健康不平等现象遍及全世界,无论是国家之间还是在各国内部,无论是穷国还是富国,无论其总体的健康水平是高还是低,个人健康状况都存在着严重的不平等,这种不平等在很大程度上源于不同社会经济地位群体之间系统性的健康差距。消除这种与社会经济地位相联系的健康差距,促进健康平等,已成为世界各国医疗体系和国际卫生组织的主要政策目标之一。

在我国,健康不平等现象广泛存在,但健康不平等的程度到底有多大,以及其在多大程度上与社会经济地位相关,已有经验研究并未得出一致结论。朱伟等对河南省8县18 877名农村居民入户调查,得出所调查人群的健康集中指数为负值,说明经济水平较低的人群健康状况较差。[1]胡琳琳利用第三次国家卫生服务总调查的自评健康和收入数据, 计算了全国及各样本县区的健康集中指数,结果显示,我国的健康不平等程度在国际上处于较高水平。[2]但是,王丽敏等根据1992年儿童健康调查中的农村数据计算了各省份的五岁以下儿童死亡/发病率集中指数,并分析了省份层次上家庭收入与健康不平等之间的关系,结果没有发现二者之间有显著相关关系。[3]

本文的目的是测算我国农村居民之间与社会经济地位相联系的健康不平等程度。研究重点在于,对不同社会经济地位群体之间系统性的健康不平等和个人之间的健康不平等加以区分。主要研究方法是,使用来自全国31个省份农村固定观察点的数据,将样本按照社会经济地位分组,将年龄结构标准化后,计算某项健康指标的组间集中指数,并与已有研究成果进行比较。

本文使用的数据有三个来源:一是中共中央政策研究室、农业部农村固定观察点办公室2003—2006年在全国31个省份农村固定观察点的综合调查数据;二是农业部农村固定观察点办公室、清华大学经济管理学院2007年的新型农村合作医疗农户家庭健康状况调查数据;三是国家统计局2000年的全国第五次人口普查数据。

以村为单位进行的村综合调查涵盖了全国31个省份300多个村的村民家庭和个体状况。2003—2006年,不同年份调查的样本量有少许差异(表1)。

| 表1 2003—2006年调查的样本量 |

2007年农户家庭健康状况调查的样本则从31个省份的农村固定观察点中选取,抽样范围涵盖了22个省份5 483个农村点,其中所调查的对象不同,样本量也不同(表2)。

| 表2 农户家庭健康状况各类调查对象样本量 |

需要特别说明的是,由于农民健康状况调查的数据是2007年的,因此后面的研究中根据农民的社会经济地位进行分组时选取了2006年的数据,其他年份的数据并没有采用。另外,由于在统计分析中剔除了错误数据,因此后续数据处理中的实际样本量略少于总的样本量。

本文的目的是要测算与社会经济地位相关的健康不平等程度,即选择一定的指标来衡量社会经济地位并以此进行分组,然后采用计算集中指数的方法来测算某种健康指标在我国农村居民中分布的不平等程度。

目前测算健康不平等程度的最常用方法是计算集中指数。其中一种计算方法是把所有被调查者按某一反映社会经济地位的变量(如收入)由低到高排序作为横坐标,以个人健康状况作为纵坐标,计算集中曲线偏离绝对平等线(对角线)的程度。然而,这种方法实际上测算的是个体间的健康不平等程度,无法准确揭示与社会经济地位相联系的健康不平等程度。

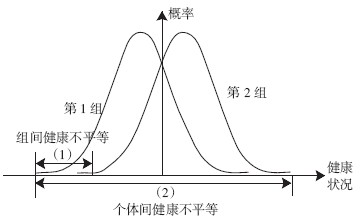

图1显示了组间健康不平等与个人健康不平等之间的区别。由于生理因素以及个人选择的差异,即使在社会经济地位相同的人群中,也存在健康不平等。这体现为在同一社会经济群体内,个体的健康状况大致呈正态分布。如果不同社会经济群体间存在系统性的健康差异,则不同群体分布的均值不同。我们所关注的与社会经济地位相联系的健康不平等是这种群体间(组间)的健康差异,即图中的箭头(1)。而个体间的健康差距在图中用箭头(2)表示,其中既包含组间差距,也包含由生理因素和个人选择而导致的组内差距。

|

图1 个体间健康不平等与组间健康不平等示意图 |

混淆组间差距和组内差距,会给健康不平等的测算带来严重问题。世界卫生组织2000年《世界卫生报告》在评估各国医疗卫生体系的绩效时,选择了以个人为基础的健康不平等程度测算方法。[4]这种方法后来招致许多批评。Asada和Hedemann指出,该方法不能测算出不同社会经济群体之间的健康差距;其所依据的对健康平等的理解,是一种个人之间的绝对平等而非不同社会经济群体之间的大致平等,这是一种不切实际的、“昂贵的”健康平等。[5]Houweling等比较了WHO的测算结果与若干国家不同职业、受教育水平和收入群体之间死亡率的差异,发现前者与后者的相关性很低,说明WHO采用的指标在很大程度上无法反映与社会经济地位相关的健康不平等。[6]

为了更好地揭示我国农村居民与社会经济地位相联系的健康不平等程度,本文采取另一种集中指数计算方法:将调查的所有农村居民按照社会经济地位(可以选取某一指标来衡量,如人均收入水平或者受教育水平等)进行分组,分组数量在5组或以上,然后对各组居民的健康状况进行统计分析,计算各组平均健康状况的集中指数。该方法考察的是组间的健康不平等程度。

集中指数的一般性计算公式为:

其中,H为健康变量;H 为H的均值;Ri是第i个人的累积秩次。

如果用来计算集中指数的数据是分组数据,假设分成t组,则集中指数可以用更简单的公式计算:

其中,Pt是横坐标上按照社会经济地位排序的人口的累积百分比,Ct是纵坐标上健康变量的累积百分比。如果采用的健康指标表示某种负面含义(如患病率),那么集中指数为正,就代表社会经济地位较低的群体享有健康优势;集中指数为负,则代表社会经济地位较低的群体处于健康劣势。

在使用集中指数来测算健康不平等程度时,需要考虑人口结构的影响。一般来说,不同年龄和性别的人,健康状况会有明显差异。因此,如果仍然采用对角线作为集中曲线的基准,则需要对人口结构进行标准化。在本文所使用的数据中,性别结构基本上符合我国第五次人口普查的性别比例,因此没有对性别进行标准化处理。但是样本数据的年龄结构差异较大,需要进行标准化处理。本文跟随Wagstaff & van Doorslaer,采用直接法进行标准化处理。[7]

2000年第五次人口普查全国人口作为标准人口,设fi为标准人口中第i个年龄结构组的人口数量占总人口数量的百分比,亦即年龄结构的标准化率(表3)。将样本数据按某一社会经济地位指标(如收入)分为t组,再把每个组按人口年龄分为N个年龄结构组。设mit为第t个社会经济地位分组中第i个年龄结构组的患病率。

则第t个社会经济地位分组的标准患病率为:

从而,第t个社会经济地位分组中标准患病人口数量为:

上式中,Nt为样本数据中第t个社会经济地位分组的总人口。

本文选取第五次人口普查全国人口的年龄结构数据作为标准化率(表3)。

| 表3 2000年第五次人口普查全国人口年龄结构 |

根据本文的研究目的,我们选取村人均收入而不是家庭人均收入作为分组标准。这是因为,社会经济地位既包含个人和家庭层面的因素,也包含社区层面的因素。村人均收入综合了家庭与社区的经济条件,按此分组计算集中指数,能够更好地反映与社会经济地位相联系的健康不平等。我们将2006年的村综合调查数据按照全村人均纯收入划分为6组(表4)。

| 表4 样本按收入分组 |

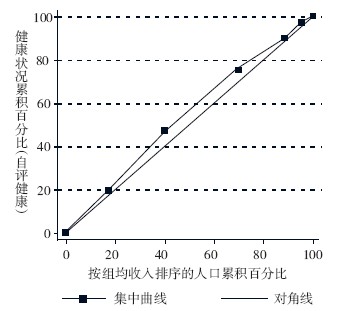

首先考察自评健康的组间分布状况。我们将健康自评为优、良、中的居民认定为健康状况好的一组,将健康自评为差、丧失劳动力认定为健康状况差的一组,用健康状况差的那一组的人口百分比作为计算集中指数的健康指标。根据前文提到的集中指数曲线的定义,将按照社会经济地位分组的人口累计百分比作为横坐标,将健康自评差的人口累计百分比作为纵坐标,画出集中指数曲线(图2)。按公式(2)计算得出,自评健康为差的集中指数为-0.0822。这一结果表明,较低收入组的农村居民,自评健康状况较差。

|

图2 用收入和自评健康指标计算的集中曲线 |

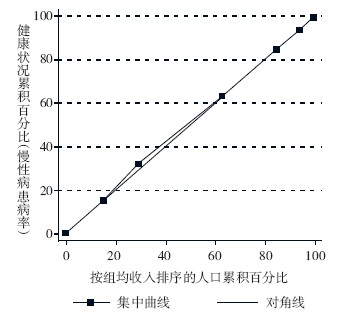

慢性病患病率的集中曲线如图3。慢性病患病率的集中指数为-0.0139,可见用慢性病患病率作为健康指标测算出的健康不公平程度要小于用健康自评指标得到的测算结果。集中指数仍然为负值,表明经济状况较好的人群在健康方面享有优势,也就是说,收入越低的人群越容易患上慢性病,但这种不平等的程度相对较小。

|

图3 用收入和慢性病患病率指标计算的集中曲线 |

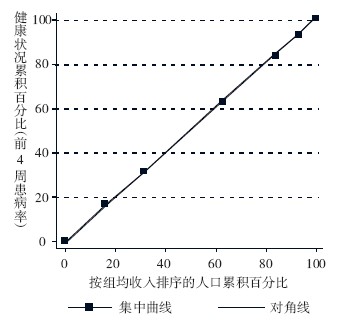

前4周急性病患病率的集中曲线如图4,前4周急性病患病率的集中指数为0.0087。该值非常接近于0,可以认为当按村人均纯收入进行分组时,不同的收入组之间的前4周患病率基本上一样。

|

图4 用收入和前4周患病率指标计算的集中曲线 |

衡量社会经济地位的另一个常用指标是受教育程度。我们把样本根据户主受教育年限划分为5组:0~,3年~,6年~,9年~,12年~。

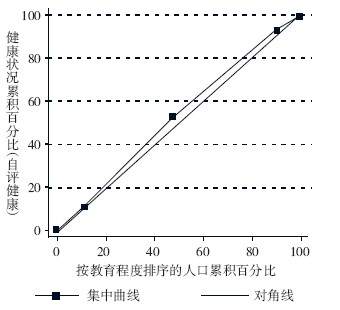

用受教育程度作为社会经济地位的分组标准,自评健康为差的组间集中指数为-0.0450,这与按收入分组得到的结果一致,表明社会经济地位较好的人群在健康方面享有优势(图5)。

|

图5 用教育和健康自评指标计算的集中曲线 |

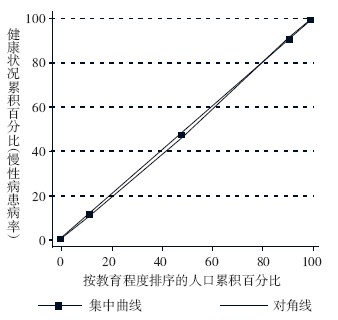

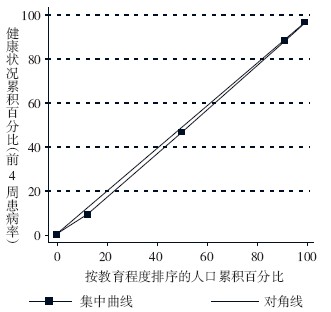

慢性病患病率的集中指数为0.0195,为正值,表明受教育程度较高的人群更容易患上慢性病(图6)。 与按收入分组时类似,按教育程度分组的前4周患病率的集中曲线与绝对平等线几乎重合,集中指数为0.0098,接近于0,即不同教育程度群体之间的前4周患病率几乎没有差距(图7)。

|

图6 用教育和慢性病患病率指标计算的集中曲线 |

|

图7 用教育和前4周患病率指标计算的集中曲线 |

由表5可见,用自评健康作为健康指标,按村人均纯收入分组测算,得到的组间不平等程度要比按户主受教育程度分组测算得到的组间不平等程度高。这说明,自评健康与收入的相关性要强于其与教育的相关性。

表5 集中指数测算结果汇总

| 表5 集中指数测算结果汇总 | |||||||||||||||

用慢性病患病率作为健康指标时,测算结果表明,收入较低的人群更容易患上慢性病,而受教育程度高的人群也更容易患上慢性病。后一个结果与通常的预期相反。可能的原因是,在我国农村地区,受教育程度低的人群往往从事体力劳动,体力劳动可以说是另一种形式的身体锻炼,这种锻炼增强了这些人群的体质,相比受教育程度高的人群而言,慢性病患病率有所下降。

值得注意的是,无论是按收入还是受教育程度进行社会经济地位分组,用慢性病患病率作为健康指标测算得到的集中指数都比用自评健康测算得到的结果要低很多。由于自评健康是一个主观变量,这或许表明人们对自身健康状况的认知也随社会经济地位的不同而有偏差。

用前4周患病率作为健康指标时,不论是按收入,还是按受教育程度进行社会经济地位分组,测算得到的集中指数都非常接近0。这可能是由于每个组组内人群的前4周患病情况服从正态分布,且组间正态分布的均值差别极小,因此组间健康差距接近于0。但也要考虑到,由于不同的人对于自己是否患病的判断标准差异很大,导致前4周患病率这一指标的测量误差比较大,从而影响了测量结果的准确性。

图1显示的组间不平等和个人不平等的原理以及集中指数的计算公式(1)和(2),很容易看出,当使用相同数据时,组间健康不平等程度必定小于个体间健康不平等程度。为了对比,我们用同样的数据计算了个人健康不平等程度,的确大于组间健康不平等程度(具体结果略)。再与其他文献的研究结果作对比:尹冬梅等利用1996年底至1997年初在10个国家级贫困县中随机抽取的3 000个农户、12 496位农村居民的数据,按照居民人均纯收入排序,用慢性病患病率作为健康变量,测算出个体间的集中指数为-0.043。[8]本文按照村人均纯收入分组,用慢性病患病率作为健康变量测算得到的组间集中指数为-0.0139。比较两者结果,可以看到,组间健康不平等程度要低于个体间的健康不平等程度。此外,胡琳琳利用2003年第三次国家卫生服务总调查的家庭健康询问表中的自评健康问题,同样按照收入进行了分组测算,得到全国层面上的集中指数为-0.0831。[2]该测算结果实际上是对个体间的健康 不平等程度的衡量。其中,农村地区的健康不平等程度要高于城市地区的健康不平等程度,也就是说,农村居民的集中指数绝对值大于0.0831。本文按照村人均纯收入分组,用自评健康作为健康变量测算出的农村居民的组间集中指数-0.0822,进一步验证了组间健康不平等程度小于个体间的健康不平等程度。

第一,在我国农村居民中,不同社会经济地位群体间确实存在系统性的健康差异,但这种差异小于个体间的健康差异。

第二,用村人均纯收入或者户主的受教育程度作为社会经济地位的衡量指标进行分组,用自评健康作为健康指标进行测算,测算结果均显示社会经济地位较好的人群在健康方面享有优势,即收入和受教育程度越高,居民的自评健康状况也越好。

第三,按农村人均纯收入分组算出的组间健康不平等程度要比按户主受教育程度分组算出的组间健康不平等程度高。

第四,用慢性病患病率作为健康指标进行测算,结果显示收入较低的人群更容易患上慢性病,而受教育程度较高的人群也更容易患上慢性病。对于后者,即受教育程度高的人群更容易患上慢性病,其原因有可能与不同受教育程度人群的生活方式和生活习惯有关,但具体的原因有待于进一步分析和检验。

本文的主要局限在于,只采用了单一指标(收入和受教育程度)来衡量居民的社会经济地位。实际上,社会经济地位是一个综合性、多维度的概念,与收入、受教育、职业、个人生活习惯等很多方面相关,采用单因素法对社会经济地位的衡量显然不够全面,更合理的办法是构造复合指标来综合衡量社会经济地位,但是目前具体的方法仍然在探讨当中。同样,健康状况也需要通过多种指标来衡量,有研究显示,较好地反映健康公平现状的指标是感染性疾病患病率、失能率和残障率。[9]本文由于数据来源的限制,只选取了自评健康、慢性病患病率和前4周患病率三个健康指标,尚不能很全面地反映居民健康状况。随着对健康问题的日益重视以及数据条件的改善,以上问题有望在今后的研究中得到解决。

| [1] | 朱伟, 田庆丰, 朱洪彪. 河南省农村地区卫生服务公平性研究[J]. 卫生经济研究, 2001(1): 27-29. |

| [2] | 胡琳琳. 我国与收入相关的健康不平等实证研究[J]. 卫生经济研究, 2005(12): 13-16. |

| [3] | 王丽敏, 张晓波, Coady D. 健康不平等及其成因——中国全国儿童健康调查实证研究[J]. 经济学季刊, 2003, 2(2): 417-434. |

| [4] | World Health Organization. The World Health Report 2000: Health Systems: Improving Performance [R]. Geneva: World Health Organization, 2000. |

| [5] | Asada Y, Hedemann T. A Problem with the Individual Approach in the WHO Health Inequality Measurement[J]. International Journal for Equity in Health, 2002, 1(1): 2-6. |

| [6] | Houweling T A J, Kunst A E, Mackenbach J P. World Health Report 2000: Inequality Index and Socioeconomic Inequalities in Mortality[J]. Lancet, 2001, 357(9269): 1671-1672. |

| [7] | Wagstaff A, van Doorslaer E. Measuring Inequalities in Health in the Presence of Multiple-Category Morbidity Indicators[J]. Health Economics, 1994, 3(4): 281-291. |

| [8] | 尹冬梅, 魏颖. 中国贫困农村地区卫生服务公平性研究[J]. 中国卫生经济, 1999, 18(3): 7-10. |

| [9] | 孙祺, 饶克勤, 郭岩. 选用不同的健康指标对健康公平指数的影响[J]. 中国卫生统计, 2003, 20(4): 197-200. |

(编辑 刘 博)