2. 广东省卫生厅 广东广州 510060

2. Department of Health of Guangdong Province, Guangdong Guangzhou 510060, China

长期以来,村卫生室和村医在农村基层卫生服务体系中发挥着重要作用,但由于村医学历层次低、技术水平差,村卫生室组织松散,导致医疗行为不规范,医疗安全风险重重。村级卫生服务体系已处于十分薄弱的境地[1],加强村卫生室的基础建设、能力建设和服务监管已迫在眉睫。对此,新医改提倡并积极推进乡镇卫生院和村卫生室一体化管理。回顾历史,早在20世纪80年代,卫生部就提出实行乡村一体化管理,然而,30年过去了,各地推进乡村一体化进程并不顺利,障碍重重。现有对乡村卫生一体化管理的研究,主要在政策实施[2]与实施效果评价[3]、实施组织[4]等方面展开。本文以乡村卫生组织一体化为例,运用行动者中心的制度主义这一理论工具,剖析推进乡村一体化的障碍因素。同时,本研究对广东省13个县(市、区)进行了调研,访谈了省市县行政部门官员、乡镇卫生院院长、村医等,分析和比较乡村卫生一体化管理政策实施过程中的复杂性和多样性。

传统的制度主义认为, 制度具有稳定性、能动性以及自我实施的特征,行动者受到制度约束,只能被动地接受制度。但新制度主义认为,行动者具有能动性,在遵守制度的同时,也在建构制度,双方间形成“互嵌”(inter-embeddedness)关系。[5]Mayntz 和Scharpf于1995年首次提出了行动者中心的制度主义。[6]该理论认为,一项政策的出台和实施结果是该项政策涉及到的多个行动者相互冲突、协调、磨合与博弈的复杂过程,在多元化、分权化、利益化、均衡化为特征的社会系统或网络背景下,政策分析必须考察不同主体相互作用的方式与程度以及它们对管理目标的影响。

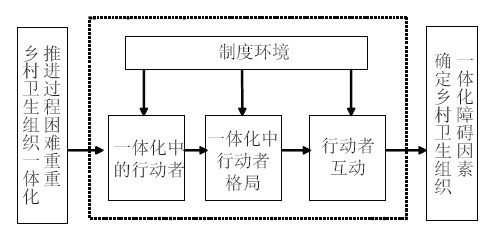

行动者中心的制度主义分析框架包括行动者、行动者格局、行动者互动模式以及制度环境四个要素。

行动者是指某一项政策所涉及到的利益相关者。他们在政策变迁过程中对自身利益有明确认知,有维护自身利益的动机,进而可能采取行动实现自身利益。但是,行动者是否能付诸行动以及以什么样的方式维护自身利益,则受制于行动者所拥有的权威性、资金大小、行动合法性、掌握的信息和组织资源等。

不同的行动者在行动资源、能力、利益和价值偏好方面存在差别,决定了行动者之间在分权和权力地位中各有不同,构成了行动者格局(场域),决定了每一个行动者可能的行动策略。通常拥有最多资源的行动者构成了政策过程的优势组织,主宰着整个资源交换过程和政策过程。

由于没有任何一个行动者拥有所有必要的资源,不能完全决定政策结果,他们通过互动交换资源,达成妥协,完成政策的形成或实施过程。互动模式可呈现为单边、双边或多边行动、少数服从多数和下级服从上级等四种模式。

行动者特征、行动者格局和行动者间的互动模式同时受到制度环境的影响,并最终决定政策的走向。突出制度环境作用的意义在于:政策制定者和推动者为了达到目的,应充分利用制度环境因素,采取积极行动,让大众和相关行动者接受和理解政策理念,促成政策形成;或者是随着制度环境改变,适时调整政策或政策实施路径,以最适宜的方式达到政策目标。

行动者中心的制度主义为政策研究提供了重要思路[7],在卫生政策领域,Ingrid Mur-Veeman 等人利用行动者中心的制度主义分析了欧洲六个国家卫生保健服务一体化政策[8]。本文运用行动者中心制度主义的分析框架见下图。

|

图1 行动者中心的制度主义分析框架 |

要对现有的以自主经营为主的村卫生室在人事、业务、财务、药械、绩效考评方面进行乡村统一管理,只有将村卫生室的所有权收归乡镇卫生院,乡镇卫生院才能“理直气壮”地对下属的村卫生室行使内部经营管理权,基于这一认识和推理,乡村卫生组织一体化模式是卫生行政部门认同的主流模式。[9]所谓乡村卫生组织一体化,是指将村卫生室转变为由乡镇卫生院举办并成为其隶属机构,通过产权合并,原先两个独立的组织形成了上下层级关系的一体化组织。[10]

推进乡村卫生组织一体化涉及到县卫生局、县级最高决策者及其它相关政府部门(例如县财政局和县人事局)、乡镇卫生院、村医、村委会等关键行动者。

县卫生局是乡村一体化的推行者与组织者,是最主要的行动者。县卫生局是县域卫生行业的主管部门。根据卫生部出台的《村卫生机构管理办法》和《乡村医生从业管理条例》,县卫生局统一规划设置本县域村卫生机构、负责乡村医生执业注册、制定乡村医生培训计划、组织考核工作、检查乡村医生执业情况。在政策资源方面,县卫生局负责组织国家、省、市级卫生政策在本地区的实施。在组织资源方面,卫生局拥有明显优势,政府举办的县级医疗机构(县人民医院,县中医院)、县级专业公共卫生机构(县疾控中心、卫生监督所、慢性病防治机构以及妇幼保健院等)和乡镇卫生院,形成了横向到边、纵向到镇的卫生服务网络。但是,县卫生局在资金和机构人员编制方面资源很少。按照事业单位的财权和事权归属,卫生事业经费划拨权在县财政部门,卫生机构的人员编制在县编制办和县人事局,这些部门均服从本县域最高决策者。因此,县域最高决策者和相关行政部门构成了第二方行动者。

作为乡村卫生组织一体化的具体管理主体,乡镇卫生院构成了第三方行动者。乡镇卫生院是县卫生局的下属事业单位,一般来说都会无条件执行县卫生局的政策和指令。依据《村卫生机构管理办法》,乡镇卫生院受县卫生局委托,履行对本乡镇辖区村卫生室的监督管理、业务指导和乡村医生考核等职能,因而拥有管理村卫生室和村医的权威性,以及一定的资源组织能力。

作为乡村卫生组织一体化的受控对象,村医是第四方行动者。在乡村卫生组织一体化中,村医拥有的最大资源就是相关政策赋予其对村卫生机构的所有权。例如,国家相关政策指出,村卫生室可以由乡镇卫生院、村委会、村医联办或个人举办。根据所有权法,村医对自己或与他人联办的村卫生室拥有所有权和管理权,包括对自身业务开展、资产处置、收支处置和生产材料的购置与管理。当然,村医必须接受乡镇卫生院监督管理和业务培训。对于这一点,村医在自身利益没有受到实质影响的情况下,一般都会至少在形式上接受乡镇卫生院的管理。

作为村卫生室和村医的所在地,村委会在乡村卫生组织一体化管理中发挥一定的作用,构成了第五方行动者。村委会是中国农村最基层的行政组织,负有执行县级和镇级政府决策的职责,在村里具有较高的权威性,掌握本村一定的土地资源和村集体资金,这些资源可用于支持村卫生室建设。尽管村医属于“个体经营”,村委会对其仍具有较大权威性,因为管理文件要求,村卫生室设置申请、村医执业注册申请和年度考核通过等手续均需征得村委会同意许可。

关于村民是否应该纳入行动者,本研究认为,由于医疗卫生服务的信息不对称性,村民不具备专业产品的辨别力,无法识别村医提供医疗服务的安全性与合理性,加上村民间关系处于非组织状态,种种因素导致村民不具备行动者应该具有的认知、实现自身利益和拥有相应资源与能力的条件。因此,本文未将村民纳入到行动者中进行分析。

乡村卫生组织一体化推进过程是相关行动者利益的调整过程,行动者将根据自身利益的预期变化和价值判断,决定采取相对应的行动策略。行动者所拥有的行动资源和行动能力决定了他们在乡村卫生组织一体化推进过程中处于不同的分权和权力地位,构成了行动者格局(场域)。

贯彻落实国家、省和市关于推进乡村一体化政策,既是县卫生局的职责,又在很大程度上解决了农村最基层医疗卫生服务监管薄弱的局面。因此,县卫生局具有推进一体化政策的强烈动机。

对村医而言,将村卫生室的内部经营管理权转移到乡镇卫生院,意味着自身利益会发生较大变化,利益的增减导致村医对一体化的态度存在差异。由于村医群体间业务素质差距较大,不同的村医对一体化的态度不同。业务能力差的村医可能持赞成态度,因为一体化管理可使村医纳入乡镇卫生院人事管理,有助于其获得稳定收入和提高业务水平。但那些业务水平好、收入较高的村医则担心:“ 我们归并到乡镇卫生院管理后,工作量增加,但收入可能减少。” 从而对一体化持抵触情绪和反对态度。总的来说,接受访谈的乡村医生谈得最多的是: “一体化后,我们的收入由乡镇卫生院发,那我们的收入是否减少?收入能保障吗?能否像卫生院的职工那样参加养老保险?现在,兽医都有养老保险了,村医的养老保险何时能解决呢?” 两个受访的某县乡村医生协会会长表示: “若实行一体化管理,能确实解决村医目前所处的困境,保障他们的利益,解决他们的后顾之忧,我们协会愿意积极配合推进一体化管理。” 同时,他们希望 “能够有相关的法规条例和政策,保证村医今后的利益,能够老有所养,安心执业。”

乡镇卫生院则对乡村卫生组织一体化的推进持赞成态度,因为一体化对其利益影响不大,甚至还会增加其收入。特别是从2011年开始,我国乡镇卫生院定性为公益性医疗卫生事业单位[10],其业务运行由财政托底。在此情形下,乡镇卫生院提高业务收入的动力不强,成本压力较小,对实施乡村卫生组织一体化所带来的收入变化或成本增加不敏感。而且,乡村卫生组织一体化扩大了乡镇卫生院直接掌握资源的规模(包括直接管理的人员数量、药品卫生材料的使用量、资产总量等)。

不同行动者的态度决定了其可能采取的行动,但实际上采取什么样的行动、如何采取行动又取决于他们拥有的资源和价值观,并受到制度环境的影响,构成了行动者的行动策略,形成行动者间的互动模式。

针对推行乡村卫生组织一体化管理存在的障碍,本研究对县卫生局局长、卫生局分管农村卫生管理科长、乡镇卫生院院长、卫生院管理村卫生室负责人约40人进行了访谈。访谈结果显示,排在前两位的障碍分别是:政府对一体化管理没有投入或者投入少、缺乏完善的一体化管理机制。下面的分析也印证了访谈结果。

县卫生局作为县级政府部门的行业主管部门,虽然拥有卫生行业资源配置与行业监管的权威性、强大的组织资源和政策资源,但不会对村医采取单边行动,即在没有任何利益补偿的情况下,不会强制要求村医放弃对村卫生室的所有权和经营管理权。村医拥有对现有村卫生室的所有权和 内部经营管理权,若县卫生局采取单边行动强制推行乡村卫生组织一体化,村医可能会集体上访,这很可能会导致上级政府或部门要求放弃推进乡村卫生组织一体化而告终。

若不能对现有村卫生室实施所有权转移,也许可以采取回避现有矛盾的方式,即重建一个村卫生室,划归乡镇卫生院管理,直接形成乡村卫生组织一体化。对这一可能的推进路径,县卫生局往往持隐蔽的反对态度。根据访谈结果,这个态度的后面隐藏着现实环境所包含的三个基本事实:一是乡镇卫生院自身对符合资质的卫生人员的需求尚处于短缺状态,寄希望于有数量足够、资质合格的卫生人员进入并替补现有的村医队伍,既不现实,在相当长的一段时间也不可实现。二是近年来随着国家相关政策,乡村教师和乡村兽医都陆续纳入事业单位编制, 有技术职称和财政工资, 而处于同等地位的村医却没有相应的待遇[11]。三是将村卫生室划归到乡镇卫生院,需要解决村卫生室的标准化建设和公共用房问题。若政府和村集体没有投入,推进乡村卫生组织一体化只能是空谈。

总的来说,实现乡村卫生组织一体化,将目前以个体经营为主要模式的村卫生室转移到乡镇卫生院,需要三方面投入:一是解决村医纳入乡镇卫生院后的工资收入、社保福利问题,二是将个人所有的村卫生室的土地、房屋、基本医疗设备配置等固定资产从私有性质转化为公共性质,三 是维持一体化后的村卫生室的运营。从资源供给看,县卫生局和乡镇卫生院均无相应的资源投入到上述三方面。当村医原有利益被剥夺、新利益无法兑现时,县卫生局与村医间陷入了僵局。而打破这一僵局,就需要行动者之间交换资源,达成妥协,完成政策的形成或实施过程。

从我国基层医疗卫生服务体系长期缺乏政府投入的历史情况看,上述投入就是由县级政府承担主要责任。由此推断,县级政府是推进一体化的关键行动者,具有交换资源的主动权。县级政府投入资源包括:财政资源,解决村医一体化后的工资补助和村卫生室标准化建设;政策资源,出台相关文件,解决村医编制和职工身份的养老保险;组织资源,规定和动员镇政府和村委会,解决村卫生室公共用地, 规劝说服有抵触情绪的村医。县级政府对一体化资源投入视经济发展程度及其政治意愿而定,也与县卫生局的领导开发能力有关。

在经济发达、财政状况好、社会发展理念领先的地区,乡村卫生组织一体化推进顺利,我们所调研的3个经济发达地区的县(区)都实现了乡村卫生组织高度一体化,即在规划设置、行政、人员、业务、药械、财务六方面一体化。其中,县(区)政府的投入起了关键作用。例如,广州市萝岗区在推进乡村卫生组织一体化过程中,按每个村卫生室财政投入15万~22万元,为村卫生室配备了基本医疗设备;每个村卫生室核定2个编制,纳入乡镇卫生院统一管理,财政按照每人每月3 000元标准,核拨村卫生室人员经费;乡镇卫生院为村医购买养老和医疗保险。

在经济欠发达地区,由于财力较差,县级卫生投入优先考虑的是医改责任书中规定的政府投入项目和政府举办的医疗卫生机构间的基本支出,已无余力解决村卫生室的建设经费和人员经费,使得乡村一体化的推进过程停滞不前。正如两位受访的县卫生局局长分别表示: “没有政府投入的话最好不要推行镇村一体化管理。”“推进一体化管理,政府要重视,加大投入,有了基础建设,才能推进农村医疗(卫生)的健康发展。” 本次所调研的10个经济欠发达县,绝大多数只有在统一规划设置和统一人员业务培训方面进行了一体化管理,在人事、药械和财务等方面均未实行一体化管理。

同时,也有一些经济欠发达地区的县卫生局,拥有较强的领导开发能力,促使县域最高决策者形成推进乡村一体化的意愿,并采取行动投入了资金和政策资源。例如,广东省惠来县是一个典型的经济欠发达地区,该县卫生局采取多种手段开发领导,促使县委县政府重视和支持乡村卫生一体化工作。县委县政府联合印发《惠来县推进镇村卫生机构一体化管理试点工作方案》,成立县镇村卫生机构一体化管理试点工作领导小组,采用逐步推行分步实施策略,首期选择条件较好的33个行政村作为试点,列入试点的村卫生室由村集体出地,进行标准化建设,验收合格后,县财政给予每站5万元补助,不足部分由所在镇、村负责筹集。新的村卫生室由乡镇卫生院一体化管理,原村卫生室的乡村医生经过考核招聘,在新的村卫生室工作。

因此,推行乡村卫生组织一体化,财政投入是最关键的因素,但政策资源和组织资源也很重要。正如一位县卫生局长说的: “推行镇村一体化管理是可行的,尽管面临许多问题,但关键是找到问题的所在。比如部分村医可能不愿意参与一体化管理,这可以通过相关优惠政策来解决。”

国家层面,消除乡村卫生组织一体化的政策障碍,在村卫生室所有权、经营管理权和监督权方面的相关政策要逐步减少政策冲突,增加政策相容性,最后达到政策统一,使乡村卫生组织一体化有法规层面的制度保障。省级层面,应该建立推进乡村卫生一体化的整体规划,包括采用适宜的一体化模式、一体化推进时间进度表、一体化指导方案、总结推广一体化的经验等。县级层面,县卫生局采取积极行动,开发县级政府最高决策者,以获得对一体化工作的重视和支持,把一体化工作从卫生行政部门层次提高到县政府工作的层面,在乡村医生人事编制、养老保险和财政投入上获得政策支持并保持政策的稳定性;具体工作上,应该注意选择适合本县域实际情况的推进策略;同时,积极引导乡镇卫生院建立科学、合理、有效的村卫生室和村医的监督和激励制度。

虽然乡村卫生组织一体化的事权全部落在县级政府,但在我国现有财税体制下,县级财力薄弱,乡村卫生组织一体化属于农村基层医疗卫生体系建设,从基本医疗卫生均等化角度而言,县级财政不应该承担主要的投入责任。建议国家层面设立一体化专项资金,建立中央、省、市和县的多级财政投入的保障机制,实现县域基本医疗卫生服务财力均等化。省级和市级层面,也应积极筹集一体化专项资金,争取省市财政专项转移支付。

组织资源投入是行动保障,主要落实在县级层面。从县政府层次,统筹卫生、财政、人事、社保、镇政府和村委会的组织资源,以保障一体化顺利推进。长期而言,实现一体化后,乡镇卫生院还要建立专门部门负责一体化管理工作,保证一体化运行持续、正确、有效和顺畅。

| [1] | 钱茅锐, 杨竹, 陈永忠. 乡村医生运行机制存在的问题及其对策研究[J]. 医学与哲学: 人文社会医学版, 2009, 30(3): 59-61. |

| [2] | 郝模, 姚树坤, 王小宁, 等. 乡村卫生组织一体化管理政策研究和实践概述[J]. 中华医院管理杂志, 2001, 17(3): 133-138. |

| [3] | 胡晓媛, 姚华, 耿直, 等. 新疆南北疆乡村卫生服务一体化管理实施现状分析[J]. 中国卫生政策研究, 2011, 4(11): 42-46. |

| [4] | 张翔, 张亮, 刘军安, 等. 乡村卫生组织一体化管理的启动与实施[J]. 中国农村卫生事业管理, 1999, 19(3): 7-9. |

| [5] | 张军, 王邦虎. 从对立到互嵌: 制度与行动者关系的新拓展[J]. 江淮论坛, 2010(3): 147-152. |

| [6] | Scharpf F W. Games Real Actors: Actor-Centered Institutionalism in Policy Research [M]. Boulder: Westview Press, 1997. |

| [7] | 刘晓峰, 刘组云. 行动者研究:我国行政组织研究的一个未来方向[J]. 深圳大学学报: 人文社会科学版, 2010, 27(6): 44-50. |

| [8] | Mur-Veeman I, Van Raak A, Paulus A. Comparing integrated care policy in Europe: Does policy matter[J]. Health Policy, 2008, 85(2) : 172-183. |

| [9] | 朱兆芳, 姜巍, 王禄生. 乡村卫生机构一体化管理的内容和可行策略[J]. 中国卫生经济, 2009, 28(12): 45-47. |

| [10] | 中央编办, 卫生部, 财政部. 关于印发乡镇卫生院机构编制标准指导意见的通知(中央编办发〔2011〕28号)[Z]. 2011. |

| [11] | 田疆, 张光鹏, 任苒. 医改背景下解决乡村医生待遇与保障问题的探讨[J]. 中国卫生政策研究, 2010, 3(12): 33-36. |

(编辑 薛 云)