2. 财政部财政科学研究所 北京 100142

2. Research Institute for Fiscal Science, Ministry of Finance, Beijing 100142, China

人口老龄化是指一个国家或地区在一段时期内老龄人口比重不断上升的现象或过程。国际上,将60岁及以上人口占总人口的比重达到10%,或65岁及以上人口占总人口的比重达到7%作为一个国家或地区进入老龄化社会的标准。随着各国社会经济的迅猛发展,人口老龄化问题已成为一个日趋严重的世界性问题。1950年全世界老龄化国家仅有15个,1988年增长到57个,目前全世界190多个国家和地区中,已有70多个进入了老龄化行列。我国作为人口大国,在老龄化的进程中显示出了老年人口规模大、增长速度快、人口老龄化地区差异大等特点。因此,对我国而言,应对人口老龄化问题是一项更为迫切和艰巨的任务及挑战。一个合理的努力方向为控制老年人“量增”转向 “质增”。如果老年人群的“质增”问题得到有效的控制与解决,老年人“量增”的压力也就不那么明显。改善老年人的健康状况正是控制老年人“质增”的有效方式之一,其对社会应对老龄健康问题能起到重要的缓冲作用。

在此背景下,老龄健康问题成为国际学术界越来越关注的领域,相关研究也得到了前所未有的发展。由于人体的健康状况是生理因素和社会因素共同作用的结果,因而其研究范围涉及自然科学与社会科学在内的多个学科。例如,就健康水平改善的研究而言,生物学、医学等学科主要探讨了改善身体状况的方法;心理学、教育学、宗教学等领域主要研究了老年人应该具备怎样的心理状态,又应该如何达到这种状态的问题;在社会适应能力的范畴内,社会学、伦理学、法学以及政治学等领域主要研究了社会应该如何对待和服务老年人使之保持健康的身体和心理状况。由此可知,只有多学科共同探究,才能为解决老龄健康问题提供更为全面的指导和政策的建议。

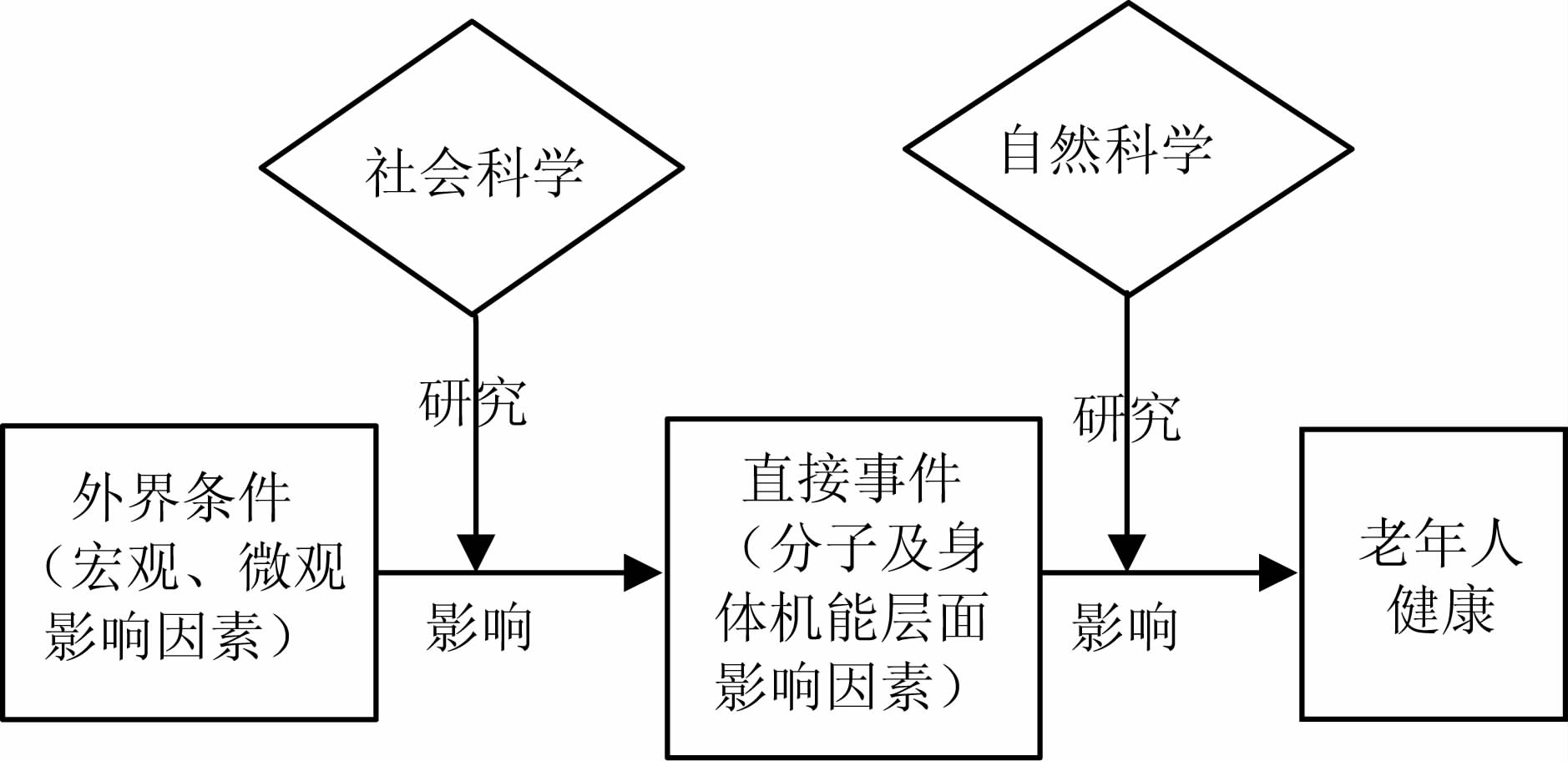

老龄健康归根结底是对人的研究,这大大不同于一般由物和生物所组成的研究对象,人不仅具有自然属性也具有社会属性,人的个体差异既取决于生物学上的自然原因, 也取决于由生产关系和阶级、阶层、民族、地区等社会因素所造成的社会地位、社会分层和社会心理等方面的差异。所以对老龄健康影响的研究也就决不能仅仅考虑由个人的社会属性带来的社会因素,或仅仅考虑生物属性带来的自然因素,而一定要两方面兼顾。换句话说,自然科学主要探讨物对老龄健康的影响,而社会科学则主要探讨人或某些群体特征对老龄健康影响。从这一角度讲,社会科学和自然科学在主要研究内容上互为补充。社会科学和自然科学之间研究的补充关系可用图1表示。

|

图1 社会科学与自然科学在老龄健康问题研究中的互补关系 |

在自然科学中,主要涉及老年病学、老年医学、人体机能学、人体生理学、生物化学、解剖学等主要学科。生理学研究人体的衰老变化、过程、原因以及与人类寿命、长寿等相关的理论。医学是研究老年病及其防治、防老抗老临床治疗、老年卫生保健与营养、老年传染病、老年性医学等问题。心理学研究老年人的各种心理活动和发展变化规律的科学,既是老年学的分支学科,也是个体发展心理学或年龄心理学的分支学科。

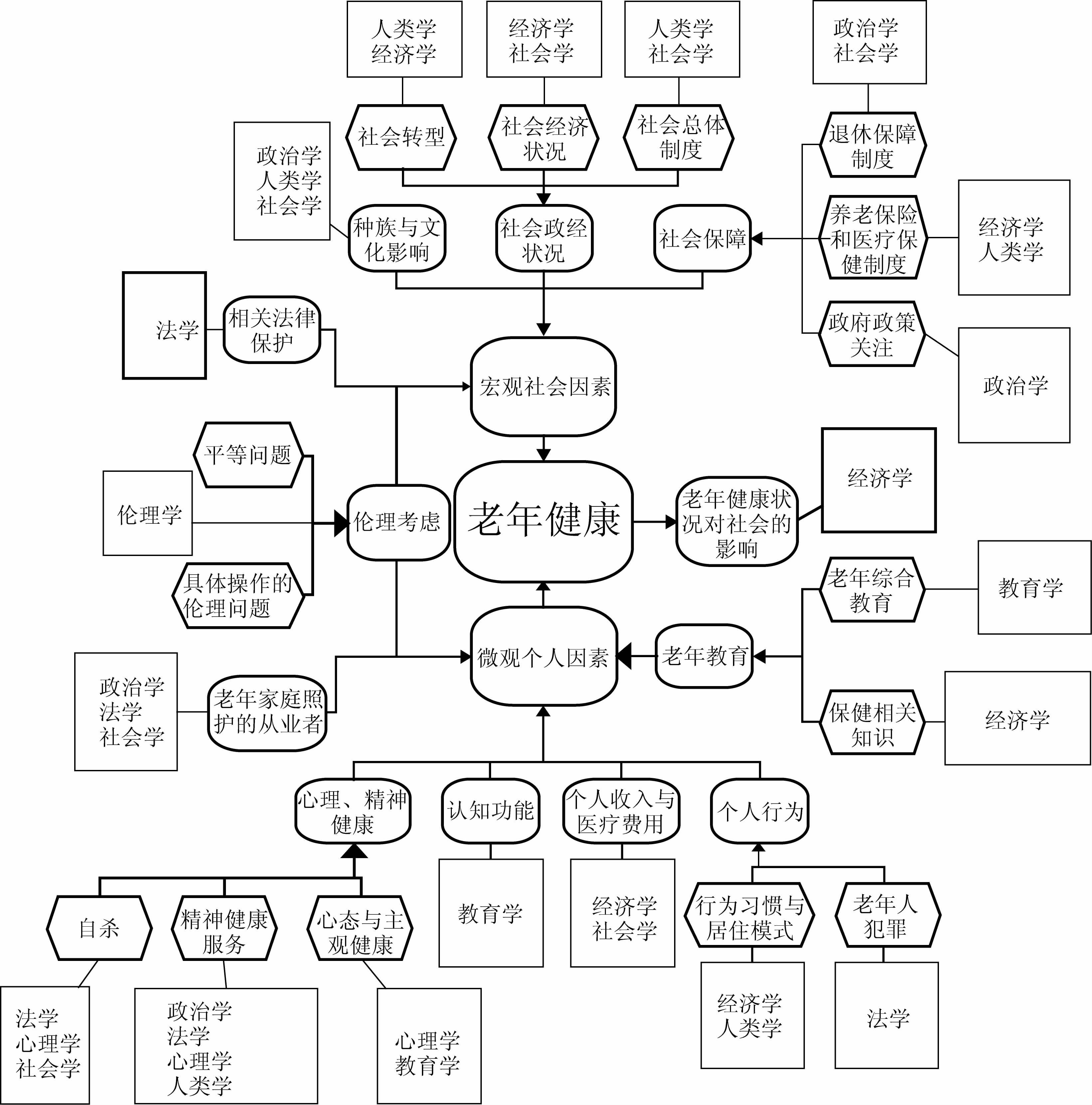

社会科学领域内跨学科在研究中的相互关系主要表现为:研究内容上的相互补充以及同一问题的多学科视角的综合分析。图2梳理了社会科学各个学科在老龄健康领域研究内容上的分工与合作。图中六边形表示某一方面内容具体的表现形式,长方形中是相应表现形式涉及的学科。

|

图2 老龄健康问题研究中社会科学之间的关联 |

从图2我们可以发现社会科学学科对于老龄健康研究内容的分工与合作有以下几个特点:

第一,从不同学科在宏观和微观层面的研究看,老龄健康的影响因素大致可分为宏观社会因素和微观个人因素两个方面。宏观社会因素又受相关法律、种族与文化影响、社会政经状况、社会保障、伦理考虑等因素影响。微观个人因素又具体可分为老年家庭照护的从业者、老年教育、心理精神健康、认知功能、个人收入以及医疗费用、个人行为等方面。教育学和心理学几乎只对微观个体因素进行研究;经济学、社会学在宏观和微观因素上均有广泛的研究;法学侧重于微观个人因素,人类学、政治学侧重于宏观社会因素。

第二,从不同学科对相同方面内容的研究情况看,伦理学研究内容基本独立于其他学科,其所关注的研究内容往往是其他学科所忽视的;经济学、社会 学、人类学研究范围均很广泛,且都与其他学科在研究内容上有大量交叉。这三者在内容方面的交叉性也很频繁;自杀问题、精神健康服务、老年家庭照护的从业者、种族与文化影响等研究内容都相互涉及;除伦理考虑外,政府政策关注、相关法律保护、老年人犯罪、老年人综合教育、认知功能等方面研究内容只受某一学科关注。虽然不同学科之间的研究内容上有大量交叉,但是针对同一内容研究,不同学科间仍有明显区别,这种研究视角的区别也是社会科学研究过程中学科间相互补充的重要部分。

跨学科研究是当今世界对老龄健康问题研究的一个大趋势。最近十年中,很多国家高度重视和不断加强对老龄健康跨学科研究及其研究策略选择,重新定位健康老龄化的研究方向与政策制定,着重进行老龄健康的社会行为和环境影响因素研究,老龄健康相关遗传基因研究以及社会行为、环境、遗传因素的交互作用对老龄健康影响研究等方面。我国对于老龄健康问题的跨学科研究也日渐受到来自各领域专家、学者的关注,相关研究工作已取得初步成果,并越来越受到社会各界的重视和支持。

澳大利亚已制定了老龄化国家战略(National Security Association of Australia,NSAA)。澳大利亚研究理事会(Australian Research Council,ARC)和国家卫生与医学研究理事会(National Health and Medical Research Council,NHMRC)联合建立的健康老龄化研究网络,致力于研究建立跨学科的老龄化研究能力,并开发大规模的研究项目。 2006年已建立一个“连接项目”(Learning How to Age Well)把各个老龄化纵向研究连接起来,以预防疾病、减少患病、增加活动年数。 [1]

2008年欧盟启动了社会、自然科学跨学科研究健康长寿的项目(Genetics and Healthy Aging,GEHA),共对11个国家的 2 650 对 90 岁以上的样本从社会科学与遗传学角度探索健康长寿的影响因素。[2]该项目聚集了人口学、老年医学、遗传基因、遗传流行病学、分子生物、生物信息与统计学等多学科专家,目标在于确定与老年人生理心理健康相关的基因、社会、行为与环境因素,以实现健康老龄化。

自 1987 年开始日本启动60岁及以上老年人跟踪调查,每3年一次,迄今已进行了7次。此外,日本还对老年人健康状况进行了跟踪调查,其中一个比较有趣的研究发现日本老人的牙齿数及咀嚼食物的能力与老人健康长寿有关。[3]

2011年德国联邦教育和科研部首次专门就人口老龄化,制定了一项名为“德国政府人口变迁研究日程”综合科研计划,政府计划到2016年总共为该计划的实施投入4亿多欧元。这项计划涉及的课题既有社会科学领域的问题,也包括旨在改善老年人生活的通讯、交通、建筑新概念以及培训、卫生保健等方面的具体技术问题。[4]

在国内,对于健康问题的跨学科研究同样愈发受到重视。自2005年国家自然科学基金委员会与加拿大卫生研究院(CIHR)签署合作谅解备忘录以来,双方已顺利完成了第一个五年计划,共资助项目89项,资助经费4 005万。[5]2010年10月,双方续签了合作谅解备忘录,计划在2011—2015年期间,继续共同支持“中加健康研究合作计划”,并于2011年共同支持中加“老年痴呆症及相关病症”合作研究。由北京大学国家发展研究院主持的中国健康与养老追踪调查项目,在我国每两年追踪一次,目的是收 集能够代表年龄在45岁及以上中国居民的数据,分析我国人口老龄化问题,推动我国老龄化问题的跨学科研究工作[6],2008年秋季在我国两省进行了预调查,2011年在全国多个省份开展调查。2011年4月在京召开的“中国医疗改革与老年健康、福利跨学科研究”研讨会上,专家建议,加大老龄化的跨学科研究力度。[4]本课题组也曾经从宏观与微观两个方面,强调通过经济学角度研究老年健康问题对社会资源与人力资源配置、相关学科建设意义重大,可与其他学科形成有效互补。 [7]

现有研究中,对健康的测量,一般是通过反映个体健康水平的指标来表示,有研究发现,控制了年龄、性别、受教育年限等因素之后,来自子女的感情支持和实质支持(包括家务、财务支持等)与自评健康显著相关,丧偶后与子女合住的人,要比丧偶后独居的人健康状况更好。[8]这些指标却不能全面体现个体在健康福利方面的差异,需要设计出更能接近现实生活中老年人个体的健康福利评价指标体系。

与国外相比,国内现有研究更加重视对养老模式的制度和体制分析,如有学者提出了“3+2”养老工程的概念,即以家庭养老、社会养老和自我养老为依托或者作为基本养老方式,积极发展社会化养老事业和社会化助老事业,以期在最综合的框架中解决多样化需求问题。[9]也有研究认为,完善的养老保障机制,应该是多种机制的优化组合,在建立和健全农村养老保障机制时,不应拘泥于某一种机制,而要全面考虑,充分利用和发挥每种机制的优势。[10]但这些研究往往比较缺乏管理学与微观经济学理论的支撑。在针对中国“养老模式”的国内外文献中,现有研究主要是对老年人养老模式的探讨[11];也有利用描述性方法,分析中国老年人独居比例变化情况[12]。然而,不同养老模式如何影响他们自身健康以及影响程度等内容的讨论却非常有限。同时,与国外相比,国内研究方法一般采用社会学、统计学方法,缺少管理学、经济学的规范分析方法与现代计量分析工具的应用。

第一,由于经济学方法在分析因果关系中具有明显优势,因此可以通过对个人特征中的经济因素进行具体讨论,在控制遗传基因等因素对老龄健康影响的前提下,研究分析老龄人群的经济来源、家庭收入、财产、养老保险水平、医疗保险水平、住宅条件、工作状况等经济因素对健康状况的影响机制和程度。同时,通过对于与老年人群健康最密切相关的医疗保健服务提供者,如一些医疗机构、公共卫生服务机构、养老服务提供机构、老龄健康管理机构、保险机构等进行研究,分析它们与老龄人群及个体健康的相互关系,最终促进和完善老龄健康服务提供的机制与手段,以实现老龄健康领域的资源有效配置。总之,这类研究的主旨在于通过分析老年人群在老龄健康问题领域存在的现象,从市场供给的角度来阐述避免和解决此类问题的方法。例如就如何有效利用财政卫生支出,满足老年人群的需求;改善社会人口老龄化结构,提供宏观政策制定方面的建议。

第二,随着老龄化趋势日益严重,以及老龄化问题跨学科研究的不断延伸,老年人群的健康不再局限于传统的医学含义,现代意义上的健康是从生理、心理及社会多维度、综合性地研究健康的机制。而现代老年学通过大量研究证明,老年人群健康的影响因素是多方面的,一方面老年人群在社会群体中处于特殊地位;另一方面,老年人群自身存在的特殊情况,如退休、贫困化、所掌握知识陈旧、加之不同水平的生活保障、赡养机构、生活服务以及娱乐场所等,使他们的社会关系更为脆弱和不稳定,生活步调难于与时代同步,甚至一些老年人口被排斥于社会生活之外,给社会的发展造成负担。因此,从社会科学角度出发,着眼于整个老龄社会群体的健康问题,而不只局限于少数长寿老年人口的增加,有助于缓解社会压力,将“量增”转为“质增”,有利于实现社会的长期稳定和发展。

第三,中国面临的未富先老,提前进入老龄社会的现实难题,对社会分配和医疗保障都提出了突出的要求,而社会保障既取决于社会经济的发展水平,又取决于已有的管理体制和总人口的社会需求。在我国尚未建立起完善的社会保障制度,且缺乏必要的经济积累和制度准备的情况下,迅速的老龄人口增长带来健康保障需求的激增,使得需求增加与资源短缺的矛盾更加突出。在这一大背景下,结合法学、教育学、管理学、经济学等社会学科对老龄健康问题的研究,不断建立健全中国的社会保障制度,以适应严峻的人口压力挑战。

| [1] | Browning C, Kendig H, Thomas S, et al.澳大利亚的健康老龄化:政策响应和研究机遇[J]. 中国全科医学, 2006, 9(19): 1575-1578. |

| [2] | Vaupel, ames W, Doblhammer, et al. Ageing populations:the challenges ahead[J]. The Lancet, 2009, 352(9137): 1387. |

| [3] | Jae-Young L. The effect of patient's asymmetric information problem on elderly use of medical care[J]. Applied Economics, 2007, 39(16): 2133-2142. |

| [4] | 曾毅.老龄健康影响因素的跨学科研究国际动态[J]. 科学通报, 2011, 56(35): 2929-2940. |

| [5] | Engelhardt G V, Greenhalgh-Stanley N. Home health care and the housing and living arrangements of the elderly[J]. Journal of Urban Economics, 2010, 67(2): 226-238. |

| [6] | 郑晓瑛.中国老年人口健康评价指标研究[J]. 北京大学学报: 哲学社会科学版, 2000, 37(4): 144-151. |

| [7] | 王俊, 龚强. 医疗卫生改革政策,老龄健康福利影响与跨学科研究——“中国医疗改革与老年健康,福利跨学科研究”研讨会综述[J]. 经济研究, 2011(6): 157-160. |

| [8] | Zunzunegui M V, Béland F, Otero A. Support from children, living arrangements, self-rated health and depressive symptoms of older People in Spain[J]. International Journal of Epidemiology, 2001, 30(5): 1090-1099. |

| [9] | 穆光宗. 中国人口的现状和对策[M]. 北京: 清华大学出版社, 1998. |

| [10] | 谭克俭. 农村养老保障机制研究[J]. 人口与经济, 2002(2): 71-75, 61. |

| [11] | Palloni A. Living arrangements of Older Persons[J]. Population Bulletin of the United Nations, Special, 2001(42): 54-110. |

| [12] | Zeng Y, Linda G. Family dynamics of 63 million(in 1990)to more than 330 million(in 2050)elders in China[J]. Demographic Research, 2000, 2: 5. |

(编辑 薛 云)