20世纪90年代以来,为降低医疗成本,提高服务质量,各国普遍加强了卫生资源的纵向或横向整合,开展整合的卫生保健服务。[1, 2 3]中国拥有8亿多农村人口,农村卫生服务始终是中国卫生工作的重点。20世纪80、90年代以来,受经济转型的影响,农村基层卫生服务网底发展出现碎片化,医疗市场较为混乱,机构和人员趋利行为明显,村医素质普遍不高,导致农村卫生服务质量低下,难以满足农村居民的需要。重庆市的农村人口占有较大比例,并且较早探索了乡镇卫生院对村卫生室一体化管理。新一轮医改启动以来,为贯彻落实《卫生部办公厅关于推进乡村卫生服务一体化管理的意见》(卫办农卫发〔2010〕48号),2010年重庆市以理顺镇村两级医疗卫生机构的管理体制为切入点,按照“政府主导、整体设计、分步实施”的原则,逐步实施“镇村卫生一体化管理”,即乡镇卫生院对所辖村卫生室的行政、业务、药械、财务和绩效考核等方面实行统一管理。本研究基于卫生服务体系整合的理念[4],以重庆市为例,归纳不同一体化管理类型的做法和特点,比较分析不同地区村卫生室实施一体化前后服务效率、质量和就医费用的变化情况,从村卫生室层面反映不同类型镇村一体化管理的效果,并深入剖析其影响机制,在此基础上提出针对性建议,为镇村一体化的持续发展提供借鉴和参考。

本研究选取重庆市九龙坡、黔江和武隆三个区(县)的所有村卫生室进行问卷调查,并在每个区(县)抽取一家乡镇卫生院和村卫生室开展定性访谈或座谈。定量调查了319家村卫生室(其中九龙坡47、武隆128,黔江144),主要内容包括村卫生室2009—2011年基本情况、人员配置、收支状况和服务提供情况;定性访谈卫生院管理人员、医务人员及村医共27人,主要了解一体化管理的形式、内容以及访谈对象对一体化管理的认知等。

按形态结构,医疗卫生服务体系整合分为垂直整合和水平整合,前者旨在扩大服务延伸范围,增加服务的连续性,后者旨在发挥规模经济的作用,降低服务提供成本。[5, 6]按联结方式,医疗卫生服务体系整合可分为虚拟整合和实体整合,虚拟整合是指在没有共同持有资产和所有权下分享资源,是一种没有财务责任、易解散的松散型整合,而实体整合是指服务提供者以资产和所有权整合为基础,形成一个独立法人机构,对机构内资源统一管理和调配。[7, 8]本研究中镇村一体化管理为垂直整合,按照联结程度,又分为完全型、紧密型和松散型三类。

以村医日均门诊人次数、慢性病规范管理率和门诊次均费用分别反映村卫生室的服务效率、服务质量和患者就医费用,以此评价镇村卫生一体化管理对改善农村卫生服务的作用。

定量数据利用Epidata3.0建立数据库,数据经录入、核查和整理后,利用SAS9.2软件进行统计分析,采用描述性统计分析和倍差法来分析不同类型下的村卫生室服务情况,评价政策实施效果。倍差法是将调查样本分为两组。一组是政策作用对象即“处理组”,一组是非政策作用对象即“对照组”,计算处理组在政策实施前后观察指标的变化量,以及对照组在政策实施前后同一指标的变化量。上述两个变化量的差值(所谓的“倍差值”),即反应了政策对处理组的净影响[9]。本文以2010作为政策实施节点,比较分析实施不同类型一体化管理前后村卫生室服务效率、质量和就医费用等方面变化。

本次调查的319家村卫生室中,有239(74.92%)家实行了镇村卫生一体化管理,九龙坡、黔江和武隆一体化管理率分别为85.11%、79.69%和67.36%;实行一体化管理的村卫生室中,乡镇卫生院设点的占52.31%,个体办占28.47%,村办占10.32%,村与个体联合举办占6.41%,其他占2.49%;实行基本药物制度的有237家,占调查机构总数的74.29%;2011年村卫生室平均总收入为7.86万元,比2009年增加20.36%,其中,上级补助、医疗收入和药品收入分别占17.57%、26.71%和55.72%。在调查的村卫生室中共有367名医生,其中16.89%为执业(助理)医师,4.36%拥有大专以上学历。

抽样区县的镇村一体化可以分为三类,一是以九龙坡区为代表的实体整合(完全型),乡镇卫生院和村卫生室实行人、财、物全面统一管理,即转变村医身份,与镇卫生院人员实行统一调配,收支统一核算,镇村人员工资收入实行统一标准发放,明确各自职责,相互合作,开展协同服务;二是以黔江区为代表的紧密型一体化管理,村医身份没有转变,乡镇卫生院在人员聘用、财务和服务等方面对村卫生室进行深入管理;三是以武隆县为代表的虚拟整合(松散型),乡镇卫生院对村卫生室仅开展业务指导,几乎没有实质性介入(表1)。

| 表1 一体化管理不同类型的主要做法 |

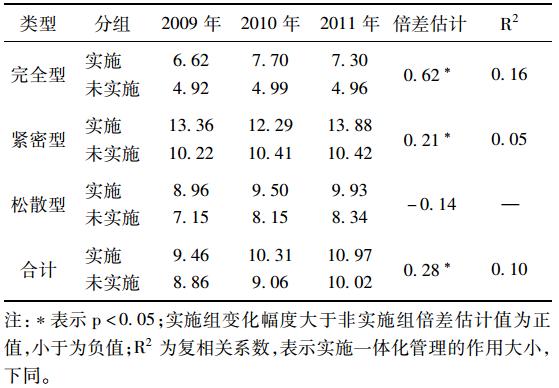

2009—2011年,实施和未实施一体化管理的村卫生室日均门诊人次数均呈现上升趋势,且实施组增加幅度大于非实施组,差异具有统计学意义;从不同类型看,完全型和紧密型实施组增加幅度大于非实施组,且完全型组作用更加明显(表2)。

| 表2 不同镇村一体化管理类型地区医生日均门诊人次数 |

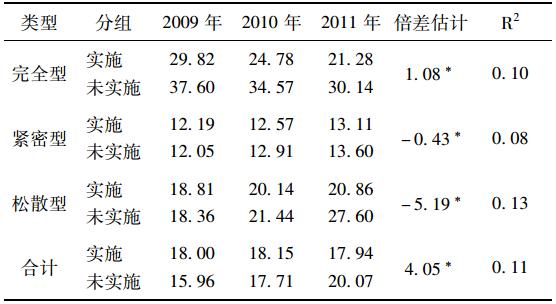

2009—2011年,实施和未实施一体化管理的村卫生室慢性病规范管理率均呈现上升趋势,且实施组上升幅度大于非实施组,差异具有统计学意义;从不同类型看,完全型实施组增加幅度明显大于非实施组,而紧密型和松散型实施组增加幅度小于非实施组,差异具有统计学意义(表3)。

| 表3 不同镇村一体化管理类型地区慢性病规范化管理率(%) |

2009—2011年,完全型一体化管理的地区实施组和非实施组的村卫生室门诊次均费用均呈现下降趋势,实施组下降幅度明显大于非实施组,差异有统计学意义;其他两种类型均呈现上升趋势,实施组增加幅度小于非实施组,且差异有统计学意义;从三种类型合计情况看,2011年实施组门诊次均费用低于2009年,而未实施组则明显增高,一体化管理在降低就医费用方面作用明显(表4)。

| 表4 不同镇村一体化管理类型门诊次均费用(元) |

在行政、业务、药械、财务和绩效考核等方面,虽然调研地区乡镇卫生院对所辖村卫生室管理程度不一,有的是全面介入,进行实质性整合,有的仅是开展业务指导,但从分析结果看,与未实施一体化管理的村卫生室相比,实施一体化管理的村卫生室能够明显改善卫生服务效率和质量,降低就医费用,与目前国际上通过加强卫生体系整合来提高卫生服务公平性、可及性、质量和效率的初衷一致 [2]。重庆市实施镇村一体化的效果证明了国家层面推进乡村卫生服务一体化管理决策的正确性,也体现了重庆市“政府主导、整体设计、分步实施” 的实施策略,即边实施,边探索,在总结经验的基础上全面推开。

不同类型的一体化管理效果不一,其中完全型在三种类型中作用最为突出。一是加强了农村卫生网底即村卫生室的建设。乡镇卫生院统一调配乡村两级的人员、物资和经费的使用,不仅明显改善了村卫生室基础设施和执业环境,改变了村卫生室原来破旧不堪、以家代室的局面,而且加强了村医的技术力量,为村卫生室更好地发挥服务网底功能奠定了良好基础[10]。二是完善了村医的补偿机制,保证了村医的基本利益。村卫生室实行全额预算拨款,与卫生院实行统一的绩效工资以及以服务数量、质量和满意度为核心的绩效考核,保证了村医的基本利益,使村医不再以营利为目的,将工作重点放在服务上,从而有利于提高效率和质量,控制就医费用。三是通过改变村医身份完善了基层激励机制。人的基本需要分为生理、安全、交往归属、尊重和自我实现的需要[11] ,完善补偿机制满足了村医的基本生存需要,而改变村医身份则有利于满足村医的团队归属和尊重的需要。长期以来,村医以农民身份从事卫生服务,职业认同感较低,缺乏团队归属感,培训、进修以及职称晋升等职业发展机会少,这直接影响其发挥主观能动性 [12]。四是一体化管理有利于理顺镇村两级管理,促进协同服务的开展。在实施一体化管理之前,政府对基层卫生投入少,为争夺市场份额,乡镇卫生院和村卫生室之间出现不顾质量、安全,不分功能定位的恶性竞争,导致医疗费用增长较快,卫生资源浪费严重,卫生服务质量低下,预防保健、健康教育等公共卫生服务难以开展,卫生院的指导职能难以落实。一体化管理将村卫生室和卫生院联结成为共同利益体,两者之间由原来的竞争关系转变为伙伴关系,从而有利于服务的协同开展,如九龙坡区对镇村两级卫生机构履行基本公共卫生服务项目 进行了明确的界定,同时逐步探索出适合农村地区的公共卫生团队服务模式,即镇卫生院医务人员划片与乡村医生组建服务团队,实行划片包干责任制管理,保证了服务的广泛可及,并通过加强监管、业务培训和指导、考核等措施,促进服务质量的提升。

三个调研区县在完善村医补偿机制方面各有特点,九龙坡对纳入镇卫生院编制管理的村医及其所在的村卫生室实行全额预算拨款,村医的基本利益得到了保障。由于村医的收入与村卫生室的经济收入关系弱化,如果相应的激励与约束机制不够完善,将可能会产生“大锅饭”、“干多干少一个样”的消极影响,因此需要完善绩效工资制度与绩效考核机制,发挥正确的行为导向作用。黔江区和武隆县主要采取购买服务的做法,医生收入来自于基本医疗收入返还、基本公共卫生服务补助和基本药物“零差率”销售补助(根据上一年工作量来核定),具有较好的激励作用。但这种补偿机制有可能增加诱导服务、村医逐利以及对公共卫生服务不够重视等问题,这也可能导致了黔江区和武隆县在改善慢病规范化管理和降低就诊费用方面不如九龙坡区。

将实施实体整合作为镇村卫生一体化管理的发展方向,在条件具备的情况下,要逐步提高镇村一体化程度,从虚拟整合转向实体整合,将村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理,统筹调配人力、资金和设施设备,创新服务模式,促进协同服务,提高卫生资源使用效率;高度重视非经济激励因素,充分尊重村医在农村基层卫生体系中的重要作用,逐步改变村医身份,增强职业认同感和归属感,完善村医激励机制;对于将村医纳入乡镇卫生院事业编制实行绩效工资的地区,应合理核定补偿标准,完善绩效工资制度,促使实现保障和激励的双重效果,对于以购买服务作为主要补偿方式的地区,要注意避免产生诱导服务和削弱公共卫生服务。 致谢

感谢中澳卫生与艾滋病项目的大力支持;感谢重庆市卫生局尹祖海副局长,许世芬副巡视员,医改办、政法处、农卫处、妇社处和药政处等处室负 责人的指导与帮助;感谢抽样区县卫生局及基层医疗卫生机构在现场调研中的协助与配合;感谢参与调研的中国医学科学院卫生政策与管理研究中心的同事和研究生在资料收集整理和分析过程中付出的辛勤劳动。

| [1] | Axelsson R, Axelsson S B. Integration and collaboration in public health-a conceptual framework[J]. Int J Health Plann Mgmt, 2006, 21(1): 75-88. |

| [2] | 代涛, 陈瑶, 韦潇. 医疗卫生服务体系整合: 国际视角与中国实践[J]. 中国卫生政策研究, 2012, 5(9): 1-9. |

| [3] | 任苒. 卫生服务体系整合的发展与实践[J]. 中国卫生政策研究, 2012, 5(9): 17-21. |

| [4] | Pan American Health Organization. Integrated Health Service Delivery Networks [R]. 2011. |

| [5] | Shortell S M, Anderson D A, Gillies R R, et al. Building Integrated Systems: The Holographic Organization[J]. Health Care Forum Journal, 1993, 36(2): 20-26. |

| [6] | 梁鸿, 王云竹. 公共财政政策框架下基本医疗服务体系的构建[J]. 中国卫经济, 2005, 272(10): 8-11. |

| [7] | Satinsky M A. The Foundations of Integrated Care: Facing the Challenges of Change[M].Chicago: American Hospital Publishing, 1998. |

| [8] | 江红. 全域医疗服务体系的构建与实施研究[J]. 现代医院, 2011, 11(6): 1-4. |

| [9] | 张柠. 新型农村合作医疗对农民门诊医疗服务利用影响的分析[J]. 中国卫生经济, 2011, 30(10): 51-52. |

| [10] | 卫生部. 关于推进乡村卫生服务一体化管理的意见[EB/OL]. http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohncwsgls/s7872/201004/46516.htm |

| [11] | Robbins S P, Coulter M. 管理学[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2003. |

| [12] | Edgren L. The meaning of integrated care: a systems approach. International Journal of Integrated Care[J]. Int J Integr Care, 2008, 8:e68. |

(编辑 赵晓娟)