2. 加拿大劳伦森大学乡镇和北部卫生服务研究所和北安大略省医学院 西比利市 P3E2C6;

3. 美国杜兰大学公共卫生和热带病学院 美国路易斯安那州新奥尔良市 70112;

4. 浙江大学医学院 浙江杭州 310058

2. Centre for Rural and Northern Health and Northern Ontario School of Medicine, Laurentian University, Sudbury, Ontario P3E2C6, Canada;

3. School of Public Health and Tropical Medicine, Tulance University, New Orleans Louisiana 70112, USA;

4. School of Medicine, Zhejiang University, Zhejiang Hangzhou 310058,China

卫生技术是指用于卫生保健领域的特定知识体系,包括用于卫生保健的药物、仪器设备、医疗程序与方案、手术操作、相关的组织管理系统与后勤支持系统等。卫生技术是决定一个国家或地区医疗水平的一个关键因素,是居民健康水平改善的重要物质条件,也是影响医疗费用水平的重要因素。在当前医药卫生体制改革中,卫生技术是构建公共卫生服务、医疗服务、医疗保障和药品供应保障四大体系的核心要素之一,也是卫生改革举措的具体目标对象。

鉴于卫生技术发展的双重性,卫生技术评估(Health Technology Assessment, HTA)应运而生。卫生技术评估是对卫生技术应用或利用所产生的短期 及长期的社会结果进行评价的一种综合政策研究形式。卫生技术评估从安全性、有效性、经济性、社会伦理性等多方面提供科学信息,有助于卫生技术的合理选择、利用和发展,提升卫生资源配置和使用效率,控制卫生费用的不合理快速增长。[1, 2, 3, 4, 5]作为一种科学决策工具,卫生技术评估在国际上已经得到广泛应用,其理论和方法学已经渗透到卫生政策乃至广泛的社会政策研究过程中,成为各国卫生决策的重要组成部分,发挥着越来越重要的作用。[6, 7, 8]我国卫生技术评估的发展现状如何,卫生技术评估向决策转化、影响决策的程度如何,哪些因素影响卫生技术评估和决策转化,这些问题亟待解决。[9, 10, 11, 12]本文将对卫生技术的利益相关方进行分析,回顾卫生技术评估及转化的国际经验及潜在的影响因素,并结合我国卫生技术评估政策转化的实际情况,提出卫生技术评估向政策转化的相关研究设想。

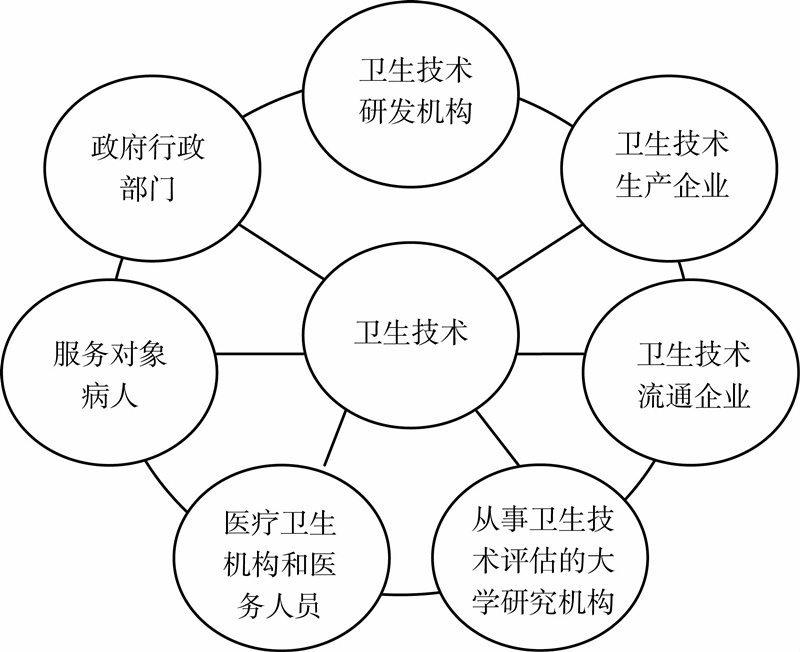

卫生技术成长曲线涉及技术的开发、上市、传播、利用、成熟、消亡等不同阶段,伴随着技术发展,利益相关方涉及面较广,相互关系比较复杂。[13]图1简要列举了卫生技术主要的利益相关方,他们之间相互影响、相互作用。不同的利益相关方对于技术的观点、看法和诉求有共同点,也有不同之处。

|

图1 卫生技术各利益相关方示意图 |

在卫生技术的利益相关方中,我国政府行政部门承担卫生技术的上市审批、质量监控、配置利用、保险报销与支付等职能,并在卫生技术管理中充当重要角色。其他相关各方对技术的开发、生产、流通、使用和政策制定等方面的影响相对较弱。在欧洲和北美等地,研究人员和病人的参与是技术管理的新趋势,尤其是从事卫生技术评估的大学、科研机构,也包括在医疗机构从事医学、科研的研究者,是卫生技术评估信息的主要来源,尤其在创造知识、传播知识等方面作用独特。[14, 15, 16, 17, 18]因此,我们拟重点探究卫生技术评估的研究方和决策方的关系以及卫生技术评估向决策转化的过程,而把其他相关方纳入评估—转化—决策环节的背景因素去考虑。

许多国家的卫生技术评估机构都在政府的组织、协调和支持下,独立开展卫生技术评估活动,并将评估结果反馈给政府或其他政策制定者,服务于公共政策制订。[19]英国1999年成立了国家临床卓越研究所(National Institute of Clinical Excellence,NICE),由NICE发表对卫生技术、临床实践以及决策制定的指导意见,以帮助国家卫生服务体系(NHS)持续改进医疗保健的整体标准,确保资源的最优利用,为病人提供高质量的服务。[16]法国的国家级卫生技术评估机构,在政府财政支持下,独立开展药品、卫生服务、仪器设备等各项卫生技术的评估工作,其研究结果是政府决策的重要依据。[17]亚洲一些国家也先后在卫生决策中建立了卫生技术评估机制。新加坡政府于1995年成立技术评估部门,用来评估利益、风险和医疗技术临床有效性,为国家卫生决策提供依据。韩国于2000年首先成立了健康保险审查和评估机构(Health Insurance Review and Assessment Service,HIRA),负责卫生技术评估工作;2006年10月,新颁布修改的卫生保健法案,规定每一个新技术都必须经过安全性和有效性的评估。[20]

卫生技术评估内涵本身是涵盖政策运用的,借用知识转化的概念是更加强化卫生技术评估影响政策、服务政策的成分。[21, 22]根据加拿大卫生研究所(Canadian Institutes of Health Research, CIHR)的定义,知识转化是包括知识整合、传播、交流和符合伦理使用的动态和循环的过程,以改善人群健康,提供更有效的卫生服务和产品,加强卫生服务体系。

在全球范围内,卫生技术评估向政策转化的方式有多种。在欧美等地,卫生技术评估研究经费大多来自政府,很多研究报告为政府所采纳,技术评估和技术管理的关系十分紧密。荷兰的医学技术评估在20世纪90年代就已成为卫生政策的重要内容,政府将技术评估作为政策制定的一个关键组成部分,用来促进医疗保健的适当运用、解决短缺问题、定量配给和等待名单等。[17]加拿大安大略省通过建立包括政府、机构、医生组织和产业界的合作机制,将宏观卫生体系层面、中观机构层面和微观医生—病人层面的决策者纳入决策程序,已实现将效果和成本效果分析的证据转化为决策。[14]澳大利亚对新药的评估程序已非常成熟,并强调利用卫生技术评估对药品报销计划和医疗保险做出相关决策。在国家保险计划中的药品、新设备和新技术报销问题上,HTA起着重要且持续的作用。[14]

从发达国家来看,卫生技术决策转化已经成为许多政府政策制定过程中一个法定环节,决策过程与卫生技术评估研究过程形成主动关联,卫生技术成果在一个自上而下的程序中,产生了令人瞩目的政策转化效果。荷兰1985年开始由疾病基金委员会和卫生部主持进行心脏移植、肝移植和体外受精三个项目的技术评估,最终结果报告在1988—1989年完成。在此报告基础上,政府决定将心脏移植和体外受精纳入医保系统,并在获得更深入的研究结果之前暂时拒绝将肝移植手术纳入。[17]而韩国在2006年开始要求新药在医保纳入审批时必须提供经济学评价数据,此后两年间的91项新药申请中仅64项获得批准。药品支出的年均增长率也从2001—2005年的14.6%下降到2007—2009年的11.5%,可见技术评估对药品从准入到定价支付等全过程的决策产生作用。[20]

总体而言,许多发达国家在政府组织、协调和支持框架下建立卫生技术评估体系,独立有效地开展了许多卫生技术评估活动,并将评估结果反馈给政府或其他政策制定者,服务于公共政策制订。卫生技术决策转化已经成为政策规范制定过程中一个法定环节。

在卫生技术相关决策过程中或卫生技术评估向决策转化过程中,受到很多因素影响,包括研究证据的强度(卫生技术评估证据),决策者的经验和专业能力、判断、习惯和传统等,决策和执行中可能动用的资源,利益相关方的游说和压力、实效性和偶然性,价值和政策环境等。世界卫生组织欧洲区曾发表报告《如何改善卫生技术评估的影响》,总结了当前卫生技术评估对政策影响面临的主要问题和挑战[23, 24]:首先,卫生技术评估受到与评估相关利益方的影响;其次,卫生技术评估应当基于稳定和透明的方法与程序,基于明确和标准化的证据和方法学指南,以满足科学决策要求;第三,卫生技术评估的影响依靠有效和及时的决策应用和推广实施。

若聚焦卫生技术政策决策者和卫生技术评估研究者,国内外的研究也会发现两者对技术评估认识、观点和偏好有很多差异,存在着需要弥合的差距,这种差异和差距也影响着卫生技术评估的政策转化(表1)。[25, 26]

| 表1 卫生技术政策决策者和评估研究者的认识、观点和偏好的比较 |

20世纪80年代末,我国卫生技术评估的理念开始传播。我国卫生技术评估的文献数量不多,而卫生技术评估与政策制定相结合的文献更是屈指可数。与国外技术评估与政策密切融合的发展趋势相比,我国卫生技术评估尚处于起步阶段,评估与政策结合、评估辅助决策尚处在萌芽之中。[9, 10]实际上,我国开展了一些卫生技术评估相关的科研活动,在应用卫生技术评估辅助决策者决策方面积累了一些局部经验。人类辅助生殖技术、伽玛刀技术和产前诊断技术的评估都有力促进了相关政策法规的制定,技术评估为行政部门的决策提供了许多有价值的信息。[13, 15]但是,我国相当比例的卫生技术在应用和管理上缺乏卫生技术评估的支持,一些卫生技术评估的研究也未能顺利向政策转化。在临床决策和卫生政策决策中,我国卫生技术评估的体系和机制还不健全,开展技术评估的机构和人员比较分散、能力有待提高,卫生技术评估活动比较有限,高质量的技术评估信息凤毛麟角。[19, 21, 22]

从知识转化角度来看,有关应用卫生技术评估的知识十分有限,向政策转化非常薄弱。我国卫生技术的行政部门涉及国家食品药品监督管理总局、卫生计生委、人力资源和社会保障部、国家发改委及物价管理局等。虽然各决策部门在政策制定过程中,或多或少已经开始利用了卫生技术评估的理念和手段,但仍主要以决策部门根据需要向研究部门索取所需的研究结果资料为主,这样零星分散的利用尚未形成体系和有持续性的开展,一定程度上也降低了卫生技术评估成果转化的效率,我国卫生技术评估向政策转化的程度低,其对卫生政策的影响比较有限,卫生技术评估潜在的巨大价值还没有体现出来。[9, 10]

我国卫生技术评估的开展和向政策转化明显滞后于卫生改革的进程及其对卫生技术评估活动的需求。尽管我国卫生技术评估的起步不是很晚,也已经存在一些卫生技术评估相关的活动,但是与卫生技术政策开放、制定、实施和效果评估等宏观卫生技术管理还未形成有机整体;这导致了卫生技术评估在我国的发展跟不上卫生技术发展的脚步,卫生技术评估的功能利用受到很大限制。[19, 22]

针对我国卫生技术评估发展相对缓慢,尤其卫生技术评估向决策转化不足、对政策影响有限的现状,我们计划开展卫生技术评估政策转化的研究,重点在于深入研究影响卫生技术评估与政策结合、向卫生政策转化的促进和阻碍因素,为改善我国卫生技术评估与政策转化机制提供循证依据。

研究计划采用理论分析、文献综述、问卷调查和定性访谈等数据收集方法,以药品、高额医用器械和大型医用设备为案例,对卫生技术评估与政策转化的现状做描述分析;在此基础上建立卫生技术评估与政策转化机制的分析模型,深入探究对模型产生影响的各种促进和阻碍因素;最后提出改善我国卫生技术评估与政策转化机制的途径、方式和策略。

研究着眼于卫生政策过程,重点观察卫生技术评估与政策结合与转化的程度,分析以卫生技术评估为基础的循证政策制定过程、政策内容与政策产出之间的关系,分析政策决策者和卫生技术评估研究者的角色与对决策的影响作用和强度,探究其中的倾向特征(predisposing characteristics)、促进资源(enabling resources)和决策需要等。所谓倾向特征,是指决策者和研究者的人口学特征、社会学特性(教育、职业、专业能力、和文化)和观念(对决策和研究的态度、价值观和认知程度、经验和判断、习惯和传统等)等。促进资源,包括个人、机构和社会资源与特征,如个人的研究(决策)能力、社会网络与关系、决策者和研究者的沟通渠道、组织背景与决策和执行中可能动用的资源等。决策需要,包括价值和政策环境,利益相关方的游说和压力等。

研究将对卫生技术评估的政策转化进行重点研究。针对知识转化的程度,国外前期研究主要有两种分类方法:第一种方法根据知识利用的类型,将知识转化分为三类,即象征性使用(Symbolic use)、概念性使用(Conceptual use)和工具性使用(Instrumental use)[25];第二种方法则根据知识利用的不同阶段,将知识转化分为六类,即知识传播(Transmission)、形成认知(Cognition)、参考借鉴(Reference)、采取行动(Effort)、形成影响(Influence)和推广应用(Application)[26]。本研究在此基础上,结合中国实际、政策研究经验提出卫生技术评估政策转化的具体类别,推进转化测量的探索,将知识转化分为学术转化、报告提交转化、认知转化、参考借鉴转化、政策采纳转化、推广应用转化六类。其中,学术转化,即卫生技术评估的研究成果通过传统的学术渠道,主要以论文形式进行传播,报告提交转化,即卫生技术评估的研究成果以技术评估报告(包括摘要)形式向决策者传播,这两者可以归为象征性使用;认知转化和参考借鉴转化可以归为概念性使用,即卫生技术评估的成果为政策决策者认识、理解、掌握等;政策采纳和推广应用转化可以归为工具性使用,即卫生技术评估成果成功转化为政策,或政策的重要组成成分,在一定范围内推广应用。在此分类基础上,对目前国内卫生技术评估研究结果的政策转化现状进行描述。

要在中国实现卫生技术评估在卫生政策决策中的普遍应用是一项任重而道远的工作。除了卫生技术评估本身在我国研究开展的进一步推进和扩展,对于研究成果向决策转化的系统性和方法性的研究也应同步展开,以更科学系统地辅助卫生技术评估对于卫生政策决策过程的影响。本研究正是基于这一信念,以期在充分考虑我国卫生政策现实环境的基础上,自主构建分析模型,从而挖掘出影响我国卫生技术评估向政策转化的主要因素,促进我国逐步建立卫生技术评估在卫生政策中的应用机制,为实现我国卫生政策制定真正向科学化、循证化前进提供学术动力。

| [1] | Drummond M F, Schwartz J S, Jnsson B, et al. Key principles for the improved conduct of health technology assessment for resource allocation decisions [J]. Int J Technol Assess Health Care, 2008, 24(3): 244-258. |

| [2] | Drummond M, Banta D. Health technology assessment in the United Kingdom [J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2009, 25(Supp 1): 178-181. |

| [3] | Walker S, Palmer S, Sculpher M. The role of NICE technology appraisal in NHS rationing [J]. British Medical Bulletin, 2007(81-82): 51-64. |

| [4] | Luce B, Cohen R S. Health technology assessment in the United States [J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2009, 25(Supp 1): 33-41. |

| [5] | Lean M E J, Mann J I, Hoek J A, et al. Translational research: from evidence based medicine to sustainable solutions for public health problems [J]. British Medical Journal, 2008, 337: 705-706. |

| [6] | Banta H D, Luce B R. Health Care Technology and its Assessment: An International Perspective [M]. New York: Oxford University Press, 1993. |

| [7] | Berger M L, Bingefors K, Hedblom E C, et al. Health care cost, quality and outcomes[M]. NJ: International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research Press, 2003. |

| [8] | The European network for health technology assessment. Background, aims, organization[EB/OL]. (2008-04-29)[2013-05-10]. http://www.eunethta.net/ |

| [9] | Chen Y, Banta D, Tang Z. Health technology assessment development in China [J]. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 2009, 25(Supp 1): 202-209. |

| [10] | Chen Y, Schweitzer S O. Issues in drug pricing, reimbursement, and access in China with references to other Asia-Pacific region [J]. Value Health, 2008(11): 124-129. |

| [11] | 中华人民共和国卫生部网站. http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohyzs/s3586/200907/41730.htm |

| [12] | 卫生部将组织调查“肖氏反射弧手术”[EB/OL]. (2010-10-16) [2013-04-10]. http://scitech.people.com.cn/GB/12968407.html |

| [13] | 陈洁. 卫生技术评估[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008. |

| [14] | 徐文煜, 薛迪. 美国、加拿大与澳大利亚的卫生技术评估[J]. 中国卫生质量管理, 2011, 18(1): 8-10. |

| [15] | 吕军, 陈洁, 董恒进, 等. 伽玛刀的医学技术评估概述[J]. 中华医院管理杂志, 2000, 16(11): 649-651. |

| [16] | 邱慧娟, 陈英耀, 吴擢春. 英国和瑞典卫生技术评估的发展[J]. 中国卫生质量管理, 2011, 18(1): 11-13. |

| [17] | 张倩, 陈英耀, 应晓华. 法国、德国、荷兰卫生技术评估发展历程及思考[J]. 中国卫生质量管理, 2011, 18(1): 4-7. |

| [18] | 应向华, 曹建文, 陈洁, 等. 卫生技术评估的基本步骤[J]. 中国卫生资源, 2005, 8(1): 37-39. |

| [19] | 唐智柳, 陈英耀. 对我国卫生技术管理的若干思考[J]. 中国卫生资源, 2007, 10(4): 178-179. |

| [20] | 刘佳琦, 陈英耀. 新加坡、韩国和日本卫生技术评估发展概况及启示[J]. 中国卫生质量管理, 2011, 18(1): 14-16. |

| [21] | 陈英耀, 陈洁. 卫生技术评估[J]. 华夏医药, 2003, 7(5): 17-18. |

| [22] | 陈英耀, 田丹. 中国卫生技术评估的机遇和展望[J]. 中国医院管理, 2008, 28(9): 1-4. |

| [23] | 陈英耀, 黄葭燕. 国际卫生技术评估新进展和热点问题[J]. 中国卫生质量管理, 2011, 18(1): 2-3,7. |

| [24] | Sorenson C, Drummond M, Kristensen F B et al. How can the impact of health technology assessments be enhanced?[R]. WHO, 2008. |

| [25] | Beyer J M. Research utilization: Bridging the gap between communities [J]. Journal of Management Inquiry, 1997, 6: 17-22. |

| [26] | Landry R, Lamari M, Amara N. The extent and determinants of the utilization of the university research in government agencies [J]. Public Administration Review, 2003, 63: 192-204. |

(编辑 薛 云)