2. 卫生部卫生发展研究中心 北京 100191

2. China National Health Development Research Center, Beijing 100191, China

国家基本药物制度在基层卫生机构实施以来,患者医疗费用负担有所减轻,但一段时间以来村卫生室在制度覆盖之外。村卫生室作为我国县、乡、村三级医疗卫生服务网的“网底”,承担着农村一般疾病的诊疗与公共卫生服务等工作,在基层医疗卫生服务体系中发挥着不可替代的作用。[1, 2]截至2011年6月,全国有139 997个村卫生室实行了零差率销售,仅占村卫生室总数的21.3%。[3]到2012年5月,云南、青海等17个省份实现了村卫生室基本药物全覆盖。[4]

国家基本药物制度实施后,特别是2009年以来,国内学者对基本药物制度进行了广泛的研究,但专门针对村卫生室的研究较少。已有的文献主要致力于实践层面的陈述和理论上的推断[2, 5, 6, 7],研究范围或仅限于个别地区[1, 5, 6, 8, 9],或局限于某一方面[10, 11, 12, 13, 14],缺乏基于广泛调查数据的实证研究和比较分析。

本研究以东、中、西部6个省共130个村卫生室为研究对象,收集2009—2011年连续36个月的门诊服务监测数据,使用分段时间序列模型进行回归分析,比较基本药物制度实施前后各省村卫生室门诊服务的短期变化和长期趋势。

本研究资料来源于卫生部药政司和卫生部卫生发展研究中心承担的中澳卫生与艾滋病项目。该项目从我国东、中、西部18个省每省选取30%实施基本药物制度地区具有代表性的2家城市社区卫生服务中心和3家乡镇卫生院作为监测点,于2009年1月—2011年12月开展连续36个月的监测和调查工作。

本研究同时采用定量资料和定性资料。定量资料来源于东、中、西部6个省(东部为浙江和山东,中部为安徽和江西,西部为陕西和云南)共130个村卫生室2009年1月—2011年12月连续36个月的监测数据,监测指标有3项,分别为门急诊人次、门诊病人次均药品费用和门诊病人次均医药总费用。

定性资料来源于对卫生部门行政人员和村卫生室主任、村医、卫生员的半结构式访谈,主要内容包括基本药物制度在村卫生室的实施现状、存在的问题及已经采取的相应措施。

研究方法包括描述性分析和计量经济模型。

描述性研究是对2009—2011年各省村卫生室门诊服务的概况进行描述,并对相关指标的年变化率进行比较分析,所用软件为EXCEL 2013和SPSS 18.0。

计量经济模型是运用分段时间序列回归模型分析2009年1月—2011年12月连续36个月门诊服务监测指标的变化情况,分段时间序列回归模型可以估计时间序列干预前后的水平和趋势,以此来评估一个干预多大程度的影响结果变量,这个影响既可以是瞬时的也可以是长期的。[16]所用软件为Stata 12.0。

本研究首先根据全国CPI月环比数据,将门诊病人次均药品费用和次均医药总费用两项指标的监测数据统一调整为2011年12月的水平,然后以省为单位求得各项指标的月平均值,并取自然对数,构建分段时间序列回归分析统计学模型:

Yt = β0+ β1* time + β2* intervention + β3* time after intervention + et

模型中Yt是指月份t时的门急诊人次、次均药品费用和次均医药总费用水平;time是从观察期开始,以月份为单位的一个连续性时间变量;intervention 表示从时间 t 点开始实施基本药物制度,基本药物制度实施前intervention=0,实施后intervention=1; time after intervention是计算干预之后月份数的一个连续性变量,基本药物制度实施前为 0、实施后为(time-开始实施时间) 。模型中β0是结果基线水平的估计值,即时间 0点时门急诊人次和门诊费用水平;β1是基本药物制度实施前门急诊人次、门诊次均药品费用和次均医药总费用逐月变化量的估计值以及基线趋势的估计值;β2是从前段时间序列的结尾处到基本药物制度开始实施后门急诊人次、门诊次均药品费用和次均医药总费用变化水平的估计值;β3是基本药物制度实施前后急诊人次、门诊次均药品费用和次均医药总费用逐月变化趋势的估计值;β1与 β3之和是基本药物制度实施后的斜率;et为误差项。

分析前先在Stata12.0软件中对监测数据进行D-W及Breusch-Godfrey 检验以确定数据不存在一阶和高阶自相关。

本次监测的村卫生室配备基本药物并开始实施药品零差率销售的时间分布在2009年12月—2010年12月之间(表1)。

| 表1 东、中、西部6省村卫生室实施基本药物制度概况 |

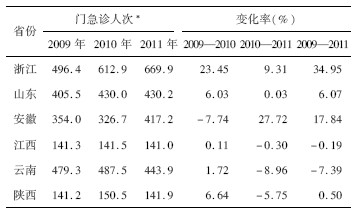

2009—2011年,6省村卫生室的月均门急诊人次变化情况存在较大差异,增幅最大的浙江省增长34.95%,而江西省和云南省则出现负增长,其他省份有0.50%~17.84%的小幅增长(表2)。

| 表2 2009—2011年6省村卫生室门急诊人次 |

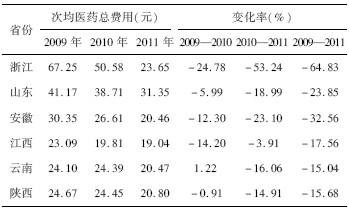

与2009年相比,2011年6省村卫生室的门诊次均药品费用均有所下降,降幅在19.32%~68.04%之间。就地区来看,东部的浙江和中部的安徽下降幅度最大,均在40%以上,而西部的云南和陕西的下降幅度则相对较小,仅为20%左右(表3)。

| 表3 2009—2011年6省村卫生室门诊次均药品费用 |

各省次均医药总费用的变化与次均药品费用相似,除安徽外其余5省次均医药总费用的下降幅度均略小于次均药品费用,说明药品费用的下降在一定程度上减少了门诊病人的医药总开销。与2009年相比,安徽省2011年次均药品费用下降了44.24%,而次均医药总费用却只下降了32.56%,二者的差值远大于其他省份,提示除药品费用以外的其他医药开销可能有补偿性增长,或者药品费用占医药总费用的比重有所下降(表4)。

| 表4 2009—2011年6省村卫生室门诊次均医药总费用 |

2009年,各省村卫生室药品费用占医药总费用的比例几乎均在70%以上,浙江省甚至高达92.22%。基本药物制度实施后,该比例有所下降,其中安徽省2011年比2009年下降17.27%,降幅最大,但各省整体上仍然处在60%以上的水平(表5)。

| 表5 2009—2011年6省村卫生室药品费用占医药总费用比例(%) |

国家基本药物制度实施后,浙江省村卫生室的门急诊人次瞬时上升(β2=0.429,P<0.001),而长期来看呈下降趋势(β3=-0.0243,P<0.001),2011年12月降至529人次,恢复到基本药物制度实施前的水平。山东省瞬时水平小幅升高(β2=0.0810,P<0.001),长期趋势保持不变。安徽省瞬时水平下降(β2=-0.412,P<0.001),长期趋势虽然从散点图来看呈现上升态势,但这主要是受其基线趋势的影响(β1=0.0361,P<0.001),基本药物制度的实施反而在一定程度上削弱了基线趋势的上升速度(β3=-0.0156,P<0.05)。江西省瞬时水平和长期趋势均无明显变化。云南省瞬时水平下降(β2=-0.291,P<0.01),而长期趋势升高(β3=0.0247, P<0.05)。陕西省瞬时水平 不变,长期 趋势下降(β3=-0.0151,P<0.001)。回归结果如表6。

| 表6 6省村卫生室门急诊人次(自然对数)分段时间序列回归结果(最简约模型) |

基本药物制度实施后,6省村卫生室门诊次均药品费用瞬时水平均有不同程度的下降。其中浙江省下降幅度最大(β2=-0.817,P<0.001),长期趋势也下降(β3=-0.0215,P<0.001)。山东省的基线趋势呈下降态势(β1=-0.00368,P<0.001),基本药物制度实施后瞬时水平下降(β2=-0.0661,P<0.001),长期趋势也下降(β3=-0.0102,P<0.001)。安徽省、江西省和云南省瞬时水平均下降(β2分别为-0.323、-0.128和-0.332,P均小于0.001),长期趋势均不变。陕西省瞬时水平下降(β2=-0.174,P<0.01),长期趋势也下降(β2=-0.0186,P<0.001)。回归结果如表7。

| 表7 6省村卫生室门诊次均药品费用(自然对数)分段时间序列回归结果(最简约模型) |

基本药物制度实施后,除安徽以外其他5省村卫生室门诊次均医药总费用瞬时水平均有下降,浙江省降幅仍然最大(β2=-0.817,P<0.001)。从长期趋势来看,浙江、山东、陕西3省显著下降(分别为:β3=-0.0173,P<0.001;β3=-0.0149,P<0.001和β2=-0.00757,P<0.001),安徽省的散点图虽然也显示了明显的下降趋势,但是由于基线趋势所致(β1=-0.0147,P<0.01),与基本药物制度的实施无显著关系(β3对应的P>0.05)。江西省和云南省的长期趋势均保持不变。回归结果如表8。

| 表8 6省村卫生室门诊次均医药总费用(自然对数)分段时间序列回归结果(最简约模型) |

描述性分析和分段时间序列回归分析的结果表明:基本药物制度实施之后各省村卫生室门诊次均药品费用和次均医药总费用均显著下降,药占比也相应减少,其效果是值得肯定的。但也应该看到,不同省份、不同地区之间存在较大差异,次均药品费用降幅最高的浙江省是降幅最低的江西省的4.33倍,次均医药总费用降幅最高的浙江省是降幅最低的陕西省的4.18倍。这种差异主要可能是各省补偿机制和补偿力度不同造成的。

自基本药物制度实施以来,药品零差率销售极大地影响了基层医疗机构的收入,因此,基本药物补偿直接关系到机构的生存发展和基本药物制度的可持续性。[15]

浙江省绝大部分地区和安徽省均实行政府全额补贴模式,即对于核定的经常性收入不足以弥补核定的经常性支出的基层医疗卫生机构,差额部分由政府统筹财力予以足额安排,因此补偿力度大,补偿比例高,次均药品费用、次均医药总费用的下降幅度也最大,远远高于其他省份,与其他研究的结果相符。[16, 17]但这种模式要求政府有足够的财力支撑,否则可能无法长期维持。

山东、江西和陕西省实施多渠道、多头补偿模式[18],主要采取以财政和医保基金为主,调整医疗服务费、药事补偿以及风险基金和社会捐助等为辅的多头补偿。虽然有利于广泛动员社会资金,减轻政府压力,但资金不能充分保障,而且直接拨款的方式可能会导致医疗机构服务质量和效率的降低。调查人员从江西省卫生厅得知,虽然江西2009年12月就开始实施基本药物制度试点,而省财政补偿真正到位的时间是2010年9月。陕西省卫生厅农卫处处长在访谈中提到:“ 目前的补偿按编制补,过去真正业务开展好的(村卫生室)得不偿失,过去医疗业务量不好的还得利,所以不利于业务的发展,(这是一种)养懒人的补偿机制。 ”

云南省则实施以奖代补模式,奖补资金按照各基层医疗卫生机构基本药物制度实施情况和综合改革情况、地方财力和服务人口等因素进行分配。该模式可以有效摈除原有的不合理的黑色和灰色收入,保护群众在基层医疗机构就医和使用基本药物的积极性,但是也有奖补资金的不足或不到位等弊端,使基层医疗卫生机构人员工作积极性下降,不利于医疗服务的开展。

有研究表明,除实行政府全额补偿的模式外,其他实行多种渠道、多头补偿或以奖代补的模式,都存在补偿不足15%的情况,不能满足基层医疗卫生机构的需求,影响基层医疗卫生机构的正常运转,降低了医务人员的绩效收入[19],从而也增大了基本药物价格下降的阻力。

分段时间序列回归结果提示,只有浙江和山东的门急诊人次瞬时水平上升,江西和陕西均保持不变,安徽和云南甚至出现下降;从长期趋势来看,只有云南呈现增长态势,山东和江西均保持不变,而浙江、安徽和陕西均逐渐下降。这些情况说明各省门急诊人次的变化是受多方面因素影响的。

首先,各省村卫生室开展基本药物制度的试点模式存在差异。[9, 20]浙江和云南的乡镇卫生院和村卫生室同步配备使用基本药物并实行零差率销售;江西和陕西起初只在乡镇卫生院实施基本药物制度,村卫生室暂不实施,后来才逐渐推广到村卫生室;山东和安徽则只将实施乡村一体化管理的村卫生室纳入基本药物制度的实施范围。这些差异对患者的就医流向有一定的引导作用。[21]

其次,各省新农合与基本药物制度的配合情况不尽相同。[22]安徽和陕西将实施基本药物制度的村卫生室全部纳入新农合门诊统筹,浙江和山东也逐步将基本药物纳入新农合报销范围,云南和江西确立了相同的目标,但截止日期较晚。基本药物目录是否纳入新农合报销范围以及纳入时间、报销比例等均会对门急诊人次产生重要影响。

再次,乡村卫生服务一体化管理陆续开展。乡村一体化要求乡镇卫生院对村卫生室的设置、人员、业务、药械、财务进行统一管理,一方面有利于加强村医的养老保障和业务培训,提高村医队伍的稳定性,但另一方面由于乡镇卫生院权力扩大和村卫生室自主性减小,可能会对资金分配的公平性产生重要影响,部分地区甚至存在乡镇卫生院截留村卫生室资金的现象,这将损害村卫生室医疗服务的积极性,并且最终影响到基本药物制度的实施效果。

另外,在访谈过程中多位村医反映村卫生室基本药物配备不全、常用药缺乏,“ 原先400多种药,现在只有100多种,而且缺的很多是常用药、小儿用药,一个处方4种药,2种没有,人家下次就不来这儿看病了 ”。而且药品收入大幅下降和村医待遇补偿不足等一系列问题均有可能直接或间接导致医疗服务质量下降,从而促使患者流向乡镇卫生院和更高级别的医疗卫生机构。[23, 24]

因此,基本药物制度实施后6省村卫生室门急诊人次的变化情况存在差异,可能是上述多种因素综合作用的结果。每种因素在各省的实施状况不同,对门急诊人次的变化方向和变化程度的影响也不一样。

以浙江和云南为例。浙江省瞬时水平大幅上升而长期趋势缓慢下降,云南省则刚好相反。

浙江省部分地区在实施基本药物制度的村卫生室在按要求完成基本公共卫生和基本医疗服务并考核合格后,按每个村卫生室每年2万元的标准给予补助;服务人口在1 000人以上的村卫生室,适当增加运行经费补助;对2010年以后设立的紧密型一体化管理的村卫生室, 全部实行新型农村合作医疗实时报销,基本药物的报销比例在原有基础上提高15个百分点;并且统一为村卫生室投保了最高保障为20万元的医疗责任险, 解除乡村医生的后顾之忧。[6]这些措施的开展在短期内大大提高了村卫生室和村民的积极性,门急诊人次迅速大幅增长。但实施一段时间以后,一些问题逐渐暴露出来。[25]一是居民就医流向发生变化。一些已习惯在基层医疗机构就诊的常见病、慢性病患者,本来仍需要使用部分基本药物目录以外的药品,却由于基层医疗机构库存已消耗殆尽,只能去一些高等级医疗机构配取,导致高等级医疗机构人满为患、基层医疗机构就医人数大幅减少。二是基层医疗机构生存问题出现。由于药品销售量和医疗服务量的下降,基层医疗机构收入明显下降,要求补偿的呼声升高。这些问题的存在又影响了村卫生室和村民的积极性,使得村卫生室门急诊人次出现逐渐下降的长期趋势。

云南省在实施基本药物制度之初由于采用“双信封”进行招标采购时价格过低,导致部分厂商弃标,部分药品由于采购金额较小造成配送不及时,村卫生室无药可用[26];加之基本药物制度实施以后基层医疗机构可配备的药物从之前的2 000多种下降到不足400种,致使患者迅速流向上级医疗机构,村卫生室门急诊人次的瞬时水平明显下降。此后,云南省不断推行综合改革[27],各州(市)制定了实施基本药物制度和开展基层医疗卫生机构综合改革的实施意见和配套文件,从岗位确定、人员编制、绩效考核、收支管理、财政补偿等方面作了明确规定,基本药物制度的实施呈现体系化、整体化。全省98个县落实了政府对基层医疗卫生机构的专项补助以及经常性收支差额的补助,65个县对政府办基层医疗卫生机构实行收支两条线管理,126个县设立基层医疗卫生机构一般诊疗费,逐渐建立起稳定长效的多渠道补偿机制。并在基本药物制度实施之后的两年内,对全省7万多卫生行政人员和基层医务人员开展了基本药物制度、基层综合改革相关的政策培训,使基层医疗卫生机构人员了解和掌握基本药物制度。这些举措对基本药物制度在村卫生室的实施提供了有力保障,同时也在很大程度上促使村卫生室门急诊人次的长期趋势不断回升。

国内绝大多数研究仅对年度截面数据进行前后对比,无法控制指标的基线趋势,也无从知道指标变化的细节和长期趋势,而分段时间序列分析则很好地弥补了这些不足,它是评价有时间分隔特点的干预纵向效应的最强类实验设计,具有比其他方法更强的因果链证据。[28]本研究将年度数据前后对比和分段时间序列分析相结合,可以得到更全面的信息,具有更强的说服力。 同时,本研究也存在非概率抽样带来的样本代表性问题和研究结果不能定量外推的局限性。此外,由于使用的是村卫生室汇总数据,无法对其他协变量进行控制,回归时使用的线性模型也未必完全符合实际情况,所以不排除回归结果存在混杂和偏倚的可能性。

基本药物制度实施以前,全国基层医疗机构的实际药品加成率为30%左右,远远超过国家规定的15%的标准。[29]基本药物零差率销售的实施使村卫生室药品收入大大减少,部分村卫生室甚至面临生存困境。而基本药物和基本医疗卫生服务作为公共产品,政府对其筹资负有不可推卸的责任,所以村卫生室的补偿应当坚持政府主导的模式。[19]但如果要求政府全额补偿,则需要雄厚的财力支撑,在经济不发达地区难以长期维持,而且还可能诱导村卫生室出现过度用药,所以应当鼓励拓宽筹资渠道,整合新农合、公共卫生服务经费、医疗保障经费等资源,根据各地实际情况进行收支核算,合理加大补偿力度,有力保障基本药物制度长期有效地实行。

基本药物制度实施前,乡村医生主要依靠药品收入,占其业务收入的60%左右。[30]基本药物零差率销售实施后,部分地区村医收入大幅降低,与相近行业相比差距拉大,严重影响了村医队伍的稳定性,也不利于村卫生室卫生服务能力的提高。政府应当明确补偿渠道,保证村医的收入达到适度水平,并为其提供适宜的养老保障,以提高其开展医疗服务的积极性。同时还应加强对村医业务技能的培训和监管,建立有效的考核机制,提高村医队伍的素质,增强老百姓在村卫生室就医的意向和信心。

新农合、乡村一体化管理和基本药物制度的最终目的都是提高医疗卫生服务的可负担性和基本药物的可获得性,促进药品合理应用,缓解群众“看病难”和“看病贵”的问题。目前大多数省市已将基本药物制度纳入新农合管理,或将基本药物纳入新农合报销目录,并取得了良好的政策效果。乡村一体化管理模式将村卫生室的举办主体转为乡镇卫生院,有利于统筹乡村两级机构的收入和各级财政为农村基层提供的补助和经费,统一为被聘用的乡村医生办理养老保险,并分担部分养老保险费,有利于稳定村医队伍,进而保障基本药物制度的持续性。但若监管不到位,乡镇卫生院权责的扩大也可能会削弱村卫生室的发展,导致资金分配向不利于村卫生室的方向倾斜,反而限制了新农合和基本药物制度等在村卫生室开展的整体效果。所以各地区应当将相关政策协调开展,形成合力,实现效益最大化。

| [1] | 黄金星, 杨春艳, 陈宇, 等. 村卫生室实施基本药物制度的补偿水平测算——以湖北省江陵县为例[J]. 中国卫生政策研究, 2012(7): 35-38. |

| [2] | 王洪涛, 杨廉平, 唐玉清, 等. 村卫生室实施基本药物制度存在的主要问题及对策[J]. 医学与社会, 2012(7): 53-55. |

| [3] | 黄婷婷, 陈家应. 村卫生室实施基本药物制度初期面临的问题与建议[J]. 中国初级卫生保健, 2012(6): 35-37. |

| [4] | 全国26个省份出台措施加强村医队伍建设[N]. 中国改革报, 2012-06-04. |

| [5] | 尹江璐. 村卫生室实施基本药物制度的几个关键点[J]. 卫生经济研究, 2012(9): 50-51. |

| [6] | 翁美贞, 章志忠. 村卫生室实施国家基本药物制度之实践[J]. 卫生经济研究, 2012(6): 29-31. |

| [7] | 陈玉江, 冮强. 南江县村卫生室实施基本药物制度的实践与思考[J]. 中国农村卫生事业管理, 2012(6): 566-568. |

| [8] | 方兴, 翁美贞, 盛红成. 村卫生室基本药物制度试点工作探讨[J]. 中国农村卫生事业管理, 2012(7): 713-714. |

| [9] | 邓志根, 寇士杰, 李飞, 等. 新医改下某区村卫生室实施基本药物制度研究[J]. 重庆医学, 2012(35): 3786-3788. |

| [10] | 黎海姣, 朱遂明. 村卫生室基本药物采购使用现状及原因分析[J]. 中国实用医药, 2012(36): 269. |

| [11] | 郎颖, 张志虎, 南鹏博, 等. 村级基本药物可及性现状——基于宁夏盐池县的调查[J]. 卫生经济研究, 2011(12): 29-31. |

| [12] | 苖艳青, 王禄生. 基本药物制度下村医收入的补偿渠道研究[J]. 中国卫生政策研究, 2011, 4(9): 35-40. |

| [13] | 张佩渠. 济南市村卫生室实施基本药物制度的思考[J]. 卫生经济研究, 2012(7): 26-28. |

| [14] | 孙强, 闫赟, 王伟, 等. 山东、宁夏农村地区县、乡、村医疗机构药品合理使用分析[J]. 中国卫生事业管理, 2010(8): 535-537. |

| [15] | 杨春艳, 向小曦, 张新平. 基本药物制度下基层医疗机构补偿模式探讨[J]. 医学与社会, 2012, 25(8): 37-39. |

| [16] | 陈定湾, 沈堂彪, 胡 玲, 等. 浙江省基本药物制度实施后基层医疗机构补偿现状分析[J]. 中国农村卫生事业管理, 2012, 32(8): 803-805. |

| [17] | 许永建, 任建萍, 高启胜, 等. 基本药物制度下基层医疗卫生机构补偿方式研究与实践进展[J]. 现代医院管理, 2011, 6(3): 10-12. |

| [18] | 袁倩, 汤少梁. 基本药物制度的补偿模式对比分析及补偿机制研究[J]. 中国医药导报, 2012, 9(30): 147-151. |

| [19] | 王跃平, 刘敬文, 陈建, 等. 我国现阶段基本药物补偿模式分析[J]. 中国药房, 2011, 22(8): 682-684. |

| [20] | 程斌, 应亚珍, 陈凯. 农村基层实施国家基本药物制度试点的现状分析[J]. 中国农村卫生事业管理, 2011, 31(4): 340-342. |

| [21] | 宁博, 马立新, 耿林, 等. 对山东省基本药物制度及配套制度实施过程中政府投入政策的思考[J]. 中国卫生经济, 2011, 30(5): 5-7. |

| [22] | 黄婷婷, 陈家应. 村卫生室实施基本药物制度初期面临的问题与建议[J]. 中国初级卫生保健, 2012(6): 35-37. |

| [23] | 孙强, 左根永, 李凯, 等. 实施基本药物制度是否降低了农村居民的医药费用负担——来自安徽三县区的经验[J]. 中国卫生经济, 2012, 31(4): 65-67. |

| [24] | 何平, 刘博, 孙强, 等. 安徽省基本药物改革前后新农合住院病人流向与医疗费用比较[J]. 中国卫生政策研究, 2011, 4(11): 19-24. |

| [25] | 徐玮. 基本药物制度问题浅析:以浙江省试点情况为例[J]. 中国卫生资源, 2010, 13(6): 258, 309. |

| [26] | 田磊磊, 赵锋, 杨洪伟, 等. 基本药物制度实施后云南省某市新农合患者就医流向变化[J]. 中国卫生政策研究, 2012, 5(11): 27-32. |

| [27] | 云南实施国家基本药物制度不断推行综合改革[EB/OL].[2013-10-09]. http://www.moh.gov.cn/wsb/pdfgzdt/201206/55268.shtml |

| [28] | 赵锋, 杨洪伟, 林郅中, 等. 基本药物制度实施后广西某市社区卫生服务中心与乡镇卫生院门诊服务变化比较[J]. 中国卫生政策研究, 2012, 5(11): 21-26. |

| [29] | 赵大海. 基层医疗机构财政补偿政策实施的必要条件和配套政策[J]. 财政研究, 2011, 14(2): 25-28. |

| [30] | 应亚珍, 张琼. 农村基本药物制度改革下的若干思考[J]. 中国农村卫生, 2010(3): 56-57. |

(编辑 薛 云)