发展学认为,国际发展援助能够通过援助国向受援国提供无偿或优惠有偿的资金、物品、人力或技术,解决受援国在经济、社会、环境等发展过程中的问题。其中的内源发展理论指出,受援国的稳定可持续发展必须首先依靠内部发展要素的整合,而不能单纯依靠外部力量的支持。在内部发展要素中,人力资本被认为优于资本要素和技术要素,成为内源式发展的动力来源。[ 1 ]因此国际发展援助的重点倾向于能够保障人力资本发挥作用的教育和卫生领域。

卫生发展援助是国际发展援助的重要组成部分,在推动发展中国家卫生事业发展、促进千年发展目标实现的过程中起到了重要作用。随着巴黎宣言提出援助有效性的五项原则、阿克拉行动计划倡导南南合作以及釜山宣言要求以结果为导向的发展有效性,国际社会对发展援助的有效性提出了更高要求,并在卫生领域发起了国际卫生伙伴关系(International Health Partnership)。国际上对卫生发展援助有效性的讨论不断增加,但援助方之间的割裂、行为体之间的协调以及援助重点的偏移等问题依然存在[ 2 ],而这些问题同援助方的援助模式紧密相连。

国际发展援助的模式首先是在援助国内建立援助的法律或政治基础,保证发展援助的合法性和可操作性,赢得公众对发展援助的支持,其次结合本国的国家利益、受援国需要和国际道义制定特定受援国的援助目标和各项领域,并通过不同的援助管理机构将援助资金通过双边或多边途径投入到受援国,援助资金可以是按项目支付,也可以是全部门的方式。在卫生领域,传统的援助方均将卫生发展援助纳入到整体的援助模式中,是整体援助的一个分支领域。而在有些新兴援助国,卫生领域的官方或半官方组织也会参与卫生发展援助的决策和组织管理。

作为新兴经济体,中国和印度的综合国力不断增强,两国在国际卫生发展援助中的作用和潜力逐渐受到重视。美国的战略与国际研究所和全球卫生战略行动组织对中国和印度参与全球卫生的研究中均有部分涉及卫生发展援助的整体趋势、主要形式和援助途径。[ 3,4 ]有研究对中、印、日三国卫生发展援助的途径、方式、重点疾病和区域、管理体系、政策执行等多个方面进行了比较[ 5 ],也有研究比较了中、印两国的援助动机和协调机构[ 6 ]。但这些研究比较的对象都是中国和印度卫生发展援助的整体,这样笼统的比较得出的结果可能缺乏针对性。援助国针对不同的受援国可能采取不同的援助模式,在具体援助模式的比较中不能一概而论。另外,援助有效性的第一条原则即要体现受援国的“自主性”,针对特定受援国比较援助模式能够具体分析援助模式的差异及产生差异的原因。

尼泊尔位于中印两国之间,是世界上最不发达的国家之一,2012年联合国人类发展指数排名中,尼泊尔的指数为0.463,列186个国家中第157位,低于南亚国家的平均水平[ 7 ],该国约有25.2%的人口生活在贫困线以下[ 8 ]。尼泊尔人均期望寿命现为67岁[ 9 ],婴儿死亡率已降至46‰,孕产妇死亡率降至十万分之229[ 10 ]。尼泊尔接受卫生发展援助有60年的历史,近20年来援助量不断增大,主要的援助方包括世界银行、英国、美国、全球基金、德国、印度、中国、联合国系统、全球疫苗联盟等。[ 11 ] 尼泊尔作为“中国和印度这两块巨石之间的番薯”,对中印两国而言,均具有十分重要的战略意义[ 12 ],两国也是尼泊尔的重要援助方。因此,可以将尼泊尔作为特定的受援国,分析比较中国和印度的卫生发展援助模式,探析两国在决策和实施援助时的异同以及引起差异的原因,从而发现印度值得中国学习的援助策略。

本研究使用的主要研究方法是文献综述和个人深入访谈。文献来源为中国商务部、国家卫生计生委、印度外交部、中国和印度驻尼泊尔使馆网站资料和报告以及尼泊尔卫生部、财政部网站资料和官员提供的报告等。

个人深入访谈主要采用滚雪球法选择中国和印度对尼泊尔卫生发展援助的关键知情人。以中国援尼泊尔医疗队队长和尼泊尔卫生与人口部政策规划与国际合作处处长作为首要知情人,通过二者的工作关系联系到中国和印度对尼泊尔卫生发展援助的其他关键知情人进行访谈,并通过这些人的关系继续寻找受访者,在信息获取饱和后停止寻找知情人。访谈对象包括中国的政府官员2名、相关研究者2名,项目执行者2名,尼泊尔政府官员4名(财政部、卫生与人口部),尼泊尔受援机构负责人7名,涵盖了中国和印度援助尼泊尔的肿瘤医院、公务员医院、传统医学研究培训中心、柯依腊拉医学院、Bir医院、碘盐项目、眼科协会的主要负责人。应用半结构化访谈提纲进行深入访谈,探索并比较中国和印度对尼泊尔卫生发展援助模式在理念、目标、组织管理、决策和协调方面的不同。所有访谈均在获得访谈对象同意后展开,访谈录音后整理成为Word 文件,按照主题框架分析方法的原理进行分析。

中国和印度对尼泊尔的卫生发展援助均有很长的历史,都使用了政府无偿援助资金,采用双边援助的方式,以交钥匙的项目模式对尼泊尔予以援助,援助具体项目见表1。

| 表1 中国和印度对尼泊尔的卫生发展援助情况 |

中国于1956年开始对尼泊尔的卫生发展援助,初期的援助以物资为主。1996年起,中国加大了援助力度,援建了柯依腊拉纪念肿瘤医院、公务员医院和传统医药研究中心,并从1999年起向肿瘤医院内派遣援外医疗队。在传统医药研究中心成立后,中国又组织尼泊尔研究人员和官员赴中国培训。目前中国的援助注重卫生系统,关注点是大型医疗设施建设,辅以医疗服务提供和人才培养。

印度对尼泊尔的卫生发展援助始于1959年,关注卫生系统建设,支持了加德满都Paropkar妇幼医院的发展,援建了Bir医院及创伤中心等,并对医学院提供教员支持;还关注针对碘缺乏疾病的公共卫生干预项目,持续时间长达25年。从2000年起,印度除了同尼泊尔中央政府合作外,还额外加强了对非政府组织和地方政府的援助,并在小型发展项目中建设同尼泊尔人群健康关系最密切的乡村诊所和妇幼中心。

在发展援助领域,提出相应的政策原则能够确保援助模式的合法性和可操作性,提高各部门对发展援助的重视程度,规范发展援助的重点和策略。卫生发展援助属于国际发展援助的一部分,其政策根源是国家的外交政策和对外关系基本原则。中印两国在20世纪50年代共同提出了互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的五项基本原则(印方称万隆原则),形成两国对外政策的基本原则,确保了两国在对尼泊尔实施卫生发展援助时平等的发展伙伴地位,充分尊重尼泊尔的主权,保证了援助同尼泊尔卫生事业发展的“一致性”。

此后,中国通过援外八项原则进一步规范了自身的援助行为,凸显平等原则,要求中国的援助“不附带条件和要求”,并力争受援国的自主发展,中国的政策实施同政策原则保持了一致。一位中国的研究者表示,“援外八原则更多的是为了规范中方自己的行为” 。一位尼泊尔官员则称 “中国的援助没有任何条件”。

而印度则贯彻 “古杰拉尔主义”,不计回报地、尽己所能援助邻国,强调了自身的援助国地位。在政策原则上,印度的援助政策同中国一样注重平等的伙伴关系,但在对邻国尼泊尔实施援助政策时,印度表现出类似西方国家的“家长制”态度,并偏向于援助尼印边境地区。一位尼泊尔受援机构负责人透露,“ 当时是印度总理在比拉德讷格尔访问时,向尼泊尔首相提出要帮尼泊尔建立一所医学院,并建在东部边境附近”。 另一位机构负责人则称,“印度派来的技术人员要求我们按他所说方式的建立核医学中心,但这是我们的核医学中心,不是印度的,我们应当起主导作用”。

在中国驻尼泊尔使馆经参处官方的表述中,中国对尼泊尔援助“ 是为了帮助受援国发展民族经济、捍卫民族独立,维护国家主权,促进中国与发展中国家的友好关系、贸易和经济合作 ”。尼泊尔负责中国援助的官员补充称,“ 中国的援助重点在水电项目、基础设施和农业发展”。 而“印度对尼泊尔援助的目的是为了补充尼泊尔国家发展力量的不足,希望随着尼泊尔政治进程的推动,经济发展的成果能无条件地反馈于人民,尤其是在教育、卫生和基础设施建设方面。据此,印度政府向尼泊尔提供了技术和资金援助”。

中国和印度对尼泊尔援助的官方表述中均认为援助的目的是帮助尼泊尔发展经济,维持政治稳定,维护国家主权。但卫生领域与援助总体目标的相关性方面,印度在尼泊尔的卫生发展援助项目如建造医院、推动医学教育、实施公共卫生干预项目等符合将经济发展的成果通过教育、卫生和基础设施反馈于民的目标,与目标相关性很高。而由于中国的援助目标设定注重外交关系和经济发展,重点在水电项目、基础设施和农业发展,卫生发展援助项目如医疗队和医院建设,虽然能间接促进友好关系和经济技术合作,但与援助总体目标之间的关系不如印度紧密,在总体援助中的地位不如印度高。一名中国的项目执行者说,“ 由于在尼泊尔医生的地位很高,我接触的都是卫生部部长、部秘、军方首脑等高层领导,也能间接影响到一些政治方面的交流” 。另一名执行者则称,“ (培训班)经济方面不期望产生效果,主要是文化促进,(推动双方)对传统医药文化的认同” 。但尼泊尔的机构负责人则说,“中医和阿育吠陀医学体系不一样,应用也不一样”。

中国对尼泊尔卫生发展援助由两个部门分别管理,由国家卫生计生委归口管理援尼医疗队,由商务部归口管理其他卫生发展援助项目。

援尼泊尔医疗队的决策部门是国家卫生计生委国际合作司,具体由非洲(援外)处负责,承担指导、组织和协调援尼医疗队工作。医疗队的日常管理事务由国家卫生计生委下属国际交流中心援外医疗队事务部具体负责,医疗人员选拔和派遣由河北省卫生计生委外事处承担。医疗队主要派往位于尼泊尔中部的柯依腊拉纪念肿瘤医院工作。

对尼泊尔其他卫生发展援助项目的政策决策由商务部援外司亚洲一处具体负责,并监督、检查和指导执行援尼任务的机构。建造医疗设施、物资赠予项目以及培训项目的具体实施管理则由商务部下设的国际经济合作事务局、国际经济技术交流中心和国际商务官员研修学院(培训中心)承担。这三家单位会根据规定的程序选定援外项目实施主体,因项目不同,他们可以是获得资质的专业公司、企业或培训机构等。

在尼泊尔,中国驻尼泊尔使馆经济商务参赞处作为一线机构,协助两部委办理有关政府间事务,负责援外项目实施的境外监督管理。经参处下专设一名援外主管,并有几名随员专门负责援助事务。

印度对尼泊尔的卫生发展援助均归口外交部管理,大型项目(项目金额>5 000万尼泊尔卢比,约50万美元)由外交部决策管理,小型项目(项目金额<5 000万尼泊尔卢比)由驻尼泊尔使馆决策管理。

印度对尼泊尔卫生发展援助的政策制定和决策事务由外交部北方处专门处理,外交部内另设发展伙伴管理局,用于有效实施各大援助项目,尼泊尔卫生发展援助的日常事务管理任务由三处承担,并组织招标采购与招募人员。在尼泊尔的项目实施和协调工作则由印度驻尼泊尔使馆经济合作处完成,并接受尼泊尔对援助的申请。

在印度和尼泊尔两国政府签订小型发展项目备忘录后,小型发展项目内资金由使馆经济合作处直接负责管理。

印度和中国对尼泊尔卫生发展援助采用了两种完全不同的组织结构形式。印度对尼泊尔的卫生发展援助按项目大小划分不同的决策层和管理层,而中国则按项目类型的不同加以区分。例如,一名尼泊尔官员称,“我们不这样(按照项目类型)划分印度的援助项目。我们把项目划分为大型项目和小型发展项目。像Bir医院、创伤中心这样的项目就是大型项目,像印度建的小型卫生站、妇产科中心就属于小型项目。”

尼泊尔财政部国际经济合作协调处每年向中国使馆经参处报送援助需求清单,其中通常会包括卫生发展援助项目。清单由使馆经参处转送商务部和国家卫生计生委的决策部门审批,经财政和外交两部门参与审核后,根据《中尼经济技术合作协定》中的预算分配挑选恰当的项目予以执行,并通过公开招标或行政协调确定执行单位。

印度对尼泊尔卫生发展援助项目的决策分为两种。大型项目的需求申请由尼泊尔财政部国际经济合作协调处向印度使馆经济合作处报送,由使馆转送印度外交部决策审批,经外交部同财政部协商下一年度外交预算时将项目列入,才能确定执行项目,此后开始招标采购。而小型项目则直接由执行单位,即尼泊尔地方政府或非政府组织直接向印度使馆经济合作处报送,无需经过尼泊尔中央政府,印度使馆则可根据小型发展项目的总额资金,挑选出急需实施的项目予以资助执行。

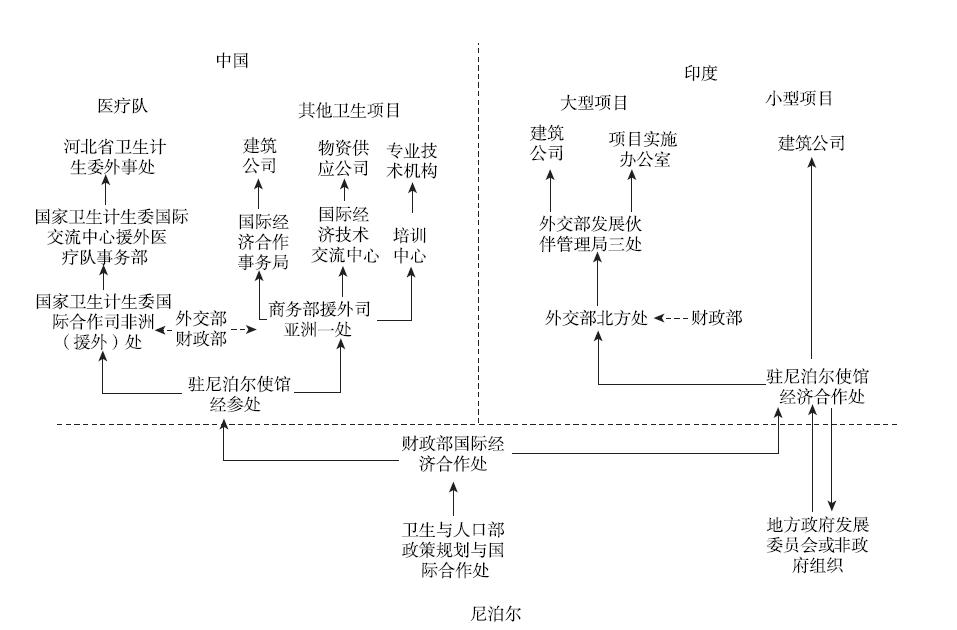

中国和印度对尼泊尔卫生发展援助项目均采用了受援国驱动的项目发起模式,两国卫生发展援助的决策程序如图1。由受援国提出援助项目体现了受援国的“自主性”,保证了援助项目的必要性。对此尼泊尔大多数的受援机构负责人均表示赞同,例如 “同其他国家一样,尼泊尔的肿瘤发病率正在升高,肿瘤和慢病已经成为一些机构的工作重点。尼泊尔的肿瘤病死率相当高,我们在尼泊尔没有肿瘤医院,这是我们政府要求中国政府建设肿瘤医院的原因。” 另一名负责人称,“白内障和沙眼是尼泊尔人致盲的两大主因,因此我们去找投资方来解决尼泊尔的这个问题。我们基本上向所有的使馆提出过要求,当我们请求到印度使馆时,他们同意予以支持。”

|

图1 中国和印度对尼泊尔卫生发展援助的决策实施流程图 |

中国对尼泊尔的卫生发展援助项目可以在国家卫生计生委和商务部参与的中国对外援助部际协调机制框架内进行协调,商务部对外援助司和卫生计生委国际合作司也已建立了联席会议制度,针对卫生发展援助中的具体问题,不定期召开磋商会议。不过即使有这样的协调机制也难免由于主管部门不同而导致协调不畅。例如,一名中国官员表示,“加德满都的公务员医院竣工后,商务部希望在肿瘤医院的医疗队移到首都来,我们希望能给医生提供配套宿舍,但商务部没能解决,最后不了了之。”

在印度内部,对尼泊尔援助的行政管理流程在同一个部门,上下级之间的协调较为顺畅。但印度外交部同项目执行承包商之间的协调存在障碍。例如,一名尼泊尔官员称,“关于创伤中心2008年建成后仍然未用,主要原因是印度并未完全将项目交接给尼泊尔,仍然在配备仪器的过程中,可能是由于同承包商谈判中出现了一些问题。”

第一,中国和印度的对外政策原则保证了同尼泊尔平等的发展伙伴关系,也决定了援助的驱动模式,但外交利益的不同使援助政策的执行产生差异。由于中国和印度遵循的和平共处五项基本原则要求援助国不干涉受援国的内政,尼泊尔卫生事业发展的重点均由尼泊尔政府自主制定,对援助的需求也由尼方提出,因而产生了“受援国驱动”的项目发起模式。由于受到地缘政治的影响,在南亚地区印度属于大国,除巴基斯坦以外的南亚国家均属于印度周边的小国,印度为了保持本国在南亚的主导地位和地区影响力,把对外援助的重点放在南亚周边国家。另外由于印度独立之后继承了英国殖民政府在南亚地区的殖民遗产,当时掌权尼泊尔王国的拉纳家族投靠印度政府,并开放印度同尼泊尔的边界,因此印度将尼泊尔视为本国的势力范围之内。印度有时会主动选择对尼泊尔卫生发展援助的重点地区,项目实施地点倾向于尼印边境地区。而中国一直实行睦邻友好的周边外交政策,周边卫生合作的重点在中亚和东南亚,同尼泊尔也保持了平等的伙伴关系。为了保持同印度的正常关系,防止印度的过激反应,中国对尼泊尔的援助一直保持在一定水平,而没有列为援助的重点国家。中国对尼泊尔的援助政策执行完全遵照了“受援国驱动”的模式,而没有选择特定的重点地区。

第二,由于国家自身发展经验的外化和尼泊尔的民主发展,印度的卫生发展项目与整体援助目标更相关。援助目标的设定通常会受到援助国自身发展经验和受援国发展状况的影响。印度在经济改革时强调基础设施建设和社会发展,中国改革开放后坚持“以经济建设为中心”。根据援助国家利益理论中的外化理论,两国分别通过援助将国家内部因素外化,致使印度的援助目标涉及卫生和社会发展,而中国的关注中心在经济发展,重点在水电项目和基础设施。印度实施的卫生发展援助项目与援助总体目标的实现更紧密相关,卫生发展援助在整体援助中的地位也更高。另外,尼泊尔作为受援国,在接受了西方长期的援助和文化影响后,对民生发展的需求也增加,向中国和印度提出了更多关于改善民生的援助需求。印度援助的目标设定顺应了尼泊尔社会的变化,强调了基础设施建设和卫生、教育等民生发展,并大力宣传同尼泊尔的亲密伙伴关系。而中国虽然在具体项目内容上满足了尼泊尔对民生发展的部分需求,但尼泊尔并未将卫生领域列为向中国提出援助需求的重点,因此中国的援助目标中也没有强调卫生领域的发展。

第三,中国和印度的卫生发展援助的归口管理体系不同导致了援助协调性的差异。国际发展援助一般有四种管理模式:设置独立的发展合作部或援助署;由主管部负责政策规划,独立的执行署负责具体管理工作;外交部主管并由下属部门负责实施;多个政策部和独立执行署。[ 13 ]印度的卫生发展援助统一由外交部决策管理,符合援助的一般管理模式,属于第三种模式。近年来,印度通过发布援助倡议、建立发展伙伴管理局,不断提升援助的协调性和专业化水平,试图完成受援国向援助国的转变,树立良好的大国形象,巩固其在南亚乃至国际社会上的地位。而中国的援外医疗队由于专业性质强,为便于同国外卫生机构的协调,从1985年起由卫生部门管理,其他形式的卫生发展援助则依旧由外经贸部(商务部的前身)管理实施,这种由卫生部门和经贸部门联合管理卫生发展援助的模式不属于其中的任何一种模式,而两部门分管同一领域在方便了对外联络的同时则直接导致了领域内的协调问题,阻碍了中国的卫生发展援助项目形成援助合力。

第四,中国和印度对尼泊尔卫生发展援助项目的决策层差异对援助的直接受益人群产生差别。中国对尼泊尔卫生发展援助的所有项目都是中央决策,而印度对尼泊尔的小型发展项目直接由使馆决策。中国的援助项目完全坚持“尊重主权”、“不干涉内政”的原则,必须由受援国中央政府提出援助需求(若回应由地方政府或其他组织提出的援助需求,则有干涉别国内政之嫌),由中国的中央部委决策是否予以援助,因此实施的项目能够反映尼泊尔中央政府所认为的卫生需求,而无法确定是否真正反映尼泊尔基层人民的需求。对印度而言,除了大型项目由中央决策外,印度驻尼泊尔的使馆可以直接决策小型发展项目,这既回应了尼泊尔分权改革的需要,也能够通过使馆运作、在尼泊尔的地方政府中培育亲近印度的政治领导人,不过直接接受地方政府提出的援助要求也确实让印度的援助同尼泊尔基层人民的需求联系更紧密。

南亚的地缘政治和历史因素影响到中国和印度援助模式的选择。由于南亚次大陆的地缘特性和印度与尼泊尔的历史渊源,印度将对尼泊尔的卫生发展援助视为实现外交利益的重要工具,而中国则将尼泊尔视作平等的发展伙伴,因此造成了两国援助模式的差异。不过,印度在实施援助的同时注重宣传工作,并关注尼泊尔的民生发展。而中国的关注点在外交关系和经济发展,对于援助项目宣传不够,中国亟需在实施卫生发展援助项目的同时加强援助的宣传工作,这对受援国人民认识中国、了解中国、促进共同发展均有益处。

此外,中国对尼泊尔的卫生发展援助同领域两部门管理的现状,导致了援助政策、决策与实施协调问题。为了更好地推进发展援助工作,中国需要改进援助管理模式的内部协调性和专业化水平,通过建立独立的发展援助机构减少内部协调管理的成本,并体现发展援助的专业水平。

| [1] | 李小云, 唐丽霞, 武晋.国际发展援助概论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2009. |

| [2] | Low-Beer D.The health diplomacy of diversity[M]//Low-Beer D, ed.Innovative Health Partnerships: The Diplomacy of Diversity. Singapore: World Scientific Publishing Co, 2011. |

| [3] | Bliss K E.Key players in global health: how Brazil, Russia, India, China, and South Africa are influencing the game[R]. CSIS, 2010. |

| [4] | Tytel B, Callahan K.Shifting paradigm: how the BRICS are reshaping global health and development[M]. New York: Global Health Strategies Initiative, 2012. |

| [5] | Florini A, Nachiappan K, Pang T, et al.Global Health Governance: Analysing China, India and Japan as Global Health Aid Donors[J]. Global Policy, 2012, 3(3): 336-347. |

| [6] | Huang Y. Enter the Dragon and the Elephant[R]. 2013. |

| [7] | Malik K.Human Development Report 2013: The rise of the South: Human progress in a diverse world[R]. 2013. |

| [8] | Ministry of Finance, Government of Nepal.Development Cooperation Report fiscal year 2010-2011[R]. Kathmandu, 2012. |

| [9] | Centre UNDPA-PR.One Planet to Share: Sustaining Human Progress in a Changing Climate[R]. New Delhi, 2012. |

| [10] | Suvedi, Krishna B, Pradhan A, et al.Nepal Maternal Mortality and Morbidity Study 2008/2009: Summary of Preliminary Findings[R]. 2009. |

| [11] | IHME.Financing global health 2012: the end of the golden age[M] .Seattle: Institute for Health Metrics and Evaluation, 2012. |

| [12] | 蓝建学.21世纪的中国-尼泊尔关系:国家利益的视角[J]. 南亚研究, 2009(4): 24-34. |

| [13] | 王晨燕.西方国家发展援助管理模式及特点[J]. 国际经济合作, 2005(8): 62-63. |

(编辑 刘 博)