目前,“新医改”已经推行了五年,在扩大基本医疗保险覆盖面、提高保障水平、实现基本公共卫生服务均等化等方面取得了很大成绩。但作为改革重中之重的公立医院改革试点则困难重重,进展缓慢。2012年以来频繁发生的针对医务工作者的暴力事件引起了社会各界的广泛关注。要破解“看病贵”、“看病难”问题,需要从根本上纠正长期根植于中国医疗体系中的一系列扭曲的激励机制,让公立医院回归公益性。“看病贵”、“看病难”背后反映的是中国卫生总费用长期高速增长的现实。人民群众感受最为深刻的是医院存在的 “过度医疗”、“大处方”和“过度检查”等问题。

控制医疗费用的过快增长无疑是现阶段医改最重要的目标之一。然而任何针对供方的“控费”改革都应该回答一个根本问题:为什么会存在过度医疗?既往研究多采用经济诱因对此做出解释,即中国医生的收入偏低,需要通过多开不必要的药物、检查或治疗项目等不正当的方式来提高收入。这种动机又被不合理的奖金制度、财务目标责任制、药品回扣、开单提成等诱因不断强化。[ 1 ]为了揭示过度医疗的深层原因,笔者曾在2010—2012年分别邀请来自浙江、福建、山西、广东四省共22名医生进行一对一的访谈。令人诧异的是,受访医生都承认自己曾有过度医疗行为,并将其归咎于日益紧张的医患关系而非物质利益。这些完全互不相识的受访医生竟然提供了几乎一样的解释: “ 这些年来医生的名声越来越不好了。患者和家属常常对我们的诊疗表示怀疑。同时,关于医疗事故的官司越来越多。作为医生,一旦卷入医疗纠纷,后果非常严重。声誉受损不说,还要被医院处罚,甚至有可能被判刑!为了减少误诊的风险,也为了万一遇到官司时手里能有些证据,我有时也会给患者多开一些不必要的检查和药。而且,现在的患者和家属也和以前不一样了,有时候你觉得不用开药或者检查,他们还会骂你不负责任。”

这一回答清晰地展现了卫生经济学中的防御性医疗行为。防御性医疗通常被定义为对患者没有益处、完全是为了避免医疗纠纷而提供的服务项目。[ 2 ]美国技术评估局认为防御性医疗是指医生为患者开出的检查、治疗项目存在过度医疗,或避免收治高危患者及实施风险性高的治疗。这种行为的原因主要是担心一旦发生医疗事故要承担相应的连带责任。[ 3 ]也有大量文献资料阐述了防御性医疗的理论模型和实证研究。[ 4,5,6,7 ]防御性医疗的盛行大大提高了医疗成本,对稀缺的医疗资源造成极大浪费,并增加了患者负担。许多实证研究证明了防御性医疗在美国、日本、意大利、加拿大、台湾等许多国家和地区较为普遍。客观来说,这种行为不但对改善服务质量没有任何积极的贡献,而且还会增加医疗成本。美国医疗智库Jackson Healthcare的研究表明,防御性医疗所带来的资源浪费占美国全年卫生总支出的26%~34%,数目惊人。[ 8 ]

现有文献多数以美国为背景,因此倾向于将过度医疗归咎于该国严格的医疗事故诉讼制度。但Veldhuis非常敏锐地指出,在其它医疗侵权诉讼较少的医疗体系中,“吃官司”的压力并非是防御性医疗的主因。以荷兰为例,Veldhuis发现,该国医生也普遍存在防御性医疗行为,但其动机并非是担心卷入官司,而是防止医患矛盾。[ 9 ]笔者在访谈中国医生时也得到同样答案。在中国医院中普遍存在的“大处方”和“过度检查”究竟有没有受防御性动机所支配,是一个非常重要的理论和现实问题。在我国,关于防御性医疗的实证研究仍旧匮乏,对于过度医疗的解释大多归因于逐利动机。在为数不多的关于中国防御性医疗的研究中,有专家通过定性分析指出,就全国范围来看,医生真正因为医疗纠纷而面临诉讼的数量仍然较少,医疗侵权诉讼尚未成为医生的主要威胁。因此,其认为“经济激励型腐败”才是过度医疗的主因,而不是医疗中的防御性动机。[ 10 ] 然而,通过笔者的深度访谈可以看出,医生因为担心医患纠纷而提供过度医疗的解释并非完全是托辞。在医患矛盾日益紧张的背景下,尤其是近年来备受瞩目的伤医甚至杀医等暴力事件的宏观环境下,或许影响医生行为的因素也在发生变化。我们不妨做一个合理的假设:面临日益严峻的执业环境和逐渐下滑的社会声誉,中国医生或许会积极进行防御性医疗以此来降低医患纠纷的风险。那么,中国医生怎样看待现阶段的医患关系?医患关系日益紧张给医生行医方式带来怎样的影响?中国医生之所以会有防御性医疗行为是因为害怕医患冲突以及诉讼吗?这又将给进行中的医改带来怎样的影响?本文试图通过对广东省某市公立医院执业医师的问卷调查来回答上述研究问题。

2 研究背景

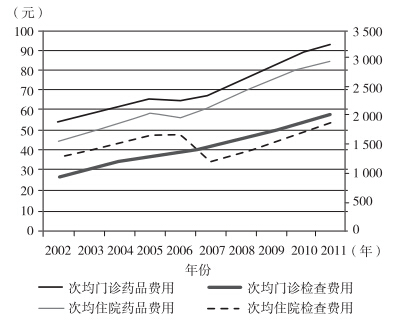

过度医疗问题源于医疗领域根深蒂固的信息不对称,而且在许多国家的医疗体系中都或多或少地存在。由于复杂的历史和体制背景,这一问题在中国尤为突出。首先,由于经济改革和体制转型的要求,包括医疗卫生在内的社会福利性事业从20世纪80年代开始不断收缩。各级政府对医疗卫生的财政投入显著下滑。财政补助占公立医疗机构收入的比例从计划经济时期的平均50%~60%跌到不足一成。[ 11 ]在“不给钱、给政策”的方针指导下,公立医院需要通过增加患者收费来弥补收入的缺口,维持经营。与此同时,包括药品加成在内的不合理的医药定价机制使得医疗机构通过卖药和滥用昂贵的检查设备(尤其是医学成像)增加收入,“以药养医”、“以械养医”问题十分突出。[ 12,13 ]此外,自20世纪80年代起,奖金制度开始实施,各种奖金占到了医生工资收入的一半以上,甚至更高;而这些奖金要与医生的“创收”业绩挂钩。[ 14,15 ]为了提高大型检查设备的使用率,很多医院还私下实行所谓“开单提成”,使得不必要的临床检查大幅度上升,造成资源浪费,更给患者带来沉重负担。另外,长期以来以按项目付费为主的支付方式无法对供方行为进行有效的外部约束,事实上助长了“过度医疗”。以上这一系列扭曲的激励机制,直接导致了医疗费用的上涨和“看病贵”、“看病难”问题。从图1可以看出,在过去10年中,公立医院药品及临床检查的费用大幅上升。一项对西部两个县乡镇卫生院和村卫生室的研究发现,只有不到2%的药物处方可以被认为是“合理”的。[ 16 ]在全国范围内,多于三分之一的药物开销花在了“大处方”上。[ 17 ]抗生素滥用、高剖宫产率和高输液率已经成为痼疾。

| 图1 2002—2011年综合性公立医院次均药品和临床检查费用 资料来源: 中国卫生统计年鉴. |

所有这些错配的激励机制极大地扭曲了医生的行医方式,逐利行为不但挑战着医德伦理,也直接导致社会大众对医疗行业的信任不断下降。过去几年频繁发生的医疗丑闻和针对医生的暴力事件便是这一问题的集中反映。《中国青年报》在2013年的一项调查发现,约七成的患者对医生的诊疗持怀疑态度。[ 18 ]最近一项全国范围内的调查同样指出,仅有26%的医生感觉到了患者的信任,而70.9%的医生认为如果可以再选择一次的话,将不会从医。不愿让子女从医的医务人员更高达76.7%。[ 19 ]

在患者对医生产生怀疑的同时,中国医疗纠纷总数也直线上升。根据中国医院协会的统计,全国范围内医疗纠纷总数从2002年开始以每年22.9%的幅度上升。平均下来,每一家医院每年要处理27起针对医生的暴力事件。[ 20 ]由于大多数医院宁愿私下息事宁人而非走诉讼途径,客观上助长了“医闹”的猖獗。一项针对辽宁省公立医院医生的调查发现,近半数受访医生对当前的医患关系表示出严重不满;医患关系紧张也进一步加剧了医生的职业压力,带来焦虑等精神问题。[ 21 ]

基于笔者对四省共22位医生的深度访谈,似乎医患关系紧张亦是导致过度医疗的因素之一。结合当下医患冲突频发以及《民事诉讼法》中关于医疗纠纷“举证责任倒置”的规定,医生或许确实存在避免误诊和保存“证据”的考虑而进行防御性过度医疗。基于以上假设,本文试图通过实证研究来检视防御性医疗行为是否存在,以及“大处方”和“过度检查”这样的防御性行为是否与医生收入及医患关系有关,进而揭示导致过度医疗的深层次原因。 3 研究方法

本研究采用问卷调查收集数据。通过共25组问题,收集医生个人及其专业的主要信息、他们对医患关系的看法和自身医患纠纷的经历。用来测量防御性医疗行为的问题是:“在平时,您会因为医患关系的考虑,如为了避免医疗纠纷而开出在临床上没有必要的检查和药物吗?”。选项分为“经常、有时和从不”。需要指出的是,通过问卷的方式准确测量医生的动机和行为是非常困难的,受访者一定会有各种考虑而导致回答未能真实反映其内心动机或外在行为。但是以“大处方”和“过度检查”为表现形式的防御性医疗是一种不符合规范的诊疗行为,若受访者虚报,一定会倾向于低报(如将“经常”这样做报为“有时”这样做),而非高报(如“从未”这样做却报为“有时”这样做)。因此,本研究仍旧可以对防御性医疗行为做出最低限度的估计。

问卷调查于2013年12月进行,笔者通过该市卫生行政部门举办的医德医风全员培训,向广东省某市有处方权的执业医师发放问卷。这次培训面向全市公立医院的医生,笔者从中随机选取了若干场次。鉴于每位医生进入样本的几率几乎完全相同,可被视为随机抽样,这大大提高了样本的代表性。采用会后集中分发问卷的方法来确保问卷的匿名性,并确保填答质量。共发放问卷600份,最终收回有效问卷504份,回收率为84%。表1为样本的基本情况。除了个人和专业信息之外,调查主要关注四个方面:(1)收入、工作量和积极性;(2)对现今医患关系的一般看法;(3)医患纠纷的经历及看法;(4)对于医患关系紧张的反应。关键变量的描述见表2。数据录入和分析通过STATA12.0完成。

| 表1 样本描述(N=504) |

| 表2 关键变量描述(N=504) |

受访者被问及每月包括基本工资和奖金在内的收入(不包括红包、回扣和其它不正当的额外收入)以及收入满意度时,结果显示,80.5%的医生每月工资收入在4 001~8 000元之间。高于8 001元和低于4 000元的组别人数分别占样本总数的15.1%和4.4%。84.1%的医生表达了对现有收入水平的不满。调查采用日门诊量作为测量医生工作量的指标。受访者根据自身感受对工作强度从“很繁重”到“很轻松”的五个选项中进行选择。约20%的受访者日门诊量大于50人次。63.1%的受访者认为工作“繁重”或“很繁重”。如此沉重的工作负担和低收入导致了医生士气低落。只有11.1%的受访者表示工作积极性很高,而58.7%表示积极性不高。 4.2 医生对医患关系的认知

分别有53.5%(N=270)和15.2%(N=77)的受访者认为患者对医生的尊重程度“低”和“很低”。约一半(50.8% )的受访医生认为患者对医生“基本信任”。职称对于尊重和信任变量没有显著影响,即并非级别越高的医生就越能获得更多的信任和尊重。值得一提的是,65.9%(N=332)和23.8%(N=120)的受访医生认为医患关系 “十分紧张”和“紧张”,二者占样本总数的89.7%。

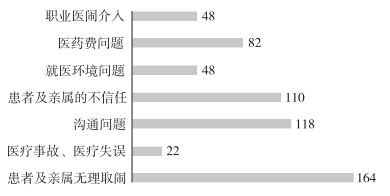

如表3所示,有44.8%(N=226)的受访医生在过去12个月中经历过至少一次医患纠纷。内科科室似乎更容易出现纠纷,有42.5%的内科医生遭遇过1~3次;而遭遇4~6次的占8.2%。外科是另一个容易医患产生纠纷的科室。样本中高于四成的外科医生在过去一年中曾经历过至少一次医患纠纷。 在医患纠纷的表现形式方面,患者向医院或卫生行政部门投诉最为常见(N=232),其次是言语冲突(N=204)。其中,有64位医生在过去12个月中曾经遭受过来自患者或家属的人身暴力,占总数的12.7%。在医患纠纷的的原因方面,如图2所示,大多数医生将冲突归咎于患者无理取闹(N=164)和不信任(N=110),只有9.5%(N=22)的医生认为医疗事故或失误是主因。医药费问题(N=82)、职业医闹介入(N=48)及沟通问题(N=118)也都是医生们认为的造成冲突的重要原因。

| 图2 医生认知的医患纠纷原因(N) |

| 表3 过去12个月中经历过医患纠纷的医生数量及比重(N,%) |

只有19.4%(N=98)的医生表示不会出于避免医患纠纷的考虑而进行“过度检查”和“大处方”,而 61.9%(N=312) 承认“有时”这样做,更有18.7%(N=94)的医生表示“经常”这样做。本文以防御性医疗行为频率为因变量,使用Ordered Probit 模型来分析防御性医疗行为的影响因素。回归分析结果见表4。

| 表4 Ordered Probit 模型回归分析结果 |

在模型一中,笔者将医生的月工资收入作为解释变量,并控制性别、年龄、教育程度、科室、职称和医院级别。有序分类变量均被转成虚拟变量,并以第一个类别作为参考值。回归结果显示,月收入对于解释防御性行为具有显著的统计学意义。这说明中低收入的医生比那些高收入者(月收入高于10 001元)更倾向于进行过度医疗。执业年限和职称的显著性可以用年轻医生通常工资较低来解释;所以低收入的年轻医生更有动力通过“大处方”和“过度检查”来补充他们较低的基本工资。分析结果也显示,三级医院的医生更倾向于进行过度医疗,这大致是因为高等级的医院具备更多的先进设备,因而有更多机会和更大能量来诱导需求。

有研究发现,中国医生工作的消极性并非完全来自于较低的收入或过重的压力,而很大程度上来自于付出和回报的不成比例。[ 21 ]高工作量和低收入的巨大落差可能为一线的医务工作者带来一种强烈的不公平感,这种感受进一步影响着医生的行为。受此启发,模型二将工作量作为解释变量,回归分析显示,在控制其他变量后,工作量对于防御性医疗行为的解释非常显著;与此同时,月收入的影响仍旧明显。繁重的工作和低工资之间形成的鲜明反差可能进一步刺激医生通过过度医疗来缩小心理落差。

模型三集中探讨医生过往的医患纠纷经历对于防御性医疗行为的影响。在收入、工作量继续具有显著统计学意义的同时,医生在过去12个月中遭遇的纠纷成为影响防御性行为的主要因素,即经历过越多医患纠纷的医生就越可能出于避免误诊或保存“证据”的考虑进行“大处方”和“过度检查”。综合以上三个模型,再结合公立医院的组织结构,可以看出医生进行过度医疗的动机主要包括以下5个:(1)补充收入;(2)达到绩效考核目标(主要是工作量);(3)帮助科室实现收入考核目标;(4)填补付出和回报之间的心理落差;(5)保存“证据”,防范医患纠纷。

5 结论及建议

本文以广东省某市为例,通过公立医院执业医师的问卷调查发现,以“大处方”和“过度检查”为主要表现形式的过度医疗行为确实存在。然而,与以往文献的结论不同,研究发现医生的过度医疗行为并非单纯由经济诱因驱动,而与日益恶化的医患关系密切相关,这也是防御性医疗在中国的特殊表现形式。国际文献表明,防御性医疗并非只存在于医疗 诉讼高发的国家和地区,在很多相关诉讼不 多的医疗体系中,医生也有因避免医患纠纷而进行防御性医疗的动机。本文以一个城市的个案研究表明,过往医患纠纷的经历产生了“一朝被蛇咬、十年怕井绳”的效应,结合近年来频发的针对医生的暴力行为,不断升级的医患矛盾确实改变着医生的行为方式,“大处方”和“过度检查”作为一种自我保护行为普遍存在,有超过八成的受访医生承认自己有过防御性的医疗行为。

在过快增长的卫生总费用背后,恶化的医患关系也负有一定责任。无论是从解决“看病贵”、“看病难”、控制医疗费用增长的政策层面,还是从保护医患双方合法权益、构建和谐医患关系的社会层面,都必须对当前紧张的医患关系给予充分重视。不少地方政府和医院已经采取了相关措施,如医院设置警务室、专业社工进驻医院调节纠纷、为医生购买医疗事故责任险、医生签订拒收红包协议等。但必须认识到,现在的医患冲突反映的是整个医疗体系的结构性矛盾,绝非一两项政策就可以解决,根本上还需要医改的整体推进来解决长期存在的结构性问题。与此同时,必须完善相关的法律法规,对侵害医务工作者的违法行为进行严厉打击,保证医疗机构的正常运营和医务工作者的合法权益。

本文同时发现,低收入(至少是医生主观认知的低收入)仍然是导致过度医疗的重要原因。而低收入与强烈的付出——回报落差感更加剧了这种行为,也明显影响着医务工作者的积极性。与香港、新加坡、台湾和东亚其他国家和地区相比较,中国大陆医生的总体收入确实较低,近年来也有很多为医生涨工资的呼吁。但是,仅仅通过涨工资并不足以解决一系列扭曲的激励机制,应改变医生的薪酬结构和医疗服务价格,更好地反映医生的工作价值,同时为医生持续提高绩效提供更强的激励,这些都需要绩效工资制度改革、费用支付方式改革、医院内部管理制度改革等各方面措施协调推进。

致谢 感谢罗洁仪、罗源昆等参与了数据的收集和论文翻译工作,感谢匿名评审人的意见。

| [1] | Blumenthal D, Hsiao W C. Privatization and its discontents: the evolving Chinese health care system [J]. The New England Journal of Medicine, 2005, 353(11): 1165-1170. |

| [2] | Sloan F A, Shadle J H. Is there empirical evidence for “defensive medicine”? A reassessment [J]. Journal of Health Economics, 2009, 28(2): 481-491. |

| [3] | US Office of Technology Assessment. Defensive medicine and medical malpratice [M]. Washington D C: US Office of Technology Assessment, 1994. |

| [4] | Kessler D, McClellan M. Do doctors practice defensive medicine? [J]. The Quarterly Journal of Economics, 1996, 111(2): 353-390. |

| [5] | Studdert D M, Mello M M, Sage W M, et al. Defensive medicine among high-risk specialist physicians in a volatile malpractice environment [J]. Journal of American Medical Association, 2005, 293(21): 2609-2617. |

| [6] | Hiyama T, Yoshihara M, Tanaka S, et al. Defensive medicine practices among gastroenterologists in Japan [J]. World Journal of Gastroenterology, 2006, 12(47): 7671-7675. |

| [7] | Catino M. Why do doctors practice defensive medicine? The side-effects of medical litigation [J]. Safety Science Monitor, 2011, 15(1): 1-12. |

| [8] | Jackson Healthcare. Physicians sound off on the high price of defensive medicine in US [M].Alpharetta: Jackson Healthcare, 2011. |

| [9] | Veldhuis M. Defensive behavior of Dutch family physicians [J]. Family Medicine, 1994, 26(1): 27-29. |

| [10] | Chen X Y. Defensive medicine or economically motivated corruption? A confucian reflection on physician care in China today [J]. Journal of Medicine & Philosophy, 2007, 32(6): 635-648. |

| [11] | Hsiao W C. The Chinese health care system: lessons for other nations [J]. Social Science & Medicine, 1995, 41(8): 1047-1055. |

| [12] | Liu X Z, Liu Y L, Chen N S. The Chinese experience of hospital price regulation [J]. Health Policy & Planning, 2000, 15 (2): 157-163. |

| [13] | Hu S, Tang S, Liu Y, et al. Reform of how health care is paid for in China: challenges and opportunities [J]. The Lancet, 2008, 372(9652): 1846-1853. |

| [14] | Pei L K, Legge D, Stanton P. Policy contradictions limiting hospital performance in China [J]. Policy Studies, 2000, 21(2): 99-113. |

| [15] | Liu X Z, Mills A. The influence of bonus payments to doctors on hospital revenue: results of a quasi-experimental study [J]. Applied Health Economics & Health Policy, 2003, 2(2): 91-98. |

| [16] | Zhang X, Feng Z & Zhang L. Analysis on quality of prescription of township hospitals in poor areas [J]. Journal of Rural Health Service Management, 2003, 23(12): 33-35. |

| [17] | Hsiao W C. When incentives and professionalism collide [J]. Health Affairs, 2008, 27(4): 949-951. |

| [18] | 孙震, 王梦莹. 87.4%受访者期待重建医患信任[N]. 中国青年报, 2013-11-12(7). |

| [19] | 李洋. 不信任是医患鸿沟[N]. 生命时报, 2014-1-24(2). |

| [20] | 中国医院协会. 医院场所暴力伤医情况 [R]. 北京:中国医院协会, 2013. |

| [21] | Wu H, Liu L, Wang Y, et al. Factors associated with burnout among Chinese hospital doctors: a cross-sectional study [J]. BMC Public Health, 2013, 13: 1-8. |

| [22] | Rice T H. The impact of changing Medicare reimbursement rates on physician-induced demand [J]. Medical Care, 1983, 21: 803-815. |

| [23] | Newhouse J. A model of physician pricing [J]. Southern Economic Journal, 1970, 37(2): 174-183. |

(编辑 赵晓娟)