2. 国家卫生计生委卫生发展研究中心 北京 100191

2. China National Health Development Research Center, Beijing 100191, China

随着深化医改的持续推进与卫生事业的不断发展,我国卫生系统多个方面的工作均取得显著成效,与此同时,制约卫生事业发展的体制机制问题逐渐显现,亟需制定相应政策予以改进。本研究利用儿童健康与营养研究(Children Health and Nutrition Research Initiative,CHNRI)开发的一套确定优先研究领域的方法(简称CHNRI方法)[1,2],结合文献研究与专家意见,确定了我国“十三五”规划期间前10位应优先研究的卫生政策问题,为我国卫生政策制定者提供循证决策依据。

CHNRI方法主要为5步[3,4,5]:(1)构建专家队伍,明确分工。(2)卫生决策者打分确定评价标准体系。(3)列出主要研究问题并由卫生政策研究专家打分。(4)多方其他利益相关者为筛选标准赋权。(5)计算分值并进行专家一致性检验,确定优先研究问题。该方法的特点是评价标准体系、优先领域问题与阈值权重的评分者分离,弱化了各方的个人偏向和爱好,突出公平且系统地运用数学方法对研究问题进行排序[6],CHNRI方法主要运用于卫生领域优先研究问题的设定,研究对象可以为疾病、危险人群、危险因素、卫生政策等,研究层面可以为国家层面或区域层面[7]。

按照利益相关原则选定卫生决策者、卫生政策研究者、医疗机构管理者、医药行业技术人员、患者及群众代表,组成项目三轮专家咨询团队,同时明确专家的职责分工(表1)。

| 表1 专家队伍构成及分工说明 |

邀请国家与地方卫生决策者组成专家团队,在CHNRI方法提出的筛选标准基础上进行打分,建立本项目优先研究问题的筛选标准,即评价标准体系。

首先,结合卫生政策优先研究问题确定的研究

背景,项目组参考CHNRI方法制定了适合本项目优先研究问题的评价标准,即“十二项标准”:可回答性、创新性、转化潜能、可支付性、经济可行性、可持续性、降低疾病负担、公平性、可接受性、政策一致性、吸引力、可实现性。

项目组邀请22位中央及省(市)级政府部门卫生决策者通过现场或电子邮件方式对项目组所选评价标准进行打分。分值为1~5,“5分”代表重要性强,“1分”代表重要性弱。标准体系专家咨询表应答率100%,应答问卷有效率100%。最终得出影响卫生政策优先研究问题得分前5位的筛选标准,即转化潜能、降低疾病负担、可实现性、经济可行性、公平性。

依据CHNRI方法,项目组结合前期综述收录内容与专家讨论结果进行整理归纳,将研究领域分成5大领域,分别为:(1)医疗保障体系领域;(2)医疗服务体系领域(含公立医院改革);(3)公共卫生服务体系领域;(4)药品供应保障体系领域;(5)其他领域(包含上述领域未提及但研究内容重要的问题)。邀请33名不同卫生政策研究领域的专家、学者根据文献综述归纳整理的结果(表 2)以会议或电子邮件形式依据评价标准体系进行独立评分。共有29位专家给予回复,问卷应答率为87.88%、应答问卷有效率为100%。

为了保证评分结果的客观性,项目组采取利益相关者咨询赋权办法邀请其他利益相关者对评价标准赋权。共发出25份问卷,其中收回问卷20份。问卷应答率为80%,应答问卷有效率为100%。

| 表2 卫生政策研究问题 |

29名卫生研究者对5项标准下的50个研究问题打分,分值为“1”,“0”,“0.5”或“—”。每个研究问题可以计算出5个标准下的5个“调整分值”(intermediate score)。调整分值表示29名技术专家在回答某个研究问题时不同标准下的打分情况,并与该标准阈值进行比较。

“阈值”代表该标准可得最小分值(用0~100整数表示),它表示某个研究问题可以获得资助所需的最低得分值,该得分决定了某个研究问题能否进入最后的评价体系;“权重”代表各标准在专家心中的重要程度,即将100分分配至各评价标准中,所有评价标准权重之和应为100,它表示不同标准在专家心中的相对重要程度。[8]计算20名利益相关者对评价标准所给出的权重及阈值的平均值,并将那些标准得分未达阈值的主要研究问题剔除。[9]本项目所有研究问题均通过此轮筛选(表3)。

| 表3 各评价标准阈值与权重得分结果 |

运用CHNRI方法中的计算公式计算每个问题的总分值(the overall priority score,RPS),它代表5个调整分值赋权之后的均值。再利用每个问题的总分值(RPS)将问题进行排序,得出前10位应优先研究的卫生政策问题(表4)。计算公式如下:

| 表4 排名前10位的问题 |

RPS=[(标准1调整分值*权重1)+(标准2调整分值*权重2)+(标准3调整分值*权重3)+(标准4调整分值*权重4)+(标准5调整分值*权重5)]/(权重1+权重2+权重3+权重4+权重5)

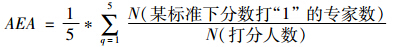

由于专家打分过程透明、独立且专家人数众多,CHNRI方法提出检测专家打分的一致性检验,以此来发现专家最赞同或最具争议的研究问题。由于在打分过程中 允许专家不打分,即“—” 或打分时选择不确定,即“0.5”,故不应选择κ检验[10,11]。CHNRI推荐计算每个研究问题的平均同意分值(average expert agreement,AEA),计算公式如下:

对于每一个研究问题而言,均有一个专家平均同意分值(AEA),提示各位专家对此项研究问题的同意程度,从侧面反映了问题是否具有争议性。本项研究AEA最低得分为排名第10的“基本医疗保障制度适宜筹资水平研究”,其AEA=0.682 8,即表示在29位专家打分时有68.28%的专家十分同意进行该项研究。

表4显示了50个问题中前10位问题的排名及分数。该表显示了不同标准下专家对每个问题的支持程度及总的支持程度(RPS)。项目组所选的5个领域中有4个领域的问题纳入前10位优先研究项目体系,但纳入情况不一:医疗保障体系领域纳入3项问题,公共卫生服务体系领域纳入2项问题,医疗服务体系领域纳入2项问题,而最后由专家组讨论得出的其他领域纳入4项问题。药品供应保障体系领域的问题未排入前10位,原因可能是专家更注重问题的政策可转化性和时效性。其中公共卫生服务体系中的入选问题排名相对靠前,这也提示了重点关注公共卫生相关问题在卫生政策的制定中是十分必要的。

在50个问题中,专家平均同意分值(AEA)相差明显,从26.90%到82.07%不等,提示我们不同问题专家间平均支持度差别很大。AEA分值随问题的名次递减,具有争议性的问题多是颇具创新性的问题,如有关商业医保、临床重点专科、全科医生特岗制及医疗集团的建立与机制改善的问题等。在排名前10位问题中,AEA分值差距不大(68.27%~82.07%),这也说明大部分专家均认同前10位问题应当被列入卫生政策优先研究领域。

由于所选专家背景不同,因而在不同标准下,专家给问题打分不同,得出的排名也不同。表 5显示每一标准下排名前2位的问题,显示了不同标准对各专家打分的影响。在不同领域中,专家所关注的重点研究问题亦有所不同。表6中展示了不同领域中排名前三的重点问题,也体现出不同领域中卫生政策专家的倾向性有所不同。

| 表5 各标准下排名前2位的问题 |

| 表6 各卫生领域下排名前3位的问题 |

本研究运用CHNRI方法最终确定了卫生政策研究领域中需优先解决的前10位问题,但领域纳入情况不一,主要集中在医疗保障体系、公共卫生服务体系、医疗服务体系以及最后由专家组讨论得出的其他领域。具体内容主要包括以下几个方面:卫生经费的筹资及利用、公共卫生服务相关研究、卫生政策相关研究、卫生信息化建设、医疗质量控制等。问题覆盖范围较广,基本与当前卫生政策热点相符。药品供应保障体系领域的问题并未进入前10位,这可能是由于专家更注重问题的政策可转化性和时效性,也可能是因为药品供应保障方面的专家过少导致的。故今后在卫生政策研究者的选取过程中要确定不同专业方向的专家数量,且有一定比例的代表性,专家建议“优先领域问题专家咨询表”中的各领域应邀请至少12位专家对该表进行打分。

本轮CHNRI方法存在以下问题:(1)优先研究领域中设定的重点问题层次不一,今后在问题设定中应当针对投资方或决策方需求设定领域层次,令不同领域的专家更有针对性的评分。(2)利益相关者局限于卫生领域,是否应当引进其他领域的专家,有待商榷。由于本项目课题范围较大,各领域专家数量若符合N≥12为好,可减小样本间差异性。(3)本项目采取自上而下的方式,在医改及“十二五”规划中强调的四大领域中找重点问题,易出现漏查的情况。今后可以采取不预设框架,待现场调研及专家咨询得到重点问题后,再将问题归纳分类的方式。(4)各领域涉及的问题数量不等,可能造成各领域最终进入前10位优先研究问题的概率不等,今后科研设计时应考虑各领域子问题数量的均衡性。

CHNRI方法的突出优势有:(1)明确优先领域研究背景和评价指标;(2)投资者或决策方可参与管理实施的整个过程;(3)总分值由各方利益相关者打分构成,弱化了个人偏向和爱好;(4)参与者范围较传统方法更大。Rudan I认为CHNRI方法可以很好地解决发展中国家在卫生优先领域研究中被动化问题,可促进发展中国家自行开展卫生优先领域的研究,并且认为这种方法较为适合在中低收入国家推广。[12]本次研究运用该方法确定目前我国卫生政策应优先解决的十项重点问题,证实了该方法在国家层面确定优先领域的可行性,为卫生决策者在今后前瞻性地制定卫生计生“十三五”规划或相关卫生计生政策优先领域提供有效方法及循证决策依据。

| [1] | Kapiriri L, Tomlinson M, Gibson J, et al. Setting Priorities in Global Child Health Research Investments: Addressing Values of Stakeholders[J]. Croat Med J, 2007, 48(5): 618-627. |

| [2] | Rudan I, Chopra M, Kapiriri L, et al. Setting priorities in global child health research investments: universal challenges andconceptualframework[J]. Croat Med J, 2008, 49(6): 307-317. |

| [3] | Rudan I, Gibson J, Kapiriri L, et al. Setting priorities in global child healthresearch investments: assessment of principles and practice[J]. Croat Med J, 2007, 48(5): 595-604. |

| [4] | Rudan I, Gibson J L, Ameratunga S, et al. Setting priorities in global child health research investments: guidelines forimplementation of the CHNRI method[J]. Croat Med J, 2008, 49(6): 720-733. |

| [5] | 李雪, 赵琨, 齐雪然, 等. 西部基层妇幼卫生服务提供体系优先研究问题确定——基于CHNRI方法[J]. 中国卫生事业管理, 2014(4): 244-247. |

| [6] | Lydia Kapiriri, Ole F. Norheim, Douglas K. Martin. Fairness and accountability for reasonableness. Do the views of priority setting decision makers differ across health systems and levels of decision making[J]. Social Science & Medicine, 2009(4): 766-773. |

| [7] | Tomlinson M, Chopra M, Sanders D, et al. Setting Priorities in Child Health Research Investments for South Africa[J]. PLoS Medicine, 2007, 4(8): 1293-1298. |

| [8] | Rudan I, Arifeen S, Bhutta Z, et al. Setting Research Priorities to Reduce Global Mortalityfrom Childhood Pneumonia by 2015[J]. PLoS Medicine, 2011, 8(9): 1-10. |

| [9] | Bahl R, Martines J, Ali N, et al. Research Priorities to Reduce Global Mortality From NewbornInfections by 2015[J]. The Pediatric Infectious Disease Journal, 2009, 28(1 sup): 43-48. |

| [10] | Cicchetti D V, Feinstein A R. High agreement but low Kappa: II. Resolving the paradoxes[J]. J ClinEpidemiol, 1990, 43(6): 551-558. |

| [11] | Byrt T. How good is that agreement?[J]. Epidemiology, 1996, 7: 561. |

| [12] | Rudan I. Global health research priorities: mobilizing the developing world[J]. Public Health, 2012, 126(3): 237-240. |

(编辑 刘 博)