目前,全科医学服务已经在全球许多国家推行,欧美等发达国家建立了比较完善的全科医生制度体系,为满足居民的健康需求发挥了很好的作用。我国在20世纪80年代开始引入全科医学,但由于多种原因,全科医学专业未能得到较好发展,全科医生严重不足,全科医生制度建设滞后。分析全科医生制度建立历程的国际经验,全科与专科医生服务领域的分化情况直接影响全科医生制度建立[1],也就是说在全科与专科医学领域分化的情况下,能更好地建立全科与专科的分工协作机制,从而促进全科医生制度建设。

全科与专科医学服务分化的程度是影响全科医生制度建设的关键问题,很有必要对其内在机理进行研究。通过分析影响全科与专科医学服务分工的主要因素,有利于正确认识全科医生制度建立及发展历程,为制定我国的全科医生制度相关政策提供参考。本文利用分工理论,分析我国全科与专科医学服务领域分化的内在机理及主要作用因素,并提出相应政策建议。

分工(division of labor)即劳动分工,是两个或两个以上的个人(组织)将原来由一个人(组织)进行的生产活动中所包含的不同职能(操作)分开进行。亚当·斯密在《国富论》中区分了两种分工:企业内部分工和企业之间的分工。前者又被称为组织分工或技术分工,表现形式是等级制的企业组织;企业之间的分工又被称为社会分工,表现形式是市场。[2]

在医疗服务领域,17—18世纪的西方医学逐渐分为外科与内科,出现了从事一定专业医疗服务的专科医生,医学专业开始了技术分工的演进。[3]19世纪的工业革命和社会民主运动推动了生物医学体系的确立,促进了医学专科发展,也推动专科医生逐渐成为医疗领域的主流。与此同时,没有接受过生物医学专业教育的通科医生被排除在专业医疗体系之外,更无法获得执业医师资格。也就是说,社会与技术发展促成了专科医疗技术及效率提高,也导致了通科医疗的相对落后。20世纪中叶,随着公众对通科医疗需求的增加,西方一些发达国家开始发展全科医疗专业,全科医学专业技术提高,专科医生与全科医生服务领域划分形成。在开始建立全科医生制度时,最早的工业革命国家英国的社会分工比较完善,其通科与专科医生服务领域的划分已经形成[4];新兴的工业国家美国通过发展家庭医学专业促成了其家庭医生与专科医生服务领域划分[5,6]。 全科与专科医生服务领域划分成为医学专业分工的进一步深化,最终形成医院与全科诊所之间的分工与合作,实现了医学的社会分工,并促成了这些国家全科医生制度的最终确立。

新兴古典经济学认为:制度变迁和组织创新对分工深化有着决定性的影响,而能否实现高水平分工则与交易效率有关;分工和专业化水平决定着专业知识的积累速度和人类获得技术性知识的能力,决定报酬递增。分工的深化取决于交易费用与分工收益的相对比较,呈现出一个自发演进的过程。[7,8]利用分工理论,分析在全科医生具备一定服务提供能力的情况下,西方发达国家全科与专科医学服务分工的演化机理。

全科与专科医学服务分工形成主要需要考虑两种交易费用,一种是患者的交易费用,另一种是全科转诊产生的交易费用。

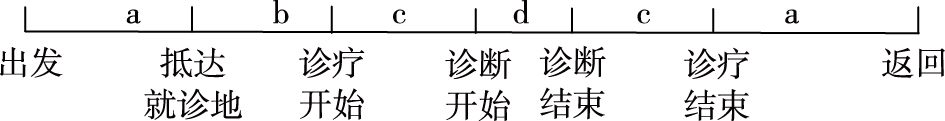

患者接受医生诊疗服务的交易费用主要指患者接受该服务过程中所发生的全部时间和货币成本,包括获取信息、往返交通、排队等候、投诉建议等活动所花费的成本(不包括患者的医药检查费用)(图1)。患者接受医学服务的交易费用(Y)主要包括:患者从家里出发前往最近就诊场所和就诊结束返回的时间及经济成本(a),患者抵达就诊场所后与接受诊疗之间需等候的时间成本(b),患者诊疗开始直到最终诊疗结束所需付出的时间和经济成本(c),医生诊断患者病情需花费的时间成本(d)。c成本包括就诊过程中办理各种手续及接受治疗所花费的时间和间接经济成本,不包括患者的医药检查费用。

| 图1 患者接受医生诊疗服务的交易费用 |

患者接受专科医学服务的交易费用(Y1)主要包括:患者前往最近医院和返回的时间及经济成本(a1)、患者到医院就诊与接受治疗之间需等候的时间成本(b1)、患者诊疗过程所需付出的时间和经济成本(c1)、医生诊断患者病情需花费的时间成本(d1),即Y1= a1+ b1+ c1+ d1。

患者接受全科医学服务的交易费用(Y2)主要包括:患者前往最近全科诊所和返回的时间及经济成本(a2)、患者到诊所就诊与接受治疗之间需等候的时间成本(b2)、患者办理各种手续所需付出的时间和经济成本(c2)、全科医生诊断患者病情需花费的时间成本(d2),即Y2= a2+ b2+ c2+ d2。

在西方发达国家,一般情况下,居民离全科诊所的距离较近,而距医院的距离较远,即a1> a2。在患者诊疗过程所需付出的时间和经济成本方面,医院比诊所的职能及分工更加细化,因此通常c1> c2。假定全科医生与专科医生对普通疾病的诊疗技术水平同质,由于全科医生与居民长期建立合作关系,对患者的基本情况更了解,诊断疾病花费的平均时间成本较低,而专科医生缺乏与患者的长期合作关系,往往通过一系列检查来诊断患者的病情,其诊断基本花费的平均时间成本较高,因此d1> d2。但是,在患者到医院就诊与接受治疗之间需等候的时间成本(b)方面,不同国家或地区的差异较大,比如英国一般病人在医院的手术等候时间长达6个月,而我国居民前往医院就诊的平均等候时间相对较短。因此,在全科医生与专科医生对普通疾病的诊疗水平同质的情况下,如果Y1>Y2,则患者更可能选择全科医生服务,因而时间成本b往往是决定该地区患者选择全科或专科医学服务的关键。

全科医生转诊的交易费用(Z)主要包括两部分,其一是将需要专科医学服务的患者转诊至专科医生处,产生的交易费用为Z1;其二是接收完成专科医学服务的患者,产生的交易费用为Z2。在转诊过程中,全科医生和专科医生均需要付出交易成本,在没有额外收益的情况下,交易成本阻碍了全科与专科医生之间的转诊合作。

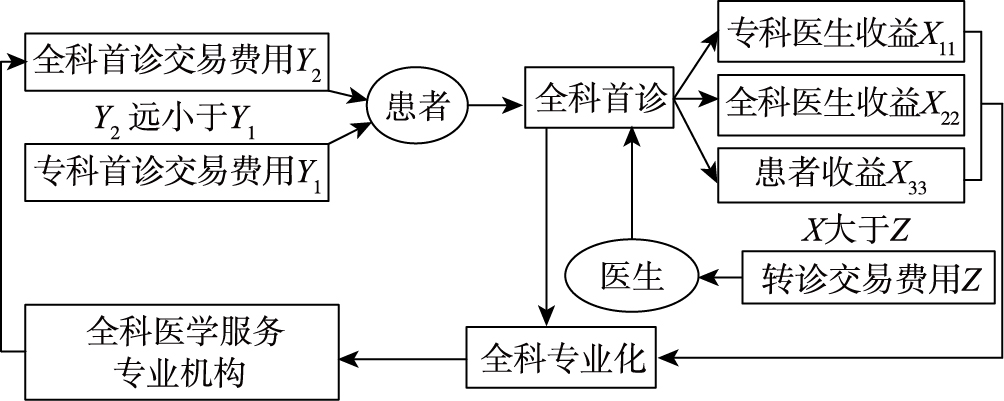

假设在分工以前,专科医生的收益为X1,全科医生的收益为X2,病人的收益为X3。假设医疗保险的支付方式不会影响全科与专科医生的个人收入,其收入仅由提供服务的效率决定。在不考虑交易费用的情况下,如果医院的专科医生将全科医疗服务让渡给了全科医生,专科医生就不用接诊类似普通感冒的患者而主要诊疗需住院的患者,从而节省了专科医生的诊治时间,并且可以服务更多的住院患者使其收入增加。专科医生的总收益变为X11,且X11> X1,专科医生的效率提高。

如果全科医生将专科医疗服务让渡给了专科医生,全科医生则不必投入大量的精力学习专科医疗知识以及承担高风险的医疗服务,而且能为大量患者提供首诊服务获得较高的收入。全科医生的总收益变为X22,且X22> X2,全科医生的效率也得到提高。

对患者而言,假设全科与专科提供的全科医疗服务质量相同,而患者选择全科医生服务的费用较专科医生服务低,在不考虑交易费用的情况下,患者支付的费用及成本减少,总收益增加为X33,且X33>X3。

因此,在不考虑医疗保险支付制度的影响下,从分工收益的角度来看,全科与专科医疗分工可以使全科医生、专科医生及患者的收益都得到增加。

假设通过一定的制度安排使得患者首诊接受全科医疗服务的交易费用远低于其接受专科医疗服务的交易费用,比如增加等候治疗时间成本b,分工会使各方的收益增加,患者将一定会选择全科医生首诊。当全科医生首诊使专科医生、全科医生、患者各自收益均增加且大于转诊产生的交易成本时,全科和专科医生更愿意通过上下转诊来建立合作关系,由此全科医疗与专科医疗初步分工形成,并且分工会进一步推动全科医学的专业化程度提高。全科医学专业化加速了全科医生经验积累和医疗技术进步,使全科医疗效率进一步上升,在权衡全科医学专业化将带来的更多收益和将要增加的交易费用后,医生及患者认为可以支付更多的全科医疗的交易费用,由此形成新的医疗领域分工组织——全科医学服务的专业机构,因而进一步提高了医学领域的分工水平。这样,就形成一个良性循环过程,使全科与专科的分工越来越深入(图2)。

| 图2 全科医疗与专科医疗分工形成机理 |

我国传统的中医多为通科医疗,其理论体系的基本特点是整体观念及辨证施治,中医师很大程度上是我国传统的全科医生。20世纪初,西方现代医学开始传入我国,传统中医受到挑战[2],传统的通科医疗逐渐衰落。与此同时,现代医学迅速发展,医学分科不断细化,专科医疗体系加速形成并不断完善,成为了医学服务的主流,但未能自然形成全科与专科医疗领域的分化。

20世纪80年代,我国开始引入全科医学,试图利用行政的手段建立全科医生制度。但近几十年来,专科医学发展迅速且日益强化,很大程度上主导了医疗卫生服务市场,全科医生人才严重不足且技术水平不高,全科与专科医学专业分工难以形成,全科医生制度建设严重滞后。

我国全科医生主要在基层社区卫生机构执业,专科医生在医院执业,因此患者到全科医生诊所的距离相对更近且办理相关手续的成本更低,即a1> a2且c1> c2。但是,我国全科医生与专科医生在处理普通疾病上的技术水平存在较大差距,专科医生技术远高于全科医生,即便全科医生可能比较熟悉居民的基本情况也无法超过专科医生的技术熟练度,因此d1< d2。同时,我国患者到医院接受专科医生治疗的等候时间略高于基层医疗卫生机构(b1> b2),一般医院就诊挂号时间不会超过1小时,等候治疗时间不会超过4小时。居民到医院就诊的交易费用为Y1=a1+ b1+ c1+ d1,到全科诊所就诊的交易费用为Y2=a2+ b2+ c2+ d2。因此,我国患者接受专科医学服务的交易成本未必远高于患者接受全科医学服务的交易成本,甚至可能两者差异不大,这也是患者不愿意主动选择全科医学服务的主要原因之一。

同时,我国医生转诊服务的交易费用却相对更高。一些地区建立了基层医疗卫生机构向医院转诊的绿色通道,但大部分地区的患者没有经过基层转诊就直接到医院首诊。当患者完成专科治疗后,基本上都不会转诊到基层医疗机构,而是继续留在医院直到康复出院。也就是说,我国转诊服务的交易成本较高,接受完成专科医疗服务的患者的交易费用Z2远高于将患者转诊至专科医生处的交易费用Z1,阻碍了全科医生与专科医生之间的转诊合作。

我国实行医疗服务价格管制政策,单凭医疗服务收入难以弥补医疗服务成本,药品加成收入成为医疗机构收入的重要组成部分。在这种政策下,如果专科与全科医疗分工,专科医生接收普通患者的数量少了,其收入自然就会降低,即X11

另一方面,我国的医疗保险主要保障治疗疾病,即按照医生治疗疾病的治疗费用和药品费用来支付给医疗机构或医生相应的报酬,而全科医生提供的服务内容不仅治疗疾病而且主要承担维持患者健康的工作,包括健康咨询、定期给患者测量血压、预防保健等都不是医保报销的项目。因此,按照治疗疾病支付报酬的方式不能使我国的全科医生收入大幅度提高,即X22

综上,我国患者接受全科医疗的交易费用并未远低于专科医疗服务的交易费用,患者更愿意前往医院首诊,且转诊交易费用较高而收益较低,均导致了全科与专科医学服务不仅无法形成分工而且存在竞争,全科医学专业化难以建立,更无法推动全科医学服务水平及效率提高。全科与专科医学服务收益差距加大使医学生更愿意从事专科而非全科医学服务,导致全科医疗人才匮乏,全科医生与专科医生技术水平的差距进一步加大,从而导致患者接受全科医疗的交易费用继续上升,形成恶性循环。

尽快实现全科与专科医学服务领域分工对我国建立全科医生制度至关重要,根据上述分析提出以下几点建议。

在深化医药卫生体制改革中,要加快推进医疗支付制度改革和分级诊疗制度建立,促进我国全科与专科医学的分工,适宜的制度设计将会促进全科医生制度建立和发展。医保支付制度应改变主要根据疾病治疗支付给医生报酬的支付方式,建立以预防保健和健康管理等服务为重要内容的医生报酬支付方式,从而提高全科医生薪酬,激励全科医生工作积极性。同时,建立医疗服务价格的市场调节机制,将专科医生的收入来源从药品费用转移至医疗服务费用上来,促使从事专科医学服务的医生收入增加且效率提高,从而促进全科与专科医学分工形成。制定全科首诊的优惠措施,鼓励居民在全科诊所就诊,逐渐引导患者建立分级就诊的观念,促进全科医疗效率提高。通过以上综合措施促进全科与专科医学分工的形成,加快建立我国的全科医生制度。

全科医生收入不高,难以吸引医学生从事全科医学服务,影响全科与专科医学分工的形成。要提高全科医生的合理薪酬水平,逐步缩小全科医生与专科医生的收入差距。在收入水平上,全科医生收入应不低于当地二级公立医院专科医生的平均收入。支付方式上,由于全科医学服务内容包括了健康咨询和预防保健的内容,可以在开始阶段实行按人头支付全科医生费用,一段时间后再根据实际情况调整付费方式。同时,政府应加大专项投入,给农村和边远地区工作的全科医生一定的收入补贴,使农村和边远地区工作的全科医生获得至少不低于城市同水平医生的福利或待遇。

全科医学水平提高,可以使患者接受全科医学服务的交易费用下降,有利于促进全科与专科医学服务分工形成。要切实通过加强全科医生培养培训,不断提高全科医生的诊疗水平。设立支持全科医生培养培训的专项经费,加强全科医生师资队伍建设,培养一批全科医学专家,切实提高全科医生诊疗及实际操作能力,不断提高全科医生的能力和水平。

| [1] | 代涛, 黄菊, 马晓静. 全科医生制度发展国际经验研究[R]. 北京, 2014. |

| [2] | Vincent-Lancrin S, Smith A. The division of labour: is there a different between organization and market? [J]. Cambridge Journal of Economics, (27): 209-224. |

| [3] | 张大庆. 医学史 [M]. 第2版. 北京: 北京大学医学出版社, 2013. |

| [4] | Gregory S. General practice in England: an overview[R]. London: The King's Fund, 2009. |

| [5] | Cecilia Gutierrez, Peter Scheid. The History of Family Medicine and Its Impact in US Health Care Delivery[R]. Department of Family and Preventive Medicine, University of California San Diego, 2002. |

| [6] | Stevens R A. The Americanization of family medicine: Contradictions, challenges, and change, 1969-2000[J]. Family medicine, 2001, 33(4): 232-243. |

| [7] | 马中东. 基于分工视角的产业集群形成与演进机理研究[D]. 沈阳: 辽宁大学, 2006. |

| [8] | 汪斌, 董赟. 从古典到新兴古典经济学的专业化分工理论与当代产业集群的演进[J]. 学术月刊, 2005(2): 29-36. |

(编辑 刘 博)