卫生规划是政府对卫生事业发展进行宏观调控的重要手段。我国自20世纪90年代开始实施区域卫生规划政策,但由于规划实施的权威性与约束性不足、科学性和前瞻性不够等问题,对卫生资源配置的效果不够明显。与经济社会发展和人民群众日益增长的医疗卫生服务需求相比,卫生资源总量不足、质量不高、结构布局不合理、体系碎片化、公立医院规模过快扩张等问题依然突出。[1]2015年出台的《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》(简称《规划纲要》)将对我国医疗卫生资源优化配置,改善和提高服务能力和资源利用效率,指导各地科学合理地制订和实施区域卫生规划发挥积极作用。通过分析英国、澳大利亚、法国、德国、日本、丹麦、芬兰、荷兰、美国、印度等部分国家制定实施医疗卫生服务体系规划的做法与特点,为我国制定实施医疗卫生服务体系规划提供借鉴。

对医疗卫生服务体系进行规划,提高资源配置效率、满足多层次医疗服务需求、控制医疗费用的不合理增长,是国际普遍做法。

政府及其相关机构往往是医疗卫生服务体系规划制定和实施的首要负责机构,中央政府、地方政府(省级)、地区政府(地市级)、政府直属机构在规划中的职责和作用不同。一般来说,规划制定中,中央政府负责确定规划的原则和总体要求,地方政府或直属机构负责规划的具体制定和执行。不同层级政府权力与责任的划分,根据医疗卫生资源配置的公平性、可及性、效率等情况进行调整。[2]例如,芬兰、丹麦地方政府在规划制定中权力较大,由于地区间资源配置不公平现象上升为政治问题,就通过逐步增加中央投资等方式,加强中央政府对地方政府控制力。[3,4]按照不同层级政府和部门的权责划分,主要有以下形式。

一是最高卫生行政部门负责出台全国性、战略性卫生规划;地区卫生行政部门依据最高卫生行政部门政策,制定本区域的实施计划和细则,包括服务体系架构设计、资源布局和每单位人口卫生资源数量标准的制定等。如法国由卫生部制定全国性卫生规划,区域卫生局(Agences Régionalesd Hospitalisation, ARHs)负责制定实施计划。[5]英国卫生部负责制定全国性卫生规划,战略卫生局(Strategy Health Authority, SHAs)负责制定地方实施计划,初级卫生保健信托(Primary-care Trust, PCTs)负责制定一定区域内的实施计划。[3]

二是一些地方政府自治程度较高、决策权力较大的国家,地方政府在相关立法框架下,制定地方战略性规划和实施细则,中央政府不出台全国性规划,但负责督导、监督和评价等。如丹麦没有全国性的卫生规划,地方/自治市政府负责制定区域卫生规划,卫生部及其附属机构国家健康委员会,负责监管地方/自治市级医疗机构组织架构和服务提供情况,公布发现的卫生问题等。[4]芬兰以社会事务和卫生部为代表的中央政府,在规划中的主要职责是依据国家立法制定医疗卫生服务体系构建原则和组织架构的总体框架,向地方公布卫生服务数据比较分析结果,提出非约束性建议等。[6]

三是政府不直接参与规划制定,由服务提供者在相关法案要求下自主制定规划,但涉及大型项目、服务范围等必须得到中央政府批准。[2]如荷兰在建立强制性、广覆盖医疗保险计划的基础上,将制定医疗卫生服务体系规划的权力与责任移交至区域医院协会(Regional Hospital Association, RHA),中央政府仅负责审批大型投资项目、医疗服务范围、医疗技术准入和使用等。[6]美国要求医疗服务提供方提交“需求证明”,以控制医院病床、养老院及大型医院设施的数量等[7]。

制定医疗卫生服务体系规划可以利用合作网络治理途径,即通过信息、资源和目标的互动共同规划并执行政策[8],具体表现为政府、多元社会主体和利益相关者广泛参与,如医疗卫生服务提供者、患者、医疗保险机构和行业组织等,能够保证政策制定和实施过程的适宜性,促进利益相关者之间达成共识,填补政府行政权力的空白,保证规划的顺利执行[9,10]。

一是卫生服务提供方为主要参与者,以法国和德国为代表。这两个国家具有浓厚的社团组织传统,法国在规划制定过程中,政府外的其他利益相关者,如公立和私立医院联盟、工会、健康保险基金、公众代表等发挥重要作用[2, 5];德国制定规划通常需经过长期磋商,参与者包括州政府(如州卫生局)和区域医院协会、法定疾病基金协会代表、社会健康保险医生协会代表、私人健康保险协会的代表等。[11]

二是广泛纳入各主要利益相关者参与规划制定,以英国和荷兰为代表。英国区域服务规划(Local Delivery Plans, LDPs)的制定需要初级卫生保健信托与多利益相关者合作,包括地方政府、NHS联合体、NHS 基金联合体、其他NHS组织、私人和志愿组织等[13];荷兰区域医院协会要与各利益相关者谈判,包括医技人员、保险公司、患者以及国家或区域政府的代表等。[2]

三是卫生部以外的其他政府部门为主要参与者,以丹麦和芬兰为代表。丹麦卫生部需要与财政部、“丹麦区域联合会”(Danish Regions)、地方政府协会(Association of Local Authorities)等举行谈判,确定具体规划内容[4];芬兰的医院规划局要与各自治市政府,就规划具体内容举行谈判,并签订协定。[12]

医疗卫生服务单纯依靠市场机制难以实现资源的高效配置,更难以解决基本医疗卫生服务利用公平性、可及性问题。政府和市场作为资源配置的两种重要方式,对不同产品属性的医疗卫生服务发挥不同作用。不同卫生体制国家,积极发挥政府作用,以规划为具体手段,重点对医疗卫生服务提供方(特别是公共筹资医疗卫生服务)的市场行为、规模进行直接管制[12],同时也利用市场竞争机制提升微观运行效率,让市场与政府形成合力,提升医疗卫生资源配置公平,兼顾效率。

英国对NHS进行内部市场化改革(internal market reform),提升微观运行效率的同时,实施规划保证资源配置公平。[14] 就规划范围而言,英国仅将国民健康服务联合体和基金联合体医院(NHS trusts and foundation trusts)等提供公共筹资服务的医院纳入规划范围。[6]法国由于公立与私立医院平等接受社会健康保险给予的补偿,因此二者都被纳入医疗卫生服务体系规划。[5]除医院外,一些国家将日间护理服务(ambulatory care)提供方纳入规划范围,如英国、丹麦、芬兰等。

无论何种卫生体制的国家及地区,在制定医疗卫生服务体系规划时均以不同方式给社会力量留有空间。社会医疗保险体制国家,如德国、法国、日本等[15],将公、私立机构都作为基本医疗卫生服务的提供者,私立医疗卫生机构在初级卫生保健领域发挥重要作用,与公立医疗卫生机构形成竞争与合作并存的局面。国民卫生服务体制国家,如英国、澳大利亚、印度等[16],通过多种“公私合作”模式,鼓励社会资本进入医疗卫生资源短缺的地区和服务领域。

规划的权威性需要综合利用法律、行政、经济等多种政策工具予以保障,主要包括建立健全相关法律法规,以行政手段为基础,辅以必要的配套和激励措施,如严格的准入限制,清晰的公私医疗机构定位,医疗保险的适当引导,建立不同级别医院的分级协作机制,并在财政上保证持续的资金投入等,多角度、全方位保证规划目标的实现。

受管理体制、筹资等因素影响,不同国家主要利用的政策工具种类、方式有所差异。在一些中央权力下移较小、政府承担主要筹资责任的国家,主要通过行政、经济手段对规划实施进行等级制管理。如英国,一方面在卫生部、战略卫生局、初级卫生保健信托三个层次上建立了相应的问责机制,以保证公共责任的落实;另一方面,卫生行政部门通过绩效考核、经济合同等经济手段,激励与约束医疗服务提供方完成规划目标。[11]而一些地方自治权力较大,社会医疗保险作为主要筹资来源的国家,则主要利用法律、经济手段保证规划落实。如德国,一方面,联邦政府利用法律手段,确保在相关法律规定的规划框架与原则下,地方政府制定规划、使用多种政策工具的责任和权力;另一方面,地方政府重点利用经济手段,将财政补偿、社会医疗保险等筹资机制与规划目标实现程度紧密关联,激励纳入规划的医院完成相应目标。[9]此外,还有一些国家,卫生部门呈高度分权的状态,卫生筹资以准商业或商业保险模式为主要来源,政府主要依据法律,督促规划落实。如荷兰,其政府不直接参与规划制定,服务提供者与私人保险机构合作在相关法案要求下制定、实施规划,政府仅依据相关法律,履行行业监督责任,督促规划落实。[13]

此外,在保障了规划实施权威性的基础上,考虑到卫生改革的系统性特征,许多国家将规划作为重要的改革手段之一,将规划与其他改革措施统筹考虑,协同开展,以强化卫生改革效果。而其他改革措施的不断深化和有序推进也更好地促进了规划落实和规划目标的实现。例如,德国在医疗保险支付方式改革中引入诊断相关分组(diagnosis-related groups,DRGs),通过医疗保险支付的经济激励,提高了医院落实规划的积极性。[15]芬兰在初级卫生保健领域引入私立医疗服务提供者,通过加强市场竞争提高医疗卫生服务体系运行效率,从而促进规划的有效落实。[10]荷兰转变政府职能,扩大卫生服务提供者和保险公司的市场自主权,通过私立健康保险部门与卫生服务提供者间新的经济契约关系,促进规划有效落实。[4]

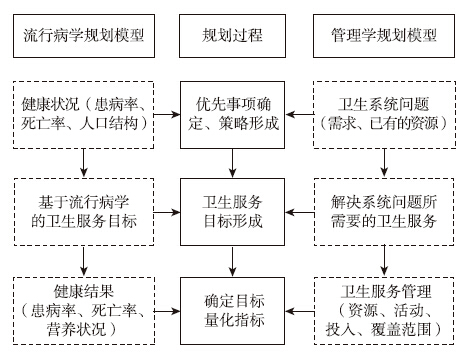

利用流行病学与管理学模型,将医疗卫生资源配置的公平、效率、可及性的原则,转化为切实可行的具体目标,基本步骤如下(图1)。根据人群健康状况和卫生系统问题,识别规划重点问题和优先领域;针对优先领域,从流行病学角度分析人群卫生服务需求,结合管理学模型,提出卫生服务目标;从健康结果、卫生管理的角度,围绕卫生服务目标制定相应的评价指标,涵盖投入(资源配置标准)、过程、产出、结果、影响等环节。[16]

| 图1 卫生服务规划具体目标及量化指标形成的技术过程 |

不同国家因面临的问题不同,规划要实现的目标也不尽相同。如国民卫生服务体制国家通常将提高公立医疗卫生机构中财政拨款使用效率作为首要目标;社会医疗保险体制国家则更关注卫生资源配置公平性和控制卫生费用过快上涨;商业医疗保险体制国家的重点则是清除阻碍市场机制发挥作用的因素,如减少医患双方信息不对称等。[17]一些国家围绕这些具体目标设定鼓励性和限制性两类量化指标。鼓励性指标主要包括最低服务量、服务质量标准、健康效果等,以满足居民基本医疗服务需求为目标。如英国卫生服务质量评价指标分为基本产出、核心标准(即必须达到的目标)和发展标准(期望达到的目标)。[18]限制性指标主要为以控制卫生费用不合理上涨为目标的投入指标,如德国、日本在特定区域内限定某专业医生数量、床位数等。[14, 19]

随着信息技术的进步,许多国家不断改进传统规划工具,引进先进规划方法,提升资源配置标准制定的精细化和准确性。除了应用成熟方法,如卫生服务需要法、卫生服务需求法、服务目标法、人口比值法、供需平衡法、数学模型法[20]等以外,又引入了运筹学[21]和成本函数[22]等先进规划工具。此外,一些国家还开始利用空间数据处理技术,如地理信息系统(Geographic Information System, GIS),将医疗卫生服务可及性转化为具体可操作的医疗卫生机构空间布局的依据,将一定空间范围内医疗卫生服务设施区位作为资源配置合理性的重要评价因子,[23]如法国卫生部将“国家医疗地图”(Carte Sanitaire)作为进行卫生区域划分的一种定量规划工具[24]。

我国医疗卫生事业发展存在严重的区域不平衡,单纯依靠中央政府制定规划难以充分照顾到不同区域的发展实际。我国中央政府负责制定医疗卫生服务体系规划纲要,省级政府制定资源配置的具体标准,并由地级市制定具体的规划并实施,明确中央和地方政府的职责,同时通过建立协商和沟通机制,加强中央与地方政府工作的协调性,提高规划的可行性。

借鉴国际经验,我国在医疗卫生服务体系规划制定中也应确立卫生、发展改革、财政、规划、人力资源社会保障、机构编制和中医药等部门共同参与的机制,协调一致地推进医疗卫生服务体系规划制定和实施。同时通过设立正式渠道(如协商、谈判机制等),引导非政府部门的主要利益相关者参与规划制定。

我国医疗卫生服务体系规划的制定和执行中,应注重综合使用多种政策工具,采取立法、行政规制、经济激励等综合性措施,保障规划的权威性和执行力度。根据职责分工,建立问责制,落实各项规划要求。加强对规划执行的监督与考核评价,建立监督评价机制,成立评价工作小组或委托第三方对规划的实施进度和效果进行评价,及时发现实施中存在的问题,并研究解决对策。在全面深化医药卫生体制改革的背景下,注重医疗卫生服务体系规划与其他改革措施相协调,推动“医保、医疗、医药”三医联动改革,为有效落实规划创造有利条件。

借鉴国际上制定医疗卫生服务体系规划的通用技术流程,运用基于流行病学和管理学等多学科的规划模型,在传统规划方法的基础上引入成本函数、运筹学等理念和工具,针对突出的健康问题,建立合理、可操作的评价指标体系,提高规划的科学性和精细化水平。同时,应用前沿空间科学技术,优化资源配置的空间布局,提高规划的效率、适宜性和系统性。

无论何种卫生体制的国家及地区,在制定医疗卫生服务体系规划时均以不同方式给社会力量留有空间。我国制定医疗卫生服务体系规划,特别是省级规划中,应注重引导社会力量投向资源稀缺及满足多元需求的服务领域,鼓励公、私立医疗机构错位发展,加强分工协作,提高医疗卫生服务体系的整体效率。

| [1] | 张宗光.进一步实施和推进区域卫生规划的主要问题与建议[J]. 中国卫生经济, 2010(5):49-51. |

| [2] | Ettelt S, Notle E, Thomsn S, et al. Policy Brief Capacity planning in health care: A review of the international experience[EB/OL].[2015-03-25]. http://www.docin.com/p-365600151. html? qq-pf-t o=pcqq.c2c |

| [3] | 郑春荣. NHS的管理和运作模式[J]. 中国医院院长, 2014(4): 77-79. |

| [4] | Kaplis N A, Lind OP, Poulsen S. Oral health care delivery in Denmark: a system of private enterprise and public accountability[J]. Community Dentistry & Oral Epidemiology, 1982, 10(5):253-259. |

| [5] | Health care in France[EB/OL].[2015-03-25]. http:/ /www.frenchproperty links.com/essential /health-care-france. html |

| [6] | 石光, 邹珺, 田晓晓, 等. 德国等九个发达国家区域卫生规划的经验与启示[J]. 卫生经济研究, 2009(9): 22-25. |

| [7] | Adler-Milstein J, Bates D W, Jha A K. U.S. regional health information organizations: progress and challenges[J]. Health Affairs, 2009, 28(2):483-492. |

| [8] | 欧文·E·休斯. 公共管理导论[M]. 北京: 中国人民大学, 2007 |

| [9] | 林光汶, 郭岩, Legge D, 等. 中国卫生政策[M]. 北京: 北京大学医学出版社, 2010. |

| [10] | 陈振明. 公共管理导论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2012. |

| [11] | Wendt C, Rothgang H, Helmert U. The self-regulatory German health care system between growing competition and state hierarchy[R]. Transtate Working Papers, 2005. |

| [12] | Healthcare in Finland[EB/OL].[2015-03-25]. http://en.wikipedia.org/wiki/Healthcare_in_Finland |

| [13] | Elwyn G, Coulter A, Laitner S, et al. Implementing shared decision making in the NHS[J]. BMJ, 2010, 341(41): 731-732. |

| [14] | Kizer K W, Dudley R A. Extreme makeover: Transformation of the veterans health care system[J]. Annual Review of Public Health, 2009, 30(1): 313-339. |

| [15] | Van den Berg N, Kleinke S, Heymaan R E, et al. Transfer of the AGnES concept to the regular German health-care system: legal evaluation, reimbursement, qualification[J]. Das Gesundheitswesen, 2010, 5(5): 285-292. |

| [16] | Lorenz N, Kilima P M, Tanner M, et al. Health Systems The right objectives in health care planning[C]//World health forum. 1995, 16: 281. |

| [17] | 陈瑶, 代涛. 公立医院补偿机制改革的国际经验与启示[J]. 中国医院, 2011(7): 16-19. |

| [18] | Thomson-Smith L D. Health Care System in the UK[M]. 2010. |

| [19] | Imai Y. Health-Care Reform in Japan[R]. Oecd Papers, 2009. |

| [20] | 陈天歌, 董四平, 郭淑岩, 等. 卫生资源规划技术与方法研究述评[J]. 中国卫生经济, 2014, 33(3): 60-63. |

| [21] | 王远飞. GIS 与 Voronoi 多边形在医疗服务设施地理可达性分析中的应用[J]. 测绘与空间地理信息, 2006, 29(3): 77-80. |

| [22] | Rosero-Bixby L. Spatial access to health care in Costa Ricaand its equity: A GIS - based study[ J ] . Social Science & Medicine, 2004, 58(7): 1271-1284. |

| [23] | Joseph A E, Phillips D R. Accessibility and utilization:geographical perspectives on health care delivery[M]. London: Sage, 1984. |

| [24] | Frossard M. Hospital strategy and regional planning in France[J]. International Journal of Health Planning & Management, 1990, 5(1): 59-63. |

(编辑 刘 博)