基本医疗保险(以下简称“医保”)是我国社会保障体系的重要组成部分。我国现行的医保体系中,新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险覆盖了全国11亿人口,采用的是“政府补贴为主、个人缴费为辅”的筹资政策。2003年以来,新型农村合作医疗中财政补贴占筹资的比重高达70%~80%。2007年开始试点的城镇居民基本医疗保险的财政补贴占比也高达68.23%。近年来,为实现不同医保制度的整合,财政补贴水平不断提高,新农合人均补助标准从试点伊始的20元提高到2015年的380元。根据现行规定,财政补贴由中央和地方各级政府进行分摊。但是,对各主体筹资份额的规定并不详细,通常只粗略规定中央和地方对中西部省份的财政补贴标准和个人筹资下限。中央补贴的地区间分配不公平,长期存在“从富效应”[1];地区间各级政府责任划分标准各不相同,并且存在补贴政策主观随意变换的问题[2];而各级地方政府间普遍采用自上而下的摊派方式划分医保财政补贴责任,容易导致基层政府“苦乐不均”,财力较弱、农业人口比重高的地方政府责任过重等问题[3]。

医保财政补贴的政府间责任分摊,既包括中央与地方政府之间的责任分摊,也包括各级地方政府间的责任分摊。鉴于财政筹资在两大医保体系中的主体地位,能否建立一个责任明确、制度化和长效化的政府间责任分摊机制,不仅关系到筹资来源的稳定性,也直接影响到医保体系的可持续发展。

国际上,各国政府积极介入医保筹资并承担相应责任。[4,5]事实上,在所有公立和一些私立医疗保险体系中,都有政府为医疗保险提供补贴[6],并被证明在推进全民医保进程中效果显著[7,8]。国内也有很多学者对医保财政补贴问题开展了研究,提出应根据下级政府的客观经济社会指标设计制度化的补贴公式来确定补贴金额和明确补贴责任[3];有学者对新型农村合作医疗政府间公共筹资标准分摊机制进行了研究,提出以均等化为宗旨构建“复式”的政府间公共资金分配机制[9];也有研究基于农民纯收入增长的有限性,提出省级政府应针对下级政府的财政能力和医疗费用开支等实际情况,制定差别化的补贴比例[10]。现有研究大多限于对某个省份或局部地区的剖析,鲜有文献就具体的责任分摊方案或方法进行研究,也未能从全国层面提出财政补贴的差异化分配策略。本文在对现状与问题进行剖析的基础上,运用熵值法等定量测算方法,对中央与地方政府之间、省级及以下政府间的医保补贴责任分摊问题进行探讨,并提出初步的分摊思路与方案。

公平是医保财政补贴政府间责任分摊的首要问题。从公平理念出发,中央对各地区的财政补贴应重点向贫困地区和弱势群体倾斜。2003年新农合试点之初,中央财政仅对中西部提供财政补贴,随着其在全国推开,2008年开始将补贴扩大至东部,2011年进一步明确了中西部地区的人均补贴标准。尽管当前中央财政补贴体现出对东中西部的区别对待,但整体依然较为粗略,未能较好地体现公平原则,而且中央财政补贴存在“从富效应”,产生“富人越富越有保障,穷人越穷越无保障”的现象。[1]

我国有31个省(直辖市、自治区),各个地区之间社会经济状况差异很大,对财政补贴的依赖程度不同,需要中央政府在财政补贴分配上进一步区别对待。为此,本文引入“财政补贴依存度(人均补贴和人均纯收入之比)”指标并选取代表性地区对财政补贴依赖程度进行分析。表 1分别列出了东中西部三个代表性地区的财政补贴依存度,可以看出,东中西部的财政补贴依存度依次增大,西部地区对财政的依赖程度最大,中部次之,东部最小。而在农村居民人均纯收入方面,东部大于中部,中部又大于西部。越贫困的地区由于个人收入低、医保筹资渠道少,因此对财政补贴的依赖越大,即财政补贴依存度大,但是对于人均财政补贴却是按东部、西部、中部的顺序依次递减,说明财政补贴与居民医保需求不一致,财政补贴存在地区间失衡,公平性问题突出。可能是因为专项资金转移支付分配制度不规范,富裕地区在上下级政府的财政博弈中具备更强的竞争力。另一方面,专项资金转移支付要求下级政府以一定的配套资金投入,在很大程度上有利于富裕地区。

| 表 1 2013年东中西部代表省份对财政补贴的依存度 |

目前,各级政府财政补贴额度的确定是“自上而下”的,即中央政府给地方政府划定一个补贴额度后,各级地方政府自行确定分担比例。我国现有的地方政府间责任分摊主要分为“一刀切”型和“差异化”型。“一刀切”型即对统一省内各市县的医保补贴标准,如2015年安徽省的省、市、县级政府承担的新农合补贴标准分别为93元、82元和41元,但没有对不同市县做更细致的划分。“差异化”即对省内各地区实行差别化对待,如浙江省财政对全省不同地区按照两类六档分类分档办法给予补助,2015年的人均补助标准分别是255元、231元、204元、154元、103元和54元。

总体上看,目前绝大多数地方政府仍未从横向均等化的视角实现各级政府对医保的财政补贴责任。无论是“一刀切”型,还是“差异化”型,地方各级政府的责任分摊一般是省级政府首先根据自己的财政能力支付一个额度,剩下的划分给市,市政府再根据自身的财政能力支付一部分,最后县级政府只能被动接受所“派遣”的余下份额。此外,从我国各级政府承担的医保补贴责任来看,省级政府在补贴中应占主体地位,县级政府承担的比例大于或者等于市级政府,但实际情况却相反,如2012年广东江门县级政府承担的新农合补贴为22元而市级政府仅承担3元。上级政府财政能力相对较强,可以自行选择承担的补贴额,这种“自上而下”的责任摊派,把补贴负担层层向下传递,导致下级政府责任过重,特别是困难地区的财政能力更弱,又要承担医保制度运转的主要成本,不利于医保制度的贯彻落实和可持续发展。

从理论上看,对特定地区医保政府补贴水平的确定需要基于上一年的经济发展水平、财政收支水平、人均筹资水平、基金平衡状况等因素进行定量测算和合理调整,但目前没有明确的制度进行规范,导致政府调整存在较强的短期性和随意性。由表 2可以看出,2003年以来,政府对中西部地区的财政补贴标准不断提高,从2003的20元调整到2015年的380元。与此同时,财政补贴责任如何在各级政府间进行分摊,一直缺乏制度化和长效化的分摊机制,直接影响到筹资来源的稳定性。表 2显示,2003—2010年中央与地方责任分摊基本保持在1∶1,2011年以来,中央对中西部地区的补贴开始有所区别,加大了对西部地区的补贴力度,但对于中央承担责任标准仍未过多说明。

| 表 2 2003—2015年财政补贴和人均筹资情况(元) |

公共产品理论认为,公共产品是为整体意义上的社会成员而提供的,具有非排他性和非竞争性特点。从现实意义上讲,可以把完全具备非排他性和非竞争性特征的产品称为纯公共产品,而不完全具备这两种特征者称之为准公共产品。从公共产品的层次性上来讲,可以按照受益范围的不同而大致划分为全国性公共产品和地方性公共产品。[11]基本医疗保险具有基本公共服务的基本特征,属于“公共产品”,但其非竞争性表现得并不充分,因此将其界定为“准公共产品”更为准确。[12]当前,在“全民医保”背景下,统筹城乡基本医疗保险制度旨在建立起全国相对统一的制度框架,以达到“使人人能够享受基本医疗保障”的目标。这一事实表明,基本医疗保险应是全国性公共产品而非地区性公共产品。这就要求中央及地方各级政府对基本医疗保险均应承担相应责任。

财政分权是建立在政府职能或事权基础上,各级政府有相对独立的财政收入与支出范围,处理中央与地方政府及各政府间关系等的一种财政体制。财政分权的核心是地方政府有一定的自主权。以蒂伯特、奥茨和马斯格雷夫为代表的财政分权理论,与公共产品理论相结合,通过分析公共产品的层次性,认为同中央政府相比,地方政府更了解辖区内居民对公共服务的选择偏好及效用,其承担资源配置职能和提供地方性公共产品比中央政府更有效率。居民和生产要素能自由流动,中央政府承担维护宏观经济稳定和收入再分配的责任。财政分权理论表明,涉及收入再分配的基本公共服务或者具有自然垄断属性的准公共产品应由中央政府承担责任或由中央政府出具管制标准;而针对收入再分配职能,涉及基本服务均等化的社会福利领域,如基础教育和公共卫生等,在适度集权的基础上进行分权是必要的。[13]在基本医疗保险领域,中央与地方政府之间的责任分摊,既要保持中央的宏观指导作用,也需要强调地方责任和发挥地方主观能动性。

转移支付是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定的形式和途径转移财政资金的活动,是用以补偿公共物品提供的一种无偿支出。政府间转移支付是中央实现财政均等,贯彻特定政策意图的重要财政手段。[14]在一定程度上,转移支付制度被用于调剂地区间财政的余缺。与发达地区相比,落后地区的财政资金使用的边际效用是递增的。因此,通过资金转移,既可以扶持落后地区又能使发达地区的财政资金发挥更大的效用。然而,各地方财政的收支情况一般以该地区的利益为出发点,地区间很难实现这样的资金转移。在这种情况下,就需要中央政府运用倾斜性政策,采取转移支付手段进行地区间协调以实现资金转移,增加财政资金使用的边际效用。[11]因此,在基本医疗保险财政补贴问题上,也需要中央政府综合考虑各个地区财政能力和医保需求的不同进而采取有差别的财政支持。

医疗保障的筹资公平理论强调根据支付能力来筹资,即支付能力高的人应当比支付能力低的人承担更多的筹资责任。[15]政府间医疗保险财政补贴责任的划分也应当遵循类似的原则,即从横向来看,同一级别的各个地方政府承担的补贴责任应当与其支付能力和地方实际情况相适应。一般而言,越富裕的省市,农业人口的比重越小,其基层政府财政实力越强,为医保提供配套资金的压力越小;而越贫穷的地方,农业人口比重越高,财政收支能力越脆弱,财政配套资金的压力越大。因此,实行“一刀切”的财政补贴分摊方案会使财力较弱的县市承担更重的财政负担,即使是目前“差异化”的分摊方案,由于区别不够细致,县市财政“苦乐不均”的现象依然存在,活动能力弱的基层政府依然不能获得相对合理的补贴。政府对医疗保险的财政补贴是为了实现中央的特定政策目标,实行专款专用,属于专项转移支付。[16,17]各级政府在辖区内进行财政补贴责任分配时,应更多考虑地区实际情况,对贫困地区、困难群众有所照顾,以有效发挥医保财政补贴的横向均等化作用,促使财力不同的地方政府为民众提供大体相同的医保服务。

政府间责任分摊的另一维度是从中央到地方各级政府之间的纵向分摊。基于财政分权理论,本文认为,这种纵向分摊应当遵循适度性原则,即在划分政府责任时,除了考虑各级政府的承受能力外,还要进一步考虑财权与事权的对称性,在此基础上合理确立上下级政府间应当承担的财政补贴责任。根据我国的实际情况,上级政府征税的基础更为广阔,财力也更为雄厚,比基层政府有更好的条件在公共服务方面提供财政支持。现实中中央和省级政府的收入较多,但大量的公共服务却由基层政府(包括市、县、乡级政府)来承担主要责任,医保补贴也不例外,这样的责任分摊显然是不合理的。可以说,各级政府需要承担的医保补贴额度是由多种因素决定的,如当地的经济发展水平、人口规模以及当地政府财政收入情况等,需要综合各级政府的具体情况加以研究测算。

医保制度是长期性的制度安排,其财政补贴责任大小的确定还需要考虑可持续性问题。换言之,既定分摊方案的合理与否,各级政府所承担的财政责任大小,需要综合考虑各地的医疗费用增长、人口结构变化和收入增长潜力等因素,从更长远的角度进行评估和衡量。目前,医保财政补贴水平仍采用经验性的方法确定,具有一定的随意性,未能从长远角度建立起规范化、制度化的财政补贴标准和动态调整机制,不利于制度的可持续发展。在人口老龄化的趋势下,医疗费用增长迅速,养老等民生诉求也在不断增长,这些都将对财政造成持续的压力和挑战。随着我国经济进入“新常态”,经济和财政收入增速都将放缓,从可持续发展的角度建立制度化、长效化的政府责任分摊机制显得尤为重要。

从理论上看,财政补贴的影响因素是多方面的,各地人均可支配收入、人口规模、财政收入、医疗费用增长、人口结构转变等都会影响财政补贴水平。由于我国各地经济社会发展不平衡,医疗保险目前还无法实现全国范围统筹。为使各地医保筹资水平和服务水平保持相对公平,政府责任划分时必须考虑各地的经济社会发展差距。从“以收定支”的角度思考,财政补贴水平主要受政府支付能力和个人支付能力影响。政府支付能力主要由人均财政收入水平体现,个人支付能力取决于个人收入水平和个人支出水平。基于公平性原则,人均财政收入高的地区,当地应承担更多的财政补贴责任,落后地区则相反。个人支付能力较强的地区,经济较为发达,相应的财政补贴可以较少;而个人支付能力较弱的反之。因此,本文运用人均可支配收入与人均消费支出之差作为个人支付能力的衡量指标,考虑人均财政收入以及个人支付能力两个因素,引入熵值法对我国31个省份进行分类。

熵(Entropy)最初由德国物理学家克劳修斯提出,用来表示热力学的概念。1984 年,申农(Shannon)将熵拓展到信息论中,用熵来表示对不确定性的一种度量。信息量越大,不确定性就越小,熵也就越小;信息量越小,不确定性越大,熵也就越大。[18]根据熵的特性,可以通过计算熵值来判断一个事件的随机性及无序程度,也可以利用熵值来判断某个指标的离散程度,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。本文利用熵值法确定人均财政收入和个人支付能力对政府财政补贴的影响权重,并计算得出各省财政独立程度得分,得分越高的政府财政独立程度越大,即所需的中央财政补贴越少。

设x′ij为第i个省份的第j个指标的数值。(i=1,2…,n; j=1,m)。

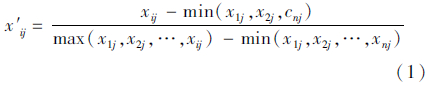

首先,为了避免各项指标量纲或者正负取向差异性对结果造成的影响,需要对数据进行标准化处理。即:

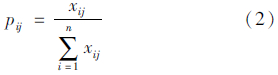

为了方便起见,仍记数据x′ij=xij,那么第j项指标下第i个省份占该项指标的比重为:

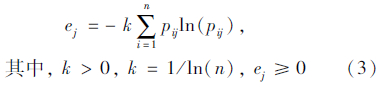

则第j项指标的熵值可以表述为:

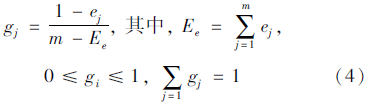

在此基础上可以计算第j项指标的差异系数,对第j项指标,指标值的差异越大,对方案评价的影响就越大,熵值就越小。定义差异系数:

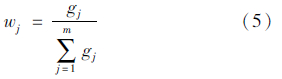

那么,第j项指标的权重可以表示为:

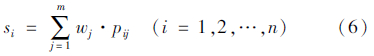

根据(2)式和(5)式,可以测算出各省的财政独立程度得分:

过去10多年来,中央和地方政府间基本遵循1:1的分摊比例,具有明显的“一刀切”特征。更加公平的财政补贴制度需要进一步考虑不同省份之间的差异。为此,本文主要考虑人均财政收入和个人支付能力指标,利用熵值法测算出各省的财政独立程度得分,然后将各省的这一指标除以全国平均水平,得出各地区的“医保财政独立指数”,将其作为确定中央补贴力度大小的主要依据。测算数据来源于2014年《中国统计年鉴》。结果显示,各省“医保财政独立指数”的范围在0.022 3~2.012 5之间。根据医保财政独立指数的大小及分布情况,分为五个区间:0~0.16,0.16~0.3,0.3~0.5,0.5~1,>1,据此将我国31个省份划分为五类:自力更生型、中央适当扶持型、中央一般扶持型、中央大力扶持型和中央重点扶持型,并在现行规定的基础上,尝试性地提出更加差异化的中央与地方责任分摊比例(表 3)。

| 表 3 中央与地方责任分摊的差异化方案 |

如表 3所示,自力更生型省份有能力自我承担医保财政补贴责任,中央政府基本不予补贴。中央适当扶持型省份有较大的医保财政补贴能力,中央政府给予补贴可相对较少,中央与地方政府责任分摊比例为4:5。至于中央政府一般扶持、大力扶持、重点扶持等省份,本文参考近年来中央与地方政府的分摊比例,分别提出建议性的分摊比例1:1、3:2和5:3。

需要说明的是,由于数据与资料的缺乏,中央与地方政府责任分摊比例仅仅是基于公平原则和差异化原则的初步建议,更大程度上是一种原则性划分。鉴于实际情况的复杂性,以及地区之间在社会经济等方面存在的差异,科学合理的责任划分需要考虑更多的变量和进行更加复杂的测算。因此,上述方案的意义对决策者而言可以是一种思路上的启发。

在完成中央与地方政府之间的医保补贴责任分摊之后,对于地方政府所承担的部分,由省级及以下各级地方政府再进行分摊。考虑到省内差异,为进一步贯彻政府间责任分摊的公平、适度、差异化以及可持续发展等原则,政府责任分摊应从横向均等化的视角入手,根据各地区的实际情况确定不同地区的责任分摊比例。

根据上述中央与地方政府间责任分摊的思路,地区人均财政收入越高,政府应承担的财政责任相应较大;个人支付能力越强,则政府财政补贴可相应较小。为提高分摊方案的可操作性,本节依然沿用熵值法的分类思想,但采用了更简便和直观的分类法,即综合考虑人均财政收入与个人支付能力的影响,尝试引入“财政补贴指数”指标(即人均财政收入与个人支付能力之比)以反映地区政府所应承担的医保财政补贴责任。记财政补贴指数为R,个人支付能力为AP,人均财政收入为AGR,则:

其中,i表示不同地级市。地区间的医保财政补贴除了受个人支付能力和人均财政收入的影响外,还与当地的医疗卫生需求、人口变化等因素有关。因此定义α为调整系数,一方面综合反映了影响医保财政补贴的其他因素,另一方面考虑了不同统计口径下地区间的比较。

由定义可知,财政补贴指数越大,政府应承担的责任越大。根据2014年广东统计年鉴的数据可计算得出广东省及各市的财政补贴指数,并以此为依据确定地方各级政府责任分摊的比例。以广东省为例,计算可得省财政补贴指数α为1.111 5。本文假设各地区α值相同,然后将省的财政补贴指数除以各市财政补贴指数,得出省、市间政府应承担的责任分摊比例(表 4)。

| 表 4 广东省省市政府责任分摊的比例 |

如表 4所示,不同财政能力、经济能力的市级政府,省级给予的财政补贴是不同的,适当体现了差异化原则。对财政能力、经济实力较强的地区,省级给予的财政支持相应较少,适当体现了适度性原则。同理,可根据此方法确定市、县各自应承担的财政补贴责任。

由于数据资料的限制,本文未对α值做进一步讨论。实践中,各地方政府可充分利用其掌握的数据信息,根据上述思路测算出更加具体可行的政府间责任分摊方案。

基本医疗保险筹资需要长期稳定的体制性保障,政府间责任分摊更需要制度化、公式化。过去10年来,我国基本采用行政指令性政策安排,采取“一刀切”式的政府间责任划分,忽略了地区差异,极大地影响了筹资来源的稳定性,也忽视了社会公平。本文探讨了政府间责任分摊存在的问题,对各级政府间责任的分摊原则、分摊方案等关键问题进行了分析,认为医保财政补贴的政府间责任分摊应当遵循公平性、适度性和可持续发展原则。对于中央和地方政府间的责任分摊,本文引入熵值法和医保财政独立指数,综合考虑可支配收入、人均消费支出、人均财政收入等因素,将各省份划分为自力更生型、中央适当扶持型、中央一般扶持型、中央大力扶持型、中央重点扶持型五种类型,再以此确定中央和地方责任分摊比例。随后,以广东省为例,引入“财政补贴指数”的概念,对于省级及以下各级政府间的责任分摊问题进行了探讨性研究,通过制定分摊方案,初步建立差异化补贴机制,使得财政补贴更倾向于欠发达和落后地区,适当体现公平原则。

鉴于研究主题的复杂性和敏感性以及数据可得性的影响,本文对医保财政补贴责任的政府间分摊的研究只是初步探讨,无论是对中央与地方政府责任分摊、还是各级地方政府间的责任分摊,本文所提出的分摊方案还比较粗略,更科学合理的责任分摊比例还需做进一步研究或测算。但是,本文对医保财政补贴的政府间责任分摊原则的思考、基于熵值法对中央财政补贴的五级分档思路、基于“财政补贴指数”的地方政府间差异化责任分摊方案,对于进一步明确政府责任、逐步形成更加公平和制度化的政府间责任分摊机制,无疑具有重要的启示意义。

| [1] | 孙世强, 任佳宝. 完善新型农村合作医疗中央财政补贴政策的建议[J]. 经济纵横, 2010(5): 62-65. |

| [2] | 毕红霞, 薛兴利. 新型农村合作医疗财政补助问题研究——政策评价、补助需求与政策优化[J]. 农业经济问题, 2011(1): 66-72. |

| [3] | 顾昕, 方黎明. 公共财政体系与农村新型合作医疗筹资水平研究——促进公共服务横向均等化的制度思考[J]. 财经研究, 2006, 32(11): 37-46. |

| [4] | Fuchs V R. From Bismarck to Woodcock The “Irrational” Pursuit of National Health Insurance[J]. Journal of Law and Economics, 1976, 19: 347-359. |

| [5] | Esping-Anderson G. The Three Worlds of Welfare Capitalism[M].UK Cambridge: Polity Press, 1990. |

| [6] | Jaspersen J G, Richter A. The Influence of Premium Subsidies on Moral Hazard in Insurance Contracts[J]. European Economic Review, 2015 (77): 139-153. |

| [7] | Savedoff W D, de Ferranti D, Smith A L, et al. Political and economic aspects of the transition to universal health coverage[J]. The Lancet, 2012, 380(9845): 924-932. |

| [8] | Damrongplasit K, Melnick G. Funding, Coverage, and Access Under Thailand's Universal Health Insurance Program: An Update After Ten Years[J]. Applied health economics and health policy, 2015, 13(2): 157-166. |

| [9] | 毛翠英. 新型农村合作医疗政府间公共筹资标准分摊机制研究[J]. 财政研究, 2011, 37(12): 26-28. |

| [10] | 李彦蓉. 新型农村合作医疗中政府财政供给职能研究[J]. 社会保障研究, 2012(1): 23-29. |

| [11] | 孙开. 公共产品学说与分级财政理论[J]. 山东财政学院学报, 1999(4): 41-44. |

| [12] | 吴海波. 社会医疗保险管办分离:理论依据、制度框架与路径选择[J]. 保险研究, 2014(1): 108-113. |

| [13] | 周海沙, 阮云洲. 财政分权与公共卫生政府间责任分担的现实选择[J]. 卫生经济研究, 2009(3): 5-7. |

| [14] | 张恒龙, 陈宪. 政府间转移支付对地方财政努力与财政均等的影响[J]. 经济科学, 2007(1): 15-23. |

| [15] | Wagstaff A, van Doorslaer E. Equity in the finance of health care: Some international comparisons[J]. Journal of Health Economics, 1992, 11(4): 361-387. |

| [16] | 伏润民, 王卫昆, 常斌, 等. 我国规范的省对县(市)均衡性转移支付制度研究[J]. 经济学季刊, 2011, 11(1): 39-61. |

| [17] | 毛翠英. 新型农村合作医疗财政专项资金绩效评价研究[J]. 中南财经政法大学学报, 2011(6): 107-140. |

| [18] | 郭玉清, 袁静, 李永宁. 中国各省区财政偿债能力的比较与演进:2005-2012[J]. 财贸研究, 2015(1): 80-90. |

(编辑 赵晓娟)