2. 凯斯西储大学家庭医学和社区卫生系 美国俄亥俄州克利夫兰 44106

2. Department of Family Medicine and Community Health, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio 44106, USA

分级诊疗制度是合理配置卫生资源的核心制度之一,是我国深化医改需要解决的重要课题,是实现人人享有基本医疗服务目标的制度保障。从2003年原卫生部提出构建分级诊疗制度的设想,到2015年《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》(国办发〔2015〕70号)出台的专门文件,均体现出分级诊疗制度的重要性、实施的艰巨性以及推进的紧迫性。

长期以来,我国分级诊疗工作推进缓慢,主要原因为基层医疗卫生服务能力不足、各级医疗机构之间功能定位不清、医保对病人激励约束力度刚性不足等。[1, 2]相关研究提出了很多有意义的建议,实践者也沿此方向付出很大努力。[3]但总体而言,到目前为止,分级诊疗制度尚未取得突破性进展。

建立分级诊疗制度,要回答三个基础性问题:一是要明确“分什么”,即:卫生服务提供体系所需要承担的整体功能有哪些?目前各级各类医疗机构的功能总合是否满足了居民所有的健康需求?如果服务体系功能规划中遗漏了某些重要功能,那么在此基础上实行的分级诊疗则不可能满足居民需求,也不可能实现各级医疗机构功能互补与协作。二是明确“由谁分”,即:这些整体功能在哪些不同服务提供者之间进行分工,他们分工的依据是什么?三是“分”与“合”的模式。有分工就有合作,围绕完成上述这些功能,构建什么样的服务提供者的关系模式。

明确定义和内涵,是建立和完善制度的逻辑起点。本文将从全科医疗特征功能视角,着重探讨分级诊疗运行中的宏观制度框架。首先,回顾和剖析国际上关于分级诊疗的相关概念及内涵,追究分级诊疗的本质;辨析国内分级诊疗的定义,探讨可能存在的问题及原因;最后,对分级诊疗的定义进行修正完善,尝试回答分级诊疗中的三个基础性问题,归纳提出分级诊疗制度的微观、中观、宏观三个层面的政策群。

国际上没有一个与我国“分级诊疗”定义和内涵完全吻合的单一名词,分级诊疗制度主要由三个概念组成,即:三级医疗卫生服务(hierarchical care)、首诊或第一线照护(first-contact,first point of services)和转诊系统(referral system)。

早在1920年,英国就出现了三级医疗的概念[4],到1957年,WHO提出三级医疗服务模式,并建议各国实施[5]。三级医疗卫生服务分别为:(1)基础保健,主要围绕常见病和多发病展开的治疗性服务和预防保健服务。(2)二级医疗,主要承担一部分常见多发病的确诊和治疗以及一般性疑难复杂疾病的诊断和治疗。 (3)三级医疗则重点承担少见疾病和罕见疾病的诊断和治疗。

首诊或第一线照护是指居民有健康需求(包括疾病和非疾病的照护)时,将全科医生作为自己接触医疗卫生服务体系的首诊站或初始进入点,由全科医生提供第一线照护。

全科医生是最适宜为人们提供第一线照护的全科医学专科医生。人们初期的健康需要主要来自于健康疑问、自限性疾病以及未分化疾病等,涵盖了从健康到疾病动态转变过程中可能出现的一系列问题,具有广泛的疾病不确定性特点,此时没有必要进入专科医疗服务体系;但全科医生通过与病人之间的连续性关系,对病人进行密切医学观察,伴随着疾病进程,疾病不确定性逐渐减少,全科医生即可尽早介入常见病和多发病的诊断和治疗;当病人疾病较复杂、病情较重或者病种少见需要专科服务时,全科医生则利用自己的专业知识甄别、判断,及时地将病人转介给最匹配的专科医生。总体而言,全科医生综合运用医学、社会医学、行为科学、预防医学、医学哲学等学科知识,负责居民健康时期、疾病早期乃至经专科诊疗后无法治愈的各种病患的长期照顾,所提供的基础保健能够解决居民最常见、最广泛、最综合的健康需求。

广义的转诊是指更换服务提供者的过程,国外卫生政策和专业学会广泛关注的“转诊”主要指发生在全科医生和专科医生或医院之间。这类转诊对卫生资源配置影响最为深刻、对医生之间的服务行为影响最大,对病人利用服务影响最为重要。[6]全科医生不能解决病人的医疗需求时,则藉由转诊系统将病人转介到二级医疗(专科医疗或医院服务)或三级医疗(亚专科医疗或医院服务)。

转诊系统绝非仅指全科医生单纯地将病人“上转”或接受“下转”的孤立动作,是指全科医生在整个转诊过程中与病人、专科医生和医院之间的互动、责任传递与协调活动。包括全科医生与患者讨论转诊的必要性;与患者商量和选择所要转介的专科医生和医院;开出转诊信并帮助预约专科医生或联系安排住院和手术;专科医生或医院完成病人的诊治后,将专科检查结果和进一步的治疗措施书面通知全科医生,全科医生将所有这些信息存在病人档案中,并根据和参考专科医生的建议对转回社区的患者进行后续治疗和照护。[7]

单纯的三级医疗服务是一个静态概念,不足以反映具有动态属性的分级诊疗概念;首诊和转诊系统这两个动态概念则把三级医疗服务划分出功能上并行且互补的两类医学专业的服务,即全科医疗和专科医疗。

全科医生、专科医生和病人是分级诊疗制度中三个直接的利益相关者,全科医生始终与病人和专科医生保持密切联系,为病人提供首诊/第一线照护,在病人有需要时,即通过转诊系统将病人转介给恰当的专科医生或医院,并为病人协调组织各类服务,传递、收集和保存病人的临床信息等,体现了全科医疗所独有的首诊、可及性、综合性、协调性以及连续性服务的特征功能。由此,全科医疗即居于三个核心概念的中心,使三个概念连接形成相互联系、互为支撑的分级诊疗制度,实现了三级医疗服务的分工与协作。

分级诊疗的本质是全科医疗与专科医疗之间的合作协调。[8]发生在全科医疗与专科医疗之间转诊的驱动力,来自于专科的资源独占性。全科医生和专科医生根据各自的角色定位和责任功能,在教育经历、知识类型方面有着各自的专业特点和专长,在医疗实践的工作地点、执业方式、设备资源、服务对象、资金补偿形式来源上也截然不同,构成了全科医生与专科医生各自独占性资源。独占性资源意味着,一个专业不能通过发挥自己的强项来弥补自己的短项。例如我国目前三级医院的专科医生不能通过发挥自己医疗技术水平高这个强项,来弥补病人所需要的连续性和可及性服务这个短项,而必须让渡给在社区工作的全科医生。[9]

分级诊疗治理是专业治理,医生转诊与接诊的行为规则由各自专业规定。是否转诊、何时转诊、是否应该接诊是医疗决策,取决于全科医生和专科医生的个体判断,但背后却是医生们所依从和归属的专业学会。医生们所做的转诊决策归根到底是由医学界内部专业学会的专业判断以及由此建立的专业临床指南所决定。[10]

分级诊疗的本质是全科医疗与专科医疗之间的分工合作,首诊和转诊的医疗决策由各自专业规则决定,所以构建全科医疗和专科医疗交界面清晰的医疗服务体系结构,就成为成功实施分级诊疗的基础。

国际上实行分级诊疗成功的国家,都建立了全科医疗和专科医疗之间边界清晰的医疗服务体系结构:即以全科医疗为核心的基础保健系统、以专科服务为主的二级医疗服务体系和以亚专科服务为主的三级医疗服务体系。[11]尽管分成三级医疗服务,但本质上是全科医疗和专科医疗两种不同专科之间泾渭分明的服务体系结构设置。如果说二级医疗和三级医疗之间的差异可能是专科细化的程度不同,那么基础保健体系与二级、三级医疗之间的差异则来自于完全不同的专科类型。各个国家医疗服务提供体系根据本国改革方向和重点,经历了各种变革,但无论什么变化,医疗服务体系结构均保持了以全科医生/家庭医生为核心的基础保健和专科服务之间交界清晰明确的服务体系结构。[12]

《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》和《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》从疾病预防、健康教育、常见病和多发病诊治、疑难危重疾病诊治、康复等方面,明确了各级各类机构的功能定位。以疾病种类和疾病诊治的单一维度作为三级医疗分工依据,导致人们对疾病认识和人们健康需求的理解出现偏差。一是人为地将病人动态变化、相互联系的医疗需求作为“线性”需求,进行分级分段,分别交给三类医疗服务提供者管理,极有可能造成“马路警察,各管一段”的医疗服务模式,导致病人动态完整、有机联系的医疗服务碎片化。二是片面地理解人们只有在疾病发生时才有医疗服务需求,否认了医学上广泛存在的疾病不确定性。我国三级诊疗定义先验性地假设了病人就诊于医疗服务体系,就是出于疾病问题和疾病需求。秉持这样的观点,会导致医疗服务体系所有的机构都将以疾病为中心,开展医疗活动。[13]然而,从健康到疾病的动态变化过程中,最普遍的健康需求产生于非疾病性医疗需求,例如微小的身体不适以及自限性疾病等,只需要及时找到恰当的医生,予以医学解释并施以适当照护,并不需要按照疾病诊治的思路解决这些问题。三是错误地认为满足了病人的医疗需求就满足了病人的所有需求。绩效良好的医疗服务体系必须提供安全、有效、经济、便捷、公平、以病人为中心的医疗卫生服务。而实现这一目标,医疗服务体系既要提供医疗专业内容的服务,满足人们对医疗卫生服务的直接需求(表现在专业上的治疗效果等方面),同时还要保证服务内容可及、连续、综合、协调的功能,以满足人们间接性医疗服务需求(表现在服务的时间、空间和医患人际关系等方面)。[14]

以疾病为中心、围绕疾病诊治进行三级医疗机构功能定位,势必导致服务体系功能规划存在缺陷。《全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015—2020年)》着重从直接性医疗卫生服务功能方面,明确各级各类医疗卫生机构的功能定位,少有提及非直接性医疗服务功能。例如,在关于基层医疗卫生机构功能表述上,《规划》明确其主要承担基本医疗服务和基本公共卫生服务,但是却忽略了基层医疗卫生机构应该承担的首诊/第一线照护、可及性、综合性、协调性和连续性等全科医疗特征功能。

单边思维指导下的分级诊疗实践演变成单边行动。从医疗服务价格到医保制定的付费政策和报销政策,再到基层医疗卫生机构医护人员的薪酬水平的设定,均直接导致大众认为基层医疗服务是廉价的、初级的、低层次。寄希望于提升基层医疗卫生机构技术水平,促使“服务下沉”,实现分级诊疗目标。然而,全科医疗是基层医疗卫生机构的服务根本,忽视全科医疗特征功能,基层医疗卫生机构的医疗价值无法优化和强化,良好的成本效益无从产生;[15]基层医疗卫生机构如果没有特征功能的支撑,则无法和专科医疗形成分化,基层全科医生和专科医生就无法形成分工和互补[16],分级诊疗就失去了存在基础[17]。事实上,间接性医疗服务功能决定了病人在整个医疗服务体系中的流程和体验,由于我国新医改以工作任务方式推进,对间接性医疗服务功能的生产模式没有系统性变革,这是造成患者“无感医改”的重要原因。[18]

医疗机构的功能定位取决于机构中执业医生,全科医生所在机构是基础保健机构,专科医生或者亚专科医生所在机构即为二级医疗机构或三级医疗机构。但如果三级医院有全科医生执业时(我国医院评审标准要求大医院设立全科医学专科),该三级医院的功能定位就是一个混合体,既提供亚专科医疗服务,又提供全科医疗服务;同理,如果基层医疗卫生机构既有全科医生又有专科医生执业,那么基层医疗卫生机构的功能定位就不止于基础保健,出现了与二级医疗功能重复交叉,这种情况常见于我国社区卫生服务机构。因此,医疗机构功能定位是否清晰,取决于机构中执业医生的服务范围和服务边界是否清晰。全科医生的一项基本功能是提供“疾病甄别、初步诊断、初步治疗、转诊”等“一般性服务”,但目前我国大量的三级医院和二级医院的专家和专科医生都普遍提供这些“一般性服务”,造成大医院与基层医疗卫生机构的服务范围交叉重复。[19]且专科医生没有接受过全科医疗的专业培训,所提供的一般性服务也是不到位的全科医疗服务。

我国目前医疗卫生服务体系全科医疗功能不全、专科医疗功能不专,各机构间服务功能交叉重复的根本原因是没有形成全科医疗和专科医疗之间功能清晰、界限分明的医疗卫生服务体系结构。

国内的转诊具有明显的组织行为特征。从表观上看,分级诊疗是病人在三个层次的医疗机构之间的纵向流动,但流动的规则却是以全科医生与专科医生在诊疗实践中的横向专业分工为依据。就转诊主体和转诊指向而言,国外转诊主要指发生在全科医生和专科医生之间的转诊,是医生个人之间的转诊;国内转诊主要是指发生在医院之间、医院内部各专科之间或者基层医疗卫生机构与医院之间的转诊。[20]

国内对分级诊疗的管理普遍采取了组织治理方式。长期以来我国学术专业组织的作用薄弱,医生一直以“单位人”身份执业[21],因此,对分级诊疗的治理思路,就顺理成章地把属于全科医生和专科医生个体的转诊医疗决策转变为不同机构之间的行政决策,用组织治理的方式推进分级诊疗。正如我国各地大多从组织行为的角度,思考和探索分级诊疗实践。例如,严格控制大医院规模扩张;建立紧密型医联体以促进分级诊疗的思路,其实质就是把基层医疗卫生机构与医院两个不同的组织关系内化为一个组织以提高行政决策效率的假设;要求各级各类医疗机构明确转诊病种,建立规范、科学、可操作的临床转诊指标,配套机构的评价监督机制等[22],其实质是用转诊的行政决策替代专业医学决策。

然而,不同专业之间的分工明确程度远远大于不同组织机构的分工明确程度。医疗组织由众多不同专业人员组成,医疗实践则是这些不同专业人员业务活动的集合,组织之间的分工更多地由市场决定,体现在每家医院对特定疾病诊断治疗所采用的技术和手段的集群,医院之间在疾病诊断治疗的集群之间有差异也有重合,因此,医院之间的功能定位远不如不同专业之间的分工那么明确。不同专科之间的分工是由医学界内部各自独立的专业学会界定的。因此,讨论转诊时,如果将转诊主体定位在组织层面,这会将医生个体的专业分工与组织的市场分工混合起来,使制定分工明确的转诊标准困难重重,难以实施。

在全科医疗特征功能视角下,分级诊疗的定义应突出强调基础保健的多维功能,通过基础保健将三级医疗卫生服务、全科医生首诊和转诊体系三个概念连接在一起,形成一个互为支撑有机联系的完整的分级诊疗体系。明确社区首诊的责任内涵和双向转诊全面内涵。

在全科医疗特征功能视角下,完善的分级诊疗定义为:基础保健与专科服务和医院服务体系之间的分工与协作,居民将社区全科医生作为首诊;在需要时,全科医生经由转诊体系,将病人转介到专科服务或医院服务体系,在全科医生的组织和协调下,病人在医疗服务体系中有序流动并享有连贯一体的医疗卫生服务。

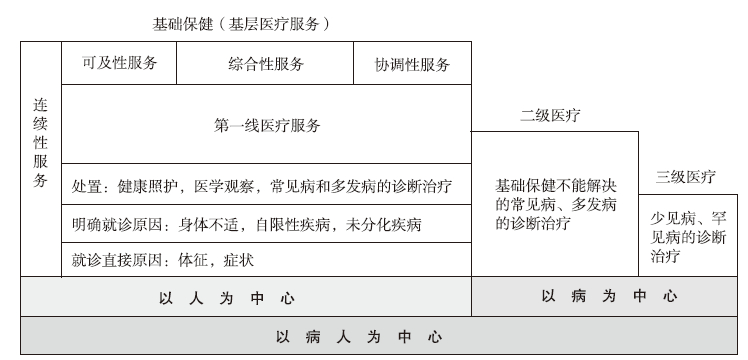

人类的健康需求是一个连续无间断的医疗卫生服务谱,在服务内容上具有完整性和系统性。基于此,人们对医疗卫生服务在空间、时间和服务关系上具有多重需求,医疗卫生服务体系应以人为本,提供与人们健康需求和疾病发生发展规律相契合的7类服务功能:(1)包括治疗性医疗、照护性医疗、预防保健和康复等专业性服务功能;(2)人们“可望且可及”、有效享有上述服务内容的服务方式;(3)以满足大多数人对医疗服务现场所需的综合性服务功能;(4)人们在诊疗活动中对专科、住院、社会服务等方面所需的组织协调性服务功能;(5)对人们健康所需的长期的、不间断的连续性服务功能;(6)以家庭为单位和社区为基础的个体化全人照护的服务功能;(7)前瞻性的以预防为导向的服务功能(图 1)。

| 图 1 医疗卫生服务体系的完整功能以及三级医疗卫生服务之间的分工示意图 |

其中,第1类所表达的是直接性服务功能 ,相当于服务体系中的“硬实力”,要求医疗质量安全、医疗技术水平和服务内容系统完整;第2~7类表达的是非直接 (间接性)医疗服务功能,包括服务空间、服务时间和医患人际关系等,相当于医服务体系中的“软实力”,体现的是公平、便捷、可负担、以人为中心。绩效良好的服务体系需要将硬实力和软实力有机结合起来,保证居民享有安全、有效、便捷、经济、连续、整合的医疗卫生服务。

医疗卫生服务提供体系的七大类服务功能,由不同类型的子系统分工合作完成,是基于医疗服务供给社会化分工建立起来的适应医疗服务层次化、专业供给的资源配置与利用形态[23],也是全科医学专业与其他临床专科长期实践演进的结果[11, 24]。

在医疗卫生服务体系的整体功能上,基于全科医疗特征功能的分级诊疗制度,形成了以直接性医疗服务功能为主体、以多维度特征功能的非直接性医疗服务功能为支撑的“包裹型”分工,病人在这样的分级诊疗体系中,充分享有无缝隙的整合服务,避免以单一的医疗服务维度为分工依据的“节段型”分级诊疗服务模式[25],为病人提供了一个功能健全的“健康照护家庭”,改变了以单一的医疗服务维度为分工依据的“节段型”的分级诊疗服务模式(即“金字塔型”层级制模式)。病人在这样的分级诊疗体系中,充分享有无缝隙的整合服务,在高度复杂和医疗服务体系中“有家可归”,有安定感(图 1)。

全科医疗特征功能视角下的分级诊疗制度,其实质就是形成一种围绕病人健康需要而展开的分工、合作与协调的“网核型”服务模式,其中,基础保健体系居于服务网络的中心,起着核心与枢纽作用,连接各级各类医疗卫生服务机构和基层医疗卫生机构,逐步实现我国医疗卫生服务体系结构关系从金字塔型的层级制向以基础保健体系为核心的网核型平行制的转化(图 2)。[26]

| 图 2 三级医疗的结构关系从“金字塔型”向“网核型”转变的示意图 |

医疗卫生服务体系的构建,应围绕全科医疗特征功能分级诊疗的本质特征,积极探索分级诊疗制度,搭建不同医疗服务提供者之间分工与合作的关系模式。首先,积极推进基层医疗卫生机构以全科医疗为核心、充分体现核心特征功能的基础保健体系的发展建设,逐渐与医院的专科服务形成功能分化和互补;积极推进以全科医疗为特征的社区诊所和私人诊所的开办,扩大基础保健体系资源总量;[27, 28]其次,在设立了全科医学科、拥有全科医生执业的大医院中,积极探索大医院内部全科医生与专科医生之间的转诊模式,丰富我国分级诊疗的实践模式。

(1)微观层面的分级诊疗制度是对分级诊疗所涉及各类医疗机构具体的组织措施、流程、质量控制等方面一整套具体性规范性管理制度,是最表观、最直接、最具体的管理措施,主要是技术层面的内容,例如,制定详细科学合理的各类临床转诊标准和指标[29],建立医院转诊服务部门等[30]。制定分级诊疗运行中所涉及各类机构具体的组织措施、流程、质量控制等方面一整套的具体性规范性管理制度[31],包括设立医院转诊服务部门,并规定其合理有序的转诊流程;制定详细科学合理的各类临床转诊标准和指标[29]、管理程序、信息共享等技术标准,提高分级诊疗规范性;制定合理有序的转诊流程、制定转诊质量评审标准和办法、程序等。

(2)中观层面的分级诊疗制度着重于制度结构,解决分级转诊制度中所涉及的各利益相关方之间的权利、责任与利益分配问题。这个层面要建立激励和约束机制,处理各相关方利益问题,关注制度结构,统筹考虑各项政策之间的互补性和融合性,避免政策间冲突,保障分级诊疗的制度质量和实施效率。[32]通过系统规划与改革,构筑病人、全科医生和专科医生、基层医疗卫生机构与医院的共同利益基础。[33]例如构建包括十大要素在内的“社区双诊责任制”政策框架,明确每一个要素所涵盖的机构组织,界定政府、市场、社会和个人在筹资、服务采购、服务提供和服务利用等关键环节中各自的责任义务、利益分享以及他们之间的互动关系模式,最终形成一套中观层面的利益相关方责任分担、互为支撑的有机联系的分级诊疗制度。[34] (3)宏观层面的分级诊疗制度着重于服务体系功能规划,保障服务体系满足居民包括医疗服务和非直接医疗服务在内的所有健康需求。中观和微观层面的分级诊疗政策运行于其中的大框架,构成了宏观层面的分级诊疗制度。宏观层面的制度解决医疗卫生服务体系功能规划,要确保服务体系满足居民包括医疗服务和间接性医疗服务在内的所有健康需求;构建以全科医疗和专科医疗为分工依据的服务体系结构;形成以基础保健为核心的“网核型”的不同层次的医疗机构之间的关系模式。

综上所述,我国分级诊疗制度应围绕分级诊疗的本质特征,从全科医疗特征功能视角,修正完善分级诊疗定义;系统规划医疗卫生服务体系,使之具备与居民健康需求和疾病发生发展规律相契合的七类服务功能;探索并建立不同医疗服务提供者之间分工与合作的网核型服务模式;构建包括微观、中观、宏观三个层次的分级诊疗制度群。分级诊疗的本质是全科医疗与专科医疗之间的分工与合作,因此,测量和评价基层全科医疗特征功能的现状,分析其影响因素、比较不同全科医疗实践模式并寻求最佳实践、比较全科医生和专科医生的特征功能,了解他们的分化和互补等,构成了今后分级诊疗定量研究的重要部分。

| [1] | 周瑞, 肖月, 赵琨, 等. 分级诊疗工作进展及问题浅析[J]. 中华医院管理杂志, 2015, 31(9): 648-650. |

| [2] | 王虎峰, 刘芳, 廖晓诚. 适应分级诊疗新格局创新医保支付方式[J]. 中国医疗保险, 2015(6): 12-15. |

| [3] | 马伟杭, 王桢, 孙建伟, 等. 浙江省分级诊疗工作整体构想及主要举措[J]. 中国医疗管理科学, 2015, 5(1): 20-22. |

| [4] | Lord Dawson of Penn. Interim Report on the Future Provision of Medical and Allied Services[R]. London: Her Majesty's Stationery Offices, 1920. |

| [5] | Linden M, Gothe H, Ormel J. Pathways to care and psychological problems of general practice patients in a gate keeper and an open access healthcare system: a comparison of Germany and the Netherlands[J]. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2003(38): 690-697. |

| [6] | Sweeney B. The referral system[J]. BMJ, 1994, 309: 1180-1181. |

| [7] | 朱有为, 柏涌海, 刘宇, 等. 国外双向转诊制度的启示[J]. 中国卫生资源, 2014, 17(5): 244-246. |

| [8] | 杨辉, Christ Anderson, Shane Tomas. 转诊类型学和驱动力辨析[J]. 中国全科医学, 2006, 9(11): 1833-1836. |

| [9] | 杨辉, Shane Tomas, Colette Browning. 患者旅程与转诊行为:澳大利亚的模式对中国的启发[J]. 中国全科医学, 2009, 12(1): 3-10. |

| [10] | 杨辉, 许岩丽. 社区医生的转诊服务--我们还不知道什么[J]. 中国全科医学, 2009, 10(12): 184-186. |

| [11] | OECD, Eurostat, WHO. A System of Health Accounts 2011edition[R]. Paris: OECD, 2011. |

| [12] | 余红星, 冯友梅, 付旻, 等. 医疗机构分工协作的国际经验及启示[J]. 中国卫生政策研究, 2014, 7(6): 10-15. |

| [13] | 樊代明. 整合医学纵论[J]. 重庆医学, 2014, 43(29): 3841-3849. |

| [14] | Kringos D S, Boerma W G, Hutchinson A, et al. The breadth of primary care: A systematic literature review of its core dimensions[J]. BMC health services research, 2010, 10(1): 65. |

| [15] | Starfield B. Is primary care essential?[J]. Lancet, 1994, 344: 1129. |

| [16] | Zou Y, Zhang X, Hao Y, et al. General practitioners versus other physicians in the quality of primary care: a cross-sectional study in Guangdong Province, China[J]. BMC Fam Pract, 2015, 16(1): 134. |

| [17] | 黄菊, 代涛. 分工视角下的全科与专科医学服务分化研究[J]. 中国卫生政策研究, 2015, 8(2): 8-12. |

| [18] | Winnie Yip, William Hsiao. Harnessing the privatisation of China's fragmented health-care delivery[J]. The Lancet, 2014, 30: 805-818. |

| [19] | 卢杨, 张鹭鹭, 欧崇阳, 等. 医院与社区"双向转诊"机制研究[J]. 中国全科医学, 2007, 10(11): 939-941. |

| [20] | 林晓嵩, 金丽华. 社区卫生服务双向转诊规章制度研究[J]. 中国全科医学, 2006, 9(15): 1225-1227. |

| [21] | David Blumenthal, William Hsiao. Lessons from the east-China's Rapidly Evolving Health Care System[J]. The New England Journal of Medicine, 2015, 373: 1281-1285. |

| [22] | 杜学礼, 鲍勇. 基于"健康守门人"构建双向转诊机制的对策研究[J]. 中国全科医学, 2010, 13(11): 3503-3506. |

| [23] | 付强. 促进分级诊疗模式建立的策略选择[J]. 中国卫生经济, 2015, 34(2): 28-31. |

| [24] | 杨辉, Shane Tomas, Colette Browning. 从澳大利亚等西方国家全科医学发展史引发的思考[J]. 中国全科医学, 2007, 10(11): 863-867. |

| [25] | Kvamme O J, Olesen F, Samuelsson M. Improving the interface between primary and secondary care: a statement from the European Working Party on Quality in Family Practice (EQuiP)[J]. Quality in Health Care, 2001, 10: 33-39. |

| [26] | WHO. primary health care now more than[R]. 2008. |

| [27] | 朱恒鹏, 昝馨, 林绮晴. 医保如何助力建立分级诊疗体系[J]. 中国医疗保险, 2015(6): 9-11. |

| [28] | 马晓静, 代涛, 杨顺心, 等. 全科医生执业及服务方式的国际经验与启示[J]. 中国卫生政策研究, 2015, 8(2): 13-18. |

| [29] | 鲍勇. 探索双向转诊制度模式破解社区卫生服务发展瓶颈[J]. 中国全科医学, 2006, 9(15): 1223-1225. |

| [30] | Juan Du, Xiaoqin Lua, Yadong Wang, et al. Mutual referral: a survey of GPs in Beijing[J]. Family Practice, 2012, 29: 441-447. |

| [31] | 朱小颖, 夏海晖, 匡莉. 社区全科医生转诊模式描述性框架的构建[J]. 卫生经济研究, 2014(5): 30-34. |

| [32] | 李银才. 制度结构视角下的分级诊疗形成机制改革[J]. 现代经济探讨, 2015(7): 53-57. |

| [33] | 刘朝杰. 双向转诊机制的实现[J]. 中国全科医学, 2006, 9(15): 1221-1223. |

| [34] | 匡莉. 基于全科医疗的"社区首诊和双向转诊责任制"政策框架及要素[J]. 中国卫生政策研究, 2015, 8(2): 19-26. |

(编辑 薛 云)