2. 凯斯西储大学家庭医学和社区卫生系 美国俄亥俄州克利夫兰 44106

2. Department of Family Medicine and Community Health, Case Western Reserve University, Cleveland Ohio 44106, USA

许多研究表明,基础保健是各国医疗保健系统的基本组成部分,能改善健康结果,减少卫生的不公平性。[1]在我国,社区卫生服务机构是基础保健的主要提供方,以全科医疗为核心的基础保健在社区卫生服务中承担首诊服务、可及性服务、综合性服务、协调性服务、连续性服务、以家庭为中心、以社区为导向和文化胜任力的特征功能。[2]

随着我国社区全科医疗的发展,不同地区出现了不同的发展形式,目前广东省全科医疗实践主要有四种:(1)广州社区模式,社区卫生服务中心作为独立法人机构,由政府办政府管,属于政府组建的财政全额拨款公益一类事业单位,履行其公共卫生和基本医疗等服务功能[3];(2)东莞社区模式,社区卫生服务中心全部为政府办政府管的公益一类事业单位,并对购买了东莞市社会基本医疗保险的居民实行严格的社区首诊制和逐级转诊制度,必须要经过社区医生才能够转诊到上一级医院[4];(3)深圳社区模式,社康中心全部为社会举办,并在具体运行中实行院办院管模式,医院负责对所属社康中心的人、财、物进行管理,社康中心是医院的附属机构[5];(4)深圳港大医院模式,按照香港全科医学模式设立了全科医学诊室,聘请香港大学资深的全科医生/家庭医生负责管理全科门诊,并把全科医学的核心理念贯穿于日常工作中,提供全科医疗服务。[6]这四种模式都是在当地的历史发展和政策的贯彻实施中演变而成的,在当地全科医疗发展中都发挥出一定的作用,但全科医疗特征功能实现的效果尚未可知。

本研究通过比较四种模式的全科医疗特征功能现状,分析其优缺点,相互提供借鉴,不断推进全科医疗特征功能的发展,以便为广大居民提供有效、便捷、经济、综合、连续的基础保健服务,满足人民群众日益增长的基本医疗卫生服务需求。[7]

调查机构和对象、评估工具、调查实施及质量控制与本专题中《全科医疗特征功能的评价、影响因素分析及政策涵义》一文相同,在此不再赘述。

使用Epidata 3.0录入数据,使用SPSS17.0进行统计分析,使用χ2检验比较四种形式在人口社会学特征、健康特征和服务利用方面的差异;使用方差分析比较四种模式下全科医疗特征功能的得分差异。

本研究共调查1 712名病人,剔除67份不完整问卷,有效问卷1 645份,有效率为96.1%。人口社会学特征方面,四种模式的病人在婚姻状况方面的差异没有统计学意义,广州社区的老年人较多(44.6%),东莞社区(76.7%)和深圳社区(80.2%)的流动人口较多,深圳港大医院高学历的病人较多(71.7%)。健康状况方面,广州社区(60.9%)和深圳社区(76.9%)慢性病患者比东莞社区(29.1%)多,东莞社区(59.6%)和深圳社区(60.9%)病人自评健康状况较差的比例高于广州社区(47.9%)。服务利用方面,四种模式的病人只有少部分有签约医生,广州社区的签约病人最多,但也仅有13.8%,广州社区一年内在社区医院看病次数为6~30次的较多(53.4%),东莞社区(67.4%)、深圳社区(72%)和深圳港大医院(90.6%)的看病次数多在5次以下 (表 1) 。

| 表 1 四种模式的人口社会学特征以及卫生服务利用情况 (n,%) |

由于性别、年龄、婚姻状况、教育程度、就业状况、收入、健康状况、慢病状况、签约医生和看病次数等因素对特征功能的得分有影响,运用方差分析在调整了这些因素后,比较四种模式在各维度各条目得分的差异情况。结果显示,在特征功能总得分上,深圳港大医院高于广州社区(55.3 vs. 45.9,P < 0.05)、东莞社区(55.3 vs. 49.2,P < 0.05)和深圳社区(55.3 vs. 51.7,P < 0.05)的得分(表 2)。

| 表 2 四种模式的全科医疗特征功能得分的比较 |

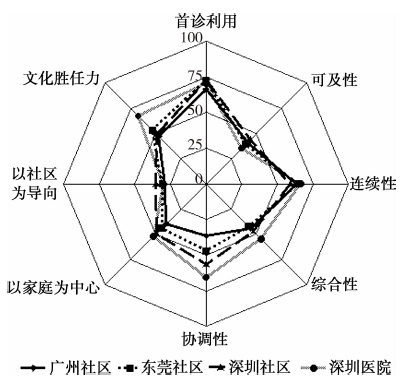

四种模式在各个维度上的表现呈现差异。广州市社区卫生服务中心所提供的全科医疗服务,在连续性(63.7)和可及性(41.3)方面得分高于其他模式,但在首诊(66.35)、协调性(36.3)、以家庭为中心(39.5)和文化胜任力(46.9)方面的得分与其他模式相比则相对较低。

东莞社区卫生服务中心所提供的全科医疗服务中,在首诊(72.8)这一维度上得分较高,但在其他维度上,特别是在可及性(39.3)、综合性(41.9)和以家庭为中心(44.0)维度上得分相对较低。

深圳社区卫生服务中心所提供的全科医疗服务中,在首诊(72.8)、可及性(44.0)、协调性(56.2)、综合性(47.0)和以社区为导向(35.3)维度中得分相对较高,但在连续性(59.34)和文化胜任力(48.3)维度得分较低。

深圳港大医院全科医学门诊所提供的全科医疗服务,在连续性(66.3)、综合性(54.6)、协调性(64.6)、以家庭为中心(52.1)和文化胜任力(67.4)维度上,得分高于其他机构,但在可及性(35.4)和以社区为导向(30.2)维度得分最低 (表 2、图 1)。

| 图 1 四中模式下全科医疗特征功能雷达图 |

总体而言,四种模式的特征功能得分均较低,低于美国(73.9分)[8]、加拿大(81.5分)[10]和韩国(70.9分)[13]等,各维度得分不同,可及性和以社区为导向两个维度得分普遍较低。在四种模式下全科医疗特征功能显示出不同特色。

广州社区所提供的全科医疗服务,在连续性(63.7分)、可及性(41.3分)维度的得分相对其他模式较高,这是因为所调查的三家社区卫生服务中心均是从原来的街道卫生院/企业医院转变而来,规模较大,发展时间较长,获得本社区和附近居民的认可。在社区病人看病过程中“候诊时间短(71.1分)”,“看病时间长(50.8分)”,“社区医生比较了解病人的主要健康状况(60.4分)”,同时广州社区的家庭医生签约率(13.8%)高于其他三种模式,相对较多地提供了与家庭医生特征功能相契合的服务,这就使得广州社区病人愿意来社区看病,建立了持续的医患关系,信任自己熟悉的医生。但广州市对城乡居民医疗保险的参保人尚未实行“社区首诊制”,病人可以自由选择“到上一级医院就诊(36.2分)”,大部分居民还是选择了大医院。[19]同时广州市社区卫生服务机构独立运行,没有与医院建立有效的服务网络,社区医生在“联系转诊(27.7分)、与病人讨论转诊(70.5分)、协调转诊(27.4分)和了解病人转诊的后续诊治(33.4分)”方面,都不及其他三种模式。

东莞社区卫生服务中心在首诊(72.8分)这一维度上得分最高,这与东莞市对社会基本医疗保险的城乡居民实行强制性“社区首诊制”有关,对这些病人来说“在需要看病(94.7分)/预防保健服务(71.3分)时,必须要先找社区医生”,“必须要社区医生推荐或开转诊单才能到上一级医院看病(66.4分)”。但同时,“社区首诊制”实施后,大量病人流向社区,使东莞全科医生数量少的问题凸显[20],病人看病“候诊时间较长(62.5分)”,全科医生“诊疗病人时间短(47.4分)”,不能全面地指导病人的“饮食、睡眠、运动(47.5分)和心理活动(30.8分)”,没有充足时间与病人建立持续的医患关系,并了解病人疾病背后的家庭和社会因素,加上东莞社区机构均实行公益一类管理制度,医生的薪酬收入与业务绩效关联不大,没有充足动力提供上班时间以外的连续性和可及性的服务。

深圳社康中心所提供的全科医疗服务中,“首诊”维度得分较高,与深圳实施城乡居民强制性“社区首诊制”密切相关。在协调性(56.1分)、综合性(47.0分)和以社区为导向(35.3分)维度中,得分相对较高,深圳社康中心为院办院管,与医院一体,内部之间的协调性较好,社区医生在遇到不确定的疾病时,会为病人“联系转诊(52.6分)、与病人讨论转诊(74.9分)、协调转诊(37.6分)和了解病人转诊的后续诊治(48.8分)”。同时深圳的社康中心开展家庭医生签约制(签约率9.2%),鼓励慢病病人与医生签约,为病人提供综合性服务[21],改善病人的基础保健服务[22],在指导病人“饮食、睡眠、运动和心理活动”、“进行家访”和对病人“普及社区存在的卫生/疾病问题”方面的得分略高于其他机构。但由于深圳社康中心在门诊候诊管理中均采用“电子叫号管理系统”,大部分病人被叫号系统随机指定到一位医生处就诊,因此病人不能“找到同一位医生或护士提供服务(47.8分)”,在连续性维度的得分不太高。

深圳港大医院全科医学门诊在连续性(66.3分)、综合性(54.6分)、以家庭为中心(52.1分)和文化胜任力(67.4分)等维度上,得分高于其他机构,这是因为深圳港大医院对全科医疗特征功能的理念和相应技能培训十分重视,全科医生受到了比较规范的培训,并把全科医疗的核心理念贯穿于诊疗中,不仅治疗病人的疾病,更会关心病人“饮食、睡眠、运动(61.7分)和心理活动(40.5分)”。同时,全科医学门诊在预约就诊设计中,鼓励病人“选择熟悉自己身体状况(64.9分)的同一位全科医生(67.0分)”,以保持与全科医生之间的连续性,得到全面的连续性照护,因而病人愿意“向亲戚/朋友推荐全科医生(67.4分)”。但由于全科医学门诊科要求全科医生对每一个病人的“诊疗时间要在10分钟以上(67.4分)”,每位医生全天的诊疗人数控制在20~30个[23],病人的“候诊时间相对较长(49.1分)”,因此可及性的得分相对较低。

本研究比较分析了四种全科医疗模式的特征功能,提示了系统和组织层面可能影响到社区卫生服务中心和全科医生的行为,进而作用于全科医疗特征功能的实现,为今后探索全科医疗模式和强化全科医疗特征功能建设提供了依据。

“社区首诊”是我国目前医改政策的热点和难点,是分级诊疗政策的重点。本研究结果表明,深圳市和东莞市实行城乡居民“社区首诊”制,能够有效地促进居民到基层就诊,充分利用有限的卫生资源。但实现居民社区首诊不是政策本身目的,并非“一守了之”,政策最终目标是推动社区全科医生在提供“首诊/第一线照护”的同时,提供其他特征功能服务,从而发挥全科医疗的价值。各地在推行“社区首诊”政策时,需要医保部门、人事部门、编制部门以及卫生部门在社区全科医生的数量配置和建立符合全科医疗规律的薪酬制度等方面达成共识,尽快同步建立配套措施,方能促进“社区首诊”制度的良性发展。

全科医疗的可及性服务是居民依从“社区首诊”制度的一个重要前提条件,也是居民获得及时、恰当的医疗服务的保障;全科医疗的连续性服务意味着全科医生对签约病人承担着连续性服务的责任,与病人保持长期持续稳固的医患关系是全科医生的特权和优势。本研究结果显示,目前社区卫生服务机构和全科医生所提供的可及性和连续性服务功能还非常低。社区卫生服务机构在组织机构层面,应着力于建立相应的管理制度、管理措施和服务流程,以促进特征功能的实现。例如,保证病人在非办公时间可以获得全科医生团队的帮助和照护、提供24 小时的电子或电话服务、通过医疗信息技术创新(QQ、微信、邮件等),增加居民接触全科医生的途径和机会,提高服务的快捷性和亲民性。建立预约系统,逐步引导病人实行预约,提高病人对社区全科医生一对一的连续性,建立医患之间的拥有感和相互间的承诺。

我国全科医疗发展任重道远,社区全科医疗发展历史和实践模式与国外不同,并没有一个成熟的模式可供直接引用,但全科医疗的特征功能却在各国具有普遍性。我国在未来全科医疗事业发展中,可及时总结各种实践模式经验,发挥优势,补齐短板,促进我国全科医疗事业稳步持续的良性发展。

| [1] | Macinko J, Starfield B, Shi L. The contribution of primary care systems to health outcomes within Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, 1970-1998[J]. Health services research, 2003, 38(3): 831-865. |

| [2] | 崔树起, 杨文秀. 社区卫生服务管理[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008. |

| [3] | 田华伟, 刘涵, 张玉润, 等."政府办管""院办院管"和"市场办管"三种社区卫生服务模式比较分析[J]. 中国全科医学, 2014, 17(22): 2575-2578. |

| [4] | 黄岩, 张莹, 柏雪, 等. 东莞市社会基本医疗保险制度社区首诊SWOT分析[J]. 中国初级卫生保健, 2012, 26(2): 11-13. |

| [5] | 刘军安, 杨德华, 程锦泉. 深圳市社区卫生服务模式与发展分析[J]. 医学与社会, 2003, 15(5): 4-10. |

| [6] | 港大深圳医院--全新模式引人瞩目[J].创造, 2012(9): 62-63. |

| [7] | 刘小平, 梁佳颖, 李鹏程, 等. 北京市某农村社区居民社区卫生服务满意度的变化情况分析[J]. 中国全科医学, 2010, 13(34): 3839-3841. |

| [8] | The Johns Hopkins Primary Care Policy Center-PCA Tools[EB/OL].(2010-01-03)[2015-10-12] . http://www.jhsph.edu/pcpc/pcat tools. html |

| [9] | Starfield B, Cassady C, Nanda J, et al. Consumer experiences and provider perceptions of the quality of primary care: implications for man-aged care[J]. Family Practice, 1998, 46: 216-226. |

| [10] | Margo S R, Beverley L, Cathy M, et al. Upholding the principles of primary care in preceptors practices[J]. Family Medicine, 2002, 34(10): 744-749. |

| [11] | Pasarin M I, Berra S, Rajmil L, et al. An instrument to evaluate primary health care from the population perspective[J]. Atención Primaria, 2007, 39(8): 395-401. |

| [12] | Rocha K B, Rodriguez-Sanz M, Pasarin M I, et al. Assessment of primary care in health surveys: a population perspective[J]. European Journal of Public Health, 22(1): 14-19. |

| [13] | JAE HO LEE. Development of the Korean primary care assessment tool-measuring user experience: tests of data quality and measurement performance[J]. International Journal for Quality in Health Care, 2012, 21(2): 103-111. |

| [14] | Jenna Tsai,Leiyu Shi, Wei-Lung Yu, et al. Physician Specialty and the Quality of Medical Care Experiences in the Context of the Taiwan National Health Insurance System[J]. Journal of the American Board of Family Medicine, 2010, 23(3): 402-412. |

| [15] | Wong S Y S, Kung K, Griffiths S M, et al. Comparison of primary care experiences among adults in general outpatient clinics and private general practice clinics in Hong Kong[J]. BMC Public Health, 2010, 10: 397. |

| [16] | Yang H, Shi L Y, Lebrun L A, et al. Development of the Chinese primary care assessment tool: data quality and measurement properties[J]. International Journal for Quality in Health Care, 2013, 25(1): 92-105. |

| [17] | 张丽芳, 姜润生, 周梅, 等. 基层医疗评价工具PCAT-AE简化版(需方调查)信度效度评价[J]. 中国卫生统计, 2013, 30(6): 867-871. |

| [18] | Wang W, Shi L, Yin A, et al. Development and Validation of the Tibetan Primary Care Assessment Tool[J]. BioMed Research International, 2014, 5(21). |

| [19] | 姚卫光, 林宇群, 钟文博, 等.广东省居民社区首诊意愿调查及对策研究[J]. 卫生软科学, 2014, 28(9): 602-606. |

| [20] | 黄龙银, 张晓阳, 梁志伟, 等. 东莞市社区卫生服务机构改革前后人力资源情况分析[J].中国初级卫生保健, 2015, 25(6): 14-18. |

| [21] | 彭国强, 吴伟, 黄杰, 等. 开展家庭医生式社区健康管理主路径探索[J]. 中国初级卫生保健, 2015, 29(3): 27-28. |

| [22] | Kuang L, Liang Y, Mei J, et al. Family practice and the quality of primary care: a study of Chinese patients in Guangdong Province[J]. Family Practice, 2015, 32(5): 557-563. |

| [23] | 屈燕铭. 医生的尊严--香港大学深圳医院管理模式的启示[J]. 中国社会医学杂志, 2013, 30(6): 157-159. |

(编辑 薛 云)