2. 暨南大学法学院 广东广州 510632;

3. 爱丁堡大学法学院 苏格兰爱丁堡 G12 8QQ

2. School of Law, Jinan University, Guangzhou Guangdong 510632, China ;

3. School of Law, The University of Edinburgh, Edinburgh G12 8QQ, Scotland

几乎所有的西方工业化国家在二战后都建立了老年照护福利体系,并且随着体系覆盖面的扩大和给付水准的提高,老年人福利获得实质性保障。然而20世纪70年代中期的经济危机导致西方福利国家濒临破产,老年人照护体系受到冲击。为应对危机和减轻照顾服务压力,社区照顾服务模式改革逐渐成为政策讨论的焦点。[1]在新自由主义和新管理主义的影响下,撒切尔政府推行购买式社区照顾服务模式,此后历届政府对该模式进行完善。购买社区照顾服务有效地缓解了英国政府经济压力和管理压力,同时也提高了照顾服务质量。在我国老龄化程度日趋严重的背景下,如何建立一套完善的照顾服务供给体系,成为我国保障社会公共安全不可忽视的议题。本文拟对英国购买式社区照顾服务模式的内涵、发展脉络及特点进行分析,在借鉴英国购买式服务的经验并结合中国国情的基础上,提出完善中国购买社区照顾服务的相关建议。

1 购买式社区照顾服务的内涵 1.1 社区照顾社区照顾(community care)的理念起源于英国,其基本内涵是指整合全部社会资源,运用正规照顾和非正规照顾网络,为需要照顾人士在家庭或者社区中提供全面照顾,帮助其正常生活。[2]二战后,医院和养老机构无法满足日益增长的失能、半失能和老年人群,英国中央政府希望地方政府能支持该人群接受社区照顾;1980年以前的社区照顾服务供给者的主要责任仍在地方政府,理念上是“在社区照顾”(care in community);1980年以后照顾理念则逐渐转变为“由社区照顾”(care by community),也就是将社区照顾的责任转嫁到家庭、邻里、社区等非正规组织,地方政府不再是照顾服务的直接供给者,而是协调者和购买者的角色。[3]

1.2 购买式社区照顾服务购买式服务(purchase of service contracting,POSC)是一种公共服务的供给策略。早在美国殖民时期,许多城镇与地方政府因为规模太小而无法满足民众的需要,开始通过结合个人或民间资源去实现某些公共服务职能。[4]二十世纪70年代末,英国开始将政府购买公共服务运用到社区照顾领域。有研究认为,购买社区照顾服务并非单纯市场行为,而是准市场行为,也就是政府在履行照顾责任时,经由契约关系与市场的力量,从而给民众提供一个有效、公平和有选择性的一种福利服务模式。[5]有研究则认为购买社区照顾服务是福利服务民营化的一种表现形式,是将由国家提供福利服务的功能转移给商业机构、正式或非正式志愿组织,从而达到减轻国家负担、提高服务质量的目的。[6]政府购买社区照顾服务是在社会福利民营化趋势下,减轻负担并扩大公共服务范围的一种策略。

2 英国购买式社区照顾服务发展脉络及理论基础 2.1 发展脉络 2.1.1 撒切尔政府推行购买式社区照顾服务撒切尔夫人在担任首相期间(1979—1990年),英国保守党政府采纳了1983年的《格里菲斯关于英国国民卫生服务体系的报告书》(griffiths Report on NHS)中,建议将综合管理流程(General Management Process)的概念引入英国国民卫生服务体系和长期照顾体系。[7]综合管理流程要求政府部门必须改革公共服务输送模式和削减社会福利,政府部门应向民间服务组织购买部分公共服务,从而提高服务效率和减轻管理压力。[8]1989年,保守党政府提出的“Working for Patients”与“Caring for People”两项政策白皮书中都谈到了对医疗卫生领域实行社区照顾服务民营化,1990年《社区照顾法》规定了社区照顾服务实行政府购买社区照顾服务。自此,卫生部门开始向正式、非正式照顾机构或个人购买社区照顾服务。

2.1.2 布莱尔政府推行社区照顾服务强制性竞标1997年工党赢得国会大选,首相布莱尔上台后通过积极推行强制性竞标(Compulsory Competitive Tendering,CCT)来强化购买式社区照顾服务模式,即法律所规定的照顾服务项目必须付诸竞标。[9]这样的改变肇因日益严峻的现实,包括:医疗技术与照顾成本的不断上升、照顾服务品质水准的要求不断提高、老龄化形势日益严峻以及抑制政府支出的呼声日渐高涨。布莱尔政府延续了撒切尔夫人的理念,不断强化社区照顾的购买式营销服务模式,有效地缓解了政府的财政压力,并提高了管理效率。

2.1.3 卡梅伦政府倡导社区照顾服务的最佳购买模式强制性竞标在一定程度上解决了社区照顾服务供给的低效、无弹性,其交易成本昂贵、市场竞争不足等缺点也逐渐显露。卡梅伦政府上台后,在新管理主义的影响下开始改革强制性竞标模式,提出社区照顾服务最佳购买模式(The Best Purchase)。[10]最佳购买模式强调社区照顾服务供给者的绩效评估和政策执行的持续性,并通过契约加以约束,使得政府和社区为达到设定的目标共同努力。最佳购买模式是对购买式社区照顾服务供给方式的改进和完善。

2.2 理论基础 2.2.1 新自由主义20世纪70年代,西方发达国家经历了一场严重的滞胀:经济停滞、高失业率和高通货膨胀率并存,主张政府高度干预的凯恩斯主义学说遇到了严峻的挑战,而新自由主义顺势崛起。[11]新自由主义的崛起是一种基于对政府高度干预反弹产物的理念,它认为福利国家对市场的干预破坏了经济和个人的独立自主,视福利国家为自由的敌人。新自由派由多种不同理念的团体组成,其中最重要的支派是倡导市场为基础的新自由派(neo-liberal)。[12]新自由派主张一个更加自由、开放和更具有竞争力的社会,且政府的政策须能够支持和发展社会经济并倡导民营化,以解决经济的萧条和重振国家经济,并且伴随着全球化的发展,新自由主义更确信他们的信条。在新自由主义思潮的影响下,撒切尔政府推行购买式社区照顾服务,布莱尔政府更是用强制性竞标方式强化购买式社区照顾服务。

|

图 1 英国社区照顾服务供给模式转型图 |

新自由主义的社区照顾服务完全市场化举措极大提高了照顾服务的执行效率,然而过度市场化的弊端日益显现:社区照顾的消费者作为弱势群体很难找到最合理的服务,而且民间机构往往选择较不严重的社区照顾人群。新管理主义(new managerialism)延续新自由主义公共服务市场化的核心思想,但同时也认为政府并不应该完全撤出传统的照顾服务领域,而在于其角色的重新定位。[13]简而言之,即政府在退出社区照顾服务供给者的角色的同时应强化其引导和监督的作用。新管理主义的追随者卡梅伦政府认为,社区照顾服务的最佳购买模式应积极调动社区资源,包括正式组织和非正式组织,实现“在社区照顾”到“由社区照顾”的转变。

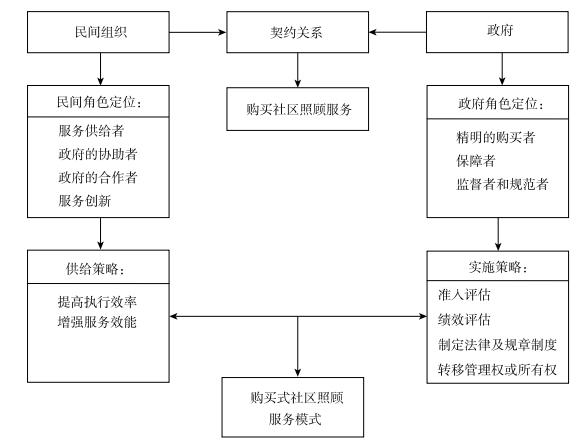

3 英国购买式社区照顾服务的特点 3.1 政府角色定位 3.1.1 精明的购买者政府作为社区照顾服务买方,必须综合考虑各种因素,以达到提高效率和减轻负担的目的。英国政府在选择购买社区照顾服务上进行“精明外包”。[14]主要表现在:一是对受托对象进行能力评估,受托者必须具备胜任的能力;二是进行绩效评估,绩效评估结果差可勒令整改或取消其受托资格,同时也制定奖励制度,激励受托者不断提高服务质量。

3.1.2 最后防线的保障者英国政府将大部分的社区照顾服务通过购买的方式转移到私人部门,政府通过拥有权或管理权的转移,积极引入市场原则提供社会服务,使社区照顾服务变成商品或半商品。同时,政府在私人运营发生困难时进行一定程度上的干预,降低风险。

3.1.3 监督者和规范者英国政府为购买式社区照顾服务制定了一系列的规章制度,内容包括招标方式、依据法条、委托项目、服务内容、经费预算、投标资格、投标要件、评选项目及配分方式、契约条文等。政府从拟定购买计划书、遴选评选委员会、上网公告、招标审核再到执行情况,进行了全方位的监督。

3.2 民间组织角色定位 3.2.1 照顾服务的供给者英国的民间组织通常包括非营利组织、慈善组织和志愿组织。英国民间组织系统发达,民间组织在购买社区照顾服务中扮演输送服务的角色,执行政府在购买照顾服务契约上订定的契约项目,成为照顾服务的提供者或执行者。政府所提供的照顾服务行政化成分居多,缺少人文关怀和多样性。而民间组织能深入社区活动,形成一定的影响力,从而提高社区照顾服务的供给效率。

3.2.2 政府的协助者和合作者政府将照顾服务的全部或部分权力和责任转移到民间组织,在一定程度上体现了公共服务权力的下放。政府积极向“现代化与多元化政府”转变,需要民间组织的积极参与和共同治理,进而提高照顾服务的执行效率,增强服务效能。民间组织的参与为社区居民提供了更加个性化和多样化的照顾服务,也有利于形成民间组织与政府在社区照顾服务供给中的合理分工,进而提高整个社会的福利水平。

|

图 2 英国购买式社区照顾服务模式 |

购买式社区照顾服务的良好运转依托于契约主体间的合理分工,而英国公共部门与民间组织之间清晰的契约关系有利于合理分工的形成。英国于2000年颁布了照顾标准法案(Care Standard Act,CSA),该法案不仅确定了契约关系的利益各方,而且建立起一套完善的购买式照顾服务的规范体系:包括照顾服务使用者的需求评估、照顾服务人力资源的供给及所提供照顾服务的质量标准等。2004年卫生部通过照顾服务效率输送方案(Care Service Efficiency Delivery,CSED),旨在促进照顾服务供给效率。英国在照顾服务领域有着一套完善的法律和规章制度,为界定各方权责、规范照顾服务和提高服务质量奠定了基础。

4 中国购买式社区照顾服务现状21世纪初以来,中国政府开始推进以“服务型政府”为目标的政府职能转变,其中一个重要的措施是试图通过政府购买养老照顾服务将部分职能移给民间组织,目前政府购买照顾服务举措在广州、上海、深圳、北京等地获得了良好的成效,但也存在许多不足。[15]

4.1 政府角色定位不清晰我国政府绝对主导购买社区照顾服务供需的现象较为普遍,对购买社区照顾服务的认知仅仅停留在表层,即认为政府购买服务仅是政府提供方式和手段的转变。在我国传统的社区养老服务中,政府实际上充当 “运动员”和“裁判员”的双重角色,这种模糊的角色定位必然造成社区照顾服务内无动力、外无压力、缺乏生机与活力。购买式社区照顾服务模式的本质是形成一个由多方构建的养老治理网络体系。在这个体系中,政府应放弃原有的包办一切的观念,充当“协调者”、“监管者”和“保障者”的角色,以市场化的观念参与到实践中。

4.2 民间服务组织发展迅速,但质量参差不齐购买式社区照顾服务催生了相关的民间服务组织。英国从1964年提出设立独立的社会服务部门,到21世纪初建立起现代化民间服务组织,历经了半个多世纪。而中国民间服务组织的发展实际上一种“量子跳跃”,在很短的时间内快速成长。政府组织内缺乏专业的社会部门,但又迫切需要解决经济和管理困境,于是政府购买公共服务特别是购买社区照顾服务作为一项极富效率的方法受到青睐。一方面,政府购买社区照顾服务为社会服务组织的发展提供前所未有的契机,促进民间组织飞速发展;另一方面,民间组织内部管理的粗放、不透明和政府对快速发展的民间组织缺乏有效监管,使其面临巨大的信任危机。

4.3 照顾服务法律缺失,契约关系复杂我国大陆地区的法律体系建设与英国相比相对滞后,在老年人照顾安全保障方面更为明显。除了1996年出台的《中国老年人权益保障法》外,与老年人相关的法律甚少。而一些相关的措施散见于各部门的文件之中,并未形成完整规范的法律体系 ,影响力和制约力有限。同时,不同于英国政府购买社区照顾服务时只涉及到政府与非营利组织双方的契约关系,中国当前购买式照顾服务是一种更为复杂的“三角关系”,其主体包括政府、社会服务机构和使用单位。中国政府想尽量避免购买过程中的不当行为,但却增加了复杂利益主体间契约关系形成的困难。从服务项目的运行过程中,服务提供方、经费提供方和服务需求方之间仍在博弈,各利益主体间的契约关系仍有待进一步厘清。[16]

5 启示 5.1 政府角色重新定位作为社会管理主体的各级政府,必须明确定位、转变职能,才能协调各方利益与矛盾,实现社会和谐稳定。在购买养老服务领域,政府应将自身定位为政策的制定者、实施过程中的监管者和最后防线的保障者。政府根据现实情况制定和完善购买养老服务的相关政策,并且对服务提供方进行准入审核、实施过程及绩效评估。同时,对无法获得照顾服务的弱势老年人群提供服务,充当最后防线保障者的角色。

5.2 积极扶持民间服务组织发展虽然中国的民间服务发展实现了“量子跳跃”,但同时也存在缺乏专业知识技能、总体数量远不能满足实际需求和政府投入有限等问题。加大招募社会工作者的力度和加强在职社会工作者的培训力度应当成为各级政府和团体组织的着力点,但最根本的解决之道是政府要担负起扶持社会组织发展的责任:积极向民间服务组织购买社区照顾服务,积极推进购买社区照顾服务流程和制度的标准化建设。

5.3 完善购买式照顾服务法律体系我国可参照英国的做法,构建中央立法、行政法规、地方规章三位一体的购买式社区照顾服务保障体系,指导、规范社区照顾服务的开展,明确社区照顾服务供给主体、政府的购买方式以及民间组织的规范化管理。法律具有连续性和稳定性,通过立法将社区照顾服务以及政府购买该服务的各项制度以法律的形式加以规范,可以保证制度本身的持续性。

| [1] | Pavolini E, Ranci C. Restructuring the welfare state:reforms in long-term care in Western European countries[J]. Journal of European Social Policy , 2008, 18 (3) : 246–259. DOI:10.1177/0958928708091058 |

| [2] | 佚名. 全科医生小词典-社区照顾[J]. 中国全科医学 , 2014 (34) : 3785–3785. |

| [3] | Philippa H Tmobranski BSc MSc RGN RHV Cert Ed. Implementation of community care policy in the United Kingdom:will it be achieved?[J]. Journal of Advanced Nursing , 1995, 21 (5) : 988–995. DOI:10.1046/j.1365-2648.1995.21050988.x |

| [4] | Nachtnebel M, O'Mahony A, Pillai N, et al. Effectively engaging the private sector through vouchers and contracting-A case for analysing health governance and context[J]. Social Science Medicine , 2015, 145 : 193–200. DOI:10.1016/j.socscimed.2015.05.021 |

| [5] | Le G, Julian. Quasi-Markets and Social Policy[M]. . |

| [6] | Johnson N. The Privatization of Welfare[J]. Social Policy & Administration , 1989, 23 (1) : 17–30. |

| [7] | Waring J. Looking back (and forwards) at general management:30 years on from the Griffiths Report[J]. Journal of Health Services Research & Policy , 2013, 18 (4) : 249–250. |

| [8] | 王雯. 英国撒切尔、卡梅伦政府两轮福利缩减改革比较[J]. 广西大学学报:哲学社会科学版 , 2013 (6) : 77–82. |

| [9] | Syrett K. A Technocratic Fix to the "Legitimacy Problem"? The Blair Government and Health Care Rationing in the United Kingdom[J]. Journal of Health Politics Policy & Law , 2003, 28 (4) : 715–746. |

| [10] | Smith, Randall, Morbey, et al. From Community Care To Market Care?[M]. 2002. |

| [11] | 李菲雅, 蒋若凡, 邓翔. 后危机时代的抉择:凯恩斯主义还是新自由主义[J]. 河北经贸大学学报 , 2013 (6) : 21–25. |

| [12] | Patulny R. Social rights and social capital:Welfare and co-operation in complex global society[J]. Australian Review of Public Affairs , 2005, 6 (1) : 59–75. |

| [13] | Warren J, Wistow J, Bambra C. Applying qualitative comparative analysis (QCA) in public health:a case study of a health improvement service for long-term incapacity benefit recipients.[J]. Journal of Public Health, 2014, 36(1):126-133. |

| [14] | Geary C. Partnerships for Service Delivery Offer Local Governments Alternatives[J]. Nations Cities Weekly , 2010 (43) : 4. |

| [15] | 陆春萍. 我国政府购买公共服务的制度化进程分析[J]. 华东理工大学学报:社会科学版 , 2010 (4) : 102–107. |

| [16] | 顾江霞, 罗观翠. 试论政府购买社会服务项目的责信机制-基于H市政府购买社会服务项目实践的经验[J]. 华东理工大学学报:社会科学版 , 2010 (4) : 108–116. |

(编辑 薛 云)