近年来,医患纠纷甚至医疗暴力频繁发生,医患关系不断恶化。引发此现象的重要原因是信任的缺失,尤其是患者对医生的极不信任,以及患者对现有医疗纠纷解决机制的不信任。随着医改的深入,医院更珍视社会公信力,以降低个体医疗体验中基于互动的信任评估的过度泛化。从微观的消费者服务角度来理解医患关系,医疗服务抱怨管理也是缓解医疗纠纷的可行办法之一。已有研究表明信任会减少抱怨行为[1],究竟提升医疗公信力与医疗服务抱怨管理是否一脉相承,只停留在理论分析中,缺乏直接的实证研究。因此,本研究将探讨医院公信力对医疗服务抱怨行为层次的影响,以期为医疗公信力的践行提供理论依据。

医院公信力是指居民对医疗服务机构尤其是医院的自信心或信赖程度。[2]随着医疗体系市场化增加,医患关系不再是过去医生占主导的关系,而是在逐渐向以病人为中心的消费类医患关系转换[3],信任关系也发生了变化,医院公信力显得尤其重要,可以改善医生与患者的关系,减少医患纠纷。在医疗机构与服务快速变化的情况下,提升医院公信力的必经途径是有效沟通,具体表现为医生可以了解病人的期望与担忧,获得精确信息促进诊断,计划并管理治疗进程,获得病人的理解、合作。[3]已有研究表明,为了避免医疗服务公信力降低,政策部门应关注以病人为中心的医疗服务的专业性[4],如病人看诊时间较充分以及被较好倾听与关注,新治疗方案被有效测试。此外,公信力是一种社会信任,即系统或制度信任。这种社会信任与个人对机构的信任有很强关联。随着科技的发展,社会关系从彼此互动的地域性关联中过渡到对不确定时空脱域而被重构的关联中,依据系统信任来克服或避免因不确定时空所导致的不信任现象,系统信任取代人际信任成为现代社会中主要的信任形式。[5]系统信任会进一步影响以人际交往为基础的人际信任。有关医疗服务研究表明,医院形象会影响患者的期望及感知到的服务质量,进而影响到患者就诊不满意度,引发患者抱怨行为。[6]

抱怨行为是指全部或部分由某次消费或被服务经历中感知到不满意引发的一系列行动或非行动多重反应。[7-9]Singh对汽车维修业的顾客抱怨行为进行了研究,通过探索性因素分析,发现顾客抱怨行为可以分为三类:(l)直接抱怨:向商家索要赔偿或不采取行动;(2) 私下抱怨:负面口碑或不再购买;(3) 第三方抱怨:采取法律行动。[10]Davidow和Dacin对该分类进行了修正,认为顾客抱怨行为可以按照两个维度进行分类:一是抱怨对象是否在顾客自身圈子以内,二是抱怨对象是否与不满意消费直接相关。[9]基于此,顾客抱怨行为分为四类,即沉默抵制、负面口碑、直接抱怨与第三方抱怨。沉默抵制是顾客向自身圈子以内、与不满意购买直接相关的对象(顾客本人)进行抱怨;负面口碑是顾客向自身圈子以内、与不满意购买没有直接关系的对象(亲戚或朋友)进行抱怨;直接抱怨是顾客向自身圈子以外、与不满意购买直接相关的对象(生产商或经销商)进行抱怨;第三方抱怨是顾客向自身圈子以外、与不满意购买没有直接关系的对象(如消费者协会第三方机构或法院)进行抱怨。有学者认为,由于消费者感到不满意时首先会发生前三种抱怨行为,往往直接抱怨没有成功时才会考虑第三方抱怨,而且与消费者权益保护体系有关,因此第三方抱怨与其他三种抱怨行为属于不同层次。[7]已有研究表明,影响抱怨行为的因素有不满意程度、抱怨求偿成功可能性、抱怨价值、抱怨态度、内外控性及产品或服务的重要性。[7-9, 11, 12]

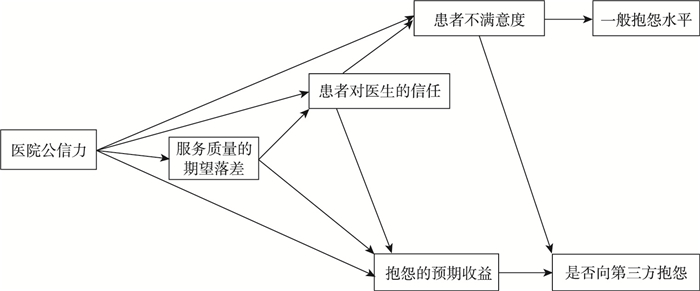

2 资料与方法本研究基于以往研究,探讨医院公信力、医疗服务质量期望落差、患者对医生的信任、患者就诊不满意度、抱怨预期收益对抱怨行为的影响。其中,将抱怨行为分为一般抱怨水平与第三方抱怨,一般抱怨水平包含沉默抵制、负面口碑与直接抱怨。综合有关研究结果,本研究具体假设如图 1所示。

|

图 1 医院公信力对抱怨行为层次影响的假设模型 |

医院公信力问卷是基于医疗公信力水平问卷[4]改编,共20个条目,如“医院很关心病人”,“在我心中,医院值得依赖和依靠”。问卷采用7点likert量表记分方式(1=非常不同意,7=非常同意),总分越高表明医院公信力越高,在本研究中该问卷的克隆巴赫α系数为0.96,表明信度良好。

医疗服务质量问卷是基于已有医疗服务质量问卷[13]改编,共24个条目,如预期医院服务质量部分“希望在就诊过程中感到安心和安全”,实际感知到医院服务质量部分“在就诊过程中感到安心、安全”。问卷采用7点likert量表记分方式(1=非常低,7=非常高),预期医疗服务质量与实际感知到的医疗服务质量两部分的克隆巴赫α系数分别为0.95、0.97。预期与实际感知两部分分数差值即为医疗服务质量的期望落差。

患者对医生的信任问卷基于维克森林医师信任量表中文修订版[14]与信赖他人量表[15]改编,来测量患者对医生的信任水平,共14个条目,如“为了保证病人的健康,医生会做所有可能做的事”。问卷采用5点likert量表记分方式(1=很难认同,5=非常认同),总分越高代表患者对医生越信任,其在本研究中的克隆巴赫α系数为0.67,表明信度良好。

患者就诊不满意度采用7点likert量表直接询问患者“您对这次就诊/住院医疗服务的不满意程度”(1=不满意,7非常不满意)。

抱怨的预期收益问卷基于已有问卷[11, 12]改编,涉及感知到的抱怨利益与成本,如抱怨成功可能性、抱怨所花费的时间与费用,共4个条目。问卷采用7点likert量表记分方式(1=非常不同意,7=非常同意),其克隆巴赫α系数为0.61,信度较好。

抱怨行为包含一般抱怨行为与第三方抱怨[7],其中一般抱怨行为包含沉默抵制、负面口碑、直接抱怨,均依据其行为层次依次赋值1、2、3,如“对谁也不做声,暗自表示不再去该医院就诊或住院”, ”向他人(如亲戚、朋友、同事等)述说过不满意的就诊或住院经历”与”向该医院或诊所直接反映此情况“,第三方抱怨如“向医院的上级部门如卫生部投诉,或付诸于法律途径”。

2.2 程序通过Survey Monkey发布问卷并招募被试填写,只有有过不满意就诊或住院医疗服务的抱怨经历的被试才能继续填写问卷,要求每一位作答者回忆其印象较深的一次抱怨经历,据此填写抱怨前的实际想法、医院公信力、预期与实际感知到的医疗服务质量、患者对医生的信任与抱怨预期收益,以及实际的就诊不满意度与抱怨行为选择。

2.3 调查对象基本情况331名在219家医院有过不满意就诊或住院医疗服务的抱怨经历的患者参与了线上问卷调查,就诊医院为其常去医院。平均年龄为33.9±7.97岁,67%为女性,8.2%为少数民族,65%来自华北地区,19%来自华东,华南与西南均为6%,东南与西北为3%,71.9%为已婚,80.6%拥有城镇医保。

3 结果与分析描述性分析结果如表 1所示:被试就诊经历后实际感受到的服务质量比预期的医疗服务质量低0.78,差异显著(t=-11.557, df=330, P < 0.001);一般抱怨水平均值为4.65,有32.9%的人选择了直接向医生或医院投诉,表明患者的一般抱怨行为的水平在中等及以上较多。此外,有20%的人选择向第三方抱怨。各变量的相关分析结果如表 2所示。

| 表 1 假设模型中连续变量的均值与标准差 |

| 表 2 假设模型中各变量之间的相关系数 |

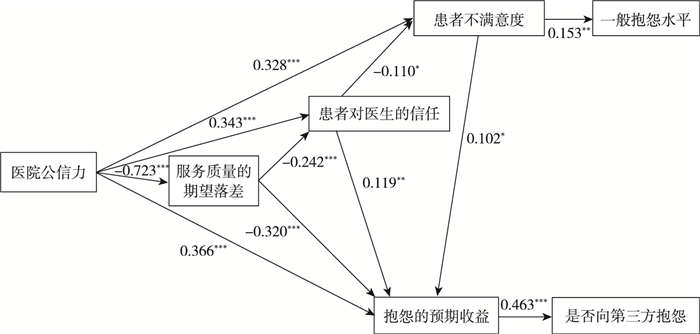

路径分析结果显示了假设模型及基于假设基础上的优化模型的拟合指数(表 3)。已有研究发现,χ2值与df值之比小于3,CFI与TLI值大于0.95,RMSEA小于0.05,表明模型拟合很好;若χ2值与df值之比为3~5,CFI与TLI值大于0.90,RMSEA小于0.08,模型可接受。采用Mplus路径分析验证假设模型发现模型可接受(表 3),但患者就诊不满意度对是否向第三方抱怨的预测路径不显著(r=-0.087, P=0.338>0.05)。为了简化模型,删除假设模型中不显著路径进一步进行路径分析,结果表明优化模型1的χ2值与df值之比为2.769,CFI为0.979,TLI为0.957,RMSEA为0.073,表明优化模型1可接受,且各变量间的路径系数均显著(表 3)。由于相关系数结果中显示患者不满意度、抱怨的预期收益与一般抱怨水平三者之间存在相关,结合抱怨预期收益也会影响到是否发生直接抱怨[9],因此在优化模型1基础上增加患者就诊不满意度对抱怨预期收益和抱怨预期收益对一般抱怨水平的两条预测路径,结果表明优化模型2拟合很好,但抱怨预期收益对一般抱怨水平的影响不显著(r=-0.100, P=0.089>0.05)。为了进一步简化模型,删除优化模型2中不显著路径,形成优化模型3,分析发现优化模型3的拟合也很好。模型比较发现优化模型3与优化模型2差异不显著(Δχ2=3.025, Δdf=1, P>0.05),与优化模型1的差异显著(Δχ2=11.389, Δdf=1, P < 0.05),因此最优模型为优化模型3,其路径系数见图 2。

| 表 3 假设模型与优化模型的路径分析模型拟合指标 |

|

***P < 0.001, ** P < 0.01, * P < 0.05 图 2 医院公信力对抱怨行为层次影响的优化模型3路径系数 |

路径图显示,优化模型3医院公信力对一般抱怨水平和是否向第三方抱怨是正向影响,但其对一般抱怨水平高低的影响主要通过患者就诊的不满意度;而对是否向第三方抱怨的影响则是通过抱怨的预期收益,且总效应为0.301,大于其对一般抱怨水平的总效应。医院公信力对一般抱怨水平的影响除了直接通过患者就诊不满意度来产生正向影响(120%),还会借由患者对医生的信任间接通过患者就诊不满意度来产生负向影响(13.3%)。医院公信力对是否向第三方抱怨的影响除了直接通过抱怨预期收益来影响(53.5%),还会借由医疗服务质量的期望落差间接通过抱怨预期收益来影响(33.5%)。此外,医院公信力也会通过对医疗服务质量的期望落差、患者对医生的信任对一般抱怨水平(20%)与是否向第三方抱怨(42.5%)同时产生影响,但相比其直接通过患者就诊不满意度(120%)、抱怨的预期收益(53.5%)的影响要小,尤其是通过患者对医生的信任产生的间接影响更小(20% vs 120%, 8% vs 53.5%)(表 4)。

| 表 4 优化模型3中医院公信力对抱怨行为层次的直接效应、间接效应及总效应 |

结果表明,医院公信力对一般抱怨水平和是否向第三方抱怨有正向影响。这与以往有关信任与抱怨的关系研究结果不一致[1, 16, 17],以往研究结果显示信任越高,抱怨意向更低。以往研究多关注在基于互动经验的信任对抱怨的影响,属于人际信任对抱怨的影响,较少从系统信任的角度研究抱怨管理。系统信任与人际信任的机制有所不同。[18]人际信任是人际关系的产物,基于互动的理性与情感计算,更多偏向于基于情感,尤其是在强调关系的东方文化中更为明显。[5, 18]系统信任则是摆脱一切人为、心理的因素,摒除个体差异,建立在明确的法律与规范基础上,使得普遍性个体间的信任交往成为可能,更偏向理性,基于构成抽象体系中信任机制的复合系统与专家系统。由于信任者对这两类系统的信任评估是在缺场的情况下进行,其风险性也因此被放大,远大于基于人际互动的人际信任风险。因此生活在高风险现代性社会中人们出于理性,在信任这些抽象系统的同时,又保持着对其可靠性的怀疑与审视,其风险容忍度要小,因此公信力越高时,人们对发生不好经历的不满意程度更强,也会更容易激发出抱怨行为。医院公信力也会通过对医疗服务质量的期望落差、患者对医生的信任对一般抱怨水平与是否向第三方抱怨同时产生影响,这与目前中国的系统信任既有关系影响也有制度影响一致,一方面包含基于关系或互动的殊化信任,另一方面也包含基于制度的泛化信任。

另外,医疗服务抱怨对提升医疗服务有积极作用。已有消费者服务抱怨研究表明抱怨有利于复原性管理,当消费者表达出不满意时可以使企业了解服务失败的问题在哪里,及时解决以便提供其市场份额与利益。[9, 19]相反,若消费者不表达,直接抵制或负面宣传,企业只会从数据中了解客流量下降,并不清楚原因何在,则失去了纠正服务问题的机会。研究也表明,无论抱怨是否得到满意处理,抱怨的消费者比不表达不满意的消费者更有忠诚度。在集体主义文化下更容易发生沉默抵制与负面口碑抱怨行为,因此更应鼓励患者表达对医疗服务的不满意,才更有利于提升医疗服务质量。

4.2 不同医疗服务抱怨行为的影响机制不同医院公信力对一般抱怨水平和是否向第三方机构抱怨的影响机制不同,对一般抱怨水平高低的影响主要通过患者就诊的不满意度,而对是否向第三方抱怨则通过抱怨的预期收益影响,且其对是否向第三方抱怨的影响效果(0.301) 要大于其对患者一般抱怨水平的影响效果(0.060)。医院公信力也会通过对医疗服务质量的期望落差、患者对医生的信任对一般抱怨水平与是否向第三方抱怨同时产生影响,但相比其直接通过患者就诊不满意度、抱怨的预期收益的影响要小,尤其是通过患者对医生的信任产生的间接影响很小。这两项结果均表明,虽然在我国系统信任既包含基于关系互动的信任也包含基于制度建立的信任,但医院公信力更多的体现为基于制度或规范建立的信任,这与从人际信任向系统信任转型的路径一致,首先是基于互动的殊化信任与基于制度规范的泛化信任并存,最终是基于制度规范的泛化信任建立并指导基于个体与个体间的殊化信任。[5]也就是说医疗公信力的践行除了重视医患沟通,提升医生的交流沟通技能,更应该有专门的抱怨管理机构,加强第三方抱怨处理能力。

不同于以往基于互动经验探讨在传统消费服务领域中信任与抱怨的关系研究[1, 16, 17],本研究基于不依赖在场互动性的系统信任来探索医疗服务中信任与抱怨的关系,丰富了信任与抱怨关系研究的理论角度,也丰富了有关医院公信力的实证研究。此外,本研究还将抱怨行为划分为一般抱怨行为与第三方抱怨,可以更好地为医疗服务中系统信任的微观践行提供依据。不过由于样本量的限制,研究未能对抱怨行为层次进行更详细的划分,进而探索系统信任对每一类抱怨行为的详细影响机制,未来的研究可通过增加样本量或通过行为实验来探讨医院公信力对沉默抵制、负面口碑、直接抱怨与第三方抱怨的具体详细影响机制,从而为医院公信力践行提供更具体的指导。

| [1] | WU L. The antecedents of customer satisfaction and its link to complaint intentions in online shopping:An integration of justice, technology, and trust[J]. International Journal of Information Management, 2013, 33(1): 166–76. DOI:10.1016/j.ijinfomgt.2012.09.001 |

| [2] | Newton K, Norris P. Confidence in public institutions[J]. Disaffected democracies What's troubling the trilateral countries, 2000: 52–53. |

| [3] | Mechanic D. Public trust and initiatives for new health care partnerships[J]. Milbank Quarterly, 1998, 76(2): 281–302. DOI:10.1111/milq.1998.76.issue-2 |

| [4] | Calnan M W, Sanford E. Public trust in health care:the system or the doctor?[J]. Quality and safety in health care, 2004, 13(2): 92–97. DOI:10.1136/qshc.2003.009001 |

| [5] | 郑红娥, 张艳敏. 论系统信任:关于中国信任问题的思考[J]. 江淮论坛, 2008, 1(119): 1. |

| [6] | 张华英. 中国医院患者满意度指数模型的验证与改进[D]. 东北大学, 2007. |

| [7] | 申跃, 赵平. 消费者抱怨行为的比较[J]. 心理学报, 2005(3): 397–402. |

| [8] | Krishnan S, Valle V A. Dissatisfaction attributions and consumer complaint behavior[J]. NA-Advances in Consumer Research Volume 06, 1979, 6: 445–449. |

| [9] | Davidow M, Dacin P A. Understanding and influencing consumer complaint behavior:improving organizational complaint managemen[J]. NA-Advances in Consumer Research, 1997: 24. |

| [10] | Singh J. Consumer complaint intentions and behavior:definitional and taxonomical issues[J]. The Journal of Marketing, 1988: 93–107. |

| [11] | 彭建军. 酒店顾客抱怨之诱因、行为及其补救研究[D]. 广州: 暨南大学, 2005. |

| [12] | 宋竞, 郭贤达, 邹绍明. 顾客抱怨行为的前置因素及调节因素分析[J]. 南开管理评论, 2010(2): 68–78. |

| [13] | 张磊. 基于顾客视角的医院服务质量评价研究[D]. 镇江: 江苏大学, 2010. |

| [14] | 董恩宏, 鲍勇. 维克森林医师信任量表中文修订版的信效度[J]. 中国心理卫生杂志, 2012, 26(3): 171–175. |

| [15] | Robinson J P, Shaver P R, Wrightsman L S. Measures of Personality and Social Psychological Attitudes:Measures of Social Psychological Attitudes[M]. Academic Press: 2013. |

| [16] | Susanto F. The Antecedents of Customer Satisfaction on Intention to Complain at Online Shopping[R]. 2016, |

| [17] | 杨征. 服务失败后顾客抱怨和服务补救研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2012. http://industry.wanfangdata.com.cn/dl/Detail/Cstad?id=Cstad_hg06020208&type=Free |

| [18] | 彭泗清, 郑也夫. 关系与信任:中国人人际信任的一项本土研究[M]. 北京: 中国城市出版社, 2003. |

| [19] | Blodgett J G, Bakir A, Saklani A, et al. Customer complaint behavior:an examination of cultural vs. situational factors[J]. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction & Complaining Behavior, 2015, 28(61). |

(编辑 薛 云)