2016年10月,中共中央国务院颁布了《“健康中国2030”规划纲要》(以下简称纲要),这是建国以来在健康领域首次从国家层面提出的中长期战略规划,展现了党和国家对卫生和健康工作的高度重视,这将为我国医疗卫生机构的发展带来新的机遇,使我国卫生部门和外资医疗机构在新的形势下,作出相应的发展战略调整。本文在梳理我国外资医疗政策变迁的基础上,拟研究纲要提出后,我国政府对外资医疗机构发展的对策思考。

目前,学术领域尚未对外资医疗进行明确定义。[1]本文认为,外资医疗是指其他国家和地区的医疗服务提供者通过法定程序在我国大陆地区设立独资、合资、合作的医院或者分支机构,进行疾病诊断,从事医疗活动,为居住在我国的患者提供医疗服务。1999年我国出台《中国服务贸易承诺减让表》(外经贸部令〔1999〕6号),承诺对外开放牙医和医疗服务两个部门。对于这两个部门的开放,我国在跨境交付、境外消费以及国民待遇方面没有进行限制[2],但在限制商业存在和自然人流动方面①,允许设立中外合资合作医院和诊所。

① 商业存在是指一国的服务提供者到另一国境内通过设立独资、合资、合作的医院或者分支机构,建立、经营医疗机构而向该国患者提供服务,成员国一般在在市场准入和国民待遇方面做出限制, 对该方式采取谨慎态度。而对于自然人流动,是外国的医疗服务提供者直接到另外成员国境内提供医疗服务,涉及到外国人出入境许可、外国人职业资质许可等诸多敏感问题,成员国一般也会采取限制措施。

1 我国外资医疗政策变迁中国早期出现有关医疗行业市场准入的法律文件可追溯至1989年《关于开办外宾华侨医院诊所和外籍医生来华执业行医的几条规定》(卫医字〔1989〕3号),明确提出外籍医师可以来华行医,并且外商在华试办外资医疗机构也得到了初步允许,2001年中国加入世贸组织,不断加大外资医疗服务的开放力度,进一步开放外资医疗服务市场。2014年国务院颁布了《关于开展设立外资独资医院试点工作的通知》(国卫医函〔2014〕244号),鼓励和引导来自美日欧等发达国家以及港澳台等地区的资本在试点省市独资举办医疗机构。[3]在当前医疗改革的背景下,为提高全民健康水平,政府鼓励引入大量境外医疗资本和技术,学习国外先进的经验和理念,这对外资医疗机构来说发展前景良好,未来市场发展潜力较大。在WTO的相关协议中,与卫生服务贸易相关的协定为服务贸易总协定GATS。而目前我国尚未有官方针对外资医疗的文件规定,民国时期外资医疗机构被允许进入我国并进行诊疗服务,但发展进程比较缓慢。从1989年出台卫医字〔1989〕3号正式规定到现在,我国对于外资医疗机构的政策变迁大致经历了四个阶段,从最初的探索到发展遇阻,再到突破发展直至在改革中日益完善,对外资医疗机构的开放程度不断提高。

1.1 探索建立期(1989—1997年)自1978年实行改革开放政策,我国吸引外资的规模不断扩大。据统计,1989年在华大使馆人员和外商多达6 000人,并呈不断增加趋势。[4]而当时落后的医疗条件并不能满足外来人员的现实求医需求。原卫生部联合原经贸部颁布了《关于开办外宾华侨医院、诊所和外籍医生来华执业行医的几条规定》,之后,关于外资医疗机构的政策陆续颁布,对外资医疗机构的设立及变更、生存和发展发挥了重要作用。这一时期,我国适应对外开放的潮流,初步探索建立外资医疗制度(表 1)。

| 表 1 探索建立期我国颁布的外资医疗政策 |

1998年我国政府开始推行医疗保险制度改革、医疗卫生体制改革、药品生产流通体制改革,2005年国务院发展研究中心课题组发布了《对中国医疗卫生体制改革的批评和建议》,提出由于在医疗改革中商业化、市场化气氛太浓,我国的医疗卫生体制改革基本上是不成功的。[5]外资医疗进入我国医疗服务市场受到冲击,致使原卫生部一度暂停外资医疗机构的审批。商务部2009年发布的一组统计数据显示,通过审批的214家外资医疗机构,实际只有约70家在经营,这一时期外资医疗机构数量并未增加,已有外资医疗机构发展缓慢(表 2)。

| 表 2 发展停滞期我国颁布的外资医疗政策 |

2010年我国政府开始调整外资政策,将举办医疗机构改为允许类项目,逐步取消对外商投资在股权比例方面的限制,并允许外商先开设试点,独资设立医疗机构,进而逐步放开外资医疗市场,该时期也是外资医疗服务从无到有,政策法规逐步建立完善的过程。[6]大力发展非公立医疗机构,鼓励社会资本进入医疗领域,并出台了一系列医疗改革的配套措施,降低了外资进入我国医疗服务领域的门槛,为外资医疗进一步扩大市场提供了有利政策条件。这一时期,外资医疗服务机构无论是在规模上还是数量上均呈现快速发展趋势(表 3)。

| 表 3 迅速发展期我国颁布的外资医疗政策 |

伴随新一轮医改政策的实施,我国正式将外资进入医疗机构列入允许外商投资类项目,取消之前的股权限制。2013年更是进一步开放医疗服务市场,鼓励社会资本进入医疗服务领域。外资医疗机构由之前的停滞到迅速发展。2014年国家卫生与计划生育委员会、商务部联合发布了《关于开展设立外资独资医院试点工作的通知》(国卫医函〔2014〕244号),允许境外投资者通过新设或并购的方式在北京市、天津市、上海市、江苏省、福建省、广东省、海南省7个省市试点设立外资独资医院,促进了外资医疗机构的发展。2015年国家发改委、商务部联合颁布《外商投资产业指导目录(2015年修订)》,发现医疗机构已经由允许类调入限制类,且投资形式仅限于合资与合作两种形式,说明虽然外商投资医疗机构大体趋于放开,但我国政府对于外商投资快速发展和扩张的需求,依然保持着相对谨慎的态度,该时期“由点到面、健康发展”的政策导向较为明确[7](表 4)。

| 表 4 发展完善期我国颁布的外资医疗政策 |

我国当前关于外资开办医疗机构的法规体系不健全,而且有反复性,自1989年发布卫医字〔1989〕3号文件以来,到2008年限制外资医疗机构的发展,再到近年鼓励社会资本发展外资医疗,政策缺乏长期性和稳定性,一定程度上影响了外商投资者的信心,投资者在利益驱动和政策风险的博弈中,由于缺乏相应的法律机制,妨碍了外资医疗服务的进一步发展。此外,我国社会医疗保险制度暂时没有对外资医疗机构放开,甚至有些地方行政部门明确将外资医疗机构排除在医疗保险定点单位之外[8],外资医疗机构定位高端,很少能获得医保定点资格。没有医疗保险制度的覆盖,外资医院不可能发展壮大,就诊对象一直仅限于高端消费人群,从长远来看,外资医疗准入制度严苛,是限制外资医疗机构的最大瓶颈,不利于我国医疗服务行业尤其是外资医疗机构的可持续发展。

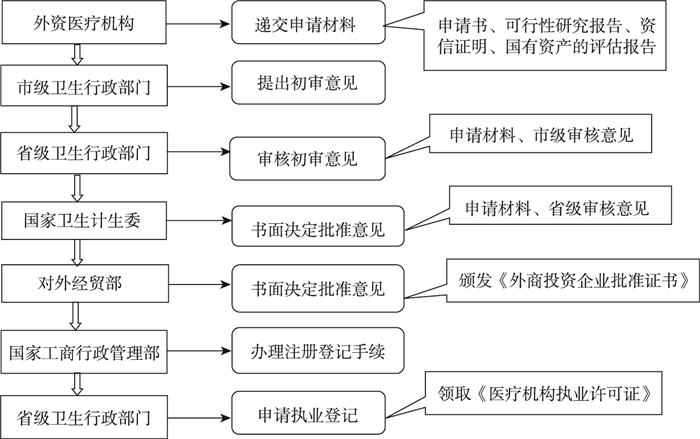

2.2 外资医疗机构审批程序复杂相对于普通外资企业,外资医疗机构的审批比较复杂。目前外资医院的审批及变更程序按照2000年和2011年外资医疗机构的暂行管理办法,设置外资医疗机构须经市卫生行政部门、省级卫生行政部门、卫生部、对外经贸部、国家工商行政管理部门等多个部门依次递交材料,层层审批,而且明确规定不能设置分支机构。整个申请审批流程大约需要两年的时间,提高了外资医院的投资成本,也影响了外资医院的经营效率。以和睦家医院为例,从1991年开始筹备申请,耗费三年时间得到政府批准,由于部分手续没有齐备,1994年获批后又耗费了3年时间补办手续,整个流程繁冗复杂。[9]外资医疗机构在我国的审批涉及到多个部门、多个环节,审批程序上职能部门之间缺乏科学的统筹规划,审批执行上又有很多限制规定,一定程度上限制了外资医疗机构的申报(图 1)。

|

图 1 我国外资医疗机构审批流程 |

一是服务领域的有限性,外资医疗机构的数量较少,医院床位较少,投资额不高,服务领域集中在眼科、齿科、妇儿科及肿瘤科等专科领域,综合类医院较少;二是服务地域的有限性,目前外资医疗机构大多集中在北京、上海、广州、深圳等经济较发达地区,就诊人群以外籍人员、国内高收入人群为主[10],整体上与在中国FDI(Foreign Direct Investment)投资国的分布大致吻合;三是医疗设备的有限性,在医疗设备尤其是大型医疗设备的审批上,民营医院争取到的名额很少。根据2004年《大型医用设备配置与医用办法》(卫规财发〔2004〕474号)的规定,公立医院属于国有医院,使用大型设备由国家财政拨款。外资医院购置大型医疗设备属于市场化行为,需要自负盈亏,接受行政配额限制。

2.4 外资医疗机构税收负担较重政府鼓励社会资本举办医疗机构,但政府干预程度仍然较高。公立医疗机构不缴纳税收,以政府财政补贴为主要筹资来源[11],而营利性医疗机构根据注册类别、经营地点、大小及提供医疗服务项目不同,需要缴纳不同的税种。我国公立医院在医疗服务中占据垄断地位,政府在公立医院的投资建设过程中发挥主导作用,在经济和政策方面均提供了较大便利,不仅税负较低,而且有一定的财政补贴和政策倾斜,投资风险较小,申办程序也相对简单。

外资医疗机构无论盈亏状况均需要缴纳企业营业税,从税负水平看,根据类型和税种不同,营利性医院缴纳的税率是最高的,包括增值税、城建税及教育费附加、印花税、房产税、城镇土地使用税、城市房地产税、企业所得税等。在政策层面,国家规定要落实非公立医疗机构税收和价格政策,规定社会资本举办的非营利性医疗机构按规定享受税收优惠,用电、用水、用气、用热与公立医疗机构同城同价,三年内免收增值税。外资医院一般是营利性医院,暂没有相应的财政补贴和土地优惠政策,而且由于不能设置分支机构,意味着医院和各自诊所均需分别纳税。[12]这些成本负担会加剧外资的逐利心理,在医疗项目上选择那些自费比例高的专科项目,同时为了保证回报率,投资医疗机构必然要保持较小规模,因而不利于我国医疗服务行业的发展。

2.5 人力资源匮乏制约外资医院发展一方面人才引进难,外资医院人才匮乏。尽管外资医院的工资水平较高,相关待遇比较好,但高水平的医务人员更看重医院的科研能力和稳定的职业保障。[13]相对于公立医院,外资医院在申请科研项目和建设稳定的高水平科研队伍上处于弱势地位。另一方面人才流动大,外资医疗机构聘请的高级医疗服务人员大多为公立医院退休的有资历的医务人员,但这部分人群精力有限,而且身体状况和工作情况不稳定,流动性较强。还有一部分从台湾、香港及国外聘请的高级医生,但根据我国政策规定,外籍医师在华从事不超过一年期限的临床诊断和治疗业务,一年过后需重新注册,这使得外籍医生不能长期稳定的提供医疗服务,无法建立长久联系,导致患者对医生及医院不信任。

3 完善我国外资医疗机构发展的对策建议 3.1 完善外资医疗申请准入制度完善的准入法规以及政府政策的高效执行是保证外资医疗机构发展的重要保障。外资医疗机构的申请要涉及多个部门,除商务部、对外经济贸易合作部外,还需要土地资源管理部门、工商行政部门、税务部门等多个部门的申请审批。因此,我国政府要明确外商投资举办医疗机构的法律政策文件,明确外资医疗机构的准入机制、审批规定,以此为依据批准外资医疗的准入;明晰我国政府卫生管理部门与外商独资医疗机构、合资、合作医疗机构的产权和责任;明确外资举办医疗机构的税收标准及优惠政策,给出全面、系统的具体法律细则,制定专门的制度文件管理外资医疗机构的准入发展。提高行政工作效率,减少不必要的行政手续,加快外资申办机构的申请程序,明确审批时间,同时要避免行政机关越权审批或管理混乱的现象,专职专办,规范外资医疗机构准入的审批工作,使外资医疗机构在卫生服务市场上更好的发挥应有的作用。同时政府机关应在后期监督管理上发挥好监督职能,有力监督外资医疗机构的发展,确保外资医疗机构为患者提供高质量的医疗服务,提高医疗卫生服务质量。

3.2 鼓励医疗机构的持续发展根据“健康中国2030”规划纲要要求,我国医疗卫生机构应鼓励外资医疗机构发展自身优势产业,为老年人提供贴心人性化的医疗服务。[14]应大力发展针对老年人的疾病康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等健康持续性产业,在老年人治疗期间提供住院、康复期护理、稳定期生活照料、安宁疗护一体化的健康和养老服务,促进慢性病全程防治管理服务,加强老年常见病、慢性病的健康指导和综合干预,强化老年人健康管理。同时开设老年心理健康与关怀服务,加强老年痴呆症等有效干预,推动居家老人长期照护服务发展,持续改进医疗质量和医疗安全,提升医疗服务同质化程度,规范诊疗行为,优化诊疗流程,增强老年患者就医获得感。

3.3 引导发展基于互联网的家庭医生签约服务在互联网时代背景下,应引导外资医疗开展健康体检、健康咨询等服务,促进个性化健康管理服务发展,形成具有特色的健康管理服务产业,尤其是针对职业病预防,通过职业病健康普查,建立完善的职业病监测和管理体系,有效抑制尘肺病及职业中毒等病症。利用自身先进的设备技术,推进智能可穿戴设备、健康电子产品和健康医疗移动应用服务等技术的开展。通过互联网,实现家庭与医生签约,加强医疗服务人文关怀,构建和谐医患关系。构建完善的分级诊疗制度,形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的合理就医秩序,促进医疗资源的合理配置,健全“治疗—康复—长期护理”服务链,与公立医院及其他民营医院形成目标明确、权责清晰的分工协作机制。

3.4 落实医务人员多点执业开放制度2014年,国家卫生计生委联合多个部门下发了《进一步推进和规范医师多点执业的意见》(国卫医发〔2014〕86号),逐步开放医生多点执业,符合条件的执业医师经卫生行政部门注册批准后,可以在两个以上医疗机构进行执业,外资医疗机构可以引进优秀的医务人员开展合作,为患者提供高质量的医疗服务,均衡不同地区的医疗资源。在政策落实过程中,政府及卫生部门应重点消除医院及医生的多重顾虑,弥补外资医疗机构人才缺乏的问题。由政府牵头,与医疗团队强大的公立医院签订合作协议,达成合作关系,规定公立医院有一定比例的医生签订多点执业的协议,保证人才输出,促进医务人才资源的合理配置。[15]同时,加强对医生及医院的监管,监督医院对多点执业的执行落实程度,加强对医生私自外出会诊、手术等现象的监管,严厉打击利用多点执业进行非法行医的行为,保证医生多点执业政策的成功开展。开放医师多点执业可以帮助外资医院吸引人才,有利于解决外资医疗机构的人才发展问题,降低外资医疗机构的人才成本,发挥外资医疗机构在技术、服务等专业领域的优势。

3.5 完善外资医疗机构持续运营机制外资医疗机构的税负压力较大,影响其办医规模进一步发展壮大,应给予相应的财政补贴和政策倾斜,降低外商的投资风险。同时有效落实现有的优惠政策,使外资机构享受到真正的优惠。同时,要处理好地方行政部门与中央行政部门的利益关系,确保外资医疗机构获得与公立医院同样的土地等税收优惠。建立外商筹资渠道,通过银行贷款、股权筹资等途径,为外资医疗机构扩大规模提供资金保障。外资医疗机构持续运营还需要依靠医疗保险制度的有力保障,外资医疗纳入社会医疗保险定点范围,倒逼推动公立医院改革,发挥医疗保险对医保定点机构的激励约束作用,促进外资医疗机构提高服务质量,降低外资医院的服务成本。

| [1] | Alia D, Jaume P J. Market structure and hospital efficiency: Evaluating potential effects of deregulation in a national health service[J]. Review of Industrial Organization, 1998, 13(13): 447–466. |

| [2] | Grosskof S, Vivian G V. Measuring hospitals[J]. Medical Care, 1990, 28(6): 131–142. |

| [3] | Ozcan Y A, Roice D L, Cengiz H. Ownership and organizational performance: A comparison of technical efficiency across hospital types[J]. Medical Care, 1992, 30(9): 791–794. |

| [4] | 卫生部、经贸部关于开办外宾华侨医院、诊所和外籍医生来华执业行医的几条规定[EB/OL]. [2017-04-28]. http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=5528 |

| [5] | 黄清华. 外资医疗机构须立法引导[J]. 中国医院院长, 2014(18): 84–85. |

| [6] | 徐爱军, 施燕吉. 再论我国外资医疗机构发展环境与发展建议[J]. 中国卫生经济, 2011, 30(11): 13–15. DOI:10.3969/j.issn.1003-0743.2011.11.004 |

| [7] | 孟彦辰. 我国外资医疗机构准入制度相关问题研究[J]. 中国医院, 2015, 19(1): 47–49. |

| [8] | 陈绍福, 王培舟. 中国民营医院发展报告(1984—2012)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013. |

| [9] | 中国和睦家: 外资医院的困惑与希望[N]. 中国经营报, 2014-7-28. |

| [10] | 刘小明. 我国医疗服务市场结构特征[J]. 经济体制改革, 2013(2): 180–184. |

| [11] | 郑大喜. 公立医院与民营医院适用的税收政策比较[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(12): 56–61. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2016.12.011 |

| [12] | 孙晓云. 中国医疗服务市场准入制度的困境与出路[J]. 金融与经济, 2007(7): 27–32. |

| [13] | 刘国恩, 官海静, 高晨. 中国社会办医的现状分析[J]. 中国卫生政策研究, 2013, 6(9): 41–46. |

| [14] | 中华人民共和国中央人民政府. "健康中国2030"规划纲要. [EB/OL]. (2016-10-25)[2017-04-28]. http://www.gov.cn/gongbao/2016-11/20/content_5133024.htm |

| [15] | 何达, 谢春艳, 王贤吉, 等. 温州市鼓励社会资本办医的探索与启示[J]. 中国卫生事业管理, 2014(10): 731–733. |

(编辑 赵晓娟)