随着我国医疗服务体系改革的推进,公立医院改革成为深化改革的难点和重点,建设现代医院管理制度是未来较长一段时间改革的核心,具体包括实行政事分开、管办分开,政府履行好举办监管职责,落实医院运营管理自主权,形成决策高效、管理科学、监督有力的管理体制,构建政府、医院、社会新型关系,提升医院治理水平。由此可见现代医院管理制度的核心是公立医院治理,但公立医院治理发挥作用的关键环节是什么?本文试从国际经验的视角进行分析。

1 公立医院治理的模式、结构与机制 1.1 委托代理关系理论与治理理论治理(Governance)通常被定义为所有者与一个组织的管理部门之间的关系。[1]如果管理者不断追求所有者目标,说明存在好的治理。公立医院治理是关于政府、公立医院、公立医院管理者的职责、权利和义务的制度化安排。公立医院治理是将公立医院外部运行压力(包括政府的管理目标和市场的压力)向医院内部管理传递的关键环节,具体应包括治理结构与治理机制两个部分。一是治理结构。是为治理公立医院而在所有者、法定代表人(理事会)和执行管理的部门(医院领导班子)之间形成的一定权责关系,强调权威性和权责对等,决策机构由各相关利益群体代表组成[2];二是治理机制与工具,主要包含多元治理工具和各利益代表间的协商决策机制。这两者之间虽然相互影响,但各有其独立性,越是接近操作就越具体,技术性越强。

1.2 我国公立医院治理存在的主要问题国内对公立医院的治理结构研究大多集中于法人治理结构,并逐渐成为理论界研究热点。大多数学者都认为治理结构不合理是导致中国公立医院行为扭曲、过度趋利的重要因素[3],主要体现在以下几个方面:一是政府赋予公立医院的运行目标不明确,包括不同层级政府对公立医院的社会效益目标和经济效益目标;二是政府各部门对公立医院管理规范性和一致性不足;三是政府与公立医院管理者之间权责不对等,主要是财务管理权限过大,而人事管理权不足;四是政府对公立医院的监管机制和监管指标不明确。由此导致公立医院为了机构发展和职工福利过度追求经济利益,这一方面增加患者和社会医疗保险基金的经济负担,导致医疗费用过快增加;另一方面使得不同等级、不同类型医疗机构之间进行无序竞争,导致医疗服务体系碎片化。[4]

2 国内外研究现状与案例分析法国与澳大利亚都属于“混合型”的医疗服务体系。在医疗服务支付领域,是以社会医疗保险为基础配合部分商业补充医疗保险的医疗服务筹资与支付体系;住院医疗服务提供以公立医院为主,但民营医院占比大于30%。这些特征与我国医疗服务体系改革的方向基本一致,本文利用笔者对这两个国家的现场考察和以往研究基础进行分析。

2.1 法国公立医院的治理结构与机制 2.1.1 法国公立医院的治理环境法国作为具有一定规模的非联邦制发达国家,卫生体系治理高度中央集权。中央政府颁布卫生服务体系的法律法规,推荐医院运行管理的相关工具,评估医院运行质量,并统一培训、招聘、考核、任免公立医院院长;省级层面则主要负责强化医疗服务的区域协同,评估医院运行的经济效率。

服务提供方面,门诊服务由自由执业的家庭医生提供,住院服务分别由公立医院、民营非营利性医院与营利性医院提供。公立医院是法国住院医疗服务提供的主体。法国931所公立医疗机构,拥有25.8万张床位,提供60%的住院服务,此外还有700所私立非营利性医疗机构,拥有5.8万张床位,提供15%的住院服务。

支付体系方面,法国是混合型医疗保障国家。基础医疗保险对正规就业人员强制缴费,对无业或低收入人群则在税收支持下免费纳入,基础医疗保险负担75%左右医疗费用。鼓励居民通过集体或商业补充医疗保险,进一步分散其余25%医疗费用带来的经济风险[5]。

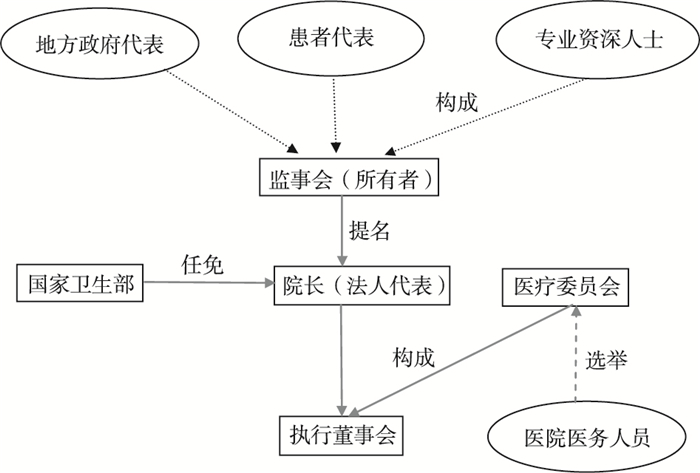

2.1.2 特有的监事会、院长、董事会三层治理结构,董事会是重要的博弈平台公立医院是具有独立法人地位的公共部门,由地方政府卫生主管部门,患者团体代表和专业资深人士构成的监事会代表医院的所有者,有权提名院长、审核并决策医院的重大事项;国家卫生主管部门对监事会提名的候选人进行任免和考核,任期5年,连任2届,该候选人必须具备医院管理学院学历,并通过全国淘汰制考试;执行董事会是医院的日常决策机构,一般由9~15人组成,除了法定成员外由院长提名,医院职工组成的各类医疗委员会在执行董事会中具有重要影响力。因此,执行董事会成为实际管理中的博弈平台,由院长代表地方政府和中央政府与医院内部职工进行谈判和决策(图 1)。[6]

|

图 1 法国公立医院治理结构 |

法国公立医院的这种治理结构一直在争论并在调整中发展,主要通过对不同层级权责进行调整来实现。卫生行政部门的纵向管理与地方政府的横向管理之间、外部力量与医院员工之间长期存在权利与责任配置的争论。2014年将医院所有者从理事会改成目前的监事会,权力大幅削弱,大大增强了院长的决策权。因此2016年主要从三方面重新平衡了公立医院的内部治理权力构架,将原来医院医疗委员会从专业咨询机构变成了决策机构,院长在医院专科发展与科室负责人任命等方面必须得到医院医疗委员会的支持,从而增强了医学专家的话语权。

医院内部结构和人事制度有利于这种治理结构的实施。法国医院内部实施大科制管理构架,科主任是终身雇佣合同,与国家公务员相当。这类医生可以离职,但医院不能解雇他们。他们收入高而且稳定,具有是否就职的选择权,但他们是少数。科室主任的权限很大,有权雇佣普通医务人员。普通医务人员一般是短期合同,多点执业,具有很大自主性。

2.1.3 治理结构能适应医院功能定位的特点法国医院大致分为大学附属医院、中心医院和地方医院三层,不同层级医院的功能定位差别较大,但都使用上述治理结构,主要通过调整执行董事的规模、成员来实现。例如大学附属医院的执行董事会成员要求为15人,必须包含主管教学和科研人员,并需要制定专门的医院管理规范。

2.1.4 绩效管理合同、项目发展规划以及内部管理规范是公立医院治理的重要组成部分法国政府历来将院长绩效管理合同、医院发展规划及预算安排作为落实医院公共治理的重要工具,2016年更是要求医院与大区卫生局签订一份医院长期运行目标与方法的绩效考核合同,以此作为对医院院长的考核依据,并要求所有公立医院在2016年底之前必须制定和公示其内部管理规范,主要包括:科研创新,教学与职工继续教育,医疗服务质量与安全,医疗延续性的组织保障,临床诊疗路径的组织与评价,人力资源管理以及医院内部构架和科室负责人的岗位说明,从而对公立医院院长的考核更加公开、透明和可测量。

2.2 澳大利亚维多利亚州公立医院的治理结构与机制 2.2.1 澳大利亚公立医院的治理环境澳大利亚是由6个州和2个领地组成联邦制国家,人口2 300万,经济发达,各项卫生指标在OECD国家中居于中上水平。1984年澳大利亚通过了《全民医疗保障法》,建立了Medicare制度,实现了全民医疗保障。

在筹资方面。Medicare的主要资金来源于政府的一般性税收,医疗保障税占公民纳税的1.5%左右。从卫生总费用的筹资结构看,2010年澳大利亚的卫生总费用为1 303亿澳元。从来源结构看,联邦政府占42.7%,州(领地)政府占26.4%,个人占18.3%,商业医疗保险及其他占12.6%。卫生总费用占GDP的比重为9.3%(OECD国家平均比例为9.6%),人均卫生费用支出为5 287澳元。[7]

住院医疗服务提供。日常门诊服务完全由独立执业的执业医生提供,住院服务主要由公立医院提供。2012年,753所公立医院提供了70%急性病床和51.88%的精神专科床位。[8]

行政管理方面。联邦政府主要负责Medicare、医疗管理与人才培训、药品补贴与合理利用、社会救济服务、人群健康服务(如计划免疫、HIV危害降低项目等)、应急反应体系、国境卫生检疫、信息系统建设和科学研究等,一般不举办医疗机构。州(领地)政府直接负责卫生保健管理,对辖区内的私立医疗机构进行监管,保障卫生服务的质量与安全。政府对公立医院实行宏观和间接管理,不直接干预医院的人员招聘、院长聘任、财务预决算、业务运行和内部分配。典型模式是成立医院理事会。理事会成员通过公开报名选拔后,由州(领地)的州长任命。理事会作为政府代理人,对医院实行监督管理,其职能包括聘任医院院长(或CEO),审查批准医院的年度工作计划、财务预决算,审批大型设备的购置、更新和基建项目计划,评价医院的运行状况和院长的工作业绩,沟通医院与社会各界的联系,争取和接受社会各界对医院的捐赠等。相对于州(领地)政府,地方政府的卫生职责很少,主要承担了部分公共卫生服务,不涉及任何临床事务。

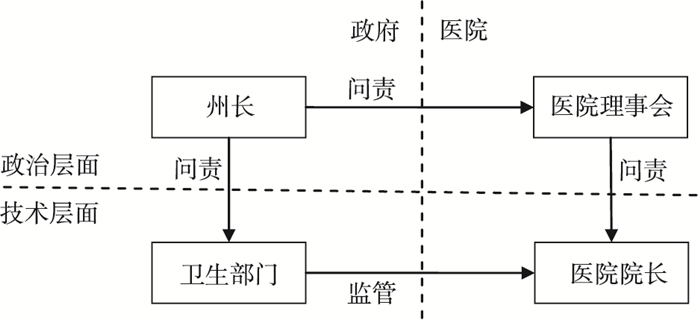

2.2.2 州长通过政治和技术两个层面对公立医院负总责,理事会是治理结构的核心澳洲的公立医院治理,分为几个主体——政府、州长、州政府、医院理事会、州卫生署和医院院长。政治层面州长通过医院理事会来对医院院长进行问责,其中治理结构的主要内容包括:决策权、市场风险度、剩余索取权、问责、社会功能。而政府卫生主管部门在技术层面对医院院长进行监管。

|

图 2 澳大利亚公立医院的治理框架 |

澳大利亚有一个政治层面,就是州长对医院的理事会问责,对州的卫生署问责。卫生署是一个技术官僚部门,它是医院运营数据方面对医院院长进行监管,医院理事会是对医院的院长问责,形成一个政治层面,一个技术层面的治理框架。[9]

2.2.3 理事会的角色和构成比较明确其职能主要包括:实现预算规定的服务和绩效标准;监测地方卫生网络的绩效;改进当地病人的健康;维持与州政府、社区和临床人员的有效交流。理事会的构成:其中一名代表消费者;注重性别平衡(至少40%为女性);3年任期,分批改选;可连任,但是必须重新申请,最多连任3期;每个理事会都要拥有相应的技能;由州长、卫生部长任免。

2.2.4 政府通过多种手段对公立医院进行治理医疗服务市场是一个特殊市场,跟其他市场不一样,所以既不可能完全由市场规律主导,也不可能完全由政府的行政规律控制,必须遵守卫生经济学的特殊规律。澳大利亚政策治理手段多样:在规制与文化、舆论、行政方面包括法规的立法、规范性文件、投入约束条件;在经济方面包括支付方式、赤字预算、项目投入;在监管方面包括准入、质量评价、成本分析、绩效检测等。

3 对我国的启示 3.1 公立医院改革关键不是产权问题,而是治理问题公立医院的治理就主要权力架构安排、从而形成合理的激励约束的问题。公立医院治理改革不是产权制度问题,是治理问题。没有好的管理基础和治理结构,即使公立医院全面改制仍然解决不了这一问题。世界上任何一个国家都不可能把公立医院大规模改制,公立医院在任何国家都占有很大的部分。实际上通过权力架构和治理机构的设置,形成了公立医院的治理机制,法国和澳大利亚的经验的核心就是权责对等。

3.2 良好治理的关键在于灵活的治理结构与持续积累完善的治理工具法国与澳大利亚公立医院治理结构与许多国家形式相同,都有一个董事会(或理事会)和院长班子,区别就在于具体的权力配置和界定,例如国内东阳市人民医院治理结构优势就是权责界定具体而清晰,能够较好地协调各利益相关方的权益。董事会(或理事会)在国际上也都由相关利益群体代表组成,通过话语权进行协商决策和利益博弈。

3.3 应该加强患者与医务人员在治理结构中的权重与很多国家不同的是,中国缺乏现代治理文化。自1949年建政以来政府的组织管理已经非常强大,目前纵向垂直管理体系还在加强,公民参与的公共治理空间十分有限。在医院治理领域具体体现为中国医务人员不能独立执业,离开大医院对执业生涯影响很大,医生实际上没有选择,对公立医院依附性很强。中国医疗领域比较缺乏专业主义,医生没有职业工会作为利益相关方进行谈判,没有真正的医生行业组织,医患双方很难进行对等协商,主要依靠行政力量维持。澳洲医院理事会的做法提示我国应使社区民意在医院决策层得到表达;法国医院专业委员会模式提示应逐步增加医护专业人员话语权,使医院的决策更加符合医学规律,同时应逐步推进医生自由执业,构建医生自由执业的运行模式。

3.4 完善治理工具是夯实治理的基础好的治理模式和理念离不开专业的治理工具。法国和澳大利亚的经验都在于要规范并不断完善各项权利制度,形成制约机制。我国应该在医院层面逐步推进医院人事制度改革,淡化身份差别,实行岗位管理;开发预算、财务、绩效和质量安全的治理工具,加强医院内部的数字化管理。在政府层面应在加强监管的基础上,制定医疗机构法和(或)公立医院法(条例)。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

李卫平, 刘能, 阮云洲. 浙江大学医学院附属邵逸夫医院治理结构分析[J]. 卫生经济研究, 2005(4): 3-10. |

| [2] |

蔡志明, 王琦, 卢祖洵. 公立非营利性医院建立法人治理结构理论探讨[J]. 中国医院, 2004(6): 34-37. |

| [3] |

顾昕. 全球性公立医院的法人治理模式变革——探寻国家监管与市场效率之间的平衡[J]. 经济社会体制比较, 2006(1): 46-55. |

| [4] |

王霞, 郑雪倩, 李敬伟, 等. 公立医院法人治理结构现状综述[J]. 中国医院, 2007(5): 2-4. |

| [5] |

李文敏, 方鹏骞. 构建我国公立医院法人内外部治理结构的思考与设想[J]. 中国卫生事业管理, 2007(9): 606-607, 613. |

| [6] |

董云萍, 张莉, 方鹏骞. 基于法人治理的国有医院产权激励与约束研究[J]. 医学与社会, 2007(4): 25-27. |

| [7] |

李敬伟, 王霞, 郑雪倩, 等. 公立医院法人治理结构改革的原则及其外部约束机制[J]. 中国医院, 2007(5): 5-7. |

| [8] |

Deeping health reform in china building high-quality and valued-base service delivery[R]. WHO, 2017.

|

| [9] |

Simone S. Health care systems in transition in France, European observatory on health systems and policies[R]. 2014

|

| [10] |

Louis Rolland, l'hopital explique, son organisation, son fonctionnement[M]. FHF, 2011.

|

| [11] |

Deloitte Access Economics. The economic Impact of incontinence in Australia[M]. Continence foundation of Australia, 2011.

|

| [12] |

Australia's health system, http://www.aihw.gov.au/australias-health/2014/health-system/

|

| [13] |

Judith M Dwyer. , Australian health system restructuring-what problem is being solved?[J]. Australia and new Zealand health policy, 2004. |

(编辑 刘 博)