新生代农民工是指80年代以后出生、到城市就业的农村户籍人口。[1]国家统计局最新数据显示,截至2015年10月,新生代农民工达到1.76亿,约占农民工总量的48.6%,该数据还处于不断增长的态势,成为促进中国经济社会发展的重要力量。相比老一代农民工,新生代农民工的受教育程度更高,对城市的工作和生活具有更高的心理预期,融入城市愿望更强烈。但是,这一群体年龄普遍较小,生活经验缺乏,社会交往圈子也较狭窄;此外,由于我国城乡二元制度的存在,农民工属于城市的边缘人群,很少得到政府相关部门的关注和重视,受到各种偏见和歧视,当面临城市生活的各种压力时,心理承受和抗压能力较低,容易出现自卑、抑郁、孤独等各种心理健康问题。[1]有调查显示,新生代农民工的心理健康水平显著低于全国正常成年人[2],也低于同年龄组的城市户籍青年[3]。学术界对流动人口心理健康的问题展开了大量的研究,但以美国和欧洲国家地区为主,对于中国流动人口特别是新生代农民工心理健康的研究比较缺乏。

关于污名和歧视的研究源于对弱势群体的关注。污名是指人们觉察到的一种负面属性,它常会使带有负面属性的个体或群体远离或逃避正常的社会阶层,且内含自我贬低的意思。歧视是指由于固有的个体差异而采取的对他人产生影响的一定形式的区分、排斥或限制,以实现“不合理”的目的,其结果是对某些社会群体、成员形成一种剥夺,造成不公正的社会现象。[4]可见,污名侧重于态度观念,而歧视侧重公众所表现出的行为。污名可能导致歧视,但公众对资源的关心、性别偏见等因素也可能会导致歧视。因此,分开探讨污名与歧视对新生代农民工心理健康的影响具有理论和现实的必要。

由于经济地位、语言和种族的差异,流动人口经常感受到来自社会污名和遭遇过污名和歧视的经历。[5]有研究发现,新生代农民工在城市受到歧视的严重程度仅次于残疾人、艾滋病患者,是受到社会歧视的最大群体之一。[6]大量研究表明,社会污名和歧视对农民工的心理健康具有巨大的负面影响,甚至大于对生理健康的影响。[7]Major指出,移民在一个新的环境里通常受到污名化,由此引发的歧视会直接或间接地影响到被污名者的健康水平。[5]个体受到的歧视经历使其处于一种应激状况,降低城市生活的主观幸福感、自尊和自我效能感,增加抑郁的严重程度,是影响处境不利群体的重要压力源。[8]然而,并非所有经历污名和歧视的人群都会出现心理健康问题。部分研究发现,污名和歧视与心理健康并没有必然关系,遭遇过污名和歧视经历的弱势群体自我效能感甚至高于相应的优势群体,和正常人一样工作和生活。[9]相关理论和实证研究表明,歧视还会通过许多中间变量调节或中介对心理健康的负面影响。

应激的CPT(cognitire-phenomenological-transactional)理论模型强调应对策略在应激中的重要作用,认为个体能够通过有效的努力来应对面临的应激源,从而降低或消除应激水平。[10]有研究指出,应对方式与心理健康显著相关,应对方式是应激与心理健康的中介机制,对身心健康起着调节作用。[11]积极的应对方式可以提高自身的社会适应能力,有效减轻污名对个体心理健康的负面影响。[12]胡伟等研究指出,逆境评价策略在流动人口歧视知觉和心理适应之间具有部分中介作用。[13]一项以拉美劳工为对象的研究发现,在文化程度较低的群体中艰苦的劳动对其心理健康具有负面影响,而在文化程度较高的群体中却不存在这种现象。这可能是因为受过良好教育的人掌握有较多的资源,能较好地应对来自与社会污名相关的各种压力。[14]

社会污名和歧视经历与心理健康的关系可能还受到一些认知变量如迁移前心理预期的影响。具有较高的心理预期和乐观的态度可以减少患抑郁症的风险,是适应迁入地生活的保护因素。[15]而Williams则认为,不切实际的期望会导致迁移后患心理疾病风险的增加。[16]在迁入地受到污名和歧视经历后,由此产生的期望与现实之间的落差可以预测更高水平的心理压力、焦虑和抑郁。[17]部分研究表明,在流动人口中,没有做好迁移准备或临时性的迁移行为会增加个体出现心理困境的可能性。[18]对于不同研究结论存在的分歧,Tom认为,歧视经历对心理健康的影响可能是一个复杂的过程,既有积极作用,也具有消极影响。[19]

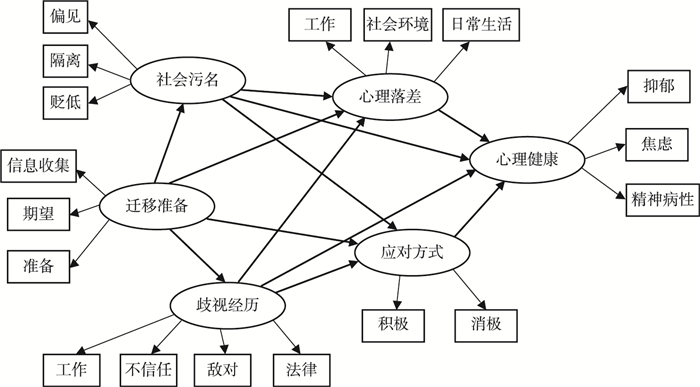

以上研究表明,应对方式、个体特征、迁移前的准备、期望与现实的落差等因素对心理健康具有独立作用或交互效应。虽然大部分文献都认为污名和歧视会导致心理疾病,但仅从某个因素进行探讨,对其影响机制仍缺乏深入的研究。鉴于此,本文从整体的角度综合考察几类中介因素在污名、歧视经历和新生代农民工心理健康关系之间的调节作用,以更全面和准确地把握其内在的影响方向和影响程度。首先,基于相关文献建立一个新生代农民工心理健康影响因素的理论假设模型(图 1)。然后,通过结构方程模型实证检验理论模型的科学性。在模型中,本文假设污名和歧视经历对新生代农民工的心理健康具有直接的负面影响;应对策略、期望和现实的心理落差、迁移前的准备在污名、歧视经历与新生代农民工心理健康的关系中起到中介作用。消极应对方式会增加污名和歧视经历对心理健康的负面影响;通过积极应对污名和歧视经历,可以提高其心理适应能力;新生代农民工迁移前后的心理落差越大,遭遇污名和歧视经历后,会增加其患心理疾病的风险;做好迁移前的充分准备,可以提高自身的应对技能,进而降低污名和歧视经历对心理健康的负面影响。

|

图 1 污名、歧视经历对新生代农民工心理健康影响因素理论假设模型 |

本文数据来源于2013—2015年国家社科基金“农民工社区融合与城市公共文化服务体系研究”课题组收集和建立的数据库。课题组选择长株潭(湘潭、长沙)、长三角(杭州、宁波)、珠三角(深圳、东莞)三个城市群体的六个城市作为调查地点,采用配额抽样方法进行。依据当地官方登记的新生代农民工就业分布的情况和比例,选取建筑行业、酒店旅游服务业、批发零售业、制造业、家政服务和其他服务业五个相对集中的行业抽取调查对象。此外,抽取男女性别的比例也尽量和农民工所在调查地区一致。

纳入本研究调查的对象条件包括:(1)年龄在18~34岁之间;(2)在农村出生,户籍登记所在地在农村;(3)在城市务工,但没有取得所在城市永久居住权;(4)在工作生活城市居住至少一个月;(5)所在工作场所主要为商店、专营店、酒吧、建筑地点等,没有固定工作场所的如修理工、商贩所在的街道也纳入抽样的范畴。按照对象入选的要求发放问卷1 000份,回收有效问卷815份,有效回收率达81.5%。抽取的样本地域主要分布在城乡结合部、商业区、城市中心区、街道、郊区乡镇和远郊区县等。

2.2 变量测量 2.2.1 心理健康采用Derogatis编制的心理症状自评量表(SCL-90)[20],该量表由自评报告的90个题项共10个因子组成。本研究主要关注新生代农民工的心理压力状况,为了简化分析过程,只选取最能够体现心理健康问题的三个因子(抑郁、焦虑、精神病性)来测量新生代农民工的心理健康水平。回答采用5级评分法(从来没有=1,严重=5)。每个因子得分加总的算术平均值为心理健康水平得分,得分越高,说明心理健康状况越差。由于条件所限,对同一对象没有在不同时段进行重复测量,所以采用内部一致性评价法评价量表的信度,该量表和三个因子在本研究中的内部一致性系数(Cronbach's α)分别0.85,0.83, 0.86和0.88。通过验证性因素分析(CFA),各项拟合指数都达到了统计学的要求,拟合度良好,量表具有较高的效度。

2.2.2 社会污名采用Harvey[21]编制的社会污名问卷,该问卷由林丹华课题组翻译,主要测量流动人口感知受到来自社会的偏见、隔离等态度评价。问卷包括18个题项,采用4点计分法,从“完全不同意”到“完全同意”分别记“1~4”分。本研究通过探索性因子分析(Explorative Factor Analysis,EFA)从18个题项的数据结果中抽取公因子。提取因子时采用主成分分析,根据特征值大于1以及载荷系数大于0.5的原则,最后共抽取三个公因子。第一个公因子支配6个题项,取名为“贬低”因子,第二个公因子支配5个题项,取名为“偏见”因子,第三个公因子支配3个题项,取名为“隔离”因子。另外四个题项的因子载荷系数均低于0.40,被剔除出因子组成成分。每个公因子的得分均值越高,表明被调查者感知受到的社会污名程度越高。修正后的量表和三个公因子在本研究中的内部一致性系数(Cronbach's α)分别为0.79,0.82,0.74和0.67。进一步通过验证性因素分析,各项拟合指数都达到了统计学的要求,拟合度良好,量表具有较高的效度。

| 表 1 调查地区新生代农民工社会人口学特征(%) |

通过参考国内学者林丹华等编制的歧视量表[22],自行设计新生代农民工社会歧视测量问卷。初始问卷包括20个题项,通过前期预调查和访谈结果对问卷进行了修改,运用上述的探索性因子分析方法,删除了不符合条件的题项,最终提取了四个公因子,形成由14个题项构成的歧视量表,主要测量被调查者在工作和生活中感知受到的不公正对待。“工作歧视”因子支配了6个题项,主要测量被调查者在找工作或工作过程中受到歧视的程度。“不信任”因子支配了5个题项,主要测量被调查者在日常生活中周围发生的犯罪事件(如偷盗等)自己被怀疑的程度。“贬低”因子支配了3个题项,主要测量被调查者受到周围人否定性评价的程度。“法律歧视”因子支配了3个题项,主要测量被调查对象在当地生活中受到执法不公正的经历。回答采用4点记分法,从“从来没发生过”到“经常发生”分别记1~4分。每个因子得分均值越高,表明被调查者受到的歧视程度越高。自制量表和四个公因子内部一致性系数(Cronbach's α)分别为0.82,0.85,0.83,0.79和0.76。通过验证性因素分析,各项拟合指数均达到了统计学的要求,拟合度良好,量表具有较高的效度。

2.2.4 迁移准备采用Leavey[23]编制的流动人口迁移准备量表,根据前期访谈结果对该量表的表述进行了部分修改,共包括10个题项,主要测量新生代农民工到务工城市工作和生活的准备。回答采用4点记分法,从“完全不同意”到“完全同意”分别赋值1~4。通过探索性因子分析共抽取了三个公因子:“信息收集”因子支配了4个题项,主要测量被调查者在务工城市获取关于外来人口法律法规知识和信息的情况;“心理预期”因子支配了3个题项,主要测量被调查者预测在务工城市将要面临的各种困难、污名和歧视以及较高的生活消费水平等情况;“准备”因子支配了3个题项,主要测量被调查者在打工城市做好解决困难的准备程度。三个因子得分均值越高,表明被调查者到务工城市工作和生活的准备越充分。该量表和三个公因子的内部一致性系数(Cronbach's α)分别为0.80,0.71,0.78和0.74。通过验证性因素分析,各项拟合指数都达到了统计学的要求,拟合度良好,量表具有较高的效度。

2.2.5 心理落差采用Bhugra[24]编制的流动人口心理落差测量量表,并结合中国新生代农民工的特点对量表的表述和部分内容进行了修改,主要包括10个题项,测量新生代农民工对务工城市生活在迁移前的预期和迁移后现实之间的差距。回答采用5点记分法,从“好得多”到“差得多”分别记1~5分。本研究定义期望与现实的落差理解为新生代农民工在务工城市的工作生活比迁移前的预期要差。通过探索性因子分析提取了三个公因子:“生活”因子支配4个题项,主要测量被调查者在城市生活的预期与现实的落差;“社会环境”因子支配3个题项,主要测量被调查者在城市感知到的社会环境如公共医疗服务的获取、社会的接纳程度与期望之间的落差;“工作”因子支配3个题项,主要测量被调查者现实工作状况与预期之间的落差。每个因子得分均值越高,被调查者的心理落差越大。该量表和三个公因子的内部一致性系数(Cronbach's α)分别为0.79,0.74,0.73和0.82。通过验证性因素分析,各项拟合指数都达到了统计学的要求,拟合度较好,量表具有较高的效度。

2.2.6 应对策略采用解亚宁[25]编制的“简易应对方式问卷”,问卷包括20个题项。回答采用4点记分法(“从来没有过”到“经常发生”分别记0~3分),1~12题为积极应对因子,因子得分均值越高,被调查者遇到困难采取的应对方式越积极;13~20题为消极应对因子,因子得分均值越高,被调查者遇到困难采取的应对方式越消极。该量表和两个因子的内部一致性系数(Cronbach's α)分别为0.76,0.78和0.70。通过验证性因素分析,各项拟合指数都达到了统计学的要求,拟合度良好,量表具有较高的效度。

2.3 变量赋值为了便于对各观测变量进行数据分析和解释,本文对所有变量进行了同向重新赋值(表 2)。

| 表 2 变量指标及赋值 |

首先,采用共同方法潜因子法检验本研究调查数据的共同方法偏差效应。其次,运用描述性分析、方差分析对新生代农民工感知到的社会污名、歧视经历和心理健康状况的特点进行统计和分析。再次,采用person相关分析检验所有潜变量测量指标的相关性程度。最后,运用结构方程模型验证各变量之间关系的理论假设模型。在已有研究中,一般人口学特征(性别、年龄、文化程度、婚姻状况)是最常见的控制变量,本文考虑到流动性对新生代农民工心理健康也可能产生较大影响,因此将流动性也纳入控制变量中。调查数据中的缺失值(少于2%)采用均值代替,所有数据统计和分析采用SPSS19.0和SAS9.2统计软件包完成。

3 结果与分析 3.1 问卷数据共同方法偏差检验结果共同方法偏差(common method bias, CMB)是指由于同样的数据来源或评分者、同样的测量环境、项目语境以及项目本身特征所造成的预测变量与效标变量之间人为的共变,进而影响量表的结构效度。[26]本次调查所有数据都是通过被调查对象的自我报告途径获得,因此要进行共同方法偏差检验。本研究采用共同方法潜因子途径对问卷量表的CMB进行检验。即建立问卷量表的二阶验证性因素分析模型,将共同方法偏差作为一个潜因子(CMB),加入二阶模型进行分析。如果在包含该因子情况下的显著拟合度优于不包含的情况,则存在CMB效应。表 3数据显示了二阶验证性因素分析模型和共同方法潜因子模型的比较结果,可见,共同方法潜因子模型的大部分拟合指数并没有较二阶验证性因素分析模型大幅提升,表明问卷数据不存在共同方法偏差效应。

| 表 3 共同偏差方法检验模型拟合指数 |

815个被调查者的平均年龄为23.2±3.1岁,女性占38.5%,58.3%的被调查者为初中及以下文化程度,超过60%的人未婚。被调查者外出打工平均年限为4.7±3.2年,在工作城市居住年限平均有2.3±1.1年。平均月收入为1 423.2±809.3元,只有4.1%的被调查者认为他们的家庭经济状况在家乡是属于富裕。74%的被调查者平均一年至少回家乡一次。相对于男性农民工,女性的平均年龄更低(21.8±4.9岁),外出打工平均年限更短(3.2±2.5年),男性的平均月收入(1 757.3元)比女性高(1 237.5元),女性空间流动性(0.43±1.47)和总体流动性(0.57±0.42)比男性低(0.53±1.26,0.66±1.36),差异均具有统计学意义(P < 0.01)(表 1)。

3.3 新生代农民工污名、歧视经历和心理健康状况的特点新生代农民工总体心理健康状况在抑郁、焦虑和精神病性三个因子上的得分分别为2.24±0.05,2.55±0.32和2.57±0.93,高于全国正常人得分(1.50±0.59,1.39±0.43和1.29±0.42)[27],社会污名和歧视经历得分为2.87±0.35和2.96±0.26(表 4)。

| 表 4 新生代农民工污名、歧视经历和心理健康状况(M±SD) |

以抑郁、焦虑、精神病性和污名、歧视经历为因变量,进行2(性别:男和女)×2(年龄:25岁及以下和25岁以上)×2(文化程度:初中及以下和初中以上)×2(婚姻状况:已婚和未婚)×2(流动性:高和低流动性)方差分析,结果表明:文化程度对抑郁、污名和歧视经历的主效应显著(F=6.72,P < 0.001;F=7.33,P < 0.01;F=4.87,P < 0.01),初中及以下学历者的抑郁得分显著高于初中以上学历群体,感知到的社会污名和歧视经历也比初中以上的要多。性别对歧视经历(F=6.03,P < 0.01)、婚姻状况对焦虑(F=4.73,P < 0.01)、流动性对焦虑和歧视经历(F=1.24,P < 0.01;F=5.79,P < 0.05)的主效应显著,即女性受到的歧视经历比男性多;已婚的焦虑感比未婚低;高流动性组的焦虑和歧视经历显著高于低流动性组。通过交互效应分析,对于抑郁、焦虑、精神病性和污名、歧视经历,性别、年龄、文化程度、婚姻状况和流动性不存在交互作用。

3.4 各因素和新生代农民工心理健康的相关分析采用person相关分析建立污名、歧视经历、迁移准备、心理落差、应对方式和心理健康各观测指标的相关矩阵,数据结果显示,大部分的相关系数在P < 0.05的水平上显著(表 5)。具体而言,污名、歧视经历和心理健康显著正相关,新生代农民工受到社会污名、歧视经历越多,则抑郁、焦虑情绪越多,精神病性也越明显。污名与歧视具有显著正相关,被污名化程度越高,受到的歧视经历越多。迁移前对城市相关信息收集与心理健康具有显著负相关,心理预期、心理落差与心理健康显著正相关。工作和生活领域的心理落差与心理预期、污名、歧视经历具有显著正相关性。行动准备与信息收集、心理预期显著正相关。积极应对与心理健康不具显著相关性,但与社会污名、歧视经历显著负相关,表明积极应对方式不是影响新生代农民工心理健康的直接因素。积极应对与迁移前准备具有显著正相关,即迁移前准备越充分,应对各种困难的态度和行为就越积极。消极应对与社会污名、歧视经历、迁移前准备、心理健康显著负相关,消极应对方式在一定程度上能有效预测新生代农民工心理健康问题。

| 表 5 各观测指标的相关分析 |

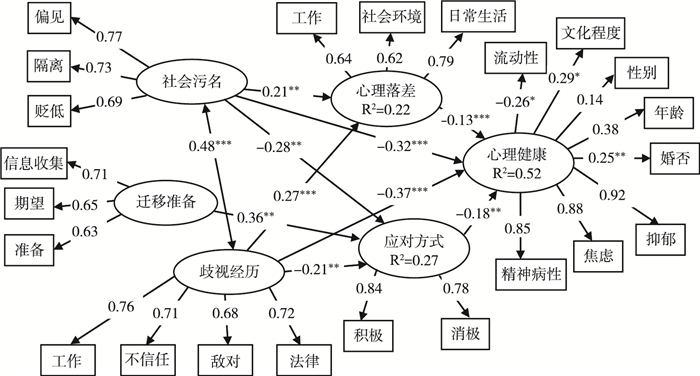

首先,对建立观测指标和潜变量的测量模型进行验证性因素分析(图 2), 结果显示,测量模型具有较好的拟合度:x2/df =1.94,GFI=0.91,RMSEA=0.07,CFI=0.96,NNFI=0.93, 所有观测指标载荷系数均大于0.60(P < 0.001),观测指标对潜变量具有较好的解释度。其次,建立各潜变量之间的结构方程模型,对图 1中理论假设模型进行检验。理论模型的方程结构包括12条路径,模型估计初始检测得到卡方检验值和GFI和CFI值较低,接近0.82。因此,要进一步修正模型,删掉三条包括从迁移前的准备分别到心理落差、污名、歧视经历系数不显著的路径,修正后结构方程模型的拟合指数较好,分别是x2/df=1.83,RMSEA=0.06,GFI=0.91,CFI=0.94,NNFI=0.92, 达到了要求。结构方程模型(图 2)中有六个潜变量,社会污名、歧视经历、迁移准备、心理落差、应对方式是原因潜变量,婚否、年龄、文化程度、流动性是控制变量,心理健康水平是结果潜变量。通过模型中控制变量以及各潜变量之间的路径系数发现:婚否、文化程度对心理健康水平具有显著正向影响,流动性对心理健康具有显著负向影响。污名和歧视经历对心理健康水平具有直接的显著负向影响,即高水平的污名和歧视经历可以预测低水平的心理健康状态。污名和歧视经历与心理落差具有显著正向关联,进而对心理健康具有显著的负向影响。社会污名、歧视经历和应对方式具有显著负相关,应对方式与心理健康具有显著正向影响。即社会污名和歧视经历通过心理落差、应对方式对心理健康具有间接的负向影响。此外,迁移前的准备对应对方式具有显著正向影响。结果表明:期望和现实的心理落差、应对方式在污名、歧视经历与心理健康的关系中具有部分中介和调节作用。所有影响因素对新生代农民工心理健康的解释方差贡献率达52%。

|

注:*P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001 图 2 社会污名、歧视经历对新生代农民工心理健康影响结构方程模型 |

本研究调查显示,新生代农民工在心理健康的抑郁、焦虑和精神病性三因子水平低于全国正常成人水平,心理健康状况不容乐观。通过建立结构方程模型,就社会污名、歧视经历对新生代农民工心理健康的直接、间接影响进行了实证分析。结果表明,污名、歧视经历程度越高的新生代农民工,其心理健康状况越差,这与LeBel等学者研究结果一致。[12]期望与现实的心理落差和应对方式可以中介污名、歧视经历对新生代农民工心理健康的影响。这有助于我们更全面、清楚地认识中国新生代农民工的心理健康状况及其背后的深层次原因。

新生代农民工为中国城市化建设和工业化的发展做出了巨大贡献,但是其价值并没有得到社会肯定。农民工在城市经常受到来自社会的污名,在工作和生活中到处遭受歧视。比如,农民工通常被市民描述为“肮脏”、“无知”、“不可信任”、“暴力”等。某些政府政策和制度也限制了农民工在城市获得与市民平等的就业、住房、子女教育等权利与机会。[28]部分新生代农民工在离开家乡前对城市生活抱有美好的向往和期待,但到城里务工以后,受到当地的污名和歧视经历,使他们原本美好的期待与现实生活出现巨大的落差;在工作和生活中遭遇的困境也降低了其应对困难的积极性和自信心。因此,现实与期望的心理落差和消极应对策略增加污名、歧视经历对心理健康的负面影响。然而,迁移前的准备与应对方式具有较强的正向关联,做好迁移前的充分准备可以提高新生代农民工在城市生活的应对技能。污名和歧视经历与应对方式的负向关系揭示提高新生代农民工积极应对策略有助于降低污名、歧视经历对心理健康的负面影响。

个体特征变量中,已婚新生代农民工心理健康状况好于未婚群体,说明婚姻关系在某种程度上可以为新生代农民工提供“心灵避风港”,有利于改善其心理健康状态。未婚新生代农民工整体年龄较小,工作时间较短,社会阅历也不丰富,处理问题理性不足,出现各种心理问题的可能性更高。文化程度的高低可以预测新生代农民工心理健康水平,低学历比高学历者更容易患各种心理健康疾病。流动性对心理健康的显著负向影响表明流动性越大,其心理健康水平越低。社会流动性理论认为,人们社会流动性的增多,一定程度上体现社会不平等的加剧,容易产生成员相对剥夺感,走向犯罪道路。[29]

相关分析结果还发现,积极的应对方式与心理健康没有显著关联,而消极的应对方式与心理健康具有显著正相关。究其原因,或许是本研究的对象是新生代农民工,该群体的生活背景与社会主流人群具有一定的差异。有学者指出,新生代农民工在城市的社会网络局限于血缘、亲缘的关系,并影响其生活世界的构建过程。[30]新生代农民工的社会支持非常缺乏,当面临巨大的生存压力和困境时,即使采用积极应对策略,也难以获得足够解决问题的社会资源。因此,积极应对方式并不一定能直接提高其心理健康水平。这与相关研究结果相似,在恶劣的环境中,相对于消极应对方式,积极应对策略对心理健康的影响较小。[31]

本研究通过结构方程模型对污名和歧视经历与新生代农民工心理健康的关系进行了研究,突破了以往运用多元回归分析方法研究的局限性,使结果更具说服力。模型对心理健康的解释度达到52%,表明各变量对心理健康具有较好的预测。因此,要改善新生代农民工的心理健康状况,必须制定和实施积极的健康促进计划。首先,营造良好公平竞争环境,完善城乡社会保障制度,维护农民工的基本权益。其次,建立新生代农民工迁移前的教育和培训制度,提高新生代农民工的应对技能,帮助其积极应对在迁入城市可能遭遇来自污名和歧视的各种困境。最后,建立心理援助机制,对新生代农民工特别是患有心理疾病的群体和未婚者更多的关注,提供良好的心理咨询和支持服务,加快其社会适应过程。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

曹成刚. 新生代农民工心理服务体系建设探析[J]. 中州学刊, 2013(9): 78-83. |

| [2] |

孟亚. 新生代农民工心理健康状况及应对方式相关性分析[J]. 职业与健康, 2013, 29(23): 3069-3072. |

| [3] |

甄月桥, 张殷鹏. 新生代农民工心理健康状况及群体差异分析[J]. 中国劳动, 2015(22): 65-68. |

| [4] |

Alonzo A A, Reynolds N R. Stigma, HIV and AIDS:an exploration and elaboration of a stigma trajectory[J]. Social Science & Medicine, 1995(41): 303-315. |

| [5] |

Major B, O'Brien L T. The social psychology of stigma[J]. Annual Review of Psychology, 2005(56): 393-421. |

| [6] |

蔡定剑. 中国就业歧视现状及反歧视对策[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007.

|

| [7] |

Jasinskala -lahti I, Liebkind K, Perhoniemi R. Perceived discrimination and well-being:A victim study of different immigrant groups[J]. Journal of Community and Applied Social Psychology, 2006, 16(4): 267-284. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1298 |

| [8] |

章洵. 农民工的主观幸福感及其影响因素分析-以武汉市512名农民工为例[J]. 社会工作, 2007(5): 48-51. |

| [9] |

Twenge J M, Crocker J. Race and self-esteem:Meta-analyses comparing Whites, Blacks, Hispanics, Asians, and American Indians and comment on Gray-Little and Hafdahl[J]. Psychological Bulletin, 2002, 128(3): 371-408. DOI:10.1037/0033-2909.128.3.371 |

| [10] |

韦有华, 汤盛钦. 几种主要的应激理论模型及其评价[J]. 心理科学, 1998, 21(5): 441-443. |

| [11] |

徐虹. 北京公务员心理健康和应对方式的关系[J]. 中国健康心理学杂志, 2010, 18(4): 426-428. |

| [12] |

LeBel, T. Perceptions of and responses to stigma[J]. Sociology Compass, 2008(2): 409-432. |

| [13] |

胡伟. 歧视知觉、逆境评价和流动人口心理适应的关系[J]. 中国临床心理学杂志, 2012, 20(5): 679-683. |

| [14] |

James S A, Hartnett S A, Kalsbeek W D. John Henryism and blood pressure differences among black men[J]. Journal of Behavioral Medicine, 1983(6): 259-278. |

| [15] |

McKelvey R S, Mao A R, Webb J A. Premigratory expectations and mental health symptoms in a group of Vietnamese Amerasian youth[J]. Journal of American Academy Child Adolescent Psychiatry, 1993(32): 414-418. |

| [16] |

Williams C L, Berry J W. Primary prevention of acculturative stress among refugees[J]. American Psychologist, 1991(46): 632-641. |

| [17] |

McKelvey R S, Webb J A. Premigratory expectations and postmigratory mental health symptoms in Vietnamese Amerasians[J]. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1996(35): 240-245. |

| [18] |

Chou K L. Pre-migration planning and depression among new migrants to Hong Kong:the moderating role of social support[J]. Journal of Affective Disorders, 2009(114): 85-93. |

| [19] |

Tom D. Effects of perceived discrimination: Rejection and identification as two distinct pathways and their associated effects[D]. Doctoral dissertation, the Graduate School of The Ohio State University, 2006.

|

| [20] |

Derogatis L R, Lipman R S, Covi L. SCL-90:an outpatient psychiatric rating scale-preliminary report[J]. Psychopharmacology Bulletin, 1973(9): 13-28. |

| [21] |

Harvey D R. Individual differences in the phenomenological impact of social stigma[J]. The Journal of Social Psychology, 2001, 141(2): 174-189. DOI:10.1080/00224540109600545 |

| [22] |

林丹华, 马丽霞, 徐晓, 等. 年轻女性流动人口高危行为及其影响因素分析[J]. 中国临床心理学杂志, 2010, 18(2): 183-186. |

| [23] |

Leavey G, Rozmovits L, Ryan L, et al. Explanations of depression among Irish migrants in Britain[J]. Social Science &Medicine, 2007(65): 231-244. |

| [24] |

Bhugra D. Migration and mental health[J]. Acta Psychiatrica Scandinavica, 2004(109): 243-258. |

| [25] |

解亚宁. 简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J]. 中国临床心理学杂志, 1998, 6(2): 114-115. |

| [26] |

熊红星, 张璟, 叶宝娟, 等. 共同方法变异的影响及其统计控制途径的模型分析[J]. 心理科学进展, 2012, 20(5): 757-769. |

| [27] |

鲍凤香, 刘伟伟, 秦小夜. 突发性聋患者心理健康状况与人格特征的相关性分析[J]. 中国实用护理杂志, 2015, 31(23): 1724-1727. DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2015.23.003 |

| [28] |

Li L, Wang H M, Ye X J, et al. The mental health status of Chinese rural-urban migrant workers:comparison with permanent urban and rural dwellers[J]. Social Psychiatry and Psychiatric Epide-miology, 2007(42): 716-722. |

| [29] |

麻国安. 中国的流动人口与犯罪[M]. 北京: 中国方正出版社, 2000.

|

| [30] |

渠敬东. 生活世界中的关系强度——农村外来人口的生活轨迹.2001.(载)柯兰君等.都市里的村民[M]. 北京: 中央编译出版社, 2001.

|

| [31] |

肖蓉, 张小远, 冯现刚. 驻岛礁军人心理健康状况与应对方式研究[J]. 中国公共卫生, 2005, 21(1): 17-18. DOI:10.11847/zgggws2005-21-01-09 |

(编辑 薛云)