2. 湖南大学社会保障研究中心 湖南长沙 410082

2. Hunan University, Changsha Hunan 410082, China

提高居民抵御疾病经济风险的能力是世界各国卫生系统的基本功能之一。[1]而这很大程度上依赖于如何建立一个完善的互助共济与风险分担机制,确保卫生筹资的公平性。2009年以来,新医改为保障居民的疾病经济风险,实现人人享有基本医疗卫生服务奠定了基石。之后,我国城镇职工、城镇居民、新农合三项基本医疗保险实现了对全国95%以上居民的全覆盖,建立起世界上最大的基本医疗保障网。2012年以来,大病补充医疗保险与基本医疗保险形成双层保障网,显著减轻了居民的医疗费用负担。基本医疗保险政策范围内住院费用报销比例达到70%左右。[2]与此同时,居民发生灾难性卫生支出(Catastrophic Health Expenditure,CHE)乃至因病致贫的现象仍然存在。而且,医疗保险的碎片化导致因病致贫状况存在城乡差异,农村因病致贫问题更加严重。根据国务院扶贫办数据,我国农村贫困人口中的42%是因病致贫返贫,有的地方甚至高达50%,在各种致贫原因中,因病致贫在各地区均位于前列。[3]

灾难性卫生支出一直是卫生服务研究领域的热点问题。[4-11]然而,聚焦于全民医保且利用完整的家庭支出和家庭成员数据而非仅用户主的数据来代表全家,或仅用部分家庭支出数据。完整的数据将有助于全面反映医疗开支对生活水平破坏的全貌以及医疗保险制度的保障效果。进行的全国性研究较少。为更好地解决看不起病、因病致贫问题,促进精准医疗扶贫和医疗保险制度的完善,实现“健康中国2030”规划纲要所提出的推动健康领域基本公共服务均等化的目标,需要更新研究方法和研究数据,对于CHE的状况及其城乡差异进行及时评估,提出相应政策建议。

2 资料与方法 2.1 资料来源理想情况下,应该利用跟踪数据来估计因疾病发生带来的医疗开支对生活水平破坏的严重程度,以此来确定疾病风险发生后,在非医疗卫生方面的商品和服务支出会如何变化。[12]基于此,本文采用中国家庭动态跟踪调查(CFPS)2012年和2014年数据。CFPS由北京大学中国社会科学调查中心实施,包括经济活动、家庭关系与家庭动态、健康等诸多研究主题,是一项全国性、大规模、多学科的多年社会跟踪调查项目。CFPS样本覆盖25个省(市、自治区),调查对象包含样本户中的全部家庭成员。对于家庭和个人层面数据的详细记录使得CFPS成为研究CHE动态演进状况的绝佳数据。

2.2 研究方法本文采用世界卫生组织Adam Wagstaff的方法衡量CHE及其分配敏感性。[4]研究集中指数调整前后的家庭CHE发生率、发生强度,并从城乡差异、贫富差距等视角,考察CHE的分配敏感性。同时,运用洛伦茨曲线和集中曲线衡量家庭消费支出和现金卫生支出的累进程度。

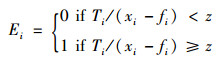

2.2.1 家庭CHE发生率和发生强度一定时期内家庭现金卫生支出超过家庭收入或支出的一定比例时会被定义为“灾难性的”。[3]家庭CHE发生率为发生CHE的家庭占全部样本家庭的百分比。用Ei表示是否发生CHE,则其计算公式如下:

|

(1) |

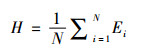

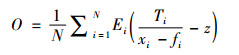

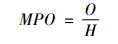

其中,Ti为家庭年现金卫生支出,xi为年消费性支出,fi为家庭食品支出,z为设定的阈值。根据以往的研究,本文中阙值确定为40%。CHE的发生率H表示发生CHE的家庭占全部家庭的百分比。平均差距O反映全社会所有家庭CHE的严重程度,相对差距MPO反映CHE对于发生CHE家庭的冲击强度。计算公式如下:

|

(2) |

|

(3) |

|

(4) |

CHE对于收入分配状况是不敏感的,仅从发生率和发生强度的指标来看,无法反映出穷人和富人在CHE上的分配结构。因此,进一步引入洛伦茨曲线、集中曲线和集中指数以反映CHE的收入分配状况。

洛伦茨曲线和集中曲线分别用来衡量收入分配、健康状况不平等的程度,其中,集中指数是衡量健康领域不平等的常用变量,被定义为集中曲线和公平(45°)线之间区域的2倍。计算公式如下:

|

(5) |

其中,r为收入水平的排序状况,h为健康变量,μ为h的平均值。集中指数取值在-1~1之间。如果没有社会经济不平等的话,集中指数是零。当集中曲线在公平线上方时,C<0,表示CHE在收入较低的家庭中发生率更高或强度更大,反之亦然。Ch和Co分别表示CHE发生率和发生强度的集中指数。

按照边际效用递减规律,穷人卫生支出的边际效用将会比富人更大。CHE的不同分配状况对于社会总福利的影响是不同的。为了更加直观地反映穷人和富人在CHE上的分配差异,一般采用加权的方式,对穷人和富人赋予不同的权重,收入越低,权重越高。然后乘以CHE的发生率和平均差距,得到集中指数调整后的CHE发生率HW和CHE平均差距OW,公式如下。

|

(6) |

|

(7) |

如果CHE更亲贫,则集中指数C为负,集中指数调整后HW的发生率比调整前的H更高。从社会福利最大化的角度来看,真正的CHE状况比H表现出来的要更加严重,因为CHE更加倾向于发生在穷人身上,反之亦然。

3 结果 3.1 调查对象基本情况从调查人口总体情况来看,2012—2014年,住户总消费、住户支付能力、现金卫生支出的均值均呈现增长,且有统计学差异。现金卫生支出占总消费的比重均值呈小幅增长,但现金卫生支出占支付能力的比重均值呈下降趋势,二者均有统计学意义。从城乡来看,城市的住户总消费、支付能力、现金卫生支出的均值均显著大于农村,2012—2014年,城乡绝对数额均呈上升态势;从城乡现金卫生支出占总消费的比重和现金卫生支出占支付能力的比重来看,比重均值均是农村大于城市且有统计学差异,表明农村的卫生支出压力更大。2012—2014年,除农村现金卫生支出占总消费的比重有小幅上升外,城乡的比重均值均在下降,且有统计学意义(表 1)。

| 表 1 调查对象基本情况 |

2012、2014年CHE发生率分别为26.389 21和24.819 36,绝对值较高。2012—2014年,CHE总体的发生率和平均差距、相对差距均呈下降态势,其中,相对差距下降最多,为6.904 86,下降率为23.016 721 71%。可见,两年间我国CHE问题得到了有效的缓解。

从CHE的收入分配状况来看,无论是发生率还是平均差距,集中指数的绝对值均很小,低于0.1,表明是相对均等的。具体而言,2012—2014年,发生率集中指数由-0.0441 018 9变为-0.036 236 01, 表明CHE发生率在穷人中的集中状况有所下降。平均差距的集中指数则由-0.001 540 43变为0.023 815 8,由负变正,且绝对值增加,表明CHE平均差距的集中指数由略亲穷,变为略亲富。值得一提的是,虽然CHE的收入分配相对均等,但由于CHE发生率原本就高,集中指数调整后的CHE发生率比调整前更高,如2014年高达25.718 72%,意味着考虑收入分配状况的CHE发生率问题更加严峻(表 2)。

| 表 2 2012、2014年的CHE发生率、平均差距、相对差距 |

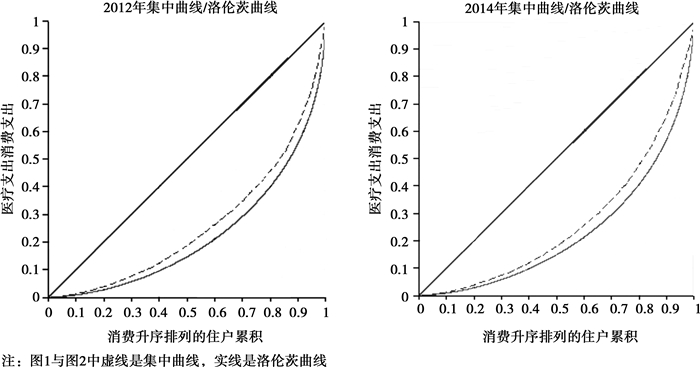

2012、2014年住户支付能力的洛伦茨曲线与现金卫生支出的集中曲线如图 1所示。可以看出,两年中,收入分配的不均等性很明显,但现金卫生支出比收入分配状况有更大的累进性。这意味着随着支付能力的增强,现金卫生支出在累进增长。尽管两年的集中曲线都接近于洛伦茨曲线,但现金卫生支出不平等程度始终小于收入分配的不平等程度。

|

图 1 2012年、2014年的集中曲线、洛伦茨曲线 |

首先,无论城乡,两年的CHE发生率水平均很高。城乡比较而言,除了2014年的相对差距是城市(24.59668)大于农村(22.17674)外,两年的发生率、平均差距、相对差距均是城市小于农村。因此,总体而言,农村受到的CHE的危害比城市更大,但2014年城市发生CHE家庭受到的冲击程度大于农村。

其次,2012—2014年,城乡的CHE发生率均呈现下降的趋势;城市的平均差距和相对差距略有上升,农村的平均差距和相对差距大幅下降。表明2012—2014年,城乡CHE的发生状况虽然得到了有效控制,但是CHE的发生强度的应对效果出现了城乡分化,农村的应对效果较好,城市地区的问题仍未得到控制。

再次,虽然城乡内部CHE的收入分配是相对均等的,集中指数的绝对值均低于0.1,但两年城乡集中指数调整后的发生率均比调整前高。具体而言,发生率的集中指数均为负且亲穷。2012—2014年,城市发生率的集中指数亲穷程度下降,而农村发生率的集中指数的亲穷程度上升。表明从CHE发生率角度来看,城市穷人、农村非穷人的保障效果更好。2012年城市发生率集中指数绝对值大于农村,2014年城市发生率集中指数绝对值小于农村,即农村CHE发生率比城市更亲穷。

最后,从城乡平均差距的集中指数来看,绝对值也很小,是相对均等的。具体而言,除了2012年城市地区亲穷外,其他情况下都亲富,表明无论城乡,CHE对于富人的冲击强度更大。当然,这一结果也意味着2012年农村和2014年城乡的CHE的平均差距被高估。从趋势来看,2012—2014年城市平均差距的集中指数大幅上升,农村在下降;2012年城市小于农村;2014年城市大于农村。表明2012—2014年,对于农村的CHE冲击强度保障比城市更加有效;农村CHE的平均差距的亲富程度得到有效改善;而城市由亲贫变为亲富,且程度上升。就不同人群而言,制度对于城乡穷人的冲击强度保障比富人更加有效。考虑到穷人发生CHE可能是医疗费用过高或者自身贫困,而富人发生CHE只能是医疗费用支出过高,这一结果很有可能体现了因病致贫问题的严重程度(表 3)。

| 表 3 2012、2014年城乡CHE分配状况 |

CHE的产生需要具备三个条件:需要自付费用的医疗卫生服务的可得性;低家庭支付能力;缺乏预付机制的风险共担。审视这些条件后可以发现,我国CHE的风险及其城乡、贫富差异与我国医疗保险制度关系密切。

4.1 全民医保对于降低CHE发生率与发生强度功不可没2012年以来,包含城镇职工、城镇居民、新农合在内的全民医保覆盖率达到了95%以上,制度的筹资与保障水平也逐年递增。以新农合与城市居民医保为例,2012—2014年,筹资标准由300元上升到410元,其中人均政府补助标准由240元上升到320元。[13]筹资的提高带来了报销比例的提高、报销目录内病种、药品、诊疗项目范围的扩大,全民医保的覆盖高度、覆盖宽度得到拓展。加上商业医疗保险、2012年开始推行的城乡居民大病补充医疗保险等补充保险项目的综合作用,显著降低了居民个人的现金卫生支出。2012—2014年个人卫生支出比例由34.8%下降至33.2%[14],从而有效抑制了CHE的发生率与破坏力。

4.2 有限的保障内容、水平可能导致医保无法改善甚至加剧CHE强度部分地区基本医保和大病补充医保存在病种限制,一些大病、门诊慢性病以及治疗大病、重病、慢性病的特效药和器材没有纳入医保药品目录。这种罗列式的病种或者诊疗项目、药品目录由于无法穷尽所有,对于患目录外病种、使用目录外药品和诊疗项目的人群不仅不公平,也导致政策报销比和实际报销比存在差距,影响了应对CHE风险的效果。而且,医疗保险在释放人群医疗服务需求的同时,由于保障深度和宽度有限,疾病经济风险降低程度有限,可能导致CHE发生强度的进一步加剧乃至因病致贫。上文中无论城乡,CHE对于富人的冲击强度更大进一步说明了这一点。穷人由于自身经济实力有限,可能在享受医疗保险后依然会看不起病,从而间接规避了CHE更大的冲击强度。但这也可能导致穷人把小病拖成大病,最终引发更大的CHE后果。

4.3 收入水平与医疗保险差异导致农村、穷人遭受更大的CHE发生率风险虽然CHE的收入分配状况相对均等,但绝对值较高且集中指数亲农村、穷人状况已然成为严峻的问题。城乡收入差距使得农村家庭现金卫生支出比重高于城市家庭,农村人口本来就面临更大的CHE风险。新农合又先天不足,无论在筹资金额、保障水平还是报销范围等方面都低于城镇职工医保。两方面综合导致了农村家庭发生CHE的风险更高。此外,医疗保险优惠政策不足加剧了穷人在面对CHE时的脆弱性。在穷人本就支付能力不足的背景下,医疗保险制度统一的起付线、报销比例和封顶线政策使得穷人面临CHE的风险大于富人。2012—2014年,虽然制度的报销比例有所提高,但穷人并未得到更多的补偿优惠。

5 建议WHO指出,所有人均应获得所需要的有质量的卫生服务,并且不因享受这些服务而出现经济困难。因此,应推行包括人口全覆盖、服务全覆盖和费用全覆盖在内的全民健康覆盖(UHC),提高居民卫生服务利用的公平性。[15]全民医保不等于UHC,而仅仅是UHC的一个维度。要想从根本上抵御CHE,必须在实现基本医疗保险人口全覆盖之后,继续朝着卫生服务和卫生费用全覆盖的方向努力,把更多数量、更优质量的卫生服务项目纳入医疗保障范围,降低个人卫生费用负担。具体而言,应采取以下措施:

5.1 持续推进卫生费用全覆盖,降低个人卫生支出比重根据经济发展和人均收入提高的速度,循序渐进提高基本医疗保险筹资和保障水平,合理调整医保目录,放宽大病、门诊慢性病等相关病种的限制范围,减少自费药品和诊疗项目比例。在此基础上,构筑全方位、多层次的医疗保障网络,做好基本医保、大病保险、医疗救助、商业健康保险及慈善帮扶等制度间的联动互补。最大限度降低所有家庭的现金卫生支出,使得无论贫富,现金卫生支出负担乃至CHE发生率和发生强度有所降低。

5.2 持续推进居民医保的城乡深度整合,平等应对城乡CHE风险在城乡收入差距短期内无法消除的背景下,要按照国务院关于整合城乡居民医保的规定,实行城乡统一缴费、管理、报销政策,统一定点医疗机构、统一医保目录内药品和诊疗项目,农村可以免遭更多CHE的冲击,提高城乡之间风险保障的均等性。

5.3 持续推进卫生服务全覆盖和质量提高,从源头控制CHE的冲击推进公共卫生和基本医疗服务全覆盖、均等化,重视西部、边远、贫困等地区基本医疗卫生服务的可及性和质量保障,缩小城乡间、贫富人群间卫生服务可及性和质量差距,促进公平公正。加快推进全科医生制度,为所有人建立健康档案,防微杜渐,杜绝小病拖成大病。推进健康扶贫,优先为贫困家庭提供全科医生签约服务,对因病致贫、因病返贫家庭进行分类医治。从而保障所有家庭公平享有卫生服务和健康的权利。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Health Systems: Improving Performance[R]. Geneva: World Health Organization, 2000.

|

| [2] |

李斌. 十二五"以来来我国医疗卫生事业改革发展的辉煌成就[EB/OL]. (2015-10-14)[2017-06-19]. http://news.xinhuanet.com/fortune/2015-10/14/c_128316651.htm

|

| [3] |

洪天云. 根治"因病致贫"还需"医疗扶贫"[EB/OL]. (2016-06-23)[2017-06-19]. http://news.163.com/16/0623/00/BQ73Q39F00014AEE_mobile.html

|

| [4] |

Wagstaff A, van Doorslaer E. Catastrophic and Impoverishment in Paying for Health Care:with Application to Vietnam 1993-98[J]. Health Economics, 2003, 12(11): 921-934. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1050 |

| [5] |

Xu K. Distribution of health payments and catastrophic expenditures: methodology[R]. WHO, 2005.

|

| [6] |

Van Doorslaer E. Catastrophic payments for health care in Asia[J]. Health Economics, 2007, 16(11): 1159-1184. DOI:10.1002/(ISSN)1099-1050 |

| [7] |

Yardim M S, Cilingiroglu N, Yardim N. Catastrophic health expenditure and impoverishment in Turkey[J]. Health Policy, 2009, 94(1): 26. |

| [8] |

吴群红, 李叶, 徐玲, 等. 医疗保险制度对降低我国居民灾难性卫生支出的效果分析[J]. 中国卫生政策研究, 2012, 5(9): 62-66. |

| [9] |

李昱, 孟庆跃. 医改前后农村老年家庭灾难性卫生支出状况分析[J]. 中国卫生经济, 2015, 34(1): 45-47. |

| [10] |

姜德超, 吴少龙, 魏予辰. 新医改缓解了看病贵吗?——来自两省家庭灾难性卫生支出分析的证据[J]. 公共行政评论, 2015(5): 4-29, 186. |

| [11] |

周钦, 田森, 潘杰. 均等下的不公——城镇居民基本医疗保险受益公平性的理论与实证研究[J]. 经济研究, 2016(6): 172-185. |

| [12] |

Gertler P, Gruber J. Insuring Consumption against Illness[J]. American Economic Review, 2002, 92(1): 51-70. DOI:10.1257/000282802760015603 |

| [13] |

财政部. 新农合和居民医保人均补助标准提高40元[EB/OL]. (2014-05-28)[2017-06-19]. http://finance.people.com.cn/n/2014/0528/c1004-25075130.html

|

| [14] |

卫生部. 2014年我国卫生和计划生育事业发展统计公报[EB/OL]. (2013-06-19)[2017-06-19]. http://www.moh.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/s7967/201306/fe0b764-da4f74b858eb55264572eab92.shtml

|

| [15] |

World Health Organization. Health Systems Financing: the Path to Universal Coverage[R]. Geneva, 2010.

|

(编辑 赵晓娟)