2. 香港科技大学公共政策学部 中国香港

2. Division of Public Policy, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong, China

自2009年我国新一轮医药卫生体制改革全面启动以来,改革在诸多方面都取得了有目共睹的成绩;但在很多方面,尤其是公立医院改革领域,距离人民群众的要求还有不小的差距。回顾医改蓝图的设计,在很大程度上参考借鉴了世界先进国家的经验和模式。2005—2008年轰轰烈烈的医改方案大讨论中,对所谓“英国模式”、“德国模式”、“美国模式”的参考和分析层出不穷。[1]其实,与我国内地同为华人社会的香港特别行政区与新加坡连续多年交替高居“全球最有效率卫生体系”之冠,在医疗卫生体系建设方面有很多值得借鉴之处。在内地深化医改的过程中,香港特别行政区的一些经验和教训都有一定的参考价值。本文旨在介绍香港特别行政区医疗卫生管理体制的基本框架、成功经验和主要问题,并评述当前医改的核心举措,以此探讨其对内地医改的启示。

1 香港特别行政区医疗卫生体系基本框架在彭博社(Bloomberg)全球最有效率的医疗卫生体系排名中,我国香港特别行政区高居第一。①其拥有全球最高的人口预期寿命(已超过日本)和最低的婴儿死亡率。在获得如此卓越的人口健康指标的同时,香港的卫生总费用仅花费GDP的5.7%,远低于同等收入国家和地区,表现出极高的投入—产出效能(表 1)。

| 表 1 主要经济体人口健康指标及卫生总费用比较 |

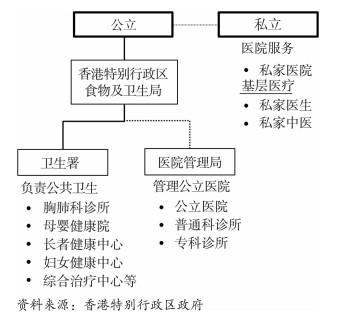

香港医疗卫生体系由两大部分组成(图 1):一个是满足市民基本需求、全民覆盖的公立体系;另一个则是市场主导、用者自费的私立体系。[2]私立医疗体系由十一家私家医院和遍布全港的众多私家诊所组成,市场化运行;依靠行业自律,基本不受政府规制。公立体系统一接受特区政府食物及卫生局(食卫局)领导,而食卫局对私立体系的影响仅限于立法和法律实施,无法干预其日常管理。该局下属卫生署及医院管理局(医管局)负责服务的提供。公立体系以“管办分开”为运营原则。作为特区政府的十三个政策局之一,食卫局负责医疗卫生政策的制定、财政拨款及督导,而实际的服务提供和运营管理则完全交由医管局和卫生署,前者负责医疗,后者负责公共卫生事务(属下设有卫生防护中心,负责疾病预防和控制,是应对公共卫生危机的专责机构),分工明确。

|

图 1 香港特区医疗卫生体系架构 |

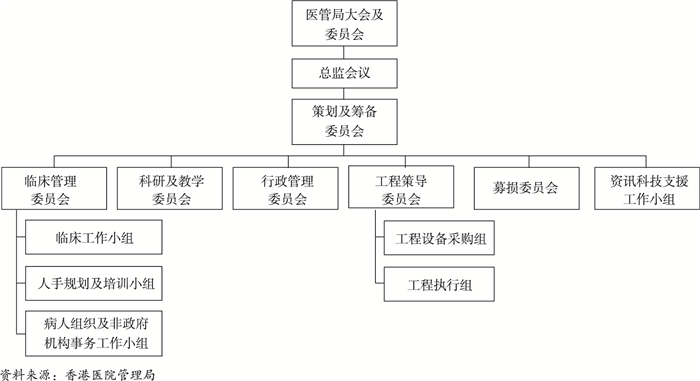

医管局是香港医疗体系的一大特色。它成立于1990年,是全球第一个以集团法人类似企业化方式运营公立医院的机构,通过食物及卫生局局长向特别行政区政府负责。这个非营利的法定机构管辖全港42家公立医院和医疗机构、48家专科门诊、73家普通科门诊,为市民提供约三万张床位。政府食卫局虽然提供政策领导,但并不干预医管局运作。投资、运营、人事招聘、培训考核、研究等与医院管理有关的各个方面的权限全部集于医管局,从而从根本上解决了多头领导、“九龙治水”的难题,真正实现了“管办分开”。医管局拥有一整套健全的法人治理结构和管理机制。其最高决策机构为医院管理局大会(类似于董事会),成员由特别行政区政府直接委任,以代表公众利益和政府监督。医管局大会成员均是来自不同行业的专业人士,体现了高度的代表性。这样的治理安排意在把公共部门的问责原则和现代的医院管理方法融合,提高公立医疗体系的服务质量和运行效率。医管局的管理层为总监会议,负责日常管理,并执行医管局大会的决策,其下按照职能分为若干执行层委员会(图 2)。

|

图 2 香港医院管理局组织架构 |

香港土地面积约1 100平方公里,分为十八个行政区。医管局按照地理区域,将公立医疗机构划分为七个联网(港岛东、港岛西、九龙西、九龙中、九龙东、新界西、新界东),为辖区内市民提供从初级(primary care)到三级(tertiary care)的专业服务。每个联网都有一到两家大型综合性医院作为核心,若干急症、专科及康复疗养医院和普通科门诊搭配组合。联网内各机构都有清晰定位和完整的双向转诊机制,通过各机构之间相互配合及支援,实现严格的分级诊疗、分工合作,使得联网内居民的基本医疗需求都能得到满足。虽然在体制上医管局和卫生署没有隶属关系,但在遭遇突发事件或公共卫生危机时,两个系统可以联动,互相支援。

医管局下辖全部机构信息共享,检查结果互通互认。作为所有公立医疗机构的“总承包商”,全部药品和耗材均由医管局统一全球招标采购,因而在国际市场具有很强的谈判议价能力,有效控制了药品价格。公立医院的医生由医管局统一招聘、培训、分配和考核。医生收入远远高于社会平均薪资①,公立医院医生没有“大处方”、“过度检查”的经济动机。

①如2016年香港社会平均中位数收入为每月15 500港元(约合12 500元人民币),而公立医院驻院医师的底薪(不包括津贴)为每月49 495~92 770港元;副顾问医生/高级医生为89 565~103 190港元;顾问医生则高达115 050~185 700港元。

2 香港特别行政区的医疗体制 2.1 医疗服务供给香港特别行政区七成的普通科门诊服务由遍布社区的私家诊所和私家医院提供,医生均在本地或海外医学院接受严格专业训练,独立执业。虽然收费较公立诊所高出五倍以上,但因排队时间短、便利性高等优势,广大市民仍旧习惯在私家诊所解决一般医疗需求。全港约三成的普通科门诊服务由公立诊所提供,其使用者大多为低收入人士、长者和长期病患。香港九成的专科门诊及住院服务由公立医疗体系承担。专科医疗服务如此悬殊的公私比例主要是由于公立机构由政府高度补贴,因而收费极为低廉,而专科及住院费用在私立机构则较为昂贵,且收费缺乏透明度。除非有极好的商业医疗保险,否则绝大多数市民在需要住院服务时,均首选公立医院。

香港特区的公立医疗体系深受英国“全民健康服务体系(NHS)”的影响,每位香港居民都能享受到特别行政区政府高度补贴且一视同仁的公共医疗服务。[3]在医管局的收入结构中,约95%均来自政府常规拨款,余下的5%通过向市民收取象征性费用来回收成本。因而医管局具有极强的财政杠杆管理引导医院和医生的行为,以达到政府的医疗卫生政策目标。从表 2可以看出,政府高度补贴之下,市民使用公立医院服务时所要缴纳的费用极为低廉。按照现行费率,普通科门诊每次“打包收费”50港元(约合40元人民币),其中包括了挂号费、诊疗费和通常三天的药费。住院收费部分,不同于内地通常使用的按项目付费或某些按病种付费,香港公立医院统一按照病床天数付费(per diem),每次住院除去75港元的床位注册费用,每天只定额收取120港元,这其中包含床位、手术、巡房、检查、药费、耗材和其他全部相关费用。由于服务优质且收费低廉,香港特区公立医疗机构获得了广大市民相当高的满意度。[4-5]

| 表 2 医管局辖下医疗机构主要服务费率 |

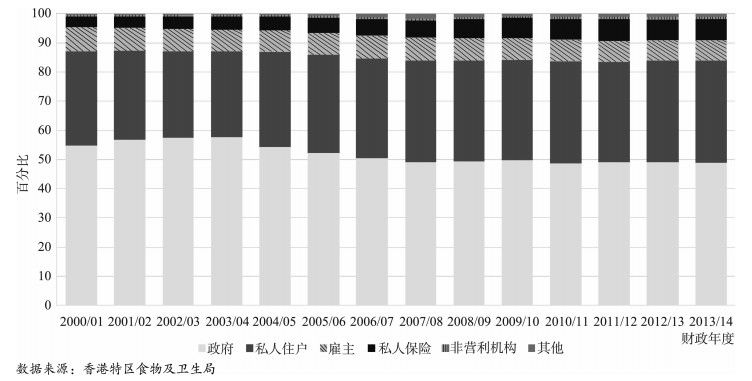

在筹资方面(图 3),政府税收占香港卫生总费用的一半左右;自费负担了约1/3,这部分主要是居民自愿使用私立医疗服务所支付的费用。由雇主为雇员购买的团体商业医疗保险大致承担了7%~8%的卫生总费用。这种团体医保覆盖了约200万市民,且有政府的公立系统“托底”,所以市民购买消费型个人商业医保的动力较小,占据约7%~8%。需要指出的是,由于种种原因,香港迄今没有社会医疗保险。

|

图 3 香港卫生筹资来源 |

首先,作为全球最长寿的经济体,香港社会人口老龄化非常严重。绝大多数长者都高度依赖价格低廉的公立医疗服务,且由于慢性病多发,为公立医院带来极大的服务压力。其次,公立系统不设“资产审查”的服务在为市民提供优质的“医疗安全网”的同时,也导致了某种程度的福利依赖。[3]公立医疗服务滥用非常普遍,导致了轮候时间过长。[6-7]这一问题在专科门诊尤为严重,大部分新症患者需要等候十几周甚至几十周才能获得门诊服务。此类情形和英国、加拿大非常相似。此外,维持公立医疗机构运行最大的压力来自公共财政。目前特区政府每年通过食卫局向医管局常规拨款近600亿港币,还要负担基建及应急支出。随着人口老龄化和医疗科技的进步,卫生总费用持续增长。在2017—2018财政年度,医疗卫生预算已经占据特区政府财政预算的约14.3%。如果不进行筹资改革,据测算,到2030年,政府财政总支出中将有近30%需要花费在医疗卫生上[8],对公共财政的可持续性构成巨大挑战,亦威胁现行医疗体系的有效运行。

3.2 医疗卫生改革历程二十世纪八、九十年代,新加坡、韩国和我国台湾地区等亚洲发达经济体开始陆续引入医疗储蓄或社会保险制度,旨在提供全民医疗服务的同时,改变医疗筹资对政府的依赖。香港亦在同一时期开始医改的探索。当时的港英政府和后来的特别行政区政府先后于1993年、1999年、2000年、2005年和2008年进行了五次改革尝试,试图建立覆盖全民的社会医疗保险,或借鉴新加坡经验引入个人账户的保健储蓄计划,借助筹资的抓手重塑医疗体系,但五次医改尝试均宣告失败。究其原因,大致有二。其一,无论是社会医保,还是个人账户,均意味着市民需要接受强制性缴费。对于习惯了质优价廉的公立医疗服务的市民来说,已形成某种福利依赖,因此反对改革。其二,社会医保和保健储蓄也意味着雇主用工成本提高,因此在若干次医改公众咨询中,工商业界也较少支持。五次失败的医改尝试后,特区政府终于意识到,任何需要强制缴费的筹资改革在香港现实的社会环境下都很难成功,因此不得不退而求其次,转而提出自愿性医疗保险计划,这一改革方向终于在2010年名为《医保计划,由我选择》的第六次医改尝试中获得市民认可。该计划可望于2019年正式施行。

4 香港特别行政区当前医改的主要内容香港医改的核心目标有二:一是改变筹资方式,适当提高个人筹资责任,减轻政府财政负担,保证公立医疗系统的可持续性;二是引导更多市民使用私立医疗服务,舒缓公立医疗系统的巨大压力,缩短轮候时间,以提高服务可及性。目前医改的三大核心举措包括:自愿医保计划、公私营协作计划和长者医疗券计划。

4.1 自愿医保计划自愿医保计划的主要目标是通过鼓励中高收入人士使用私立医疗服务来减轻公立系统的压力,以更好服务于中低收入群体。公立机构虽然费用低廉,但饱受轮候时间长的困扰,难以满足中高收入者对于高端服务的需求。之前几十年之所以这个群体的住院服务仍旧依赖公立医院,主要是因为私立医院收费高昂且缺乏透明度。但与此同时,香港的私立医院在医疗设施、医生资质和服务质量方面都具有相当高的标准,具备承接更多中高收入患者的能力。自愿医保的推出,可以给这个群体提供较高的财务保障,减轻其在使用私立服务时的后顾之忧,从而舒缓公立医疗系统的压力。

自愿医保由商业保险公司承保,主要覆盖住院服务,且包含昂贵的检查和药品费用,目前尚未将门诊服务纳入。虽然这一保险由商业机构运营,但具有某种公共保险的性质。政府将通过立法,要求所有在香港销售的消费性住院医疗保险都必须符合一系列的“最低标准”。原计划中的最大特点是,承保人不得像在私人医保市场上那样拒绝已有病症(pre-existing condition)人士投保,并且须保证终身续保。但为了兼顾保险本身的财务风险和承保人的合理利润,不同年龄及身体状况的投保人须缴纳梯度保费。为了保证已有病症的市民可以获保,特区政府曾规划注资500亿元设置高风险池,但受到不少学者及利益团体的批评而暂时搁置。庞大的保险业界对于无条件承保等条款也表示出强烈反对,特别行政区政府在后来的方案中不得不将这些关键的“最低标准”搁置。逆向选择问题曾是自愿医保受到争议的一个原因,但是作者于2014—2015年针对全港1 800名市民进行的随机电话调查显示,有高达三成的受访者表示有意愿加入该计划。[9]对于一个自愿性质的医疗保险,这个参保意向比例已经相当高,但是考虑到政府对于保险业界做出的巨大让步,未来自愿医保对于市民还有多大吸引力,值得质疑。在筹资改革的同时,特别行政区政府意识到,既然自愿医保会引导相当数量的市民到私立医疗系统求医,以现在私立医院收费不透明等问题,很可能会导致基金入不敷出。因此特区政府正在筹划修订立法,增强对私立医疗系统的规制。

4.2 公私营协作计划香港私立医疗体系规模可观,拥有能够提供高质量服务的私家医院、经验丰富的专家和先进的医疗技术。但之所以市民对公私立医疗服务的使用如此失衡,主要还是源于两者服务收费间的巨大差距。为了善用私立医疗资源,特区政府以“政府购买服务”的形式同私立医疗机构合作,构建公私伙伴关系(public private partnership)。2016年,特区政府向医管局拨款100亿港币设立基金,基金的投资回报用于推行一系列公私营协作计划。在具体操作中,公立医院将转介部分患者到私立医疗机构接受服务,患者只须缴纳较低的费用,余下的金额由医管局直接向参加计划的私立医疗机构支付。一方面减轻了公立医院的沉重压力,缩短了轮候时间;另一方面在不增加患者经济负担的同时,还能使其享受更快捷便利的私立医疗服务。由表 3可以看出,各种协作计划涵盖范围已经相当广泛,包括普通门诊、医学造影、预防医疗、专科手术乃至医养结合。采用“政府购买服务”的方式,不增加患者的经济负担,而且实现了公私营资源更好的配置,具有很高的推广价值。

| 表 3 香港医管局公私营协作计划概况 |

香港是全球老龄化最快的地区之一。2016年中期人口统计数据显示,香港65岁以上人口比例高达16%,且长者的贫困问题十分严重,约有31.6%的长者生活在低收入家庭,其中有12.4%需要依靠领取“综援”(类似内地的“低保”)维持生计。[10]受经济水平限制,这部分群体对公立医疗服务的需求尤为巨大,因而老年人口是舒缓公立医疗系统服务压力一个重要的切入点。基于“钱跟人走”和“补需方”的理念,特区政府于2009年试行“长者医疗券”计划,只要年满70岁的长者就可以申请,且不设资产审查。医疗券可用于支付私立诊所和医院的服务费用,减少了老年患者的等待时间。因使用方式灵活便利,这项计划在长者中很受欢迎,也成功向私立医疗系统分流了大批病情稳定的年长患者。到2014年,这项计划正式结束试点,成为一项可推广的医疗计划,长者每年可向政府领取2 000港元的医疗券用于支付私立医疗服务的费用,未用额度还可以累积到下一个年度。医疗券不但可以用于直接支付一般的门诊费用,还可以用于疫苗接种、体检、验光配镜等服务。

5 香港特别行政区医改对内地的借鉴意义虽然香港特区的社会制度与医疗体系的历史发展均与内地有较大差异,但其先进的管理理念以及改革经验和教训都对内地医改有一定的借鉴意义。首先,医改首先是政府治理问题,需要明确的价值目标和顶层设计。香港是全球闻名的自由市场经济体,一百多年来奉行“小政府、大市场”的积极不干预主义,政府介入市场和社会事务的深度远不及内地。但这样一个“小政府”却在医疗卫生领域扮演最核心的角色,为全港市民提供公平优质的公立医疗服务。不管医改内容如何,每届特区政府均郑重强调,维持高水准的公立医疗体系是政府对市民的政治承诺。

第二,特区政府在医疗卫生事业中扮演的“大政府”角色,在医管局身上得到最充分的体现。在内地医疗改革二三十年来遇到的若干体制障碍中,“管办不分”、“九龙治水”的痼疾一直没有得到根本解决。21世纪以来,内地很多地方政府借鉴香港医管局和新加坡公立医院法人化的改革经验,纷纷成立内地版的医管局、公立医院管理中心等机构,试图实现管办分开,但实际操作中可能往往未尽如人意。[11]香港模式能否在内地成功复制,值得商榷。其实,香港医管局的成功经验建立在两大前提条件之上:一是拥有一套健全的治理结构和管理机制,并且由一批具有杰出管理能力且深谙医疗体系运作规律的“医疗职业经理人”进行专业化管理。[12]二是特别行政区政府通过医管局为公立医院提供了超过九成的收入,有强大的财政杠杆进行调控。而内地无论是卫生行政部门,还是新成立的医管局,都缺乏如此强大的财政杠杆来管理公立医院。因此,通过设立医管局实现“管办分离”的做法是否适用于内地现有的医疗体制,还需商榷,否则结果很可能是南橘北枳。在社会医疗保险不断壮大的背景下,加强医保作为第三方支付者的能力建设,与医疗服务提供者进行集体谈判,或许才是内地医改的方向。

第三,就改革趋势而言,整个亚洲范围内医疗筹资普遍走向某种形式的社会医疗保险。即便是新加坡、中国香港这种深受英国全民健康服务体系(NHS)影响的前殖民地,迫于人口结构变化带来的巨大压力,也在不断探寻新的筹资方案,以保障医疗体系的财政可持续性。除此之外,为了更好地发挥市场力量,提高资源配置和服务效率,“政府购买服务”也成为医改的重要政策工具。香港近年来的实践便很好地证明了这种政府引导、公私营协作的模式在医改领域有广泛的应用前景。

第四,未来医疗卫生体系要面对的严峻挑战是人口高速老龄化带来的日益增长的长期护理需求。失能老人大量增加,传统的家庭赡养结构逐步弱化,势必对公立医疗和养老服务带来压力。尽早做好长期护理的筹资和服务规划尤为迫切。若能提早做好有前瞻性的预防医疗、长期护理的制度安排,将大大减轻未来需要承担的压力。“医养结合”这一理念近年来在内地得到越来越多的重视,香港在这方面亦有相关实践,例如特区政府借鉴长者医疗券“钱跟人走”的经验推出的长者社区照顾服务券计划。该计划通过对购买社区养老服务进行补贴,以此推进社区养老服务的发展,强化基层服务能力,缓解了传统机构养老体系的压力。与此同时,前文提到的疗养服务协作计划也是公私部门协力,在医养结合服务提供模式方面做出探索。

致谢

本文主要内容曾在中国人民大学国家发展与战略研究院和复旦大学公共卫生学院学术报告中汇报,得到许多同行的指导和反馈,在此表示感谢。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

唐均. "免费医疗", 被批判和被希冀的[N]. 财经网, 2013-11-06.

|

| [2] |

Chow N W S, Chi I. Aging in Hong Kong[M]. //LAM S K. The health of the elderly in Hong Kong. Hong Kong: Hong Kong University, 1997.

|

| [3] |

Leung G M, O. L. Wong I, Chan W-S, et al. The ecology of health care in Hong Kong[J]. Social Science & Medicine, 2005, 61(3): 577-590.

|

| [4] |

He A J. Public satisfaction with the health system and popular support for state involvement in an East Asian welfare regime:health policy legitimacy of Hong Kong[J]. Social Policy & Administration, 2018, 52(3): 750-770. |

| [5] |

Wong E, Coulter A, Cheung A, et al. Patient experiences with public hospital care:first benchmark survey in Hong Kong[J]. Hong Kong medical journal, 2012, 18(5): 371-380. |

| [6] |

Leung G M, Castan-Cameo S, Mcghee S M, et al. Waiting time, doctor shopping, and nonattendance at specialist outpatient clinics:case-control study of 6495 individuals in Hong Kong[J]. Medical care, 2003, 41(11): 1293-1300. DOI:10.1097/01.MLR.0000093481.93107.C2 |

| [7] |

Chan I, Beitez M A. Changing patient expectation[M]. //Leung G M, Bacon-Shone J. Hong Kong's Health System: Reflection, Perspectives and Visions. Hong Kong: Hong Kong University Press, 2006.

|

| [8] |

Leung G M, Tin K Y, Chan W-S. Hong Kong's health spending projections through 2033[J]. Health Policy, 2007, 81(1): 93-101. DOI:10.1016/j.healthpol.2006.05.014 |

| [9] |

He A J. Introducing voluntary private health insurance in a mixed medical economy:are Hong Kong citizens willing to subscribe?[J]. BMC health services research, 2017, 17(1): 603. DOI:10.1186/s12913-017-2559-7 |

| [10] |

Census and Statistics Department. Hong Kong poverty situation report 2016[R]. Hong Kong: Government of the Hong Kong Special Administration Region, 2017.

|

| [11] |

和经纬, 罗源昆. 中国大陆公立医院治理结构改革: 模式、局限与方向[M]. 社会政策评论, 2014.

|

| [12] |

Cheung A B L. Modernizing public healthcare governance in Hong Kong:a case study of professional power in the new public management[J]. Public Management Review, 2002, 4(3): 343-365. DOI:10.1080/14616670210157238 |

(编辑 谢宇)