2. 昆明理工大学管理与经济学院 云南昆明 650093

2. School of Management and Economics, Kunming University of Science and Technology, Kunming Yunnan 650093, China

中国医疗服务业正处于传统与转型创新的交叉时期,传统就医模式已不足以满足人民群众逐渐增长的就医需求,需要探索新的就医模式解决医疗服务困境。医疗联合体(简称“医联体”)的提出和建设是有效缓解我国医疗服务难题的重要举措。2017年4月国务院办公厅发布《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》提出医联体的建设标准,指导医联体的建设,为形成有序就医的医疗合作网络提供政策指导。医联体是分级诊疗的重要载体,指将同一区域内不同级别医疗机构的卫生资源整合在一起,以三级医院为牵头单位,联合二级医院和若干基层医疗机构,引导患者在医联体内分层有序就医,整合区域医疗资源,促进优质资源下沉、提升基层医疗服务能力、完善医疗服务体系。

但近几年医联体建设和分级诊疗机制的推进非常缓慢,并且在医院之间、政府部门和医院之间等出现诸多问题。根据社会学研究理论,医联体网络涉及多个异质参与主体,系统的分析这些异质行动者在医联体中的交互作用和博弈过程,科学合理的协调他们之间的关系,是使各行动者共同服务于分级诊疗机制的基础。

因此,本文基于行动者网络理论在异质参与者网络研究中的应用成果,对医联体网络中涉及的异质行动者间的问题化、招募、利益共享和动员进行分析,针对医联体运行障碍提出相应的建议。

2 医联体概况我国在20世纪80年代提出了“医疗协作联合体”,2009年新医改后,医联体成为医改的重要内容。2013年召开的“全国卫生工作会”正式将医联体建设和分级诊疗机制作为未来医改工作的重点。多年探索中,具有代表性的主要有以资产为纽带的紧密型医联体模式;由核心医院托管医联体内成员单位的模式;以技术为纽带的松散型医联体模式。[1]目前仍以松散型的医联体为主,但这种模式在管理、运行、作用发挥等方面存在的一些问题和不足,往往不利于医疗联合体的持续有效运转和发展,因此一些医联体逐渐由松散型向紧密型方向发展。[2]医联体的构建和发展需要考虑管理方式、卫生服务购买和支付方式、内部利益的分配、医疗信息的共享等问题,所以在实际的建设和工作推进中仍有诸多困难。各地区成立的众多医联体组织中,往往存在以下问题:(1)管理模式不明确,包括财务、医保支付、人力资源、医生执业形式和成员医院的法人权力等;(2)医院信息化标准多种多样,数据互通共享困难;(3)利益和责任分配不清晰,分级诊疗工作效率低下。[3]

在2018年两会政府工作报告中,明确提出要大力推进实施分级诊疗机制以及提高基层医疗卫生服务的能力和质量,把更多的人才技术、财力物力、优惠政策向基层倾斜、做好做实家庭医生签约服务,发挥基层医疗机构和家庭医生的“守门人”作用。并决定成立国家卫生健康委员会和组建国家医疗保障局(原医保各部门),目的是整合部门职能、提高执行效率、落实医改政策。如今,医改进入深水区,利益分配和格局再调整阻力很大,现在把相关职责整合在一起,避免了各部门间职能交叉重叠,提高工作效率,有利于医改各项政策的执行。

医联体作为分级诊疗机制的载体,涉及组织及管理、人员建设、利益分配、服务连续性和资源共享等方面[4],包括需求方、供给方、管理方、筹资方和系统集成等众多行动者[5]。除了上述人类行动者外,还包括政策、网络技术、医疗设备、制度和规则等非人类行动者。并且,各医联体组织普遍存在“大医院不愿放、基层不愿接、信息不共享”等问题。[6]解决这些问题需要政府在医联体建设的不同阶段担任不同的角色,这关系到医联体的功能定位和未来的去向[7],着重从“诊疗科目分级合理、基层接得住、医保能配套、患者真受益”等方面突破分级诊疗模式遇到的难题[8]。

在医疗联合体中不仅包括行为人,诸如患者、医生、医院管理者、医疗卫生政策制定者和监督者以及资源筹集者和分配者,还包括观念、政策、信息技术、信息设备等共同存在于实践和关系之中的非人类主体[9],这些行动主体通过资源共享联系,形成医疗行动者网络。美国阿拉斯加地区通过医疗机构的重组来促进医疗服务模式的改变,诊疗过程中强调以人为本,结果显示候诊时间明显缩短,并且提高基层医疗机构的服务质量,会大幅提高患者对卫生服务的满意度。[10-12]同时,卫生信息技术的应用能够提高医疗服务质量和上下转诊的衔接性,从而提升就诊效率和改善医疗质量。[13-14]

由以上论述可知医疗网络的参与者较多关系复杂,协调性较弱,所以有必要从网络的整体性角度分析医联体,充分认识并了解他们之间的联系有助于制定有效的医联体运行措施。

3 行动者网络理论行动者网络理论(Actors-Network Theory,ANT)是用于描述通过特定技术与非技术要素的相互结合,人类和非人类共同建立的网络,维持网络持续存在,并发展网络以解决特定问题的社会学研究方法。主要用于研究在某一行业或者某一项目中不同利益相关者的地位定义和对其他成员的影响。

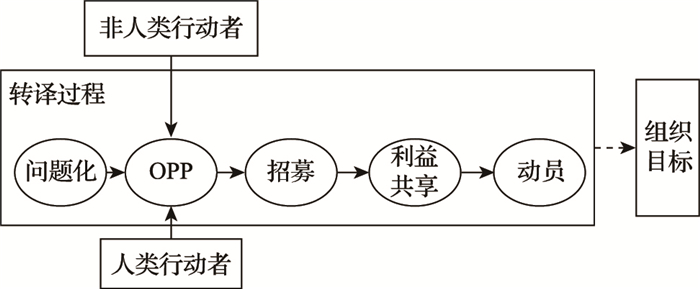

ANT主要内容包括异质行动者、广义对称性、网络、强制通行点以及转译等。异质行动者是指参与某一网络形成的人类和非人类实体,基于广义对称性原则,人类和非人类行动者同等重要,应以相同的方式来分析。医联体异质网络各行动者如表 1所示。这里的“网络”是一种动态、互动、变化、工作的过程,是许多实体朝它聚集的活动目标,更是一种描述连接的方法。[15]各行动者通过“网络”相互作用、博弈,在获得自身的资格和利益的同时,也提供必要的资源共同营造一个相互协调的、有明确关系的确定网络。[16-17]转译是ANT的核心内容,在行动者间协调、博弈的过程中,他们的角色和功能也在发生变化,核心行动者通过转译的问题化、招募、利益共享和动员四步将其他行动者的问题、利益和兴趣激发出来,使他们加入到社会网络构建中,最终形成稳固的异质行动者网络。[18-19]转译过程如图 1所示,强制通行点(Obligatory Passage Point,OPP)是核心行动者提出的并解决其他行动者困难与障碍的措施,是每个行动者必须通过的节点,确保各行动者能够接受和承认核心行动者的定义,各行动者的满意程度,决定了网络联盟的稳定程度。[20]

| 表 1 医联体异质网络各行动者 |

|

图 1 行动者网络理论转译过程 |

转译是网络形成的关键过程,行动者的输入绝不一定能够准确地判断它的输出,因为它随时会改变和修改它所表达的意义,核心行动者必须随时考虑到它的特殊性,任何一个环节的不完善都会导致网络构建的失败。例如,在2013年Science杂志中Afarikumah和Kwankam采用该理论分析加纳远程电子医疗项目失败的原因。此项研究详细分析了参与者转译的4个环节,得出由于异质行动者转译不充分导致项目失败,也说明了非人类行动者对项目成功的重要性。[21]

目前国内采用ANT分析问题多集中在教育、产业标准制定等领域。[22-23]在医疗领域中,主要用于电子健康问题、电子病历采纳以及信息共享和交换等方面。[24-25]利用ANT分析医联体异质网络的构建也具有切实意义。首先,ANT突出过程思维,为研究医联体网络提供了一个更全面、更系统的角度来分析行动中的问题。其次,医联体组织中异质行动者众多,受政策、技术、组织等多重因素的影响和制约,他们的角色和功能也在发生变化,需要对事物发展过程进行多视角理论表现和多样性阐释的分析方法,而采用ANT有助于全面梳理构建医联体网络过程中异质行动者与系统之间的交互关系。网络的发起者,即核心行动者,参与整个网络构建的组织和协调工作,对网络中的每个行动者的角色、地位、功能等进行重新界定,并确保在网络中不会有行动者发生“背叛”,形成利益均衡的医联体网络并维持网络存在。

在不同的医联体模式和医联体类型中,网络构建的参与者都包含卫生部、财政部、医保机构、各级医疗机构、卫生信息技术、患者、居民等,因此本文利用ANT分析医联体网络的构建具有一定的普适性,对医联体建设有启发性意义。

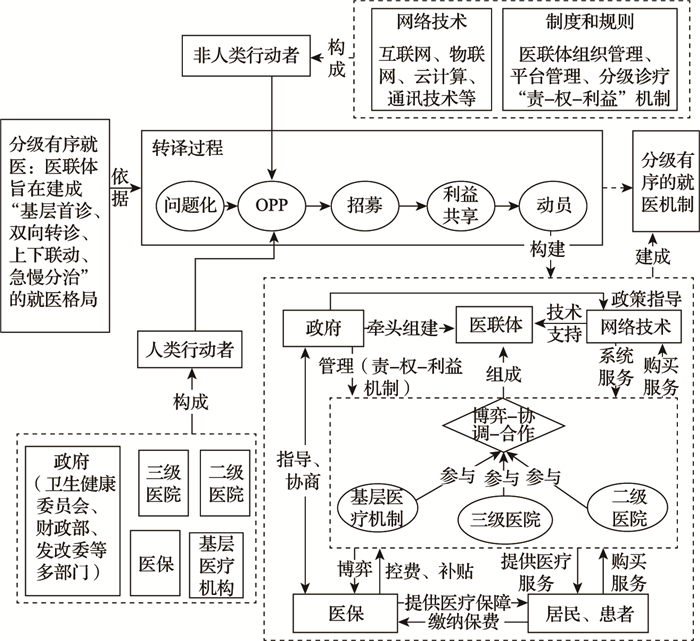

4 区域医联体行动者网络分析 4.1 各主体间关系分析本文从组织层面分析医联体网络,其中人类行动者主要包括:(1)管理方,即政府,是医疗卫生服务及其产品相关政策的制定者、执行者和监督者,主要是指国家卫生健康委员会;(2)医疗机构是供给方,主要指医疗卫生服务的实际提供者,包括三级医院、二级医院和县级医院、基层医疗机构;(3)筹资方,即医疗卫生资源的筹集者和分配者,主要包括医疗保障局和财政部;(4)居民、患者是需求方,是医疗政策和医疗服务的目标人群;(5)系统集成方是卫生信息技术系统的开发和支撑企业,为医疗行业提供技术支持。非人类行动者主要包括信息技术、资金和政策等。[4, 26]

医联体网络行动者关系如图 2所示,政府发挥监督、组织和协调作用,推动组建医联体建立分级诊疗制度,协调“三医”之间的关系,为医院提供财政补贴,并对各医联体进行考核和激励,优化医疗服务体系。

|

图 2 区域医联体网络行动者关系 |

为提高医疗服务效率,不同级别医院应处理不同层次病症才能发挥资源优势。城市三级医院(包括中医院)主要提供急危重症和疑难复杂疾病的诊疗服务,并接收地区二级和基层医院的向上转诊患者以及安排病情稳定的患者下转。城市二级医院和县级医院主要为多发病患者治疗,急危重症患者抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务。基层医疗机构主要为常见病提供治疗和接收来自三级、二级医院下转的病情稳定患者。三个级别的医疗机构通过区域卫生信息平台相连接,共享患者的基本信息,实现远程协助诊断、实时处理转诊业务。

借助网络和通讯技术有助于医联体网络具有更强的连接性,解决大部分医联体组织在地域上分开、时间上难以协调的问题。医疗机构、医保、患者同处于一个医疗服务系统之中,一方面利用医保有限的基金,为参保人员提供优质的医疗服务,通过控费实现对医疗费用的总量控制,在一定程度上限制医疗费用增长[27];另一方面,通过各项医保优惠政策鼓励居民、患者在基层首诊,促进医联体内双向转诊。

居民、患者是医联体分级诊疗机制的服务人群,网络的目的也是为居民、患者提供易获得的医疗卫生服务,“小病治疗在社区、大病不出市、康复回基层”是分级诊疗的基本服务框架。但是,医疗服务属于特殊公共物品,基于治疗的不可逆性以及对于生命健康的考虑,居民、患者会选择去医疗技术高和设备先进的大医院就诊。所以,居民、患者的自主选择和转诊意愿是影响分级诊疗机制的重要因素,改变居民、患者传统的就医观念,引导他们在基层首诊、接受分级就医机制是医联体分级诊疗机制实施的关键。

4.2 行动者网络转译过程分析依据行动者网络理论的转译过程,从问题化、招募、利益赋予和动员四个关键环节对医联体网络的构建过程进行分析,转译过程如图 3所示。

|

图 3 医联体异质行动者网络转译过程 |

问题化是网络建立的第一步,主要内容是明确网络中的核心行动者,并由核心行动者确定网络构建的目标,界定其他行动者的角色和功能,提出解决方案和措施使各行动者接受认可强制通行点,最终实现组织目标。

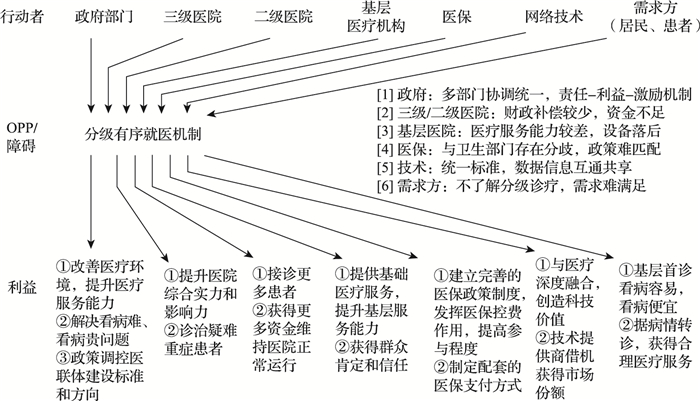

医联体是我国医改的重要内容,需要政府部门的财政支持和政策指导。地区三级医院是医联体的发起者和组织者,并借助其优质的医疗卫生资源与各级医院协商、合作,共同建成分级有序的就医机制。政府部门更多担任指导者和推动者的角色,因此在医联体网络构建中地区三级医院是网络的核心行动者。图 4所示为医联体网络的OPP以及各行动者的利益和面临的障碍。

|

图 4 医联体行动者网络问题定义 |

(1) 对政府而言,医联体可以改善现有的医疗困境,提升医疗服务能力,解决“看病难、看病贵”问题。但具体的实施执行涉及国家卫生健康委员会、国家医疗保障局、财政部等诸多部门,需要不同部门的积极参与,所以需要部门之间充分协调合作,制定合理的利益—责任分担机制,维持医联体持续发展。分级诊疗机制能够为居民、患者提供合理、有序的医疗服务,但由于基层医疗机构服务能力较弱,加之对分级诊疗机制并不熟悉,所以短时间内难以改变传统的就医习惯。

(2) 对各级医疗机构而言,通过技术帮扶、科室共建等方式能够使二级和基层医疗机构获得自身发展所需的资源,也能减少三级医院门诊量,专注于疑难杂症和重症的诊治。大部分的疾病在二级医院已经能够得到很好的治疗,所以理论上来说二级医院将接诊更多的患者,不断提升医院地位。分级诊疗机制强调基层医疗服务的重要性,在获得更多的医疗卫生资源的同时也将帮助基层医务人员提升业务能力。

但是,各级医疗机构的分层救治定位未能有效实现。政府对于医院的财政支出较少,大医院的主要资金来源于患者,过多的患者下转将损害大医院的收入;并且,向上转诊的指标控制的很严,而下转的指标和监管措施却没有明晰的规定,导致上级医疗机构截留病人,“大医院不愿放”。[8]基层医疗机构设备比较落后,医务人员整体能力较低,从三级医院转诊下来的患者不能得到很好的后续康复治疗,出现“基层接不住”。另外,分级诊疗科目的不完善和不合理也使得医疗机构难以明确判断患者是否符合转诊规定。

(3) 医院收入、医务人员待遇、医保。医院财政收入分为:政府补贴、药品加成、医疗费用,随着“药品零加成”政策的全面实施,医院收入只有政府补贴和医疗费用。根据原国家卫计委的规划,医院取消药品加成减少的合理收入,80%左右将通过合理调整医疗技术服务价格弥补,10%由政府进行财政补贴,另10%通过医院优化管理自行消化。[28]但是,医疗服务价格不能过分增长,医院也要不断更新自己的软硬件设施,所以若不对医保、药品生产与采购进行改革,医联体网络将难以持续发展。而且,医院对于医务人员的绩效考核标准也要相应改变,提高医生的待遇,保持医务人员的工作积极性。医改不仅要改医院,药品流通环节要改,医务人员待遇问题要重视,医保也要相应的配套,医疗各方面改革同步推进才能更好地实现居民、患者分级就医。

(4) 随着大数据、数据分析、云计算等互联网技术不断发展,医疗行业对于技术的要求也在提高,需求逐渐加大。医联体网络的发展需要借助于卫生通信技术,远程医疗、智慧医院、区域信息平台等都需要卫生信息技术的支持。对于技术服务商而言,医疗行业还属于新领域,市场前景以及潜在价值巨大,因此其更愿意为医疗组织提供新技术。我国医疗卫生信息标准体系包括基础类、数据类、技术类和管理类四大类的标准,但各医院管理系统开发公司开发标准并不同,医院采用的HIS、LIS、PACS等系统也可能不同,而且已经出现医院被企业“捆绑”的现象,数据互通较为困难。缺乏统一的管理平台、管理体系、标准的知识系统、服务流程以及统一的操作规范[29],是“信息难共享”的主要原因。

通过对图 4分析可知,每一个主体都面临着障碍和困难,所以要完成转译过程,各主体必须排除或者克服各自的困难。[30]解决医联体网络中各行动者遇到的障碍并获得期望的利益,就必须认同医联体网络的强制通行点—分级有序就医机制,最终形成科学有效的医联体行动者网络。

4.2.2 招募:参与网络构建构建医联体网络是一项社会活动,需要政府部门、医疗机构、医保等不同角色的行动者共同参与完成,每一个行动者都拥有各自的利益和行动能力,同时,他们的行为和获取的资源受到行动者之间关系的影响。[23]

核心行动者牵头组建医联体。地区三级医院作为核心行动者与区域内的二级医院和众多基层医疗机构合作组建医联体,共同制定医联体的管理标准。政府部门作为引导者和政策制定者主要提供政策、资金支持,制定“权—责—利益”机制维持医联体网络持续发展,协调各政府部门为医联体构建提供所需的资源。尤其医保部门,既要合理制定措施促使患者在基层首诊、愿意上下转诊,也要利用医保机制调节各医疗机构之间的矛盾,均衡分配利益,稳定医联体网络。对卫生信息技术服务商而言,庞大的医疗数据资源蕴含的价值是其参与动力,参与程度越深获得的竞争优势就越大。鼓励实力较强的信息技术公司和系统软件开发集团加入到医疗信息化中,充分发挥网络技术的连接作用,突破各机构之间地域和时间上的障碍,把居民、患者、医生、医保和医院连接在一起,打造社会网络化医联体。

4.2.3 利益共享:形成利益共同体利益共享是在各行动者之间建立起一种利益分配机制,也是核心行动者试图加强和稳固问题化过程中所确定的其他行动者的身份,本质上是给予每个行动者利益和落实各行动者的功能定位,确保各行动者尽职尽责而不发生“背叛”,维持整个网络存在和良好运行。[25]医联体网络将为各行动者带来以下益处:

(1) 有助于合理的配置地区医疗卫生资源和改善医疗服务环境,提高基层服务能力,逐渐引导患者分级就医。对于居民、患者来说,分级诊疗可以很好地解决患者在大医院就医遇到的“三长两短”问题。

(2) 分级诊疗机制强调基层首诊和公立医院的公益性,也将赋予三级医院更大的责任和权力均衡配置该区域的医疗卫生资源,有助于解决“大医院不愿放”的问题。注重基层医疗机构的综合能力,全面提升医疗设备、医务人员业务能力,充分利用基层医疗资源为患者提供常见病的治疗,节约患者就医的时间和成本,增加患者对社区医院的信任,解决“基层接不住”的问题。在医联体分级诊疗机制内,多数患者病情一般在二级医院就能够得到很好治疗,并且随着医疗设备的更新、业务能力的提升以及信息化的发展,二级医院将在医疗技术水平、服务质量和医疗设备的先进性等方面接近于三级医院,二级医院相比于三级医院和基层医疗机构将接受更多的患者,将为二级医院带来巨大利益。

(3) 随着基层服务能力的提升和医保制度的完善,患者的首诊选择会发生改变,逐渐引导参保人员优先到所在社区首诊,能够更好的达到医保控费。

(4) 医疗服务属于必须消费品,弹性比较低,市场一直处于供不应求状态。所以,积极参与的网络技术服务企业无疑将获得巨大的医疗市场份额和利润,医疗服务逐渐趋近于网络化、智能化、服务多样化。

医联体的利益产出具有整体绩效导向,长期合作视角下具备稳定合理的利益共享机制才能维持联盟稳定性。[31]通过利益共享使各行动者明确医联体网络的利益产出,促使成员医院基于自身利益的考虑维护医联体网络的存在和运行。

4.2.4 动员:稳定的区域医疗联盟根据ANT,动员是转译的关键一步,只有成功完成动员工作,网络才是完整有效的。医联体网络应以制度体系为基础,以技术为纽带增强成员间的互动,通过制度和激励机制管理医联体网络,解决“大医院不愿放、基层接不住、医保不配套、信息难共享”等问题。所以,在动员阶段应注重以下工作:

(1) 在医疗资源分布不均衡以及居民就医行为导向单一性的外在政策环境下,政府协同的整体性治理是有效推进改革的必由之路。[32]根据图 4,卫生健康委员会需要主动承担医联体构建的发起、组织责任,统一安排相关各部门的医联体工作。建立明确的责任承担机制区分医联体内各级医院在患者转诊中应承担的责任和义务;制定配套的医保政策,创新医疗机构财政补偿方式,可利用财政转移支付等方式向医联体财政政策倾斜,使医院更多关注于改善医疗服务,弱化资金不足带来的负面影响。明确公立医院的公益性和社会效益原则,理顺医院同行政主管机关的隶属关系,赋予牵头医院相应的管理自主权,探索“第三方评估”的可能路径,实现医院“管办评”的职能分离。[33]

(2) 根据合作医院的实际情况,选择合适的医联体模式。医疗机构会从自身角度权衡多元利益比较结果,依据自身生存与发展面临的环境采取相应的措施。当社会利益的实现与组织及个体利益不相冲突时,医疗机构会倾向于采取积极配合外生制度变量的策略。[34]紧密型医联体、托管医联体模式、松散型医联体模式对权、财、物、人员等的管理方式不同,需要系统的考察选择最优的医联体网络构建方式,形成上下协调的结构网络,提高上下转诊效率。

(3) 卫生健康委员会、医疗保障局、医疗机构要及时深入的沟通协调。首先,医疗保障局要与卫生健康委员会合作,充分发挥医保对分级就医的引导和保障作用。医保机构应充分了解医院和患者对于医保的认识,制定一套详细完整的医保与医院间的运作流程,结合信息技术建立起医院和医保的网络化工程,在接口处完善医院与医保的衔接关系,积极探索更为合理的补偿方式以及有益于提高患者转诊意愿的措施,如不同梯度的报销比例、降低转诊医保起付线等。

(4) 统一信息标准,避免信息孤岛。卫生健康委员会应联合工业与信息部面向所有的医院管理系统及软件开发企业制定统一的数据信息标准,从根本上解决数据接口难互通、数据结构不一致、信息难共享问题。推动区域卫生数据共享平台建设,实现不同机构间的医疗数据互认,使患者电子病历的连续记录在不同级别、不同类别医疗机构之间可直接共享。

5 讨论与建议 5.1 医联体网络构建的难点 5.1.1 医疗机构行政隶属障碍目前我国医联体仍是以松散型模式为主,机构间仍保持各自的独立性难以形成协同机制,在管理机制上医院各自为政、人事调配困难、未形成有效的利益共享分配机制,人、才、物及信息、资源的共享较难实现。虽然已经出现了以马鞍山市立医疗集团、江苏康复医疗集团以及南京鼓楼医院集团等为代表的紧密型医联体,但是不同级别的医疗机构隶属不同的行政部门管理,在打破行政隶属关系时会牵涉多方利益,仅靠医院层面难以自行实现真正的联合。并且,医联体能否发挥作用与医疗机构领导者有一定的关系,在与云南省某三甲医院牵头组建的医联体负责人交谈了解到,基层医院负责人的发展理念在一定程度上要大于制度和政策的影响。例如,负责人提到某一贫困县级医院并未定为医联体试点医院时,该医院院长主动到相关部门说明情况,最终获得医联体试点单位并与该三甲医院组建了医联体,并且积极配合进行医务科室、医院管理、服务能力等方面深入交流合作。该县级医院在接下的几年中营业额翻至数倍。所以,医院领导者的重视和支持也是医联体工作开展的重要一点。

5.1.2 医保未发挥充分作用医保在医联体建设中发挥的作用不显著。首先,医保的参与程度不够,目前主要是降低转诊医院的起付线或不同级别医院差异报销。作为建立医联体分级诊疗制度的主要推动力量,医保部门的作用不可或缺,单纯依靠卫生部门通过行政化手段推行医联体和分级诊疗难以取得理想效果;第二,医保在针对医疗机构的支付方式上比较单一落后,仍广泛实行按服务项目付费,并且医保资金预算管理不足;第三,在协调医联体成员医院间的利益机制上表现不足,尤其对于非紧密型医联体而言,医保发挥的利益杠杆作用较小。

5.1.3 医院信息化标准不统一,数据互通困难医联体需要一套完整的包含医学影像中心、检查检验中心、转诊流程等的信息化平台作为支撑,实现医联体内各医疗机构一体化服务,虽然卫生部门关于“互联网+医疗”、医疗健康大数据、电子健康档案等的政策指导诸多,但缺乏统一的规划。另外,平台建设负责单位以及资金来源也没有明确规定。医疗机构自主选择系统应用服务提供商对区域互联互通建设有一定的障碍,信息数据相关标准不一致,尤其在系统开发、数据标准等方面阻碍医联体通信的发展,数据信息互通比较困难。

5.1.4 医疗机构组建医联体积极性不高医联体初期是由政府牵头组建,旨在建成分级诊疗机制,但“行政化”影响明显,大部分医疗机构是在基于行政命令的情境下参与医联体建设。通过对云南省某三甲医院牵头组建的医联体分析来看,很多医院只是基于政策性的签订医联体协议,在此之后极少进行相关的技术能力交流、资源下沉及合作共建等联合方式。只有少数下级医院在医院管理、医务人员技能培训等方面积极与牵头医院进行合作培养。

5.2 政策建议 5.2.1 政府部门要做到“管办”分离第一,政府部门角色应定位为立足于投入资金、政策和必要辅助的支持者以及绩效的考核者,注重对医联体的宏观管理。牵头三级医院定位为网络的核心行动者,与其他医疗机构成员共同负责医联体的管理、组织和沟通协调;第二,政府放权会赋予牵头医院和成员医院更多的自主权,核心医院通过自身优质丰富的医疗资源与二级、基层医疗机构进行博弈,在获得期望利益的基础上实现自愿结合,各医疗机构基于共同利益会维护医联体网络的存在和发展;第三,实行“管办”分离后,公立三级医院可以尝试通过“托管”或“医疗集团”构建医联体,这样也会极大激发牵头医院的积极性。

5.2.2 医保应作为医联体建设的重点首先应改变医保对基层医疗机构和基层医生的收入机制的影响,提高医保在基层医疗机构就医时的报销比例,采用按人头付费为主的综合支付方式;二是积极开展疾病诊断相关组(DRGs)的研究设计,在三级医院逐渐实施按病种付费,促使大医院回归诊疗疑难重症的本职;三是推进实施家庭医生签约制,设计以医保医师为核心的精细化监督管理机制,提高医疗质量,引导居民、患者到基层就医。

5.2.3 加强顶层规划,统一信息数据和平台标准政府及相关部门要从宏观上制定区域信息化的统一标准,要求各医疗机构和卫生信息技术服务商按照统一的信息标准进行系统设计和软件开发,实现省、市、县三级人口健康信息平台管理。以此来统筹推进医联体内的信息平台建设,实现医联体内部医疗数据信息的互联互通。

本文运用行动者网络理论中的“转译”思想,从问题化、利益共享、招募和动员四个步骤对医联体内各行动者及其相互关系做了分析,重点关注医联体网络在形成过程中各行动者的角色和功能转变。医联体建设是复杂的社会网络活动,需要卫生部门、财政部、医保机构、各级医疗机构、卫生信息技术、患者、居民等异质行动者的共同参与,其中利益共享是医联体持续发展的基础,规范合理的制度体系和相关标准的制定执行是医联体网络的保障,各方认同维护医联体建设和发展将更有利于进一步实施分级诊疗。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

张翔, 齐静, 高梦阳, 等. 医疗联合体国内外研究现状及发展动态[J]. 中国医院管理, 2017, 37(7): 21-24. |

| [2] |

林振威.基于医联体模式的分级诊疗服务体系评价——以武汉市为例[D].武汉: 华中科技大学, 2016. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=D01074544

|

| [3] |

梅喆文, 何国忠, 陈子敏. 我国医疗联合体模式的发展特点及作用分析[J]. 中国社会医学杂志, 2017, 34(3): 211-213. DOI:10.3969/j.issn.1673-5625.2017.03.001 |

| [4] |

梁思园, 何莉, 宋宿杭, 等. 我国医疗联合体发展和实践典型分析[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(5): 42-48. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2016.05.008 |

| [5] |

王清波, 胡佳, 代涛. 建立分级诊疗制度的动力与阻力分析——基于利益相关者理论[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(4): 9-15. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2016.04.002 |

| [6] |

孟群, 尹新, 党敬申. 互联网+分级诊疗模式的思考[J]. 中国卫生信息管理杂志, 2016, 13(2): 111-114. |

| [7] |

何思长, 刘志会, 孙渤星, 等. 医联体发展状况评价——基于文献计量法分析[J]. 现代医院管理, 2016, 14(3): 2-6. |

| [8] |

杨坚, 谢添, 金晶, 等. 我国各省分级诊疗政策分析[J]. 中国卫生经济, 2016, 35(1): 14-17. |

| [9] |

Troshani I, Wickramasinghe N. Tackling complexity in e-health with actor-network theory[C]//System Sciences (HICSS), 47th Hawaii International Conference on. IEEE, 2014: 2994-3003. https://www.researchgate.net/publication/262243484_Tackling_Complexity_in_E-Health_with_Actor-Network_Theory

|

| [10] |

Gottlieb K, Sylvester I, Eby D. Transforming your practice:what matters most[J]. Family Practice Management, 2008, 15(1): 32. |

| [11] |

Goulart J M, Quigley E A, Dusza S, et al. Skin Cancer Education for Primary Care Physicians:A Systematic Review of Published Evaluated Interventions[J]. Journal of General Internal Medicine, 2011, 26(9): 1027-1035. DOI:10.1007/s11606-011-1692-y |

| [12] |

Scott J R, Wong E, Sowerby L J. Evaluating the referral preferences and consultation requests of primary care physicians with otolaryngology-head and neck surgery[J]. Journal of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, 2015, 44(1): 1-4. |

| [13] |

Foy R, Hempel S, Rubenstein L, et al. Meta-analysis:Effect of Interactive Communication Between Collaborating Primary Care Physicians and Specialists[J]. Annals of Internal Medicine, 2010, 152(4): 247. DOI:10.7326/0003-4819-152-4-201002160-00010 |

| [14] |

Belleli E, Naccarella L, Pirotta M. Communication at the interface between hospitals and primary care-a general practice audit of hospital discharge summaries[J]. Australian Family Physician, 2013, 42(12): 886-90. |

| [15] |

郭荣茂. 从科学的社会建构到科学的建构——评拉图尔的行动者网络理论转向[J]. 科学学研究, 2014, 32(11): 1608-1612. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2014.11.002 |

| [16] |

宇文姝丽. 行动者网络视角下的河北省医疗信息共享对策[J]. 中华医学图书情报杂志, 2017, 26(12): 60-63. DOI:10.3969/j.issn.1671-3982.2017.12.012 |

| [17] |

Doolin B, Lowe A. To reveal is to critique:Actor-network theory and critical information systems research[J]. Journal of Information Technology, 2002, 17(2): 69-78. DOI:10.1080/02683960210145986 |

| [18] |

Latour B. Science in Action:How to Follow Scientists and Engineers through Society[M]. Harvard University Press, 1987.

|

| [19] |

Callon M. The sociology of an actor-network:The case of the electric vehicle[J]. Mapping the Dynamics of Science and Technology, 1986, 20(1): 19-34. |

| [20] |

Law J. Notes on the theory of the actor-network:Ordering, strategy, and heterogeneity[J]. Systems Practice, 1992, 5(4): 379-393. DOI:10.1007/BF01059830 |

| [21] |

Afarikumah E, Kwankam S Y. Deploying actor-network theory to analyze telemedicine implementation in Ghana[J]. Science, 2013, 1(2): 77-84. |

| [22] |

刘咏梅, 赵宇翔, 朱庆华. 行动者网络理论视角下嵌入式信息素养教育运行机制分析[J]. 图书情报工作, 2016, 60(18): 35-42, 70. |

| [23] |

刘建国. 基于行动者网络理论的智能交通产业标准化战略研究[J]. 中国科技论坛, 2014(2): 52-56. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2014.02.010 |

| [24] |

Greenhalgh T, Stones R. Theorising Big IT Programmes in Healthcare:Strong Structuration Theory Meets Actor-Network Theory[J]. Social Science & Medicine, 2010(9): 1285-1294. |

| [25] |

陈渝, 张枝子, 李伟. 基于ANT视角的区域健康信息交换运行机制研究[J]. 图书馆学研究, 2017(14): 24-30. |

| [26] |

郭玉丽, 吴凯丽, 韩修月, 等. 公立医院改革的利益相关者分析[J]. 卫生软科学, 2015(9): 533-536. |

| [27] |

郑大喜. 医疗保险对医院经营的影响及其应对策略[J]. 中华医院管理杂志, 2004(6): 32-33. |

| [28] |

新华网.药品不加成能否缓解看病贵[EB/OL].(2016-02-24).[2018-02-05].http://www.xinhuanet.com/health/2016-02/24/c_128746674.htm

|

| [29] |

詹爱岚, 李峰. 基于行动者网络理论的通信标准化战略研究——以TD-SCDMA标准为实证[J]. 科学学研究, 2011(1): 56-63. |

| [30] |

田博文, 田志龙, 史俊. 分散的行动者与物联网技术标准化发展战略[J]. 科技进步与对策, 2017, 34(1): 44-52. |

| [31] |

孙涛, 张薇, 葛思澳, 等. 区域医疗联合体的联盟稳定性评价指标体系框架[J]. 中国医院管理, 2016, 36(4): 5-7. |

| [32] |

卢建龙, 吕力琅, 曹志刚, 等. 基于政府职能转变与市场发展效果的大型医用设备配置管理策略研究[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(8): 55-59. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2017.08.011 |

| [33] |

吴新叶, 袁铭健. 医患冲突治理:法治的缺席及其矫治——一个基于身份冲突的解释框架[J]. 社会科学, 2017(12): 13-20. |

| [34] |

贺小林, 江萍, 朱敏杰, 等. 政府协同与医保助推:"四医联动"保障下的家庭医生服务[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(10): 10-15. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2017.10.003 |

(编辑 刘 博)