2. 湖北省人文社科重点研究基地农村健康服务研究中心 湖北武汉 430030;

3. 国家卫生健康委员会卫生经济与政策研究重点实验室(山东大学) 山东济南 250012

2. Research Center for Rural Health Service, Key Research Institute of Humanities Social Sciences of Hubei Provincial Department of Education, Wuhan Hubei 430030, China;

3. NHC Key Laboratory of Health Economics and Policy Research(Shangdong University), Jinan Shandong 250012, China

医生行为是卫生经济学的核心问题。[1]医生是医疗服务的直接提供者,对其行为的描述和研究有助于理解卫生系统的运作规律及其存在的现象和问题。从管理学的角度看,对于医生行为的认识和管理属于人力资源管理的研究范畴,人力资源管理的核心工具之一是针对员工能力的清晰认识和系统管理,剖析和概括医生能力的构成和内涵可为医生行为以及该视角下其他现状问题的探讨提供研究基础。医生作为专业技术服务领域的工作者,在社会化的工作情境中其工作能力既有专业技术属性,也具有一定的非专业技术服务性质,而后者是研究医生在医疗服务供给体系中的角色定位和行为机制的一个重要切入点,本研究拟借助管理学中员工能力管理的视角和相关理论对医生的非技术服务相关的行为实践进行概括和阐述。采用情境主义的做法,本文对医生的工作情境进行识别和还原,描述医生在医疗服务提供过程中的角色定位和任务要求,基于特定的工作情境建构医生的非技术服务能力框架,并对相应的概念进行详细的解析,试从医生能力结构剖析的角度阐述医生在服务提供中的行为机制,为医生行为视角下的卫生服务利用以及供需矛盾等问题的深入研究提供理论基础。

1 基于情境主义的非技术服务能力的内涵 1.1 情境主义的尝试对医生工作行为的解析需要回到管理学的学科框架寻找适用的问题阐述方式和研究逻辑。21世纪以来,基于员工能力的管理模式(competency based management)在众多企业和组织管理中被广泛应用,针对员工能力(亦可理解为“岗位胜任力”)的研究理论和实践已较为成熟。[2-3]本研究通过梳理该领域的研究脉络,对比相关的研究理论和范式,结合医生服务提供行为相关的特质展开相应的研究和概括。

传统上对工作能力的识别和分类大多基于心理学的基础理论,其认为潜在的个人特征可能与员工更好的工作表现存在因果关系。这种“通用型”的能力框架使得对特定群体的工作能力的定义和描述显得含糊不清,对于具体行为的解读传导机制过长。Guido Capaldo等人提出将对员工能力的定义放到员工具体的工作情境中,结合企业文化、社会关系和人们对其工作的理解的特有方式来识别和描述员工的能力。[4]这被称之为“情境主义(Situationalism)”的做法。

“情境主义”视角对能力的定义是:由个人与个人的、组织的或(工作)环境中的资源所激活的,使其得以成功应对特定工作情境的“个人才能或特点”。情境主义的理论可以追溯至知识社会学中的社会建构主义思潮, 它提出人类的知识是在与他人或与社会之间互动的社会生活过程中建构出来的,关注社会互动的动态情况对人的影响和塑造。[5]

鉴于医疗服务行业的特殊性和研究对于医生非专业技术相关的服务实践的关注,相较于传统的“通用型”能力框架,“情境主义”的实践和知识社会学的观点对界定医生的“工作情境”和“个体能力”的概念以及阐明二者的关系更具适用性和可操作性。具体地说,按照“情境主义”的做法,在工作情境的识别和解读中,本研究的基本思路框架在于描绘和概括医生与外界的互动过程(互动对象、互动目的、存在的问题和障碍等)以及其所处的关系网络(患者、同事、组织、外界环境等),而对于个体能力的识别和表述,则主要关注医生对这些互动过程和关系网络中的对象和问题的回应。

1.2 医生非技术服务能力的内涵本研究通过梳理前人在各技术行业的“非技术性”能力方面的研究成果,凝练重要的概念和逻辑,结合医疗服务行业的实际情况提出医生“非技术服务能力”的内涵。

前人对“非技术能力”的研究大概包括两个方面:一是从生产安全的角度对各技术行业(包括医疗服务行业中的外科医生)的工作过程中所涉及的非技术性技能(non-technical skills)的研究[6],其所给出的非技术性技能的框架大部分是类似于心理学研究领域的“通用型框架”,这部分研究占大多数。还有少部分的研究是针对非技术性的岗位胜任力(non-technical competence)的研究,而且直接给出该概念的明确定义的研究很少。Denise Jackson等人总结了英国和澳大利亚学者对商科毕业生非技术性岗位胜任力的研究,非技术性岗位胜任力定义为“在工作场所成功地和创新性地运用专业知识所需要的认知和软技能”。[7]该定义阐明了工作中个体的非技术能力是对技术能力的重要补充,影响着技术性能力的应用和发挥。另一个对专业技术人员的非专业技术相关能力的内涵诠释得较具体的研究是Goran Bubas··等人针对IT专业人员在与用户互动方面的非专业技术相关的岗位胜任力研究。IT行业是发展迅猛、行业环境多变、注重顾客/用户体验和期望的行业,IT行业服务的质量很大程度依赖于IT人员与顾客的互动,该研究通过行业人员调查和因子分析确定了IT人员非专业技术岗位胜任力的组成成分,如有建设性的信息交换和其他与销售相关的能力。[8]医生是医疗服务行业的关键技术人员,类比上述研究中其他行业的技术人员,医生同样面临着“工作情境”中非专业技术要求方面的挑战(如医患沟通、资源管理和服务环节的协调),需要专业技术之外的技能以辅助其“成功地”应对工作要求和“创新性地”解决工作问题。Gilbert A Burns等人对兽医专业医生的课程设计研究将非专业技术岗位胜任力(Non-Technical Professional Competence)的概念引入医疗卫生领域,但并未给出具体定义,对于这一概念在医疗卫生研究领域也未形成相关的共识。[9]

根据“情境主义”的理论,借鉴上述研究所凝练的基本概念,以及通过类比论证分析的医生技术能力和非技术能力之间的关系,可以将医生的“非技术服务能力”定义为:医生在提供医疗服务过程中,成功地或创新性应对具体的工作情境、发挥其专业技术能力所需要的认知、个人特质及相关的“软能力”。在这个定义中,认知是指医生的观念和经验,诸如行医理念、职业操守、从业经验等;软能力是指沟通、组织协调等通用式的工作技能(skills);而个人特质则是指个体潜在的可能影响工作表现的人格特征,如价值观、个人性格、动机和意向特征等。[10]

2 医生的工作情境识别 2.1 方法Guido Capaldo等人采用实证研究的方法,通过对管理者和雇员的半结构式访谈和系统的论证分析得出对某一特定岗位的工作情境以及相应工作能力要求的“共识”。本文拟采用定性研究的方式——通过梳理医疗服务、医生能力相关文献,还原医生服务提供过程,从中识别出医生在医疗服务提供过程中的工作情境要求,作为探讨医生非技术服务能力的基本框架。

2.2 基于服务提供过程的五个工作情境情境识别的主要任务是回到医生的日常工作中,了解医生在医疗服务提供过程中的角色和任务要求。关于这一定性研究环节的素材来源,本研究主要借鉴的是国外经典的医生岗位胜任力模型框架。尽管这些能力框架多用于医学教育的设计和医生的“综合能力”(并非侧重于非专业技术性相关能力)的评估,但是这些来自专业医学教育机构、参考一线临床医生意见的总结性成果对于描绘医生的工作情境而言,是具有较高科学参考价值的证据素材。例如加拿大的皇家医师学会(RCPSC)经过严谨的理论和实证研究,设计和修订了关于医生的能力框架(CanMEDS)。在这个框架中,RCPSC提出了医生的六个角色要求,同时对每个角色所涉及的能力及其要素进行解析。这六个角色要求分别是:医学专家、交流者、协作者、管理者、健康倡导者和学者。[11]这些角色的定位对于医生工作情境的描绘来说是一个很好的参考。另一个具有参考意义的经典框架是美国医学研究生教育认证委员会(ACGME)针对住院医师的培养问题(对培养方案的评估),提出了医生的六个方面的综合能力:病人照护、医学知识、职业素养、基于系统的实践、基于实践的学习以及人际和沟通技能。[12]国内目前对于医生岗位胜任力的研究仍处于起步阶段,主要是以医学教育改革为目的的医生能力框架构建和评价指标体系的建立[13-14],部分参考了上述国外经典的能力结构模型(如国家最新颁布的住院医生核心胜任力框架对ACGME的参考),可用于借鉴的理论创新较少,故在本文研究问题的论证推进中不作详细介绍。

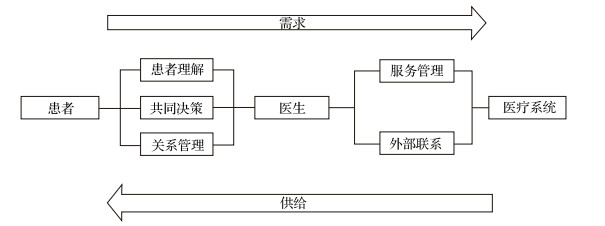

基于这些素材,为了使对医生工作情境的勾勒更加条理清晰,参考“情境主义”和知识社会学的观点,本研究引入了管理学中“边际跨越者”的概念。医生犹如企业的员工,在组织的边界上工作,被称之为“边界跨越者”,是外部顾客和环境与组织内部运营之间的一条纽带,他们在理解、过滤和解读往来于组织及其外部顾客间的信息和资源的过程中担任关键角色。[15]因此可以将医生在医疗服务提供过程中的任务要求概况为两个方面——与患方的互动和与机构/系统方的协作。医生通过分析和确定患者的服务需求,将卫生系统的资源和服务准确、合理地配置给需要的患者,可以将其概况为“患者—医生—医疗系统”的模式。对于医生和患者方面的互动而言,主要包括医生对患者心理和需求的理解,与患者就医疗方案进行协商,建立和维持和谐的医患关系,正确处理医患纠纷等问题;而对于医生与医疗系统的协作方面,可以大致地分为医生与机构内部人员的协作和对更为广泛的医疗资源/系统的利用。需要说明的是,不同类型医疗机构、执业范围以及执业环境条件下医生工作情境确实有所区别,所要求的非技术服务能力结构和重要性上也存在着侧重上的差异。鉴于本研究的目的并非直接用于医学教育设计或医生能力评估的指标体系构建,而是能力视角下的医生行为机制的基础理论研究,故将研究对象和目的界定为仅是对临床医生的非技术服务能力框架和内涵做出一般性的概括。基于对这一点的理解,可以将医生在医疗服务提供过程中的工作情境概况为以下五个方面;患者理解、共同决策、服务提供、外部联系以及关系管理。图 1是本研究对医生工作情境识别的一个简单概括。

|

图 1 基于服务提供过程的医生工作情境 |

按照“情境主义”思路,下面针对这五个工作情境再提出相应的非技术服务能力要求。这五种非技术服务能力都是用于应对特定情境的综合能力,接下来会对每种能力的表现和内涵做出相应的解析(表 1)。

| 表 1 医生非技术服务能力 |

医疗服务的提供是一个互动性较强的活动,在医疗决策和实施治疗的过程中医生都需要在知情同意、沟通协商、征求配合乃至危机处理等环节上与患者互动。医生需要在与患者的互动中了解患者的社会背景、性格和偏好,认识和判断患者的依从性和警惕性,理解患者的心理和决策考虑。这是医生在服务环节中选择合适的沟通、合作策略的重要依据。这一情境要求可以称之为“患者理解”。患者理解的情境存在于医疗服务提供的整个过程中,医生在这个情境中所需要具备的非技术服务能力为“患者识别”能力,它指的是医生在与患者互动的过程中对患者心理、偏好、决策考虑的理解能力,和对患者依从性和警惕性的判断能力,以及综合分析、针对性地采取沟通和合作策略的能力。

患者理解的情境要求存在于医疗服务提供的整个过程,如在治疗方案的选择(药物的使用、手术术式的选择、保守或积极等)上,医生需要准确地搜集和分析可能影响患者偏好和治疗决策的信息,如患者的信仰、顾虑、期望、患病经历、家庭状况、主要照护者等[16],作为沟通策略选择的参考。如不同年龄段的妇女对不同的乳腺癌手术术式的考虑和偏好有所不同,医生在与患者的协商沟通中需要理解女性患者的心理和想法,才能实现有效的沟通和得到患者的满意。患者识别能力的另一个明显的表现是医生的防御性医疗行为。自我防御意识较高的医生基于自身的从业经验,会对患者的相关社会学属性保持一定的职业敏感,在与患者的沟通交流和医疗服务的提供中更为谨慎和防范,如对疑似问题人群提供更多的防御性医疗服务。

基于上面的论述,从认知层面上看,医生的患者识别能力要求医生树立尊重患者、平等合作的服务意识和理念;此外医生需要有一定的社会阅历和临床经历,了解不同类型患者的特点和相应的应对策略。从技能上来说,医生需要具备相关的观察能力(职业敏感性)、沟通技巧、信息处理能力、分析推断能力——医生需要在与患者的互动中搜集信息并作出分析判断,辨别患者的类型,基于经验选择相应的策略;除此之外最重要的是医生对患者的“换位思考”能力,医生需要站在患者的角度体会患者的情绪、情感和心理活动过程。从个人特质上来看,患者识别能力要求医生具备一定的同情心和同理心,这和上面提到的换位思考的本质是一致的。[17]此外,按照五大人格模型的理论,人格的开放性——对多元的价值观念有较好的接受和包容有助于对他人心理和想法的理解,在CanMEDS中也提到了对多样性的尊重[11],医生需要理解患者的性别、民族、文化背景、信仰等对其决策的影响。一个尊重患者个体想法和观念的医生才能更好地理解患者。

3.2 辅助决策能力随着医学模式和医患关系模式的转变,在医疗决策中越来越强调患者的知情和参与。医生在确定医疗方案的过程中需要用患者易于理解和接受的方式帮助患者达成对其疾病的正确认知,为患者提供其参与医疗决策所需要的信息和个人建议,以辅助患者参与医疗决策。可以将医生这一工作情境称为医生与患方的“共同决策”;将医生这方面的能力称之为“辅助决策”能力,它指的是医生在与患者就治疗方案的协商过程中,医生与患者进行有效信息交换(ACGME)的能力,包括对沟通重点的把握、沟通策略的选择、沟通技巧的运用以及对患者决策障碍的发现和解决。

医生的辅助决策能力具体表现为以下几个方面:(1)病情沟通:医生需要用患者可以准确理解的方式,帮助患者达成对自身疾病状况的正确认识。同时在沟通的过程中医生需要让患者尽可能地提供完整准确的信息。[18](2)方案推介:医生需要用患者易于理解和接受的方式,把握好方案推介的方式和重点,帮助患者客观、正确理解医生专业推荐的治疗方案和相关的替代方案,向患者提供决策所需要的信息(如医学证据[19]、风险、费用、长期收益等)。(3)期望管理:医生需要帮助患者确立对治疗效果的合理期望,鼓励和引导患者树立治疗的信心,通过解释或服务协调等方式降低患者不必要的顾虑;同时基于经验和观察及时发现患者对疾病或治疗的认识误区和不合理期望,进行相应的解释和引导。(4)与患者家属的沟通和合作:患方的决策在很多情况下并非患者的个人决策,在决策沟通环节(比如术前谈话)医生也要对患者家属的疑虑做出相应的回应,在患者个人决策能力不足的时候发现患方群体中的“决策领袖”并与其进行沟通。

从认知层面上看,辅助决策能力要求医生树立合作型的新型医患关系和共同决策的意识;此外,医生需要在临床实践或观察中积累诸如术前谈话、知情同意等决策沟通环节的经验性表达方式和技巧。在技能要求层面,医生需要掌握基本的人际沟通技巧和礼仪要求[20],包括清晰的表达能力、主动、有效地倾听的能力、表情和肢体动作配合能力;此外,Kurtz等人在卡尔加里—剑桥观察指南中指出医生在与患者交谈过程中还需要有清晰的逻辑思考能力,把握好谈话的重点、框架和节奏[21]、注意对非语言表达的线索做出反应[11]。在个人特质方面,赵钢等人认为医生需要通过自身素养的体现得到患者的信任和尊重以作为沟通的重要基础,将高素养相关的个人特质因素概况为:个人形象(是否符合医生的正面和庄重),亲和力、同情心、同理心(移情)——按照五大人格理论可以理解为人格的友善性维度。[22]人性化的、仁爱的沟通方式有助于鼓励患者在医疗决策中的参与和讨论。[11]

3.3 服务管理能力医疗服务的提供是一个高度合作化的活动,涉及临床科室内部、临床科室与其他职能部门的沟通和协作,因此要求医生对医疗活动的过程具有综合的协调管理能力,提高服务提供的质量和效率,使患者的病情得到及时的诊治。可以将这一工作情境要求称为“服务管理”,对医生相应的非技术服务能力要求称为“服务管理”能力。它指的是医生在组织安排病人所需要的诊疗服务的过程中,对医疗机构内各方面资源(人员、设备)的利用和协调能力,也是医生对医疗系统运作的效率、质量管理能力,包括与机构人员的合作、对医疗资源的配置、对医疗过程的组织等。

目前对医生的服务管理能力的研究多集中在家庭医生、全科医生团队实践的领域。英国的皇家全科医学协会(RCGP)提出了全科医生(GP)需要具备的13项核心能力,其中有一项是组织管理和领导能力,具体包括:全科医生对其所在的医疗组织和系统的了解、作为团队的领导者改善服务的提供、具有成本—效益意识,做好医疗安全的管理和提升等。世界家庭医生组织所提出的全科医生的能力框架(WONCA tree)中提出的全科医生专业职能中也包含了对医疗实践的管理。[23]总体来说,医生的服务管理能力的表现可以概括为以下三个方面:(1)与医疗团队内部、医护、医技以及与兄弟科室和其他重要合作关系的部门(如药剂科、输血科、物流输送、行政管理)的沟通和合作;(2)了解医疗资源的流通状态,例如床位的流转、药物的储备、诊疗设备和特殊空间(如手术室)的使用和空置情况等,同时根据患者的需求做出及时的安排。需要说明的是,服务管理能力的具体表现形式和能力水平要求因医生各自的专科背景、层次级别、职能角色的差别而有所差别;(3)医疗安全和质量的保障[11]:医生需要意识到自己在医疗系统中的角色和责任,参与医疗质量的评估和改进活动,以观察、提醒和跟进监督等方式减少医疗事故的发生。

从认知的角度看,服务管理能力要求医生有较高的集体行医和团队意识;同时医生需要熟悉其工作所在的组织和系统,熟悉服务协调工作相关的流程操作(比如会诊申请、检查预约等),掌握合作科室或其它职能部门与本科室业务相关的基本情况。从技能的层面上看,涉及到的能力包括医生的领导能力、协作能力、沟通能力,以及情境觉察能力以及变通决策能力等。从个人特征上来说,按照五大人格理论,医生的服务协调能力高低与其人格的外向性(Extraversion),包括社会性(好交际)、独断性(领导力和执行力强)、正面(积极)情绪等[24]维度有关。其次服务管理能力较强的医生的性格大多类似于A型人格的表现,比如他们大多思维敏捷、有时间紧迫感(CanMEDS在医生的管理角色中强调了医生的时间管理能力)、喜欢和擅长于同时执行多个任务、工作上有进取心。[25]此外,弹性的思维习惯也是重要的特质之一,包括对各项技能的灵活运用。[11]

3.4 外部协作能力医疗活动过程的高度合作性不仅体现在医疗机构内部的合作,还包括与其他医疗机构及其医生的交流与协作,例如患者的转诊、层级的协作、以及医生群体在“行业自治”、“行业规范”的实践方面的交流与协作,在这里将医生的这一工作情境要求称为“外部联系”,将医生这方面的能力称之为“外部协作”能力,它指的是医生对其所在的医疗机构外的更为广泛的医疗系统的认识和反应能力,以及为了实现患者的最大福利对医疗系统资源的高效利用和动员能力(ACGME),诸如转诊、层级协作。

医生的外部协作能力表现在很多方面,下面结合具体的工作情境和一些例子来说明。(1)转诊方面:转诊的工作任务要求医生对业内同行业务水平的了解、与其他医生的联系、对资源和平台的熟练运用等。钦嫣等人在对南京市老城区的社区医生双向转诊行为方式的研究中提出,社区医生对周边区属专科医生的擅长领域的不了解是转诊情况不理想的原因之一。[26](2)层级协作方面:随着各种形式的医联体实践在国内外的发展和日益成熟,不同等级机构的医生之间的协作日益频繁,层级协作的情境要求医生做好业务上的沟通和学习上的交流。例如梅奥诊所把专科治疗整合进家庭医生团队,其中的策略之一是让其专科医生与患者的社区及家庭团队成员建立持久性的联系,与家庭医生团队协同工作,间接指导患者的医疗护理。[27](3)“行业自治”与“行业规范”参与:医疗服务是一个迅猛发展的行业,医疗市场的供需情况也随着行业的发展处于不断的变动之中。医生作为医疗系统资源的直接配置者,本身具有一定的市场支配力,参与着整个行业的规范和自治,影响着医疗服务提供的方式、渠道、价格、数量等。[28]作为这个行业的一线工作者,医生对行业发展动态的了解、同行之间的学习和交流、对行业规范和自治的参与有助于医疗服务供给体系的发展。但出于逐利动机,医生在制定行业“规则”的过程中可能也会出现“医生合谋”的问题,这对各国卫生体系的行业监管机制提出了更高的要求。

从认知的角度来说,医生需要对其所在领域的从业环境有更广泛的了解,了解同地区、同行的业务能力和其他机构的资源配置,了解转诊工作、层级协作相关的制度、信息和平台。在具体的能力要求上,医生仍需要具备前面提到的服务管理方面的协调能力,包括:工作沟通能力、团队协作能力、决策能力等,只是医生需要与之互动的对象和环境条件发生了改变。在个人特质上,大五人格理论的外向性维度(人际交往活跃、积极情绪等)仍是重要的决定因素之一;其次,在动机性的人格特征方面,学习意愿较强的医生在与外部互动的场景中具有较强的适应力,诸如层级协作甚至跨专科协作的开展等。

3.5 关系管理能力以上四个“工作情境”是基于医生日常诊疗工作开展的实践环节提出的,然而医生对这些工作场景的成功应对,离不开医患之间合作、互信甚至长期的良好关系的建立和维持。在这里提出医生工作的第五个情境要求——“(医患)关系管理”,涉及的医生工作包括:提高患者满意度、增进医患信任、实现患者的忠诚、服务失误的补救以及医疗纠纷的处理,等。将医生该方面的非技术服务能力称之为“关系管理”能力,它指的是医生在医疗服务提供的全过程中,能够成功应对服务提供实际情境中的各种动态变化[11],如问题顾客(患者)、服务失误、患者不满或医疗纠纷等,实现医患和谐互信关系维持的人际交往、沟通以及危机处理能力。

国内外学者对医患关系管理问题的关注和研究早已有之。总的来说,医患关系管理包括正常的医患关系管理和医患危机管理[29],管理活动的目标是实现患方对医方的满意、信任乃至忠诚。基于这一点,将医生的“(医患)关系管理”能力的具体表现概况为以下三个方面:(1)提高患者满意度:在服务接触的过程中运用恰当的技巧,增加患者对医方服务的正面感知[30],如服务补救技巧,适应患者个性化需要、问题顾客(患者)处理技巧等;(2)增进医患信任:Sachiko Ozawa等人通过系统综述发现,医生的诚信、沟通能力、专业技术、尽责以及可靠性(为患者的隐私保密)等因素影响着患者对医方的信任[31]。据研究,人们对医疗系统的信任影响着患者个体对医疗资源的利用[32]、治疗的依从性[33]、治疗的连续性[34]以及自我报告的健康状态[35],而这些都决定着医生工作开展的难易程度和效果;(3)维持医患双方长久稳定的合作关系:一项基于互联网评论的实证研究表明,大多数与其初级保健医生保持长期合作关系的患者对其医生的人格特质(乐于助人、冷静、仔细等)、技术能力(表述准确、诊断迅速)以及医患沟通表现(对治疗进行详细解释、善于倾听)较为满意,此外,就诊的便利、机构环境(包括其他人员)的友善程度以及医生对转诊服务的协调能力也是重要的考虑因素。[36]

上面提到,医患危机的处理(服务失误的补救)也影响着患者实际感知的服务质量[37],影响着患者的满意度,进而影响医患信任和患者的忠诚,同时也是医疗纠纷重要的预防机制和解决途径。在这里将医生在危机处理方面的能力也一并纳入“关系管理”能力的范畴里讨论。

从认知的层面上看,“关系管理”能力的基础是医生的服务意识,实现患者满意是医患关系管理的基本任务;从经验的角度看,医生需要熟悉常见服务失误的补救操作、与不同类型患者的相处方式等。在技能的层面上,以沟通能力为重点的人际关系技能是医生在医患关系管理方面的能力基础[38];其次是医生的工作协调能力,这有助于医生为患者提供就医和治疗过程中的便利,增进患者对医生的信任;此外还有医生在危机处理中的情境觉察能力、团队协作能力、压力管理能力等。从个人特质的层面上看,按照大五人格理论,医生在友善性维度上的评分越高,诸如利他主义的价值观念[11]、待人温和的性格、柔性气质,在医患关系管理实践中会有越好的表现。此外,在外向性维度(比如善于交际、积极热心)和责任心维度(比如认真、细致、高效的工作作风)上表现更好的医生会得到患者更多的满意和信任。

4 小结在医生行为研究的视角下,本研究以“情境主义”理论为核心,结合多学科的理论和实践知识进行论证,提出并阐释了医生非技术服务能力的概念和相应的维度框架,同时对所提出的医生各维度的非技术服务能力的内涵和表现进行了系统的解析。本研究实际上是从医生非技术服务能力的角度对医生的服务提供行为进行了解构和概括,尝试为医生行为视角下的卫生服务利用以及供需矛盾等问题的深入研究提供理论基础。研究目前尚未涉及对医生行为相关的医疗卫生领域管理实践和问题现状的解读,通过理论推演所提出的概念和理论亦有待进一步丰富和完善,未来仍需结合卫生领域的现状和问题研究寻找合适的视角和研究问题,在研究实践的检验中不断丰富和发展这一理论。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Mcguire T G. Physician agency[M]. Handbook of health economics, 2000.

|

| [2] |

McClelland D C. Testing for competence rather than for "intelligence."[J]. American psychologist, 1973, 28(1): 1. |

| [3] |

Draganidis F, Mentzas G. Competency based management:a review of systems and approaches[J]. Information management & computer security, 2006, 14(1): 51-64. |

| [4] |

Capaldo G, Iandoli L, Zollo G. A situationalist perspective to competency management[J]. Human Resource Management, 2006, 45(3): 429-448. DOI:10.1002/hrm.20121 |

| [5] |

Burr V. Social constructionism[M]. Routledge, 2015.

|

| [6] |

Thomas M J W. Training and Assessing Non-technical Skills: A Practical Guide[M]. CRC Press, 2016.

|

| [7] |

Jackson D, Chapman E. Non-technical competencies in undergraduate business degree programs:Australian and UK perspectives[J]. Studies in Higher Education, 2012, 37(5): 541-567. DOI:10.1080/03075079.2010.527935 |

| [8] |

Bubaš G, Aurer B. Non-technical competencies required for information technology professionals:How to effectively interact with clients/users[J]. Journal of Information and Organizational Sciences, 1998, 22(1): 41-52. |

| [9] |

Cake M A, Bell M A, Williams J C, et al. Which professional (non-technical) competencies are most important to the success of graduate veterinarians? A Best Evidence Medical Education (BEME) systematic review:BEME Guide No. 38[J]. Medical Teacher, 2016, 38(6): 550-563. DOI:10.3109/0142159X.2016.1173662 |

| [10] |

Janjua S Y, Naeem M A, Kayani F N. The competence classification framework a classification model for employee development[J]. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Institute of interdisciplinary business research, 2012, 4(1): 396-404. |

| [11] |

The CanMEDS 2005 physician competency framework: better standards, better physicians, better care[M]. Canada, Royal College Of Physicians, 2005.

|

| [12] |

Kavic M S. Competency and the six core competence[J]. Journal of the society of laparoendoscopic Surgeons, 2002, 6(2): 95-97. |

| [13] |

黄卫, 邓婉君, 夏欧东. 基于岗位胜任力的医学教育改革中外比较[J]. 医学与社会, 2018, 31(6): 83-86. |

| [14] |

刘红, 史卫红, 乔学斌. 江苏省基层全科医生岗位胜任力研究[J]. 中国全科医学, 2017, 20(25): 3088-3093. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2017.25.006 |

| [15] |

Tushman M L. Special boundary roles in the innovation process[J]. Administrative Science Quarterly, 1977. |

| [16] |

梁万年. 卫生服务营销管理[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013.

|

| [17] |

Frankel R M, Stein T. Getting the most out of the clinical encounter:the four habits model[J]. J Med Pract Manage, 2001, 16(4): 184-191. |

| [18] |

Breitsameter C. Medical decision-making and communication of risks:an ethical perspective[J]. Journal of medical ethics, 2010, 36(6). |

| [19] |

Alston C, Paget L, Halvorson G, et al. Communicating with patients on health care evidence[M]. Institute of Medicine of the National Academies, 2012.

|

| [20] |

隋树杰. 人际沟通及礼仪[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013.

|

| [21] |

Kurtz S, Silverman J. The Calgary-Cambridge Referenced Observation Guides:an aid to defining the curriculum and organizing the teaching in communication training programmes[J]. Medical Education, 1996, 30(2). |

| [22] |

赵钢, 张琪. 医患沟通与临床决策[J]. 医学与哲学(B), 2015(5): 1-3. |

| [23] |

Europe W. The European definition of general practice/family medicine[J]. Barcelona:WONCA Europe, 2002. |

| [24] |

John O P, Srivastava S. The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives[M]. 2. ed. 1999.

|

| [25] |

Hisam A, Rahman M U, Mashhadi S F, et al. Type A and Type B personality among Undergraduate Medical Students:Need for psychosocial rehabilitation[J]. Pak J Med Sci, 2014, 30(6): 1304-1307. |

| [26] |

钦嫣, 吴琢, 卢建华. 基本药物制度下基于社区医生行为方式的双向转诊现状分析与对策研究[J]. 中国全科医学, 2012(13): 1446-1448. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2012.13.008 |

| [27] |

MatthewE, Bernard, EricW, 等. 将专科治疗整合进入家庭医疗团队[J]. 中国全科医学, 2017(10): 1147-1151. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2017.10.001 |

| [28] |

Mcguire T G. Physician agency[M] Handbook of health economics, 2000, 461: 536.

|

| [29] |

卢霄雯.医患关系管理中的问题及对策研究[D].山东大学, 2015.

|

| [30] |

梁万年. 卫生服务营销管理[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013.

|

| [31] |

Ozawa S, Sripad P. How do you measure trust in the health system? A systematic review of the literature[J]. Soc Sci Med, 2013, 91: 10-14. DOI:10.1016/j.socscimed.2013.05.005 |

| [32] |

Russell S. Treatment-seeking behaviour in urban Sri Lanka:trusting the state, trusting private providers[J]. Soc Sci Med, 2005, 61(7): 1396-1407. DOI:10.1016/j.socscimed.2004.11.077 |

| [33] |

Hall M A, Zheng B, Dugan E, et al. Measuring patients' trust in their primary care providers[J]. Med Care Res Rev, 2002, 59(3): 293-318. DOI:10.1177/1077558702059003004 |

| [34] |

Safran D G, Kosinski M, Tarlov A R, et al. The Primary Care Assessment Survey:tests of data quality and measurement performance[J]. Med Care, 1998, 36(5): 728-739. DOI:10.1097/00005650-199805000-00012 |

| [35] |

Wang H, Schlesinger M, Wang H, et al. The flip-side of social capital:the distinctive influences of trust and mistrust on health in rural China[J]. Soc Sci Med, 2009, 68(1): 133-142. DOI:10.1016/j.socscimed.2008.09.038 |

| [36] |

Detz A, Lopez A, Sarkar U. Long-term doctor-patient relationships:patient perspective from online reviews[J]. J Med Internet Res, 2013, 15(7): e131. DOI:10.2196/jmir.2552 |

| [37] |

梁万年. 卫生服务营销管理[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2013.

|

| [38] |

Blum R H. The Management of the Doctor-Patient Relationship[J]. Academic Medicine, 1960, 35(12). |

(编辑 刘博)