2. 湖北省人文社科重点研究基地农村健康服务研究中心 湖北武汉 430030

2. Research Center for Rural Health Service, Key Research Institute of Humanities & Social Sciences of Hubei Provincial Department of Education, Wuhan Hubei 430030, China

改革开放以来,我国的社会经济、居民价值观念、社会结构等发生了巨大的变迁,我国人口结构和居民疾病谱发生了重要的变化。世界范围内,疾病经济负担危险因素的变化重构了健康产业的蓝图,2010年的前三大因素分别是高血压(7%)、吸烟及二手烟(6.3%)、固体燃料使用引发的空气污染(4.3%),而1990年的前三大因素分别是儿童低体重(10.0%)、固体燃料使用引发的空气污染(6.8%)、吸烟及二手烟(6.1%)。[1]同时,我国居民的主要健康风险从急性传染性疾病逐渐转换到慢性非传染性疾病[2],这些变化共同推动着卫生健康服务的发展和变迁。健康产业出现了医养结合、医疗旅游、数字医疗、基因组学、人工智能等多领域交叉的新业态和新模式,促进了更多健康需要的形成。十八大以来,“大健康”的价值理论不断深入人心,健康理念逐渐融入到公共政策制定与实施的全过程。[3] 2016年联合国提出了可持续发展目标,包括17项可持续发展目标和169项具体目标。作为实现所有人更美好和更可持续未来的蓝图,该目标提出了贫困消除、良好健康与福祉等全球挑战。党的十九大报告明确作出了“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分发展之间的矛盾”的重要判断,全民健康覆盖和健康中国战略的内在要求给新时代的居民健康服务和卫生服务提供提出了巨大挑战。“没有全民健康、就没有全面小康”,如何进行卫生服务体系的结构性和体制性改革,建设以人为本、价值导向的卫生服务体系得到了广泛的关注。[4-7]与此同时,分级诊疗制度推进和基层卫生服务能力建设面临着居民就医“整体性迁移”、“结构性迁移”现象的挑战,现有的卫生服务体系如何响应居民的健康服务需要亟待研究。

人的需要基本属性指出,人的需要是在社会实践中创造的,随着生产力的发展和时代的变化而不断变化,同时受到客观条件的约束。[8-9]随着社会经济的发展,我国老龄化趋势加深、居民疾病谱发生了重要的变化[2],健康需要、卫生服务需求和利用的结构和层次随之发生了深刻变化。健康需要已经不再仅仅局限于“治愈”性等生存需要,出现了康复、长期照护、医养结合、安宁疗护、医疗旅游、互联网医疗等新业态和新的服务模式,逐步形成了健康产业的消费性、发展性和社会性需求。[9-12]长期以来,我国对健康需要满足的认识多停留在专业医疗卫生服务体系中,如医疗、公共卫生等“小健康”,具有一定的不完整性,而“大健康”则是社会发展对多元主体共同参与满足健康需要的内在要求,其有效供给主体包括了政府、市场和社会三大部分,只有认识到这一理念的外在延展,才能够通过一系列的制度安排改变以医院为中心的服务提供现状,才能够有效促进体系衔接、制度整合和体系整合,促进居民健康需要视角下的价值共识和社会规范形成。[13]因此,为充分保障健康需要的满足,促进非专业医疗卫生服务体系与其他体系的有效整合,健康需要的概念内涵亟待充分的辨析。

然而,在新的改革背景下,尽管既往“健康需要”、“卫生服务需求”和“卫生服务利用”等主题研究众多,但缺乏三者概念内涵的规范解释和关系辨析,引发了概念误用和滥用。健康需要如何调查,政府、社会、市场在满足居民健康需要过程中的角色定位尚不明晰,主要是由于:第一,目前国内关于健康服务需要的研究主要停留在患病率、患病时间、类型、构成和严重程度,居民自我健康评价等指标,未能有效地针对专业卫生服务体系之外的需要进行研究,未能够充分考虑基本健康需要与其他需要满足的关系及不同体系的功能定位。尽管有研究指出在医保、医院等多方数据“互通互联”、整合开发有限制的情况下,上述方式可以有效地应用于卫生系统绩效评估[14],但在健康大数据迅猛发展的时代背景下,如何集成多重数据促进健康需要评估、完善相应政策框架亟需迭代升级、试点和推广。第二,服务需求和利用研究多集中在治疗率、就诊率、机构选择、治疗方式等指标。在生理—心理—社会的生物医学模式下,上述指标无法系统、全面地描述居民健康需要、卫生服务需求与利用的整体范围、结构与层次,帮助鉴别供给的影响因素和供需的动态变化过程,出现了服务需要与供给间的错位和鸿沟。[15]第三,社会福利理论视角下的健康需要满足关注较少,卫生经济学视角下的需求理论也未能得到充分辨析[7],包括不同群体间需要满足的卫生资源分配,其他因素对需要需求造成的影响。有研究从社会福利角度指出了“健康需要满足理论”的重要政策意义,揭示了既往医疗服务质量的评估仅从供方出发,未充分考虑患者的健康需要满足。[16]现有研究对于居民健康需要认识和理论研究的不足,一定程度上导致了医疗卫生体制改革过程过于侧重资源导向的卫生服务体系建设。[17]因此,有必要对三者的概念内涵进一步延展。

基本健康需要的满足作为社会福利,是卫生服务体系发展和建设的客观规律之一。本文试图厘清居民健康需要、需求与利用的概念内涵和关系,梳理其测量方式和最优化满足路径,为建构居民卫生服务供需“不平衡”和有效治理的分析框架,实现多重卫生政策目标,探讨卫生服务体系可持续发展的路径提供依据。

1 健康需要、卫生服务需求和利用的概念内涵1943年,美国心理学家马斯洛在前人理论基础上提出了著名的需要层次理论,认为人类的需要(need)具有生理、安全、社交、尊重和自我实现需要五个层次。作为一个抽象的概念,不同的学术群体对需要提出了不同看法,包括:正统经济学派认为“需要就是偏好”,偏好(preference)和需求(demand)两个概念足以满足实证和规范经济理论的需要;“社会需要是经社会认可、通过政府干预所提供的商品或服务”[18-19],其两条根本原则:(1)个人是判定自身利益正确性的唯一权威,从狭义上说即他们的想要(wants);(2)生产什么、如何生产、产品如何分配应该由个人偏好决定。新右派认为需要是危险的,“一些人有权通过立法决定其他人需要什么”则可能发展成专制主义。[20]其他流派分别认为,需要具有群体特征(文化帝国主义)、是漫无边际的(极端民主主义)、社会造成的(现象学)、历史形成的(马克思主义)。[21]作为人的基本需要,自主和身体健康需要是客观存在的,应该得到优先于想要(wants)的最大程度满足,如果基本需要未能得到满足,则会产生抱怨。[22]卡普兰(1981)和斯泰西(1988)从生理损害的角度指出,如果个体没有长期或严重地患有一种或多种疾病,则其身体健康的需要就已经得到了满足。[23-24]该视角下,身体健康需要可从生物医学模型进行普遍化,即个体主观感觉和客观身体状况均受到损害。但该模型过于重视疾病的生物学因素,忽视了人的心理和社会性。认知和情感能力作为自主的决定因素之一,在一定程度上能够反映出人的精神健康,爱德华兹(1981)指出精神健康即“实际上的理性和负责任”。[25]作为一个社会过程,个体身体健康和精神健康的发展涉及到家庭、社区等不同社会群体间的互动,群体间经济水平、地理位置等共同特征使得单一群体遵循着相同的规则,形成亚文化,尽管不同群体间形成了多样化的规则,但理论上的规则网络是可寻的,不同群体间能够形成若干一定规模的网络,从而组织相关“满足物”(satisfier)促进需要的实现,即制度、产品、支付能力等。经济学家通过价格理论分析市场上买方和卖方基于能够接受的价格,指出买方对于物品的消费取决于消费意愿和支付能力,市场决定了谁来生产和供应何种物品。健康作为一种“商品”,对实现人的发展和福祉至关重要。因其稀缺性和重要性,居民愿意为之付费,但健康似乎又是无形的,无法个体间转移,尽管存在传染性疾病、遗传病和器官捐献等转移形式,因此健康需要本质上是提高或维持健康。在普通物品和服务上,经济学区分的是想要和有效的需求, 即有消费意愿和支付能力的想要。在卫生服务供给方面,并不是所有的想要都是需要,反之亦然。作为卫生资源分配的基础,供需平衡不仅仅包括需求,同时也包含着需要。利用作为需要、需求与供给共同作用的结果,指的是实际卫生服务利用物品或服务的数量。综上,健康需要指的是基于流行病学、临床医学、政治经济学、社会学等多学科规范标准界定的客观判断和个人主观感知的结合体,具有一定的层次、结构和特征,受政府等多主体的价值取向影响。

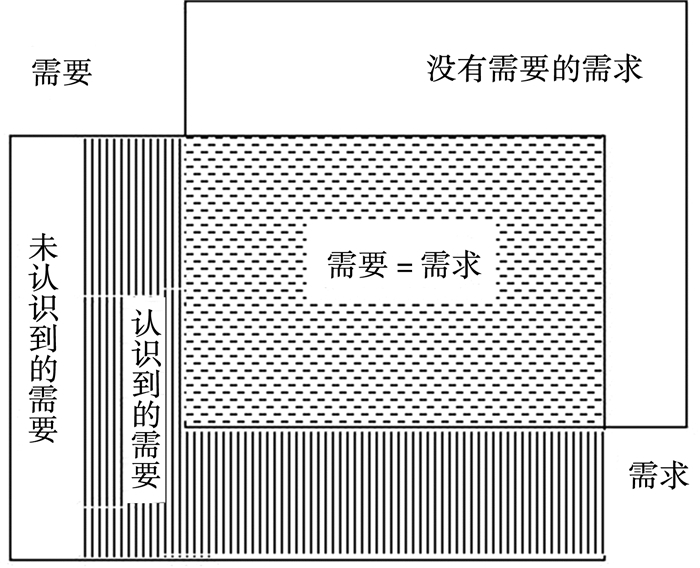

2 健康需要、卫生服务需求与利用三者间的关系辨析 2.1 需要与需求的关系辨析需要与需求的不同之处在于:(1)需求基于对某服务“想要”的前提,个体可能会选择使用可及的资源购买该项服务。需要将正义、公平等道德标准“放置”在某些群体,尽可能地保证这些需要能够得到满足,而不管支付能力。(2)需求取决于个体的购买意愿和支付能力,需要源于个人主观感知和客观判断,可能不考虑个体的主观接受度,如疾病预防等服务利用则主要基于专家共识、循证医学等客观判断供给。因此从卫生服务体系资源分配的角度看,如果一项服务是不需要的,即使个体有需求,也应尽量不提供。既往研究[17]已经对健康需要与需求之间的关系进行了分类:(1)未认识到的需要,如疾病预防、疫苗接种等;(2)认识到的需要、无需求,可能与个人经济水平或服务体系的供给有关,提示卫生服务体系优化提升的空间;(3)感知到、已转换为需求的需要;(4)没有需要的需求,个人主观“要求”和供方的“诱导”,比如患者无需住院,自己要求住院治疗,患者无需进行侵入性检查,但医方“诱导”的服务等,此部分利用应得到合理有效的控制(图 1)。

|

图 1 健康卫生服务:需要与需求 |

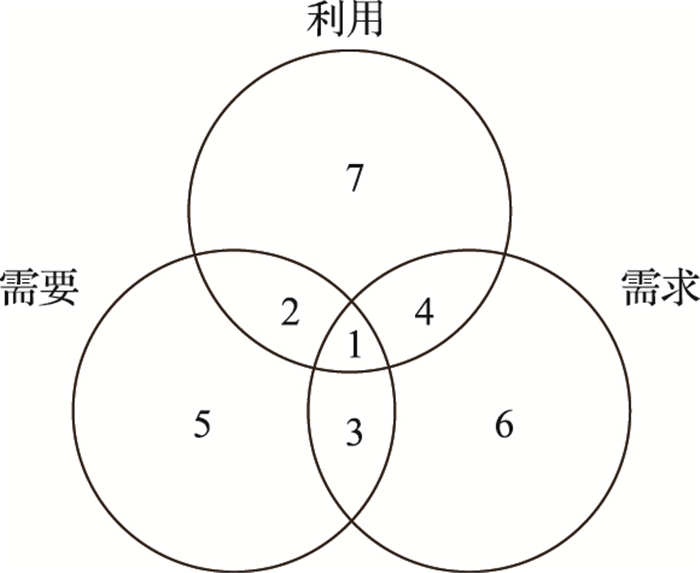

Raisa Deber教授等人于2008年对三者关系进行了范围划分。[26]理想状态下最优化的卫生服务体系应该是区域1尽可能地大,区域3~7尽可能地小(图 2)。需要和利用间的关系可归纳为三大类(图 3),A类:利用了大量原本不需要的服务(区域4和7);B类:利用了需要的服务,需要的服务得到了满足(区域1和2);C类:需要的服务,未能利用(区域3和5)。因此,一个高效且有效的卫生服务体系需要尽可能地扩大区域1和2(图 2)。

|

注:区域1:合理的卫生服务利用(需要—需求—利用发生合理);区域2:“外展”的卫生服务利用(需要,同时也得到了利用,但并非需求,比如公共卫生服务或患者自感不需要某项服务,但根据医生处方,服务利用发生);区域3:未满足的需要(需要、需求但未发生利用行为,如因物理可及性等客观条件受限的应就诊未就诊、等待时间、病床等候等);区域4:“患者自我要求”的利用(从卫生服务体系整体优化的角度看,所利用的服务并非必要);区域5:“外展”的未满足的需要(需要,无需求由主观原因引起);区域6:未能满足的需求(只有患方认为服务是有必要的,但未能利用);区域7:不合理的卫生服务利用(如不合理入院等)。 图 2 健康卫生服务:需要、需求和利用 |

|

注:卫生服务体系的四种情况:1.不受控制的;2.效率低下的;3.不充分的;4.高效且有效的。 图 3 卫生服务需要与利用关系 |

作为社会福利的重要组成部分,不断满足居民健康需要是社会可持续发展的核心目标,居民卫生服务需要的满足程度是卫生服务体系的重要指标,两者关系的鉴别有助于规范卫生服务的提供,促进居民卫生服务需要合理有序、充分均衡的满足。如图 2和图 3所示,根据需要和利用之间的关系,可鉴别卫生服务体系的四种情况,并与三者的重叠关系共同讨论:(1)供给和利用是不受控制的,出现了大量不必要的(区域7)和边际卫生服务利用(区域4)。患者要求的服务,尽管可以提升主观“获得感”,但对基本需要的满足意义不大,比如不必要的“检查”;(2)效率低下的,出现了卫生资源的闲置、利用率不高。与第一种不同的是,此时供给是固定的,居民并不总是需要这些服务的供给,比如现存的乡镇卫生院床位使用率只有60%左右,闲置率较高,导致了“其他”需要的服务可及性不高[27];(3)系统供给不充分,出现大量的未满足的需要(区域3)和外展的需要(区域5),真正有需要的人未能利用相关服务,但需要程度相对较低的群体却占据着相关资源;(4)“理想”的服务供给体系,高效且有效,将区域5中“外展”的需要得到了充分满足,区域2的面积增大,不合理利用(区域7)和未满足的需要(区域3)相对最低。

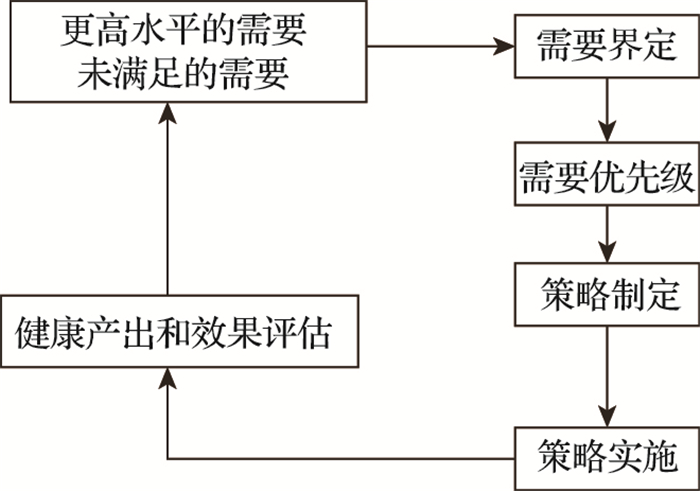

3 卫生服务供给与理论上的最优化健康服务需要满足 3.1 健康需要测量前文已经阐述了健康需要的普遍性和客观性。相关研究分别从不同视角给出了健康基本需要满足的测量指标,希克斯和斯特里顿认为预期寿命也许是全面衡量基本需要满足最好的指标。[28]《人的需要理论》一书给出了不同层面身体健康维度的指标,包括各年龄段的预期寿命、死亡率、残疾者的比例、身体感到严重疼痛者的比例、各种疾病的发病率。流行病学的发展使得死亡、出生、疾病谱等健康指标以及派生的生活质量指数、伤残调整寿命等不断应用到人群健康的评估[17],刻画不同群体在需要满足方面的差异程度和时空变迁。[29]作为系统评估特定人群健康问题和优先级的方法,健康需要评估在全世界范围得到了广泛的应用。[30-32]鲍林将健康需要分为了五大类:身体功能、健康状况、心理健康、社交网络与支持、生活满意度。[33]如图 4所示,社区层面的健康需要评估主要包括五个步骤:(1)总结人口健康状况和需要,鉴别关键问题;(2)设定问题优先级;(3)制定优先问题的解决策略;(4)策略实施;(5)策略的过程与效果评估。[32]

|

图 4 健康服务需要评估 |

医学模式和医学技术的发展引发了居民健康需要的增长,促进了卫生服务需求和利用的增加,全面认识其自然和社会属性有助于正确认识两个问题:(1)需要的产生是人的本能,供方主导的服务体系下,有的供给是低效、甚至无效的,并不能产生有效利用;(2)随着医学技术的发展,社会出现了整体的“结构性趋高”就医现象,受专业医疗服务体系供给能力提升等社会环境和患方“趋利避害”的影响,不断刺激、推动着健康需要的发展和范围扩大,推动了卫生服务利用的迭代升级,如不合理的检查与手术、新兴的医疗美容、互联网医疗等供给与利用等。同时,居民既往获得感较低的就诊经历,使得患方对较高层次医疗机构产生了卫生服务利用的路径依赖。而此时供给的不恰当扩张和期望引导则会“阻碍”分级诊疗制度的实现。

不同需要的层次、数量和结构与服务利用之间形成了不同的关系。健康权作为基本健康需要满足的法理基础,《经济、社会和文化权利国际公约》第12条指出“人人有权享有能达到的最高的体质和心理健康的标准”,我国宪法第二十一条规定“国家发展医疗卫生事业…保护人民健康”。卫生资源总是有限的,什么策略能够达到需要满足的优化配置,同时与其他社会发展目标相一致,如下三点需要重点注意:(1)卫生技术的有效性评估。医疗技术的进步确实有利于特定群体健康需要的满足,甚至比其他类似技术更为有效,但是这项技术的使用范围,谁来付费、监管,该项技术的推广过程中是否会出现滥用,造成医疗费用的不合理增长,加大政府财政负担和个人经济负担,降低筹资体系的可持续性,影响卫生服务供给和利用的效率和公平性都有待评估。(2)形成健康需要满足的共识。不论何时何地,资源总是相对有限的,特定需要的满足总是引发其他需要供应不足的现象发生。如将卫生资源集中于高需要、高费用患者的健康需要满足上,势必影响其他群体需要满足的公平性。新时代卫生工作方针从“预防为主”到“健康融入所有政策”的转变明确指出了以“基层为重点”,在宏观层面上将健康服务需要的满足进行优先地位分层。因此,需要认识到“能够”和“应该”是两个不同的概念,不同群体偏好不同,在不同的社会情境下,动态的变化过程中充满着不确定性,如果共识的形成过程中无法通过确定需要的合理性和客观性,那么不同群体间的相对比较将持续困扰。其次,集权过程中形成的供给可能出现道德风险,但完全的自由选择就医则可能会降低最优化健康需要满足的效率和可持续性。再如,如果既得利益群体控制了共识交流和实施的渠道,那么最优化需要满足的可行性究竟有多高?(3)优化满足需要的社会政策制定。在健康中国背景下,预防、治疗和缓和医疗保健必不可少[34],不同导向的健康政策势必产生不同的社会影响,实施过程中是普遍性还是选择性,特定群体的微观偏好是否一致,当具体的健康政策存在相对分歧,如何处置需要进一步论证。如市场派认为改革过程中行政强制手段可能会影响特定政策的长期效果,但也有研究指出市场化和商业化的运营模式会加剧医疗机构的逐利性。[16]因此,卫生服务体系发展的出发点应是响应和满足居民基本健康需要,促进良好的卫生服务提供和利用的秩序形成。

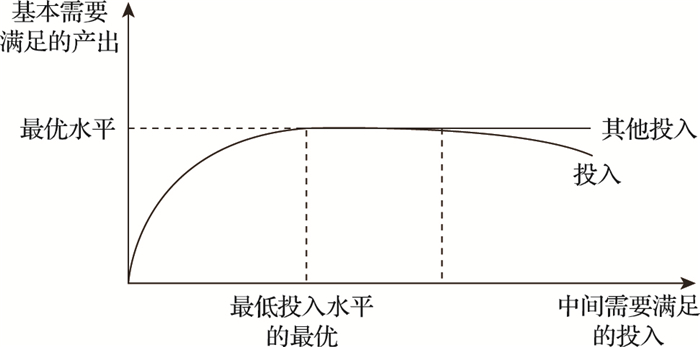

在中低收入国家,医护人员、床位等投入与三大健康产出指标水平呈正向关系。2018年的数据表明,尽管美国的医疗卫生费用支出GDP占比全球范围内最高,但在36个OECD国家中,其婴幼儿死亡率排名33位,人均期望寿命排名28位。[35]尽管过度的投入,改善了国民的主观获得感,提高了部分群体想要的满足,但与基本健康需要的满足无关。有研究已经证明不同国家在居民健康需要满足方面投入和产出的健康生产效率差别较大[36],投入的增长并不能持续提供需要的满足,供给的大量增长也有可能并没有完全实现基本需要的满足。考虑资源投入和健康产出间的渐进平衡[37],构建居民健康需要满足的理想状态应是实现最优水平的基本需要满足所必需的最低水平的中间需要满足[21, 38](图 5)。当大量供给可及,支付能力更强的群体有能力满足更多更高层次的想要,此时供给方是否仍然会充分供应基本需要和中间需要的满足物呢?如基本药物。任何经济体都没有足够的资源去满足居民全部的想要,对想要的满足必须要有所取舍。同理,居民的健康需要满足优先级必须设定。一旦政策执行过程中出现偏倚,那么大量的医疗资源则有可能追逐短期利益或自身利益更明显,或者“盈利水平”更高的需要满足,此时的供给增长则是以牺牲基本健康需要的满足、资源大量消耗和“阻碍”卫生服务体系可持续发展为代价的。[36]

|

图 5 中间和基本需要满足之间的关系 |

综上,决定健康需要满足水平的客观因素包括:(1)供给的总量、结构和质量;(2)供给在不同区域、群体等单元间的分配方式;(3)供给的有效性、物理空间可及性、支付能力。作为人的基本需要,基本健康服务需要具有普遍性和可知性,满足需要所必需的条件是动态变化的。个人需要与集体需要的满足有着共同目标,如预防类健康服务从个体层面是无法充分提供的,考虑医疗行业存在“市场失灵”现象,基本健康服务需要满足作为社会问题,社会福利和保障制度必须把资源分配的普遍主义和选择性相结合。

4 卫生服务体系优化路径展望新医改以来,大量的资源投入使得我国医保基金规模、医务人员数量和床位数都得到了大幅提升。尽管分级诊疗、全民医保、药品供应保障等制度不断完善,但是不同层次医疗机构的服务利用差别较大,出现了过度医疗、诱导需求、就医负担较重、基层机构服务利用少等现象,共同引发了优质医疗服务资源总量不足、结构不合理、分布不平衡,部分服务项目提供不充分等挑战。各国的医疗卫生改革,均将提高卫生服务的可及性、可负担性、服务质量、筹资的可持续性、促进社会公平和正义作为最重要的目标,这意味着卫生服务体系优化的核心即为基本健康需要的满足。[18]因此,健康中国的建设需要卫生服务体系与其他体系实现有效的整合,促进人的健康全面发展。[39]

首先,卫生服务体系的建设应从居民基本健康服务需要的充分高效满足出发,考虑到健康需要结构和层次的持续动态变迁,在卫生资源有限和发达国家类似健康挑战的情况下,应始终坚持“以人的需要为本,价值导向”的发展路径,在大健康的视角下,真正做到以基层卫生为重点,提高健康相关支出的整体效率,促进筹资、供给和资源分配的可持续发展,改善服务提供的不充分、区域和人群不平衡。其次,健康需要的满足首先应是形成共识,健康权作为基本人权,基本健康需要的满足依赖“基本医疗卫生”相关法律的制定与执行。[40-41]政府作为居民基本健康需要满足的责任主体,应加强不同利益主体间的良性互动、社会契约关系的构建,实现不同的利益相关方目标和利益“权衡”,做到“有为政府,有效市场”,不断提高卫生服务体系治理能力,促进卫生服务体系可持续发展。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Lim S S, Vos T, Flaxman A D, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010:a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010[J]. The lancet, 2012, 380(9859): 2224-2260. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61766-8 |

| [2] |

曾新颖, 齐金蕾, 殷鹏, 等. 1990~2016年中国及省级行政区疾病负担报告[J]. 中国循环杂志, 2018, 33(12): 7-18. |

| [3] |

申曙光, 马颖颖. 新时代健康中国战略论纲[J]. 改革, 2018(4): 17-28. DOI:10.3969/j.issn.2095-1507.2018.04.010 |

| [4] |

孟庆跃. 建设以人为本的卫生服务体系[J]. 中国卫生政策研究, 2015, 8(10): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2015.10.001 |

| [5] |

何子英, 郁建兴. 全民健康覆盖与基层医疗卫生服务能力提升——一个新的理论分析框架[J]. 探索与争鸣, 2017, 2: 77-81. |

| [6] |

Li Z, Yang J, Wu Y, et al. Challenges for the surgical capacity building of township hospitals among the Central China:a retrospective study[J]. International Journal for Equity in Health, 2018, 17(1): 55. DOI:10.1186/s12939-018-0766-4 |

| [7] |

Li Z, Pan Z J, Zhang L, et al. End-of-life cost and its determinants for cancer patients in urban China:a population-based retrospective study[J]. BMJ Open, 2019, 9(3): e026309. DOI:10.1136/bmjopen-2018-026309 |

| [8] |

高峰, 胡云皓. 从马克思的需要理论看新时代中国社会主要矛盾的转化[J]. 当代世界与社会主义, 2018(5): 64-69. |

| [9] |

韩喜平. 满足人民美好生活需要的理论指南[J]. 思想理论教育导刊, 2018(1): 17-20. |

| [10] |

徐宏, 岳乾月. 新时代背景下长期照护服务PPP供给模式研究[J]. 山东社会科学, 2018(8): 90-96. |

| [11] |

姜姗, 马岭, 李忠, 等. 安宁疗护实践中的医疗照护与灵性关怀[J]. 中国医学伦理学, 2019(3): 299-302. |

| [12] |

Zhong Li, Liang Zhang, Zijin Pan, et al. Research in Integrated Health Care and Publication Trends from the Perspective of Global Informatics[J]. Gesundheitswesen, 2019, 81: 1-13. DOI:10.1055/s-0042-116225 |

| [13] |

巩瑞波, 韩喜平. "需要"与"发展"关系视角下的共享理念论说[J]. 学术交流, 2018, 290(5): 114-119. |

| [14] |

Kruk M E, Freedman L P. Assessing health system performance in developing countries:a review of the literature[J]. Health Policy, 2008, 85(3): 263-276. DOI:10.1016/j.healthpol.2007.09.003 |

| [15] |

杜鹏, 纪竟垚. 中国长期照护政策体系建设的进展、挑战与发展方向[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(1): 29-34. |

| [16] |

刘继同, 郭岩, 井永法. "健康需要满足"是评估医疗服务质量的惟一标准[J]. 中国卫生经济, 2007, 26(1): 22-23. DOI:10.3969/j.issn.1003-0743.2007.01.006 |

| [17] |

吴明, 李睿. 健康需要与需求的概念及测量[J]. 中国卫生经济, 1995(1): 44-46. |

| [18] |

Williams A. Need as a demand concept (with special reference to health). Economic policies and social goals[M]. London: Martin Robertson, 1974.

|

| [19] |

Nevitt D A. Demand and need[M]. Foundations of social administration. Palgrave, London, 1977.

|

| [20] |

贾玉娇, 利益协调与有序社会——社会管理视角下转型中国社会利益协调理论建构[D].吉林: 吉林大学, 2010.

|

| [21] |

莱恩·多亚夫, 伊恩·高夫著.李秉勤, 贡森译.人的需要理论[M].北京: 商务印书馆, 2008.

|

| [22] |

李金龙, 王英伟. 信仰的变革与回归:倡议联盟框架下中国医疗卫生政策变迁研究[J]. 中国卫生政策研究, 2018, 11(1): 58-66. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2018.01.010 |

| [23] |

Caplan A L, Engelhardt Jr H T, McCartney J J. Concepts of health and disease:Interdisciplinary perspectives[J]. Yale Journal of Biology & Medicine, 1982, 55(1): 71-72. |

| [24] |

Stacey M. The sociology of health and healing:a textbook[M]. Routledge, 2003.

|

| [25] |

Edwards R B. Mental health as rational autonomy[J]. The journal of medicine and philosophy, 1981, 6(3): 309-322. DOI:10.1093/jmp/6.3.309 |

| [26] |

Deber R, Hollander M J, Jacobs P. Models of funding and reimbursement in health care:A conceptual framework[J]. Canadian Public Administration, 2010, 51(3): 381-405. |

| [27] |

Siciliani L, Hurst J. Explaining waiting times variations for elective surgery across OECD countries[R]. OECD Health Working Papers, 2003.

|

| [28] |

Hicks N, Streeten P. Indicators of development:the search for a basic needs yardstick[J]. World development, 1979, 7(6): 567-580. DOI:10.1016/0305-750X(79)90093-7 |

| [29] |

Williams R, Wright J. Epidemiological issues in health needs assessment[J]. BMJ, 1998, 316(7141): 1379-1382. |

| [30] |

Payne J. Researching health needs: a community-based approach[M]. Sage: 1999.

|

| [31] |

Cavanagh S, Chadwick K. Health needs assessment:A practical guide[M]. National Institute for Clinical Excellence, 2005.

|

| [32] |

Grant C G, Ramos R, Davis J L, et al. Community health needs assessment:a pathway to the future and a vision for leaders[J]. The health care manager, 2015, 34(2): 147-156. DOI:10.1097/HCM.0000000000000057 |

| [33] |

Bowling A. Measuring health:a review of quality of life measurement scales[M]. Milton Keynes: Open University Press, 1991.

|

| [34] |

姜姗, 李忠, 路桂军, 等. 安宁疗护与缓和医疗:相关概念辨析、关键要素及实践应用[J]. 医学与哲学, 2019, 40(2): 35-40. |

| [35] |

America's Health Rankings, United Health Foundation. A call to action for individuals and their communities: anunual report 2018[R]. 2018.

|

| [36] |

张鲁豫, 成刚, 孟庆跃. 基于国际间比较的我国健康生产效率分析[J]. 中国卫生经济, 2018, 37(2): 58-61. |

| [37] |

OECD. "Health care systems: Getting more value for money", . OECD Economics Department Policy Notes,, 2010. No. 2[EB/OL]. https: //www.oecd.org/eco/growth/46508904.pdf

|

| [38] |

Warr P. Work, unemployment, and mental health[M]. Oxford University Press, 1987.

|

| [39] |

郑功成. 健康中国建设与全民医保制度的完善[J]. 学术研究, 2018(1): 76-83. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2018.01.011 |

| [40] |

贡森. 中国特色社会建设理论框架与基本思路[J]. 国家治理, 2017(10): 40-48. |

| [41] |

岳远雷. 基本药物制度治理困境及法治化保障研究[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(12): 44-48. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2017.12.008 |

(编辑 赵晓娟)