2. 中国人民大学社会与人口学院 北京 100872;

3. 中国人民大学统计学院 北京 100872

2. The School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3. The School of Statistics, Renmin University of China, Beijing 100872, China

流动人口一直是社会重点关注的群体,其生存质量也是社会各界一直关注的核心问题。“健康中国2030”规划纲要指出,突出解决好妇女儿童、老年人、残疾人、流动人口、低收入人群等重点人群的健康问题。在医学领域把生存质量理论与医学实践结合起来形成健康相关生存质量(Health—Related Quality of Life,HRQOL)。1996年世界卫生组织给出的与健康有关的生存质量是指:不同文化和价值体系中的个体对与他们的目标、期望、标准以及所关心的事情有关的生存状况的体验。[1]生存质量的研究最初兴起于20世纪30年代,70年代引起医学界的普遍注意。[2]生存质量在欧美已广泛应用于公共卫生领域,随着人民生活水平的提升,近年来,关于生存质量的研究也日趋活跃。如林南研究了天津市民的生活质量[4],王滨燕对北京中年知识分子的健康和生活质量进行了研究[5],邢海燕等探究了WHOQOL-BREF量表在流动人口生存质量评价中的应用[6]。作为一个庞大的社会群体,流动人口有着相对独特的生存状态。目前学者对流动人口健康生存质量的研究很少,已有的研究主要局限于生存质量的某一维度,如心理健康或生活满意度等,对于其生存质量的总体评价、影响因素及其路径方面研究则几乎没有。本文主要探讨如下问题:(1)我国流动人口的基本健康生存质量状况如何,不同群体特征是否存在差异化;(2)流动人口健康生存质量影响因素与机制;(3)流动人口存在的健康问题及需求,提升流动人口健康生存质量应采取何种针对性干预措施或政策策略。

2 评价工具选择与数据 2.1 生存质量工具选择本文对生存质量的测量采用世界卫生组织生存质量测定量表简表(WHOQOL-BREF)。WHOQOL-BREF是在WHOQOL-100基础上研制的简化量表,它包含26个问题条目,提供了一种方便、快捷的测定工具。对简表进行信度、效度等计量心理指标考核,发现简表具有较好的内部一致性、良好的区分度和结构效度。简表各个领域的得分与WHOQOL-100量表相应领域的得分具有较高的相关性, Pearson相关系数最低为0.89(社会关系领域), 最高等于0.95(生理领域)。WHOQOL-BREF量表的结构如表 1所示。

| 表 1 WHOQOL-BREF量表结构 |

量表包含两个独立分析的问题条目:个体关于自身生存质量的总体主观感受与个体关于自身健康状况的总体主观感受。每个问题采用5级测度,如您的食欲怎么样?“(1)很差(2)差(3)不好也不差(一般)(4)好(5)很好”。最后一项“如果让您综合以上各方面(生理健康、心理健康、社会关系和周围环境等方面)给自己的生存质量打一个总分, 您打多少分”?采用百分值。WHOQOL-BREF量表 4个领域的得分按正向记,即得分越高,生存质量越好,可以根据一定的公式将得分转换为百分制(表 2)。当一份问卷中有20%的数据缺失时,该份问卷便作废。如果一个领域中有不多于两个问题条目缺失,则以该领域中另外条目的平均分代替该缺失条目的得分。如果一个领域中有多于两个条目缺失,则不再计算该领域的得分(社会关系领域除外,该领域只允许不多于一个问题条目缺失)。

| 表 2 领域分计算式 |

本文流动人口采用2010年全国第六次全国人口普查对流动人口的界定。是指离开户口登记地半年及以上,户口登记地为本县(市、区)其他乡(镇、街道)或其他县(市、区),并且普查时点居住地和户口登记地不在同一城市的市区范围的人口。

文中分析数据来源于中国人民大学健康科学研究所《2015年流动人口健康及卫生服务利用调查》,该调查以北京市流动人口为研究对象,通过对2 504份调查问卷进行统计筛选,剔除无效问卷后,实际收回有效问卷2 487份,其中男性为1 078份,女性为1 409份。年龄范围为15.08~72.02岁,平均年龄35.62岁。

3 结果 3.1 总体状况及各领域评价首先计算出四个领域的平均分(百分制),然后四个领域平均分再取平均值,得到一个整体指标,即生存质量总分。生存质量得分最小值为18.49,最大值为100。平均值66分,大部分人的得分在50~80之间。总体来看,流动人口生存质量的极端值较少。

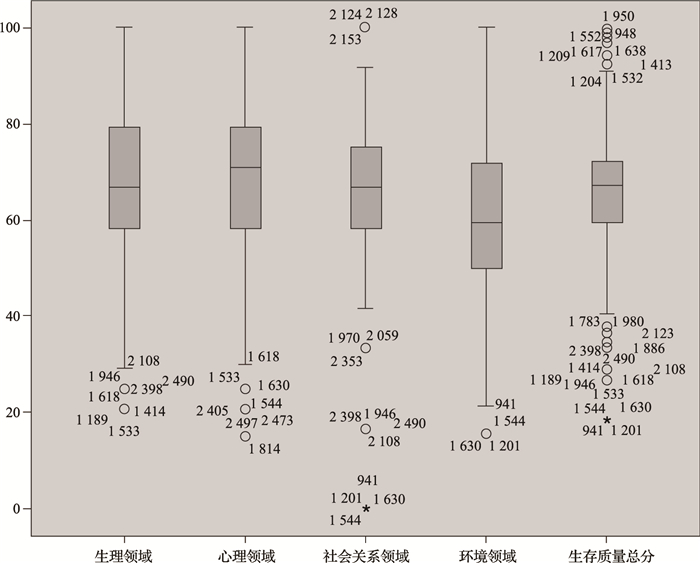

从各领域得分箱线图(图 1)来看,生理、心理和社会关系的离群值比较多,环境领域离群值较少。但环境领域无论是均值还是中位数都远低于其他三个领域。表明流动人口对于生存环境即外部因素的满意度不高。这也许是造成流动人口生存问题的重要因素。

|

图 1 生存质量各领域评价分布图 |

流动人口的生存质量相对于我国人口生存质量平均水平差异较明显(表 3)。流动人口的环境领域得分严重偏低,其次是心理领域和社会关系领域,而流动人口生理领域的得分相对较高。

| 表 3 生存质量及各领域得分情况 |

表 4展示了分性别、年龄、婚姻状况和受教育程度人群的生存质量状况。不同性别的生存质量情况无显著差异。生理、心理和社会关系领域,女性评价均高于男性,环境领域女性低于男性。45~60岁流动人口在生理、心理和环境领域的评价最低,而社会关系评价最高。60岁之前,除社会关系领域外,各领域评价基本随年龄呈下降趋势,而60岁以上的人群却出现了“反增”,其总体分数也在各年龄段中最高(67.68)。就婚姻状态来看,流动人口再婚人群的生存质量状况最差,低于离婚和丧偶人群,未婚人群的评价最高。不同受教育程度的群体中,小学及以下文化程度的人群评价比其他三个组显著偏低,随着教育程度的提高,各领域评价均有升高,说明受教育程度的提高与生存质量存在一定关系。

| 表 4 不同社会人口特征流动人口群体的生存质量状况 |

为了便于实施针对性的干预策略,本文将流动人口生存质量影响因素划分为内在主观因素与外在客观因素:内在主观因素指属于自我意识方面,依赖主观意识而存在的因素,包括健康状况总评价、社会保障参与度、不良生活习惯、心理状况、公共卫生服务了解程度与期望程度;外在客观因素指独立于自我意识之外的客观存在因素,包括流动时间、住房情况、性别、年龄、受教育程度、婚姻状况及收入等。

如表 5所示,外在客观影响因素中,具有显著统计学意义的影响因素是住房条件和婚姻状况。相对于对照组住单位宿舍这一状况,自己租房和住自己的房子都对总体生存质量具有正向影响,住自己买的房子的正向影响更大(Beta值为0.068)。相对于对照组离婚与丧偶状态,未婚对总体生存质量具有显著的正向影响。同时,初婚对总体生存质量有正向影响作用,再婚起负向影响,但统计上均不显著。在内在主观因素中,具有显著统计学意义的影响因素是总体健康状况评价、心理状况评分、公共卫生服务期望程度及社会保障参与度,标准化之后的系数依次为:0.039、0.101、0.283、0.041。三者都对生存质量具有正向影响。其中,对公共卫生服务的期望程度对总体生存质量的影响程度最大,心理状况其次。对公共卫生服务的期望值高,心理状况较好而且对自己总体健康状况评价较高的人生存质量也更高,显示了个人内在心理活动的调节作用,对环境和自身的乐观态度有利于生存质量的提高。

| 表 5 流动人口生存质量总体影响因素 |

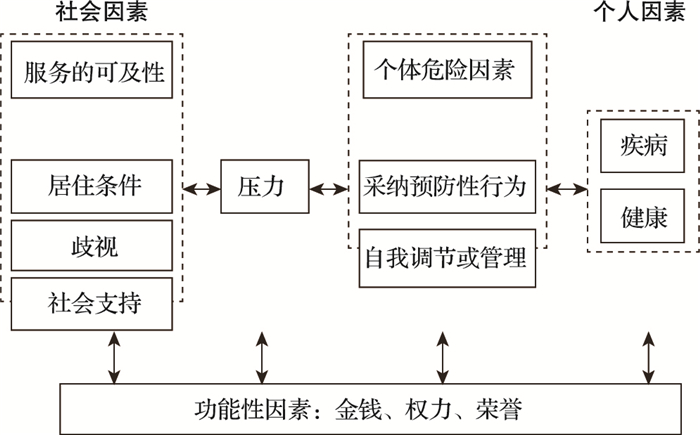

本文基于哈勒姆框架,重点探究居住条件及卫生服务可及性如何通过个体危险因素、采纳预防性行为以及自我调节或管理等影响流动人口健康(图 2)。

|

图 2 哈勒姆社区居民健康的社会决定因素框架模型 |

(1) 居住条件对生存质量影响的作用过程

此部分探讨流动人口居住条件如何通过自我调节或管理(本文用自尊作为替代变量)对健康生存质量产生作用。进行相关分析发现,流动人口居住条件、自尊、生存质量得分的相关均有统计学意义(表 6)。居住与自尊及生存质量都显示出显著正相关。

| 表 6 各变量相关分析 |

本文采用回归系数检验分析法讨论自尊是否是居住条件对生存质量产生影响的实质性、内在的原因,是否可以解释居住条件与生存质量之间为什么会存在关系以及这个关系是如何发生的。包括以下几个检验步骤:

第一步,检验居住条件对生存质量的回归系数是否具有统计学意义,如果有,继续做第二步,否则停止分析。

第二步,检验自尊对居住条件的回归系数是否具有统计学意义;检验生存质量对自尊的回归系数是否具有统计学意义。如果二者均具有统计学意义,继续做第三步检验,分析是否是完全中介效应,如果至少有一个回归不具有统计学意义,直接做第四步。

第三步,在以自尊和居住条件为自变量,生存质量为因变量的多元回归中,如果生存质量对居住条件的偏回归系数具有统计学意义,自尊有部分中介效应,如果不具有统计学意义,自尊有完全中介效应。

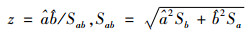

第四步,做Sobel检验,其统计量是

|

如果Sobel检验具有统计学意义,意味着中介效应显著,否则中介效应不显著。

分别计算流动人口生存质量(y)、居住条件(x)和自尊(w)的标准分,以这三个标准分作为3个显变量,根据以上检验步骤,检验自尊的中介效应(表 7)。由于第二步的两个回归系数均具有统计学意义,不必再做Sobel检验。

| 表 7 自尊的中介作用检验 |

通过以上第一步和第二步的检验发现,自尊的中介效应具有统计学意义,即居住条件通过自尊为中介影响生存质量。第三步的检验发现,在居住条件影响生存质量的关系中,自尊起不完全中介作用,中介作用大小为0.351×0.651=0.228 5。中介效应占总效应的百分比为0.228 5÷0.555 6×100%=41.13%。由此可见,居住条件对生存质量的影响有一部分是通过影响自尊而产生的。

本文采用自变量与调节变量乘积的偏回归系数检验法,分析不同自尊水平的流动人口,其居住条件对生存质量的影响。

第一步,检验以居住条件和自尊为自变量,以生存质量为因变量的多元回归,如果具有统计学意义接着做第二步,不具有统计学意义则不存在调节作用问题。

第二步,检验居住条件与自尊乘积的偏回归系数,偏回归系数具有统计学意义,则调节作用显著。

结果表明居住条件与自尊的偏回归系数不具有统计学意义(P>0.05)。即自尊在居住条件对生存质量影响过程中,不存在调节效应(表 8)。说明对于不同自尊水平的人,居住条件对生存质量的影响机制并不会发生根本改变。

| 表 8 自尊的调节作用检验 |

(2) 公共卫生服务对流动人口健康生存质量影响

公共卫生服务对流动人口健康生存质量影响路径及作用如何?服务可及性(本文用流动人口服务对公共服务评价作为替代变量)如何通过个体危险因素和采纳预防性行为(本文概括为健康与生活方式)影响流动人口生存质量?通过对流动人口健康及生活方式、生存质量评估总分及公共卫生服务评价之间的相关关系进行分析,发现健康及生活方式与生存质量及各因素之间都显示出显著正相关;公共卫生服务评价与健康及生活方式、心理状况呈显著正相关,与总体健康状况相关不具有统计学意义;公共卫生服务评价与生存质量评估呈显著正相关,同时,也与心理领域、环境领域呈显著正相关(表 9)。

| 表 9 流动人口健康及生活方式、生存质量评估总分及公共卫生服务评价的相关性 |

公共卫生服务评价的中介效应检验结果如表 10所示,由于健康及生活方式最后的回归系数值为1.692 3,P < 0.000,因此公共卫生服务具有部分中介效应,健康及生活方式对生存质量评估的中介效应不完全通过公共卫生服务的中介来实现其影响,对生存质量有直接效应。中介效应占总效应的比值为0.102 8,中介效应解释了因变量的方差变异为10.28%。由此可见,健康及生活方式对流动人口生存质量的影响主要是直接效应,公共卫生服务的中介效应较小,占总效应的10.28%。这与世界卫生组织(WHO)关于医疗卫生体系与健康关系仅占8%的报道基本吻合。

| 表 10 公共卫生服务评价中介效应检验 |

环境领域得分在流动人口生存质量评价中最低,其次是心理领域。因此政策干预应该从这两个领域着手。环境领域的因素包括:社会安全保障、住房环境、经济来源、医疗服务与社会保障的获取途径与质量、获取新信息知识技能的机会、休闲娱乐活动的参与机会与参与程度、环境条件(污染/噪声/交通/气候);心理领域的因素有:积极感受、思想、学习、记忆和注意力、自尊、身材和相貌、消极感受、精神支柱。促进流动人口的健康行动可以优先从这些方面考虑。

4.1 改善流动人口生存环境与心理状态,提升主观生存质量住房环境或条件影响生存质量,研究发现,自尊具有中介效应,其中介效应占居住条件影响生存质量总效应的41%。自尊是心理状况的一个重要测度指标,心理状况较好而且对自己总体健康状况评价较高的人,其生存质量也更高,显示了个人内在心理活动的调节作用,对环境和自身的乐观态度有利于生存质量的提高。所以除了从客观方面改善生存环境和健康服务,也可以考虑通过改善流动人口心理状态来提升他们的主观生存质量,发挥流动人口自身的内部力量以提升其健康水平。

4.2 提升针对流动人口的公共卫生服务水平和政策服务宣传一方面需要提高公共服务水平来满足流动人口的期望,另一方面也不能忽视对相关政策服务的宣传。基于流动人口特征,需要加大政策服务宣传,提高流动人口对相关卫生健康服务的了解程度,提高流动人口主观方面的安全感和满意度,促进流动人口公共服务利用。同时应提高公共卫生服务水平,增强其便捷性、有效性,建立健全公共卫生服务反馈机制,改善服务环境与态度。

4.3 加速户籍制度改革进程,促进教育和社会保障资源公平配置受教育程度和社会保障参与程度对生存质量的影响较为显著。但目前这两方面正向作用的发挥受到户籍制度限制,呼吁尽快落实户籍制度改革相关措施,让流动人口在社会保障和受教育方面的权益得到公平对待,这不仅对于提高流动人群的健康水平有重要作用,对于促进经济发展和社会公平也有长远的意义。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

WHO. The development of the WHO quality of life assessment instrument[R]. Geneva: WHO, 1993.

|

| [2] |

方积乾. 生存质量测定方法与应用[M]. 北京: 北京医科大学出版社, 2000.

|

| [3] |

林南, 王玲, 潘允康, 等. 生活质量的结构及指标——1985年天津千户问卷调查资料分析[J]. 社会研究, 1989, 5(1): 60-68. |

| [4] |

王滨燕, 李天霖. 生活质量与健康的探讨:中年知识分子人群健康状况的凭借研究[J]. 社会研究, 1987, 3(6): 73-89. |

| [5] |

邢海燕, 谈荣梅, 高向华, 等. WHOQOL-BREF量表在流动人口生存质量评价中的应用[J]. 中国卫生事业管理, 2011, 28(6): 471-473. DOI:10.3969/j.issn.1004-4663.2011.06.027 |

| [6] |

于强, 李绍珍, 陈和年, 等. 视功能损害眼病患者生存质量量表的研究[J]. 中华眼科杂志, 1997, 33(4): 307-310. DOI:10.3760/j:issn:0412-4081.1997.04.023 |

| [7] |

罗健, 孙燕, 周生余. 中国癌症患者化学生物治疗生活质量量表的编制[J]. 中华肿瘤杂志, 1997, 19(6): 437-441. DOI:10.3760/j.issn:0253-3766.1997.06.013 |

| [8] |

任晓琳, 梁平, 刘雪琴. 癫痫患者生活质量量表-31(中文版)的翻译及修订[J]. 解放军护理杂志, 2003, 20(4): 99-101. DOI:10.3969/j.issn.1008-9993.2003.04.065 |

| [9] |

陈和年, 胡孟璇, 洪明晃, 等. 鼻咽癌生存质量量表的研究[J]. 中华预防医学杂志, 1996, 30(4): 229-230. |

| [10] |

Skevington S M, Lotfy M, O'Connell K A. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment:Psychometric properties and results of the international field trial[J]. Quality of Life Research, 2004, 13(2): 299-310. DOI:10.1023/B:QURE.0000018486.91360.00 |

| [11] |

温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析:方法和模型发展[J]. 心理科学进展, 2014, 22(5): 731-745. |

| [12] |

温忠麟, 侯杰泰, 张雷. 调节效应与中介效应的比较和应用[J]. 心理学报, 2005, 37(2): 268-274. |

(编辑 赵晓娟)