医疗卫生服务地理可及性与医疗卫生服务利用、人群健康结果密切相关[1],改善医疗卫生服务地理可及性能够促进医疗卫生服务的利用、改善人群健康。尽管自1990年以来中国医疗卫生服务可及性改善显著[2],但是2013年国家卫生服务调查显示仍有16.0%的居民到最近医疗点的时间超过15分钟[3],而《“健康中国2030”规划纲要》提出:到2030年“实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务……15分钟基本医疗卫生服务圈基本形成”[4]。

往往是贫困地区医疗资源分布较少,医疗卫生服务地理可及性较差,而贫困地区人口存在更高的健康需要,贫困地区医疗卫生服务地理可及性较差的情况是“逆向照顾法则(inverse care law)”的体现——“优质医疗卫生服务和人群健康需要呈反向关联趋势”,该法则首先由英国Julian Hart教授于1971年发表在《柳叶刀》杂志上[5],之后该现象受到持续而广泛的学术和政策关注[6]。

目前测量医疗卫生服务地理可及性可以采用地理信息系统建模计算[7],潘杰等研究了四川省内的医疗卫生服务可及性的分布,说明四川省内的医疗卫生服务地理可及性存在空间分布的不平等[8]。Cheng Jin等人利用GIS系统分析了浙江省德清县内医疗点地理可及性的空间分布,研究发现德清县内医疗卫生服务地理可及性分布存在空间不平等,县城中心区医疗卫生服务地理可及性更高。[9]上述采用GIS测量医疗卫生服务地理可及性主要是从卫生服务供方的角度分析, 也有研究从医疗卫生服务的需方角度考虑,因为人们利用医疗卫生服务往往利用其了解的最近医疗点的服务,所以计算居民自我报告到医疗点的距离也能够反映医疗卫生服务的地理可及性。例如任明辉利用2003年国家卫生服务调查数据分析了西部地区11个省份医疗卫生服务地理可及性,发现仅有内蒙古、宁夏和广西居民到医疗点平均时间小于15分钟。[10]

尽管有不少研究考虑了医疗卫生服务地理可及性的不平等性,但是缺少对于医疗卫生服务地理可及性的公平性分析。平等分析主要关注地区之间的医疗卫生服务地理可及性的差异,然而公平分析则包含了一定的价值判断——弱势人群聚集的地区的医疗卫生服务地理可及性是否更差,如果存在医疗卫生服务地理可及性不公平,其不公平的程度如何。因此,分析地区间医疗卫生服务地理可及性的不公平性(inequity)和分析不平等性(inequality)不同,不仅需要测量各地区医疗卫生服务地理可及性,同时也需要测量地区的社会经济地位,分析不同社会经济地位地区之间的医疗卫生服务地理可及性的差异。[11]目前在中国开展的相关研究主要采用人均GDP作为衡量地区社会经济地位的指标,但是该指标实际上主要反映了经济活动的强度,只能间接反映居民的福利情况。[12]国外研究则常用地区贫困指数(area deprivation index,ADI)来衡量地区的社会经济地位,尤其适用衡量行政层级比较低的地区,以说明地区之间社会经济地位相对差异。[13-14]贫困作为一个多维的概念,按照Peter Townsend对贫困的分类,贫困分为物质贫困和社会贫困,衡量贫困需要多个贫困相关的指标予以综合反映。[15]衡量地区贫困主要是将个体层面经历的贫困进行加总计算该地区的贫困程度[16],换言之,某地区居民的综合贫困发生率越高,则可以认为该地区越贫困。

本研究将尝试建立县级地区贫困指数,从需方的角度测量居民到最近医疗点的距离和时间,分析县级医疗卫生服务地理可及性的公平性,为监测和评价中国医疗卫生服务的公平性提供思路。

2 资料和方法 2.1 资料来源本研究资料来源于中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)2012年调查数据,中国家庭追踪调查是北京大学社会调查中心开展的具有全国代表性的多阶段随机抽样家庭调查,该调查在中国25个省、市、自治区中开展不含青海、新疆、西藏、内蒙古、宁夏、海南以及香港、澳门和台湾。,抽样框覆盖了中国95%的总人口。[17]

2.2 构建县级地区贫困指数根据调查数据计算各样本县的成人文盲率、收入贫困率、缺少安全饮用水率、缺少水冲厕所率和缺少清洁烹饪燃料率,其中收入贫困按照2011年中央扶贫开发工作会议提出的2 300元作为贫困线标准。[18]具体贫困指标的定义如表 1所示。上述5个贫困相关指标分别反映了社会贫困和物质贫困。

| 表 1 样本县级地区各维度贫困和医疗卫生服务地理可及性情况 |

作为构建地区贫困指数的初步探索,本研究将采用美国、法国等国家常采用的主成分分析方法构建地区贫困指数。[19-20]主成分分析对变量量纲敏感,为此所有指标都通过min-max标准化重新调整到0~1以消除量纲不一致,具体过程如下公式所示:

|

(1) |

其中sij为j县级转换后的i贫困指标,xij为j县级的原始i贫困指标,xij(min)和xij(max)分别为i贫困指标在所有县级中的最小值和最大值。对上述5个贫困相关指标进行主成分分析,提取第一主成分得分并进行标准化,得到县级地区贫困指数,该指数均值为0,标准差为1,指数越大说明地区贫困程度越严重。

2.3 县级医疗服务地理可及性测量中国家庭追踪调查询问了每个家户到最近医疗点的时间和距离,本研究采用每个县区内受访者从家里到最近医疗点的距离和时间的平均值作为该县级医疗卫生服务地理可及性的指标。医疗点指的有医疗卫生人员和一定医疗设施的全科医疗卫生场所,如综合医院、乡镇卫生院、社区医疗机构、村卫生室、私人诊所,但不包括牙科诊所之类的专科医院以及在药店附近开设的医疗点。离最近医疗点的距离是指选择最近道路到达最近医疗点的距离;到最近医疗点时间是指采用日常使用交通工具到最近医疗点的最短时间,不是所有可能的交通工具中的最快捷方式。其中,到最近医疗点的距离反映了医疗点的空间分布密度,到最近医疗点的时间还反映了地区路网和交通情况。从重要性而言,到最近医疗点时间更能反映居民在获得医疗卫生服务方面的地理可及性,《“健康中国2030”规划纲要》也是要求到2030年“15分钟基本医疗卫生服务圈基本形成”。[4]

2.4 回归分析为了更好量化县级社会经济发展和医疗卫生服务地理可及性的关联,本研究采用最小二乘法回归分析县级地区贫困和到最近医疗点平均距离和时间的定量关系。由于县级家户到最近医疗点平均距离和时间呈偏态分布,回归分析前对其进行自然对数变换。

3 结果 3.1 样本县级地区贫困和医疗可及性状况中国家庭追踪调查2012年数据中相关变量完整的受访者共有34 979人,分布在155个县级地区内,其中东部县区76个(49.0%),西部县区40个(25.8%),中部39个(25.2%),平均每个县区有226个受访对象。155个样本县级地区之间的贫困程度差异巨大。目前52.26%的县级地区成人文盲率高于25%,29.03%的县级地区收入贫困率高于5%,36.13%的县级地区缺少安全用水率高于50%,58.71%的县级地区无水冲厕所率高于50%,58.06%的县级地区非清洁烹饪燃料率高于50%。目前尚有25.81%的县级地区平均到最近医疗点距离超过2公里,15.48%的县级地区平均到最近医疗点时间超过15分钟(表 1)。

3.2 县级地区贫困指数构建结果表 2显示了不同维度县级贫困指标之间的关联系数矩阵,反映了贫困指标相互关联,关联系数从0.37到0.66不等,不同维度贫困之间相互关联,但并非完全关联,说明有必要采用主成分分析的方法构建地区贫困指数,以更好捕捉到各维度贫困的主要变异。

| 表 2 不同维度县级贫困指标之间的相关系数矩阵 |

主成分分析结果显示第一主成分特征值为2.85,解释了56.91%的贫困总变异,其中第一主成分计算结果如下式所示:

第一主成分=0.43×成人文盲率+0.42×收入贫困率+0.42×缺少安全用水率+0.47×无水冲厕所率+0.49×非清洁烹饪燃料率

对第一主成分得分进行标准化变换,形成县级地区贫困指数(ADI),该指数变化范围为-1.91~2.84,其均值为0,方差为1,地区贫困指数越大,地区贫困程度越高,不同贫困程度县级地区各维度的贫困状况如表 3所示。以上五个指标发生率随着县级地区贫困指数的增加而显著提高,说明了该指数准确区分了各个县级地区的相对贫困程度。

| 表 3 不同地区贫困程度各维度贫困状况 |

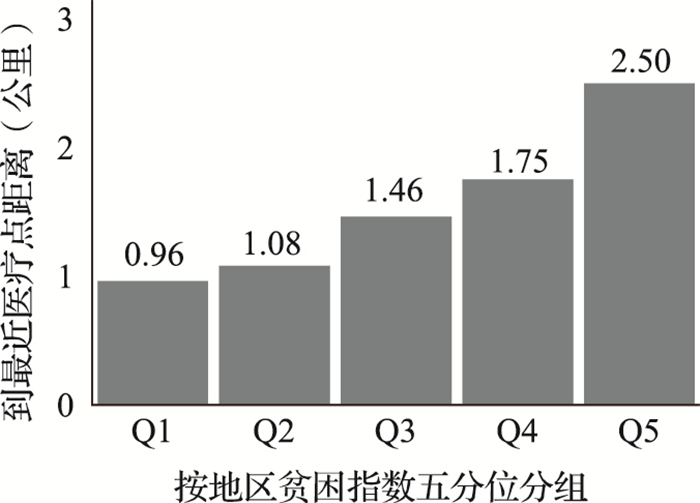

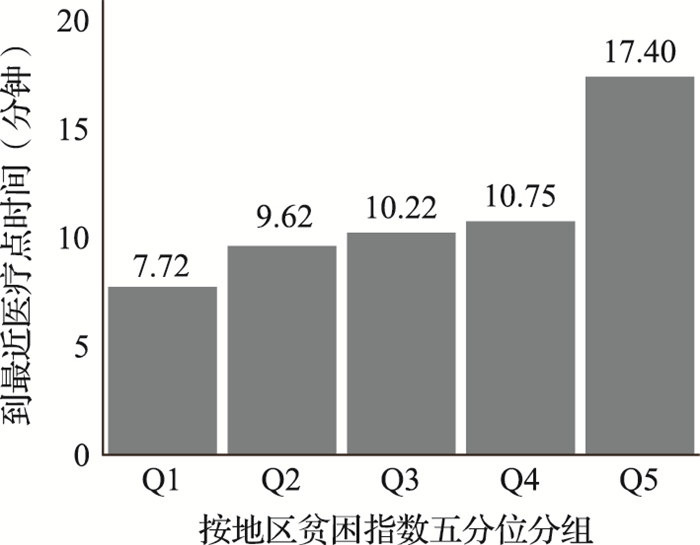

按照地区贫困指数将样本县级地区分为5组,其中Q1为最不贫困分组,Q5为最贫困分组。随着地区贫困程度加深,到最近医疗点距离不断增加,Q1组距离为0.96公里,Q5组为2.50公里,相差了1.60倍(图 1)。到最近医疗时间而言,Q1组时间为7.72分钟,Q5组到最近医疗点时间为17.40分钟,超过了健康中国2030规划中要求的15分钟标准,是Q1组时间7.72分钟的2.25倍(图 2)。

|

图 1 不同地区贫困分组内到最近医疗点距离 |

|

图 2 不同地区贫困分组内到最近医疗点时间 |

医疗卫生服务地理可及性对县级地区贫困指数回归结果显示:医疗卫生服务地理可及性随着地区贫困程度加深而恶化。县级地区贫困指数每增加一个单位,到最近医疗点距离增加22.1%,到最近医疗点时间增加16.6%(表 4)。举例而言,当地区贫困指数为零,也就是对于社会经济地位居中的县区而言,其居民到最近医疗点距离和时间分别为1.10公里和9.87分钟,地区贫困指数增加一个单位,居民到最近医疗点距离和时间分别增加0.24公里和1.64分钟。

| 表 4 医疗卫生服务地理可及性对县级地区贫困指数回归结果 |

本研究利用具有全国代表性的155个县级地区构建了地区贫困指数,在此基础上从需方的角度分析医疗卫生服务的地理可及性,测量了县级层面到最近医疗点的平均时间和距离,分析了县级医疗卫生服务地理可及性的公平性。研究主要发现:

4.1 中国县级层面医疗地理可及性和县级社会经济发展程度相关在控制县级地区所在区域后,随着县级地区贫困程度加深,县级医疗卫生服务地理可及性变差。上述研究和任明辉等对省级层面人均收入和医疗卫生服务地理可及性关系的研究结果一致[10],同时也证实了中国存在“反向照料法则”,即越贫困的地区医疗卫生服务越匮乏。造成这种现象可能有两个原因,首先是医疗卫生服务作为公共产品主要是由集体提供或者政府提供,但是贫困地区的居民和政府缺少资金以提供足够的医疗卫生服务,医疗卫生服务地理可及性较差;另外,还有可能是贫困地区的非贫困人口流动到了公共服务可及性较好的地区,因此本身医疗卫生服务地理可及性差的地区贫困状况也会加深。上述两个途径可能共同作用造成了目前的状况。

此外,随着地区贫困程度加深,居民到最近医疗点时间的增加幅度小于到最近医疗点距离的增加幅度。尽管非贫困地区的私人交通和公共交通往往较为发达,但是可能存在交通拥堵情况,非贫困区县居民到医疗点的时间反而会受到影响,因此造成了最近医疗点时间的公平性要好于到最近医疗点的距离。但是鉴于只有最贫困20%的县居民平均到最近医疗点时间超过15分钟,未来关注的重点应该是改善贫困落后区县居民医疗卫生服务地理可及性的问题。

4.2 地区贫困指数能够反映地区社会经济状况本研究利用全国范围内的调查数据,基于各县级地区的不同维度的贫困指标,为具有全国代表性的155个县级地区采用主成分分析方法构建了地区贫困指数,其中第一主成分解释了56.91%的变异,与国外其他采用主成分方法构建的地区贫困指数的结果类似,法国构建的地区贫困指数解释了57.2%的贫困总变异[21],南非构建的地区贫困指数能够解释50.1%的贫困总变异[22]。本研究所构建的地区贫困指数较大程度上反映了地区层面各维度贫困,可以体现贫困的内涵。

5 政策建议医疗卫生服务地理可及性也反映了医疗资源分配情况,目前卫生服务均等化的政策更多强调的是医疗卫生服务的平等分配,但是即使医疗卫生服务资源平等分配,贫困地区的居民因为贫困所以健康需要更高,贫困地区的医疗卫生服务需要依然无法得到充分满足,因此需要政府采取利贫(pro-poor)的医疗资源分配方式。政府仍需要持续改善贫困地区的医疗卫生服务可及性,2016年中国政府发布《关于实施健康扶贫工程的指导意见》要求“区域间医疗卫生资源配置……差距进一步缩小”,中央政府已经通过转移支付等手段帮助贫困地区提高医疗卫生服务的地理可及性。[23]除了直接改善贫困地区的医疗卫生服务可及性外,还可以对贫困地区的居民采用异地搬迁以改善其医疗卫生服务地理可及性,2011年中央政府发布了《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》,提出了采取“易地扶贫搬迁”的方式减少贫困,贫困人口迁移过程中应将其迁入公共服务丰富的地区,或者在迁移后的聚集区提供足够的医疗卫生服务。

此外,各级政府还应监测地区卫生服务均等化改善状况,除了利用人均GDP衡量地区层面的社会经济地位用以分析医疗卫生服务可及性是否公平外[24],还可以尝试在不同行政层次地区,如街道、乡镇甚至社区层面,构建地区贫困指数,以更好监测更小尺度下的医疗卫生服务地理可及性状况。

研究局限本研究也存在一些局限。首先,测量医疗卫生服务可及性并未采用地理信息系统计算得到的可及性指标,而是通过受访者自我报告到最近医疗点的距离和时间计算,可能会存在报告的偏倚,但是本研究利用每个县内受访者估计值的平均值衡量地区层面的医疗可及性能够一定程度减少个体单独报告的偏倚,能够支持比较不同县级地区之间医疗卫生服务地理可及性的相对差异。此外,本研究询问了受访者离自己家最近的医疗点,不排除有些医疗点离家很近但是受访者不知道的情况,但是从实际卫生服务利用的角度而言,受访者也只会利用其知道的最近医疗点的医疗卫生服务。最后,本研究采用了2012年的数据,但是该数据可能尚无法有效反映中国当前的贫困现状,但该研究能依然能够为监测中国医疗卫生服务地理可及性的改善提供了基线信息。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Kelly C, Hulme C, Farragher T, et al. Are differences in travel time or distance to healthcare for adults in global north countries associated with an impact on health outcomes? A systematic review[J]. BMJ open, 2016, 6(11): e013059. DOI:10.1136/bmjopen-2016-013059 |

| [2] |

Barber R M, Fullman N, Sorensen R J D, et al. Healthcare Access and Quality Index based on mortality from causes amenable to personal health care in 195 countries and territories, 1990-2015:a novel analysis from the Global Burden of Disease Study 2015[J]. The Lancet, 2017, 390(10091): 231-266. DOI:10.1016/S0140-6736(17)30818-8 |

| [3] |

国家卫计委统计信息中心. 2013第五次国家卫生服务调查分析报告[M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2015.

|

| [4] |

中共中央国务院印发《"健康中国2030"规划纲要》[EB/OL]. (2016-10-25)[2018-12-18]. http://www.gov.cn/zhengce/2016-10/25/content_5124174.htm

|

| [5] |

Hart J T. The inverse care law[J]. The Lancet, 1971, 297(7696): 405-412. DOI:10.1016/S0140-6736(71)92410-X |

| [6] |

Hart J T. Commentary:Three decades of the inverse care law[J]. BMJ, 2000, 320(7226): 18-19. |

| [7] |

Guagliardo M F. Spatial accessibility of primary care:concepts, methods and challenges[J]. International journal of health geographics, 2004, 3(1): 3. DOI:10.1186/1476-072X-3-3 |

| [8] |

Pan J, Liu H, Wang X, et al. Assessing the spatial accessibility of hospital care in Sichuan Province, China[J]. Geospatial health, 2015, 10(2): 384. |

| [9] |

Jin C, Cheng J, Lu Y, et al. Spatial inequity in access to healthcare facilities at a county level in a developing country:a case study of Deqing County, Zhejiang, China[J]. International journal for equity in health, 2015, 14(1): 67. DOI:10.1186/s12939-015-0195-6 |

| [10] |

任明辉, 郭岩. 中国西部农村卫生服务可及性综合评价研究[J]. 中国医院管理, 2008, 28(4): 21-22. |

| [11] |

Hosseinpoor A R, Bergen N. Area-based units of analysis for strengthening health inequality monitoring[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2016, 94(11): 856-858. DOI:10.2471/BLT.15.165266 |

| [12] |

Fleurbaey M. Beyond GDP:The Quest for a Measure of Social Welfare[J]. Journal of Economic Literature, 2009, 47(4): 1029. DOI:10.1257/jel.47.4.1029 |

| [13] |

Daponte-Codina A, Bolívar-Muñoz J, Toro-Cárdenas S, et al. Area deprivation and trends in inequalities in self-rated health in Spain, 1987-2001[J]. Scandinavian journal of public health, 2008, 36(5): 504-515. DOI:10.1177/1403494807088454 |

| [14] |

Singh G K. Area deprivation and widening inequalities in US mortality, 1969-1998[J]. American journal of public health, 2003, 93(7): 1137-1143. DOI:10.2105/AJPH.93.7.1137 |

| [15] |

Townsend P. Deprivation[J]. Journal of Social Policy, 1979, 16(2): 125-146. |

| [16] |

Noble M, Wright G, Smith G, et al. Measuring multiple deprivation at the small-area level[J]. Environment and Planning A, 2006, 38(1): 169-185. DOI:10.1068/a37168 |

| [17] |

谢宇, 胡婧炜, 张春泥. 中国家庭追踪调查:理念与实践[J]. 社会, 2014, 34(2): 1-32. |

| [18] |

国务院扶贫办主任范小建详解2300元扶贫新标准[EB/OL]. (2011-12-02)[2019-02-12]. http://www.gov.cn/jrzg/2011-12/02/content_2009471.htm

|

| [19] |

Havard S, Deguen S, Bodin J, et al. A small-area index of socioeconomic deprivation to capture health inequalities in France[J]. Social science & medicine, 2008, 67(12): 2007-2016. |

| [20] |

Singh G K, Miller B A, Hankey B F, et al. Changing area socioeconomic patterns in US cancer mortality, 1950-1998:part Ⅰ-all cancers among men[J]. Journal of the National Cancer Institute, 2002, 94(12): 904-915. DOI:10.1093/jnci/94.12.904 |

| [21] |

Lalloué B, Monnez J-M, Padilla C, et al. A statistical procedure to create a neighborhood socioeconomic index for health inequalities analysis[J]. International Journal for Equity in Health, 2013, 12: 21. DOI:10.1186/1475-9276-12-21 |

| [22] |

Mcintyre D, Muirhead D, Gilson L. Geographic patterns of deprivation in South Africa:informing health equity analyses and public resource allocation strategies[J]. Health Policy and Planning, 2002, 17(suppl_1): 30-39. |

| [23] |

国务院办公厅.医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案[EB/OL]. (2018-08-13)[2019-01-08]. http://www.gov.cn/xinwen/2018-08/13/content_5313540.htm

|

| [24] |

Song S, Yuan B, Zhang L, et al. Increased Inequalities in Health Resource and Access to Health Care in Rural China[J]. Int J Environ Res Public Health, 2018, 16(1): 72. DOI:10.3390/ijerph16010072 |

(编辑 刘 博)