党的十九届四中全会上习总书记再次提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”改革目标,这意味着我国社会治理理念和治理方式的深层次变革,也必然涌现出大量新的、复杂的理论和现实问题。尽管治理(governance)强调“去政府权威中心”和非政府主体参与[1],公共事务治理的复杂性决定了治理体系中仍然需要领导者,且只有具备一定资源和能力优势的主体才能成为领导者[2]。对于兼具专业性、政治性与国际化特点的医药卫生事务治理,政府的角色不应被弱化,而应赋予其更加丰富的内涵。

我国癌症发病率正不断上升[3],2018年国家癌症中心数据显示“全国平均每天超过1万人被确诊为癌症,每分钟有7个人被确诊为癌症”,高价抗癌药导致许多患者家庭“因病致贫、因病返贫”。2018年5月,我国启动了进口抗癌药品“零关税”等一系列措施,从多环节、多渠道降低抗癌药品费用。除了零关税,价格谈判事实上也是减轻患者负担、提高药品可及性的重要选择之一。

价格谈判是社会发展民主化与市场经济健全化的产物,是医药卫生治理现代化的重要突破。为了消除专利药定价中的信息不对称现象,维持合理的药品价格水平[4],构建有利于平衡多元利益诉求的药品价格谈判机制已经成为各国政府的现实选择。然而,如何平衡既有共性又彼此冲突的利益取向、

确保药品价格谈判决策真正为各方理解和接受,是对政府领导力(government leadership)提出的重大考验。目前,我国医保准入谈判主要围绕临床价值和价格双高的专利药展开,一旦准入医保,或将对医保基金产生重大冲击。本文创新性地构建了政府领导力分析的理论框架,以此为基础探讨了专利药医保准入谈判治理的难点并讨论了相关解决方案,以期为完善我国有关制度设计提供参考,并从微观层面对宏观的国家治理能力现代化战略做出回应。

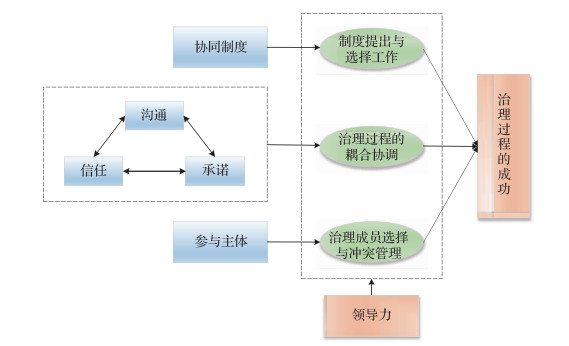

1 治理体系中领导力分析框架的开发领导力来源于治理理论对于多元主体协同治理公共事务先决条件的论述,即领导力是促进成功治理的驱动因素。本文以Faerman、Ansell和Gash、Bryson等提出的理论框架和部分文献为基础[5-7],确定了五个影响成功协同治理的关键要素,包括协同制度、参与主体、沟通、信任和承诺,这些要素也反映了领导者为促进治理体系有序运行发挥领导力的内在机制。以此为基础,本文构建了领导力分析的理论框架(图 1)。

|

图 1 治理体系中领导力的关键作用对象或内容 |

制度代表着治理的基础协议和基本规则。有关文献一再强调治理过程必须是开放和包容的,如Chrislip和Larson描述的,治理的首要条件是广泛包容所有受影响的利益相关者[8],包括潜在的“麻烦的”利益相关者。纳入特定利益相关者必然会增加出现争议的可能,但成功的协同治理有赖于纳入足够广泛的利益相关者来反映问题和偏好。[9]因此,领导者应当积极动员尽可能多的利益相关主体参与协同政策制定,包括可能使治理过程变得复杂的利益相关主体(要点1)。

明确的规则和透明的流程是治理的又一重要特征,二者对于信任关系的建立至关重要。利益相关者通常会对治理过程持怀疑态度,关注其他利益相关者掌握的权力,对公平问题极其敏感。为增强利益相关者对治理过程的信任,领导者应提供明确连贯的协同制度,确保治理过程公开透明[10](要点2)。

1.2 参与主体学者们普遍认为,参与决策的主体规模越小越容易在相对合理的成本下达成共识。随着参与主体规模和多样性的增加,治理会变得更加困难,各类新观点和新需求的提出会使潜在的协同机会被分歧所压倒。[11-12]此外,领导者通常也更愿意与相似或与之存在密切联系的主体建立合作关系。因此,为使协同治理活动取得足够进展,协同初期领导者可以只邀请相对少的利益主体参与(要点3)。

1.3 促进沟通面对面对话(face to face dialogue)有助于利益相关者充分识别获得共同利益的机会,其不仅是协商谈判的媒介,也是打破固有成见以及任何阻碍共识达成的沟通障碍的关键。[13]因此,领导者应当确保在治理过程中与其他利益相关主体开展透明、频繁地沟通,以便破除固有成见或阻碍共同目标实现的各种阻碍(要点4)。

1.4 增进信任信任是一种积极的心理预期,基于对对方行为的信任,个体将可以接受可能存在的行为风险或损失[14]。当然,这种积极预期来源于对方行为所展现出的合理性、可预测性与可靠性。通过构建良好的信任关系,有助于提高利益相关主体对治理方案的支持程度及其参与意愿,进而影响到公共事务治理目标的实现。因此,领导者应当通过提高自身行动能力以及增进与其他利益主体的互动,以确保良好的信任关系(要点5)。

1.5 达成承诺承诺(commitment)指个人出于对组织目标的认同而产生的积极的行为倾向,是一种内化的行为规范。[15]基于对政府能力的信念而形成的认知信任,可为非政府主体理解治理安排与治理的可能结果提供保障,有效强化其支持治理活动的责任意识,进而产生较高的规范承诺。因此,领导者应当激发其他利益相关主体为协同提供支持的责任意识(要点6)。

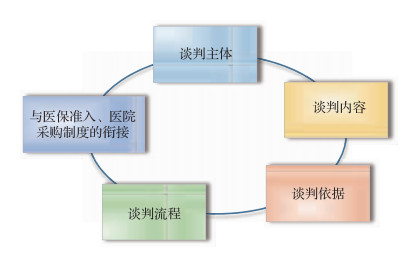

2 专利药医保准入谈判治理中的政府领导力建构 2.1 建构模块领导力建设是在特定领域和治理情境中方能展开讨论的特殊问题。围绕专利药医保准入谈判,最大的治理难点在于如何平衡多元化的利益诉求?使价格谈判结果既能满足各个利益相关主体个性化的利益需要也能实现改善患者健康的公共目标。基于这样的取舍点,政府领导力建设应当围绕以下五个模块展开(图 2)。

|

图 2 专利药价格谈判中政府领导力建设的对象 |

根据上文开发的领导力分析框架,图 2建构模块实际代表着治理体系中领导力作用的关键对象或内容。

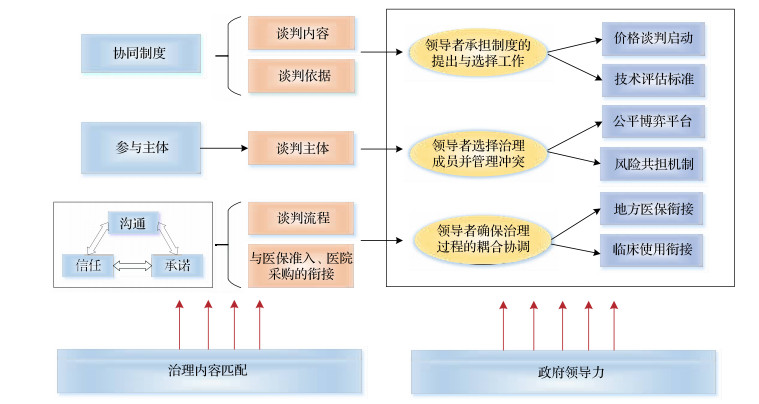

谈判内容与谈判依据是作为治理领导者的政府部门必须明确提供的制度内容,这决定了利益相关主体之间互动与合作的方式;谈判主体即专利药医保准入谈判实践的参与主体,既包括政府部门,也包括政府考虑和纳入的其他非政府主体,参与价格谈判的各个主体必须基于公平透明的平台进行博弈,同时要确定利益共享、风险共担的协调机制,以使各方均能充分表达与实现其利益诉求。此外,政府还需要进一步确保价格谈判的耦合协调性,这就涉及一系列复杂的沟通、信任和承诺行为,以使谈判结果能真正为各个利益相关主体理解和接受,并最大限度惠及广大患者和公众。综上,本文构建了专利药医保准入谈判治理体系中政府领导力的建构逻辑图(图 3),并结合典型国家的政策选择进行了解释。

|

图 3 专利药医保准入谈判中政府领导力的建构逻辑 |

价格谈判作为协调各利益相关方权利、义务的非行政干预手段,旨在借助一系列激励相容的制度安排促进达成各方满意的价格。[16]明确的谈判制度对于利益主体之间信任关系的建立至关重要,清晰流程和透明规则,是作为治理体系领导者的政府部门所必须提供的。重点的制度问题包括:

(1) 自主申请启动谈判

在韩国、澳大利亚等国家,专利药价格谈判以企业自主申请为起点,谈判申请可以自药品注册申请提交有关部门审评同时向医保部门递交,以期保障企业参与价格谈判的自主性。这种常态化的谈判启动机制,与各国将价格谈判设定为专利药准入国家医保补偿范围的制度设计密不可分,因而必须形成规范化、可持续的谈判启动机制。

(2) 明确的价值评估标准

为减少人为因素导致的谈判决策失误,多元利益诉求的权衡取舍往往需要基于一套价值中立的判断规则进行。国外以药物经济学评价指南作为指导文件,对评价涉及的对照方案、数据来源、研究时限和不确定性处理等要素进行了详细建议[5],部分评价要素如表 1。

| 表 1 澳大利亚、英国和韩国药物经济学评价的核心要素① |

① CUA指成本效用分析(cost utility analysis),CEA指成本效果分析(cost effectiveness analysis),CMA是最小成本分析(cost minimum analysis),CBA指成本效益分析(cost benefit analysis)。

2.2.2 领导者选择团队成员并管理冲突(1) 搭建公平透明的博弈平台

为使价格谈判趋于公平博弈后的利益均衡,政府部门通过搭建公平透明的博弈平台,使不占据主导地位的弱势群体得以充分表达诉求、避免因信息不对称导致的博弈失败显得十分必要。[4]从国外经验来看,各国已探索了申诉、仲裁、重新谈判等多种方式对价格谈判中专利药企业的权利进行救济,以期尽可能化解利益矛盾、提高谈判成功的可能。

① 企业申诉

为防止因政府部门行事不公等导致的评估结果失实,英国允许制药企业在卫生技术评估结束后,就两种情形以书面或口头方式提起申诉:一是国家健康和临床优化研究所(National Institute for Health and Clinical Excellence,NICE)在评估过程中有失公允或超出其权力范围行事的;二是根据企业已提交的证据材料,NICE做出的评估推荐建议明显不合理的。在8~10周的申诉听证结束后,获得申诉委员会支持的申请,专利药将获得直接纳入国家健康服务体系(National Health Service,NHS)报销范围或是被重新评估的机会。[17]

② 仲裁和重新谈判

出于保障专利药社会价值和经济价值的双重考虑,针对价格谈判无法达成共识的情形,德国、韩国和澳大利亚也设置了相应的救济机制。

韩国为提高专利药可及性、降低患者健康风险,规定经效益协调委员会(Benefit Coordination Committee,BCC)仲裁符合“必需药品”标准的专利药可直接纳入医保报销范围,抗癌药品伊马替尼、达沙替尼均为救济成功的案例。德国通过仲裁救济为企业创新提供倾向性保护,由官方仲裁委员会参照该药在其他15个欧盟国家的价格二次确定仲裁补偿价格,接受该仲裁价格的企业仍可获得医保补偿。[3]澳大利亚实行重新谈判的救济模式,无需再次申报、补充材料后可直接返回评估或谈判环节,以此缩短专利药准入医保目录的等待期。[4]

(2) 建立基于支付协议的风险共担机制

为防止因价格谈判制度本身存在局限性而对企业合理权益的实现造成威胁,在允许企业就谈判结果表达看法的同时,借鉴国外经验,政府部门还有必要探索封顶协议、共同支付等风险共担机制,充分发挥市场的作用,以在保障医保基金平稳运行和确保公众最大化获益之间取得平衡。

以英国为例。价格谈判在英国是可选而非必须程序,通常发生在专利药经技术评估被NICE拒绝推荐后、依托患者可及性计划(Patient Access Schemes,PAS)进行。[16]为给予不具有成本—效果优势的专利药品更多准入NHS的机会,最大限度提升患者用药可及性,在NICE做出不予推荐决定之日起16周内,企业可以提出价格谈判申请,与卫生部就报销方式和比例等问题进行磋商,经NICE重新评估后以订立支付协议的方式分担专利药在费用方面的不确定性风险。截至目前,英国通过PAS缔结了70多个价格协议,相比谈判前专利药医保支付价格的平均降幅约为30%。[18]

2.2.3 领导者确保治理过程的耦合协调专利药价格谈判治理的根本目标是保障患者用药权益、提高公众健康水平,为实现这一目标,价格谈判成果必须与地方医保、公立医院采购与社会药房供给进行充分衔接,否则将可能对部分谈判降价药品的使用构成挑战。

(1) 地方医保衔接

谈判药品能否与地方医保经办管理体系衔接,对企业后续谈判积极性及患者利益均会产生重要影响。因各地医保从方案制订到落地有较长的工作流程,推行医保目录动态调整机制将是有效的解决思路。

然而,因我国各地医保统筹级别、筹资标准与保障水平不尽相同,且目前正处于城乡居民医保整合的过渡期,客观上加大了药品价格谈判结果落地的难度。通过“三医联动”加以落实,将成为满足广大患者切身利益的衔接方式。

(2) 临床使用衔接

临床使用衔接主要通过建立公立医院与社会专业药房的双重供应保障机制,使广大患者能负担得起高价谈判药品。

对于纳入国家医保目录的企业而言,寻求进入公立医院采购目录可能是更为严峻的问题。目前,我国绝大多数省份规定医保报销仅限院内处方,可公立医院进药是一个漫长的过程,价格高昂的专利药进院更是困难重重,主要由于2015年《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》中关于“药占比”的考核规定。因此,为降低“药占比”政策对公立医院及医生自愿使用高价专利药造成的消极影响,将谈判药品剥离“药占比”考核范围,将是行之有效的促进公立医院采购的举措。[19]目前,安徽、天津等地都已尝试对医保谈判药品暂时实行单独结算,一定程度上促进了谈判品种进医院。

然而,除了“药占比”政策,医疗机构仍然面临着总额控制和采购议价的限制,处方高价专利药始终存在消耗较大量医保基金的可能。为此,探索社会药房供给模式可能是促进谈判成果落地的重要选择。从国外实践看,畅通社会药房供给是提高医保药品可及性的重要渠道,长远看也有利于“医药分开”格局的形成。当然,药房遴选与认证、社会药房供给的谈判品种遴选、基金风险控制等,仍然需要重点考虑与各类政策的衔接。

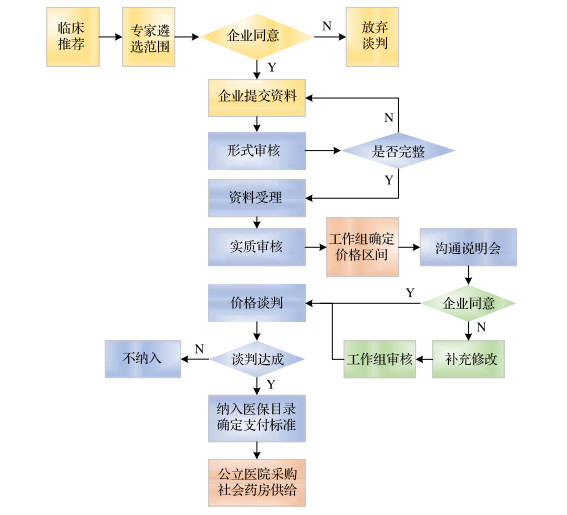

3 基于我国专利药医保准入谈判治理的政府领导力发展策略 3.1 实施现状目前,我国专利药医保准入谈判主要由国家医保局主导,组织药品遴选专家组、材料评审专家组和谈判专家组推进,专家组遵循一定的回避原则签署保密协议,互不干涉、各司其职。结合已有公开报道及部分内部参考资料,本文梳理了准入谈判流程(图 4)。

|

图 4 我国专利药医保准入价格谈判流程示意图 |

谈判流程大体可以总结为遴选、评估、审评、谈判等若干环节。“遴选”指的是以临床专家的建议为基础,专家组投票确定疗效显著、临床不可替代和价格难以负担的专利药进入谈判名单,并以书面形式征求企业的谈判意愿;“评估”指由受邀企业自主评估是否参与价格谈判;“审评”指针对企业提交的材料,评审专家组对其依次进行形式审核和实质审评,在综合评估药品疗效与安全性信息、临床价值、药物经济学评价与预算影响等因素后测算支付标准,以此作为后续的价格谈判依据。“谈判”由医保局组建的谈判专家组与企业就医保支付标准、支付条件等内容开展,若能达成一致意见则将有关药品纳入国家医保目录。此外,为进一步提高谈判专利药的可获得性、落实医保药品谈判成果,执行阶段可通过推行医保目录动态调整、社会药房供给等推动谈判品种进入公立医院采购目录或社会药房销售和报销范围。

3.2 讨论与对策建议随着2017年医保药品准入谈判和2018年抗癌药专项谈判的完成,我国在专利药医保准入谈判方面逐渐取得了突破性进展,但框架清晰、机制明确且可持续的价格谈判制度仍未建立。如何提高医药卫生资源的配置效率,使谈判结果趋于市场竞争后的利益均衡、得以充分惠及各个利益主体,将是政府领导力发展所无可回避的重大问题。

前文研究提示,治理体系中领导者作用的发挥实际凭借的是一种“情境式”领导力,即领导者的战略和风格是根据实际情况进行调整的,时而是领导者、时而表现为“跟随者”,时而需要自上而下的权威、时而需要促进其他治理主体实现价值,时而需要指导、时而需要协作。为了更清晰地勾勒政府领导力的内涵边界以便给出相关建议,本文对具有较高内在关联性的领导者角色要点①进行了归纳和重新阐释,进而总结出了领导力的三个特征维度(表 2)。

① 可参见本文第一部分“治理体系中领导力分析框架的开发”中对于领导者角色要点的划分

| 表 2 治理体系中领导力特征维度的归纳 |

行政性领导力(Administrative leadership)是一种基于权威和地位的自上而下的领导机制,要求领导者在复杂条件下迅速反应并高效执行,主要表现为领导者建立愿景、计划和协调组织活动、为组织做出决策等。[20]即便是在多元主体相互依赖的治理体系中,政府依然需要不断完善内部运行机制和自我发展,以在不断变化的复杂环境中始终找到高效行政的关键点,这也是对于政府作为治理体系领导者的基本要求。

目前,我国专利药医保准入谈判从遴选到决策均由国家医保局主导,缺乏必要的权力制衡和监督机制,建议进一步厘清专利药价格谈判管理职能的配置,避免单一政府部门管辖权力的过度扩张,实现申报、评估与谈判的“三分离”;同时加快建立国家级的第三方评估机构,负责准入谈判前的价值评估工作,为专利药医保支付科学化决策提供技术支撑,进而使评估结论和医保准入决策得以在独立公平的环境下做出。

此外,我国药品价格谈判的启动以国家医保局组织专家评审和遴选投票为前提,谈判品种也由临床推荐和专家组遴选确立,缺乏常态化的谈判品种选择机制,且未能实现与注册审评数据的良好互通。随着价格谈判实践的逐步深入,建议应进一步拓展谈判范围(如拓展到所有创新药品的注册上市阶段),允许企业就是否将专利药纳入医保目录进行自主选择,以此鼓励企业在研发阶段即可充分挖掘和准备有关药物创新性、经济性和疗效的数据。

3.2.2 重视适应性领导力培育,平衡和管理谈判主体之间可能产生的多元化的利益冲突适应性领导力(Adaptive leadership)是一种在相互依赖、信息不对称、复杂的社会系统中的紧急变化行为,表现为领导者适时回应来自治理环境中的压力。[21]专利药医保准入谈判治理体系是一个典型的复杂网络系统,多元主体带来的新想法、新观点和新的利益诉求增加了复杂系统有效运转的难度,也为这一系统的领导者带来了种种压力。

目前,我国专利药医保准入谈判与决策过程缺乏足够的透明度,通过各种公开渠道均无法获得明确的制度安排和规范化的谈判流程,同时缺乏对于谈判企业的必要救济。事实上,为了提高谈判治理决策的可信度,政府应当充分考虑各个利益主体的需求和关切,以令人信服和易于理解的方式传达治理信息,减少因利益诉求、知识结构等方面的差异而产生分歧的可能。建议进一步细化谈判品种、流程及策略并健全谈判监督机制,提供申请听证、重新谈判、仲裁等多种形式的公力救济,并针对企业质询建立高效的反馈机制。

此外,随着人口老龄化加速、疾病发病率上升,我国医保基金的运转压力越发沉重。为了控制专利药费用过快增长,借鉴英国“价量协议、总额预算、超额返还”的治理理念,建议我国在健全价格谈判体系的基础上引入价量协议制度,根据专利药的适应人群、使用特点、市场数据获得的复杂性等因素,灵活运用价格折扣、剂量上限、赠药等多种形式的价格协议,综合提高价格规制的科学性,降低我国医保基金的支出风险。[16]部分建议协议类型如表 3所示。

| 表 3 专利药医保支付协议类型建议 |

赋能性领导(Enabling leadership)的重要功能是促进未被充分代表的利益相关主体加入,即营造一种包容异议和不同观点的氛围,以使创造性成果融入正式的治理系统。[22]专利药医保准入谈判治理中,政府可以通过增进利益相关者互动和提高非政府主体谈判能动性的方式发挥赋能作用。

尽管2018年抗癌药专项谈判中已开创性地引入了外部专家审评和药物经济性证据,然而,此次谈判前并未公布明确的价值判断标准,主要由国家医保局在沟通说明会中向有谈判意向的企业进行说明,其后经医保局自建专家组、药物经济学与医保基金测算专家组平行审评,对于企业提交的各类证据进行充分对比后确定合理的价格区间。总体而言,因缺乏专门的指南文件指导和建议,外部审评和药物经济学方法在此次谈判中的规范性较弱,实际未能成为支持专利药医保准入谈判决策的科学依据,评价过程或许不乏科学性,但的确缺少透明性,而提高决策透明度恰恰是治理现代化所必须的。

建议我国加快规范化的评估流程及科学、系统的评价标准和指标体系建设,对遴选标准及评估视角、成本效果分析及价格加算方式等进行细化,形成规范的指南文件在谈判启动前一定时间范围内予以公布。如此一来,既可以统一和规范企业递交材料的标准,提高评价效率、降低评价结果的不确定性与偏倚,也可以增强评价过程的透明度,确保技术评估的客观公正。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Termeer C J A M, Art D, Van L M. Disentangling Scale Approaches in Governance Research:Comparing Monocentric, Multilevel, and Adaptive Governance[J]. Ecology and Society, 2010, 15(4): 29. |

| [2] |

胡颖廉. 产业安全和质量安全:中国药品监管体制改革的逻辑[J]. 社会科学战线, 2016(7): 207-215. |

| [3] |

陈永法, 雷媛, 伍琳. 印度药品专利强制许可制度研究[J]. 价格理论与实践, 2018(8): 90-93. |

| [4] |

伍琳, 陈佳妮, 雷媛, 等. 构建专利药价格谈判利益平衡机制的路径选择——基于德国、英国、韩国等典型国家药价谈判机制的启示[J]. 价格理论与实践, 2018(03): 83-86. |

| [5] |

Faerman S R, McCaffrey D P, Slyke D M. Understanding Interorganizational Co-operation:Public-Private Collaboration in Regulating Financial Market Innovation[J]. Organization Science, 2001, 12(3): 372-388. |

| [6] |

Ansell C, Gash A. Collaborative Governance in Theory and Practice[J]. Journal of Public Administration Research & Theory, 2008, 18(4): 543-571. |

| [7] |

Bryson J M, Crosby B C, Stone M M. The design and implementation of cross-sector collaborations:Propositions form the literature[J]. Public Administration Review, 2006, 66(s1): 44-55. |

| [8] |

Chrislip D D, Larson C E. Collaborative leadership: How citizens and civic leaders can make a difference[M]. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1994.

|

| [9] |

Gray B. Collaborating: Finding common ground for multi-party problems[M]. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1989.

|

| [10] |

Murdock B S, Sexton W K. Stakeholder Participation in Voluntary Environmental Agreements:Analysis of 10 Project XL Case Studies[J]. Science, Technology & Human Values, 2005, 30(2): 223-250. |

| [11] |

Kumar R, Nti K O. Differential Learning and Interaction in Alliance Dynamics:A Process and Outcome Discrepancy Model[J]. Organization Science, 1998, 9(3): 356-367. |

| [12] |

Parkhe A. Strategic Alliance Structuring:A Game Theoretic and Transaction Cost Examination of Interfirm Cooperation[J]. The Academy of Management Journal, 1993, 36(4): 794-829. |

| [13] |

Till J E, Meyer K R. Public involvement in science and decision making[J]. Health Physics, 2001, 80(4): 370-378. |

| [14] |

Rousseau D M, Sitkin S B, Burt R S, et al. Not So Different After All:A Cross-Discipline View of Trust[J]. Academy of Management Review, 1998, 23(3): 393-404. |

| [15] |

Herscovitch L, Meyer J P. Commitment to organizational change:Extension of a three-component model[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(3): 474-487. |

| [16] |

伍琳, 陈永法, 柳婷婷. 英国专利药NHS准入管理实践及其对我国的启示[J]. 中国医药工业杂志, 2017, 48(10): 1527-1533. |

| [17] |

Claxton K, Sculpher M, Carroll S, et al. Value-based pricing for pharmaceuticals:Its role, specification and prospects in a newly devolved NHS[J]. Working Papers, 2011, 44(8): 1597. |

| [18] |

Hao Y. Health technology assessment and value-based pricing in Germany, the United Kingdom and France:recent developments and implications[J]. Value in Health, 2013, 16(3): A261-A261. |

| [19] |

丁锦希, 郑翠微, 李伟, 等. 落实医药谈判成果的社会药房供给模式探讨[J]. 中国社会保障, 2018(2): 74-76. |

| [20] |

Shalley C E, Gilson L L. What leaders need to know:A review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity[J]. Leadership Quarterly, 2004, 15(1): 1-53. |

| [21] |

Arthur W B. Complexity and the Economy[J]. Science, 1999, 284(5411): 107-109. |

| [22] |

Ansell C, Gash A. Stewards, mediators, and catalysts:Toward a model of collaborative leadership[J]. Innovation Journal, 2012, 17(1): 1-19. |

(编辑 刘博)