个体社会经济地位与健康水平之间具有正相关关系[1],但该结论在老年群体中尚未达成一致的共识[2]。目前,关于二者的关系主要包括两种理论解释,社会因果论认为,社会经济地位不同的个体拥有不同的健康水平,社会经济地位越高,健康状况越好[3];健康选择论则认为,个体健康差别导致社会经济地位差异,个体的健康状况越差,越难以获得较高的社会经济地位[4]。国内关于老年人社会经济地位与健康关系的研究认为,考虑到社会经济地位在个体步入老年阶段之前已基本形成,社会因果论的解释力更强。[5]可以得知,已有研究支持老年人社会经济地位影响其健康这一因果机制,但关于社会经济地位影响老年健康状况的理论机制研究相对匮乏。

与其他年龄群体相比,老年群体面临更多健康问题,如慢性病的发病率不断上升、失能风险增加等。其中,由老年人社会经济状况差异而引发的健康问题越来越突出,不少研究也认为,老年健康的维护和改善,不仅是医学问题,更是涉及社会经济、生活方式、社会心理等方面的复杂问题,需要更加系统性的视角进行研究和探讨。老年人的健康状况与生活质量息息相关,为什么有的老年人可以健康长寿无疾而终,而有的老年人则体弱多病?老年人社会经济地位的弱势一定会带来健康状况的弱势吗?除社会经济方面的因素外,是否存在其他因素影响老年人的健康?解答上述问题对正处于人口快速老龄化和高龄化的中国而言具有重要的社会价值和政策意义。

1 文献与理论研究 1.1 文献回顾已有研究表明,社会经济地位与健康的相关性存在于老年群体,并且社会经济地位影响健康的多个方面,如身体功能、疾病和自评健康。不少研究论证了社会经济地位与健康状况的关系,但是全面阐释社会经济地位影响健康的理论机制研究相对较少。[6]有研究认为,社会经济地位是影响个体健康状况的最具决定性的因素[1],并且人们的社会经济地位与他们的健康状况之间存在稳健和持续的关系。[7]Winkleby等研究发现,社会经济地位对个体健康的影响几乎出现在生命的各个阶段,同时受到其他因素的影响,如社会环境、公共政策等。[8]综上可知,个体社会经济地位对健康具有直接和间接两种影响机制。直接影响机制表现在良好的工作环境和生活环境、较高的受教育程度和收入水平通常会直接影响个体的健康状况。[9]间接影响机制包括物质机制、生活方式机制、社会心理机制和社区邻里环境机制[10],如社会经济地位会影响医疗服务的可及性、医疗服务质量及生活环境,从而间接影响个体健康[11];更少摄入蔬菜和水果,不常锻炼身体会导致健康状况变差[12];长期处于压力或负面情绪中的低社会经济地位个体更容易受到健康损害[13];社区邻里之间的不良行为会影响个体健康,如酗酒、滥用毒品、不安全感、噪音等[14]。

总体而言,已有研究结论有助于更好地理解社会经济地位对健康的影响机制,但仍存在一定的局限。本文期望在现有文献基础上拓展两方面的研究内容:一是将老年人的健康状况细分为自评健康、身体健康和精神健康,分别考察社会经济地位对老年人不同类型健康的影响;二是结合已有研究,纳入生活方式、公共服务和社会心理维度的中介变量,在中国老年群体中验证社会经济地位对健康的影响机制。

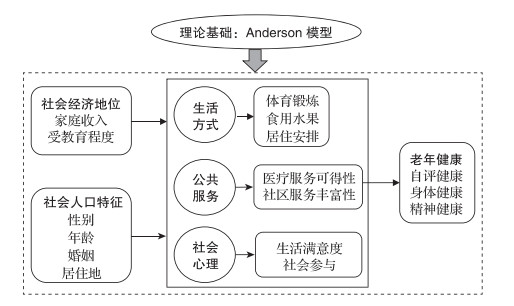

1.2 理论分析框架关于社会经济地位对健康的影响机制,早期研究较多考虑结构性因素与文化因素,后期研究逐步加入社区环境、社会心理等因素。[10]由前述文献回顾可知,个体社会经济地位影响健康的路径可以归纳为三种机制,即物质机制、生活方式机制、社会心理机制。在理论研究层面,第四阶段Andersen健康行为模型可以针对该问题提供较为清晰的理论解释视角,阐释个体社会经济地位与健康之间的因果关系。本阶段的Andersen模型包括四个重要组成部分,即环境因素、人群特征、健康行为和健康结果。[15]该模型认为环境因素和人群特征决定了健康行为,健康行为决定健康结果,环境因素和人群特征直接影响个体健康结果。[16]与该理论解释不同的是,本研究将健康行为和环境因素均作为中介变量考察人群特征与健康结果的关系,其中健康行为包括生活方式变量和社会心理变量,环境因素则通过公共服务供给测量。由于老年人基本退出劳动力市场,也基本不再接受正式的学历教育,因此本研究认为老年个体社会经济地位与自身健康状况的关系是单向因果,不存在后者对前者的反馈影响关系。基于上述分析,具体的理论分析框架如图 1所示。

|

图 1 社会经济地位影响老年健康的理论分析框架 |

基于该理论框架,本研究提出以下研究假设。

研究假设1:社会经济地位直接影响老年人的自评健康/身体健康/精神健康;

研究假设2:社会经济地位可能通过生活方式间接影响老年人自评健康/身体健康/精神健康;

研究假设3:社会经济地位可能通过公共服务供给间接影响老年人自评健康/身体健康/精神健康;

研究假设4:社会经济地位可能通过社会心理作用间接影响老年人自评健康/身体健康/精神健康。

2 数据来源与变量设定 2.1 数据来源与变量设定本文采用2014年中国老年人口健康调查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,CLHLS)的数据,该调查在全国22个省(市、自治区)调查所得,包括800多个样本点,样本区域人口代表了全国85%的人口,本次调查样本为7 192人。该项目是由美国杜克大学老龄研究院提供资助,北京大学老龄健康与家庭研究中心负责具体实施并进行数据收集与整理。本文研究对象为60岁及以上的老年群体,经筛选、剔除无效样本后,得到有效样本6 714人。

(1) 因变量。本研究中的因变量为老年人的健康状况。健康通过不同维度的指标进行测量,具体包括自评健康、身体健康和精神健康。具体测量方式如下:①自评健康。选取问卷中“您如何评价现在的健康状况?”,该问题为单选题,选项分别是很好、较好、一般、较差、很差。本研究将选项合并为三项“健康较好”、“健康一般”和“健康较差”;②身体健康。该指标由工具性日常生活活动量表(Instrumental Activities of Daily Living Scale, IADL)的8项指标进行测量,包括走访邻居、购物、做饭、洗衣服、步行一公里、拎重物、连续蹲立、使用公共交通,每个项目的选项赋值为:“1=不需要帮助”,“2=需要一些帮助”,“3=需要很多帮助”,将8项加总后得分为8表示“健康较好”,得分9~16表示“健康一般”,得分17~24表示“健康较差”;③精神健康。该指标基于问卷中2道测量抑郁症状的题目,分别将选项“否”赋值为1,选项“是”和“不能回答”赋值为2,然后将两个题目合并,得分2表示“健康较好”,得分3表示“健康一般”,得分4表示“健康较差”。

(2) 解释变量。社会经济地位是一个综合概念,已有研究通常将受教育水平、收入和职业作为预测健康状况的社会经济地位指标。[17]其中,现有文献中用收入和受教育程度测量社会经济地位较为普遍,用职业测量的文章较为少见。已有研究表明,收入可以反映生活必需品的资源保障[18],受教育程度则意味着个人获得资源及满足自身需求的能力[19]。本研究选取收入和受教育程度作为测量老年人社会经济地位的指标。其中,收入选取问卷中“去年您的家庭总收入是多少?”这一问题,本文将收入分为五个等级并赋值。受教育程度选取问卷中“您上过多少年学?”这一问题进行测量,本文将受教育年限分为三个等级并赋值(表 1)。

| 表 1 影响老年人健康状况的变量描述 |

(3) 控制变量。主要的控制变量包括性别、年龄、婚姻状况和居住地(表 1)。

(4) 中介变量。为深入考察社会经济地位影响老年人健康的机制,本文从生活方式、公共服务和社会心理三个维度引入中介变量,包括体育锻炼、食用水果、居住安排、医疗服务可获得性、社区服务丰富性、生活满意度和社会参与。(表 1)。

2.2 模型构建本文研究的因变量为老年人的健康状况,分为自评健康、身体健康和精神健康三个维度。每个维度的测量具有序次特征,即存在从健康较差向健康较好变化的序次关系,因此采用有序Logistic回归模型进行分析,构建的有序Logistic基本模型为:

| $ P(y = j{\rm{l}}{x_i}) = \frac{1}{{1 + {e^{ - (\alpha + \beta xi)}}}} $ | (1) |

式(1)中,xi表示第i个指标变量,y为实际观测值,分别赋值为1、2、3,代表老年人在各个选项中处于不同健康状况的概率。

为了考察社会经济地位对老年人健康状况的影响路径,本文引入生活方式、公共服务和社会心理维度的中介变量,构建新的回归模型为:

| $ P(X) = {\alpha _1} + {\beta _1} \times {\rm{SE}}{{\rm{S}}_i} + \delta \times {X_i} + \theta \times {M_i} + p \times {N_i} + \sigma \times {T_i} + {\varepsilon _i} $ | (1) |

式(2)中,α1为截距项,SESi为第i个老年人的社会经济地位。Xi为控制变量,Mi、Ni、Ti分别为生活方式、公共服务和社会心理维度的中介变量,εi为随机误差项,β1、δ、θ、ρ、σ为相应的回归系数。

针对社会经济地位对老年人健康的影响分析,本研究建构了四种模型:模型a纳入解释变量和控制变量,模型b纳入解释变量、控制变量和生活方式变量,模型c纳入解释变量、控制变量和公共服务变量,模型d纳入解释变量、控制变量和社会心理变量。通过建立四个模型分别讨论老年人社会经济地位通过生活方式机制、公共服务机制和社会心理机制对其健康状况的影响。

3 实证分析结果 3.1 社会经济地位对老年人自评健康的影响模型1a是社会经济地位对老年人自评健康的影响,在控制其他相关变量后,老年人的家庭收入和受教育程度对老年人的自评健康有显著的影响。家庭收入越高,老年人自评健康越好,家庭年收入不足1万元的老年人自评健康较差的发生比约是家庭收入10万元以上的2倍。受教育年限越长,老年人自评健康也越好,没有上过学的老年人自评健康较差的发生比是受教育年限6年及以上的1.2倍。这部分佐证了社会经济地位与健康之间具有显著正相关关系在老年群体中同样适用的论点。

为了验证上述结论,在模型1a基础上分别加入代表生活方式、公共服务和社会心理特征的中介变量,研究发现,家庭收入水平和受教育程度对老年人自评健康的影响程度有所降低,但仍显著为正。所有中介变量的系数均显著为正,表明中介变量对老年人自评健康具有显著的促进作用。总体上,模型1b、1c、1d的结果显示,社会经济地位对老年人自评健康的影响部分是通过中介变量实现的,生活方式、公共服务和社会心理维度的变量在社会经济地位与老年人自评健康关系中具有显著的中介效应(表 2)。

| 表 2 老年人自评健康影响因素Logistic回归分析 |

模型2a的回归分析结果显示,在控制其他变量后,受教育程度对老年人的身体健康具有显著影响,家庭收入水平的影响则不具有统计学意义。与受教育年限为6年及以上的老年人相比,没有上过学的老年人身体健康较差的发生比是前者的1.3倍。与自评健康和精神健康不同,家庭收入水平对老年人身体健康的影响不具有统计学意义(表 3)。

| 表 3 老年人身体健康影响因素Logistic回归分析 |

在引入公共维度的中介变量后,受教育程度对老年人的身体健康仍有显著影响,但系数有所降低,中介变量的影响显著。其中,可以及时获得医疗服务的老年人身体健康较差的发生比是不能及时获得医疗服务的老年人的0.37倍,社区服务选择性较多的老年人身体健康较差的发生比是社区服务选择性较少的老年人的1.17倍,这可能是由于老年人所居住社区服务提供较少,老年人不能就近获得相关服务,而不得不到距离更远的社区获得服务,从而一定程度上促进了老年人的身体健康。在引入社会心理维度的中介变量后,受教育程度对老年人的身体健康的影响变得不具有统计学意义,中介变量对老年人的身体健康有显著影响。生活满意度较高和社会参与度较高的老年人身体健康较好的可能性更高。

3.3 社会经济地位对老年人精神健康的影响模型3a回归分析结果显示,在控制其他相关变量后,老年人的家庭收入水平和受教育程度对其精神健康的影响具有统计学意义。家庭收入越高,老年人的精神健康越好。家庭年收入不足1万元的老年人精神健康较差的发生比约是家庭年收入10万元以上的1.4倍。受教育年限越长,老年人精神健康状况越好。没有上过学的老年人精神健康较差的发生比是受教育年限6年及以上老年人的1.3倍(表 4)。

| 表 4 老年人精神健康影响因素Logistic回归分析 |

相应地,本文将在模型3a的基础上引入上述三个维度的中介变量,研究发现家庭收入水平和受教育程度对老年人精神健康的影响程度有所降低,但仍具有一定的显著性。所有中介变量的系数均显著为正,说明代表生活方式、公共服务、社会心理等的中介变量对老年人精神健康具有显著的促进作用。在引入生活方式维度的中介变量后,受教育程度对老年人精神健康的影响变得不显著,两个中介变量对老年人精神健康具有显著影响。平时参加体育锻炼、经常吃水果、医疗服务可得性高、生活满意度高均可以发挥中介效应,一定程度上弱化社会经济地位对老年精神健康的影响。

3.4 社会经济地位对老年人健康的影响路径分析为了进一步考察社会经济地位对老年人自评健康、身体健康和精神健康的影响路径,本文将家庭收入水平和受教育程度合成单一的社会经济地位指数,在控制其他变量的基础上加入社会经济地位指数和中介变量的交互项,通过回归模型分析不同的交互项对老年人健康状况的间接影响。

3.4.1 生活方式变量在社会经济地位对老年人健康状况的影响中具有中介作用,健康的生活方式可以弱化社会经济地位对老年健康的影响表 5显示,社会经济地位指数与参加体育锻炼的交互项对老年人的自评健康和身体健康具有显著的积极影响(P < 0.01),即通过体育锻炼间接提升了老年人的自评健康和身体健康。研究结果显示,不参加体育锻炼的老年人,无论社会经济地位高低,自评健康和身体健康较差的发生比更高,其中高社会经济地位但不参加体育锻炼的老年人自评健康和身体健康较差的发生比分别是参照组的1.78倍和2.79倍,低社会经济地位且不参加体育锻炼的老年人自评健康和身体健康较差的发生比分别是参照组的1.75倍和2.42倍。

| 表 5 社会经济地位通过生活方式影响健康的回归结果 |

社会经济地位指数与食用水果的交互项也对老年人的自评健康和精神健康具有显著的积极影响(P < 0.01),即社会经济地位通过食用水果间接提升了老年人的自评健康和身体健康。研究结果显示,平时不吃水果的老年人,无论社会经济地位高低,各类健康状况较差的发生比均更高,其中高社会经济地位但很少吃水果的老年人的自评健康、身体健康和精神健康较差的发生比分别是参照组的1.79倍、1.67倍和1.81倍,低社会经济地位且很少吃水果的老年人的自评健康、身体健康和精神健康较差的发生比分别是参照组1.95倍、1.38倍和2.00倍。

社会经济地位指数与居住安排的交互项仅对身体健康具有显著影响(P < 0.01),对精神健康影响显著(P < 0.1),对自评健康的影响不明显。研究结果显示,不与家人同住的老年人,不管社会经济地位高低,身体健康和精神健康较差的发生比更低,其中低社会经济地位且不与家人同住的老年人的身体健康和精神健康较差的发生比分别是参照组的0.52倍和0.70倍,高社会经济地位但不与家人同住的老年人的精神健康较差的发生比是参照组的0.65倍。这一结果说明不与家人同住更有利于老年人的身心健康。

3.4.2 医疗服务可获得性和社区服务丰富性可以促进社会经济地位对老年健康的影响表 6显示,社会经济地位指数与医疗服务可获得性的交互项对老年人的各项健康状况均具有显著的积极影响(P < 0.01),即社会经济地位通过医疗服务可得性间接提升了老年人的整体健康水平。研究结果显示,不能及时获得医疗服务的老年人,无论社会经济地位高低,各类健康状况较差的发生比均更高。其中低社会经济地位且不能及时获得医疗服务的老年人的自评健康、身体健康和精神健康较差的发生比分别是参照组的3.47倍、2.13倍和2.85倍,高社会经济地位但不能及时获得医疗服务的老年人的自评健康、身体健康和精神健康较差的发生比分别是参照组的4.10倍、7.58倍和3.62倍,上述结果说明不能及时获得医疗服务对高社会经济地位老年人的健康影响更大。

| 表 6 社会经济地位通过公共服务影响健康的回归结果 |

社会经济地位指数与社区服务丰富性的交互项中仅有一项对老年人的各类健康具有显著影响(P < 0.1)。即对于高社会经济地位的老年人而言,社会经济地位通过社区服务丰富性间接提升了其健康水平。研究结果显示,高社会经济地位但其所在社区的社区服务不丰富的老年人的自评健康、身体健康和精神健康较差的发生比分别是参照组的1.39倍、1.46倍和1.57倍。

3.4.3 生活满意度在社会经济地位对老年人各项健康指标的影响中具有中介效应,而社会参与在社会经济地位对老年人精神健康的影响中不存在中介效应表 7显示,社会经济地位指数与生活满意度的交互项对老年人的各项健康状况均具有显著的积极影响(P < 0.01),即社会经济地位通过生活满意度间接提升了老年人的整体健康水平。研究结果显示,对生活不满意的老年人,无论社会经济地位高或低,各类健康状况较差的发生比均更高。其中,高社会经济地位但对生活不满意的老年人的自评健康、身体健康和精神健康较差的发生比分别是参照组的5.59倍、2.10倍和2.27倍,低社会经济地位且对生活不满意的老年人的自评健康、身体健康和精神健康较差的发生比分别是参照组的6.12倍、1.71倍和2.83倍。

| 表 7 社会经济地位通过社会心理影响健康的回归结果 |

社会经济地位指数与社会参与的交互项在对老年人的自评健康和身体健康有显著影响(P < 0.01),对精神健康影响不显著。即社会经济地位通过社会参与间接提升了老年人的自评健康和身体健康。研究结果显示,不开展社会参与的老年人,无论社会经济地位高或低,自评健康和身体健康较差的发生比更高,其中高社会经济地位但不开展社会参与的老年人的自评健康和身体健康较差的发生比分别是参照组的1.59倍和2.83倍,低社会经济地位且不开展社会参与的老年人的自评健康和身体健康较差的发生比分别是参照组的1.45倍和2.80倍。

4 结论及政策含义健康老龄化既是个体诉求,更是国家建设健康中国的战略目标。人口老龄化问题的本质是老年健康问题,提升老年群体的健康素养和水平是我国有效应对老龄化挑战的关键。国内外不少研究已证实,社会经济地位对个体健康具有显著的正向影响。本研究将老年健康分为自评健康、身体健康和精神健康三类,进一步证实了该结论在中国老年群体中的适用性。与以往研究不同的是,本文将生活方式、公共服务和社会心理维度的指标作为社会经济地位对老年健康影响的中介变量纳入模型分析中,深入考察社会经济地位对老年人健康的影响机制和路径。研究发现,社会经济地位对老年人各项健康指标具有显著正向影响,体育锻炼、食用果蔬、居住安排、医疗服务可得性、社区服务丰富性、生活满意度和社会参与等变量在社会经济地位与老年健康的关系中存在中介效应。

具体看,较高的受教育程度和家庭收入水平通常意味着社会经济地位相对较高,较高的社会经济地位有利于促进和提升老年人健康水平。一般而言,受教育程度较高的老年人比较在意自己的健康状况,并且这部分老年人更易于获得健康养生方面的知识;而家庭收入水平较高的老年人具备更好的维持健康的物质条件和基础,从而有利于健康水平的提升和改善。实际上,我国仍有为数不少的老年人处于社会经济的弱势地位,特别是生活在中西部农村地区的老年人口,因此政府应高度重视部分老年人社会经济地位的弱势状态,尽可能减少或缓解因社会经济地位的弱势导致其健康状况的恶化。除了社会经济方面的因素外,生活方式、公共服务和社会心理维度的因素同样需要给予更多关注。研究发现,无论老年人社会经济地位高低,参加体育锻炼可以显著改善老年人的自评健康和身体健康,经常吃水果可以显著改善老年人的整体健康水平,与家人一起居住则不利于提升老年人的身体健康和精神健康;能及时获得医疗服务可以显著提高老年人的各项健康水平,老年人所住社区的社区服务丰富程度也有利于改善老年人的健康;此外,高生活满意度可以明显提升老年人的各项健康水平,积极开展社会参与则能显著改善老年人的自评健康和身体健康,但对精神健康状况的改善则不明显。

人口老龄化和高龄化的发展将给我国的医疗卫生服务体系和养老保障体系形成巨大的挑战和压力,现阶段及未来较长时期内采取多种措施改善我国老年人健康状况,延长健康预期寿命将是科学有效应对老龄化挑战的关键。老年人的健康水平是多方面因素综合作用的结果,改善老年人的健康素养不仅需要改变部分老年群体的社会经济地位弱势状态,也应该倡导健康的生活方式、提高公共服务水平和促进老年社会参与度。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Williams, David R. Socioeconomic Differentials in Health:A Review and Redirection[J]. Social Psychology Quarterly, 1990, 53(2): 81-99. |

| [2] |

焦开山. 健康不平等影响因素研究[J]. 社会学研究, 2014(5): 24-46. |

| [3] |

Dahl E. Social Mobility and Health:Cause or Effect?[J]. British Medical Journal, 1993, 313(7055). |

| [4] |

We st, Patrick. Rethinking the Health Selection Explanation for Health Inequalities[J]. Social Science and Medicine, 1991, 32(4): 373-384. |

| [5] |

王甫勤. 社会经济地位、生活方式与健康不平等[J]. 社会, 2012, 32(2): 125-143. |

| [6] |

Mirowsky J, Ross C E, Reynolds J. Links between social status and health status[J]. Handbook of medical sociology, 2000(5): 47-67. |

| [7] |

Mackenbach, Johan P, et al. Socioeconomic Inequalities in Health in 22 European Countries[J]. The New England Journal of Medicine, 2008, 358(23): 2468-2481. |

| [8] |

Winkleby M A, Fortmann S P, Barrett D C. Social class disparities in risk factors for disease:eight-year prevalence patterns by level of education[J]. Preventive medicine, 1990, 19(1): 1-12. |

| [9] |

Evans G W, Kantrowitz E. Socioeconomic status and health:the potential role of environmental risk exposure[J]. Annual review of public health, 2002, 23(1): 303-331. |

| [10] |

黄洁萍. 社会经济地位对人口健康的影响机制研究进展[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2014, 16(6): 52-60. |

| [11] |

McDonough P, Duncan G J, Williams D, et al. Income dynamics and adult mortality in the United States, 1972 through 1989[J]. American journal of public health, 1997, 87(9): 1476-1483. |

| [12] |

Wilkinson R G. Socioeconomic determinants of health:Health inequalities:relative or absolute material standards?[J]. Bmj, 1997, 314(7080): 591. |

| [13] |

Dunkel Schetter C, Schafer P, Lanzi R G, et al. Shedding light on the mechanisms underlying health disparities through community participatory methods:The stress pathway[J]. Perspectives on Psychological Science, 2013, 8(6): 613-633. |

| [14] |

Warr D, Feldman P, Tacticos T, et al. Sources of stress in impoverished neighbourhoods:insights into links between neighbourhood environments and health[J]. Australian and New Zealand journal of public health, 2009, 33(1): 25-33. |

| [15] |

Babitsch B, Gohl D, Lengerke T V. Re-visiting Andersen's behavioral model of health services use:a systematic review of studies from 1998-2011[J]. Psychosoc med, 2012(9): 11-26. |

| [16] |

王懿俏, 闻德亮, 任苒. Andersen卫生服务利用行为模型及其演变[J]. 中国卫生经济, 2017(1): 15-17. |

| [17] |

Galobardes B, Shaw M, Lawlor D A, et al. Indicators of socioeconomic position (part 1)[J]. Journal of Epidemiology & Community Health, 2006, 60(1): 7-12. |

| [18] |

Anson, Ofra and Shifang Sun. Health Inequalities in Rural China:Evidence From HeBei Province[J]. Health and Place, 2004, 10(1): 75-84. |

| [19] |

Bassuk S S, Berkman L F, Amick III B C. Socioeconomic status and mortality among the elderly:findings from four US communities[J]. American Journal of Epidemiology, 2002, 155(6): 520-533. |

(编辑 薛云)