2. 华中师范大学公共管理学院 湖北武汉 430079

2. School of Public Administration, Central China Normal University, Wuhan Hubei 430079, China

《“十三五”健康老龄化规划》显示,“十三五”期间,我国60岁及以上老年人口平均每年约增加640万,到2020年将达到2.55亿左右,占总人口的17.8%左右。[1]健康经济学一直以来将人口老龄化、医疗保障制度的普及、国民收入增长、医生诱导需求和医疗技术进步作为影响医疗费用上涨的五大因素,其中医疗技术进步是影响医疗费用上涨的主要因素,人口老龄化等因素对医疗费用增长起到的作用有限。[2]世界卫生组织发布的《关于老龄化与健康的全球报告》也认为,人口老龄化所造成的医疗保健支出远低于高新医疗技术等因素所产生的高额费用。

然而,国内一些研究推测人口老龄化仍然是未来医疗费用上涨的主要因素。2015年由我国老龄工作委员会办公室起草的《国家应对人口老龄化战略研究总报告》[3]称人均医疗费用和年龄密切相关,一般情况下,60岁及以上年龄组的医疗费用是60岁以下年龄组的3~5倍,平均每位80岁及以上高龄老年人的照护与医疗成本开支约为65~74岁老年人的14.4倍。随着人均寿命的延长和半失能、失能老人比重的上升,我国未来医疗费用面临着巨大的上涨压力。

2018年中国的人均预期寿命已经提高到了77岁[4],人们自然会认为随着人均寿命的增长,带病生存期也在延长。一般来讲,人均期望寿命的延长,可能延长的是非健康寿命,也可能是健康寿命。如果主要延长的是健康寿命,未必导致医疗费用显著增长,尤其是如果老年医疗费用是集中在某一时段,人均寿命的增加只是推迟了医疗费用高峰的到来。基于以上思路,本文将对人口老龄化与医疗费用的关系进行实证分析。

1 文献综述通过梳理文献,多数实证研究是从宏观角度或微观角度考察人口老龄化对医疗费用的影响。宏观角度一般使用统计年鉴相关数据,选取65岁及以上人口占比作为衡量老龄化程度的指标,发现人口老龄化对医疗费用有显著地正向影响。[5-8]微观角度则使用调查数据,选取年龄指标。一般认为随着年龄增长,老年人健康状况下降,对医疗服务的需求增加,因而导致医疗费用上升。[9]

Ellis等研究了澳大利亚中老年人医疗费用的影响因素,结果发现,高龄人群的医疗费用显著高于低龄人群。[10]Angulo等发现,在住院消费方面,老年群体发生住院支出的概率和支出的水平均显著高于非老年群体。[11]一些研究者也得出了类似的结果,他们认为年龄对医疗费用存在正向影响。[12-14]封进等使用中国营养与健康调查数据,研究了城乡居民医疗费用中的年龄效应,发现城乡65岁及以上老年人医疗需求将导致医疗费用每年增长5.2%,我国人口老龄化对医疗费用增长的影响比很多发达国家大得多。[15]

这些研究往往对于人口老龄化背景下医疗费用的控制持悲观态度:年龄增长会引起医疗费用上升,在人口老龄化进程中,同一时期将有更多人处在高龄阶段,因此,年龄增长将导致总体医疗费用上升;又由于年龄增长的过程不可逆,因而在人口老龄化背景下,医疗费用的上升也是无法避免的。

针对人口老龄化将导致医疗费用剧增这一观点,也有很多学者提出了质疑。Zweifel等认为医疗费用取决于临近死亡时间(time to death),而非年龄。他利用瑞士两个大型医疗保险基金的数据,使用Heckman样本选择模型实证分析了1983—1992年之间去世的65岁及以上老年人在临终前8个季度的医疗费用,研究发现,在65岁及以上人群中,临近死亡时间是影响医疗费用的主要因素,年龄的影响并不显著。如果忽视临近死亡效应将会高估年龄对医疗费用的影响。[16]

自Zweifel提出医疗费用取决于临近死亡时间而非年龄这一观点后,引发了大量研究,形成了所谓的“红鲱鱼学派”(school of red herrings)。[17-24]这些研究集中考察了老龄化和临近死亡时间对医疗费用的影响。李芬等对2000年以来国际上关于年龄与医疗费用的关系进行了综述,发现与年龄相比,临近死亡效应的作用更大。[21]临终医疗费用(cost of dying)一般是生存者医疗费用的5~13倍,且临终医疗费用随年龄增长而先上升后下降,峰值一般在75~80岁左右[16, 25-26]基于CHARLS数据的分析显示,中国老年人年龄越大,临终医疗费用越低。[22-23]死亡人口的医疗费用通常占全部人口医疗总费用的10%左右[24, 26],占老年人医疗总费用的30%左右[25, 27]。通常,临终前2年是老年人医疗费用的高发期。[28]临终医疗费用取决于临近死亡时间,而非年龄。[16]越临近死亡,老年人发生高额医疗费用的概率越大,医疗费用越高。[20, 29-30]

Seshamani等认为,医疗费用支出和临近死亡时间可能存在反向因果关系,医疗费用支出的高低影响临近死亡时间,如果直接使用OLS估计,结果可能存在偏误。[27] Felder等使用工具变量法,发现临近死亡时间是影响医疗费用的关键变量,验证了Zweifel此前的结论。[20]其中一些学者尝试使用慢性病发病率或失能率作为临近死亡时间的工具变量,结论也和Zweifel一致。[28-29]不论寿命长短,医疗费用往往集中发生在临终前的1~2年,但是临终前1年医疗支出占其一生医疗保健总支出的比重,各国之间存在较大差异,例如澳大利亚和荷兰约为10%,美国约为22%,而且与低龄组相比,高龄老人晚年的医疗保健支出趋于更低。[28]

同时,一些研究发现临近死亡时间越短,越容易出现失能。[29-31]但在人口老龄化进程中,衰老和疾病往往交织在一起,一些高龄老人的失能失智往往被当作疾病,大量的医疗资源投入这方面。然而,高龄老人的失能失智是不可逆的,医学治疗基本无效,不仅造成老年人“花钱买罪受”,而且增加了医保基金的压力。对于临终老年人应该采用长期照护或临终关怀,提高老年人的生命质量而不是医学突击抢救,避免医疗资源浪费在无效领域。[31-32]

以往国内的研究认为,整个老年阶段都是医疗费用的高发期,随着老龄化程度的加剧,老年人对医疗服务的需求增加,将会导致医疗费用急剧增长,给基本医疗保险基金带来巨大压力。而国际研究证据表明,老年人的医疗费用可能不是均匀分布的,与其他时间段相比,临终前两年是医疗费用支出的高峰期。该结论为我们研究人口老龄化对医疗费用的影响提供了新的思路。人口老龄化如果带来的是健康寿命的延长,只是推迟了临终前医疗费用高峰的到来,那么人口老龄化未必带来医疗费用的大幅增长。目前,国内只有极少数几篇文献开始讨论临终医疗费用问题。这些研究要么是简单的文献介绍和方法推介,要么只是利用调查的小样本数据对临近死亡与医疗费用之间的关系进行简单分析魏宁,周绿林(2017)使用的CHARLS数据死亡样本只有401个。。本文使用“中国老年人健康影响因素跟踪调查问卷”数据,借鉴Zweifel等研究思路,试图寻找我国老年人医疗费用在时段上的分布规律,以及重新判断医疗资源配置的合理性。

2 数据与模型 2.1 数据来源本研究使用2011年和2014年“中国老年人健康影响因素跟踪调查问卷”(CLHLS)两期调查数据。该调查搜集了65岁以上老年人的人口学特征、家庭基本情况、疾病治疗和医疗费用支出、健康状况等信息,并对死亡老人进行了信息登记,死亡老人家属问卷的调查内容包括死亡时间、死因等内容。为我们实证研究年龄、临近死亡时间与医疗费用之间的关系提供了数据支持。

在2011年调查中有9 765个样本,剔除掉65岁以下和缺失值的样本后,得到有效样本7 631个。其中有4 752个样本,相继参加了2011、2014年的调查,称为存活样本;有1 998位老年人在2011年存活,但在2014年的调查前去世,称为死亡样本。本研究首先使用2011年调查的全部样本,研究年龄对老年人医疗费用的影响。然后使用存活样本,研究在控制一定的临近死亡效应的情况下,年龄对老年人医疗费用的影响。最后,使用死亡样本,研究年龄、临近死亡时间与医疗费用之间的关系。

2.2 变量选取 2.2.1 因变量——总医疗费用支出“中国老年人健康长寿影响因素调查问卷(2011)”询问了老年人过去一年实际花费门诊医疗费用和住院医疗费用,“死亡老人调查表(2014)”中记录了老年人的去世时间。在存活样本中,将老年人过去一年实际花费的门诊医疗费用与住院医疗费用之和作为老年人过去一年实际花费的总医疗支出,即被解释变量。在死亡样本中同样以老年人过去一年的总医疗费用支出(即老年人2010年实际发生的医疗总支出)为被解释变量。使用老年人去世年份与2010年之差,作为临近死亡时间。

表 1给出了相关变量的描述统计结果。全样本、存活样本和死亡样本的因变量——过去一年的总医疗费用,最大值是200 000元②,最小值为0元,均值分别为3 475.25、3 276.30元和3 759.28元。为了减轻医疗费用支出的偏态分布,所以进行了自然对数处理。

| 表 1 描述统计分析 |

② 在问卷中使用99 998表示超过100 000元,本文使用100 000元代替99 998,总医疗费用超过100 000元的样本在本研究中共有8个。

2.2.2 自变量——年龄与临近死亡时间其中,年龄变量是本研究中最重要的解释变量。本研究使用的数据,都是针对65岁及以上的老年人进行的调查,老人的年龄分布在65~113岁之间,高龄老人较多。全样本的平均年龄为85.66岁,存活样本的平均年龄为82.33岁,死亡样本的平均年龄为92.43岁,去世样本的平均年龄较大。为了观察年龄对医疗费用的递减或递增的边际效应,引入了年龄的平方。

借鉴Zweifel的研究,本文将临近死亡时间作为重要的解释变量,使用“中国老年人健康长寿影响因素调查”2011年和2014年两期的调查数据, 通过死亡调查登记表,对2011—2014年之间的死亡样本,用其死亡年份减去2010的差值作为临近死亡时间。临近死亡时间的取值范围为1~4,以年为单位,因此生成了临近死亡1年、临近死亡2年、临近死亡3年、临近死亡4年四个虚拟变量,以临近死亡4年为对照组。

2.2.3 控制变量本研究结合了Andersen医疗服务利用模型、Newhouse的医疗费用影响因素研究结论,选取了可能对老年人医疗费用产生影响的各种因素,包括:性别、婚姻状况、受教育年限、是否参加医疗保险、自评健康状况、是否患慢性、家庭年总收入、居住安排等变量作为控制变量(表 1)。

2.3 模型的构建在2011年全样本、存活样本和死亡样本医疗费用支出数据中,存在大量0值。其中,全样本中,有1 808个样本过去一年的医疗费用支出为0,在存活样本中有1 161个受访者的医疗费用为0,在死亡样本中有443个受访者的医疗费用为0。0值医疗费用可能是真实医疗费用,也可能是老年人生病后由于某些原因放弃就医。所以0值医疗费用可能是真实值,也可能是自我选择的结果。[34]如果大量的0值医疗费用是由于选择性偏差造成的,真实的医疗支出将无法观测到,估计量也是有偏的,同时也破坏了随机误差正态性的假设,在该情况下不能直接使用最小二乘法进行估计。

两部模型和Heckman样本选择模型是处理大量0值医疗费用数据的两个主要模型。两个模型的共同之处在于:第一部分是个人是否选择就医,第二部分是就医后的医疗费用支出。两个模型不同之处在于:首先,两部模型的第一部分是否选择就医和第二部分医疗费用之间不存在相关性,两个决策过程的影响机制存在差异。Heckman样本选择的第一部分是否选择就医受第二部分可能发生医疗费用高低的影响,个人生病之后面临着是否选择就医的决策过程,是否选择就医和医疗费用之间关系密切,就医选择模型可以纠正医疗费用模型中的自我选择偏差问题。[35]其次,两个模型对0值医疗费用的处理是不一样的,两部模型把0值医疗费用当作真实值,Heckman样本选择模型认为0值医疗费用可能并不是真实医疗费用支出,是选择性偏差造成的。

考虑到两个模型的假设存在一定差异,本研究同时采用Heckman样本选择模型和两部模型,通过对两种模型估计结果的对比,确保估计结果的稳健性。

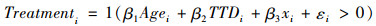

2.3.1 Heckman样本选择模型如果老年人出于对医疗服务需求价格弹性敏感性或治疗结果不确定性等因素的考虑,生病后可能放弃就医,此时医疗费用为0,即0是真实的医疗费用。此外,医疗费用为0可能并不是真实的医疗支出,而是由样本选择性偏差造成的,由于缺乏真实的医疗支出,因此估计量将是有偏的。Heckman样本选择模型可以对这种选择性偏差进行纠正,通过引入逆米尔斯比率λ来修正这一偏差。①Heckman样本选择模型由选择方程和结果方程两部分构成,选择方程决定了老年人生病后是否选择就医,产生医疗费用:

① 逆米尔斯比率可以检验生病后的就医选择是否对医疗费用支出有显著的影响。

|

被解释变量是否就医为虚拟变量,选择就医为1,否则为0②。

② 医疗费用大于0,设置为“1”,表示选择就医,0值医疗费用设置为“0”,表示未选择就医。

结果方程估计老年人生病后选择就医发生的医疗费用:

|

结果方程的被解释变量是过去一年的医疗总支出(对数),Agei表示年龄,TTDi表示临近死亡时间。xi表示各控制变量包括:性别、受教育程度等人口学特征,以及是否参加医疗保险、家庭收入水平、自评健康以及慢性病等因素。μi表示服从正态分布的误差项,β1和β2是本文主要关注的系数。

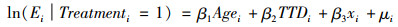

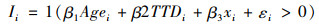

2.3.2 两部模型两部模型将老年人的消费行为分为两个阶段:第一部分使用logit模型估计老年人是否发生医疗费用;第二部分是在发生医疗费用支出的前提情况下使用OLS模型估计医疗费用支出影响因素。

第一部分是选择模型:

|

随机扰动项εi服从标准正态分布,如果医疗费用支出大于0,Ii=1否则Ii=0。

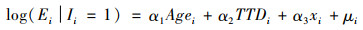

第二部分是支出模型,用线性OLS模型估计非0的医疗费用(对数):

|

随机扰动项εi~N(0, σε2),Cov(εi, μi)=0,两部模型将0和非0医疗费用分离开来,假定是否消费医疗服务和消费多少医疗服务的决策是相互独立的。其中,因变量是非0的医疗费用(对数),解释变量和样本选择模型选择的解释变量相同,α1和α2是本文主要的关注系数。

3 实证结果与分析 3.1 年龄因素对老年人医疗费用支出的影响表 2中样本选择模型的回归结果显示,逆米尔斯比率系数不显著,表明不存在样本选择性偏差。在选择方程中,年龄对是否选择就医影响不显著。在支出方程中,发现年龄对医疗费用支出存在显著的正向影响,年龄每增加1岁,医疗费用支出将增加15.8%(e0.147-1=0.158),年龄的平方显著为负,表明年龄对医疗费用的影响呈倒“U”型,呈现出医疗费用支出随年龄增长先递增,然后递减的趋势。刘国恩等通过年龄分组发现,随着年龄增加老年人医疗费用支出减少。[33]

| 表 2 年龄对医疗费用支出的影响(全样本) |

表 2的全样本两部模型回归结果显示,在第一部分中,年龄对就医选择的影响仍然不显著,而年龄对医疗费用支出影响显著为正,年龄每增加1岁,医疗费用支出将增加15.7%(e0.146-1=0.157),年龄的平方对医疗费用显著为负。样本选择模型和两部模型的回归结果基本是一致的。

可见,在全样本中,在不区分存活样本和死亡样本的情况下,年龄因素对老年人的医疗费用有较显著的影响。

表 3显示存活样本选择模型的结果,在结果方程中,年龄对医疗费用呈正向影响,年龄每增加1岁,医疗费用将增加11.5%(e0.109-1=0.115),年龄的平方对医疗费用呈负向影响。两部模型的结果和样本选择模型的结果相似,年龄对医疗费用支出呈显著的正向影响,年龄每增加1岁,医疗费用支出将增加11.1%(e0.106-1=0.111),与全样本回归结果相比,年龄的系数有所变小。表明从总样本中剔除出死亡样本,年龄对医疗费用支出的影响有所减小。可能的解释是:与全样本相比,存活样本受临近死亡效应的影响较小,使用存活样本的方法等于间接消除掉了一定的临近死亡的影响。反映出临近死亡时间对老年人的医疗费用支出的确有一定的影响。

| 表 3 年龄对医疗费用支出的影响(存活样本) |

Zweifel等的研究结论,年龄对医疗费用的增长不起决定性作用,医疗费用取决于临近死亡时间,一个人的医疗费用一般集中在临终前的两年时间里。本文结合了Zweifel的研究结论,同时结合我国医疗服务利用的实际情况,使用死亡样本,进一步来验证年龄因素对医疗费用的影响。

表 4使用死亡样本,研究年龄对医疗费用的影响,结果显示在样本选择模型和两部模型中,年龄对医疗费用呈负向影响,但不具有统计学意义。

| 表 4 年龄对老年人医疗费用的影响(死亡样本) |

表 5结果显示,使用死亡样本,在模型中加入了临近死亡时间变量之后,在样本选择模型和两部模型中,在其他控制变量不变的情况下,年龄对医疗费用支出仍然是负向影响,而且不显著。但临近死亡时间变量对医疗费用支出有显著正向影响。在样本选择模型中,与临近死亡4年相比,临近死亡1年对医疗费用存在显著影响,每增加一单位,将导致医疗费用支出增加54.8%(e0.437-1=0.548)。使用两部模型发现了相近的结果,与临近死亡4年相比,临近死亡1年和临近死亡2年对医疗费用存在显著的正向影响,其中临近死亡1年每增加一单位,医疗费用支出将增加54.2%(e0.433-1=0.542),临近死亡2年每增加一单位,医疗费用支出将增加24.9%(e0.222-1=0.249)。表明临终前的1年是老年人医疗费用的高发期。

| 表 5 临近死亡时间对老年人医疗费用支出的影响 |

可能的原因是高龄老人临终前身体器官趋向于快速衰竭,而衰竭是一个不可逆的自然过程,医学手段是无效的,尤其是老龄老人的失能失智现象。在失智失能状态下,老人不能做出理性的医疗消费选择,往往可能是其家人代替做出选择。受中国传统孝道文化的熏陶和影响,老人的家人会选择竭力救治老人,可能会忽视老人的生命质量,给老人带来痛苦。尽管医学治疗可能是无效的,但是,为了维持老人的生命体征,医疗消费一直会持续到老人去世为止。同时由于医疗保险的费用分担机制的功能强化了这种做法,会集中消耗大量的短期急性治疗费用,导致大量医疗资源的浪费。

实证结果表明在老年群体中,年龄对医疗费用支出影响有限。年老并不一定代表着健康状况差,尽管老年阶段常常伴随着慢性病,但是大多数慢性病可以通过健康干预进行预防或延缓发生(WHO,2015)。[30]从整个老年阶段看,临终前1年才是医疗费用的高峰期,表明我国人口老龄化带来的预期寿命的增加,只是推迟了临终时间的到来,对医疗支出影响很小。也间接证实了中国老年人增加的寿命是健康寿命,并没有给医疗费用造成太大影响。

需要指出的是,本研究可能还存在一定的内生性问题,医疗费用可能推迟临近死亡时间。但由于受数据限制,无法进行进一步验证。国外目前类似的研究都是使用季度或月度医疗费用数据,可以观察到临终老人整个医疗消费过程。本文由于只能使用年度医疗费用,临死时间也是以年份为单位,因此只粗略地估计到医疗消费的高峰是在临终前两年时期内,具体是临终前的哪个月份或者是季度,都无法详细地观察。同时如果当前和以前的医疗费用即使对临近死亡时间造成影响,临近死亡的推移也可能只是很短的一段时间,推迟的幅度较小,使用年份衡量临近死亡时间很可能掩盖医疗费用对推迟临近死亡时间的作用。

4 结论与建议本文使用“中国老年人健康长寿影响因素调查”数据,通过理论分析和实证分析,探讨了人口老龄化对医疗费用的影响。结论如下:

年龄对医疗费用支出的影响有限,年龄增加未必导致医疗费用的增长。中国老年人不断延长的寿命主要增加的是健康寿命而不是非健康寿命。人口老龄化与医疗费用增长并不存在必然关系。

临近死亡时间对医疗费用的增长有显著影响,尤其是临近死亡1年。在各个时段,老年人的医疗费用不是均匀分布的,而是在某个时段集中发生,尤其是临终前1年。老人临终前的1年时间是医疗费用的高发期,临近死亡时间是影响老年人医疗费用增长的关键因素。预期寿命的不断延长只是推迟了医疗费用高峰期的到来。

老年人临终前的医疗费用支出是无效的。当前老年人的医疗卫生支出主要集中在医学突击抢救和医疗护理方面,然而高龄老人临终前的失能失智是不可逆的,医学治疗基本上无效,成本高昂,收益寥寥。临终前医学治疗不仅降低了生命最后的质量,造成老年人“花钱买罪受”的结果,还使得医疗消费激增,加大了医疗保险基金运营的压力。

因此,在配置医疗卫生资源时,要进行更多成本效益分析,确保医保基金的高效运行。同时需要加快建立和完善长期护理保险制度,使用长期护理代替医疗救治,积极应对高龄老人的失能失智问题,实现医疗资源和长期照护资源的精准配置,避免大量的医疗资源浪费在无效的领域。另外,还应鼓励开展临终关怀服务,提高老年人临终前的生活质量和生命质量,让老年人更有尊严地走完人生最后的旅程。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

国家卫生健康委员会.关于印发"十三五"健康老龄化规划的通知(国卫家庭发[2017] 12号)[Z].北京, 2017.

|

| [2] |

俞炳匡.医疗改革的经济学[M].赵银华, 译.北京: 中信出版社, 2008.

|

| [3] |

总报告起草组, 李志宏. 国家应对人口老龄化战略研究总报告[J]. 老龄科学研究, 2015, 3(3): 4-38. DOI:10.3969/j.issn.2095-5898.2015.03.003 |

| [4] |

国家卫生健康委员会. 2018年我国卫生健康事业发展统计公报[R].北京, 2019.

|

| [5] |

黄成礼. 人口老龄化对卫生费用增长的影响[J]. 中国人口科学, 2004(4): 38-45. |

| [6] |

余央央. 老龄化对中国医疗费用的影响——城乡差异的视角[J]. 世界经济文汇, 2011(5): 64-79. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2011.05.005 |

| [7] |

张冲, 王学义, 孙炜红. 农村人口老龄化对居民医疗保健消费的影响——基于中国2002-2012年的省级面板数据[J]. 财经论丛, 2015(1): 32-38. DOI:10.3969/j.issn.1004-4892.2015.01.005 |

| [8] |

李乐乐, 杨燕绥. 人口老龄化对医疗费用的影响研究——基于北京市的实证分析[J]. 社会保障研究, 2017(3): 27-39. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2017.03.004 |

| [9] |

Hashimoto K, Tabata K. Population aging, health care, and growth[J]. Journal of Population Economics, 2010, 23(2): 571-593. DOI:10.1007/s00148-008-0216-5 |

| [10] |

Ellis R P, Fiebig D G, Johar M, et al. Explaining Health Care Expenditure Variation:Large-Sample Evidence Using Linked Survey and Health Administrative Data[J]. Health Economics, 2013, 22(9): 1093-1110. DOI:10.1002/hec.2916 |

| [11] |

Angulo A M, Barberán R and Egea P. An analysis of health expenditure on a microdata population basis[J]. Economic Modelling, 2011, 28(1-2): 169-180. |

| [12] |

Matteo D L. The macro determinants of health expenditure in the United States and Canada:assessing the impact of income, age distribution and time[J]. Health Policy, 2005, 71(1): 23-42. DOI:10.1016/j.healthpol.2004.05.007 |

| [13] |

Gonzalez L J. Estimating the Demand for Health Care with Panel Data:a Semi-parametric Bayesian Approach[J]. Health Economics, 2004, 13(10): 1003-1014. DOI:10.1002/hec.936 |

| [14] |

Van Houtven N. Informal Care and Health Care Use of Older Adults[J]. Journal of Health Economics, 2004, 23(6): 1159. DOI:10.1016/j.jhealeco.2004.04.008 |

| [15] |

封进, 余央央, 楼平易. 医疗需求与中国医疗费用增长——基于城乡老年医疗支出差异的视角[J]. 中国社会科学, 2015(3): 85-103. |

| [16] |

Zweifel P, Felder S, Meiers M. Ageing of Population and Health Care Expenditure:a Red Herring?[J]. Health Economics, 1999, 8(6): 485-496. DOI:10.1002/(SICI)1099-1050(199909)8:6<485::AID-HEC461>3.0.CO;2-4 |

| [17] |

Felder S, Meier M, Schmitt H. Health Care Expenditure in the Last Months of Life[J]. Journal of Health Economics, 2000, 19(5): 679-695. |

| [18] |

Stearns S C, Norton E C. Time to Include Time to Death? The Future of Health Care Expenditure Predictions[J]. Health Economics, 2004, 13(4): 315-327. |

| [19] |

Breyer F, Felder S. Life expectancy and health care expenditures:a new calculation for Germany using the costs of dying[J]. Health Policy, 2006, 75(2): 178-186. DOI:10.1016/j.healthpol.2005.03.011 |

| [20] |

Felder S, Werblow A, Zweifel P. Do Red Herrings Swim in Circles? Controlling for the Endogeneity of Time to Death[J]. Journal of Health Economics, 2010, 29(2): 205-212. |

| [21] |

李芬, 王常颖, 王力男, 等. 老龄化与医疗费用增长的国际研究进展与启示[J]. 中国卫生经济, 2018, 37(3): 94-96. |

| [22] |

魏宁, 周绿林. 老龄化与医疗费用支出:基于"临近死亡"效应的分析[J]. 中国卫生经济, 2016, 35(10): 51-53. |

| [23] |

魏宁, 周绿林. 老龄化、临近死亡与医疗支出[J]. 中国卫生经济, 2017, 36(11): 8-10. |

| [24] |

Emanuel E J, Ash A, Yu W, et al. Managed Care, Hospice Use, Site of Death, and Medical Expenditures in the Last Year of Life[J]. Archives of Internal Medicine, 2002, 162(15): 1722. DOI:10.1001/archinte.162.15.1722 |

| [25] |

Lubitz J D, Riley G F. Long-term trends in Medicare payments in the last year of life[J]. Health Serv Res, 2010, 45(2): 565-576. DOI:10.1111/j.1475-6773.2010.01082.x |

| [26] |

Polder J J, Barendregt J J, Oers H V. Health care costs in the last year of life——The Dutch experience[J]. Social Science & Medicine, 2006, 63(7): 1720-1731. DOI:10.1016/j.socscimed.2006.04.018 |

| [27] |

Seshamani G.Ageing and Health Care Expenditure: the Red Herring Argument Revisited, Health Economics[J]. 2004, 13(4): 303.

|

| [28] |

Dormont B, Hélène H. Ageing and changes in medical practices:reassessing the influence of demography[J]. Post Print, 2006(83-84): 187-217. |

| [29] |

Howdon D, Rice N. Health care expenditures, age, proximity to death and morbidity:Implications for an ageing population[J]. Journal of Health Economics, 2017, 57: 60-74. |

| [30] |

World Health Organization.关于老龄化与健康的全球报告[R].2015.

|

| [31] |

Werblow A, Felder S, Zweifel P. Population Ageing and Health Care Expend long-term care spending:Age, time to death or disability?[J]. Journal of Health Economics, 2011iture:a School of 'Red Herrings'?[J]. Health Economics, 2007, 16(10): 1109-1126. |

| [32] |

Meijer C D, Koopmanschap M, Uva T B D, et al. Determinants of, 30(2): 430-438.

|

| [33] |

吕国营, 周万里. 长期照护, 何为长期?[J]. 中国民政, 2016(17): 28-30. |

| [34] |

黄枫, 甘犁. 过度需求还是有效需求?——城镇老人健康与医疗保险的实证分析[J]. 经济研究, 2010, 45(6): 105-119. |

| [35] |

薛新东. 城镇居民医疗服务需求研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2012.

|

| [36] |

刘国恩, 蔡春光, 李林. 中国老人医疗保障与医疗服务需求的实证分析[J]. 经济研究, 2011, 46(3): 95-107. |

(编辑 刘 博)