健康是一种身体、心理和社会功能的完好状况。实现全民健康是中国共产党对人民的郑重承诺。十九大报告明确提出实施“健康中国战略”,要为人民群众提供全方位全周期健康服务。生理健康在我国已得到重视,容易忽略的是,精神健康也是健康的重要维度,且具有战略意义。促进精神健康也是“健康中国战略”题中之义。

21世纪精神健康问题已成为影响经济社会发展的重大公共卫生问题和社会问题。世界卫生组织预测,精神疾病可能成为仅次于心脏病、癌症的全球人类第三大疾病。精神障碍分重性精神病(即狭义“精神病”)、轻性精神病、精神发育迟滞、人格异常和心理生理障碍五类。[1]中国疾控中心数据显示,精神障碍在我国疾病总负担中排名居首位,约占疾病总负担的20%;武昌胡某“砍头案”等个别重症精神病人的肇事肇祸行为,更对社会安全造成重大威胁。

社区精神健康服务指有助于提升社区居民心理、精神健康的所有社区公共服务,外延大于社区精神卫生服务,具体包括心理健康咨询、精神障碍的预防、治疗、管控、康复、救助和就业扶助等。该对象既属于政府公共服务研究范围,又属于公共卫生政策研究范围。精神障碍具有病程长、易复发、费用高、致残率高、容易出现危险行为、易受歧视等特点,精神障碍患者是特殊弱势群体,基于社区的预防、救助、康复有利于早发现、早治疗、早控制。2017年国家卫计委数据显示,我国重性精神障碍患病率1%,精神心理疾病患病率达17.5%。当前我国各类精神疾病患者人数超1亿人,重性精神病患者人数超1 600万[2],但接受过社区康复服务的重症精神障碍患者不到4%[3]。

目前我国的社区精神卫生、心理健康服务明显不足且结构失衡。据国家卫计委2019年数据,我国精神科执业医师40 435人,心理治疗师5 000余人。每10万人口执业精神科医生数2.9名,远低于全球3.9名平均数。精神健康公共服务还存在城乡、区域供给不均衡。[4]目前倡导下沉到社区的服务供给力量分散,资源有限,只能侧重重性精神病人[5],以应急医治和治安防控为先,以生活救助和医疗救助为辅[6],社区精神卫生服务体系不完善,与民政、残联、公安部门的协作程度仍然偏低[7]。因此,在公共服务供给不足、医疗资源相对匮乏的背景下,如何为社区全体居民、特别是精神障碍患者提供更全面高效的社区精神健康公共服务,仍是亟待研究的重大问题。

研究社区精神健康公共服务协同供给体系的整体方案和协同供给能力提升对策,有助于破解现阶段精神健康公共服务资源短缺、供给分散、不均衡的现实矛盾,切实减少精神障碍患者因病致贫、致残、致害风险,培育社区居民阳光心态,提升全社区居民安全感幸福感。以社区精神健康公共服务协同供给体系构建为契机,也可为突破社区治理结构瓶颈提供切实可行的协同治理方案,提升社区治理水平和公共服务能力。

1 文献综述与理论基础 1.1 从社区精神卫生服务到社区精神健康服务精神健康服务(Mental Health Services)长期侧重于医疗服务,所以常被我国译为“精神卫生服务”。欧美国家较早开始精神卫生公共服务,工业化时期,主要把精神病患者送进精神病院实行隔离管理,后因患者与社会隔离很难融入社会,于20世纪初纷纷开展“去住院化运动”,推行社区精神卫生服务。目前所有发达国家都已实践社区精神卫生,且社区导向的服务模式也被非洲、拉美等不少发展中国家纳入精神卫生政策。[8]多国实践证明社区精神卫生服务在治疗、康复、生活质量改善和人权保护上的优势。[9]国外学者对精神卫生服务的研究视角经历了从心理学向生理、心理和社会综合视角的转变。[10]提供以精神障碍患者为中心的护理,避免保健服务的分散,有利于加强整体卫生体系。[11]主张基于社区的护理模式来加强精神障碍患者心理治疗[12],将提高社区精神健康素养作为国家政策和人口监测的重点,给予社区权限[13], 社区精神健康服务的协同治理受治理中的权力与技术影响[14]。

1949年以来中国的精神健康服务也经历了“以大型专科医院为主,提供封闭式的治疗和看护”模式向社区服务模式的转变[7],1958年依托基层建设三级防治网,之后开始推行社区康复管理,20世纪80年代出现了城市社区的“上海模式”和农村地区的“山东模式”。[15]2004年12月开始的“686”模式是在示范地区建立“医院—社区”一体的工作机制和网络,形成具有中国特色的精神卫生服务模式。[16]2013年中国《精神卫生法》开始实施,民政部等四部门2017年11月发文指出精神障碍患者社区康复服务应加快发展,并注意与医疗救治、社会救助、长期照料、就业服务的衔接配合。国内多名学者开展了社区康复方法及有效性研究[17-18],大多认为应采取多元化综合治理和一体化防治模式[19-20]。但社区公共服务传递的碎片化[21],社区精神卫生服务工作中防治与康复、救助、再就业等服务协同性不足导致其远不能满足患者需求[22]。可见,以“精神健康服务”升级替代“精神卫生服务”,从供给端整合社区所有精神健康公共服务迫在眉睫。

1.2 健康治理、社区治理、优势治理、协同治理与社区精神健康公共服务社区精神健康公共服务供给研究主要涉及健康治理和社区治理两个领域。“健康治理”的概念最早出现于2000年,由Reinhardt在世界健康报告中提出,它涵盖所有健康相关的行动与因素,包括愿景与方向的确定,健康政策的形成,规则的制定,健康信息的搜集和利用等。[23]我国学者李鲁将“健康治理”(health governance)界定为通过构建一系列正式和非正式制度和规则体系,保障政府、卫生服务提供者、社会公众等健康利益相关者的利益表达和责任分担。[24]当今中国,政府从“治理”的高度进行健康事务管理已刻不容缓。“健康中国战略”的提出正是这种治理理念的反映。把人民健康放在优先发展的战略地位,把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念贯穿于健康权的促进与保护中,以普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业为重点,加快推进健康中国建设,努力为人民群众提供全生命周期的卫生与健康服务。健康治理规则与制度塑造了与健康相关的政策、程序与行动。[25] “健康中国”战略虽然强调了健康治理的理念和价值,但仍需从规则、制度、具体政策体系和机构职责等方面加以细化。国外健康治理模式的发展主要有三大类,包括跨部门协作(intersectoral action for health)、健康的公共政策(healthy public policy)、将健康融入所有政策(health in all policies)。[26]我国目前的健康治理可能还处于跨部门协作初期阶段。

“社区治理”(community governance)是由政府行政组织、社区党组织、社区自治组织、社区居民等多元主体共同管理社区公共事务的活动。[27]社区治理可以对某些公共资源系统成功地实现开发与调适。[28]社会治理的核心在于实现社会行为多主体的协同治理[29], 社区治理作为微观层面的社会治理,有协同治理的内在要求。[30]精神健康服务下沉到社区无疑有其必要性,但要切实提升供给效果,还需处理好社区治理结构中的主体关系、社区服务中心的权责关系等问题。[21]

“优势治理”(advantage governance), 是“优势”和“治理”两个概念的结合, 指运用“优势视角”进行社会治理, 将制度优势转化为治理效能。[31]“优势视角”是社会工作专业的一个重要理论,主张运用积极、科学的干预方式尝试和案主合作, 整合案主和环境所具有的内外部优势资源, 从而有效解决问题、摆脱困境。[32]后来芦恒将优势视角引入社区治理, 他认为, 目前我国社区治理研究大多从“问题视角”入手, 较少考虑社区的内外部优势, 导致社区治理“治标不治本”的问题较为严重, 因而需要将“问题视角”转换为“优势视角”, 重新挖掘组织优势、动员优势、认同优势、主体性优势等“优势资源”, 从而有效创新社会治理路径。[33]张大维基于治理谱系的梳理进一步界定了“优势治理”, 他提出, “优势治理是治理体系中政府和民众等各参与要素根据各自的优势, 以最合适的身份和最优质的状态对社会公共事务的合作管理和协调治理”, 因而它并不是一种单一主体的治理模式, 而是从整体层面对政府治理、社会治理和市场治理进行有机融合。[34]

协同治理(collaborative governance)强调各个组织行为体之间的协作,以实现整体大于部分之和的效果。[35]协同治理有助于破解基本公共服务供给不足、不均等难题[36],能够实现卫生资源的最大化利用,提高卫生资源配置效率。[37]协同治理作为一种互动过程的治理涉及三类主要的伙伴关系,按协同程度由低到高依次为“主导者/职能单位模式”、“谈判协商模式”以及“系统的协作(即协同)”模式。[38]要构建深切的社区公共服务协同供给体系,尚需“通过机构集成、信息集成以及业务集成来提高公共服务效率”。[21] “优势治理”与协同治理在组织资源协同、人力资源协同上具有相同的理念和做法。

总之,社区精神健康公共服务中引入协同治理,已成理论和实践的共识,目前中国多地试点的“医院—社区—家庭”一体化服务模式,实质是对协同治理的初步运用。但现有研究重视的是医治上的社区协同,且协同尚浅,缺乏对包括心理咨询、医治、管控、救助、康复、再就业等在内的社区精神健康公共服务协同供给体系的整体设计和实践路径研究,特别对精神健康公共服务与其他服务在社区层面实现协同供给, 可能面临的健康治理和社区治理难题缺乏研究。

故本研究拟从健康治理、社区治理、优势治理与协同治理的交叉视域出发,针对社区居民精神健康服务的现实需求, 为如何在社区构建精神健康公共服务的协同供给体系提供框架设计与建议,实践“弱有所扶”和“健康中国”战略,使全社区“人民的获得感、幸福感、安全感”更有保障。

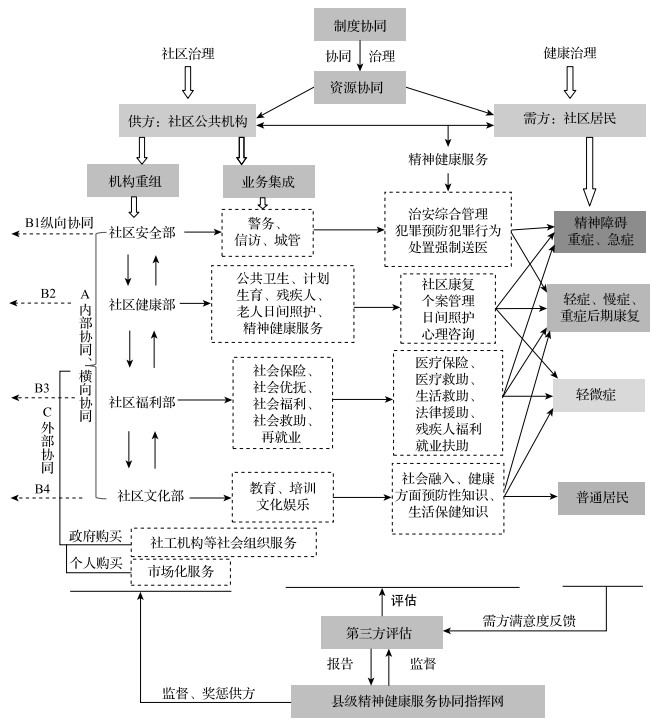

2 社区精神健康服务协同供给框架社区精神健康服务协同供给除了自身服务体系协同外,更需要整合社区优势资源,进行整个社区的优势治理及健康治理的配合与协同,具体框架包括三个方面:社区治理重构、社区健康治理、社区精神健康服务协同治理,该框架的初步构想如图 1所示。

|

注:图 1中A代表内部协同、横向协同;B代表与上级专业部门的纵向协同;C代表政府与社会组织、市场组织的外部协同。 图 1 社区精神健康公共服务协同供给框架体系设想 |

社区治理是政府、政府组织和社区居民等多元主体共同管理社区公共事务的活动。[27]社区公共事务主要包括行政性事务、福利性事务和自治性事务。[39]要实现社区层面精神健康服务的协同供给,需要首先对繁杂的社区公共事务进行集成和重新规划。目前社区事务多,与街道、区、市政府几十个部门的工作对接,有些工作相关性强,其实可以做一些合并。例如可设立社区安全部,把警务、信访、综合治安管理、出租屋管理等与社区社会安全有关的事务整合进去;设立社区健康部,把公共卫生、计划生育、老人日间照护、精神卫生问题的筛查、心理咨询、精神障碍患者的社区巡访、社区康复等与健康有关的服务整合进去。其中一个关键的改革是将社区卫生服务中心的公共卫生职能吸收合并到社区健康部,同时加强精神卫生专业人才的配备,依靠专业力量引领社区健康服务;设立社区福利部,把社会救助、社会优抚、劳动与社会保障、社会福利、残疾人服务等与民政事务有关的服务整合进去;设立社区文化部,把社区教育、宣传、社区文娱活动、健康生活方式普及等与教育宣传、文化活动有关的服务整合进去。图 1仅列出了与精神卫生服务紧密相关的社区事务重组。以此类推,党建、群团组织的相关工作可以归到一个口,社区的其他事务按相关性、便利性进行类似合并集成,从基层社会治理机构的重组开始,为打开社区治理的新局面奠定基础。

2.2 社区健康治理:精神健康服务的社区集成健康治理包括很多层次,从全球、中央政府、地方政府到社区层面,社区健康治理是所有其他健康治理框架的落地平台和实践基础,在各类健康服务的传递中具有不可替代的作用。

从健康治理角度看,社区精神健康服务的协同供给需要考虑精神障碍患者不同类别、不同疾病阶段的服务需求差异,以及社区普通居民的精神、心理健康预防保健需求,因此可以大致把需求对象分为精神障碍重症急症患者、精神障碍轻症慢症及平稳期患者、轻微症状者和正常的普通居民。

对精神障碍重症、急症患者,可能需要来自社区安全部提供的强制送医、预防犯罪等服务,来自社区健康部提供的精防医生随访、个案管理、社区康复、监护人心理咨询等服务,来自社区福利部的医疗救助、生活救助、监护人补贴、残疾人康复计划等服务,来自社区文化部的健康生活方式、自杀预防等科普宣传服务。

对精神障碍轻症慢症及平稳期患者,需要来自社区健康部的精防医生随访、社区康复、心理咨询等服务,来自社区福利部的医疗救助、监护人补贴、残疾人康复计划等服务,来自社区文化部的健康生活方式、自杀预防等科普宣传服务。

对轻微症状者和正常的普通居民则主要是需要来自社区健康部的心理咨询、社区文化部的自杀预防等宣传服务。

2.3 社区精神健康服务的协同治理社区层面精神健康服务的协同治理需要系统的协作,可以在县一级设立协同指挥网,在以下几方面实施协同:

2.3.1 制度、资源、行动与评估的协同一是制度协同。精神健康服务涉及到医疗、治安管理、救助、社区康复、残疾人服务、社工服务等内容,因此在制度设计上需要注意精神卫生服务制度、社会救助制度、社区治理制度、政府购买服务制度及社区组织培育制度等之间的相互协同。目前各地在制度协同上进展比较快。二是财政资金、医务人员、信息、智能服务网络等的资源协同。目前精神健康服务由政法、卫生、公安、民政、残联、财政等部门分头提供,人、财、物、信息的共通共治急需依托智能网络、手机应用软件等进行整合。少数经济发达地区资源协同已经开始落地,更多的地区这方面亟待加强。三是行动的协同。目前各部门的行动协同在街道、社区是由综治办来协调,在区县及以上由政法委来协调。这样安排的好处是对管理易肇事肇祸的严重精神障碍患者比较高效,但对不同程度患者的专业治疗及康复可能响应有限。四是评估的协同。政府各部门工作的评估考核一般都与绩效工资或奖金挂钩,而目前在精神健康服务工作上,虽然行动上有协同机制,但工作评估仍是分头作业,各部门从纵向上接受上级组织的考核和评估,其结果与绩效挂钩,精神健康服务的专门评估即便有也与工资绩效关系不大。这就可能导致各部门以上级考核为指挥棒,对不考核的工作敷衍应付的情形。所以应该以县级精神健康服务协同指挥网络或平台为基础,组织统一的第三方评估对提供精神健康服务的各方主体的服务工作及其相互间的协同配合情况进行评估,并作为奖惩依据。

2.3.2 横向协同与纵向协同相结合横向协同是指社区各政府行政部门间的协同,如社区综治专干、社区民警、民政(或残联)专干、社区精防医生等之间的协同。虽然一些地方已推进精神健康服务上的横向协同,但仍存在衔接上的漏洞,各管一段的问题仍然存在。比较突出的是残联只服务鉴定为残疾人的精神障碍患者,社区民警只管有犯罪行为的重症患者,无监管人或家人无能力监管的精神病人、轻中度精神病人容易成为管理的痛点和漏点。

纵向协同是指各行政口与自己所属纵向上级部门在精神健康服务方面的协同。如综治专干与街道综治办、区政法委之间,社区民警与街道派出所、区公安局之间,民政专干与街道民政科、区民政局之间,社区精防医生与社区卫生服务中心、区县级精神专科医院、区卫生局之间的协作。由于科层制特点和考核评估的导向,纵向协同比起横向协同开展得更顺畅,横向协同仍急需加强。

2.3.3 内部协同与外部协同相结合内部协同是指政府行政组织之间的横向与纵向协作,外部协同是政府组织与个人、社会组织及市场组织间的协作。通过政府购买公共服务和个人购买市场化服务,社会力量、市场力量与政府力量协同起来为社区居民提供精神健康服务。政府通过行政组织及购买社会组织服务一般提供的是基本的公共的精神健康服务,社区居民个性化服务需求和更高水平的需求则需要依靠市场组织的有偿服务来满足。目前社区精神健康服务中特别需要理顺的是政府组织的服务与社会组织、社工服务间的协同,少数地方开展的社工服务主要依托民政口的购买平台参与精神病患者的社区文体活动组织,很少在精神健康服务的全链条中统一调配、参与协作,特别在入户随访、专业咨询和康复上需要加大社工的招募和使用。

3 推进社区精神健康服务协同供给的实践路径上述社区协同供给体系要想在差异巨大的中国各地切实推行,除了参考图 1的框架进行基于社区的健康治理协同建设外,更需要统一协同理念,提升服务能力,加强考核与激励的协同。

3.1 统一价值理念精神健康服务由多部门合作提供,但各参与部门的价值立场和工作重心并未统一到“健康中国”的战略高度。综治办是从创建平安社会、维持稳定的角度出发,因此工作重点是监管重症精神病患者,但是精神障碍重症很多是由最初的心理问题、轻微精神疾病发展而来,只干预重症而忽视轻症根本无法解决根本问题。公安局、派出所则从打击犯罪的立场出发,只参与正在发作的肇事肇祸精神病患者的行为干预,有时会拒绝社区精神防治医生要求陪同入户询查的请求。民政系统只从贫困救助的角度关注精神病人的生活救助和医疗救助。残联则重在对达到残疾等级的精神病人进行鉴定和康复支持服务。因此,要想真正推进精神健康服务协同治理,必须从健康治理的价值高度、遵照健康的内在规律,统一各部门工作出发点和立场,对社区居民不同的精神健康服务需求进行多层次、整体性回应。

3.2 弥补制度建设的薄弱环节制度建设包括中央、地方到社区基层几个层面,目前的薄弱环节有:(1)协调机制的制度建设。《全国精神卫生工作规划(2015—2020年)》虽然指出要在省、市、县三级普遍建立精神卫生工作政府领导与部门协调机制,但具体的办法和细则有待建设;(2)社区精神卫生服务的统一考核奖惩制度建设。(3)社区监护权的制度建设。对本地无监护人或家人无能力监护的精神病人,以及非本地户籍的流动精神病人的监护责任落实一直是难点,如果转由社区委员会监护需要更明确的法规细则指引。(4)常见精神障碍和心理行为问题的社区服务制度建设。目前大部分地方的制度建设多针对严重精神障碍患者,对中等程度、轻微症关注不够,相关服务制度更是匮乏。

3.3 提升精神健康服务能力首先,不仅社区健康部、社区文化部和精神病专科医院要加强精神卫生服务的人力资源建设,公安局、派出所的民警中也应增加有精神卫生专业背景的警力,以应对日益增加的心理犯罪和精神障碍犯罪行为;民政、残联专干要定期进行精神健康及管理相关知识的培训;社会组织在招募社会工作者或志愿者时,应多招有心理学、精神病学、公共卫生学、健康管理等专业背景的人士,并加强专业社工的精神健康知识培训。其次,要求医院、学校、社区、企事业单位、监管场所普遍开展精神卫生宣传及心理卫生保健,提升医院、社区和家庭对常见精神障碍的防治能力。最后,加强精神健康服务的信息化建设能力。通过县级甚至全国统一的精神障碍防治服务软件系统、手机APP和微信公众号等信息服务手段的开发,推进精神健康服务的智能化、网络化和信息共享。

3.4 加强评估与激励的协同基层社区事务繁杂,很多时候一人兼数职,加上考核与绩效挂钩,因此易出现要考核的认真做,不考核的事务不做或敷衍做。社区精神健康服务千头万绪,多部门参与的情况下,协同大多停留在布置任务、行动配合方面,考核评估方面却仍然各自为政,全面、系统的协同自然受影响。(1)评估考核协同。由于精神健康服务分散而零碎,需要在考核环节委托第三方进行全流程多对象的统一考核,评估考核结果报告给县级协调指挥平台,作为其对各部门奖惩依据,实现评估环节与其他环节的协同。评估指标中除了工作内容外,还应增加协同程度的评分,真正促进协同;(2)激励协同。除了分配任务时候要协同,奖惩也要协同。指挥平台根据评估结果可对社区精神健康服务中工作突出的团队和个人采取上浮基本工资、奖金等激励措施,对协同性得分较高的部门和个人直接进行奖励。

当今社会,随着经济社会快速发展,生活节奏明显加快,心理应激因素日益增加,心理行为问题在世界范围内还将持续增多,要满足人民群众日益增长的健康需求及国家经济建设和社会管理的需要,我国社区精神健康服务协同供给的能力提升迫在眉睫、任重道远,健康治理、优势治理和协同治理的社区实践仍需后续的理论分析和实践总结,才能进一步为健康中国战略的具体实施提供有益支持。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

胡继春, 张子龙, 杜光. 医学社会学[M]. (第二版). 武汉: 华中科技大学出版社, 2015.

|

| [2] |

肖水源. 我国精神卫生服务面临的重要挑战[J]. 中国心理卫生杂志, 2009, 23(12): 844-847. |

| [3] |

周春锋.严重精神障碍患者社区康复遭遇"人才荒"[N].江门日报, 2016-10-19.

|

| [4] |

陈艳, 邬力祥. 农村老年人精神健康的公共卫生服务资源特征及政府责任[J]. 求索, 2016(12): 77-81. |

| [5] |

江慧, 肖水源, 等. 精神卫生服务可及性的评价和影响因素[J]. 中国心理卫生杂志, 2017, 31(9): 665-669. |

| [6] |

栗克清, 孙秀丽, 张勇, 等. 中国精神卫生服务及其政策:对1949-2009年的回顾与未来10年的展望[J]. 中国心理卫生杂志, 2012, 26(5): 321-326. |

| [7] |

范晓倩, 栗克清. 社区精神卫生服务研究进展[J]. 中国健康心理学杂志, 2015, 23(8): 1268-1273. |

| [8] |

Awenva A D, Read U M, Oforiattah A L, et al. From Mental Health Policy Development in Ghana to Implementation:What are the Barriers?[J]. African Journal of Psychiatry, 2010(3). |

| [9] |

Sharon A S. Child and Adolescent Mental Health Services:Longitudinal Data Sheds Light on Current Policy for Psychological Interventions in the Community[J]. Journal of Public Mental Health, 2017(3): 96-99. |

| [10] |

ER Walker, RE McGee, BG Druss. Mortality in Mental Disorders and Global Disease Burden Implications:a Systematic Review and Meta-Analysis[J]. JAMA Psychiatry, 2015, 72(4): 334-341. DOI:10.1001/jamapsychiatry.2014.2502 |

| [11] |

Patel V, Belkin G S, Chockalingam A, et al. Grand Challenges:Integrating Mental Health Services into Priority Health Care Platforms[J]. PLoS Med, 2013, 10(5): 1-6. |

| [12] |

White D, Mercier C. Coordinating Community and Public-institutional Mental Health Services:Some Unintended Consequences[J]. Social science & medicine, 1991, 33(6): 729-739. |

| [13] |

Jo rm, A. F. Mental Health Literacy:Empowering the Community to Take Action for Better Mental Health[J]. American Psychologist, 2011, 67(3): 231-243. |

| [14] |

Tineke B, Anna P. Governing Mental Health Care:How Power is Exerted in and through a Quality Improvement Collaborative[J]. Public Administration, 2012, 90(3): 800-815. DOI:10.1111/j.1467-9299.2011.01967.x |

| [15] |

陈为富.我国社区精神卫生服务发展状况及对策研究[D].山东大学, 2009. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10422-2010067605.htm

|

| [16] |

马弘, 刘津, 何燕玲, 等. 中国精神卫生服务模式改革的重要方向:686模式[J]. 中国心理卫生杂志, 2011, 25(10): 725-728. |

| [17] |

江长旺, 朱春燕, 陶云海, 等. 社区精神分裂症患者暴力行为家庭干预效果评价[J]. 中国公共卫生, 2014, 30(5): 544-547. |

| [18] |

姚丰菊, 吕路线, 秦志华, 等. 个案管理对社区精神分裂症患者的影响[J]. 实用医学杂志, 2011, 27(19): 3529-3531. |

| [19] |

鲁国芬. 医院社区一体化管理模式对精神分裂症患者的管理效果研究[J]. 中国全科医学, 2013, 16(4): 453-455. |

| [20] |

余伟, 黎海云, 陈梓朗. 医院-社区一体化防治护理对社区重性精神病患者康复的影响[J]. 中国当代医药, 2017, 24(28): 64-66, 69. |

| [21] |

吴素雄, 吴艳. 社区公共服务传递的双重碎片化与协同治理:温州案例[J]. 浙江社会科学, 2017(4): 64-71, 158. |

| [22] |

周维德. 我国精神障碍患者群体社会救助适用研究[J]. 理论月刊, 2015(8): 135-142. |

| [23] |

Reinhardte, Cheng T-M. The World Health Report 2000-Health Systems:Improving Performance[M]. Bulletin of the World Health Organization, 2000.

|

| [24] |

李鲁. 社会医学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2014.

|

| [25] |

Islam M. Health Systems Assessment Approach:A How-to Manual[M]. Management Sciences for Health, 2007.

|

| [26] |

Kickbuschi, Gleicher D. Governance for health in the 21st century[M]. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe, 2012.

|

| [27] |

邱梦华. 制约与培育:农村基层社会组织的制度环境[J]. 云南行政学院学报, 2013, 15(1): 55-59. |

| [28] |

埃莉诺·奥斯特罗姆. 公共事务的治理之道[M]. 上海: 三联出版社, 2000.

|

| [29] |

燕继荣. 社会治理的核心在于实现社会行为多主体的协同治理[J]. 学术界, 2017(11). |

| [30] |

胡小君. 从分散治理到协同治理:社区治理多元主体及其关系构建[J]. 江汉论坛, 2016(4): 41-48. |

| [31] |

萧子扬. "优势治理":制度优势何以服务我国乡村文化振兴[J]. 图书馆, 2020(4): 1-7, 28. |

| [32] |

孟洁. 社会工作优势视角理论内涵探究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2019, 34(1): 55-64. |

| [33] |

芦恒. 后单位社会的"历史连续性"与基层社会的"优势治理"——基于东北棚户区改造后的思考[J]. 山东社会科学, 2016(6): 51-56. |

| [34] |

张大维. 优势治理:政府主导、农民主体与乡村振兴路径[J]. 山东社会科学, 2018(11): 66-72. |

| [35] |

张贤明, 田玉麒. 论协同治理的内涵、价值及发展趋向[J]. 湖北社会科学, 2016(1): 30-37. |

| [36] |

马雪松. 结构、资源、主体:基本公共服务协同治理[J]. 中国行政管理, 2016(7): 52-56. |

| [37] |

王有强, 李海明, 王文娟. 卫生体系和服务能力现代化的实现路径:基于协同治理视角[J]. 中国行政管理, 2017(4): 35-39. |

| [38] |

格里·斯托克.作为理论的治理: 五个论点[J].华夏风, 译.国际社会科学杂志(中文版), 1999(1): 19-30. http://www.cqvip.com/QK/82675X/199901/3000790040.html

|

| [39] |

王巍. 社区治理结构变迁中国家与社会:以盐田区为研究个案[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2009.

|

(编辑 薛 云)