全球卫生外交的概念源自20世纪70年代末卡特政府卫生问题特别助理Peter Bourne提出的“医学外交(medical diplomacy)”,他指出健康和医学可以作为改善国际关系的手段,可以成为建立对话和弥合外交障碍的基础。[1]近几十年来,研究人员和政策制定者更加熟悉的是“全球卫生外交(global health diplomacy)”这一术语,德国学者Ilona Kickbusch将全球卫生外交定义为通过多水平和多参与者的谈判过程以塑造和促进有关健康的全球政策环境。[2]2009年,第66届联合国大会通过了第33号(A/RES/63/33)决议《全球卫生和对外政策》, 第一次使用了“全球卫生外交”这个概念。[3]2013年,在世界卫生组织执行委员会第132届会议上,总干事陈冯富珍肯定了全球卫生外交的有效性,越来越多的政府工作人员和国际组织也将全球卫生外交作为提高健康水平和改善国际关系的有效工具。

金砖国家人口约占全球人口的40%,疾病负担也约占全球疾病负担的40%,面临着相同的卫生安全挑战。早在2007年,巴西和南非等国外长签署的《奥斯陆部长级宣言(Oslo Ministerial Declaration)》,就明确提出了提高外交政策中全球卫生问题优先权的主张[4],倡议通过外交合作促进全球卫生治理。2011年,第三次金砖国家领导人峰会通过了《三亚宣言》,全球卫生问题首次成为金砖国家的重要议题[5]。近年来,金砖国家在全球卫生外交和全球卫生治理方面的影响力日益上升,成为新兴多边合作机制和参与全球治理的重要力量。

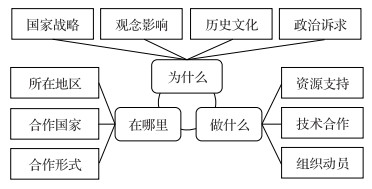

本文以金砖国家国名和“Global Health”“Diplomacy”“Governance”等为关键词在Pubmed、GoogleScholar、中国知网等数据库、国际组织网站、研究机构网站中检索,收集金砖国家发布的有关全球卫生的官方文件、金砖国家参与卫生外交合作和全球卫生治理的研究文献以及近年来金砖国家参与全球卫生治理的实践行动,从“为什么”(why)、“在哪里”(where)及“做什么”(what)三个维度来梳理、分析近年来金砖国家的全球卫生治理参与。“为什么”包括国家战略、观念影响、历史文化、政治诉求等影响金砖国家卫生外交政策制定的动机因素;“在哪里”包括所在地区、合作国家和双/三边或多边合作形式等帮助金砖国家建立区域影响的因素;“做什么”包括资源支持、技术合作、组织动员等全球卫生治理参与的实践行动(图 1)。[6]总结金砖五国的卫生外交政策及其参与全球卫生治理的特点和现存问题,以及其他成员国参与全球卫生治理的经验对中国的启示。

|

图 1 分析框架 |

巴西是南美洲最大的国家,自20世纪末,巴西大力推行“大国外交”,卢拉政府时期提倡“能力的横向化(horizontalization of the competencies)”,外交政策渗透在多部门、多领域,健康也作为外交关注的一个中心。近年来,巴西积极开展多元外交,积极参与南美地区事务,重视与发展中国家的交往。[7]巴西致力于在战略、政治和科技方面寻求其在卫生领域的南南合作中采用“结构化合作(structuring cooperation)”的方法:对外优先考虑横向合作、注重发展卫生能力、在区域范围内协调各项举措、卫生部长积极参与建立战略和政治共识;对内促进卫生部与外交部之间的伙伴关系。[8]巴西是奥斯陆部长宣言的签署国,也是全球率先将卫生作为重要外交政策加以战略性关注的国家。健康领域的国际技术合作是巴西重要的外交政策工具,帮助提升巴西的国际地位和影响力。

1.1.2 俄罗斯:卫生事业作为对外援助的优先目标,重塑大国形象俄罗斯是有较大影响力的强国。随着二战后经济的复苏和发展,俄罗斯逐步加大在国内和国际卫生领域的投入,卫生援助逐渐成为其外交手段之一,但其自苏联解体曾一度沦为受援国。继2006年主办八国集团峰会后,俄罗斯又进一步提高其在全球卫生治理的参与度,为全球基金、全球疫苗免疫联盟、联合国儿童基金会等卫生多边机构投入了大量援助。俄罗斯卫生部于2007年发布的《俄罗斯参与国际共同发展的理念》、2014年签署的《俄罗斯联邦国际发展援助国家政策》和2016年签署的更新版《俄罗斯联邦对外政策构想》,均明确卫生事业是俄罗斯对外援助的优先目标之一,指出国际发展援助的地区优先方向,并积极参与公民保健领域的国际合作,协助强化周边国家的卫生和社会保障体系,以防止传染性疾病的传播。[9]2017年,俄罗斯的官方发展援助达到11.88亿美元。[10]俄罗斯的卫生外交不仅维护了本国健康,也通过在国际卫生合作中的责任承担而重塑了其大国形象。

1.1.3 印度:卫生发展合作作为外交工具,增强地缘政治影响力印度是世界人口第二大国,是近年来发展速度最快的国家之一。由于贫困人口众多,卫生环境较差,印度在传染性疾病、非传染性疾病和妇幼卫生等方面的疾病负担位居世界前列。印度在积极解决本国卫生问题的同时,也致力于将本国的卫生发展实践经验分享给世界。印度作为不结盟运动的发起者之一,自1959年向尼泊尔和不丹提供援助开始,就把万隆原则作为其外交政策的指导原则,贯彻“古杰拉尔主义”的睦邻政策,以互利为发展援助的基础,将受援国家视为合作伙伴。卫生起初不是印度对外援助的重点领域,但随着印度在热带医学和传染病领域的丰富经验和医药培训与研发的能力得到认可,其在国际卫生合作方面投入逐渐增多。印度将卫生发展合作视为外交工具的一部分来增强其在南亚地区的地缘政治影响力,在合作国家中发展“亲印团体(pro-India)”。[11]

1.1.4 中国:卫生纳入大国外交议程,提升全球事务影响力中国是世界上最大的发展中国家,中国对外援助之初是为了地缘政治需要,将其作为一项外交工具。随着经济发展,中国在全球事务的影响力与日俱增。2011年,中国正式成立了以商务部、外交部和财政部为主的对外援助部际协调机制,以统筹中国对外援助的总体战略制定和实施。在发展进程中,中国在南南合作框架下向其他发展中国家提供力所能及的援助,同时也以更为积极的姿态参与国际发展合作。[12]医疗卫生不仅是中国对外援助的重点领域之一,也是近年来中国深入参与全球治理的重要领域。[13]2016年,《“健康中国2030”规划纲要》中明确提出,要利用国家高层战略对话机制,将卫生纳入大国外交议程,积极参与全球卫生治理。[14]

1.1.5 南非:发挥健康的观念影响作用,扩大国家和非洲地区的影响力南非是金砖国家和二十国集团中唯一的非洲国家。南非作为一个新兴的中等收入国家,近年来在全球卫生外交中的影响也越来越大。在南非,“健康作为一项人权”的概念在国内和国际政策中均十分重要。南非认为要实现与卫生有关的外交政策利益和《奥斯陆部长宣言》所倡导的“健康是每个人的基本权利”的理念,就需要在全球卫生治理体系中进行协作和参与,以“扩大地位影响,加强政策的连贯性和协调性”。南非参加了多个全球倡议,致力于使全球外交政策重视健康问题,尤其是药品可获得性的问题。[15]南非将非洲作为其外交政策的立足点,以非洲复兴为己任,发挥非洲大国作用,重视南南合作。南非95%以上的对外援助和合作项目都在非洲,其在国际上的多边场合中也努力为非洲国家代言、发声。

1.2 金砖国家在卫生外交政策指导下的卫生治理行动 1.2.1 巴西:三边和多边合作为主,进行健康倡导和经验推广巴西与其他发展中国家在健康领域的合作基于多个指导原则:健康是普世权利及国家职责,注重医疗服务公平性和完整性、公共卫生服务的广泛覆盖,动员社会参与和监督,提供某些免费卫生服务等。[16]早在2003年,巴西不仅与印度、南非建立IBSA联盟以协调包括卫生项目在内的多框架合作计划,还倡导将烟草控制作为全球卫生的优先目标之一。随后,168个国家签署了“烟草控制框架公约”。2006年,巴西与智利、法国、挪威和英国建立了国际药品采购机制(UNITAID),通过对成员国的国际机票征税来为贫穷国家提供治疗艾滋病、结核病和疟疾药物;将“母乳银行”的成功经验推广到拉美各国,并在巴西卫生部和奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会的支持下推广到安哥拉、莫桑比克等非洲国家。[17]巴西旨在通过全球卫生外交解决自身卫生问题,通过和南美国家、葡语国家、发展中国家等的卫生系统合作交流经验,加强巴西的卫生系统,促进巴西的卫生和社会发展。

1.2.2 俄罗斯:双边和多边合作为主,提供医学教育、传染病防控等技术支持俄罗斯进行双边卫生外交合作的重点主要包括抗击艾滋病、结核病、脊髓灰质炎和疟疾等传染病。双边合作多与和俄罗斯共享历史文化、语言互通的中亚独联体国家进行。早在1997年,俄罗斯就与其他独联体国家签订了《为独联体各成员国提供医疗救助办法》。2012年,俄罗斯发起RusAID计划,发布《就艾滋病及其他传染病的预防及监控对东欧及中亚地区提供技术援助计划(2012—2015)》联邦政府法令[18],对亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦等国提供预防和治疗艾滋病、结核病、病毒性肝炎等传染病的卫生援助,建立监测传染病的国家系统,对独联体国家的医生提供医学进修教育等,帮助稳定邻国卫生环境以减少本国卫生领域面临的威胁[19]。俄罗斯多边卫生合作主要偏向于八国集团和联合国机构。俄罗斯参与了全球疫苗免疫联盟的“肺炎链球菌疫苗”先期市场委托计划,与世界银行和世界卫生组织展开合作在赞比亚、莫桑比克等非洲国家开展疟疾防控计划等[19],通过向国际组织提供资金支持或承办高水平国际会议,提升其在国际和地区卫生合作方面的参与度。为使制药产业和卫生保健产业走向全球市场,俄罗斯推行了Pharma2020项目,投资44亿美元以提升医药产业的生产能力和创新能力。

1.2.3 印度:双边合作为主,进行远程医疗等信息技术合作,提供医药援助印度主要通过双边合作形式参与全球卫生。自2009年,印度已与20多个南亚、东南亚和非洲国家开展双边卫生合作项目,主要在基础设施建设、信息技术培训等实力强劲的方面向他国提供卫生援助[19]。印度建立了泛非电子网络,利用光纤技术、卫生信息技术帮助发展泛非远程医疗和远程教育网络,为非洲当地医生提供培训,以促进共享最佳医疗实践。[20]2019年,印度与非洲联盟在医疗卫生领域的合作谅解备忘录中,明确提及要在能力建设、卫生服务、药品贸易、药品和诊断试剂盒研发能力方面加强合作。[21]印度仿制药行业提供的仿制药约占发展中国家捐助的所有药品的80%,在2020年新冠肺炎疫情中,印度向108个国家和地区供应了大量药品,是名副其实的“世界药房”。印度医药生产企业在全球疫苗的低价和普及方面发挥了关键作用,约有60%~80%的联合国采购疫苗来自印度。[22]截至2020年4月,8家印度疫苗企业生产的50多种疫苗获得了WHO的预认证资格。[23]此外,印度十分重视卫生人才的能力建设,不仅利用技术和经济合作项目(ITEC)为卫生专业人员提供培训课程和奖学金,还在缅甸、阿富汗和埃塞俄比亚等国培训当地的卫生人员,建设医学院校。

1.2.4 中国:双边和多边合作为主,提供卫生人力、基础建设等资源支持中国在参与全球卫生治理的过程中展现出了大国责任和担当。自1963年,中国已向71个国家和地区派遣援外医疗队,累计派出医疗队员约2.6万人次,诊治患者2.8亿多人次。[13]2012年,中国商务部和英国国际发展部联合启动中英全球卫生支持项目(GHSP项目),组织中外合作机构在提升中国援外能力、在亚非低收入国家开展基于中国经验的干预实践等方面开展扎实有效的工作,致力于提升中国参与全球卫生治理和卫生发展援助的能力。[24]2017年,中国与世卫组织签署了关于“一带一路”卫生领域合作谅解备忘录,在“健康丝绸之路”上与蒙古、阿富汗等多个国家签署推动卫生健康合作的协议和多双边卫生合作协议,举办卫生政策对话,积极参与区域卫生合作。[13]2018年,中非合作论坛明确提出公共卫生是中非卫生合作计划的重中之重,中国在艾滋病、疟疾、新兴传染病防治等方面帮助非洲开展公共卫生培训和疾病控制计划。[25]同年,中国疾控中心主任应邀访问欧洲疾控中心,确定了卫生安全等重点合作领域,分享全球合作伙伴资源等计划。[26]在应对2020年新冠肺炎疫情时,中国向意大利、俄罗斯、伊朗等多个发达和发展中国家派出医疗专家组。在第73届世界卫生大会开幕式上,中国宣布将在两年内提供20亿美元用于支持受疫情影响的国家特别是发展中国家抗疫斗争及经济社会恢复发展。中国向世界贡献了自身在卫生与健康领域的理念和实践经验,帮助其他国家进一步改善医疗卫生条件,提高疾病防控水平,构建人类卫生健康共同体。

1.2.5 南非:双边和多边合作为主,提供艾滋、结核等传染病的技术支持南非是全球艾滋病流行的中心,约有560万人口患有艾滋病。受艾滋病影响,结核病也成为南非卫生工作的重大挑战。南非政府和私营部门经过数十年努力,在应对艾滋病和结核病的研究和政策方面,产生了全球影响力。南非在普及抗逆转录病毒药物治疗和健康作为一项人权方面有着强有力的领导地位。南非竞争委员会和治疗行动运动(Treatment Action Campaign,TAC)多次向全球制药巨头施压,挑战抗逆转录病毒药物等药品的价格和专利政策[27],使得部分药品降低价格,更多国家可负担。2011年,南非推出GeneXpert结核病分子诊断方法,提升了结核病检测时间,造福其他结核病高负担国家。[19]2014年西非埃博拉疫情爆发,南非不仅建立了可移动的病毒实验室,还向疫情国家派遣医疗人员、捐赠物资,促成世界卫生组织将埃博拉疫情宣布为国际公共卫生紧急事件。2017年,南非与安哥拉、博茨瓦纳、斯威士兰等南部非洲发展共同体国家发起了跨国界疟疾消除倡议,目标是在2020年让更多的非洲国家消除疟疾。

2 金砖国家参与全球卫生治理的机制特点和现存问题 2.1 金砖国家参与全球卫生治理的机制特点 2.1.1 巴西:管理统一,领导并建立区域联盟巴西非常重视多边机制,技术合作、三边合作是其参与全球卫生的主要方式,且主要关注南美和非洲的葡语系国家。巴西是金砖国家中卫生援助管理机构和协调机制相对完善的国家,有专门负责全球卫生事业协调和管理的机构:巴西发展合作署(隶属于巴西外交部,负责对外援助的技术合作等)和奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会(由巴西联邦政府资助,是全球重要的公共卫生研究机构)。巴西积极倡导发展中国家的共同利益和发展优先级,并提议发展中国家在国际体系中的整合。巴西也具备在发展中国家中的领导力,与其他国家不断探讨创新合作模式,在南美国家联盟(USAN)、葡萄牙语国家联盟(CPLP)和IBSA联盟中发挥积极作用。

2.1.2 俄罗斯:问题领导者,善于将国内卫生重点延伸为国际卫生工作重点俄罗斯相较于其它金砖国家,早期就制定了较为详细的关于卫生援助的国家政策,对多边合作机构的支持力度更大。俄罗斯不仅是所有从事卫生及相关问题的政府间组织的一员,也积极发展与国际非政府组织的合作关系,灵活利用一切机会参与全球卫生治理。2006年,俄罗斯通过八国集团峰会成功将传染病这一国内卫生重点问题上升到国际卫生工作的重点;2011年,俄罗斯召开第一届健康生活方式和非传染性疾病问题的全球部长级会议,通过《莫斯科宣言》让全球重视非传染性疾病的威胁。

2.1.3 印度:政府主导,以医药创新研发和电子信息技术优势获得话语权印度参与全球卫生合作的方式以技术输出为主,擅于利用自身发展经验和技术上的优势为其参与全球卫生治理赢得更多的话语权。印度电子信息技术水平卓越,其庞大的远程医疗市场规模不仅能缩小本国医疗服务的城乡差距,也有助于向合作国家提供远程医疗协助。制药业是印度政府提出的“印度制造(Make in India)”计划的重点领域之一,政府通过加大投资、提升医药创新和研发能力[28],为印度医药品持续占领全球医药品市场份额和参与全球卫生助力。

2.1.4 中国:依需而援,注重发展利他共赢的新型全球发展伙伴关系中国参与全球卫生治理的方式多为双边卫生援助,且援助项目多为集中于非洲、东亚和东南亚的基础建设项目。[19]中国提出的“一带一路”倡议是西方国家建立百年的国际关系框架之外的第一个全球倡议[29],随之相应的“健康丝绸之路”的主要目标是提高“一带一路”沿线国家整体的健康卫生水平。中国较为重视受援国家或合作国家的需求,以利他主义和共赢精神为核心[30],“依需而援”的做法使中国的卫生发展援助在国际社会产生了较大的政治影响[31],丰富了国际援助模式和新型全球发展伙伴关系。

2.1.5 南非:健康维权,政府和私营部门多部门积极合作南非相较于其他金砖国家,其对外援助项目规模小,也是唯一一个传染性疾病负担比非传染性疾病负担重的金砖国家。但因其在艾滋病、结核病和埃博拉等传染病治理的经验和创新实践,在国际社会中获得了全球影响力。南非的非政府组织和私营部门行动积极,在与政府一同应对艾滋病的多部门合作中的努力世界共睹,不仅影响了南非的国内卫生决策,也促进了在普及廉价抗逆转录病毒药物和卫生服务方面的全球卫生治理。

| 表 1 金砖国家全球治理相关信息表 |

有学者指出,各国出于多种原因参与全球卫生外交和治理活动,但每个国家参与全球卫生治理几乎都受其历史和政治愿景的驱动,都有推进其主权利益和在区域和国际上塑造形象的需要[34],金砖国家参与全球卫生治理的动因也不例外。但作为新兴多边合作机制,金砖国家还有待进一步扩大其国际影响力。近年来,有关金砖国家的讨论热度也呈下降趋势,也有学者曾直接指出,联盟并不总能经得起时间的考验。[22]金砖国家均为二十国集团成员,在发展中国家的地位较高,有一定的同质性,但也面临着在地缘、政治、宗教、发展轨道等各方面的差异。[35]这些弥散性的差异也在一定程度上成为了金砖国家进一步提升其组织化、集团化的制约因素。尤其在当今全球卫生、经济与国家安全密不可分的时代背景下[35],金砖国家更需要增强战略互信。

2.2.2 金砖国家合作机制松散,仍需整合资源进一步发挥联盟作用金砖国家参与全球卫生治理的方式多为各国单一行动,作为新兴合作机制在发展十多年后仍未完全从松散的论坛形式向紧密联系的制度化合作机制转变,联盟的整体性行动较少。金砖国家的全球卫生实践已经向世界传达了全球卫生正在发生的范式转变。然而,这种观点也是基于正在崛起的五个金砖国家,而非金砖国家这一合作机制。金砖国家在多大程度上能够有效改善全球卫生状况,取决于金砖国家联盟更多地利用合作机制以及进一步整合和部署其合作资源的能力。[36]金砖国家卫生部长会议机制自2011年启动以来,合作机制不断完善,卫生议题交流增多,在国际卫生领域也逐渐达成共识,但深度的合作和联盟性质的行动仍然欠缺。金砖国家应当多思考如何创新发展成为共求利益、共担责任、共享命运的多边合作机制。

3 金砖国家全球卫生治理经验对中国的启示 3.1 将全球卫生融入外交理念,建立跨部门的管理机构和协调机制全球卫生治理需要各国长期的战略关切,随着全球化进程加快,在重大传染病等公共卫生事件中,没有国家能独善其身,各国都致力于建立全球卫生外交理念和政策共识。在金砖国家中,巴西率先将健康作为重要的外交政策,并建立了相应的卫生援助管理机构和协调机制以更好地支持其全球卫生外交政策的实施。中国《“健康中国2030”规划纲要》已明确提出,要利用国家高层战略对话机制,将卫生纳入大国外交议程,积极参与全球卫生治理,提升健康领域国际影响力和制度性话语权。[14]可见,中国在政策共识上不断融入卫生外交理念,但仍需推进建立全球卫生外交理念和政策共识,从根本上夯实中国卫生外交和全球卫生战略的根基。

目前中国卫生援助的行政管理主要由商务部、外交部和财政部负责,仍未形成紧密的协调机制,国家卫生健康委员会国际合作司等职能部门仍未发挥出完全的作用。中国可通过外交部和卫生健康委员会各职能部门建立跨部门的管理机构和协调机制来管理全球卫生合作,并成立相应技术支持机构或借助现有机构执行合作项目。

3.2 由物质援助向人员培训和技术合作转变,筛选并分享中国实践经验经验输出和技术合作成为各国援外的主流方式。印度发挥其电子信息技术优势,建立了泛非洲电子网络,帮助受援国建立远程医疗信息平台,同时还对当地医护人员进行卫生人力相关的培训。巴西和南非也将本国在防治艾滋病方面的实践经验和技术应用在南南合作中。中国在援助国家修建大楼、会议中心等“基建狂魔”式的援助方式不仅会引来国际非议,也未能达到进一步提升当地居民的健康水平的援助目的。授人以鱼不如授人以渔,中国也应当从基础建设、物质援助、人力援助等方式向经验输出、技术合作和人才培训转变,注重卫生软实力的影响。

既有研究的观点也表示中国应扭转对外经贸关系“重”基建工程、“轻”卫生发展的倾向[37],理性思考和改变援外资金的使用方式,提高卫生援外与合作项目的比例,通过卫生发展援助来提高当地居民的健康水平。[38]中国可以探索在“一带一路”的框架下,积极贡献在卫生领域的理念和智慧,将本国改善妇幼健康、防治疟疾和血吸虫病、结核病控制及基层卫生服务体系与全面健康覆盖等方面的实践经验向沿线国家推广,并配套做好自身宣传工作,突破国际政治猜忌的困境。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Bourne P G. A partnership for international health care[R]. Washington D C: 1974.

|

| [2] |

Kickbusch I, Silberschmidt G, Buss P. Global health diplomacy:the need for new perspectives, strategic approaches and skills in global health[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2007, 85(3): 230-232. DOI:10.2471/BLT.06.039222 |

| [3] |

张清敏. 外交转型与全球卫生外交[J]. 国际政治研究, 2015, 36(2): 11-32, 35. |

| [4] |

Ministers of Foreign Affairs of Brazil, France, Indonesia, Norway, et al. Oslo Ministerial Declaration-global health:a pressing foreign policy issue of our time[J]. Lancet, 2007, 369(9570): 1373-1378. DOI:10.1016/S0140-6736(07)60498-X |

| [5] |

晋继勇, 贺楷. 金砖国家参与全球卫生治理的动因、路径与挑战[J]. 国际观察, 2019(4): 120-141. |

| [6] |

HarmerA, Xiao Y, Missoni E., et al. 'BRICS without straw'? A systematic literature review of newly emerging economies' influence in global health[J]. Global Health, 2013, 9(15): 1-11. |

| [7] |

张育媛. 卢拉政府外交政策浅析[J]. 拉丁美洲研究, 2005(2): 54-57. |

| [8] |

Lima J. Global health and Brazilian foreign policy:the negotiations on innovation and intellectual property[J]. Cien Saude Colet, 2017, 22(7): 2213-2221. DOI:10.1590/1413-81232017227.02652017 |

| [9] |

俄罗斯联邦外交部.俄罗斯联邦对外政策构想[R/OL]. (2016-11-30)[2020-03-26]. http://cn.mid.ru/foreign_policy/founding_document/302

|

| [10] |

World Bank. Russia and the World Bank: International Development Assistance[EB/OL].[2020-02-18]. https://www.worldbank.org/en/country/russia/brief/international-development

|

| [11] |

Chanana D. India as an Emerging Donor[J]. Economic and Political Weekly, 2009, 44(12): 11-14. |

| [12] |

中华人民共和国国务院新闻办公室.中国的对外援助白皮书(2014)[R/OL]. (2014-07-10)[2019-10-19]. http://www.gov.cn/zhengce/2014-07/10/content_2715467.htm

|

| [13] |

于梦非.全球卫生治理的中国担当[N/OL]. (2019-05-18)[2020-03-20]. http://szb.jkb.com.cn/jkbpaper/html/2019-05/18/content_247602.htm

|

| [14] |

中共中央国务院. "健康中国2030"规划纲要[R/OL]. (2016-10-25)[2019-10-31]. http://www.gov.cn/xinwen/2016-10/25/content_5124174.htm

|

| [15] |

Modisenyane S M, Hendricks S J H, Fineberg H. Understanding how domestic health policy is integrated into foreign policy in South Africa:a case for accelerating access to antiretroviral medicines[J]. Global health action, 2017, 10(1): 1339533. DOI:10.1080/16549716.2017.1339533 |

| [16] |

Santos R D F, Cerqueira M R. South-South Cooperation:Brazilian experiences in South America and Africa[J]. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, 2015, 22(1): 23-47. DOI:10.1590/S0104-59702015000100003 |

| [17] |

约翰·莫拉·丰塞卡, 乔凡纳·佐科·戈麦斯, 保罗·埃斯特维斯, 等.巴西在安哥拉卫生与农业领域里的南南合作[C]//非洲农业的转型发展与南南合作. 2018. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-BDFZ201812001008.htm

|

| [18] |

ФЕДЕРАЦИИ П Р. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12декабря 2012г. N 2337-р г. Москва[R/OL]. (2012-12-19)[2020-02-19]. https://rg.ru/2012/12/19/unaids-site-dok.html

|

| [19] |

全球卫生战略行动组织.转变思维模式金砖国家如何改变全球卫生与发展[M/OL].[2019-11-30]. https://www.docin.com/p-608946002.html

|

| [20] |

Madhu R, Reddy S. An Opportune time for India to play the Global Health Diplomacy Card[R]. Global Policy, 2014. https://www.researchgate.net/publication/266672094_An_Opportune_time_for_India_to_play_the_Global_Health_Diplomacy_Card

|

| [21] |

Ministry of External Affairs, Government of India. MoU on India-Africa Health Sciences Cooperation between the Indian Council of Medical Research and African Union[EB/OL]. (2019-03-27)[2020-01-20]. https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/31184/MoU+on+IndiaAfrica+Health+Sciences+Cooperation+between+the+Indian+Council+of+Medical+Research+and+African+Union

|

| [22] |

Harmer A, Fleck F. The BRICS countries:a new force in global health?[J]. Bulletin of the World Health Organization, 2014, 92(6): 394-395. DOI:10.2471/BLT.14.030614 |

| [23] |

World Health Organization. WHO Prequalified Vaccines[EB/OL]. (2020-04-01)[2020-04-08]. https://extranet.who.int/gavi/PQ_Web/

|

| [24] |

中国日报网.中英全球卫生支持项目完工大会在京召开[EB/OL]. (2018-12-13)[2020-02-17]. http://ex.chinadaily.com.cn/exchange/partners/80/rss/channel/cn/columns/o87wjf/stories/WS5c121d1ba3101a87ca949215.html

|

| [25] |

GAO G F, Nkengasong J N. Public health priorities for China-Africa cooperation[J]. The Lancet Public Health, 2019, 4(4): e177-e178. |

| [26] |

中国疾病预防控制中心.高福主任与欧洲疾控中心主任举行年度会晤[EB/OL]. (2018-11-09)[2020-05-17].http://www.chinacdc.cn/gwswxx/ghc/201811/t20181109_197017.html

|

| [27] |

赵红艳, 尹爱田, 陈晔, 等. 巴西和南非艾滋病抗病毒药品保障策略及对中国的启示[J]. 中国艾滋病性病, 2014, 20(9): 706-708. |

| [28] |

Department of Industrial Policyand Promotion, Department of Pharmaceuticals.Make in India: Pharmaceuticals Sector: Achievement Report[EB/OL]. (2017-01-18)[2019-12-12]. https://drive.google.com/file/d/0B-Tv7_upCKANejVVRmctNy02YWs/view

|

| [29] |

Tang K, Li Z, Li W, et al. China's Silk Road and global health[J]. The Lancet, 2017, 390(10112): 2595-2601. DOI:10.1016/S0140-6736(17)32898-2 |

| [30] |

潘亚玲. 中国特色对外援助理论建构初探[J]. 当代亚太, 2013(5): 92-110, 159. |

| [31] |

邱泽奇, 庄昱, 马宇民, 等. 从对非洲卫生援助中解读中国符号[J]. 非洲研究, 2017, 10(1): 49-69. |

| [32] |

WorldBank. Gross Domestic Product Ranking Table[EB/OL]. (2010-08-20)[2020-07-01]. https://datacatalog.worldbank.org/dataset/gdp-ranking

|

| [33] |

世界卫生组织.第七十二届世界卫生大会临时议程项目文件A72/37[R].日内瓦, 2019.

|

| [34] |

BLISS K E. Health Diplomacy of Foreign Governments[EB/OL]. (2011-05-04)[2019-11-30]. https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/111222_Bliss_HealthDiplomacy_Web.pdf

|

| [35] |

吕有志. 论"金砖国家"的国际影响力及其制约因素[J]. 国际展望, 2011(3): 83-91, 133. |

| [36] |

Harmer A, Buse K. The BRICS-a paradigm shift in global health?[J]. Contemporary Politics, 2014, 20(2): 127-145. DOI:10.1080/13569775.2014.907988 |

| [37] |

徐彤武. 全球卫生:国家实力、现实挑战与中国发展战略[J]. 国际政治研究, 2016, 37(3): 9-40, 43-44. |

| [38] |

孙越千, 谢铮, 刘培龙. 金砖国家:国际卫生发展援助的新兴力量?[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(2): 57-62. |

(编辑 薛 云)