2. 中国人民大学社会与人口学院 北京 100872;

3. 中国人民大学财政金融学院 北京 100872

2. School of Sociology and Population Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China;

3. School of Finance, Renmin University of China, Beijing 100872, China

儿童时期是人生发展的关键时期。习近平总书记在中央全面深化改革会议上强调,儿童健康事关家庭幸福和民族未来,要切实缓解儿童医疗服务资源短缺问题。2013年6月,民政部发布《关于开展适度普惠型儿童福利制度建设试点工作的通知》,将儿童分为孤儿、困境儿童、困境家庭儿童、普通儿童四个层次。[1]其中,困境家庭儿童包括父母重度残疾或重病、父母长期服刑在押或强制戒毒、父母一方死亡另一方因其他情况无法履行抚养义务和监护职责、来自贫困家庭的儿童4类。困境家庭无法通过增加对孩子的经济支持行为和养育照料行为来提升儿童健康,使得困境家庭儿童在健康方面极为弱势。发现困境家庭儿童卫生服务利用的难点,提高对困境家庭儿童健康的投资,促进困境家庭儿童卫生服务利用公平,消除因健康可能造成贫困的代际传递,是当前亟需解决的问题。

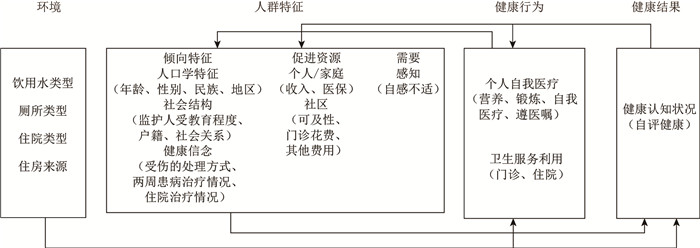

2 理论分析框架与数据安德森卫生服务利用模型(图 1),经过50年的检验和修正,已经形成较为完备的理论体系。[2]

|

图 1 安德森卫生服务利用行为模型 |

该模型由环境、人群特征、健康行为和健康结果四个维度构成,是评价卫生服务可及性的重要方法(图 1)。模型既适用于普通人群的医疗卫生服务利用行为,也适用于研究老年人、妇女、低收入者、儿童、艾滋病毒感染者等特殊人群的医疗卫生服务利用行为。本文依据安德森模型和获得的调查数据,构建困境家庭儿童的卫生服务利用理论分析框架如图 2所示。

|

图 2 困境家庭儿童卫生服务利用行为分析 |

文章首先分析困境家庭儿童卫生服务状况及差异。其次,探讨不同的困境家庭类型对儿童门诊和住院医疗服务利用的影响。

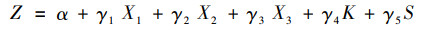

儿童门诊服务利用Y受到儿童人口学特征X1、家庭环境X2、卫生服务可及性X3等因素影响,而不同类型的困境家庭K也将影响儿童的门诊服务利用。

|

儿童住院医疗服务利用Z除了受上述因素的影响,所患疾病的类型以及严重程度S也影响其就医行为。

|

门诊服务利用Y用该儿童在调查前两周是否利用门诊服务来衡量;住院医疗服务利用状况Z用近12个月是否因病住院来衡量。

儿童人口学特征X1包括儿童的性别、年龄、民族;家庭环境X2,包括监护人年龄、家庭人均收入以及家庭卫生条件(是否使用自来水、冲水式马桶以及住房是否为楼房等);卫生服务可及性X3,用距离最近医疗机构的时间以及该儿童是否参加基本医疗保险这两个变量来表示;K则是指该儿童是否为困境家庭儿童以及何种类型的困境家庭儿童,控制地区变量。

本文利用教育部人文社科重点研究基地重大项目“困境家庭儿童健康状况研究”调查数据。2018年在东、中、西和东北抽取7个省,每个样本省随机抽取3个区县,每个区县调查四种困境儿童100名。最终共获取6~15周岁儿童样本共2 099人(其中父母重度残疾或重病家庭占35.16%、父母长期服刑在押或强制戒毒家庭占9.39%、父母一方死亡另一方因其他情况无法履行抚养义务和监护职责的儿童占41.40%、贫困家庭占58.60%。家庭类别中有交叉重合),同时,选取与困境家庭儿童背景相类似的一般家庭儿童666名。

3 实证分析 3.1 困境家庭儿童卫生服务利用状况与特征 3.1.1 人群特征人群特征是影响困境家庭儿童卫生服务利用最主要的因素,主要包括倾向特征、促进资源和需要三个部分。

(1) 倾向特征

困境家庭的人口学特征方面,从性别看,无论是困境家庭或是一般家庭,以及6~9岁和10~15岁组,男童比例略高于女童,困境家庭儿童男孩占52.95%,女孩占47.05%,一般家庭中男孩占54.80%,女孩占45.20%,差异无统计学意义。儿童以汉族为主,少数民族占比较少。从表 1看,除了在15岁组分布较少外,6~14岁各年龄分布较为均匀。在年龄、性别和地区分布上,困境家庭和一般家庭差异没有统计学意义,基本人口学特征十分接近,可比性较强。

| 表 1 被调查儿童性别与年龄构成(%, n) |

困境家庭社会结构特征方面,困境家庭儿童的监护人受教育程度以低学历为主,而一般家庭以中等学历为主,其差异统计显著(χ2=176.95,P < 0.01);困境家庭农业户口的比例高于一般家庭;在社会关系方面,困境家庭儿童拥有好朋友数量远少于一般家庭儿童,且具有统计学意义(χ2=24.85,P < 0.01)(表 2)。

| 表 2 困境家庭儿童社会构成特征(%) |

健康信念特征方面,在受伤后处理方式的选择上,困境家庭和一般家庭之间没有明显差异。困境家庭儿童需住院未住院情况占47.22%(表 3)。

| 表 3 困境家庭儿童的健康信念(%) |

(2) 促进资源

家庭资源方面,2017年两组家庭的人均年收入相差巨大,困境家庭的人均年收入不及一般家庭的一半(表 4),且具有统计学意义(t=13.01,P < 0.01);困境家庭与一般家庭儿童基本医疗保险保障具有显著差异。困境家庭儿童参加新型农村合作医疗占比为88.57%,一般家庭儿童90.84%。从有无参加医疗保险的情况来看,5.45%的困境家庭儿童无任何医疗保险保障,约是一般家庭儿童的12倍。一般家庭儿童无任何医疗保险的比例为0.45%,其差异统计显著(χ2=30.27,P < 0.01)。

| 表 4 困境家庭儿童有无医疗保险状况 |

社区资源方面,表 5显示,困境家庭儿童15分钟内能够达到最近医疗点的比例为52.81%,与全国调查的水平具有显著差异(χ2=3 455.49,P < 0.01)。63.96%的一般家庭距离最近医疗点在15分钟以内,与全国水平也存在差异(χ2=608.10,P < 0.01)。一般家庭儿童的医疗服务可及性高于困境家庭儿童(χ2=25.50,P < 0.01)。

| 表 5 调查家庭距离最近医疗机构时间构成(%) |

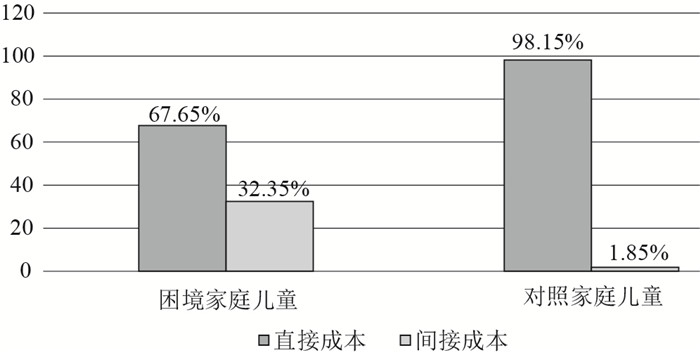

从门诊医疗费用构成看,困境家庭儿童的间接成本高于一般家庭,而一般家庭儿童的门诊医疗费用主要是由直接成本构成(图 3)。

|

注:直接成本是指与获得或提供医疗服务直接相关的成本,如药品耗费、防治疾病过程中所消耗的医疗产品服务。而间接成本是指与获得或提供医疗服务间接相关的成本,如患者及其陪同家属因诊治疾病而发生的交通成本等。 图 3 困境家庭和一般家庭儿童门诊医疗费用构成(%) |

平均每位就诊的困境家庭儿童的门诊总费用为3 774.74元,其中间接费用的均值为1 221.27元,间接成本在一定程度上对困境家庭儿童造成经济负担(表 6)。

| 表 6 困境家庭儿童门诊费用均值(元) |

(3) 需要方面

调查以近期是否经常抱怨头痛、肚子疼或身体不舒服等现象,衡量儿童的卫生服务感知需要。评估需要则以生长迟缓、消瘦等状况进行评估。结果表明困境家庭儿童生长迟缓率为9.5%,比一般家庭儿童生长迟缓率(6.2%)高,且差异具有统计学意义(χ2=6.33,P<0.05);困境家庭儿童消瘦率为9.1%,低于一般家庭儿童水平(12.0%),其差异有统计学意义(χ2=4.39,P<0.05)(表 7)。

| 表 7 困境家庭儿童的卫生服务感知与评估需要 |

饮用水类型方面(表 8),困境家庭儿童与一般家庭儿童之间存在较大差别,且具有统计学意义(χ2=11.04,P < 0.01)。困境家庭儿童和一般儿童的厕所类型存在统计学差异(χ2=132.23,P < 0.01)。住房类型和住房来源方面,以自建砖瓦房为主,困境家庭住楼房的比例为10%左右,一般家庭则为40%左右,困境家庭住房类型为土坯房的比例比一般家庭高出几十倍(χ2=257.52,P < 0.01)。从购买商品房的层面,困境家庭购买商品房的比例也比一般家庭低(χ2=190.30,P < 0.01)。

| 表 8 困境家庭儿童环境特征(%) |

个人的健康行为主要包括个人自我医疗行为和卫生服务利用。个人自我医疗行为是指个人通过适宜的饮食和营养、身体锻炼、减少压力、戒烟酒、自我医疗和遵循医嘱等, 以维持和提高自身的健康。

从个人健康行为看,表 9显示,身体锻炼方面,困境家庭儿童每周不进行任何体育锻炼的比率比一般家庭儿童高0.97个百分点;每周参加1~2次锻炼的困境家庭儿童和一般家庭儿童分别占40.73%和41.29%;仅有9.24%的困境家庭儿童和6.61%的一般家庭儿童每周锻炼5~6次;而每周锻炼7次及以上的困境家庭儿童比一般家庭儿童低2.41个百分点,其差异统计显著(χ2=12.56,P < 0.01);自我医疗行为方面,困境家庭儿童与一般家庭儿童在受伤后采取自我医疗行为差异不具有统计学意义(χ2=0.41,P>0.1)。从需住院未住院比例来看,困境家庭的情况要高于一般家庭,虽然不具有统计学意义(χ2=0.72,P>0.1),但是仍然可以看出困境家庭儿童对住院服务需求的实现程度较低。

| 表 9 困境家庭儿童健康行为特征(%) |

卫生服务利用方面,困境家庭儿童在基层就医(即在村卫生室和乡镇、社区卫生服务机构)的比例为49.30%,低于一般家庭儿童的基层就医。但到乡镇、社区卫生服务机构的比例为19.2%,高于一般家庭儿童。

3.1.4 健康结果大量的文献表明自评健康可以作为反映健康状态的一个可靠指标[3-5]。困境家庭儿童自评健康水平显著低于一般家庭儿童(表 10)。

| 表 10 困境家庭儿童的健康状况 |

由于门诊服务利用和住院医疗服务利用选项人数较少,为了较好地解决广义线性模型中最大似然估计偏差,本研究使用Firth惩罚最大似然估计(penalized maximum likelihood estimation)进行矫正,该方法在小样本情况下优于普通最大似然估计[6-7]。表 11模型1是控制了其它变量后,困境家庭和非困境家庭儿童卫生服务利用的差异,模型2分析了不同类型困境家庭儿童卫生服务利用差异(由于第四种贫困类型家庭的儿童,与前三种类型儿童有较大重叠,故仅考虑前三种类型)。分析结果表明,到最近医疗机构的时间每减少一分钟,儿童对门诊服务利用的概率会增加4%;儿童年龄每减少一岁,对门诊服务利用的概率就会增加16%左右;监护人的年龄每降低一岁,儿童利用门诊服务的概率会增加2%。基本医疗保险对儿童门诊服务利用的影响具有显著性,拥有基本医疗保险的儿童,其门诊服务利用的概率会降低28%。

| 表 11 困境家庭儿童门诊服务利用Logistic回归结果比较 |

表 12模型3的分析结果表明,在其他条件相同的情况下,困境家庭儿童住院的概率会比非困境家庭儿童明显高出3倍多。模型4显示,父母重病或残疾以及父母服刑这两个类别的困境家庭儿童住院医疗服务利用的概率会显著高出另一类型儿童。

| 表 12 困境家庭儿童住院医疗服务利用Logistic回归结果比较 |

基于实证分析发现困境家庭儿童卫生服务利用的状况及影响因素具有如下特征:就健康信念而言,困境家庭儿童未就诊主要原因是自感病轻,其次是家庭困难。这一结果与2013年国家卫生服务调查报告相应结果一致。存在较大比例的需住院未住院情况。

总体来看,困境家庭的卫生服务需要高于一般家庭。困境家庭儿童与一般家庭儿童的卫生服务感知需要之间的差异具有统计性(χ2=14.73,P < 0.01)。结合困境家庭两周患病未就诊疗率高达14.50%,可知困境家庭儿童卫生服务需要转化为需求的能力较差;困境家庭儿童长期性营养不良情况比一般家庭儿童更加严重。表明由于困境家庭儿童所处于特殊的原生家庭,直接影响儿童健康及其发育状况。

困境家庭儿童环境状况不容乐观。困境家庭饮用水、厕所、住房类型和住房来源等环境维度比较差,尤其是6~9岁困境家庭儿童的情况最不理想。困境家庭儿童由于家庭贫困、长期与父母分离、父母一方死亡另一方因其他情况无法履行抚养义务和监护职责、父母重度残疾或身患重病、父母长期服刑或强制戒毒等原因,无法用充足的资金改善家庭卫生条件,父母也无法通过增加对孩子的经济支持行为来提升儿童健康。

困境家庭儿童的社区促进资源存在不平衡、医保政策还不能最大限度地保障困境家庭儿童的身体健康。分析结果显示,困境家庭儿童超过15分钟才能到达最近医疗机构的比例高达47.19%,高出全国平均水平将近3倍,与一般家庭之间也存在较大差异,是导致困境家庭儿童门诊服务利用率不高的一个重要可能原因。从参加医疗保险的角度来看,无论是基本医疗保险还是商业医疗保险,困境家庭儿童的参保率都与一般家庭儿童存在较大差距。

总体来看,困境家庭的健康状况要比一般家庭差,困境家庭儿童健康的比例远低于一般家庭儿童,困境家庭儿童不健康的比例与一般家庭相差甚远。且具有统计学意义(χ2=29.59,P < 0.01)。

从影响因素看,到最近医疗机构的时间、是否参加基本医疗保险、儿童与监护人年龄等对儿童利用门诊服务有显著影响,同时,儿童门诊服务利用表现出空间差异。分析结果显示,困境家庭儿童在门诊服务利用方面与一般家庭儿童没有太大的区别,可能的原因:一是困境家庭儿童两周患病未就诊率较高,即使发现身体不舒服,他们更多地倾向于自我医疗而不是去门诊;二是困境家庭儿童监护人并没有足够重视儿童日常的门诊服务需要,不具备需要转化为需求的动力,容易造成“小病拖成大病”的现象,导致住院医疗服务利用的概率更大。

困境家庭儿童利用住院医疗服务的概率远高于一般儿童。从不同类别的困境家庭儿童来讲,父母重疾或残疾以及父母残疾类型困境家庭儿童对住院服务的需求更大。提示需要在日常生活中更加关注儿童的身心健康,加强身体锻炼,提高困境家庭儿童的健康水平。

5 政策建议困境家庭儿童既面临着环境因素和社区促进资源等方面困境,又缺乏相应的陪伴和经济支持。因此,促进困境家庭儿童健康需要采取多方面的措施。

5.1 增强健康信念,提升困境家庭儿童卫生服务需要转化为需求能力困境家庭儿童存在“低门诊率、高住院率”的特征,其中父母重病或重残以及父母服刑的情况最突出。通过专门措施降低困境家庭儿童对住院服务的需求。如在每个社区加强困境家庭儿童的档案管理与健康检测,对监护人进行基本保健知识的宣传和培训等,保障困境家庭儿童的健康。

5.2 提升困境家庭儿童不可控的环境因素,促进儿童健康机会平等针对困境家庭儿童的环境因素明显比一般儿童差,并缺少陪伴行为以及无法得到经济支持行为的困局,通过专门的财政补助和专业技术人员指导,改善、提升其家庭卫生环境条件,促进儿童健康和发展。

5.3 促进儿童社区资源均衡,提高卫生服务可及性针对困境家庭儿童的社区促进资源较差,卫生服务需要转化为需求的能力较差这一状况,亟需促进困境家庭儿童的社区资源平衡。与此同时,儿童年龄越小,对门诊服务需求量越大,因此需要加大村卫生室或社区卫生服务站儿童医疗保健投入,提高困境家庭儿童的卫生服务可及性。

5.4 完善医疗保险品种,提升困境家庭疾病风险抵御能力研究显示,医疗机构的距离以及是否参加基本医疗保险都对儿童利用门诊服务有着显著影响,政府应充分发挥医疗保险对困境家庭儿童疾病风险的分担作用,提高贫困家庭儿童群体的基本医疗保险参保率,同时,可探索与商业保险公司合作,开辟专门针对困境家庭儿童的险种,以此提高其面对疾病风险的抵御能力。

开展适度普惠型儿童福利制度,是一项艰巨的、长期的工程,需要多方面的力量共同努力,希望本次的研究调查所提供的数据和分析结果能为改善困境家庭儿童卫生服务利用状况提供有力的佐证,以推动消除贫困代际传递。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

民政部关于开展适度普惠型儿童福利制度建设试点工作的通知[Z].民函[2013] 206号.

|

| [2] |

Andersen R, Newman J F. Societal and Individual Determinants of Medical Care Utilization in the United States[J]. The Milbank Quarterly, 2005, 83(4): 1-28. |

| [3] |

孟琴琴, 张拓红. 健康自评指标研究进展[J]. 中国预防医学杂志, 2010(7): 108-110. |

| [4] |

何刚, 丁国武, 范艳存. 我国准老年人、老年人自评健康现状及其影响因素分析——基于CHARLS数据的实证分析[J]. 老龄科学研究, 2016, 34(3): 48-56. |

| [5] |

Olawa B D, Adebayo S O, Mokuolu B O, et al. Physical health burdens and emotional distress in later life:the mediating effects of self-rated health[J]. Aging and Mental Health, 2020, 24(1): 15-21. DOI:10.1080/13607863.2018.1506748 |

| [6] |

Firth D. Bias reduction of maximum likelihood estimates[J]. Biometrika, 1993, 80(1): 27-38. DOI:10.1093/biomet/80.1.27 |

| [7] |

Heinze G, Schemper M. A solution to the problem of separation in logistic regression[J]. Statistics in Medicine, 2010, 21(16): 2409-2419. |

(编辑 刘博)