2. 中国人民大学劳动人事学院 北京 100872

2. School of Labor and Personnel, Renmin University of China, Beijing 100872, China

自2009年启动以来,新一轮医药卫生体制改革已经从新建制度、增加投入和服务扩张的增量改革阶段进入到需要对深层次利益关系进行调整的存量改革阶段,医改进入攻坚期和深水区。[1]十余年的医改实践证明,统筹推进医疗、医保、医药“三医”领域的联动改革是深化医改的关键,也是医改能够取得实质突破和有效成果的必经路径。然而,时至今日,尽管政策文件已经多次倡导,但有关各方对于究竟何为“三医”联动、“三医”联动的最终目标是什么以及如何有效实现“三医”联动等根本问题仍未形成清晰认识和一致共识[2-7],相关领域的改革仍然面临“动而不联”等困境。本文基于健康治理的分析视角,对“三医”联动的内涵、目标及实现路径等问题逐一进行分析,以期能够为相关讨论提供启示和参考。

1 理论视角与分析框架随着新公共管理运动的兴起,公共事务的组织管理方式逐渐从传统的以政府为中心的行政管理转向政府、企业、社会组织、公民个人等多方主体平等参与的协同治理。联合国全球治理委员会认为:“(协同)治理是公共或私人的个体或机构处理及解决其共同事务的方法的总和,是一个采取共同行动调和不同利益相关方的持续的过程。”[8]协同治理具有治理主体多元化、各方主体主动协作、治理过程动态调整、治理功能互补提升等特点[9],是处理涉及多方主体或多个领域复杂公共问题的有效方式。

健康和健康权的实现是复杂的跨域问题,涉及多方主体和多个专业领域,适宜采用协同治理的方式进行管理[10],健康治理就是协同治理在健康领域的具体实践。吴群红等人认为,健康治理是通过构建一系列正式和非正式的制度和规则体系,保障政府、卫生服务提供者、非政府组织、医疗服务使用者、社会公众等众多健康利益相关者的利益表达、责权利分配和角色安排,并通过相互间的有效互动来确保一致的政策、策略和行动,以应对和解决各种健康问题、实现公共健康目标的过程。[11]根据这一定义,以制度建设和规则重构为主要内容的医药卫生体制改革是健康治理的典型实践,作为深化医改核心原则和主要内容的“三医”联动自然也是健康治理的重要组成部分,是协同治理原则在处理医疗、医保、医药领域内部及领域之间公共事务的具体体现。

鉴于“三医”联动对于健康治理的从属性,治理的相关理论和分析方法对于理解“三医”联动问题具有较好的适用性和解释力。因此,本文采用健康治理的观察视角,借助治理类型、治理主体等概念来理解、考察和审视“三医”联动问题,并按照“是什么—为什么—怎么办”的逻辑路径,对“三医”联动的内涵与本质、目标与必要性,以及具体的实现路径等问题逐一进行梳理分析。

2 “三医”联动的内涵与本质 2.1 “三医”及“三医”联动的概念界定在当前的医改语境中,“三医”是指医疗、医保和医药。这里的“医疗”不是狭义的医疗服务,而是围绕修复、维护和增进人民健康而组织起来的各级各类医疗卫生机构、人员、床位、设备等的总和及以上述资源为基础提供的公共卫生服务和医疗服务[4];“医保”主要指医疗保障制度体系,是包括基本医保、医疗救助和各种形式的补充保险在内的综合保障体系;“医药”则是指药品、耗材、器械等用于医疗卫生目的的有形产品的生产、流通、配送和保障体系。“三医”联动则是通过统筹推进医疗、医保、医药领域的改革,使“三医”领域的运行机制和参与主体的行动策略协调统一、相互支持,从而共同促进改革目标达成的过程。

2.2 “三医”的治理特征与联动改革的本质从治理目标、参与方的地位及协调手段等角度,治理可以分为三种类型,即行政化治理(Administrative,A型)、市场化治理(Market,M型)和社会化治理(Community,C型)。行政化治理的目标是追求秩序与稳定,参与方在治理过程中地位不平等,协调手段主要使用单向度的命令,要求下级服从上级;市场化治理的目标是参与方的利润最大化,参与方之间地位平等,主要使用价格机制作为协调手段;社会化治理的目标则是实现参与方之间的均衡,各参与方地位平等,协调手段主要是协商、谈判。医疗卫生事业关系到人民的生命权与健康权,具有较强的公益性及准公共产品性质,因此需要政府较强的干预、管制与引导。在我国,医疗和医药领域的治理特征均为行政管控下的市场化治理,即“行政化治理、追求市场化目标”,属于“A+M”型治理,医保领域的治理特征则大体可以总结为行政化治理与社会化治理的混合,属于“A+C”型治理。[7]可以看出,无论在医疗、医保还是医药领域,行政化治理都是其治理模式的共同特点,政府通过公共政策形成的制度环境规定了医疗、医保和医药领域各行为主体的可行策略集,是各行为主体制定自身行动策略、形成不同行为模式的重要决定因素。Brinkerhoff等人认为,在最广泛的意义上,治理就是指通过设立规则分配治理主体的权力、角色与责任,并塑造其互动关系的过程[12];世界卫生组织也认为,一项明确的卫生政策可以概括优先事项以及不同团体的预期角色、在公众之间建立共识并使其周知,从而履行治理的职责。[13]因此,“三医”联动改革的核心层次是政府在“三医”领域公共政策的联动改革,这一层次的联动决定了行为主体可能采取的行动策略、要素配置的或然结果及服务产出的最终状态,是决定“三医”联动改革最终效果的核心要素。

制度经济学认为,制度系统内部的状态可以分为制度耦合、制度冲突与制度真空三种类型。制度耦合是指制度系统内的各项制度安排为了实现某一确定的功能和目标,有机地组合在一起,从不同角度来约束人们的行为,使个人利益与社会利益趋于一致;制度冲突是指在制度系统内部对应于同一种行为存在作用方向不一致的制度安排,行为规范存在互相矛盾和抵触之处;制度真空则是指在制度系统中对于某些具有较大外部性的行为没有相应的制度安排予以规范,形成了制度系统中的“漏洞”。[14]政府部门的公共政策是正式制度的重要表现形式[15],“三医”联动改革的本质就是通过公共政策的调整、优化或重构,重塑“三医”领域的制度环境和行为规则,为参与主体提供具有内在一致性的激励约束机制,促使“三医”在特定改革目标的实现过程中达到制度耦合状态,减少或消除制度冲突与制度真空。

3 “三医”联动的目标与必要性 3.1 新时期医改背景下“三医”联动的根本目标按照世界卫生组织的观点,卫生系统可以划分为六大模块,即卫生服务、卫生人力、卫生信息系统、医药产品(含疫苗和技术)、卫生筹资、领导与治理。[16]按这一划分方式,“三医”中的医疗对应卫生服务的组织与提供模块,医保对应卫生筹资模块(广义筹资,包括资金筹集、分配与支付),医药则对应医药产品、疫苗和技术模块。[17]可见,“三医”涵盖了卫生系统的主体部分,代表了医药卫生事业的主要方面。因此,“三医”联动改革的最终目标也应与医药卫生事业的发展目标及医药卫生体制的改革目标保持一致。2016年召开的全国卫生与健康大会及之后印发的《“健康中国2030”规划纲要》明确提出,要将以治病为中心转变为以人民健康为中心,以全民健康为建设健康中国的根本目的。这是新时期我国医疗卫生事业发展目标与发展模式的根本转变,也为“三医”联动改革提出了方向指引。

在以健康为中心的改革理念下,作为健康治理的重要实践,“三医”联动的根本目标应确立为维护和增进人民健康,即“三医”联动的根本出发点是促进健康,最终效果的衡量评价也要归于健康的促进。具体来说,医疗领域的改革目标应为建立优质高效的整合型医疗卫生服务体系,提供整合、协调、连续、有序的一体化服务,更好地维护和促进健康;医保领域的改革目标应为构建覆盖全民、保障适度的多层次医疗保障体系,建立以健康结果为导向的高效的医保购买和支付机制,发挥战略购买者作用,对医疗和医药领域进行引导和调节;医药领域的改革目标应为规范药品等要素的生产流通秩序,促进技术进步和创新研发,确保药品、器械、耗材等各项医疗卫生服务要素安全、有效和经济可及,为改善医疗卫生服务的健康效果提供物质支持。“三医”领域改革措施的协调联动则最终指向全民健康水平的提升,并以此为方向梳理现状、完善政策、推动改革。

3.2 “三医”联动的基础与必要性作为相对独立的专业领域,医疗、医保和医药各有其参与主体和内部的运行规则,不同领域存在较大差异。但与此同时,“三医”又紧密联系、相互依存,具有明显的互嵌性。[5-6]其中医保是主导,是医疗和医药的重要筹资来源和补偿渠道,能够通过支付方式改革和采购政策等对二者的运行规则和行为模式产生重要影响,同时也需要从医疗和医药领域购买具体的服务和要素以满足参保人的需求;医疗是基础,是直接面向公众尤其是医保制度的参保者,提供各类医疗卫生服务、影响其健康状况的主体,同时也是医药等要素产品得以销售和使用的平台;医药是保障,是医疗领域提供医疗卫生服务所需的各项物质要素或技术支持的来源,同时也需要从医保和个人使用者那里获得资金补偿,以完成产品要素的再生产和利润的实现。这种相对独立又相互依存的特性是“三医”能够联动改革的基础,也是“三医”必须联动改革的原因所在。

3.3 “三医”联动是深化医改的必然要求和有效路径基于“三医”的依存性,“三医”联动所强调的联动不是简单的时间上的同步,而是要围绕总体改革目标,通过顶层设计和总体规划,统筹推进相关领域的改革措施,实现不同改革的互相促进和互相支持。作为一种改革方法论,“三医”联动在深化医改的实践中经历了从自发到自觉的过程,最终被确立为医改的总体原则。2009年,中共中央、国务院印发的《关于深化医药卫生体制改革的意见》虽然并未明确作出“三医”联动的相关表述,但其提出的“建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系,形成四位一体的基本医疗卫生制度,四大体系相辅相成,配套建设,协调发展”的要求,实际上已经蕴含了“三医”联动的改革理念。2015年,十八届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出,要“深化医药卫生体制改革,实行医疗、医保、医药联动”。遵照十八届五中全会精神,2016年国务院印发的《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》将“坚持医疗、医保、医疗联动改革”列为医药卫生体制改革的基本原则之一,此后历年印发的深化医改年度重点工作任务文件也都强调推动、坚持和深化医疗、医保、医药联动改革,从而为推动“三医”联动改革提供了有力的政治保障。多年的医改实践已经证明,“动而不联”的“三医”改革无法实现综合性的医改目标,当“三医”某一领域的运行规则与其他领域存在冲突,或者改革措施缺乏其他领域改革措施的支持、配合时,必然导致规则的扭曲或改革的失败。“三医”联动,重点在“联”。只有统筹规划和推进相关改革,真正实现“三医”内部不同主体的协同治理,深化医改才能取得实质进展。

4 “三医”联动的实现路径 4.1 基于治理主体和需求分析双重视角的“三医”联动具体决策路径“三医”联动涉及多方主体,利益关系错综复杂,如果缺乏清晰的分析框架,就会陷入无从下手的境地,或囿于具体的利益纠葛而难以有所突破。鉴于“三医”联动的核心层次是公共政策的联动,“三医”联动首先要解决公共政策决策问题,因此可以从治理主体和需求分析的双重视角出发,明确“三医”联动的决策路径,优化公共政策的供给质量。

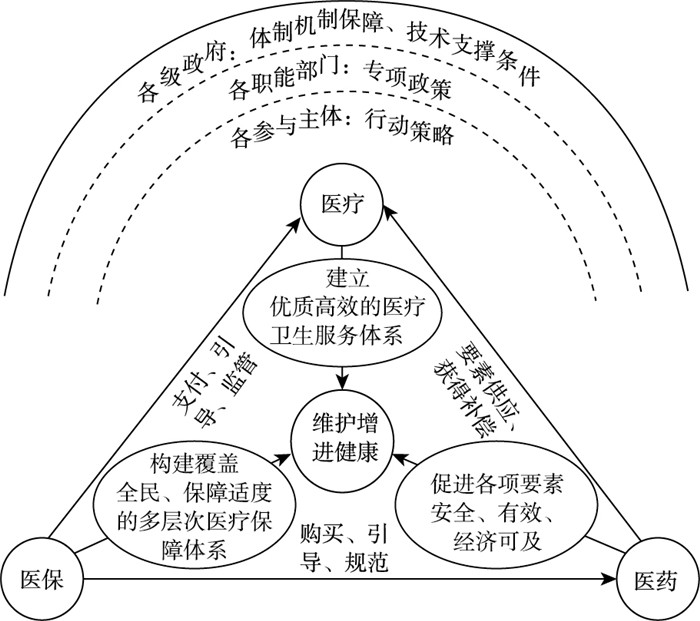

从治理主体看,“三医”联动涉及多个层次、多种类型的治理主体(图 1)。第一层次是各种医疗卫生活动的参与主体,包括各级各类医疗卫生机构、医务人员、商业保险机构、慈善组织、药械生产流通销售机构、居民等多方利益主体,他们通过在既有规则约束下选择符合自身利益最大化的行动策略影响“三医”联动的结果;第二层次是政府中与医疗卫生事业相关的各职能部门,包括卫生健康、医保、财政、药监、发改、人事、编制、市场监管、工信等多个部门,他们通过在职权范围内制定专项政策构建“三医”领域的运行规则,影响参与主体对行动策略的选择;第三层次是中央政府及各级地方政府,他们为“三医”联动提供体制机制保障和技术支撑条件,明确专项政策的总体指向,并推动职能部门根据总体的改革需求调整、优化相应的专项政策,确保“三医”领域不同改革措施的协调联动。在行政化治理模式下,各级政府及各职能部门承担公共政策供给的直接责任,在“三医”联动改革中发挥主导作用,是“三医”联动决策过程中需要重点关注的治理主体。其中,各级政府由于担负着确定改革方向和统筹规划改革路径的责任,应当作为“三医”联动改革的发起者,主导和推动整个决策过程。

|

图 1 “三医”联动治理体系示意图 |

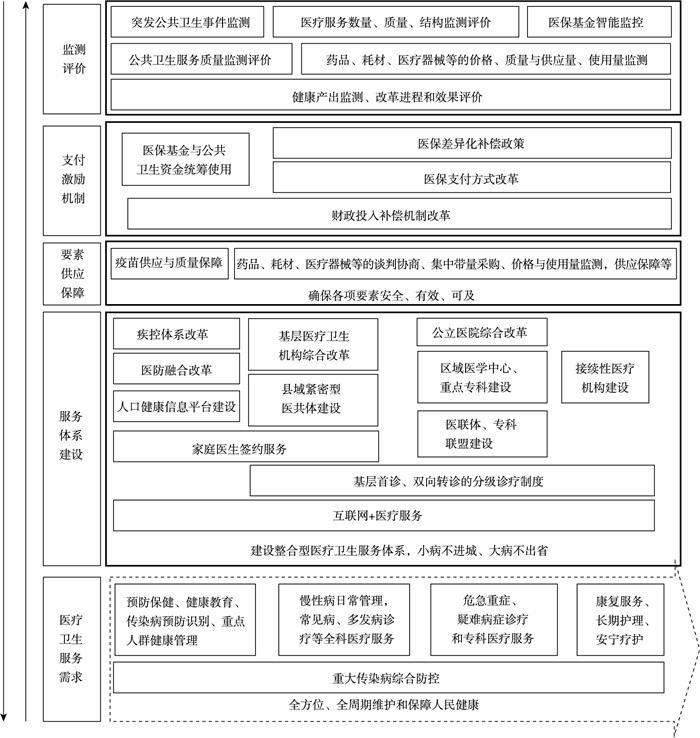

在需求分析视角下,满足人民群众的健康需求,尤其是基本医疗卫生服务需求是推动“三医”联动改革的根本动力和出发点。立足全人群和全生命周期两个着力点,“三医”联动改革需要首先对人民群众的健康需求进行全面的梳理分析,识别出具有共性的、较为紧迫的或需要优先满足的健康需求并将其列为改革靶点,为后续的改革决策确定目标并启动决策过程。

基于治理主体和需求分析的双重视角,“三医”联动改革的决策过程应以各级政府及政府职能部门为主导、以对健康需求的全面分析为基础统筹推进。各级政府作为改革的规划者、推动者和协调者,需要通过对全人群、全生命周期的健康需求分析来发现和确定需要重点干预的问题,设定政策议程,并按照“需求—改革路径—改革措施—支持条件”的分析框架,梳理满足健康需求、实现特定改革目标需要遵循的改革路径、应当采取的改革措施及同步配备的支持条件,并督促政府职能部门根据职责分工细化各自领域的改革措施。各相关职能部门则可以围绕健康需求,从服务体系、要素供应、支付激励和监测评价等不同层面完善各自领域的制度规则,为各参与主体设定选择行动策略的政策环境,通过设计激励相容的体制机制,引导各参与主体按政策意图展开行动,最终达成“三医”联动的改革目标,实现健康需求的有效满足。在整个政策过程中,各级政府还需要通过绩效考核、监测评估等措施确保改革的顺利施行,并根据改革效果及现实需要及时启动新一轮改革,完成“决策—执行—评估—反馈”的政策循环(图 2)。

|

图 2 基于需求分析的“三医”联动分析框架 |

基于治理主体和需求分析视角产生的公共政策往往是涉及某一领域或某一方面工作、具有明确指向性的具体政策,在这些具体政策之外,还存在着具体公共政策在启动决策和确保落地执行过程中所共同依赖的一些保障机制和技术条件,它们是具体卫生政策得以制定、执行的前提条件和必要措施,是在实现“三医”联动过程中必须同步甚至优先建设的政策“基础设施”。可以认为,具体决策路径产生的专项政策和保障措施与支持条件建设是“三医”联动实现路径的两个方面,二者缺一不可。概括而言,“三医”联动所需的保障措施与支持条件包括:

4.2.1 健全相关体制机制(1) 健全组织领导体制和决策协调机制。“三医”联动改革是系统性改革,只有在政府层面建立高级别的组织领导和协调机构,形成跨部门的决策协调机制,能突破部门利益,破解“动而不联”的难题,为“三医”联动提供组织保障。

(2) 强化财政投入保障机制。公共财政投入是医疗卫生事业的重要筹资来源,化解公立医疗机构历史债务、弥补药品耗材零差率销售导致的收入减少、支持医疗机构服务价格调整和医务人员薪酬制度改革、增强医疗保障制度保障能力等都需要增加财政投入。要强化相应的财政投入保障机制,明确财政投入总量、不同层级财政的分担办法等,为“三医”联动改革提供经济保障。

(3) 完善平等主体的谈判协商机制。在行政化治理手段之外,“三医”领域不同参与主体之间、参与主体与政府职能部门乃至各级政府之间也存在地位平等的互动关系,应当采取谈判协商等社会化治理手段加以处理。要完善谈判协商相关的法律法规,落实医院协会、医师协会等行业协会代表会员利益开展谈判协商的角色定位和能力,通过平等的谈判协商使不同主体之间的互动关系和互动模式更加具有利益兼容性、稳定性和长期可持续性。

(4) 建立监测评价和激励约束机制。不同政策措施的监测评价办法是约束和引导有关主体行为的“指挥棒”,对主体行为具有重要影响。在“三医”联动过程中,需要梳理并统筹协调具有关联性的各项政策措施的监测评价办法,确保不同改革措施的监测评价指标及结果具有价值取向和目标定位上的一致性。同时,建立相关部门推进联动改革的考核奖惩机制,对联动改革落实不力、改革滞后、导致相关领域改革无法推进或难以取得实效的部门进行处罚,对积极推进“三医”联动改革、主动为“三医”联动创造条件的部门予以奖励,从而为“三医”联动的决策和政策落实提供保障。

4.2.2 提升技术支持手段(1) 夯实信息化支撑手段。信息化建设是统筹整合医疗、医保、医药领域信息的有效手段和可行途径,可以为政府公共决策和“三医”联动改革的开展提供精准、科学的信息支撑。应高起点推动信息化建设,以国家标准为基础,结合决策、监测、评估等需求对数据内容、采集方式和管理办法等进行统一设计和规划,尽早建成“三医”联动信息平台,为“三医”联动改革的决策、执行和评估等提供数据支撑。

(2) 进一步提高卫生技术评估能力。卫生技术评估结果是医保制度与医疗、医药各方开展价格谈判、调整药品目录和保障待遇范围等的重要依据,能够帮助确定决策优先领域,为相关领域的决策提供证据支持,提高决策的科学水平。要培育发展能够承担卫生技术评估工作的第三方机构,完善卫生技术评估的工作流程、技术标准和法律保障,学习国外先进经验,不断提高卫生技术评估能力,为“三医”联动改革决策提供更有力的证据支持。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

国务院. 关于印发"十三五"深化医药卫生体制改革规划的通知[EB/OL]. (2017-01-09)[2020-11-30]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-01/09/content_5158053.htm

|

| [2] |

张立军. 三医(医疗/医保/医药)联动改革总体设计研究[D]. 上海: 同济大学, 2008.

|

| [3] |

仇雨临. 医保与"三医"联动: 纽带, 杠杆和调控阀[J]. 探索, 2017(5): 65-71. |

| [4] |

赵云. "三医"联动改革的历史进程和发展动态[J]. 中国卫生事业管理, 2017(12): 881-883, 920. |

| [5] |

翟绍果. "三医"联动的逻辑、机制与路径[J]. 探索, 2017(5): 78-83. |

| [6] |

丁少群, 王信. 统筹推进"三医联动"综合改革[J]. 中国保险, 2015(9): 20-23. |

| [7] |

王震. "三医"联动的治理结构特征与实践模式[J]. 探索, 2017(5): 72-77. |

| [8] |

The UN Commission on Global Governance. Our Global Neighborhood[M]. Oxfordshire: Oxford University Press, 1995.

|

| [9] |

姚怡帆, 叶中华. 社会治理创新的逻辑转向——基于协同治理理论[J]. 领导科学论坛, 2020(12): 43-54. |

| [10] |

唐贤兴, 马婷. 中国健康促进中的协同治理: 结构、政策与过程[J]. 社会科学, 2019(8): 3-15. |

| [11] |

李鲁. 社会医学[M]. 5版. 北京: 人民卫生出版社, 2017.

|

| [12] |

Derick W Brinkerhoff, Thomas JBossert. Health governance: principal-agent linkages and health system strengthening[J]. Health Policy and Planning, 2014(29): 685-693. |

| [13] |

WHO. The World health report 2000: health systems: improving performance[R]. Geneva, 2000.

|

| [14] |

李志强. 制度配置状态: 制度耦合、制度冲突与制度真空[J]. 经济师, 2002(4): 33-34. |

| [15] |

道格拉斯C诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 杭行, 译. 上海: 格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社, 2014.

|

| [16] |

WHO. Everybody's business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO's framework for action[R]. 2007.

|

| [17] |

顾雪非. 进入深水区的医改更强调三医联动改革[J]. 中国医疗保险, 2017(1): 16. |

(编辑 薛云)