2. 潍坊市益都中心医院 山东潍坊 262500;

3. 北京北太平庄社区卫生服务中心 北京 100082;

4. 北京大学中国卫生发展研究中心 北京 100191

2. Weifang Yidu Central Hospital, Weifang Shandong 262500, China;

3. Beijing Beitaipingzhuang Community Health Service Center, Beijing 100082, China;

4. China Center for Health Development Studies, Peking University, Beijing 100191, China

《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》(2019年5月)提出构建"县域医疗卫生服务能力提升、医保基金有效利用、居民医药费用负担合理控制、有序就医格局基本形成"为目标的紧密型医共体。从行动者中心制度主义视角(Actor-Centered Institutionalism in Policy Research)来看,这一政策目标涉及多个行动主体,在保证公共政策有效性和合法性的前提下,这些行动主体之间依然会存在利益矛盾和冲突,可能会导致政策议程变长甚至停滞,有时还可能会牺牲某些行动主体的利益以换取政策的推进,从经济学角度看来这不是一个帕累托最优状态。因此,如何在现有制度环境下实现将松散型医共体转型为紧密型医共体,最终达成不同行动主体的合作型博弈,获得制度创新成果并最终提升服务效能值得关注和深入研究,以期为推进县域新医改目标实现提供科研参考。[1]

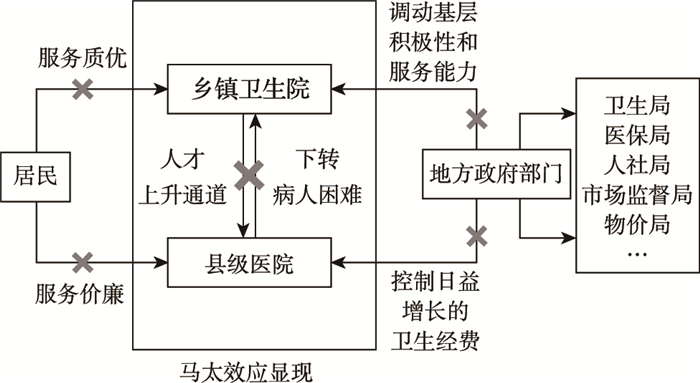

1 县域紧密型医共体构建中的主要行动者行动者中心制度主义强调从行动者出发解释和分析政策选择。行动者的概念并非仅指某一个体,在政策研究中,行动者是复合的,行动者之间具有相同的行动目的、相同的行动资源,或者具有共同认可的价值取向,在不同场景下可以组合。[2]在县域紧密型医共体构建中,涉及多个复合行动者以及他们之间的互动,通常行动者中拥有最多资源的一方构成政策过程中的优势集团,主导资源交换过程和政策过程。从图 1可了解改革前县域各主要行动者无法满足的价值诉求。

|

注:" "代表医共体改革前无法获得的价值诉求。

图 1 改革前各行动者无法满足的价值诉求 "代表医共体改革前无法获得的价值诉求。

图 1 改革前各行动者无法满足的价值诉求

|

在县域紧密型医共体构建中,根据图 1中的行动主体与相关资源距离不同,自下而上主要可分辨出如下几类:

1.1 有医疗就诊服务需求的居民有医疗就诊服务需求的居民是个体行动者,属于医疗资源的需求方。从经验方面来看,这些行动个体有更加明确的价值取向和具体目标诉求,比如,看病找名医、减少个人支出、拥有良好就诊体验、获得连续性治疗。但现实是基层卫生保健体系相对独立,与医院发展(二级或三级医院)脱节,虽然基层报销比例较高,具有吸引力[3],但面对挽救生命,寻求最佳医疗资源是人之常情,有医疗就诊服务需求的居民往往选择能力所及的大医院就诊,因而常常直接跳过基层首诊,由此可避免基层医疗机构与上级医院检查结果不互认,重复检查的弊端。居民在二级和三级医院的选择中也表现出非理性[4],更偏好选择三级医院就诊。一方面会导致基层医疗资源出现一定的闲置,另一方面也加重了县域有医疗就诊服务需求居民的经济负担。以至于居民普遍认为自己没有享受到全流程、连续性、系统性的医疗保健服务[5],此外,县域老龄人口尤其需要医疗保险和社会照料相耦合的服务[6]。这种对医疗服务协调性和连续性的不满意直接影响到其对医疗体系的评价。

1.2 乡镇卫生院在县域医疗资源构成中,乡镇卫生院是行动者中价值取向多极化的典型代表,其行动特征表现为影响力小,处于弱势地位。全国绝大多数乡镇卫生院面临基础差、投入不足、人才短缺等多方面问题,普遍积弱不振的状态无法充分满足当地居民基本就医需求。2012年全国执行《医疗机构手术分级管理办法(试行)》,使很多乡镇卫生院原本能够开展的手术项目被迫取消,失去开展手术业务的合法性,缩减了乡镇卫生院业务范围,进一步降低了当地居民对乡镇卫生院的信任。面对乡镇卫生院资源闲置甚至浪费的状况,基层医护人员对此态度差异较大。那些业务能力弱、学习愿望不高的乡镇医护人员,由于工资有财政全额保障,工作量没有明确要求,所以并不忧心乡镇卫生院的困境,甚至变得适应这种"混日子"的工作状态;对于那些业务强,工作经验丰富且有进一步提升业务能力愿望的医护人员而言,乡镇卫生院的业务范围和业务状态显然无法满足他们的理想和期待,以价值为导向的激励对于这类医护人员至关重要,他们迫切希望改变乡镇卫生院的业务状态,这对于方便当地居民就医也有直接的益处。

1.3 县医院"大病到县医院,小病到乡镇卫生院和村卫生室就诊"是理想且经济的县域居民医疗服务模式。随着全国交通基础设施条件的不断改善,居民出行日益便利。县域有医疗需求的居民往往直接选择到县医院就诊。从医疗资源利用的角度来看,县医院的医疗卫生资源被过度利用,乡镇卫生资源利用不足或大多闲置。同时,县医院或更上一级的医院医护人员工作量、工作压力和负荷明显增加。一般而言,县医院是县域医疗中的龙头机构,除为当地居民提供医学诊疗服务外,还承担县域医护人员相关业务培训等多方面的社会责任,如对乡镇卫生人员的业务培训和技术指导等。但是,大多数县医院受特定县域经济发展程度和地方财政状况的约束,政府对其补偿和扶持力度与其所需要承担社会责任不相匹配。

1.4 政府部门政府部门工作的根本目的是为所有社会群体和阶层提供普遍的、公平的、高质量的公共服务。具体到卫生领域,提高人民群众就医获得感和满意度是卫生部门的重要目标。为达到此目标,政府部门需尽可能保障公立医疗机构公益性,以谋得为人民群众提供质优价廉的医疗服务。中央政府追求为全国提供均等化的公共服务,但是受各地经济社会发展差距,以及"城乡"二元经济结构的长期影响,城乡间、地区间的公共卫生服务能力差距显而易见,城乡间公共服务一体化差距越来越大[7]。县政府管理能力建设过程中,不断改进医疗服务水平和能力是其管理服务能力提升的重要内容,如何谋划本地区医疗卫生资源布局及增加投入在相当程度上考验着县域政府的组织协调能力,特别是县政府医管部门是否切实从服务居民医疗便利和质量提升的角度思考和实践相关改革,而不是陷于部门利益之争,阻碍改革或干脆失于监管,使改革无法推进,这是决定县域紧密型医共体构建成功的关键。

2 紧密型医共体构建县域主要行动者关系演变与传统制度主义单向影响的预设不同,行动者中心制度主义理论更关注制度与行动者之间互动关系,行动者中心制度主义分析框架包括行动者、行动者格局、行动者互动模式以及制度环境四个要素。[1]以行动者中心制度主义研究公共政策问题,根本性问题在于政策的有效性和合法性,广泛性收益(common good)是其判断公共政策好坏的标准。在行动者中心制度主义分析框架下,行动者、行动者格局、互动模式与制度成为这一框架的最主要要素,借助行动者制度主义,本文建构了一个便于分析的框架(图 2)。从这一分析框架来看,制度困境影响着行动者、行动者集群和行动者的互动模式,就县域医改而言,只有这些行动者协同行动才可能推动紧密型医共体政策目标的实现。制度、行动者、行动者格局、互动模式皆为影响政策目标实现的变量,不同在于政策过程中影响力或地位不同,其中制度是影响变量,行动者、行动者格局、互动模式是核心自变量,政策是因变量。图 2展示了核心自变量如何解释因变量的过程。

|

图 2 行动者中心制度主义视角下的医共体分析框架 |

在沙普夫看来,集体行动者的状态可以依据目的倾向性和资源控制程度分为联盟、运动、俱乐部和协会四种状态,[1]位于图 2左下的联盟状态近似于松散型医共体,即联盟内行动者具有一定兼容性目标,但通过各自资源实现单独的目标,图 2右上位置的协会状态近似于紧密型医共体,关键资源被集体所有,由集体共同评估和做出决策,具有集体的目标和行动倾向性。行动者格局(又称行动者荟萃)具体到县域医共体构建过程,主要涉及委托代理和多重博弈问题。县域医共体构建的核心难点在于行动者互动,从行动者中心制度主义理论来看可能有单边行动、谈判协议、多数投票和正向协调几种互动类型。在紧密型医共体建设中,互动方式多为谈判协议和正向协调。

通过利用行动者中心制度主义这一分析框架,可以直观了解县域紧密型医共体构建过程:需要经多重博弈后形成从"联盟"状态向"协会"状态的转变。在此过程中,谈判协议和正向协调助推了它的发展,由此可见,公共政策领域中行动者中心制度主义理论对县域紧密型医共体构建具有良好的解释力度,Mur-Veeman等人曾利用该理论框架分析了欧洲六个国家卫生保健服务一体化政策。[8]但需要明确的是,分析框架只是指导人们如何解释现象、诊断问题和提出建议,而非提供一种普遍性理论。

对于县域紧密型医共体构建而言,不同行动者都是主要的相关利益主体,他们之间存在多级委托代理关系[9],其中地方政府处于代理链条中的上游位置:第一级为患者委托政府医保部门代理其医疗服务的集体决策和购买活动,而后形成地方政府与医疗机构的委托代理关系,县域医院运行活动中进一步又向医生购买服务,完成对患者的最终服务供给,县域居民医疗服务需求得到满足,由此形成一个闭环。在此闭环中,患者作为服务需方,医院和医生可视为融为一体的服务提供者,地方政府是满足患者医疗需求服务的"中间人",位于政策权力的核心,其行动至关重要。需要注意的是这个"中间人"的行动由多部门组合行动完成,包括医疗部门、医保部门、人社部门、发改部门等[10],在实际行动中会涉及多重博弈的情形。同时,理论上而言,在县域医疗资源分布格局中,县医院处于委托代理关系中资源分配上游,行动能力强,相对而言更具主动行动能力。[11]相比于县政府和县医院,乡镇卫生院从医疗资源丰富度和行动能力上而言均处于弱势,政策的讨价还价能力比较低,而患者作为被服务对象在政策形成过程中事实上缺少自主选择空间,成为县域医疗服务需求与服务满足闭环末端。理论上,从行动者视角,紧密型县域医共体建设中行动者之间存着如下几种博弈关系。

2.1 县政府相关职能部门之间的博弈县域紧密型医共体建设政府行动至关重要,政策执行过程中如果部门之间缺乏统筹协同的治理视角与动力,那么相关职能部门多会从各自部门利益考虑医共体问题,可能出现部分部门选择合作,部分部门选择不合作。由于存在搭便车的可能性,那些选择不合作的部门可能获得更大收益。因此,如果博弈过程中政府各职能部门都采取理性经济价值取向的行为,都追求各自部门的利益且不肯放权和妥协,那么结果更可能是各部门间倾向于不积极合作,维持现状,致使县域紧密型医共体建构失败。

2.2 县政府与县医院之间关系转型紧密型县域医共体构建过程中,县医院作为专业主体,具有不可替代的地位和作用,在紧密型医共体构建中,其需要依据专业流程和运行规律,拥有不同于行政管理部门的自主管理权。县域医共体需要从本县具体人口分布格局、医疗服务需要特征、医疗资源丰度等具体情况出发,从医疗资源经济社会效益优化的角度探索运营模式。正如有学者指出:医共体自身更有能力和动力管理好机构的运营,政府只需负责宏观调控和监督,将管理制度化、科学化、规范化和法律化。[12]在此情况下,医疗机构的行为必将改变,转变为积极主动控制费用,消除原来那些过度医疗、不合理用药的情况。而整个政府职能部门的工作重心也将从费用稽核与控制转向监督管理提升医疗服务品质,这样的转变也更加符合政府本身的职能。[13]

2.3 县医院与乡镇卫生院关系重构县医院和县域乡镇卫生院是县域医共体构建的专业性行动主体,松散型医共体和紧密型医共体虽然表面上看同为医共体,但本质上存在很大差别。主要体现在人事和财务关系方面。松散型医共体仅在医疗技术、服务和管理上联系密切[14],医保资金没有在医共体内部流动,各医疗机构各管各账,人力资源管理机制单一,医疗机构间人员流动性差。紧密型医共体使医保资金所属性质发生重要转型,医保资金不再被视为单位外资金,而是医共体内部的业务资金,医院无需以竞争的方式去争夺医保资金,由此,可以有效减少不必要的医疗检查和相关开支,改变供方的行为。紧密型县域医共体的构建可强化医疗机构内部的统一性,为相关专业或管理人才因需流动提供了更加顺畅的机制。从医疗资源效益优化角度来看,紧密型医共体更有利于长远发展,但在构建之初可能需要付出大量交易成本,且短时期内难以获得收益,因此,很多县在医共体构建时首选松散型医共体,以降低谈判成本,但本质上并没有改变原本的利益格局,导致改革收效甚微。

3 县域紧密型医共体构建中影响行动者的主要因素县域紧密型医共体构建的是一个目标明确、权责清晰、分工协作的新型县域医疗卫生服务体系,从而逐步形成服务、责任、利益、管理的共同体,提升县域医疗资源配置经济社会效益。对于全国大多数县而言,建构紧密型医共体,相关主要行动者都面临着自身难以克服的阻碍因素。主要有以下几个方面:

3.1 基层医疗机构及医护人员缺乏有效激励机制和联动机制我国大多数县域公共医疗机构布局过程和医护人员队伍建设过程经历了从无到有、有小到大的过程。同时,大多数基层卫生系统长期面临着人力资源培养不足、村医后继乏人、基层信息化网络尚未建立[15]等基础建设问题。随着2012年事业单位分类改革的启动,城镇社区卫生服务中心和乡镇卫生院都被划归为"公益一类事业单位",城镇社区卫生服务中心和乡镇卫生院有了财政全额保障,伴随着"收支两条线"政策的实施,乡镇卫生院和社区卫生服务中心出现"吃大锅饭"的现象,医护人员缺少激励,干好干坏一个样。[16]县级及以上医疗机构(主要是医院)具有较大的自主权,"公益二类事业单位"实行财政差额补助管理,医院需要自谋生路,这在一定程度上激励了医院在竞争环境下办大办强,但是在资源有限的情况下也出现了抢占基层医疗机构的业务量,以此提高业务收入,进而提高员工绩效工资的现象。理论上已经证明,经济收益是人员激励因素中最重要,也是效果最明显的[17],但基层医疗机构管理制度设计中,缺少资金投入动力和吸纳人才的激励机制,缺少人才支撑和资金支撑的医疗机构无法以较强的能力有效服务于当地居民。尽管县医院与乡镇卫生院同是居民医疗需求的提供方,属于同一服务系统,但是二者缺少联动机制,而在人才、资源和业务方面存在无序竞争,降低了系统的服务能力和资源配置的优化分布。

3.2 医保按项目付费难以引导供方合理控制医疗费用我国基本医疗保障制度采取以地域为单位划分收支的模式,造成各地医保资金在归集和使用上存在差异,同时,一些地方由于收入小于支出,加之管理存在漏洞,医保基金亏空非常严重。伴随着新兴医疗技术的广泛使用,就医需求日益增长,导致医疗总费用快速增长。医疗总费用快速增长也与我国现有医保支付机制有关:医保部门作为第三方购买机构,按照项目与医疗机构结算,这样的机制设计使得供方(医疗机构)和需方(患者)都没有控制成本的动力,都倾向于把支付风险转嫁给最大支付方——医疗保险资金。[18]加之一些地区出现恶意骗保、诱导性需求等人为恶性事件,加速医疗保险资金穿底。医保资金难以为继成为必然结果。很多地区早已入不敷出。在财政紧张、职工医疗保险占比低的地区,这一现象更加明显。据案例研究,云南省云县、福建省尤溪县、安徽省天长市、湖南省平江县在开展医共体实践前均已出现医保基金收不抵支、资金穿底的情况,所以不得不改革支付方式。[19]这些现象的存在加剧了县域紧密型医共体构建的迫切性,也使其面临切实的资金困境。

3.3 县域政府部门之间存在合作壁垒根据中国现行的医疗卫生管理体制,医疗卫生管理职能分散于政府不同部门间。政府医疗卫生管理部门作为上级管理部门直接影响公立医院发展,同时医保、发改、财政、人社等部门则对公立医院的建设、物价、财权、编制、人员及医保具有直接领导权。这就意味着,医疗卫生部门要制定某项医改政策,还需要与医保、发改、财政、人社等部门协商、研究,形成各部门协同推动才可能实现政策的落实。然而,一般情况下,一项医改政策的提出总是会受到部门各自利益追求的影响,导致部门间横向交流欠缺,政策协同困难[20]:如果某一政策的实现需要超越现有部门职能领域的边界、职责范围,需要整合跨部门之间的权力,推行起来阻力就会比较大。而医疗卫生领域涉及很多这样的跨界问题[21],这些跨界问题涉及单位多解决起来比较麻烦,谈判的交易成本比较高[22],如果每个部门都不肯放权,就会逐渐演变成历史遗留问题,阻碍医疗资源服务效益的发挥,比如医疗服务价格、人事编制与药品流通监管机制等问题。

4 打造良性互动模式推进县域紧密型医共体构建从行动者中心制度主义理论来看,构建县域紧密型医共体,充分考量行动主体的各自条件和需求,通过提升有限医疗资源的经济社会效益最大化和优化服务的引导,使各主体间关系形成良性互动,为选择良好机制处理好各方面利益关系,提升县域紧密型医共体构建改革的有效性和合法性创造条件。

4.1 县委县政府高位推动县委县政府主要领导需要有清晰的改革思路,并亲自担任改革组长,打破部门利益考量格局,合理统筹各方面利益形成有效的规范。依据县域实际,明确划分政府财政和医疗保险投入的范围和投入额度,使政府和医疗保险部门的监管更加有效[23],在改革领导小组强有力的统筹下,引导各县级职能部门充分合作、共同推进,形成人才、医疗资源配置和医疗信息等共建共享机制,由此达成部门收益和群体利益最大化。

4.2 厘清县级医院与乡镇卫生院间一体化联系县域紧密型医共体状态更类似于前述分析框架中的协会状态,在人事、财务方面可建立有效统筹机制,使得县医院和乡镇卫生院等县域医共体的关键行动资源归整个医共体统一配置,使相关决策者能够站在医共体层面达成,特别是通过内部民主决策达成协议,不以任一个成员单位的意志为转移,而是以保障县域医共体整体利益为首要选择,可有效打破囚徒困境的僵局。在目标和目的明确的条件下,县医院和乡镇医院之间在统一目标引导下,形成良性互动模式,谈判协议是县域紧密型医共体合作模式得以推行的主要互动模式,核心优势在于当交易成本为零,或者交易成本得到补偿的情况下,行动者会通过理性谈判获得福利的最大化。在县域紧密医共体框架下,以县医院为专业业务平台,统一业务培训和人事调备,促进基层医疗单位业务水平提升渠道,增强县域医共体建构过程中引进上级医院业务帮扶机制,形成既改革也开放的格局。建构县域医共体总额付费、结余留用的激励机制,加强监督考核,完善医保支付约束机制。从而实现深化"三医"联动,使县域紧密型医共体成为责任、服务、管理、利益共同体。

4.3 应用网络谈判方式降低交易成本,利用网络治理增进运行可持续性县域紧密型医共体构建中需要调整内部生产和分配方式,需多个部门联合解决问题,形成正向协调。跨部门合作也需要消耗成本,既包括可直接量化的物质成本,也包括时间成本。如果这些成本得不到及时的补偿,那么各部门参与合作的积极性就会受影响。医共体政策是在"网络"情境下谈判的结果,"网络"起到了降低交易成本的目的。网络关系对于谈判协议至关重要,网络关系通过促进形成社会资本使得参与网络的各方取得彼此的信任,而信任又是建立协议和执行协议的前提,所以网络关系可以促进谈判。但从另一个角度讲,促进社会资本可能会演化出新的权力结构,而这又会约束谈判。[24]

信任是建立网络关系的核心,在网络关系中的信任可分为弱信任强信任[25],分别对应松散型医共体和紧密型医共体中医疗机构之间的信任关系。弱信任如同松散型医共体中县级医院与乡镇卫生院之间的业务帮扶关系,主要来自于上级行政压力推动,没有本质性地将两者变为利益共同体。相比之下,紧密型医共体属于强信任关系,具有相当的牢固性。强信任意味着一方有信心相信另一方在即使损害眼前利益的情况下也会从长远的角度考虑充分合作并有利他主义倾向。县域紧密型医共体可以通过"医保打包支付、医共体结余留用"让成员机构凝心聚力,从依靠争抢病源获得收入向预防疾病降低治疗费用获得利润的模式转变。此时县医院会抛弃传统角色,站在医共体整体发展的角度做出决策,即使自身利益暂时受损,也会选择协同发展,实现"共富"。

弱信任和强信任都会减少"谈判困境"中的问题和困难,但建立弱信任和强信任都需要成本,要让别人信任自己和让自己信任别人都需要投资。这些信任投资会带来回报:在日后的交易进行过程中,由于医共体议价能力提升,有利于形成买方市场,降低交易的不确定性。[26]而且强信任网络关系可以整合更多社会资源,促进成员间信息交流,达到"1+1>2"的效果。

总之,县域紧密型医共体构建目标归根结底目的在于整合县域医疗卫生资源,提升服务效率效益效能,更好服务于县域有医疗需求的居民。从行动者中心制度主义理论视角来看,涉及多个行动主体,不同行动主体所处地位不同,影响力和行动策略也具有差异性。就我国现有医疗管理体制条件而言,县政府处于县域权力资源的核心,县级医院处于医疗资源的核心,他们的行动选择主导着改革的方向。在县域紧密型医共体建构过程中政府部门与医疗机构之间需要有良好的谈判协商机制,县政府对县域紧密型医共体的支持要充分体现在财权(医保打包支付)和人事任免权的下放,以及监督权的加强,监督医疗机构始终以有医疗需求的居民为核心,以提高服务协调性和连续性的"无缝服务"为使命[27],把县域紧密型医共体打造成为可持续和稳定发展的县域卫生服务体系。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Scharpf F W, Sabatier P A. Games Real Actors Play: Actor-Centered Institutionalism in Policy Research[M]. Westview Press, 1997.

|

| [2] |

魏开琼. 从行动者中心的制度主义分析框架看公共政策的制定——以我国台湾地区《性别工作平等法》为例[J]. 中华女子学院学报, 2011, 23(4): 35-40. DOI:10.3969/j.issn.1007-3698.2011.04.006 |

| [3] |

袁莎莎, 勇志鹏, 邓贵芳, 等. 纵向整合措施对基层医疗机构服务质量影响路径分析[J]. 中国初级卫生保健, 2018, 32(11): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.1001-568X.2018.11.0001 |

| [4] |

宋之杰, 郭燕平, 吉增良, 等. 分级诊疗制度下考虑患者偏好的医疗服务资源纵向整合研究[J]. 中国卫生政策研究, 2018, 11(2): 52-58. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2018.02.008 |

| [5] |

顾昕. "健康中国"战略中基本卫生保健的治理创新[J]. 中国社会科学, 2019(12): 121-138. |

| [6] |

Leichsenring K. Developing integrated health and social care services for older persons in Europe[J]. Int J Integr Care, 2004, 4: e10. |

| [7] |

管琳, 钟玉文. 皖江经济带城乡公交一体化改革的博弈分析[J]. 合肥工业大学学报(社会科学版), 2016, 30(2): 43-47. DOI:10.3969/j.issn.1008-3634.2016.02.007 |

| [8] |

Mur-Veeman I, van Raak A, Paulus A. Comparing integrated care policy in Europe: Does policy matter?[J]. Health Policy, 2008, 85(2): 172-183. DOI:10.1016/j.healthpol.2007.07.008 |

| [9] |

何光秀, 汤少梁. 分级诊疗背景下县域医疗共同体建设中的利益相关者博弈研究[J]. 中国全科医学, 2020, 23(13): 1611-1614. DOI:10.12114/j.issn.1007-9572.2020.00.085 |

| [10] |

黄严, 张璐莹. 激励相容: 中国"分级诊疗"的实现路径——基于S县医共体改革的个案研究[J]. 中国行政管理, 2019(7): 115-123. |

| [11] |

李月军. 以行动者为中心的制度主义——基于转型政治体系的思考[J]. 公共管理学报, 2007(3): 28-35. DOI:10.3969/j.issn.1672-6162.2007.03.004 |

| [12] |

曹嘉婧, 张华, 孙军卫. 基于医共体的分级诊疗协作机制的探讨[J]. 江苏卫生事业管理, 2018, 29(9): 982-984. DOI:10.3969/j.issn.1005-7803.2018.09.003 |

| [13] |

顾昕. 财政制度改革与浙江省县域医共体的推进[J]. 治理研究, 2019, 35(1): 12-20. |

| [14] |

张嘉文, 李霞, 张梦然, 等. 我国典型医联体模式下医保支付方式实施效果研究[J]. 中国医院管理, 2020, 40(2): 15-17. |

| [15] |

Xi Li J L S H. The primary health-care system in China[J]. 2017, 390(10112, 9-15): 2584-2594.

|

| [16] |

郭鹏, 杨娅芳, 曹朝喜. 基于合作博弈论的纵向一体化战略决策模型研究[J]. 工业工程, 2007(1): 91-94. |

| [17] |

魏来, 唐文熙, 孙晓伟, 等. 医保支付和经济激励: 整合的医疗服务系统形成的"引擎"[J]. 中国卫生经济, 2013, 32(5): 35-38. |

| [18] |

顾昕. 走向公共契约模式——中国新医改中的医保付费改革[J]. 经济社会体制比较, 2012(4): 21-31. |

| [19] |

胡佳, 朱晓丽, 郑英, 等. 福建省尤溪县医保支付方式改革及效果研究[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(5): 25-31. |

| [20] |

严晶晶. 从市场逻辑的困境到制度逻辑的重构: 医疗联合体的实践基础和发展策略[J]. 未来与发展, 2018(10): 11-17. |

| [21] |

蔚超. 政策协同的内涵、特点与实现条件[J]. 理论导刊, 2016(1): 56-59. |

| [22] |

颜海娜, 聂勇浩. 食品安全监管合作困境的机理探究: 关系合约的视角[J]. 中国行政管理, 2009(10): 25-29. |

| [23] |

高秀萍, 钱磊, 时媛媛, 等. 基于利益相关者博弈的宁夏县级公立医院补偿模式研究[J]. 中国卫生事业管理, 2015, 32(10): 750-753. |

| [24] |

李文钊. 行动者中心制度主义: 探究政策过程中的互动效应[J]. 广西师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 56(3): 19-42. |

| [25] |

Granovetter M S. The Strength of Weak Ties[J]. American Journal of Sociology, 1973, 78(6): 1360-1380. |

| [26] |

崔兆涵, 王虎峰. 紧密型医联体是否可以持续运行: 一个交易费用经济学分析框架[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(10): 15-19. |

| [27] |

魏来. 整合型医疗服务系统构建研究[J]. 中国卫生政策研究, 2018, 11(10): 1-11. |

(编辑 刘博)