当前许多国家正面临医疗成本不断上升而健康水平改善有限的问题。居高不下的慢性病和精神疾病患病率、停滞不前的人均预期寿命等难题给各国卫生系统财政的可持续性带来了沉重的负担,如何控制医疗费用、减轻病人的经济负担已经成为世界性难题。

2000年以来,我国的卫生投入不断增长,居民的就医负担不断减轻,个人卫生支出占卫生总费用比重由2000年的58.98%下降至2019年的28.36%,但仍未达到世界卫生组织提出的将个人卫生支出比例控制在15%~20%的目标。[1]按照国际上的通行标准,我国65岁以上人口占比在2000年达到7%,即开始步入老龄化社会。人口老龄化程度的加深可能伴随着不断增加的医疗服务需求,医疗保险和社会保障资金可能越来越多地向退休人群转移,因此,个人卫生支出占比的下降速度趋缓,居民“看病贵”的问题难以进一步缓解。

我国人口老龄化如何影响居民医疗卫生支出?人口结构的改变是否会对卫生系统筹资的可持续性带来挑战?这些都是学术界亟待回答的问题。本文利用中国的宏观数据集实证分析中国人口老龄化对居民医疗卫生支出的影响,为我国医疗和养老政策的制定和有效实施提供参考。

1 文献综述早期关于人口老龄化对医疗卫生支出增长影响的研究大多是基于观察到的年龄与每年平均医疗卫生支出之间的关系。健康作为一种耐用资本品会随着年龄的增长而不断折旧,人们通过增加医疗消费来提高自身的健康水平,从而减缓健康资本的折旧速度[2],当横截面的年龄支出与人口预测相结合时,预计由于人口老龄化而导致的卫生支出将大幅增加。

随着研究的深入,病人临终前的高额医疗费用引起了学者的关注。Zweifel[3]在一篇开创性的论文中提出的“红鲱鱼”假说质疑了人均医疗卫生支出因人口老龄化而上升的观点,“红鲱鱼”假说认为这种相关性主要依赖于一个事实:医疗卫生支出在人死亡之前的几个月急剧上升,并且随着年龄组别的增长,越来越多的人处于生命的最后一年。因此,由于寿命延长而导致的人口老龄化并不是医疗卫生支出增长的主要原因,只是将与死亡相关的高成本转移到更高的年龄。死亡成本的研究也发现,死者的医疗支出比幸存者的要高得多,无论死亡年龄多大,医疗卫生支出均主要集中在生命末期。[4-6]伴随“红鲱鱼”假说的提出,学者们利用基于临近死亡时间的研究来控制临近生命末期的高额医疗卫生支出。基于临近死亡时间研究不是按年龄比较死者和幸存者的总成本,而是使用个人数据来模拟健康支出作为离死时间的函数,从而能够深入分析随着时间的推移临近死亡对健康支出的影响。基于临近死亡时间研究得出了较为一致的结论,即医疗卫生支出的决定因素是由临近死亡时间而不是年龄决定的。[7-9]

控制临近死亡时间的研究多是基于横截面数据,通过个体年龄与医疗卫生支出的关系来预测宏观层面的人口老龄化对医疗卫生支出的影响。然而,基于年龄的预测只有在假定预期寿命的增加不会改变年龄与健康问题发生之间的关系时才有效。随着人均预期寿命的增长,额外增加的预期寿命是在健康还是在疾病或残疾中度过是一个复杂的问题,因此基于年龄的预测不再适用,许多学者利用宏观数据集进行实证研究,试图更准确地揭示人口老龄化与医疗卫生支出的关系。

宏观层面的实证研究主要包括两个方面。一些学者研究了人口老龄化与医疗卫生支出增长之间的相关关系。对经济合作与发展组织宏观数据集的研究发现,人口老龄化并不是医疗卫生支出的重要决定因素。[10-12]Häkkinen对芬兰数据集的研究发现,未来医疗卫生支出的增长主要由长期护理和医疗技术倾向的变化所驱动,而并非人口的年龄结构。[13]Meijer的研究认为人口老龄化可能通过影响某些社会因素间接地刺激医疗卫生支出的增长。[14]Colombier利用离群稳健动态回归发现人口老龄化是瑞士医疗卫生支出的一个相关决定因素。[15]余央央利用中国的省级面板数据进行研究,发现我国人口老龄化对医疗卫生支出的影响存在城乡差异。另外一些学者估计了人口老龄化对医疗卫生支出增长的贡献率,研究发现各国人口老龄化对医疗卫生支出增长的贡献率均保持在较低水平。[16]Matteo利用美国各州和加拿大的省级数据进行研究,发现在控制了时间变量之后,美国和加拿大人口老龄化对医疗卫生支出影响的贡献率分别为8.9%和10.3%。[17]Milena对意大利的研究发现,预计到2025年,人口老龄化对卫生支出增长的贡献将可以忽略不计。[18]有研究估计1990—2000年我国人口老龄化对医疗卫生支出影响的贡献率为0.49%[19],2000—2010年,这一贡献率达到0.67%~5.29%[20]。

宏观层面的研究往往取得不同的结果,主要是由于各国医疗体制和经济发展水平存在较大的差异,样本数据类别、时间跨度和模型的设定等因素均会对回归结果产生影响,因此有必要根据各国医疗卫生体系的特点进行单个国别的实证检验。鉴于我国宏观层面的相关实证研究较为匮乏,且鲜有考虑人口老龄化对卫生费用影响的非线性关系,本文使用中国的省级面板数据进行实证分析,将个人卫生支出作为居民医疗卫生支出的代理变量,来估计人口老龄化对居民医疗卫生支出的影响,通过建立面板门槛效应模型以考察人口老龄化对居民医疗卫生支出的非线性影响。

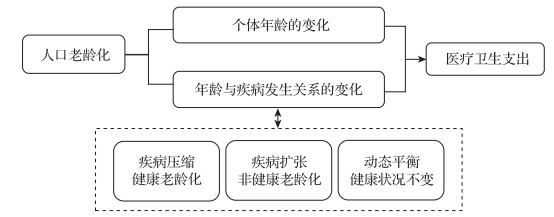

2 理论基础与研究假设 2.1 理论基础宏观层面的人口老龄化对医疗卫生支出的影响包括图 1所示的两个路径:一是个体年龄的变化对卫生费用的影响,此条路径是基于老年人口与其他年龄别人口的横向比较,如果老年人口相较于其他年龄别的人口发生了更多的医疗消费,那么此条路径会导致医疗卫生支出的增加,反之则减少。二是年龄与疾病发生关系的变化对卫生费用的影响,此条路径是基于不同预期寿命水平下老年人口自身的纵向比较,如果当前人均预期寿命水平的老年人口,相比过去人均预期寿命水平下的老年人口发生了更多的医疗消费,那么此条路径会导致医疗卫生支出的增加,反之则减少。

|

图 1 人口老龄化对医疗卫生支出的影响路径 |

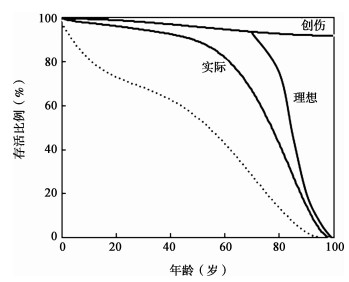

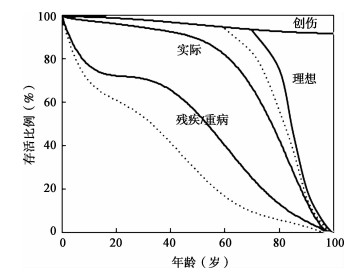

年龄与疾病关系的变化实际反映了“健康或非健康老龄化”的状态,为了探究这一关系的演变,学者们提出了疾病扩张[21]、疾病压缩[22]和动态平衡[23]三种假说。三种假说对应的生存曲线图分别如图 2、图 3和图 4所示,其中创伤曲线表示考虑外部因素(如交通事故、跌倒等)风险的生存曲线;理想曲线表示假设人口不患病,即理想情况下的人口生存曲线;实际曲线表示考虑疾病因素风险,即实际情况下的人口生存曲线;残疾/重病曲线是实际生存曲线的特例,表示考虑重大残疾和疾病因素风险的生存曲线。

|

图 2 生存曲线(发病率扩张假说) |

|

图 3 生存曲线(发病率压缩假说) |

|

图 4 生存曲线(动态平衡假说) |

Gbuenberg[21]提出的“疾病扩张”假说认为,医疗技术进步降低了人口死亡率和病死率,从而增加了人均预期寿命,但是疾病模式并没有发生改变。伴随人口预期寿命的增加,发病率和病程也在增加。以图 2为例,人口死亡率和病死率的降低导致了理想生存曲线从虚线位置处向外延伸至实线,但是实际的生存曲线没有发生变化或变化幅度较小,理想生存曲线和实际生存曲线之间的面积扩张,带病及带残预期寿命延长。因此,人口带有疾病和残疾的生存时间被扩张,“不健康的老龄化”导致了医疗卫生支出的增加。

Fries[22]提出的疾病压缩假说认为,在医疗技术的进步和健康的生活方式等因素的作用下,人口疾病或残疾的发生被推迟,导致人口预期寿命的增加。由于个体的自然属性,生命长度具有与生俱来的限制,所以理想的生存曲线保持不变。以图 3为例,由于人口疾病和残疾的发生被推迟,实际生存曲线由虚线向外延伸至实线,而理想生存曲线保持不变或变化很小,实际生存曲线和理想生存曲线的面积被压缩,带病及带残预期寿命减少。因此,人口带有疾病和残疾的生存时间被压缩,“健康老龄化”导致医疗卫生支出的减少。

Manton[23]提出了介于疾病扩张和疾病压缩之间的动态平衡假说。与疾病扩张假说类似,动态平衡假说认为医疗技术进步降低了人口死亡率和病死率,提高了人均预期寿命,但疾病的发生不会发生显著变化,从而带病生存时间延长。然而,医疗干预措施或者健康的生活方式可能会延缓慢性病的进程,减轻疾病的严重程度和残疾的发生,造成带严重疾病和残疾的生存时间保持相对不变。以图 4为例,残疾/重病生存曲线和理想生存曲线由虚线向外延伸至实线,实际生存曲线保持不变,残疾/重病生存曲线与理想生存曲线之间的面积保持动态平衡的趋势。因此,人口带有疾病和残疾的生存时间被扩张,但疾病和残疾的严重程度降低了,医疗卫生支出保持相对稳定的趋势。

2.2 研究假设由于中国特殊的城乡二元结构,城乡医疗卫生服务可及性和医疗保险政策的差异导致了医疗服务利用的城乡不平等现象[24],医疗卫生体制的发展将更多更好的医疗资源推向城市,城镇居民的医疗卫生服务需求得到了更有效的满足。由此我们提出研究假设1:

H1:城镇化水平的提高促进了医疗卫生支出的增长。

在城镇化早期和中期阶段,由农村转移到城镇的居民享受了更好的医疗资源和公共设施条件,居民的收入水平和营养水平得到改善,人口的健康水平可能也随之改善,此时人口年龄与疾病的关系表现为“疾病压缩”状态,“健康老龄化”使居民的医疗卫生支出减少。

然而,当城镇化发展到一定程度,城镇化进程中伴随的环境恶化、人口拥挤、生活压力加大、生活方式转变等对居民的健康带来诸多挑战,所有城镇环境都有能力产生“系统的、社会产生的和不公平的”健康不平等,这些不公平导致了“不健康的老龄化”[25],主要表现在以下几个方面:(1)从农村移民到城镇的人口可能很难与其他人建立和维持有意义的关系,因而导致社会孤立,并阻碍他们保持联系或形成新关系的能力。[26](2)从农村到城市的移民所经历的生活剧变所带来的压力是巨大的,他们更经常地从事低收入、高体力劳动的职业,如制造业和建筑业。[27](3)与住在农村地区的人相比,城市老年人的认知障碍和痴呆症患病率增加。[28]由于人口向城市的快速和非结构化的迁移,生活习惯和社会关系的改变将极大地改变健康和衰老过程本身[29],此时城镇化对居民健康造成了负面影响,超过了医疗设施改善、收入和营养水平改善等带来的正面影响,人口年龄与疾病的关系表现为“疾病扩张”或“动态平衡”状态,“不健康的老龄化”使居民的医疗卫生支出增加或不变。由此我们提出研究假设2:

H2:人口老龄化程度对医疗卫生支出的影响是非线性的,在不同城镇化水平的门槛区间下,人口老龄化程度对医疗卫生支出的影响不同。

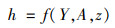

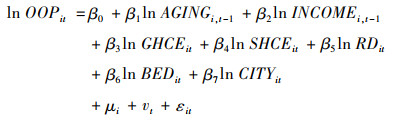

3 数据与模型 3.1 变量设计与数据来源式(1)所示的模型是当前文献中估计的医疗卫生支出宏观决定因素的典型代表[17]:

|

(1) |

医疗卫生支出(h)是收入(Y)、年龄(A)和医疗卫生支出的社会和经济变量(z)的函数,影响医疗卫生支出的社会和经济变量(z)包括反映当地卫生政策、医疗技术水平、卫生资源供给、收入、城镇化和医疗保险利用情况的一组变量。

结合已有文献分析并考虑数据的可得性,本文选用2011—2018年我国29个省份的面板数据进行实证分析,西藏和宁夏两个省份因个别变量数据的缺失而被剔除。变量的基本描述如表 1所示,由于国家统计局网站只提供自2013年以后各省份居民人均可支配收入的统计数据,2011—2012年的数据由城乡居民的人均可支配收入加权计算得出,所有数据均来自《中国统计年鉴》或《中国卫生健康统计年鉴》。

| 表 1 变量基本描述 |

本文建立如下所示的计量模型来验证人口老龄化对医疗卫生支出的影响:

|

其中,下标i和t分别代表省份和时间。β0表示常数项,β1~β7表示变量的系数;μi和vt分别表示地区特征和年份固定效应;εit表示残差项,各个变量均取自然对数以减小异方差对回归结果准确性的影响。

由于人口老龄化与人均个人卫生支出之间可能存在反向因果关系,导致模型的内生性问题,我们将人口老龄化指标的滞后一期值纳入模型。人口老龄化程度的改变可能会增加人均个人卫生支出,而随着人均个人卫生支出的增加,居民在获得适当的医疗保健服务之后可能会改善自身的健康状况,从而延长寿命,反向影响人口老龄化的程度。因此,我们将人口老龄化指标的滞后一期值纳入回归模型来控制内生关联,由于当期的人均个人卫生支出不可能影响过去的人口结构,因此人口老龄化指标的之后一期具有外生性。同理,我们也将人均可支配收入的滞后一期值纳入模型。

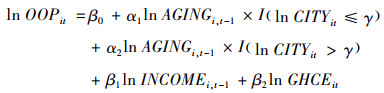

3.2.2 面板门槛模型为了验证研究假设2,本文使用Hansen[30]提出的面板门槛回归模型根据数据本身的特点来内生地划分区间,以考察城镇化水平在我国人口老龄化对个人卫生支出影响中的门槛效应,即城镇化水平是否存在一个或多个门槛值,当城镇化水平处于不同门槛值区间时,人口老龄化对居民医疗卫生支出的影响存在差异。固定效应门槛回归模型具体表述如下。

(1) 存在单一门槛时:

|

|

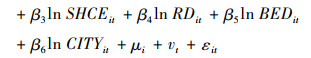

(2) 存在双重门槛时:

|

其中,lnCITYit为门槛变量,I(·)为示性函数,括号内表达式为真,则取值为1;反之取值为0,γ、γ1、γ2为门槛值。

4 结果 4.1 面板模型回归结果 4.1.1 基本回归结果首先,对面板回归模型进行F检验和Hausman检验来选择适合的估计模型,结果显示,在1%的水平上拒绝了F检验和Hausman检验的原假设,因此应选用固定效应模型。由于卫生政策推广和医疗技术进步等因素可能呈现随时间变化的趋势,因此使用双向固定效应模型进行回归,通过引入时间虚拟变量来控制这种趋势的影响,同时使用稳健标准误进行估计以减少异方差的影响。

由于我们关注的核心解释变量及人口老龄化程度为滞后项,虽然在一定程度上解决了内生性问题,但回归结果不能直观地反映两者之间的影响机制。因此我们也使用工具变量法进行估计,被解释变量使用人口老龄化指标的当期值,使用人口老龄化指标的滞后值作为当期值的工具变量。我们给出了二阶段最小二乘法的估计结果,仍然控制了个体和时间固定效应,且工具变量有效,不存在过度识别的问题。

基本的回归结果如表 2所示。其中(1)—(3)列表示以65岁以上人口占比滞后一期的自然对数作为核心解释变量模型的回归结果,(4)—(5)列表示以老年人口抚养比滞后一期的自然对数作为核心解释变量模型的回归结果。整体来看,各变量估计的弹性系数估计符号和显著性基本一致,这在一定程度上证明了模型的稳健性较好。无论是固定效应还是工具变量法的估计结果均显示65岁以上人口占比及老年人口抚养比的弹性系数为正且不显著,这表明,总体看来我国人口老龄化程度对居民医疗卫生支出没有显著的影响。

| 表 2 基本面板模型回归结果 |

以双向固定效应模型的回归结果为例,其他解释变量的回归结果解释如下:

人均可支配收入估计的弹性系数为负且不显著。一方面,随着收入水平的提高,居民对卫生服务的需求能够得到有效满足;另一方面,较高的收入意味着更好的生活和营养条件,居民的健康状况得到改善。政府卫生支出、社会卫生支出占卫生总费用比重估计的弹性系数均显著为负,这表明政府的卫生投入和社会医疗保障水平的提高有效地降低了居民的医疗卫生支出。科学研究与实验发展经费估计的弹性系数显著为正,较为先进的医疗技术水平带来了更高的医疗成本,同时也刺激了居民的医疗卫生服务需求,因此导致了医疗卫生支出的增加。每十万人口拥有的医疗卫生机构床位数估计的弹性系数显著为正,这表明医疗卫生资源供给较为充足的地区,能够有效地刺激居民的医疗服务需求,卫生资源较为富集的地区也吸引了更多异地就医的患者。城镇人口占总人口比重的估计弹性系数显著为正,研究假设1得以验证。相比农村地区,城镇地区拥有更加优质和充足的医疗卫生资源,医疗卫生服务的可及性较强,因此,城镇化水平的提高刺激了居民的医疗卫生服务需求,导致居民医疗卫生支出的增加。

4.1.2 稳健性检验卫生总费用表示一省用于医疗和卫生服务的资金总额,除个人所承担的直接医疗费用即个人卫生支出外,还包括政府和社会等主体对医疗卫生领域的投入,该指标更宏观地反映了一个地区的医疗卫生服务需求和利用。因此,我们使用人均卫生总费用替代人均个人卫生支出作为被解释变量进行稳健性检验。从表 3所示的回归结果我们可以看出,与表 2的结果一致,人口老龄化程度的指标对人均卫生总费用影响的弹性系数为正且不显著,其余各解释变量估计的弹性系数符号和显著性也与表 2基本一致,因此在一定程度上表明面板回归模型的稳健性较好。

| 表 3 稳健性检验回归结果 |

表 4报告了面板门槛效应模型的门槛检测结果,可以看出,城镇化水平存在显著地双重门槛效应,门槛值分别为3.769和4.418,研究假设2得以验证。

| 表 4 门槛检测结果 |

面板门槛效应模型的回归结果如表 5所示,以第一列的回归结果为例,当城镇人口占比的自然对数小于3.769时,65岁以上人口占比的弹性系数显著为负(-0.243);当城镇人口占比的自然对数在3.769~4.418之间时,65岁以上人口占比的弹性系数显著为负,且绝对值变大(-0.341);当城镇人口占比的自然对数高于4.418时,65岁以上人口占比的弹性系数显著为正(0.387)。人口老龄化对居民医疗卫生支出影响机制的改变可能由于不同城镇化水平下所处的疾病模式不同。一方面,城镇化提高了居民的收入,使更多的居民可以获得充足的营养和先进的医疗设施,对健康有正面作用;另一方面,城镇化带来医疗资源的拥挤、医疗价格的上涨及环境污染, 则可能对健康产生负面影响。在城镇化早期和中期阶段,城镇化提高了居民的收入, 使更多的居民可以获得充足的营养和先进的医疗设施,对健康的正面影响作主导,此时城镇化伴随的是“疾病压缩”状态,“健康老龄化”有效地减少了居民的医疗卫生支出;在城镇化后期阶段,由城镇环境导致的健康不平等的矛盾开始凸显,环境污染、人口密度增加、社会孤立和生活压力过大等对居民健康造成的负面影响作主导,此时城镇化伴随的是“疾病扩张”状态,“不健康的老龄化”导致了居民医疗卫生支出的增加。

| 表 5 面板门槛模型回归结果 |

本文利用2011—2018年的省级面板数据建立计量回归模型,实证分析中国人口老龄化对居民医疗卫生支出的影响。从基准面板回归模型的结果来看,中国人口老龄化对居民医疗卫生支出的影响不显著。在其他变量中,收入水平、政府卫生支出和社会医疗保障水平提高均会显著地降低医疗卫生支出,医疗技术进步、卫生资源供给和城镇化水平提高显著地增加了医疗卫生支出。从面板门槛效应模型的回归结果来看,城镇化人口占比存在两个门槛值,使得不同门槛区间下,人口老龄化对医疗卫生支出影响的机制发生改变:当城镇化水平低于第一个门槛值,人口老龄化显著地降低了医疗卫生支出;当城镇化水平高于第二个门槛值,人口老龄化显著地增加了医疗卫生支出。由于人口向城市的快速和非结构化的迁移,生活习惯和社会关系的改变极大地改变了人口的健康和衰老过程,当城镇化水平达到一定程度,城镇化所带来的健康不平等的矛盾开始凸显,增加了老年人口的医疗服务需求。

5.2 建议一方面,由城镇化所带来的居住环境和社会关系的改变影响了人口健康和衰老的进程,应当警惕城镇化加速进程中导致的“不健康的老龄化”。大量人口非结构化转移导致老年人口家庭关系的缺失,互联网与数字时代的快速发展增加了部分老年人口的自理难度,可能加剧老年人口自感被时代抛弃和无用的负面心理健康状态,环境污染、人口密度过大等问题的出现也会对老年人口的生理健康造成损害。对此,在推进我国城镇化进程中,应当将老年人口的福祉问题广泛纳入各项政策的考量,为老年人口获得出行、医疗、文娱、照护、心理咨询和社交等服务提供便利,加大对养老产业的鼓励和扶持,对老年人口给予更多地人文关怀与社会支持。

另一方面,人口老龄化可能伴随着快速增长的非正式照护和长期照护服务需求。过去的非正式照护和长期照护服务主要由家庭成员提供,然而自从20世纪70年代实施计划生育政策以来,家庭结构小型化和少子化的现象加剧,中国对非正式照护和长期照护的需求已从单纯的个人风险或家庭风险演变为社会风险。[31]深度老龄化近在咫尺,如何促进政府职能转变,促进非正式照护和长期照护趋向社会化发展是当前医疗与养老等公共政策的研究和制定者应当考量的重要议题。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

马彦民, 陈强, 万明, 等. 2010年世界卫生报告摘要——卫生系统筹资: 实施全民覆盖的道路[J]. 中国卫生政策研究, 2010, 3(11): 2-10. |

| [2] |

Michael Grossman. On the concept of health capital and the demand for health[J]. Journal of Political Economy, 1972, 80(2): 223-255. DOI:10.1086/259880 |

| [3] |

Zweifel P, Felder S, Meiers M. Ageing of population and health care expenditure: a red herring?[J]. Health Economics, 1999, 8(6): 485-496. DOI:10.1002/(SICI)1099-1050(199909)8:6<485::AID-HEC461>3.0.CO;2-4 |

| [4] |

Madsen J, Serup-Hansen N, Kragstrup J, et al. Ageing may have limited impact on future costs of primary care providers[J]. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2002, 20(3): 169-173. DOI:10.1080/028134302760234636 |

| [5] |

Yang Z, Norton, Edward C, et al. Longevity and Health Care Expenditures: The Real Reasons Older People Spend More[J]. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences & Social Sciences, 2003, 58(1): 2-10. |

| [6] |

Polder J J, Barendregt J J, Van oers H. Health care costs in the last year of life: The Dutch experience[J]. Social Science & Medicine, 2006, 63(7): 1720-1731. |

| [7] |

Werblow A, Felder S, Zweifel P. Population ageing and health care expenditure: a school of 'red herrings'?[J]. Health Economics, 2007, 16(10): 1109-1126. DOI:10.1002/hec.1213 |

| [8] |

Howdon D, Rice N. Health care expenditures, age, proximity to death and morbidity: implications for an ageing population[J]. Journal of health economics, 2018, 57: 60-74. DOI:10.1016/j.jhealeco.2017.11.001 |

| [9] |

吕国营, 周万里, 王超群. 人口老龄化、临近死亡时间与医疗费用支出: 基于中国老年人健康影响因素跟踪调查的实证分析[J]. 中国卫生政策研究, 2020, 13(5): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2020.05.001 |

| [10] |

Gerdtham U G, J nsson B, Macfarlan M, et al. The determinants of health expenditure in the OECD countries: a pooled data analysis[J]. Developments in health economics and public policy, 1998, 6: 113-134. |

| [11] |

Barros P P. The black box of health care expenditure growth determinants[J]. Health Economics, 1998, 7(6): 533-544. DOI:10.1002/(SICI)1099-1050(199809)7:6<533::AID-HEC374>3.0.CO;2-B |

| [12] |

Roberts J. Sensitivity of elasticity estimates for OECD health care spending: analysis of a dynamic heterogeneous data field[J]. Health Economics, 1999, 8(5): 459-472. DOI:10.1002/(SICI)1099-1050(199908)8:5<459::AID-HEC454>3.0.CO;2-U |

| [13] |

Häkkinen U, Martikainen P, Noro A, et al. Aging, health Expenditure, proximity to Death, and income in Finland[J]. Health Economics Policy & Law, 2008, 3(2): 165-195. |

| [14] |

Meijer C D, Wouterse B, Polder J, et al. The effect of population aging on health expenditure growth: a critical review[J]. European Journal of Aging, 2013, 10(4): 353-361. DOI:10.1007/s10433-013-0280-x |

| [15] |

Colombier. Population ageing in healthcare-a minor issue? Evidence from Switzerland[J]. Applied Economics, 2018, 50(15): 1746-1760. DOI:10.1080/00036846.2017.1374538 |

| [16] |

余央央. 老龄化对中国医疗费用的影响: 城乡差异的视角[J]. 世界经济文汇, 2011(5): 64-79. DOI:10.3969/j.issn.0488-6364.2011.05.005 |

| [17] |

Matteo L D. The macro determinants of health expenditure in the United States and Canada: assessing the impact of income, age distribution and time[J]. Health Policy, 2005, 71(1): 23-42. DOI:10.1016/j.healthpol.2004.05.007 |

| [18] |

Milena L, Marianna M. The effects of population ageing on health care expenditure: A Bayesian VAR analysis using data from Italy[J]. Health Policy, 2017, 121(6): 663-674. DOI:10.1016/j.healthpol.2017.03.015 |

| [19] |

黄成礼. 人口老龄化对卫生费用增长的影响[J]. 中国人口科学, 2004(4): 38-45. |

| [20] |

王超群, 邓翔. 人口老龄化对住院费用增长的贡献: 基于CFPS数据的分析[J]. 社会保障研究, 2016(5): 44-54. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2016.05.006 |

| [21] |

Gruenberg E M. The Failures of Success[J]. Milbank Quarterly, 1977, 55(1): 3-24. |

| [22] |

Fries James F. Aging, Natural Death, and the Compression of Morbidity[J]. The New England Journal of Medicine, 1980, 303(3): 130-135. DOI:10.1056/NEJM198007173030304 |

| [23] |

Manton K G. Changing concepts of morbidity and mortality in the elderly population[J]. Milbank Quarterly, 1982, 60(2): 183-244. |

| [24] |

解垩. 与收入相关的健康及医疗服务利用不平等研究[J]. 经济研究, 2009, 44(2): 92-105. |

| [25] |

Michel J P. Urbanization and Ageing Health Outcomes[J]. The Journal of Nutrition Health and Aging, 2020, 24(5): 1-3. |

| [26] |

Zhu Q, Yao Y, Ning C X, et al. Trace Element Levels in the Elders over 80 from the Hainan Province of China[J]. The Journal of Nutrition Health and Aging, 2019, 23(9): 883-889. DOI:10.1007/s12603-019-1239-1 |

| [27] |

Hou B. Impacts of Migration on Health and Well-being in Later Life in China: Evidence from the China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS)[J]. Health & Place, 2019, 58: 102073. |

| [28] |

Wu Y T, Prina A M, Jones A, et al. Micro-scale environment and mental health in later life: Results from the Cognitive Function and Ageing Study Ⅱ (CFAS Ⅱ)[J]. Journal of Affective Disorders, 2017, 218: 359-364. |

| [29] |

Xu F, Cohen S A, Lofgren I E, et al. Relationship between diet quality, physical activity and health-related quality of life in older adults: Findings from 2007-2014 national health and nutrition examination survey[J]. The Journal of Nutrition Health and Aging, 2018, 22(9): 1072-1079. |

| [30] |

Hansen B E. Threshold effects in non-dynamic panels: Estimation, testing, and inference[J]. Journal of Econometrics, 1999, 93(2): 345-368. DOI:10.1016/S0304-4076(99)00025-1 |

| [31] |

谢冰清. 论中国长期护理保险制度中国家责任之定位[J]. 云南社会科学, 2019(3): 118-126. DOI:10.3969/j.issn.1000-8691.2019.03.018 |

(编辑 薛云)