《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》中再次提出“加快建设分级诊疗体系”的要求,这标志着“十四五”时期分级诊疗制度建设仍然会是推进健康中国建设和深化医改的重要制度安排。我国在分级诊疗改革过程中选择了医疗联合体(简称“医联体”)作为体系建设主要组织模式和实施载体,医联体模式的成败直接关系着分级诊疗制度的成效,而医联体建设的核心又在于“协同关系”的构建。本文从协同理论出发对组织协同的关键因素进行提炼,解构医联体建设中的协同困境,并提出未来发展策略。

2 协同关系影响因素提炼与理论分型协同关系是指由两个或更多组织为了实现共同目标而建立的一种互利且良善的关系模式。[1]良好的协同关系不仅能够使行动主体自身获益,同时也能够产生某些“创造性”的成果,展现出“协同优势”(collaborative advantage)[2];而不理想的协同关系往往体现为协同行为产出极其微小或效率极低下,出现“协同惰性”(collaborative inertia)[3]。现有理论对协同关系影响的因素主要分为制度因素和行动者因素两类[4],而制度影响也是通过作用于行动者因素,继而对最终协同关系产生影响,因此,行动者因素是影响协同关系的“近端因素”,也是更关键的因素[5]。现有研究认为协同关系的行动者因素包括了权力资源结构[6]、目标与利益诉求[7]、信任、冲突合作历史等[8]。基于此并结合我国语境,本文认为“目标一致性”和“权力均衡性”是决定协同关系最主要的两个因素。

2.1 协同关系中的目标一致性组织目标是组织行动的逻辑起点,决定了其行为逻辑。目标的一致能够使不同组织形成一个共同行动的承诺,降低协作过程中协调与激励的成本,并且在协同过程中能够减少冲突,进而演化为长期的协同行为。[9]而当组织目标不一致的时候,各个行动主体在价值排序、行动策略上各不相同,往往会面临着追求自身目标和实现集体目标之间的内在张力。[10]在现实中可以观察到,目标不一致甚至相悖往往无法形成自发的协同行为,即便在外部权威直接规定了协同关系的结构框架与规则时,若外部框架与组织的利益诉求难以契合,在协同过程中会出现“协同惰性”,并最终导致预期协同目标落空。

2.2 协同关系中的权力均衡性权力在不同主体之间的分布结构会影响协同关系,决定了协同关系的走向。理论上讲,理想的协同关系建立在各行为主体权力相对均衡的基础上[11],这是因为在协同关系中,不均衡的权力结构可能会导致占据权力优势的一方出于自身利益,在议程设置、决策规则、利益分配等方面占据主导,支配协同过程,甚至出现机会主义行为,损害协同网络中其他主体的利益。长期的权力不均衡会弱化相互之间的承诺,并最终造成协同目标的瓦解和关系的分裂[12]。因此,在协同关系中当强势主体存在时,一方面需要在协同关系形成之初构建良好的协同关系治理结构与规则,对强势主体的权力进行适当约束;另一方面可以通过激励机制的设计引导强势主体对其他行为主体进行“赋权”和权力共享以实现制衡。

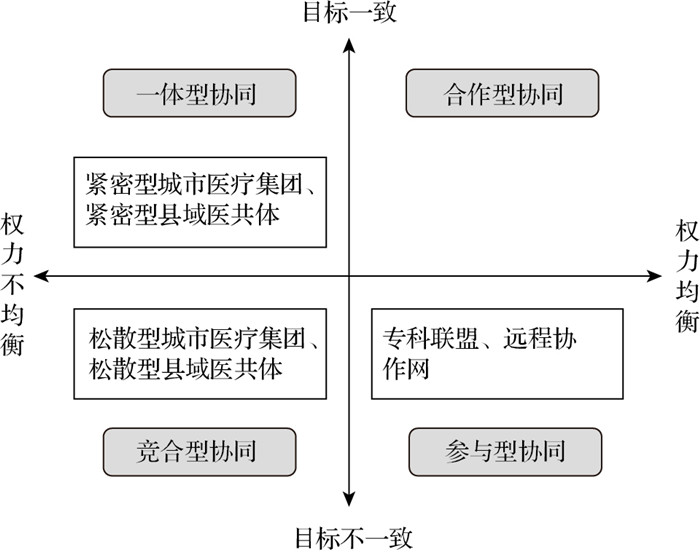

2.3 “目标—权力”分析框架的提出与协同关系分型根据“目标—权力”分析框架,本文将协同关系分为四类:合作型协同、一体型协同、竞合型协同和参与型协同四种模式。第一种是目标一致,权力均衡条件下的合作型协同:共识性的目标能够产生协同的动力,均衡的权力也使得协同过程更加平等,能够产生较为持久和深度的协同并实现“协同优势”。第二种是目标一致,权力不均衡条件下的一体型协同:出于自发或在外部力量的推动下,各个主体之间能够对协同目标形成共识,且在协同关系中具有权力强势的主体,当权力主导者能够从整体目标的角度出发推动深度协同下,随着外部环境和问题复杂性程度的提升,往往会出现超越组织边界的组织一体化现象,称为一体型协同。第三种目标不一致,权力不均衡的竞合型协同:各个主体之间并不能形成有共识的目标,但出于相互的资源依赖或外部力量的推动下能够形成协同关系,但是权力强势者往往会从自身的发展目标和利益诉求出发,主导整个协同过程,甚至损害其他参与者利益。第四种是目标不一致,权力均衡的参与型协同:当各个主体之间不存在共识性的目标,且各自之间的权力相对均衡,一般仅仅是出于完成外部任务或业务方面的需要产生低限度的交流,难以发生深层次的协同。

3 基于“目标—权力”框架的我国医疗联合体实践中的协同关系分析根据《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》(国办发〔2017〕32号)分型,我国医联体主要包括了城市医疗集团、县域医共体、专科联盟和远程医疗协作网四种类型。进一步根据医联体的紧密程度进行划分,我国医联体有紧密型和松散型两类,前者主要包括了紧密型城市医疗集团和紧密型县域医共体,后者包括了松散型的城市医疗集团、松散型县域医共体、专科联盟和远程协作网。根据上文提出的“目标—权力”框架和协同关系理论分析,我国医疗联合体实践中的协同关系也具有不同的类型和特征(图 1)。需要说明的是,实践中这四种类型存在交叉和包含关系,本文的类型划分主要是依据协作关系的最核心特征加以提炼和命名。

|

图 1 我国实践中不同类型医联体的协同模式① |

① “目标一致,权力均衡”的合作型协同关系在我国医联体建设实践中尚未形成主流模式,主要是由于权力均衡难以实现。未来随着基层能力不断提升,这类协同关系才有可能实现。故下文中不对此类型协同关系进行具体分析。

3.1 目标不一致,权力不均衡的竞合型协同我国现阶段实践中松散型医联体中的城市医疗集团和县域医共体形成的主要是竞合型协同关系。松散型医联体的协同关系主要是不同医疗机构之间在患者服务等方面建立契约关系。在这个契约框架下,不同医疗机构本应该围绕着医联体整体的协同目标开展行动,然而从现实情况来看,医联体内部往往在目标上难以达成一致,更多出现了竞争、博弈和机会主义行为[13],同时行政部门对医疗机构的约束和激励并不充分。牵头医院往往为了获得更多病源,将基层医疗机构作为“引流”的入口,扩大收入规模,且由于对基层帮扶需要其付出额外的资源和精力,牵头医院并没有足够动力[14],因此提升基层能力和下转病人到基层等分级诊疗制度建设的整体目标并没有有效内化为牵头医院的组织目标;而基层医疗机构一方面需要来自大医院的帮扶以提升自身服务能力,另一方面也可以借助大医院品牌效应吸引患者,同时相较于其他基层单位,承接康复期下转患者的可能性也会有一定程度提升。虽然基层医疗机构的目标与整体协同目标有一定耦合性,但由于基层医疗机构相较于牵头医疗机构处于绝对劣势,这种资源和话语权等方面的不平衡导致基层医疗机构无法有效影响大医院的行为和医联体发展方向,而牵头医疗机构利用其权力优势支配协同过程,甚至“虹吸”患者和基层医务人员,进一步弱化了基层医疗机构的功能发挥。[15]

3.2 目标一致,权力不均衡的一体型协同紧密型医联体往往是通过产权或法人的统一实现的,这使得医联体内部实质上打破了组织边界,形成了一体化组织。虽然牵头医院仍占据权力优势,但是组织整合使得医联体内部形成一致性目标成为可能,形成一体型协同关系。紧密型医联体往往立足于特定区域,对区域内的医疗卫生资源进行充分整合,成为推动区域医疗发展的载体。如深圳罗湖医院集团,医联体内部不同机构的产权全部归属于牵头医院,牵头医院对基层医疗机构实行“院办院管”;再如安徽等地的紧密型医共体,其产权归属不变,但是实行了法人层面的统一,由县医院院长担任或兼任乡镇卫生院法人,县医院对乡镇卫生院和村卫生室的人、财、物实施统一管理。与此同时,紧密型医联体的构建需要打破诸多阻碍,例如牵头医院与基层医疗机构在管理体制方面的差异、不同医疗机构之间的利益冲突等,而这一方面需要当地主要党政领导大力的支持和推动,另一方面也需要出台相应的配套激励约束政策,促进医疗机构之间协同关系的良性发展。

3.3 目标不一致,权力均衡的参与型协同我国医联体中的专科联盟与远程协作模式的协同关系普遍比较松散,往往具有跨地域技术输出的特征,与上述医联体类型在功能和适用范围上有较大不同,主要表现为参与型协同。在目标方面,整体协同目标和组织目标之间的差异仍然存在,远程协作网络中主导医院追求更多病源和多点执业的正式渠道,而其他成员单位往往是出于提升技术能力的考虑加入协同网络。在权力方面,主导医院虽然占据了资源、技术等方面的主导地位,但是由于跨区域特点,机构之间的竞争关系并不显著,而且成员单位往往在当地也是具有一定实力的医院,权力结构相对均衡性,协作频率和深度往往取决于双方互动情况。同时,由于这两类医联体的跨区域属性,政府部门可能提供一定程度的政策支持,但是参与度有限。

3.4 不同协同关系的协同结果比较——基于既有文献的初步分析对于不同医联体模式协同效果比较,虽然囿于数据和方法学限制,在研究上尚未有充分的实证支持,但在梳理现有文献结论过程中,可以发现部分共识性结论。既有研究普遍认为,竞合型协同模式难以实现核心资源共享[16, 17],且制度化转诊机制建立动力不足[18, 19],同时由于外部激励机制的缺失,牵头医院缺乏帮扶基层医疗机构的动力,基层卫生服务能力并没有得到有效提升[20, 21]。相比而言,一体化协同模式由于实施了一体化管理,由牵头医院对医联体内的资源进行整体规划和布局,促进了资源共享,提升了资源使用效率[22];同时,由于建立了常态化的对基层医疗机构的帮扶机制,基层卫生服务能力往往能够得到一定程度提升[23, 24];在分级诊疗方面,由于紧密型医联体普遍进行了彻底的一体化管理,同时在外部实施了医保打包付费,对激励机制进行了重构,医疗机构间形成了更加密切的协同关系[25, 26],牵头医院会主动将常见多发病患者向基层分流,医联体内的就诊结构得到优化[27, 28],而患者就诊服务的连续性也会得到提升[29]。

4 医联体协同结果的制度性因素分析理论上讲,“目标一致,权利均衡”的合作型协同能够达到比较理想的协同结果,但我国医联体实践中并未发展出合作型协同模式。从“目标—权力”视角看,目前阻碍医联体良好协同关系构建的主要制度性因素包括:第一,除了一体型协同模式,我国多数医联体内的组织实质上处于分立的状态,组织的经营性目标使医联体内不同组织的利益目标不兼容,组织目标与公共目标也不兼容;第二,组织发展严重不均衡,不同组织的资源和能力悬殊较大,难于实现双向支持和制衡。

4.1 组织分立条件下实现目标一致性的制度性约束在各级医疗机构独立运行且缺乏相应外部激励机制设置的情况下,很难自发就协同目标达成一致,主要原因包括以下几点:第一,我国公立医院的筹资和运行模式造成公立医院经营性目标和公共目标在一定程度上互斥,同时不同层级医疗机构间无序竞争,大医院挤压基层医疗机构生存空间,形成非合作博弈局面,难以形成具有共识性的协同发展目标。第二,外部有效激励机制的缺失以及政策协同的不足进一步限制了医疗机构之间形成共识性目标的可能。当医疗机构之间难以自发形成目标共识时,通过医保支付改革等方式对激励机制进行重塑就非常关键,但实践中此类举措尚不普遍。这也从深层次上反映了医联体建设中在政策层面协同性不足的问题。医联体建设与治理跨越了单一行政部门的职能范畴,涉及到卫生健康、医保、人事编制、财政等多个行政部门,由于在科层制下各部门有其正式的职能与权力,而参与跨部门协同往往需要承担超出本部门职能范围的工作,一方面意味着要分享权力,另一方面也需要承担协同工作失败的风险,而各部门出于维护自身权力和利益的考虑,更有可能出现不同部门政策互相掣肘的情况。第三,促进医联体框架下医疗机构协同的外部治理体系尚未理顺。首先,在治理层级上,不同级别医疗机构归属于相应级别政府和行政部门管理,成为阻碍组织协同的障碍因素;其次,行政部门往往难以对医联体牵头医院进行充分授权,牵头医院缺乏对基层医疗机构的管理权限,即使形成了医联体框架,各级医疗机构仍是在原有管理体制内运行,由于人事、财务、资源等方面一体化管理的缺失也自然难以形成共识性目标。

4.2 权力结构短期内难以实现均衡的制度性约束权力结构的均衡需要建立在机构能力均衡和资源均衡的基础上。但与大医院相比,基层医疗机构在人力、规模、资源、服务能力等各方面均处于劣势的地位。虽然“强基层”一直是我国医疗卫生体制改革的重点工作任务,并且在改革中向基层投入了大量资源,但是实际上基层医疗机构在医疗卫生服务体系中的地位一直处于不断弱化的趋势:基层医务人员数量占比与基层床位占比分别从2012年的37.7%和23.1%下降至2019年的32.2%和18.5%。同时,调研发现,基层医务人员存在学历结构偏低、年龄结构老化等问题。从服务利用的角度来看,基层就诊率不断下降,从2012年的59.7%下降到2019年的52.0%,而相应公立医院诊疗人数占比从36.9%上升到44.0%①。同时,针对基层医疗机构很多地区仍存在“收支两条线”,同时绩效薪酬、人事等制度改革在基层仍难以实现突破,存在严重的激励不足。在多重因素作用下,基层卫生服务能力持续弱化,患者也逐渐失去对基层医疗机构的信任。基层医疗机构的硬件设施有可能在较短的改革周期内实现升级,但是基层医务人员的培养和患者信任的建立则需要很长的周期才能够实现。因此,可以预见,在中短期内大医院和基层医疗机构的权力结构很难发生实质性改变。

① 本部分数据来自于2013年《中国卫生统计年鉴》、2014—2017年《中国卫生与计划生育统计年鉴》、2018—2020年《中国卫生健康统计年鉴》。

4.3 一体型协同模式对制度性约束因素的突破目前“一体化协同”取得了相对较好的协同效果,其原因就在一定程度上突破了以上制度约束。

第一,重塑了现有组织模式。紧密型医联体实现了组织间全方位整合与区域“网格化”管理。组织一体化实现了从三级医疗机构到基层医疗机构的纵向深度整合,突破了传统因服务功能而划定的组织边界,打破了不同层级医疗机构长期以来通过非合作博弈争夺患者的竞争局面,形成了利益共同体的基础,也为达成一致性目标创造了良好的条件。与此同时,紧密型医联体的区域性特点更加明显,其往往是特定行政区域或“网格”内医疗机构所组建的共同体,一方面更加便利对区域内医疗卫生资源进行整合与规划,另一方面服务人群也相对更加固定。

第二,突破了传统治理格局。主要包括三个方面:一是区域内主要党政领导的推动,为扫清医疗机构之间以及行政部门之间的协同障碍提供政治保障;二是现代化治理结构的构建,不同级别的政府与卫健部门向牵头医院进行放权,让渡其所管辖医疗机构的管理权,为医联体内实施一体化管理改革创造了良好条件,激发紧密型医联体的发展活力;三是政策协同,医联体内医疗机构性质和管理制度不同,外部政策协同是实现紧密型一体化运行的客观要求,在国家宏观政策精神和区域内主要领导推动下,不同行政部门出台相应配套政策,例如医保部门对紧密型医联体实施“打包付费”、编制部门在医联体内实施“编制周转池”、在财政拨款和人事薪酬方面针对医联体中基层医疗机构实施“公益一类保障、公益二类管理”制度等。

第三,重构了激励机制。最核心的是针对紧密型医联体实施的“总额预付、结余留用”的支付方式改革,同时有些地方规定了医联体外就诊患者支出的医保资金从本医联体总额中扣除。支付方式改革改变了医联体内部经济激励结构,促进“利益共同体”的形成。“总额预付”一方面明确了医保基金上限,遏制医疗机构盲目扩张的冲动,另一方面也避免了紧密型医联体筹资来源的“碎片化”,为其实施一体化管理改革创造条件。而“结余留用”则要求通过资源共享和控制成本来提升运营效率,形成规模效益以获得更多基金结余,从而需要在医联体内进行病源的结构性调整,将常见多发患者向下分流,而这也必然要求牵头医院对基层医疗机构进行能力帮扶。与此同时,域外就医患者医保基金从总额中扣除,由于难以控制域外就医患者的医保支出,在不限制患者就诊的前提下,一方面医联体必须提升服务能力,满足区域内患者的就诊需求以及优化患者体验以将患者留在医联体内,另一方面则要求加强预防性服务提供,提升区域居民健康水平,降低发病率。

综上,从目标角度来讲,政府从外部为紧密型医联体发展设置了总体目标,一体化模式的转变则是承载这一发展目标的组织载体,而激励机制的重构则将政府设置的公共利益导向的治理目标内化到紧密型医联体内部,并转变医疗机构自身的发展目标:牵头医院从规模扩张转变为向下分流普通患者并提升基层医疗机构能力以及实现精细化管理,基层医疗机构则是提供基本医疗服务以及做好预防等公共卫生服务,加强了各级医疗机构之间自发协同的动力,实现了激励相容的效果。从权力角度来讲,紧密型医联体的成立将原有归属于各级行政部门的管理权力赋予了牵头医院,进一步加强了牵头医院的权力优势,但是通过外部政策的约束、组织关系的重塑以及激励机制的设置转变了权力运用的向度与形式,从之前牵头医院运用资源和权力争夺患者转向对基层医疗机构“赋能”,提升了医联体整体的服务能力。

5 我国医联体协同关系的策略选择从现有不同协同模式的效果比较来看,一体型协同相较其他两种模式在实现分级诊疗制度建设目标上相对优越,也相对吻合我国现有制度条件,成为继“合作协同”模式后的次优选择。在“十四五”期间,必须寻求在权力结构不均衡的情况下,通过体制机制设计,促进医联体内各组织协同目标共识的形成,并通过约束和激励机制的建立来规范牵头大医院的行为。基于特定区域的一体型协同模式值得进一步探索,这也是我国这一阶段医联体和分级诊疗制度建设的重要路径。在制度条件和实现机制上还需要进一步打造组织一体化条件下的利益协同、区域内整体性治理条件下的跨部门协同、治理现代化条件下的机制协同。

5.1 组织一体化条件下的利益协同在组织一体化的基础上需要进一步优化激励和约束机制,除了利用医保支付方式加强利益捆绑外,建立与协同行为相适应的医联体内部利益分配机制也非常重要。医联体内协同行为的形成将会给上下级医院带来一些变化,如大医院会提供帮扶、带教、培训、远程会诊和专家团队参与管理等,从而带来医院资源的消耗和成本的提高,如果要求大医院长期提供无偿服务,既不合理也难以持续;对基层医疗机构而言,作为患者首诊医生参与管理患者全就医流程以及开展相应的预防性服务等行为也需要相应的经济激励。

5.2 区域整体性治理条件下的跨部门协同城市医疗集团和县域医共体未来发展方向是实施“网格化”管理,医联体内部不同机构的行政隶属和治理主体分立不仅是治理子系统的协同性障碍,同时也是服务子系统难以实现协同和资源整合的一大困境。要突破这一格局,首先需要实现区域内整体性治理,即改变行政科层制和序列分割下不同医疗机构的行政归属所造成的治理障碍,将“网格”内不同级别行政部门的管理权力向医联体进行让渡;其次需要政府各部门建立协作机制,包括两方面内容,一是对与医联体密切相关的部门例如卫健委和医保部门等实施归口管理,由一位地方主管领导分管,在其职权范围内进行统筹协调;二是构建常设的跨部门协作平台,重大事项决策以及政策执行中的具体问题要在此平台上沟通协调。通过以上举措打造治理共同体,减少政策体系中的矛盾点,为医联体协同关系的构建和推进扫除治理障碍。

5.3 治理现代化条件下的机制协同政府与医联体尤其是牵头医院之间的关系决定着医联体是否能够真正内化政府设定的整体协同目标。公立医院自身组织目标与政府部门的协同目标既存在分歧也存在耦合,但这些目标往往与牵头大医院自身运营目标有一定冲突。更复杂的是,地方政府在一定程度上需要从地方发展的角度出发,满足大医院的利益目标,减轻财政的压力,并将大医院作为公共服务的支柱和地方政府绩效的支撑。在这样的利益结构中,政府对医联体的强行规制并不是明智之举,一定要依靠利益平衡。主管行政部门和医疗机构之间的关系首先需要发生改变,政府和医联体从行政附属关系转变为契约购买服务关系,实现治理现代化。在这样的前提下,将医联体的绩效与医保基金、财政拨款等挂钩,那么政府设置的绩效目标,就成为医联体协同行为的指挥棒。同时,政府也必须赋予医联体相应的管理权力,并突破传统治理机制瓶颈,为医联体提供资源和更加灵活的治理机制以促进医联体发展。在这个过程中,除了硬性的规制和绩效考核要求外,政府与医联体的协商和沟通也非常重要。尤其在价值判断上,政府与医联体要在医联体建设的社会价值、文化价值、服务价值以及发展目标和实现目标的方式上(比如在多大程度上追求经济价值,如何平衡医联体的经营目标和社会效益)达成共识。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Mattessich P W, Monsey B R. Collaboration: What Makes It Work. A Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaboration[J]. Wilder Foundation, 1992. |

| [2] |

Vangen S, Huxham C. Achieving collaborative advantage: understanding the challenge and making it happen[J]. Strategic Direction, 2006, 22(2): 3-5. DOI:10.1108/02580540610644023 |

| [3] |

鹿斌, 金太军. 协同惰性: 集体行动困境分析的新视角[J]. 社会科学研究, 2015(4): 72-78. |

| [4] |

田培杰. 协同治理: 理论研究框架与分析模型[D]. 上海: 上海交通大学, 2013.

|

| [5] |

Oliver C. Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions[J]. Academy of Management Review, 1990, 15(2): 241-265. DOI:10.5465/amr.1990.4308156 |

| [6] |

Emerson K, Nabatchi T. An Integrative Framework for Collaborative Governance[J]. Journal of Public Administration Research & Theory, 2012, 22(1): 29. |

| [7] |

汪锦军. 构建公共服务的协同机制: 一个界定性框架[J]. 中国行政管理, 2012(1): 18-22. |

| [8] |

Provan K G, Kenis P. Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness[J]. Journal of Public Administration Research & Theory, 2007, 18(2): 229-252. |

| [9] |

Choi T, Robertson P J. Caucuses in Collaborative Governance: Modeling the Effects of Structure, Power, and Problem Complexity[J]. International Public Management Journal, 2014(2): 224-254. |

| [10] |

O'Toole L J, Meier K J. Public Management in Intergovernmental Networks: Matching Structural Networks and Managerial Networking[J]. Journal of Public Administration Research & Theory, 2004(4): 469-494. |

| [11] |

Purdy J M. A Framework for Assessing Power in Collaborative Governance Processes[J]. Public Administration Review, 2012, 72(3): 409-417. DOI:10.1111/j.1540-6210.2011.02525.x |

| [12] |

Gash A A. Collaborative Governance in Theory and Practice[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2008, 18(4): 543-571. |

| [13] |

姚中进, 董燕. 医联体建设中的利益协调困境及协同治理机制研究[J]. 中国医院管理, 2021, 41(1): 15-18. |

| [14] |

张泽洪, 熊晶晶. 医联体的协同困境与基于信任的改善[J]. 中华医院管理杂志, 2017, 33(8): 565-568. DOI:10.3760/cma.j.issn.1000-6672.2017.08.002 |

| [15] |

范生根, 魏来, 余昌胤, 等. 不同合作关系下县域医联体整合能力与稳定性差异研究[J]. 卫生经济研究, 2020, 37(4): 25-29. |

| [16] |

胡柯科. 松散型医疗联合体效果及制约因素研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2018.

|

| [17] |

郭冰清, 王虎峰. 基于资源依赖理论的医疗联合体组建动因与模式选择[J]. 中国医院管理, 2019, 39(8): 1-4. |

| [18] |

张国华, 王富珍, 张沛刚. 基于DRGs的松散型医联体运行效果评价[J]. 卫生软科学, 2020, 34(3): 14-18. |

| [19] |

梁思园, 何莉, 宋宿杭, 等. 我国医疗联合体发展和实践典型分析[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(5): 42-48. |

| [20] |

周奕男, 葛慧欣, 白鸽, 等. 松散型医联体运作成效评价和内部博弈分析[J]. 中国卫生资源, 2020, 23(1): 84-87. |

| [21] |

段晖, 张英楠, 侯宇澄, 等. 我国医联体政策对基层社区医疗卫生机构服务能力的影响研究——组织联盟理论视角下的一项准实验研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2020(4): 4-16, 124. |

| [22] |

魏妍炘, 王振宇. 浙江省紧密型医联体托管合作的效果分析和思考——基于不完全契约理论[J]. 卫生经济研究, 2020, 37(9): 16-19. |

| [23] |

宋青, 才让, 赵晶. 紧密型医联体提升基层医疗服务能力的实践与探索[J]. 中国卫生质量管理, 2020, 27(6): 151-153, 157. |

| [24] |

魏毅, 马莉, 刘佳, 等. 基层医务人员视角的紧密型医联体建设效果评价与分析[J]. 川北医学院学报, 2020, 35(3): 538-541, 546. |

| [25] |

徐烨云, 郁建兴. 医保支付改革与强基层战略的实施: 浙江省县域医共体的经验[J]. 中国行政管理, 2020(4): 102-108. |

| [26] |

郁建兴, 涂怡欣, 吴超. 探索整合型医疗卫生服务体系的中国方案——基于安徽、山西与浙江县域医共体的调查[J]. 治理研究, 2020, 36(1): 5-15, 2. |

| [27] |

郑英, 胡佳, 代涛, 等. 安徽省天长市和福建省尤溪县县域医联体建设研究[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(5): 11-17. |

| [28] |

顾昕. 财政改革与浙江省县域医共体的推进[J]. 中国医院院长, 2019(17): 76-85. |

| [29] |

贺睿博. 整合型支付对县域连续性服务作用机制研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2019.

|