2. 首都医科大学国家医疗保障研究院 北京 100037;

3. 东京经济大学经济学部 日本东京 1858502

2. National Institute of Healthcare Security, Capital Medical University, Beijing 100037, China;

3. Tokyo Keizai University, Tokyo 1858502, Japan

我国第七次人口普查结果显示,人口出生率持续下降,老龄化程度进一步加深,少子老龄化带来的医疗和社会福利方面的压力日益加剧。十九届五中全会正式将“积极应对人口老龄化”作为国家战略,《“十四五”全民医疗保障规划》指出,要“适应我国经济社会发展水平和老龄化发展趋势,优化医疗保障协同治理体系”。《柳叶刀》发表的全球疾病负担中预测,到21世纪末,人口减少将成为全球性问题,包括日本在内的23个国家和地区的人口数量将下降50%以上,预计中国将下降48%。[1]在此背景下,社会保障和卫生服务体系应对老龄化的改革是国内外学术界和决策者共同关注的焦点。[2]

日本作为全球老龄化程度最高的国家之一,养老抚养率和疾病经济负担都比较高。2017年,日本医疗费用总额42.2万亿日元,占当年GDP的8%。从不同年龄组的利用情况来看,65岁以上人口的医疗费占总医疗费用的60%,45~64岁组占22%。[3]面对医疗需求上升,医疗费用上涨和康复护理服务需求的变化,日本政府对其医疗体系和医疗保障制度进行了持续的改革。根据世界卫生组织(WHO)的统计,日本国民平均期望寿命为全球最长,男性81.1岁,女性87.1岁。[4]全民覆盖的医疗保障制度下,占家庭总消费或收入10%以上的灾难性卫生支出发生率为4.4%,明显低于全球(12.7%)、亚洲(14.9%)和欧洲(7.6%)平均水平,与北美(4.4%)持平[5],成为发达国家中卫生服务体系绩效最好的国家。本文系统梳理日本医疗保障改革历史,分析其在社会经济和人口需求的变化背景下,医保和医疗的协同变革,以期为我国提供借鉴。

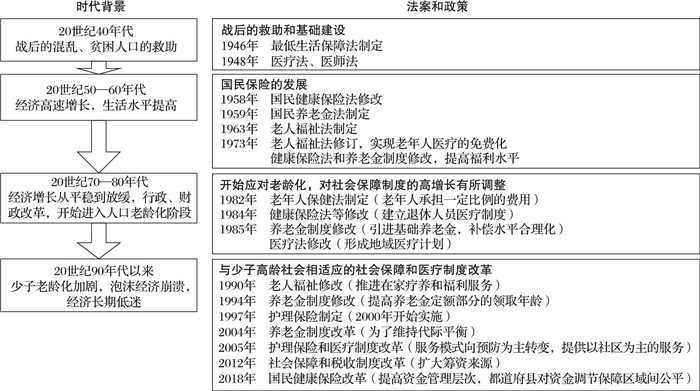

2 日本医疗保障制度适应老龄化变革的历程日本全民保障制度从20世纪50年代开始建立,保障福利随着经济的快速发展而上升,老年人趋于免费医疗。20世纪90年代,在泡沫经济破灭和少子老龄化的背景下,社会保障制度向有限福利制度调整,形成了与高龄社会相适应的长期护理保险、老人福祉制度和养老金制度(图 1)。

|

图 1 少子老龄化背景下日本社会保障制度的变迁 |

本文根据管理协同理论和世界卫生组织的卫生系统宏观模型,从政府治理、多层次保障、医保筹资与支付、基金预算与卫生规划、服务整合五个方面,分析日本以健康老龄化为中心的协同治理变革,推动以疾病为中心向以健康为中心转变,实现健康老龄化的目标。

3.1 政府治理变革实现部门协同管理日本的行政层次分为三层,分别为国家、都道府县(47个)、市町村(3 000多个)。当前日本国家层面主管卫生健康和社保的是厚生劳动省,相当于我国的人社部、医保局和卫健委的综合体,该部门经历过分而治之和协同一致的变革。

1938年,日本根据《厚生省官制》设置厚生省,1947年根据《劳动省设置法》设置劳动省,分别管理健康事业和劳动关系事业。1962年,设置社会保险厅。为了提高政府部门效能,2001年根据《厚生劳动省设置法》设立厚生劳动省,并废除厚生省和劳动省,2010年,废除社会保险厅,在中央层面形成职能高度统一的厚生劳动省,管理健康、医疗、育儿、福祉、看护、劳动、年金等政策领域。

2018年起,国民健康保险的资金由都道府县和市町村两个层次共同管理,在都道府县的层次提高基金调整和转移支付的能力,保障区域间的基金安全和公平。市町村作为社区发展的带头人,更加积极地推进参保人群的预防和健康促进工作。

在国家层面由厚生劳动省、地方层面由都道府县和市町村管理,这种管理主体统一的治理模式,有利于在医保资金、服务购买、公共卫生和公立服务体系等职责目标方面达成一致,提高政策制定和执行的效率,为医疗和医保改革的协同推进提供组织保障。

3.2 多层次的保障制度协同实现全民健康覆盖日本的医疗保障属于社会医疗保障模式,具有强制性,根据年龄、职业等加入法定的险种,由不同的管理主体负责监管。根据2021年厚生劳动白皮书,截至2020年3月末,覆盖74岁以下公务员、大中小企业正式员工及其家属的雇员医保(包括健康保险、船员保险以及各共济组合管理的保险)7 795.9万人,占总参保人数约62.2%;覆盖农民和自营职业者的国民健康保险参保人数2 932.4万人,占总参保人数23.4%;覆盖75岁及以上老人的后期高龄者医疗制度有1 803.2万人,占总参保人数14.39%。三大类确保了所有居民皆享有医疗保障,为居民利用基本医疗服务提供了经济保障,降低居民就医的疾病负担。

| 表 1 日本医疗保障制度类型和覆盖人群 |

为应对老龄化和经济低迷的双重挑战,日本逐步建立了覆盖对象和服务内容不同的多层次保障制度,以应对不同的健康需求。1990年修订了《老年人保健法》,增加了居家健康服务,行政监管由市町村(相当于中国的市区县级)负责,鼓励以家庭和社区为中心的养老和医疗服务模式,以缓解院内医疗资源的相对不足以及社会性住院带来的医疗资源的浪费。在少子老龄化的背景下,家庭照料能力不足,居家护理需求缺口逐步增加,1997年《护理保险法》出台,建立了长期照护保险制度,由医疗机构和介护机构提供以社区为基础的照护和居家照护等一整套内容丰富的服务[6],引导长期住院和康复需求向社区护理和居家养老转变[7]。

2006年,《关于确保高龄者医疗的法律》形成了由老年人保健制度(也称前期高龄者医疗制度)和后期高龄者医疗制度两部分组成的老年人医疗保障。老年人保健制度仍在国民保险和雇员保险的范畴内,筹资来自两种保障制度,覆盖65~74岁之间的人口。后期高龄者医疗制度则有相对独立运行的体系,覆盖75岁以上的人口,包括过去享受老年人保健制度的人,当年龄达到75岁后则转入后期高龄者医疗制度。这一制度的建立是医疗保障针对高龄者的年龄风险进行的一种调整,对后期高龄老年人的补偿比例提高,在筹资上实现就业人口对社会负担人口的交叉补贴,为高龄老年人的就医需求提供经济保障。

3.3 筹资与支付的变革,应对老龄化带来的医疗需求随着老龄化程度的不断加剧,日本一方面扩大筹资来源,改革社会保障和税收制度,上调中高收入老年人的负担比例,以应对少子老龄化带来的财政压力。另一方面,对医疗服务的支付(日本称“诊疗报酬”)每两年调整一次,通过价格杠杆加强对卫生服务的规制和监督。

日本就业人员的保险费率按照工资比例设定,在20世纪经济增长放缓的背景下,职工医保的参保费率占收入的比重从7.5%提高2020年的10%(根据2020年版厚生劳动白皮书统计的全国平均水平,各共济组合或健康保险组织的费率略有不同),由雇员和雇主各承担一半。根据日本国保法施行令29条,国民保险的筹资由个人和政府各承担一半,其中政府部分由国家固定负担34%,国家调整补助金9%,都道府县调整补助金7%,国民自己承担的部分通过应能负担(即按个人的能力负担,在医疗、护理、福利服务中,根据收入支付相应的价格和保险费)与应益负担(即承担与自己获得的利益相应的责任,根据与收入无关的服务内容支付,又可称为定额负担)[8]的总计来征收保险费。对于低收入者,在应益比例方面采取了一定的减免措施。雇员保险和国民保险的政策补偿比约为70%。

为了保障老年人的福祉,后期高龄者医疗制度的筹资中10%来自参保者缴纳,40%来自在职人口保险费的援助金,50%来自政府财政。对70~75岁人口的政策补偿比约为80%, 75岁以上为90%。根据年龄设立不同保障筹资和补偿比例的模式,以适应筹资可持续性风险和高龄者灾难性疾病经济负担的改革,提高了老年人卫生服务在经济上的可及性。

20世纪90年代以前,日本针对老年人的长期照护主要由地方政府出资,提供有限的长期照护服务,根据收入调查,政府负担贫困老年人口的费用,未被认定为贫困的老年人则需全额支付照护费用。2000年,《护理保险法》实施,旨在降低家庭照护者的负担,为被保险人群提供整合了卫生保健和福利服务的综合保险方案。使用长期照护服务的人承担10%的照护费用(低收入的被保险人有支付上限),其余支出则由保费和税收均担。根据厚生劳动省统计,2015年医疗介护综合基金1 628亿日元,其中医疗904亿日元,介护724亿日元。基金由国家从消费税收入中转移支付,国家级承担筹资的2/3,都道府县承担1/3,由市町村提出基金管理计划,并进行基金的支付管理,向医疗机构和介护机构购买服务。

在扩大筹资渠道的同时,日本通过支付制度的改革实现医保资金的战略购买,提高资金的使用效益。日本医疗保险中的诊疗报酬是对医疗行为进行相对值价格计算,类似我国医保改革中的点数法,包括临床检查、处置、治疗、手术、放射线诊断、麻醉等进行分数化(点数),一点对应10日元,不论是门诊患者还是住院患者的费用结算,都在总额费用的基础上按点数计算,并按照负担比例由个人和医保分别承担。点数表一般两年修改一次,负责修改及点数制定的中央社会保险医疗协议会由来自支付方、医疗方、公益方和学者等各方面的代表组成。点数表中除了列举各项诊疗项目的点数,也规定了医疗机构获取诊疗报酬需要满足的条件,例如医疗设施、人员配置标准、提供医疗行为的上限及其条件。如果违反上述条件,医疗机构申请的诊疗报酬会被审查支付机构减额(日本称“减点查定”)。诊疗报酬点数表对保险给付的范围和内容进行了有效的规制,有利于引导医疗方规范诊疗行为和推动分级诊疗的实现。

3.4 医保预算调整与卫生资源规划协同推进20世纪七八十年代日本经济高速增长时期,随着医保经费的充实,医疗服务的提供总量也迅速增加,同时出现了医疗机构分布不均、分工不明确等问题。1985年,日本《医疗法》提出了“地区医疗计划”,都道府县必须制定地区医疗计划,二级医疗圈规定必要的床位数、医疗机构间的分工合作、医疗服务人员的配置等。[9]在老龄化和少子化的双重压力下,日本持续进行卫生体制的改革,包括调整医疗机构的职能分工,增加康复期护理床位,缩短急性期住院天数,针对生活习惯病开展预防和干预措施。后期高龄者保险制度和长期护理保险的实施在医疗体系的改革中发挥了战略性购买和引导的作用。

日本的卫生服务体系分为医疗体系和保健体系,医疗体系主要包括医院(20张病床以上)和诊所(19张病床以下)。医院从功能上分为普通医院,特定功能医院(400张以上病床,并经厚生省大臣认证),地区医疗支援医院(200张以上病床,提供急救、研修服务),精神病医院和结核病医院。医疗体系从层级上分为三级,一级以最基层的行政层级为单位,包括诊所与一般医院,设置疗养病床与普通病床,为患者提供方便可及的医疗服务;二级是可以提供手术和住院服务的高等级医院,划分标准是社会经济状况和人口密度;三级是在都道府县行政级别建立的医疗机构,只提供疑难病症的手术和住院服务。保健系统主要提供公共卫生和预防保健服务,包括保健所和保健中心。

日本卫生资源的供给与其他发达国家不同,医保实现全民覆盖的前提下,日本的卫生筹资全部由公共医疗保险负担,价格也受政府统一管理;但是,卫生服务供给则以“医疗法人”等社会资本办医为中心,公立床位数约占30%[10]。这样的提供模式,既不同于欧洲以政府财政为基础,也不同于美国以商业保险为中心。与其他国家医疗资源相比,日本的每千人口床位数较高,达到13.1;同样面临少子老龄化的韩国与日本接近,为11.9,其他发达国家则明显低于日韩,如德国8.1,美国2.9,英国2.6,中国为5.7,明显低于日本的床位配置。日本的每千人口医生数为2.4,与中国持平,略低于英国(2.8)和美国(2.6)。日本的每千人口护士数11.3,在发达国家中同样处于较高水平,明显高于中国(2.7)。

| 表 2 2016年各国卫生资源比较 |

日本将疗养病床及结核病、精神病等病床之外的都称为普通病床,最初并不区分急性期病床和康复病床,随着老龄化的加深和福利制度的覆盖,社会性住院带来较长的住院天数和较高的住院费用,医疗保障筹资和卫生资源难以应对长期住院疗养或康复的需求。2013年,日本117万张病床的功能划分为高度急性期占15.5%、急性期占47.1%、康复期占8.8%、慢性期占28.6%。根据内阁官房情报调查会资料显示,日本正持续减少急性期病床,增加康复期病床,预计2025年,床位将保持115万~119万张,其中高度急性期床位占10.9%,急性期占33.7%,康复期占31.5%,慢性期占23.9%。

信息和科技资源的支持。在少子老龄化的背景下,为了确保社会保障体系的可持续性,日本在推进医疗保健大数据的应用和信息化改革。厚生劳动省的“数据卫生改革促进总部”倡导医护人员、介护人员、研究人员、保险公司和政府共同努力,打破机构间和部门间的信息壁垒,为人群和患者提供健康支持,使每个公民更容易了解自己的健康数据中的变化,并自行采取预防措施。利用数据进行健康管理,提高健康相关领域工作人员的积极性,从而提高生产率。通过以科学为基础的长期照护服务,减轻个人和家庭的疾病经济负担和焦虑感。在保障个人隐私和信息安全的前提下,为人群带来数据和尖端技术的成果,包括从人群、患者和用户的角度开发和提供医疗保健ICT服务。打通健康、医疗和长期护理的垂直划分结构,实现数据的有效共享和链接,建立整合型的医疗数据平台。

3.5 引导整合型服务模式的变革日本在全民医保的福利制度上升时期,卫生服务体系仍以医疗为主,日本学界称其为“70年代模式”,该模式面向平均寿命不到70岁,疾病结构以青壮年的急性病为主,通过急救、治疗、康复而实现回归社会的“医院完结性体系”。随着老龄化加深,本应有护理和康复承担的福利性服务也由医院承担,医疗、护理和福利的界限不清,出现了社会性住院现象,带来福利资源的浪费。日本厚生劳动省预计,到2025年,所有婴儿潮一代都将超过75岁,全国医疗费用总额和医疗服务需求将持续增加,部分医疗服务就无法在医院完结,需要从医院走向社区和家庭,逐步形成“社区完结型医疗”,并与长期护理、生活支援、高龄保障紧密结合。

2003年,日本政府提出了社区综合照护体系,将重点从标准化的照护转移到以家庭为中心、以社区为基础的整合型健康服务体系上,在服务时间、内容、提供主体等方面有更大的灵活性[11, 12],并规划在老龄化高峰的2025—2030年,通过社区综合照护体系,逐步形成以面向高龄者居家护理为基础的服务模式,将医疗机构和病床进行高度急性期、亚急性期、康复期和慢性期的划分,畅通转诊渠道,以患者为中心,承担不同诊疗阶段的职能。日本的介护保险和医疗保险是两个独立的社会保险制度,但在社区综合照护体系中医疗和长期护理往往很难区分,因此近年来日本改革的重点是探索如何加强医疗和长期护理的无缝对接。

社区综合照护体系以老年人家庭为中心,提供长期照护的场所可以是受照护者的家中、社区中心、生活辅助机构、护理院、医院和其他卫生机构,这些场所提供的照护和支持的范围和强度有所不同。以社区为基础的照护可以在老人的家中、社区或日间照管中心进行,无需老年人长期居住在养老看护机构,居家照护可以为老年人提供居家介护、生活支援、预防服务等,社区卫生资源可以提供覆盖全科专科门诊、口腔和药局的服务。当老年人需要入院治疗时,医疗资源分为高度急性期医院/床位、急性期医院/床位、康复期医院/床位和慢性病医院/床位,对高度急性期患者的服务重点是高质量的服务使病人能够尽快向急性期之后的医院和床位转诊,由专业人员协调在机构间的转诊转运,减少患者在急性期医院/病床的住院天数,转入康复期医院/床位或慢性病医院/床位进行后续治疗,在医院内部实现医养结合,并能够尽早恢复居家康复或护理(图 2)。日本的实践显示,以社区为基础的照护可以促进老年人就地养老,推迟老年人进入护理院的时间,减少其住院天数,提高生活质量,节约医疗资源,控制医疗费用。[13]

|

图 2 日本的社区综合照护体系 |

日本政府在管理职能拓展的过程中,逐步明晰了厚生劳动省的综合管理职能,由该部门统一协调规划和监管治理与健康有关的人财物资源。政府治理的变革有利于实现医保和医疗治理能力的同步优化,也有利于保障公立医疗机构的公益性,让医疗机构和医务人员对人群的健康负责。药品则与医疗分开,医药企业既遵循市场规则,又为医保支付所覆盖,通过公平竞争谋求合理合法的利益和发展,有效实现了医保、医疗和医药的协同变革。

我国十九届四中全会提出国家治理体系和治理能力现代化的战略规划,需要从中央到地方继续着力推进三医联动的改革,加大融合创新、协同发展的力度和进度。国家医保局成立以来,在医保制度整合和支付方式改革上取得了长足进展,三明医改的试点为三医联动改革提供了经验,各地仍需结合社会人口需求和经济发展的实际,因地制宜地探索政府治理能力的提升和服务提供体系的共同优化,构建多部门共建共商共治共享的多元治理格局。

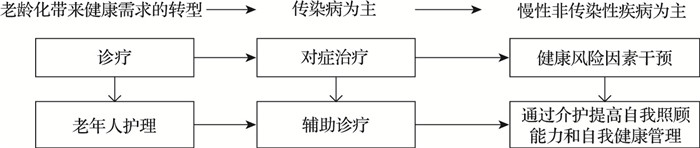

4.2 以提升老年人生活质量和促进其功能恢复为目标的价值理念引导改革日本在人口老龄化背景下的服务模式的转变显示,如果要持续满足老年人不断增长的需求,需要多部门的协调应对,需要政府内外各利益相关者的参与。更重要的是,必须改变以治病为中心的传统长期照护观念,建立以生命质量和健康为中心的全新思维方式及服务系统,加速发展以人为中心的长期照护服务体系。机构服务的内容从以疾病治疗为中心,转向以预防和管理病情发展为中心;老年人护理服务的重点从辅助治疗服务,转向支持和鼓励患者的康复管理和自我照顾能力的培养(图 3),让老年人有尊严、有质量地生活。[14]

|

图 3 应对老龄化的卫生服务模式 |

在我国健康老龄化战略的指引下,可以借鉴日本长期照护的两点导向,一方面,最大化老年人的内在能力,并通过介护服务将能力缺失代偿至一定水平,以保持老年人自身功能的发挥、维护其尊严和福祉。另一方面,长期照护需要加强社会凝聚力,形成政府为主导、社会公众参与的公益事业,保证社会的所有成员获得公平的福祉。在卫生保健服务中,尽可能引导老年人自身的作用最大化发挥,促使他们实现自我健康管理。

4.3 建立适应人口和社会经济变化的多层次医疗保障制度,实现全民覆盖日本的医疗保障制度经历了覆盖面扩大、保障制度变革、福利水平调整等变迁,逐渐形成一个充分整合的医疗保障系统,无论其经济发展水平或依赖照护的老年人在人口中所占的比重如何,政府应承担起主要的责任,确保系统的良好运行,但这并不意味着政府必须资助和提供所有服务。日本的社会医疗保险通过强制参保,实现人人享有保险,雇员及其家属的医保体现了雇员雇主共同筹资的责任;国民保险体现了个人和政府的筹资责任;在少子老龄化和经济发展低迷的双重压力下,为了保障老年人的健康福利,并实现代际补贴,建立了由个人、医保和政府共同筹资的后期高龄者医疗保健制度;同时也为不同人群提供了多样化的商业保险选择,体现个人和社会对健康的责任。筹资来源和管理方式的多层次保障体系,实现了不同人群的健康福祉。

在我国医保体系的建设中,存在参保未完全覆盖和保障制度之间差距的问题。有学者提出与日本类似的职工及其抚养人参保模式,例如,职工医保以家庭为单位参保,能够增加职工医保的参保人数,减少居民医保的参保人数,在当前筹资机制大体不变的情况下,职工家庭成员可快速提高保障水平,同时随着居民医疗保险参保人减少,财政补贴大体不变时,人均筹资水平可实现较快增长,有利于减少不同保障制度间的福利差距,实现高质量全民统一覆盖的制度目标。[15]

4.4 扩大筹资渠道和战略性购买,提高医保制度筹资的可持续性和使用效益日本政府为了对高龄者的年龄风险进行调整,在全民医保框架下建立了相对独立的后期高龄者保健制度,独立体现在五个方面,一是对象,覆盖所有75岁以上国民,即使过去被国民保险或雇员保险等制度覆盖的老年人,在达到75岁时,也被调整进入后期高龄者医疗制度;二是筹资,50%的资金来自政府,40%来自现收现付制下国家健康保险的筹资,只有10%的资金来自保险费;三是以老年人个人为单位参保,而不同于其他保险以家庭为单位参保,参保筹资综合考虑了应能比例和应益比例,降低了低收入人群的参保负担;四是自付比较低,为10%,其他保险制度约为30%;五是管理主体不同,后期高龄者医疗制度在各都道府县设立由全部市镇村加入的跨区域联合,由市镇村负责筹资,跨区域的联合负责基金的管理和运营,比国民健康保险提高了统筹的层次。

后期高龄者保健和长期照护保险等制度,通过筹资来源的多样化,减轻高龄老年人的疾病经济负担,改善老年人的健康状况。诊疗报酬制度的实施则从服务价格和服务内容上形成对医疗服务提供方的监管机制,有利于对国民医疗费用起到宏观管理的作用,对医疗费用的各部分组成及在机构间的分配形成调节效应。

我国在改革中可以借鉴日本对高龄老年人提供医保筹资和长护服务方面的经验,但是,也要注意一些争议性问题,如75岁一刀切的做法是否适宜,以及由此带来的参保人身份的变更和保障制度的复杂性问题。这类改革需要对参保人的纳入标准、人口结构变化情况下资金的筹集和使用等问题进行充分的论证,才能保障制度设计的合理性和可持续性。点数表的诊疗报酬制度可以为我国门诊和住院的按点数付费改革提供一定借鉴,但也需要注意我国诊疗服务在区域间和机构间较大的差异性,需要精确的测算和数据基础,以免对医疗机构的稳定运行和服务提供积极性产生不良影响。

4.5 提供适宜居家养老的医疗、公卫和医保的整合型服务模式日本的经验显示,老年人继续留在原社区,在整个老龄化的过程中保持其社会关系,这是老年人的普遍偏好。老年人居家养老有不同的方式,一种是继续在原有的家庭生活;另一种模式是,在保持与社区、朋友和家庭联系的同时,搬到更安全,更适合他们需要的住所生活。社区养老或居家养老需要提供一系列广泛的服务和家人般的照护者,两者相结合,可以使老年人同时获得专业的照护服务和舒适的居家生活。日本长期照护保险为实现老年人的居家养老和社区康复服务提供了可持续的筹资基础,保障了卫生服务质量。

虽然在提高服务利用率和健康结果方面有显著成效,日本的长期护理保险和整合型服务仍面临公平性和可及性的挑战。一方面,由地方财政承担长期护理保险的筹资,在不同地区存在筹资和福利水平的差异,在日本国内也存在如何在全国范围内均衡服务可及性的争议[16]。另一方面,由于老年人仍需承担一定比例的自付费用,受老年人支付能力和养老金的影响,可能会影响到低收入人群服务的可及性。

由于社会经济、人口结构、文化价值和卫生资源等差异,我国的医疗保障体制跟日本有所不同,在建立整合性系统的过程中,需要考虑到现有和未来的老年人数量,及其对健康服务的需求、服务提供模式、卫生资源,以及卫生服务提供能力。其他需要考虑的因素还包括是否存在相关信息和数据系统、基础设施、医疗技术,以及与老年人保健相关的资源与政策。

4.6 以立法为基础推进保障和服务体系的改革日本从建立全民医保,到老龄化背景下的持续改革中,都是立法先行,如20世纪五六十年代颁布《国民健康保险法》和《老年人福利法》形成了全民医保和老年人的医疗保障体系,20世纪80年代发布《老年人保健法》对保障制度进行重新评估和调整,此后根据社会经济发展和人口问题的重点,持续对各项法案进行修订。我国医疗保障局也在积极推进医疗保障法的立法工作,需要形成以国家医疗保障法为上位法,配套若干行政法规和部门规章的系统的医疗保障法律体系,为深化医疗保障制度改革提供法律依据。

4.7 借助互联网和人工智能的发展,鼓励创新型辅助技术的开发和应用随着医学模式的转变和医疗技术的进步,以疾病治疗为中心的服务模式,已经拓展到包含预测、预防、诊断、治疗、预后和功能再生于一体的全程服务模式。创新性的健康辅助技术,如远程监测和护理机器人等,能够促进老年人自我健康管理功能的发挥,提高老年人及其照护者的生活质量,提供个性化的护理和关怀服务。5G和AI等新技术的应用,实现了在线诊疗、远程手术等新的服务模式,能够提高卫生服务的可及性,减少个体和社会的经济支出,使老年人能够就地养老。

在少子老龄化的背景下,日本促进医保和医疗的协同改革的一些做法值得我国借鉴。改革以立法先行,调整政府的治理结构,逐步扩展和整合厚生劳动省的管理职能,推行国民皆保险的同时,面向老年人口需求建立高龄者保健和长期护理的多层次保障制度,从而平衡卫生服务的可及性和医保筹资的可持续性。在筹资与支付的改革中,通过预算和价格杠杆引导服务模式和理念的变化,以及医疗机构和床位、人力等资源的配置,形成以社区和家庭为中心,融合诊疗、预防、保健、康复、养老和护理的整合型服务模式,从而向健康老龄化的目标迈进。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Vollset Stein Emil, Goren Emily, Yuan Chun-Wei, et al. Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100:a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study[J]. The Lancet, 2020, 396(10258): 1285-1306. DOI:10.1016/S0140-6736(20)30677-2 |

| [2] |

李方舟, 张皓, 秦嘉, 等. 社会保障的研究状况、理论热点与合作网络——基于《社会保障制度》2011-2019年转载文章的Cite Space分析[J]. 社会保障研究, 2020(6): 96-110. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2020.06.010 |

| [3] |

UN. World Population Ageing 2019: Highlights[R]. 2019.

|

| [4] |

World Health Organization. World health statistics 2020: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals[R]. 2020.

|

| [5] |

World Health Organization, World Bank. Global Monitoring Report on Financial Protection in Health 2019[R]. 2019.

|

| [6] |

Kato R R. The future prospect of the long-term care insurance in Japan[J]. Japan and the World Economy, 2018, 47: 1-17. DOI:10.1016/j.japwor.2018.02.002 |

| [7] |

World Health Organization. World report on ageing and health[R]. WHO Press, 2016.

|

| [8] |

大辞泉編集部. デジタル大辞泉[M]. 日本: 小学馆, 2020.

|

| [9] |

李莲花. 日本医疗保障[M]. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2021.

|

| [10] |

岛崎谦治. 日本的医疗——制度与政策[M]. 何慈毅, 吴凯琳, 瞿羽, 译. 南京: 南京大学出版社, 2016.

|

| [11] |

Sugawara S, Nakamura J. Gatekeeper incentives and demand inducement: An empirical analysis of care managers in the Japanese long-term care insurance program[J]. Journal of the Japanese and International Economies, 2016, 40(7): 1-16. |

| [12] |

杨哲, 王茂福. 日本医养结合养老服务的实践及对我国的启示[J]. 社会保障研究, 2021(1): 93-102. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2021.01.010 |

| [13] |

封婷. 日本老龄政策新进展及其对中国的启示[J]. 人口与经济, 2019(4): 79-93. DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.04.006 |

| [14] |

周加艳, 沈勤. 日本长期护理保险2005-2017年改革述评与启示[J]. 社会保障研究, 2017(4): 101-112. |

| [15] |

李珍. 迈向高质量全民统一覆盖的医疗保险制度[J]. 中国卫生政策研究, 2020, 13(1): 2-8. |

| [16] |

Nanako T, Haruko N, Akihiro N, et al. Population ageing and wellbeing: lessons from Japan's long-term care insurance policy[J]. The lancet, 2011, 378(9797): 1183-1192. DOI:10.1016/S0140-6736(11)61176-8 |

(编辑 刘博)