近年来,为有效应对医疗健康服务体系条块分割、层级断裂、竞争无序、缺乏协作等问题,更好满足经济社会快速发展、人口老龄化加剧等背景下日益多层次、多样化的健康需求,不同卫生体制国家均围绕构建整合型医疗健康服务体系开展了理论研究和实践探索。[1, 2]我国以多种形式的区域医联体为抓手构建分级诊疗制度,重塑和整合医疗健康服务体系。治理机制是实现体系整合的核心机制之一,从现有研究看,国外学者主要围绕整合型医疗卫生服务体系的概念内涵、理论框架、特定整合干预项目及其实施效果评价等开展了相关理论与实践研究。[3-6]国内研究则主要聚焦整合型医疗健康服务体系的国际经验以及我国医联体的实践进展、效果评价等方面[7-10],近年来也有部分学者开始引入协同论[11]、不完全契约[12]、社会网络[13]、多中心治理[14, 15]等经济学、管理学、社会学、公共政策学的理论和方法,分析体系内部的分工协作、治理、激励等机制,但尚处于起步阶段。本研究从多中心治理视角出发,探索构建区域整合型医疗健康服务体系多中心协同治理框架,深入剖析实践中的现实困境,并提出政策建议,以期进一步丰富相关理论研究,为我国构建区域整合型医疗健康服务体系提供参考。

1 多中心治理理论及其适用性 1.1 多中心治理理论多中心治理理论是由奥斯特罗姆夫妇于20世纪60年代创立的公共事务治理理论[16],认为公共事务的治理应该摆脱市场或政府“单中心”的治理方式,建立政府、市场、社会三维框架下的“多中心”治理模式[17]。多中心治理理论以自主治理为基础,允许政府、企业、非营利组织、公民等多个权力中心或服务中心并存,通过循环往复的信息交流以及谈判、协商等方式,在不断博弈与竞争中寻求最佳合作方式,给予公民更多的选择权和更好的服务。[14, 18]公共池塘资源是多中心治理理论主要适用的研究对象,是一种人们共同使用整个资源系统但分别享用资源单位的公共资源[19],具有非排他性和竞争性特征;特别是在较小规模公共池塘资源的环境中,人们可以通过沟通和交流,建立起信任依赖甚至合作关系,使个体在参与集体活动中表现出利他的一面,从而为自主治理提供可能[20]。目前,多中心治理理论多用于环境与自然、教育、社区事务等公共事务领域治理的研究。

1.2 在整合型医疗健康服务体系研究中的适用性构建区域整合型医疗健康服务体系作为我国医药卫生体制改革的重要内容,属于公共事务范畴,引入多中心治理理论具有较好的适用性。

1.2.1 区域整合型医疗健康服务体系的小规模公共池塘资源属性我国区域整合型医疗健康服务体系主要通过治理、筹资与支付、技术等的有效联结,协调区域内不同类型和级别的医疗卫生机构,共同为辖区居民提供连续可及、综合协调、覆盖全生命周期的基本医疗卫生服务。基本医疗卫生服务属于典型的公共池塘资源,区域内所有居民均依法享有其使用权,即具备非排他性;但同时,每个单位的基本医疗卫生服务不能由多个居民同时共同享有,且随着使用人数的增加,服务供给成本会相应增加,即具备竞争性。此外,我国区域整合型医疗健康服务体系的实践主要集中在县域、城市社区等小规模环境,属于传统的熟人社会,比较容易形成相对稳固的信任关系,为通过沟通和协商实现整合奠定一定的基础。

1.2.2 单中心治理的失灵与困境公共事务的复杂性和多样性,决定了单一治理主体很难全面掌握准确的信息,并做出科学决策。传统的公共事务治理是市场或政府两种“单中心”模式,“理性经济人”在使用公共池塘资源时追逐自身利益的最大化,使得“集体行动困境”等难以避免;而由于信息不对称、缺少竞争和监督等因素,政府治理往往容易引发寻租和腐败、资源配置和政策执行的低效率等政府失灵现象。因此,需要建立政府、市场、社会共同参与的“多中心”治理模式,以有效克服单一主体所引发的治理失灵,实现公共池塘资源的有效治理、高效供给和可持续发展,更好满足资源占用者的需求。[21, 22]

作为一种公共池塘资源,基本医疗卫生服务的供给涉及政府、公私医疗卫生机构、患者及家属等多个主体,主体间以及主体与环境之间相互作用,并不断调整自身行为以相互适应,推动系统向更好方向演化。[23]长期以来,我国医疗健康服务体系的治理主要以政府为主导,多为自上而下、单向度的行政命令和政府行政权威的治理模式[24],缺乏多元主体共同参与治理,导致区域医疗健康服务体系割裂、竞争无序、缺乏协作等问题,亟需建立多元主体协同的多中心治理模式。

1.2.3 国家宏观政策与卫生健康行业的政策导向党的十八届三中全会公报和十九大报告相继提出“发挥政府主导作用,鼓励和支持社会各方面参与,实现政府治理和社会自我调节、居民自治良性互动”与“打造新时代共建共治共享的社会治理格局”,突出强调政府、市场和社会三者间的互动和协作。[25]卫生健康行业将“共建共享”作为实施“健康中国”战略的基本路径,提出“坚持政府主导,发挥市场机制作用”以及“坚持政府主导与调动社会、个人的积极性相结合”;同时,分级诊疗、医联体等具体政策也提出“转变政府职能”“实行管办分开”“探索成立理事会”“充分发挥市场机制作用”等内容,均呈现出由单中心向多中心治理转变的趋势。由此可见,从多中心治理视角分析我国构建区域整合型医疗健康服务体系的逻辑与路径,符合国家宏观及行业政策的导向和趋势。

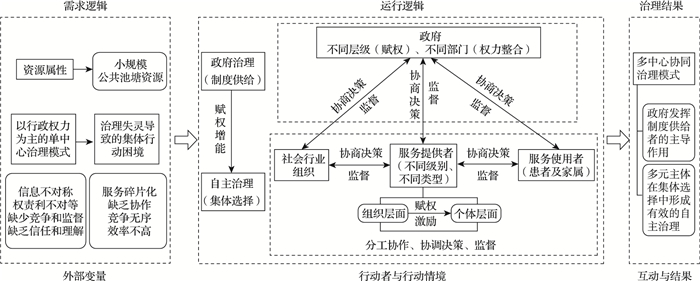

2 区域整合型医疗健康服务体系多中心协同治理框架本文借鉴制度分析与发展框架(Institutional Analysis and Development, IAD)对区域整合型医疗健康服务体系的多中心治理框架进行梳理,该框架是研究公共池塘资源治理最常用的框架之一,提供了链接多层次主体行为的基本架构。[26]在区域整合型医疗健康服务体系中,政府发挥制度供给者的主导作用,不同类型多元主体在集体选择过程中形成有效的自主治理,从而形成多中心协同治理模式(图 1)。

|

图 1 区域整合型医疗健康服务体系多中心协同治理框架 |

多元主体参与的协同治理结构是治理体系整合的内在要求,实质是政府、社会与市场三者关系的重组与重构过程[27],使得“自上而下”的外生性制度与“自下而上”的内生性制度相契合,解决制度供给、监督失灵、可信承诺等治理困境,以保障协同治理体系的构建与可持续发展。

2.1.1 政府发挥制度供给者的主导作用政府在制度供给中发挥主导作用,同时基于“社区赋能”理念[28],给予社会和市场相对独立和充分的治理空间。政府在治理中的主导作用主要体现为赋能式制度供给而非简单的替代与放权,构建“政府—组织—个体”的赋能传导链条,以增强资源整合力和政策执行力,即以公共权力为培育自治主体的治理能力创造环境条件和制度空间。政府权力观念与干预方式的转变,既不能单纯依赖财政投入与科层组织,也不完全寄希望于自治主体内生的组织和动员能力,而是要通过规则设计、资源投入等方式助推区域医疗健康服务体系内部的赋能平台建设,激励并引导利益相关的服务提供者、使用者、社会行业组织等在平台上进行平等的沟通、协商、合作与决策,促进形成整合型医疗健康服务供给的新规则。政府的不同层级和不同部门职能各不相同,政府制度供给主体作用的有效发挥,一方面有赖于上级政府对地方政府的合理赋权,以提升地方政府的资源动员能力和政策创新动力;另一方面需要对政府相关部门的权力进行适度整合,以减少因部门利益冲突可能带来的制度供给困境。此外,政府在制度设计时,应积极与服务提供者、使用者、社会行业组织等主体沟通协商,以确保外部制度与地方性规则的有机融合;同时加强外部监督,为自主治理提供保障。

2.1.2 多元主体在集体选择中形成有效的自主治理构建多元化、网络化的自主治理体系,实现有效相互监督与可信承诺。自主治理的主体应包括医疗健康服务提供者、使用者、社会行业组织等不同行动主体,将不同行动主体嵌入治理网络中,视为网络中的一个节点,赋予相对平等的权利,在信息公开透明的条件下,通过循环往复的协商,产生集体选择、可操作层面的制度与规则,形成有效的集体行动,从而实现服务整合的目标;同时可反向监督政府行为,促进形成政府与自主治理主体相互合作与制约的制度和行动体系。

第一,充分发挥具有绝对信息优势的服务提供者在自主治理中的核心作用。具有同质化目标、利益、价值观且相互理解和信任的不同级别、不同类型的服务提供者,在政府引导下,自发组建利益共享与风险共担的共同体,在明确的功能定位和权责利规则下,针对整合的关键问题,以平等协商形式自主制定相应规则,同时通过成本较低且有效的内部监督,在确保规则执行的同时解决共同体成员的可信承诺问题。服务提供者又可分为组织层面的医疗卫生机构(管理者)和个体层面的医务人员,由于医务人员是服务的直接提供者和制度的最终执行者且更具信息势能,因此应注重对医务人员的赋能,特别是提高其在规则制定中的参与度。

同时,通过充分发挥市场机制作用,服务提供者的举办主体更加多元,形成政府办和社会办医疗卫生机构间的良性竞争合作关系,提高管理服务效率和体系治理效能,更好满足居民健康需求。

第二,发挥服务使用者作为自身健康第一责任人的作用。注重培养服务使用者的自治意识与能力,强化其自治权力与主体地位。患者及家属是医疗健康服务的直接使用者,其健康需求的满足与健康水平的提升是体系整合的最终目的,他们有权且应该参与自主治理的全过程。应注重对服务使用者的赋能,通过宣传引导、健康教育、畅通渠道等方式,提高其在临床决策、规则制定中的参与意识和能力,使其需求和偏好获得充分尊重、顺利表达和及时反馈,进而形成主动且持续的公民自治意愿与行为。

第三,积极发挥社会行业组织“粘合剂”和“缓冲层”的作用。社会组织包括由服务提供者组成的各类行业协会以及由服务使用者组成的各类自治委员会等,前者主要由行业精英组成,具备较强的专业性和独立性,应充分发挥其在行业标准与规范制定、第三方监督评价以及共同体决策支持等方面的作用;而后者多由对改革具有较高热情也有时间和精力的居民组成,应为其合法化发展提供必要的资源和制度保障,使之成为代表服务使用者表达诉求、行使监督权的一支重要自治力量。

2.2 实现制度有效嵌入的核心机制区域整合型医疗健康服务体系多中心协同治理模式,是多元自治主体在政府赋能式供给制度作用下,基于初始资源禀赋,通过理性调节自身协作意愿和行为,形成集体行动而实现。基于“赋能式供给”的理念逻辑,作为外部干预的公共权力不是直接对主体行为施予允许或禁止,而是作用于具体时空情境以引导其转变价值观念与行为方式[28],这就决定了制度不能只作为外部威慑或约束,必须“嵌入”区域医疗健康服务体系这一场域,才有可能发挥其赋能作用。

2.2.1 赋权增能机制第一,上级政府对下级政府合理赋权。使地方政府获得一定的政策裁量权,更有可能制定出符合地方实际且具有可操作性的创新性制度,提高制度嵌入的可能性。第二,政府对多元化的自治主体适度赋权。通过制定权责清单、去行政化的组织结构调整、建立契约规范制度等形式[29],厘清政府行政权力与其他主体自治权力的边界,为自治让渡空间;明确不同治理主体(包括医疗健康服务提供者、使用者和社会行业组织等)的权责利关系,在决策、监督评价、政策调整等政策过程中,建立多元自治主体的准入与退出机制,明确具体途径、权责利范围等,实现对相关主体适度的赋权与增能,使其具有平等参与决策的意识、权力与能力,特别是要重视建立医务人员参与治理的机制和渠道。

2.2.2 沟通协商机制第一,建立政府与自治主体间的沟通协商机制。在相对稳定的小规模公共池塘资源系统中,人们在长期交往中形成的共同行为准则、互惠处事模式以及信任和社群观念等地方性规则,是引导集体行动的重要力量;只有当外部制度与这些地方性规则有效融合,才有可能实现制度的有效嵌入。[22, 28]因此,在外部制度制定时应广泛吸纳服务提供者、服务使用者、社会行业组织等的意见与建议,增强制度的本土化程度;同时,通过建立联席会议制度、组建权力整合的管理机构等形式,建立政府相关部门间的沟通协商机制,以增强政策的协调性。第二,自治主体内部搭建沟通协商平台。赋能式供给所囊括的一系列自治行为,均遵循民主协商原则,主要表现为平等参与、理性讨论和合作供给三个方面,而协商过程本身就是积累公共参与技能和培育政治效能感的个体赋能过程。[28, 30]因此,为实现各级各类服务提供者、服务使用者、社会行业组织等主体的自主治理,可通过建立例会制度、组建理事会等协调机构、搭建协商平台等途径,建立公开、透明、平等的沟通协商机制,基于反复的沟通、协商和谈判,减少信息不对称,确保共同制定的整合相关规则能最大限度满足辖区居民的健康需求以及多元主体的利益诉求,建立长期持续的信任关系。

2.2.3 激励约束机制个体利益与集体利益相一致的激励约束机制,是解决利益合谋所致的动力缺失与监督失灵的关键。实现制度供给之后,自治主体面临着“搭便车”、逃避责任以及各种机会主义诱惑,需要依靠自治主体之间的相互监督和政府的外部监督,并对履约者给予经济或非经济奖励、对违规者采取分级制裁措施,激励自治主体履行遵守规则的承诺,确保制度的有效嵌入,进一步增强信任关系。[22]具体来看,政府可综合运用财政补偿、医保支付、医疗服务价格、绩效考核等治理工具,实现对自主治理组织层面的核心主体——各级各类医疗卫生机构及其组成的共同体政策执行进行激励和约束;同时,通过建立与组织目标一致的人事管理、薪酬分配、绩效考核等机制,促进激励约束由组织层面向个体层面的有效传导,实现个人利益与集体利益的统一,进而形成集体行动的内生动力。

3 区域整合型医疗健康服务体系治理实践的困境新医改以来,我国积极推进多种形式的区域医联体建设,深入开展家庭医生签约服务,着力构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗制度。经过十余年的实践探索,宏观政策框架初步形成,体系结构持续优化,公平性和可及性不断增强,效率得到有效提升;但是对比区域整合型医疗健康服务体系的理想治理形态,我国仍面临诸多现实困境。

3.1 治理主体的作用尚未有效发挥,多中心治理结构欠均衡 3.1.1 政府的治理责任仍不清晰,缺位和越位现象并存第一,在制度供给、财政投入等方面存在职能缺位。整合相关制度政策和标准规范的制定较为滞后,制度供给缺乏连续性,政策协调性不足,政府仍过多依赖行政命令、突击检查等权力干预式监督管理,治理随意性大、稳定性差、持续性弱。[24]部分地区政府对公立医疗卫生机构的投入责任落实不到位,公立医院仍然存在举债经营,基层医疗卫生机构软硬件设施落后、技术水平和服务能力不高,严重影响其公益性和患者信任度。第二,在资源配置与管理、价格制定等方面存在职能越位。政府与公立医疗卫生机构的权责利界定不清晰,政府仍然集行业管理权、规划权、监督权、所有权和部分经营权于一身,管办不分容易导致公立医疗卫生机构的垄断以及对其监管的不到位,使之缺乏提升服务质量和效率的动力;加之政府对药品和医疗服务价格的严格管制,使得价格制定并非基于价值且许多服务价格远低于成本,导致供给行为扭曲。[31]

3.1.2 多元主体治理作用发挥不足,自主治理格局尚未形成第一,服务提供者参与整合的积极性不高。医疗卫生机构作为服务的直接提供者,特别是拥有市场和技术优势的大型公立医院参与整合的意愿较差,部分城市医联体、医疗集团等是由政府行政命令指定,机构选择权利有限;相较于参与整合,维持现状带来的确定性收益更高,无法形成统一的目标和利益;加之机构间缺少共同的文化和价值观以及互联互通的信息系统,导致整合的意识、动力和能力均不足,形式上的整合变成了不同机构在环境容忍度范围内依据服务能力拓展功能边界,反而加剧了大型公立医院对基层医疗卫生机构人才、患者的“虹吸”,而非整合与协作。[13, 24]第二,服务使用者参与治理的渠道不畅。作为服务使用者的患者及家属,由于卫生健康领域的专业性和信息不对称,较少表达自己的意见,或意见往往不被采纳,因此参与整合相关规则制定及实施的动力不足、能力不够;加之缺乏畅通的决策参与渠道、公民自治组织力量薄弱,患者及家属的主体作用未能有效发挥。第三,社会组织的行业治理作用发挥较小。我国卫生健康行业社会团体发展较为滞后,大部分为政府相关部门的直属机构,功能定位不清、缺乏独立性和自主权;针对性的法律法规和配套政策不健全,资金筹措困难和人才紧缺等严重制约能力的提升和可持续发展,致使其行业治理作用发挥不足。[32]

3.2 赋权不足导致的制度嵌入困境 3.2.1 以“组织替代”与“组织悬浮”为表现的“制度嵌入”困境“组织替代”主要表现为在长期以行政权力为主的单中心治理模式下,政府职能转变不到位,区域医联体这一新型组织的自主经营管理职能和权力被行政部门的惯性组织权威吸纳和消解,自治主体间较少通过自主协商形成集体行动,体系治理的权力秩序仍然锁定在政府单一主导的既有路径中。“组织悬浮”主要表现为医联体的“联而不动、动而乏力”,各自治主体间缺乏信任和理解,仍然各自为政,理事会等议事协调机构始终悬浮于体系之上,形同虚设。“组织替代”和“组织悬浮”使得外部整合制度与地方性规则难以实现有机融合,难以实现区域医疗健康服务体系整合的政策目标。

3.2.2 赋权程度不足且缺乏增能机制政府角色定位没有走出“替代”与“放权”的二元选择,没有转向利用公共权力设计整合制度、培育多元主体自主的合作能力。政府集行业管理权、规划权、监督权、所有权和部分经营权于一身,这种自上而下的决策机制导致政策执行的“最后一公里”困境、监管者缺位等。在已赋予自主经营管理权的范围内,由于公立医疗卫生机构、医务人员与居民等自主治理主体缺乏相应的意识和能力,加之自治主体间的权力结构仍以单中心为主,而非真正意义上的多元化、网络化的权力结构,如区域医联体内部是以牵头医院替代政府成为主要决策者,基层医疗卫生机构以及作为政策执行主体的医务人员缺少参与决策的途径,不同行动主体之间无法通过循环往复的公平博弈,形成满足各方利益诉求、自下而上的行为规则,导致自主治理主体之间产生了内生性的高额交易成本。

3.3 治理机制不健全,治理工具使用不当 3.3.1 沟通协商机制仍不健全不同治理主体之间以及同一治理主体内部不同部门和组织的沟通协商机制有待健全。由于“各自为政”的行政体制和部门利益的分化[24],卫生、医保、人社、财政等政府主体内部相关部门缺乏制度化、常态化且平等的沟通协调机制;不同层级政府或不同部门的相关政策有时存在冲突,条块化政策制定与属地化管理的矛盾等,使政策的协同效应难以发挥;医联体理事会、各专业委员会等正式的议事协调机构职能落实不到位,信息互联互通存在障碍,均影响机构间的有效沟通协作,特别是影响基层医疗卫生机构参与整合决策的程度。

3.3.2 激励约束工具使用不当“患者、政府、医疗卫生机构、医生”所形成的多级“委托—代理”链条中有效的激励约束尚未形成。[33]在患者与政府的一级委托代理关系中,医保是主要的激励约束工具。在我国以基本医保为主体的医保制度下,医保部门是基本医保资金的主要管理者和医保相关政策的制定者,而作为医保资金出资人和使用者的患者,实际上缺乏对医保政策制定的参与权、对医保经办管理机构的选择权以及对医保部门行为的监管,使得当前医保管理更加注重控费和基金运行安全,而忽视了患者整合服务需求的满足。政府对公立医疗卫生机构的二级委托代理关系中,财政补偿、价格制定、医保支付和行业监管是主要的激励约束工具。政府财政投入普遍存在补偿不到位、资金绩效考核缺乏对提供整合服务的引导、医疗服务与公共卫生服务分开支付等问题。[24]医疗服务价格主要由政府相关部门制定,由于缺乏科学成本核算,无法充分体现医务人员技术劳务价值,不同级别医疗卫生机构和医疗服务项目的比价关系尚未理顺,不利于机构间和专业间的整合协作。复合式医保支付方式改革仍处于探索阶段,绝大多数地区以医联体为单位的总额预付制仅覆盖城乡居民基本医保,缺乏科学合理的总额测算机制和结余分配方案,致使各级医疗卫生机构只实现了结构整合,缺乏促进功能整合的内在动力。政府是医疗服务行为的主要监管者,社会行业组织、居民等第三方监管主体力量薄弱甚至缺失,多元监管主体的协同机制不健全,监管客体仍以单个医疗卫生机构为主,难以形成对区域整合型服务体系的有效约束。在公立医疗卫生机构对医生的三级委托代理关系中,人事薪酬制度是最主要的激励约束工具。当前多数地区主要通过行政命令、提供额外补贴以及职称晋升必须有规定时间的基层服务经历等方式激励上级医院医生与基层医务人员的技术协作,在对医务人员的绩效考核和监督管理中,缺乏对整合协作的针对性和有效性激励。

4 区域整合型医疗健康服务体系多中心协同治理的实现路径 4.1 以健康为中心、以需求为导向明晰整合服务边界,构建适宜的整合策略充分了解并评估区域内人口的社会学特征、行为生活方式、环境等健康影响因素,动态监测疾病谱变化趋势,明确基本医疗卫生服务需求并适时调整,从以治病为中心转向以健康为中心,明确将健康促进、疾病预防、临床诊疗、康复护理、临终关怀等覆盖全生命周期的健康服务均纳入整合范围。基于明晰的整合服务边界并结合基础资源条件、专科特长、服务人群特征等,明确各级各类医疗卫生机构的功能定位和诊疗范围,确保通过良性竞争与协作为区域内居民提供连续、综合、适宜的整合医疗健康服务。充分结合本地实际和特点,因地制宜制定行之有效的整合策略。

4.2 充分发挥多元主体作用,推动形成网络化的多中心协同治理格局 4.2.1 转变政府职能、明确治理责任,发挥好制度供给者的作用按照权责一致的原则,发挥好政府制度供给、资金投入、外部监管等治理责任。第一,充分落实政府的投入责任,建立财政投入稳定增长机制,特别要加大对基层医疗卫生机构的补偿力度;创新财政投入方式,探索完善政府向社会办医疗卫生机构购买基本医疗卫生服务机制,强化资金绩效考核,提高资金使用效益。第二,以《基本医疗卫生与健康促进法》等为依据,在广泛吸纳专业和社会意见基础上,将构建整合型医疗健康服务体系中已达成共识的规律性内容以法律法规形式进行固化,并完善医疗健康服务要素准入、应用、退出等监管标准体系,为其他主体参与整合创造良好的制度和政策环境。第三,加大对其他治理主体的赋权增能力度,服务体系规划重点转向基于需求明确资源类型、数量、分布等,不对举办主体做过多限制;将资源配置、药品和医疗服务价格制定等职能转移给市场,充分赋予公立医疗卫生机构的运营管理自主权,并促进社会行业组织的发展,更好发挥其行业自律和第三方治理的作用。[14]

4.2.2 提升多元主体治理意识和能力,形成有效自主治理第一,赋予医疗卫生机构自主选择权,由其根据自身专业特点、运营管理状况、辖区居民的健康需求等,自愿并合理选择整合协作的机构,而不是简单依靠行政命令强制分配,避免规模过大、牵头机构权力过于集中而引起过高的组织成本;充分发挥医疗卫生机构自治作用,通过机构间的平等协商,自主确定整合形式以及分工协作、利益分配和风险分担、信息共享、内部监督等机制[13],促进机构间目标、利益、文化与价值的统一。第二,积极培育辖区居民的公民意识和公共精神[34],引导其充分认识整合服务与自身利益息息相关,转变原有的“被动接受服务和管理”的观念;开展多样化的宣传教育活动,增强居民参与决策的积极性,更好发挥其参与整合策略制定以及相互监督的作用。第三,大力发展社会行业组织,政府充分授权,明确其行业治理的具体职能,确保独立性和专业性;建立多渠道筹资机制,强化自身能力建设,增强其权威性,更好发挥在管理规范和技术标准制定等行业治理中的作用。

4.3 健全治理机制,合理使用治理工具,发挥多中心治理的协同效应 4.3.1 建立长效、稳定的沟通协商机制加强不同治理主体间的沟通与协商,重点畅通居民参与整合决策的渠道,如在医联体理事会或监事会中增加一定比例的居民代表、成立患者委员会、设立线上线下意见反馈平台等;并积极吸纳专家学者、医药企业代表等参与整合决策制定。充分发挥医共体改革领导小组、多部门联席会议制度等现有协调机制的作用,促进同级政府相关部门在各自职责范围内协同合作,为构建区域整合型医疗健康服务体系提供制度保障;同时,加强不同层级政府相关政策的同步联动[24],特别是要加大上级政府对改革试点地区的支持力度,赋予其充分的改革自主权,确保政策的上下协调和可持续性。而在县域医共体、城市医疗集团等医联体内部,需进一步落实理事会、监事会、各专业委员会等的沟通协调职能,加强常态化的信息交流与沟通,建立有效的冲突化解机制[35],形成机构间协调、紧密、持续的互动关系;特别要强化基层医疗卫生机构在治理网络中的作用[13],提升其参与整合决策的能力和深度,发挥好其“健康守门人”的职责。

4.3.2 综合运用各类激励约束工具,促进不同主体间的激励相容建立以健康为中心、以价值为导向的医保政策。持续深化以医联体为支付单元的总额预付制下的多元复合式医保支付方式改革,综合考虑服务人口数量、疾病谱变化、技术发展、医疗质量、医保基金筹资水平等要素,建立基于医疗服务成本核算和风险调整的医保总额预付标准[36],合理制定结余资金使用及分配方案;在条件成熟时,整合分属卫生健康、民政、残联等不同部门与整合服务相关的资金,探索制定跨部门、跨机构的整合型服务的付费方式,对每个参保者所需的不同层级和类型的服务进行打包支付。[37]强化考核激励,将机构协作紧密度、服务连续性、健康结果改善、公众满意度等整合相关指标纳入财政补助及医保资金的绩效考核体系。强化社会行业组织、居民等监管主体的作用,推动建立政府监管、机构自治、行业自律、社会监督相结合的多元主体协同的监管体系。逐步提高市场供求机制对医疗服务价格制定的影响,建立以成本和收入结构变化为基础的价格动态调整机制,理顺不同级别医疗卫生机构和医疗服务项目的比价关系,充分体现技术劳务价值。人事薪酬制度的设计要充分考虑对不同机构或专业的医务人员参与协同整合的激励,将整合相关指标纳入绩效考核和薪酬分配体系,注重增强基层吸引和留住人才的能力。信息对称是实现多元治理主体之间有效沟通、平等协商和激励相容的重要基础,要加强区域信息化建设,着力构建系统互联互通、信息资源共享的区域卫生健康信息网络,为整合型服务体系建设提供有力支撑。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

代涛. 整合的入口在哪里[J]. 中国卫生, 2018(10): 19-20. DOI:10.3969/j.issn.1674-9316.2018.10.009 |

| [2] |

世界银行集团, 世界卫生组织, 财政部, 等. 深化中国医药卫生体制改革: 建设基于价值的优质服务提供体系政策总论[R]. 北京: 中国财经经济出版社, 2018.

|

| [3] |

Valentijn P P, Schepman S M, Opheij W, et al. Understanding integrated care: a comprehensiveconceptual framework based on the integrative functions of primary care[J]. International Journal of Integrated Care, 2013, 13: e010-e021. |

| [4] |

Wee S L, Vrijhoef H. A conceptual framework for evaluating the conceptualization, implementation and performance of transitional care programmes[J]. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2015, 21(2): 221-228. DOI:10.1111/jep.12292 |

| [5] |

Stephens K A, Constance V E, Brenda M, et al. Defining and measuring core processes and structures in integrated behavioral health in primary care: a cross-model framework[J]. Translational Behavioral Medicine, 2020(3): 527-538. |

| [6] |

Wagner E H, Davis C, Schaefer J, et al. A survey of leading chronic disease management programs: are they consistent with the literature?[J]. Managed care quarterly, 1999, 7(3): 56-66. |

| [7] |

李力, 胡佳, 郑英. 英国EHCH医养结合实践模式分析[J]. 中国社会医学杂志, 2020, 37(3): 245-248. DOI:10.3969/j.issn.1673-5625.2020.03.006 |

| [8] |

袁浩文, 杨莉. 国内外整合医疗理论、实践及效果评价[J]. 中国循证医学杂志, 2020, 20(5): 585-592. |

| [9] |

郑英, 胡佳, 代涛, 等. 安徽省天长市和福建省尤溪县县域医联体建设研究[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(5): 11-17. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2019.05.002 |

| [10] |

孙华君, 刘昭, 申斗, 等. 县域医共体改革进展情况分析及政策建议: 基于2019年200家县级医院的调研[J]. 中国卫生政策研究, 2020, 13(9): 34-39. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2020.09.006 |

| [11] |

高鹏, 范君晖. 协同视域下医联体的生成逻辑与路径优化研究[J]. 卫生经济研究, 2018(9): 18-20. |

| [12] |

韩优莉, 常文虎. 区域医疗服务体系纵向整合效应研究: 不完全契约理论模型及应用[J]. 中国行政管理, 2017(11): 128-134. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2017.11.20 |

| [13] |

陶生生, 梅光亮, 白忠良, 等. 基于社会网络理论的县域医共体建设思考[J]. 卫生经济研究, 2018(9): 21-23. |

| [14] |

梁晓彤. 多中心视角下分级诊疗制度改革研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2019.

|

| [15] |

姜雯, 申俊龙. 基于多中心治理理论视角的我国分级诊疗制度推行研究[J]. 中国医疗管理科学, 2019, 9(6): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.2095-7432.2019.06.001 |

| [16] |

李平原, 刘海潮. 探析奥斯特罗姆的多中心治理理论: 从政府、市场、社会多元共治的视角[J]. 甘肃理论学刊, 2014(3): 127-130. DOI:10.3969/j.issn.1003-4307.2014.03.025 |

| [17] |

熊光清, 熊健坤. 多中心协同治理模式: 一种具备操作性的治理方案[J]. 中国人民大学学报, 2018(3): 145-152. DOI:10.3969/j.issn.1000-5420.2018.03.016 |

| [18] |

张录法. 多中心治理的利益逻辑: 以药品医保支付价改革为例[J]. 中国行政管理, 2019(6): 123-129. |

| [19] |

埃莉诺·奥斯特罗姆. 公共事务的治理之道: 集体行动制度的演进[M]. 余逊达, 陈旭东, 译. 上海: 上海三联书店, 2000.

|

| [20] |

李海燕, 张晨曦. 公共池塘资源的自主治理与组织设计: 2009年诺奖得主奥斯特罗姆的经济学贡献评述[J]. 经济论坛, 2010(9): 222-224. DOI:10.3969/j.issn.1003-3580.2010.09.074 |

| [21] |

李平原. 浅析奥斯特罗姆多中心治理理论的适用性及其局限性: 基于政府、市场与社会多元共治的视角[J]. 学习论坛, 2014, 30(5): 50-53. |

| [22] |

张克中. 公共治理之道: 埃莉诺·奥斯特罗姆理论述评[J]. 政治学研究, 2009(6): 83-93. |

| [23] |

霍兰约翰·H.. 隐秩序: 适应性造就复杂性[M]. 上海: 上海科技教育出版社, 2011.

|

| [24] |

魏来. 整体性治理视角下区域医疗机构纵向协作优化研究[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(6): 1-8. |

| [25] |

李珍, 王怡欢, 杨帆. 论新时代医疗保险公法人治理体制的创新: 基于多中心治理理论[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(11): 16-22. |

| [26] |

李文钊. 多中心的政治经济学: 埃莉诺·奥斯特罗姆的探索[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2011, 24(6): 1-9. |

| [27] |

王春光. 中国地方社会治理实践的理论透视[J]. 中共中央党校学报, 2017, 21(5): 104-112. |

| [28] |

林雪霏, 周治强. 村庄公共品的"赋能式供给"及其制度嵌入: 以两村用水户协会运行为例[J]. 公共管理学报, 2022, 19(1): 134-145, 175. |

| [29] |

杜英歌. 中国语境下的基层社区治理: 赋权与增能[J]. 公共管理与政策评论, 2018(1): 28-37. |

| [30] |

卡罗尔·佩特曼. 参与和民主理论[M]. 陈尧, 译. 上海: 上海人民出版社, 2006.

|

| [31] |

石磊. 市场和政府在我国医疗卫生资源配置中的角色定位[J]. 经营管理者, 2017(22): 276-277. |

| [32] |

孟月莉. 卫生治理与行业组织的关系研究[D]. 北京: 北京协和医学院, 2016.

|

| [33] |

黄严, 张璐莹. 激励相容: 中国"分级诊疗"的实现路径: 基于S县医共体改革的个案研究[J]. 中国行政管理, 2019(7): 115-123. |

| [34] |

兰萌萌. 多中心治理理论视野下新型城市社区治理模式构建: 基于三个社区治理案例的分析[J]. 改革与开放, 2017(11): 29-31. |

| [35] |

严晶晶. 整合医疗的联盟类型和组织机理: 基于组织理论的联盟识别和治理重审[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(6): 15-21. |

| [36] |

朱晓丽, 郑英, 王清波, 等. 我国部分地区医联体医保总额预付制改革的比较分析[J]. 中国医院管理, 2020, 40(2): 21-25. |

| [37] |

谢春艳, 金春林, 王贤吉. 英国整合型保健发展经验及启示[J]. 中国卫生资源, 2015, 18(1): 71-74. |

(编辑 赵晓娟)