随着“新医改”进入深水区,我国医疗卫生事业发展不平衡、不充分的矛盾越发突出。[1]据《中国卫生健康统计年鉴》数据显示,2015—2019年我国公立医院门诊次均费用从235.2元增长至287.6元,年均增幅为5.2%;住院次均费用从8 833.0元增长至10 484.3元,年均增幅为4.4%,持续上涨的医疗费用给医保基金的可持续运转带来了巨大压力。

除药品与医用耗材原料成本增加、技术创新等因素导致的费用上涨,医疗服务行为不规范、过度检查或治疗等问题似乎也是诱因之一。尽管政策一再强调“医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩”,以期从根本上去除医生过度医疗的行为动机。可事实上,因我国医疗服务价格总体偏低、财政投入长期不足,公立医院的运营和发展面临诸多挑战[2],在创收压力及防御性医疗等因素的影响下,公立医院医疗服务供给几乎无法免于逐利动机[3],医务人员薪酬管理仍然存在“多劳多得”的激励倾向[4]。医生既是患者健康权益的代理人[5],又受到医院薪酬考核机制的影响从而在代理过程中引入个人利益。这种多委托人和多任务代理(Multi-tasking agency)导致的医生医疗服务供给行为偏离预期的问题,在中国各级医疗机构中广泛存在。

鉴于医生行为机制的转变是改善医疗服务供给的关键[6],国内外学术界针对医疗服务市场中医生行为的影响因素开展了广泛研究,社交、晋升、同行交流、职业道德等非价格机制均被认为会对医生行为产生影响[7]。然而,在竞争不完全的医疗服务市场,供方拥有绝对的信息优势为自身谋求利益,非价格机制对于供方道德风险①的约束力度很弱,为此文献中反复强调医保支付对于医生提供医疗服务数量与质量的激励作用[8-11],并提出必须充分发挥医保支付的经济激励功能对医生行为进行引导和控制[12]。那么,医保支付方式与医生的行为倾向之间究竟存在怎样的关系?此外,来自各级政府政策压力的强化并没有对供方道德风险构成显著控制,将医生简单贴上“经济人”的标签并加以苛责无益于改善医生行为问题本身,需要进一步了解为何在去除公立医院逐利性的高压政策下,公立医院医疗服务供给依然无法免于自利动机从而表现出很强的“韧性”,这背后具有怎样的制度基础?

① 供方道德风险指医疗服务供给者(简称供方)在经营过程中利用信息和技术优势谋求超额收益,往往伴随着资源浪费或配置扭曲。

本文基于委托代理理论,探讨了公立医院医疗服务供给中医生多任务执行偏差的动因。结合此理论假设,构建了医保支付激励下医生行为分析的“三重机制”,并探讨了上述机制在我国医疗卫生体制中演化的制度逻辑,以期为理解“中国场景”下医保支付激励与医生行为倾向之间的关系提供新的理论视角及政策改进方向。

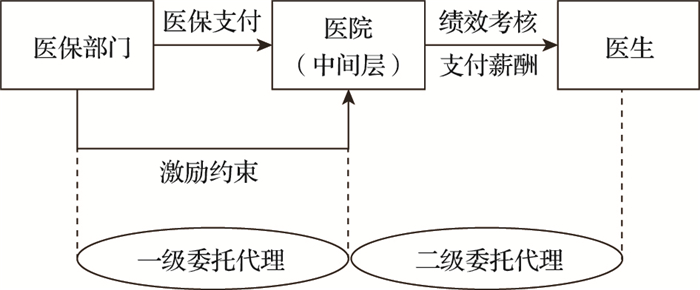

2 委托代理视角下医生多任务执行偏差的机制性解释 2.1 双重委托代理结构:医生多任务执行偏差的动因医保支付方式关系着医院、患者和医保三方的切身利益,是调节医疗服务供给行为、引导医疗资源配置的重要杠杆,也是将医生和医保部门、医院联系起来的经济契约。作为医疗卫生服务最大的战略购买方,医保部门承担着合理、有效配置医保资金,引导医疗机构按照其期望的方式提供健康服务,减轻患者医疗费用负担,进而维护人民健康公平的重任。然而,在“医保—医院—医生”的委托代理关系中(图 1),医保部门并非直接将“任务”委托给医保基金的使用主体(患者),而是向医院提供一定的预算或报销额度,再由医院将任务委托给医生,医生如何完成以及如何分配资源则取决于公立医院管理提供的激励机制。[13]

|

图 1 医保、医院与医生的委托代理结构 |

公立医院是医疗服务的重要提供者,承担着多种多样的经济社会任务,从逻辑上可分为两类:一类是经济性任务,公立医院属于财政差额拨款的事业单位,且财政补助比例一般不超过10%,其绝大部分收入来源于医疗服务收费,并承担着因财务自主化带来的经济压力。第二类是社会性任务,包括提供具有正外部性的公共物品,例如医学技术开发、流行病监测、传染病防治等,此外公立医院还需要减少过度医疗,以控制医疗费用不合理增长。

正如上文所述,医院在双重委托代理结构中发挥着关键作用。为使医生能“忠诚”地代理委托人的任务,医院必须设计有效的激励机制以形塑医生行为。然而,在当前的经济发展阶段,公立医院的经济性和社会性之间存在一定矛盾。一方面,从维持医院运行的角度考虑,公立医院为达成经济性目标,必然追求利益最大化;另一方面,新医改政策对于公立医院回归“公益性”的要求又使其必须履行社会性职能,但这种以破除逐利机制为核心的政策目标与医院的经济性目标彼此冲突。如图 1所示,不同层级的委托人想要实现的任务目标并不总是一致,将存在冲突的多个任务委托给一个代理人可能导致代理人选择性或象征性执行,从而使某些任务目标无法实现,这就是Holmstrom和Milgrom提出的多任务代理中的执行偏差现象。[14]

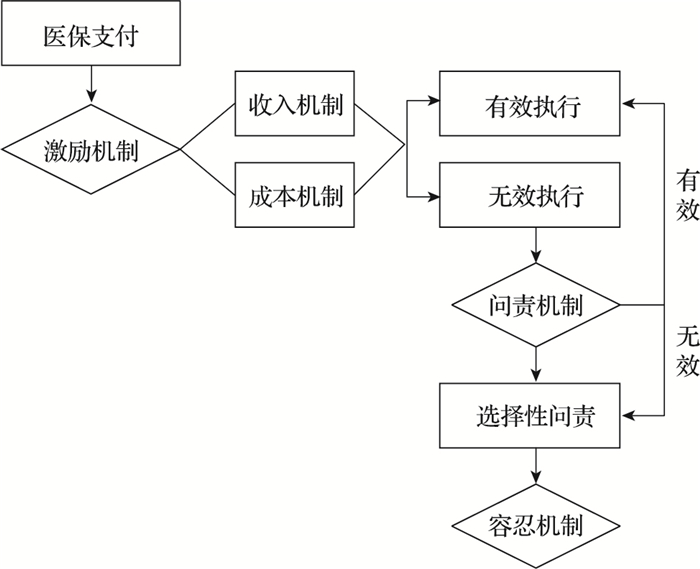

2.2 医生多任务执行偏差的分析框架和解释基于医生多任务执行偏差存在韧性的事实,有理由推论,中国的医疗卫生体制内部存在一个对医生非预期代理行为的容忍机制,以缓解多任务代理造成的压力。因此,本文以医保支付为逻辑起点,构建了一个以“三重机制”为特征的医生行为分析框架(图 2),以期解释医生偏离预期的医疗服务供给行为是如何产生的。

|

图 2 医生行为的“三重机制”分析框架 |

首先,收入机制和成本机制的激励作用。为保障医保支付政策产生有效的激励结果,实践中发展出“收入激励”和“成本激励”两种激励工具。收入激励的核心是医生具有改变其收入的能力,通常存在于按项目付费为主的后付制体系中,医保支付总额会随医疗服务供给数量的变化而调整。在这种情况下,医院可以利用医生对于自身收入的期待制定相应的薪酬考核制度,多劳多得、优绩优酬,医生为了获得更高的收入需要提高生产率、增加工作投入并提高服务量,收入机制的激励作用得以发挥。[15]成本激励一般指在按病种付费、按人头付费等总额确定的预付制体系中,医院的医保资金结余可以全部或部分转化为医生收入及职业发展支持(如科研基金、学术交流费用等),从而产生激励效应。“结余留用”的成本激励机制大幅提高了医院缩减成本的动机,因结余资金可以以经济收入或福利保障的形式惠及医生,从而使医生自主规范服务行为,提高医疗服务效率。[16]这两种激励工具都是通过构建医生对于自身收入的正向预期来推动各项任务有效执行。

其次是问责机制的启动和运行。委托人和代理人的目标并不总是一致,一旦激励工具失效,医生从代理活动中获得的收益开始降低,就会产生偏离委托人预期的选择性或象征性执行问题。[17]如Conrad研究发现由于现实中不存在自发的约束机制以保证医生代表患者利益,医生可能会诱导患者过度消费[18],问责机制也就随之启动。问责机制是委托人通过建构代理人的“惩戒预期”来修正其主观态度,以使代理人的行为目标与委托人的预期一致。当前,我国的问责机制以医疗保险监督为制度基础,对违规使用医保基金的医疗机构及医务人员处以罚款、解约、处分及取消医保基金使用资格等处罚;以公立医院绩效考核和医保部门突击检查等为政策工具,运用考核、检查、信用管理等具体措施对医疗机构及医务人员进行监督;以广泛的社会监督与内部治理为补充手段,鼓励社会公众对医疗机构及医务人员的医保基金违规使用行为进行举报。通过加大对公立医院违规、不当使用医保基金的惩处力度以维系激励机制的有效运行。

然而,问责机制的有效性局限于修正代理人的主观态度,如果非预期的代理行为不是来自主观态度偏离,而是代理人执行能力或任务本身的适用性不足,那么问责机制就难以发挥效能。在此情况下,为了保证医保支付政策的整体稳定,委托人只能选择性问责,从而优先保证重点任务而非全部任务的有效执行,这就意味着对于大量非重点任务的执行偏差采取容忍态度。随着选择性问责逐渐常态化,对医生非预期代理行为的容忍就具有了机制性特征。

3 医生非预期代理行为的制度演化逻辑从理论规范的角度看,医生代理行为偏差由“激励失效—问责不能—选择性问责”三个时序环节构成。在这一过程中,对于医生行为不再单纯以激励为导向,而是塑造了一个“激励—问责—容忍”并存的运行机制,并为偏离预期的医生代理行为创造了持续运转的制度空间。

3.1 收入激励和成本激励的双重弱化 3.1.1 收入激励在我国已逐渐失去制度基础过分依赖绩效的收入机制极易导致“诱导需求”和过度医疗问题[19],从而偏离预期的激励目标。鉴于此,2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出深化医药卫生体制改革,包括积极推进公立医院薪酬制度改革和医保支付方式改革,取消医生个人收入与其业务收入挂钩的绩效薪酬制度,降低按项目付费的“后付制”支付方式使用比例,逐步推进“后付制”向“预付制”转变。自福建省三明市医改打破医院绩效工资按医疗总收入提取的办法并取得显著成效[20],2015年原国家卫计委发布《公立医院预决算报告制度暂行规定》,提出“不得将医院收入指标分解到各科室,更不得将医务人员收入与科室收入直接挂钩”。此后我国陆续出台了多个政策文件,要求严禁向科室和医务人员下达创收指标。2017年国务院办公厅发布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(国办发〔2017〕55号)指出,全国范围内普遍实施适应不同疾病、不同服务特点的多元复合式医保支付方式,降低按项目付费占比。至此,通过提高业务绩效目标发挥激励作用的收入激励机制在我国已几乎失去制度基础。

3.1.2 成本激励以结余留用为核心的政策精神尚未完全落地与国际相比,我国医务人员的收入水平整体偏低[21],医务人员的绩效压力与其薪酬待遇不匹配,公立医院按一般事业单位绩效工资管理办法和水平进行管理显然不够合理[22]。为了建立符合医疗行业特点、体现以知识价值为导向的医务人员薪酬制度,同时提高医务人员的使命感和职业获得感,使其更好地发挥健康“守门人”的作用,《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》(国办发〔2021〕18号)等政策文件发布,结合支付方式改革探索医疗成本控制和提高医保资金使用效率,并将总额预算制下的医保结余资金用于医务人员绩效奖励或医院发展。

尽管新的支付方式改革预留了“结余留用”的政策空间,但实践层面的复杂性却限制了成本激励功能的发挥。一是因地方财政补偿力度不足,医疗服务价格偏低,通过提高运营效率带来的成本节约并不足以为医院带来结余。二是顶层设计并未就结余资金的留用比例做出明确指引,各地实践过程中的执行动力也比较有限,医院通过成本控制产生的结余几乎无法用于增加医务人员收入,由此挫伤了医院节约非人力成本的积极性,浙江省县域医共体建设过程中就出现了这样的问题。[23]三是新的医保支付方式改革要求公立医院创新管理体制并实现精细化管理,因而需要进一步加大基础设施和信息化建设投入,管理成本的增加导致医院短期内几乎无法实现结余,甚至会出现负增长。

3.2 问责机制的有效性受到“压力—能力”失衡的约束激励机制的弱化强化了问责机制的功能定位,近年来,各种检查、考核、社会监督等方式的运用都是问责机制的具体发展。然而,在“压力—能力”失衡的情境下,问责机制的功能发挥受到了较大限制。因压力性管理体制并不必然与各地各级公立医院的资源、能力具有一致性,医疗服务资源的非均等分配与问责压力之间的失衡矛盾也日益突出。

一方面,公立医院管理很大程度上受到现行体制约束。为使医院及医生更好的代理某些任务,包括控制药占比、耗占比、低风险病例死亡率等,政府通过一系列政策文件提出了严格的绩效考核方案。对于资源相对匮乏的地方医院,在绩效高压下很可能出现运营危机,如相关调查显示,尽管2014—2016年广东省21所二级公立医院所在地区药占比总体呈下降态势,但接近半数医院2016年负债水平偏高。[24]另一方面,治理资源不足,在公共政策制定过程中政府对于某些任务的描述是很模糊的,医院管理层也未必有能力或有意愿对所有任务目标予以解释和量化,进而导致医生在多任务执行上的“随意性”。因各项任务在绩效可度量性上存在差别,医生面对不同的任务分配努力程度也不同[25],对于绩效可度量性高的任务分配更多资源,对于绩效可度量性低或是没有明确要求的任务则敷衍了事,缺乏经验积累进而陷入能力持续不足的恶性循环。

对于资源的客观局限性导致的代理人能力不足,问责机制的效果是极其有限的。片面强化问责只会产生更多选择性代理、象征性代理的“变通”行为,进而导致更多委托目标无法得到有效执行的尴尬局面。从这个角度而言,“压力—能力”失衡的条件下,严苛问责显然也难以确保医生有效的代理行为。

3.3 选择性问责与容忍机制的生成选择性问责是一种策略性的机制反应。在“压力—能力”失衡的情境下,医院及医生难以完成上级交付的全部任务已成为一种常态。因此,委托人必须调控压力的关注焦点,即上级委托方必须容许下级代理方在非重点任务上“变通”执行,以换取代理人在重点任务上的全力支持。2001—2015年我国卫生总费用和人均卫生费用年均增长超过15%,其中社会卫生支出(社会医疗保险支出为主)年均增长19.5%,远高于我国经济增长速度。为此,近年来我国显著加大了管控医保资金支出、防范医保运行风险的力度,尤其对于欺诈骗保行为的监管高压态势持续加强。随着考核压力下传,在县域紧密型医共体建设驱动的“医保总额打包、超支不补”的支付政策下,为避免科室和个人绩效受到医保超支的负面影响,医生会尽最大努力控制医疗支出并使成本最小化,但在为患者提供高质量、个性化的医疗服务方面势必会减少投入。显然,无论行政部门或医院管理层都对这类非重点任务给予了一定程度的容忍,并未就患者出院健康状态、一定时期内患者“分解”住院现象进行严格考评和追责。

需强调的是,本文所谈的“压力—能力”失衡,是指各地各级医疗机构很难通过短期的自我纠正实现整体平衡。在这种非常规状态下,容忍机制的“减压”才能成为支持压力型体制有效运转的现实需要。

4 讨论和政策建议医保支付方式会深刻影响医疗机构及医生的行为,进而改变我国医疗卫生支出结构和医疗保障系统的可持续性。因医保、医院与医生之间存在复杂的双重委托代理关系,医保支付方式对于医生行为的影响并不是线性和静态的,而是通过激励、问责和容忍机制的中介实现重点任务有效执行的动态过程。这为理解医保支付与医生行为之间的内在联系提供了一个全新的分析框架,且能够结合我国医疗卫生体制特点解释该理论框架运行的制度基础和演化逻辑,进而为破除我国公立医院改革中的“自利性动机”问题提供方向。

尽管医保支付方式是调节医疗服务行为、引导医疗资源配置的重要杠杆,但其对于医生行为的影响实际上是通过构建医生对于收入的正向预期和违规惩戒预期实现的,这意味着需要从有关政策和机制性角度引导和形塑医生行为。

4.1 强化以结余留用为核心的成本激励作用发挥近年来,我国正不断加强以医保总额控制为主的预付制改革力度,针对住院医疗服务主要实行DRG/DIP支付改革,以期激发医生自主规范诊疗行为,提高医保资金配置效率。过去三年我国DRG/DIP支付改革试点工作初显成效,一方面已有部分试点地区医疗机构实现了结余,医生诊疗服务行为逐步规范化。[25]不难看出,基于DRG/DIP支付的预付制改革对于医生服务行为的引导和塑造的确具有积极影响,但目前仍缺乏证明二者之间相关性的直接证据。

鉴于此,为了确保医保支付改革成效可持续,建议在医保资金结余与医生收入增加之间建立正式的联系,包括进一步明确各级医院结余资金的留用比例及方式,尤其是参与医联体和医共体建设的医院,以将成本激励的政策精神落实到位;同时指导公立医院薪酬制度改革,保障留用资金在医务人员之间合理分配。

4.2 提供平衡性的医生薪酬制度我国政策制定对于医保、医院和医生目标冲突的界定是十分模糊的,尚未建立起激励相容的治理机制,医生在同时有效代理社会性、经济性任务时存在巨大困难。因财政投入有限,医生长期以来相当于医院的雇员,所获得的收入与工作绩效直接挂钩[26],强绩效激励使其有动机尽可能多地“招揽”患者,并倾向于提供过度医疗服务。

因此,建议应当结合当前总额预付制改革的趋势推行医生年薪制,包括确定合理的年薪测算标准与总额,测算指标应当涵盖职称、临床水平、科研素质及患者满意度等要素,总额以当地社会平均工资为参照,根据指标表现具体设定和动态调整。然而,这种固定薪酬制意味着一种弱绩效激励,有可能导致医生工作效率不高,为尽可能在“强—弱”绩效激励之间取得平衡,建议可在以固定薪酬为主的分配模式下设置一定比例的绩效工资(最好不高于20%),以实现对工作效率高、服务质量好的医生给予更好的经济补偿。

4.3 严肃底线问责,防止系统性风险产生容忍机制的生成代表了一种“弱问责”,尽管没有体现在规范性的制度层面,但却对医生的多任务代理行为构成了实质性影响。然而,这种容忍机制并不是对医生非预期代理行为的放任,而是“压力—能力”失衡条件下的策略性选择,其底线是不能违背上级委托人明确的限度,包括不能威胁医保基金的安全运行以及损害患者的生命健康权益。否则,一旦持续运转的容忍机制中医生偏离预期的代理行为超过限度,就会造成重大的系统性风险,如重大贿赂事件、医疗服务行为不规范所导致的医保资金赤字或穿底问题等,医疗卫生制度调试和变迁的成本将会更高。

我国在打击欺诈骗保和规范医药行业贿赂问题等方面已取得较大进展,但未来仍需在顶层设计和配套政策等方面持续跟进。其一,各政府部门应当建立健全协同工作机制,强化医保与卫生健康、市场、财政、公安等部门的沟通协调,真正以“零容忍”态度严厉打击欺诈骗保行为,除对骗取医保资金的人员和机构实行经济处罚之外,情节严重者还应承担刑事责任。其二,要进一步加强警示教育,各地医保局可根据实际情况定期组织与开展围绕典型案例的警示教育工作,最大限度降低医疗机构误用、滥用医保基金的可能。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

顾昕. 中国医保支付改革的探索与反思: 以按疾病诊断组(DRGs)支付为案例[J]. 社会保障评论, 2019(3): 78-91. |

| [2] |

吕兰婷, 王虎峰. 公立医院医疗服务价格调整难点及推进策略[J]. 中国医院管理, 2015, 35(7): 1-4. |

| [3] |

徐彪, 顾海. "公立医院收入结构调整"能缓解看病贵吗: 基于预算平衡下的医疗费用控制[J]. 经济与管理研究, 2012(9): 41-47. DOI:10.3969/j.issn.1000-7636.2012.09.006 |

| [4] |

谭华伟, 郑万会, 张云, 等. 公立医院补偿机制改革: 典型模式和路径反思[J]. 卫生经济研究, 2016, 349(5): 11-15. |

| [5] |

王苏生, 孔昭昆, 向静, 等. 双重目标下的最优医生激励机制设计[J]. 预测, 2009(5): 38-42. |

| [6] |

卢颖, 孟庆跃. 供方支付方式改革对医生行为的激励研究综述[J]. 中国卫生经济, 2014, 33(2): 36-38. |

| [7] |

Robinson J C. Theory and Practice in the Design of Physician Payment Incentives[J]. Milbank quarterly, 2001, 79(2): 149-177. DOI:10.1111/1468-0009.00202 |

| [8] |

Arrow K J. Uncertainty and the welfare economics of medical care[J]. Journal of America Economic Review, 1963, 53: 941-973. |

| [9] |

McGuire T G. Physician agency[J]. Handbook of Health Economics, 2000, 1: 461-536. |

| [10] |

Pedersen L B, Riise J, Hole A R, et al. GPs' shifting agencies in choice of treatment[J]. Applied Economics, 2014, 46: 750-761. DOI:10.1080/00036846.2013.854305 |

| [11] |

梁金刚. 付费方式、医生行为与激励偏差研究[J]. 社会保障研究, 2012(5): 49-53. |

| [12] |

陈叶烽, 丁预立, 潘意文. 薪酬激励和医疗服务供给: 一个真实努力实验[J]. 经济研究, 2020, 55(1): 132-148. |

| [13] |

Bond P, Gomes A. Multitask principal-agent problems: Optimal contracts, fragility, and effort misallocation[J]. Journal of Economic Theory, 2009, 144(1): 175-211. |

| [14] |

Holmstrom B, Milgrom P. Multi-task principal-agent analyses: Incentive contracts, asset ownership, and job design[J]. Journal of Law, Economics and Organization, 1991, 7(1): 24-52. |

| [15] |

潘娟, 花贵如. 医改背景下安徽省风华医院薪酬分配模式及其有效性分析[J]. 中国总会计师, 2021(2): 166-168. |

| [16] |

韩优莉. 医保支付方式由后付制向预付制改革对供方医疗服务行为影响的机制和发展路径[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(3): 21-27. |

| [17] |

Richardson J. The inducement hypothesis: that doctors generate demand for their own services. In: van der Gaag J, Perlman M, editors. Health, economics and health economics[M]. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1981.

|

| [18] |

Conrad D A, Vaughn M, Grembowski D, et al. Implementing Value-Based Payment Reform: A Conceptual Framework and Case Examples[J]. Medical Care Research and Review, 2015, 73(4): 437-457. |

| [19] |

陈鸣声. 基层医疗机构合理用药激励性规制研究[D]. 上海: 复旦大学, 2013.

|

| [20] |

三明市人民政府. 医生收入倍增: 公立医院薪酬制度改革全面推开[EB/OL]. (2021-09-06)[2021-11-17]. http://www.sm.gov.cn/zw/ztzl/shyywstzgg/mtbd/202109/t20210906_1702635.htm

|

| [21] |

姚陈宁, 吴昊, 王飞. 我国公立医院薪酬制度现状及改革探究[J]. 中国卫生标准管理, 2018, 9(19): 30-33. |

| [22] |

何宪. 公立医院薪酬制度改革若干问题的思考[J]. 中国人事科学, 2021(1): 1-12. |

| [23] |

徐烨云, 郁建兴. 医保支付改革与强基层战略的实施: 浙江省县域医共体的经验[J]. 中国行政管理, 2020(4): 102-108. |

| [24] |

陈东, 李乐华, 张文银. 广东省二级公立医院收支结构及盈余分析[J]. 现代医院, 2021, 21(9): 1327-1330. |

| [25] |

朱铭来, 王恩楠. 医保支付方式改革如何减轻道德风险: 来自医保基金支出的证据[J]. 保险研究, 2021(4): 75-90. |

| [26] |

年颖. 医保支付改革后公立医院绩效考核模式探析[J]. 环渤海经济瞭望, 2021(6): 109-110. |

(编辑 赵晓娟)