2. 北京大学中国卫生发展研究中心 北京 100191

2. China Center for Health Development Studies, Peking University, Beijing 100191, China

2016年12月,国务院在《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》(国发〔2016〕78号,以下简称《规划》)中明确指出,要建立严格规范的综合监管制度,完善与医药卫生事业发展相适应的监管模式,建立健全职责明确、分工协作、运行规范、科学有效的综合监管长效机制。2018年8月,国务院办公厅印发《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》(国办发〔2018〕63号,以下简称《指导意见》),该意见对新时期卫生监管工作作出部署,并对卫生监督体系的规划建设与创新升级提出了更高的战略要求。[1]卫生监督不仅是政府管理卫生健康工作的重要形式,也是维护国家公共卫生秩序、保障人民健康的关键环节。[2]在此次抗击新冠肺炎疫情期间,卫生监督机构在传染病防控与专项监督检查等工作中发挥了重要作用,有效维护了疫情防控期间医疗卫生领域的安定有序。

卫生监督人力资源配置关系我国医疗卫生行业综合监管制度的高质量发展,对于现阶段抓好疫情常态化防控、筑牢卫生监督安全屏障具有重要意义。然而,现有文献对于卫生监督机构人员配置方面的研究不足,学界一般使用基尼系数、洛伦兹曲线和泰尔指数等方法对人力资源的配置状况进行评价[3],较少考虑人口规模和地理可及性对卫生监督人员配置公平的影响。此外,已有文献的研究对象主要集中于各级地方层面,缺乏对于全国范围内卫生监督人力资源分布的空间分析。基于此,本文将运用集聚度与探索性空间数据分析法,对2014—2019年我国卫生监督机构的人力资源配置现状与分布格局进行分析,以期为优化人员配置、建设优质高效的卫生健康监管体系提供参考。

1 资料与方法 1.1 资料来源本研究中各省(自治区、直辖市)的人口数、地理面积和卫生监督机构人员数等数据均来源于2015—2020年《中国统计年鉴》、2015—2017年《中国卫生和计划生育统计年鉴》以及2018—2020年《中国卫生健康统计年鉴》。此外,文中有关华北、东北、华东、华中、华南、西南和西北的区域划分参照了中国行政地理分区的相关表述。由于数据方面的缺失,本文在集聚度计算与空间相关分析中,未将我国的香港、澳门和台湾地区纳入研究范围。

1.2 研究方法 1.2.1 集聚度集聚度主要反映某一地区占其上一层次区域1%的土地面积上集聚的资源比重,一般涉及卫生资源集聚度(health resource agglomeration degree,HRAD)与人口集聚度(population agglomeration degree,PAD)等指标。其中,卫生资源集聚度主要衡量某一区域内不同地区卫生资源配置的均衡程度,即地理可及性。结合人口集聚度则可评价资源是否可以满足区域中不同地区人口的需求,即人口可及性。[4]当HRADi≥1时,表明该地卫生资源按照地理面积配置的公平性高,而当HRADi < 1时,则表明该地卫生资源按地理面积配置的公平性相对较差。当HRADi/PADi>1时,表明该地区的卫生资源相对人口规模过剩。HRADi/PADi=1时,表明该地区的卫生资源按人口配置处于绝对公平的状态。而当HRADi/PADi < 1时,表明该地区的卫生资源无法满足人口需求。[5]主要计算公式如下:

|

(式1) |

|

(式2) |

集聚度侧重于阐明各研究单元资源配置的属性差异,并未考虑空间的分布特征。若资源的分布状态存在空间聚集,则会加剧资源配置的分化和不均。因此,本文采用探索性空间数据分析法,进一步说明我国卫生监督人力资源配置的空间分布状况。使用GeoDa软件,将省级行政区划地图与卫生监督人力资源的相关数据进行匹配,按照Rook临近规则定义空间权重矩阵,由于海南省没有相邻省份,因此在本文中将其邻近省份设置为广东省。在数据信息匹配完成后,进一步计算资源配置的全局空间自相关和局部自相关状况,以分析卫生监督人力资源分布的均衡状态。

全局莫兰指数(Moran's I)主要衡量全局层面的空间自相关,以反映研究区域整体的空间分布状态,全局自相关的取值范围为-1≤I≤1。Moran's I的绝对值越大,表明各研究单元的空间分布相关性越强。以本文为例,当Moran's I>0且接近于1时,说明各省级行政区的卫生监督人力资源在空间分布上呈聚集状态。当Moran's I<0且越接近于-1时,则表示各省级行政区的卫生监督人力资源在空间分布上的负相关性越强。

局部莫兰指数(Local Moran's I)主要用于检验区域内不同省级行政区及其周围省份的自相关程度[6],以研究各省级单元资源配置的空间聚集模式,并进一步绘制空间关联局域指标(Local Indicators of Spatial Association,LISA)图。局部Moran's I的观测值根据大小,包含高—高聚集、低—低聚集、高—低聚集、低—高聚集四种显著相关类型以及差异并无统计学意义的随机分布类型。

2 研究结果 2.1 我国各地区卫生监督机构人员的数量与变动情况2014年,我国卫生监督机构的人员总数为72 395,其中卫生技术人员59 794人,占82.59%。而2019年,卫生监督机构人员总数为68 829,较2014年下降4.93%,卫生技术人员为54 556人,较2014年下降8.76%。从各区域来看,仅华中地区的人员数量和卫生技术人员数出现一定幅度上涨,其他地区均出现不同程度的下降。其中,东北地区下降幅度最大,6年内人员总数和卫生技术人员数分别降低40.34%与42.27%(表 1)。

| 表 1 2014年、2019年卫生监督机构人员数量及其变动情况 |

从各省的卫生监督员编制状况来看,2019年我国每万人拥有的卫生监督员个数呈“北多南少”态势(表 2)。全国平均每万人拥有卫生监督员数为0.39,其中,山西为0.89,在各省中最高;河北、辽宁、山东、江苏、安徽、江西、福建、湖北、广东、广西、海南、西藏、四川、贵州、重庆和云南低于全国均值,卫生监督员的配置水平相对较低。2010年原国家卫生部发布《关于切实落实监管职责进一步加强食品安全与卫生监督工作的意见》(卫监督发〔2010〕103号,简称《意见》)。《意见》指出,各地应综合考虑辖区人口、工作量、服务范围和经济状况等因素,参照辖区内每万人配备1~1.5名卫生监督员的标准,测算所需卫生监督执法人员配置标准。然而整体来看,各省的卫生监督员配置均低于《意见》要求。

| 表 2 2019年我国各省卫生监督机构的人员编制状况 |

从卫生技术人员占比情况来看,2019年我国卫生监督机构中卫生技术人员的平均占比为81.42%。如表 2所示,北京市的卫技人员比例为94.10%,在全国范围处于最高水平,河南省的卫技人员占比最低,仅为65.87%。根据2008年原卫生部发布的《卫生监督体系建设与发展研究报告》中卫生技术人员占卫生监督人力资源总数85%的配置标准,占比达到标准的省份有7个:北京、上海、江苏、浙江、重庆、海南与宁夏,符合标准要求的省级行政区数量仅占全国的1/4左右。综上可见,我国各省卫生监督人力资源中卫生技术人员所占比例的差距较大,且多数省份的占比不高。

2.3 2019年我国各省份卫生监督机构的人力资源配置公平性分析表 3结果显示,2019年我国各省的卫生监督人力资源集聚度呈现较大差异。例如,上海市的卫生监督人员集聚度是西藏的9 087倍。北京、天津、上海、河北、山西、吉林、河南、湖北、湖南、宁夏、陕西的卫生监督人力资源集聚度及其与人口集聚度的比值数大于等于1,人员配置公平性好,资源相对充足。西藏、四川、云南、海南和辽宁等省份的人力资源集聚度及其与人口集聚度的比值均小于1,卫生监督机构的人员配置相对短缺。值得注意的是,卫生监督人力资源配置公平性高的省份主要集中于华中和华北地区。西南地区大部分省份按地理面积和人口数量的配置均处于不公状态。此外,山东、江苏、浙江和广东等人口稠密省份的“地向公平性”要显著优于“人向公平性”,人力资源的地理可及性好,但卫生监督人员的供给却难以跟上其现有人口规模的需求。内蒙古、新疆和黑龙江则完全相反,其按人口配置的水平相对较高,但按地理面积配置的卫生监督人员数量却存在不足。

| 表 3 2019年我国各省卫生监督机构人力资源配置的公平性分析 |

表 4结果显示,2014—2019年仅西南和西北的卫生监督人力资源集聚度均小于1,均值分别为0.440和0.329,按地理面积配置的公平性偏低。从变化趋势来看,华中地区的人力资源集聚度逐年增长,华南、西北地区的人力资源集聚度虽波动较大,但整体上升,其余地区则呈现总体下降的趋势。其中,东北地区的集聚度数值从1.219下降至0.765,下降幅度达37.24%。另外,华中与华南地区在可及性较好的情况下,集聚度随时间变化仍有所上升,从整体上看不利于实现我国以地理面积为基准的卫生监督人力资源配置公平。

| 表 4 2014—2019年我国7大地理区域卫生监督机构人力资源集聚度的分析 |

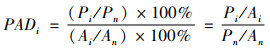

由图 1可知,2014—2019年我国区域间卫生监督人力资源的人口配置水平存在差异。华东、西南和华南的人力资源集聚度与人口集聚度的比值数小于1,卫生监督人力资源相对人口略显不足。相反,华中、西北和华北地区的比值数均大于1,按人口规模配置的卫生监督员数量相对充足。从变化趋势来看,西北、华中和华南的比值数均呈总体上升趋势,但其意义却有所不同,华南地区的比值数向1靠近,表明该区域的卫生监督人力资源配置趋于最优状态。而西北、华中地区的比值数向偏离1的方向增长,人力资源相对过剩状况进一步增强。其余地区的比值数为总体下降趋势,其中东北地区的下降幅度依旧为最大,并在2019年时突破绝对公平的界值,使现有人口规模下的卫生监督人力资源配置由相对过剩转变为不足。

|

图 1 2014—2019年我国7大地理区域卫生监督机构人力资源集聚度和人口集聚度的比值 |

图 2的全局自相关分析结果显示,2014—2019年我国卫生监督人力资源配置的全局Moran's I指数均大于0。各省每万人拥有的卫生监督员个数在给定随机置换次数与显著性水平(999次随机化置换,P<0.001)下存在空间正相关,即资源配置状况相似的省份往往相邻分布,并呈空间聚集状态。从变动趋势来看,Moran's I指数于2014—2017年不断上升,而伴随2018年《指导意见》的出台有所下降。数值虽存在一定波动但总体降低,卫生监督人力资源在不同省份间的空间聚集性整体缩小。

|

图 2 2014—2019年我国卫生监督机构人力资源的全局Moran's I相关分析 |

全局Moran's I指数仅能够对我国卫生监督人力资源整体分布的自相关状况进行描述,难以全面展示局部水平上的空间差异。而局部Moran's I指数可以计算各省级单元之间的空间相关性,进而把握区域范围内的聚集、离散特征。由于政策本身具有一定的滞后性,且其影响存在长期性。因此,本文在计算局部Moran's I指数时,选择了作为研究起始时间的2014年,以及《规范》和《指导意见》出台之后的2017和2019年作为时间节点。

2014、2017与2019年,我国卫生监督人员“高—高”聚集类型(热点区)的分布相对稳定,仅个别省份存在轻微变动,热点区域恒定位于内蒙古、山西、陕西、宁夏和甘肃。“低—低”聚集类型(冷点区)的分布随时间变化不断缩小,直至消失。从各省的动态变化趋势来看,2014年后吉林省卫生监督人员配置的“凹地效应”逐渐减退,与邻近省份相比,其人员配置相对落后的状况有很大程度改善。相较于2014年,2017年低—低聚集类型由云南、贵州、湖南和江西一带缩减至云南、江西2省,而到2019年时冷点区域已完全消失。此外,河北省卫生监督人力资源的聚集现象有所缓解,2019年时河北已不再是资源配置的热点区(表 5)。

| 表 5 我国卫生监督机构人力资源局部空间自相关LISA显著状况 |

2014—2019年,我国多数地区的卫生监督人员总数及卫生技术人员数有所减少。2019年,各省的卫生监督员数量远低于原卫生部出台的相关标准,与《意见》要求相比,全国卫生监督人员缺口约8.9万~15.9万人,人力资源缺口巨大。同时,不同省份卫生监督人员的内部结构参差不齐,河南、西藏等大部分省份的卫生技术人员存在不同程度缺口。卫生监督作为卫生健康工作不可或缺的重要环节,在国家及区域医疗卫生行业监管、突发事件应急处置等方面发挥了重要作用。然而,目前我国卫生监督人员的待遇普遍偏低,身份不统一,导致职业认同度不高,且存在人才培养乏力的情况。这造成卫生监督部门(尤其是基层)的人员队伍老化,技术人才流失严重。[7]近两年来,包括海南、辽宁在内的个别地方因机构和编制改革,撤销或改组本地部分卫生监督机构,并将原机构内的部分人员划转至其他单位,这让原本已存在不足的卫生监督人力资源进一步分流。[8]

3.2 卫生监督人力资源分布不均衡,东北地区的配置公平性发生明显变化以往按照经济因素将我国各省划分为东、中、西三大经济分区的区域划分方式,比较容易忽视个别省份资源配置的显著改变对其所在地区整体公平性的影响。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视地理区域协调发展的重要作用,深入实施京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化以及东北全面振兴等区域发展重大战略,扎实推进国家医学中心与区域医疗中心建设。鉴于此,本文在分析集聚度结果时,采用了地区内地理、人口等特征均具有一定相似性的行政地理分区标准。结果显示,不同省份和地区的卫生监督人力资源配置不均衡,存在区域差异大、分布不合理等问题。且2014—2019年,华中与西南地区等区域间资源配置不均的问题持续存在且尚未得到有效改善。不仅如此,相同地区内不同省份间的人力资源配置状况也存在差距,例如2019年吉林省按地理面积、人口数量配置的公平性皆优于同一地区的辽宁省。其次,地理面积与人口规模对华东、华南等人口密集区域和西北等地广人稀地区人力资源配置公平的影响权重不同,卫生监督服务的供给和需求之间存在矛盾。另外,值得关注的是,2018—2019年东北地区卫生监督人力资源集聚度及其与人口集聚度的比值出现大幅下降。经资料分析发现,2018年辽宁省委办公厅印发《省直公益性事业单位优化整合方案》,省级卫生监督部门被整合至卫生健康服务中心。此后,辽宁省内多地的卫生监督机构被撤销或与疾控中心等单位合并,卫生监督机构的人员编制数明显减少。[9]

3.3 卫生监督人员分布的空间聚集性总体缓解,但资源配置的“高地效应”仍较显著2014—2019年我国卫生监督人力资源配置的区域性差异显著,但整体的空间布局分化趋势有所放缓。高—高聚集省份相互毗邻,并主要集中在西北、华北地区。一方面,可能与空间自相关分析主要参考的是“人向性”指标有关,而多数热点省份的人口密度较小、人员编制比高。另一方面,人力资源分布通常存在一定程度的“溢出效应”。各地在进行人员配置时,往往会受到邻近省份配置水平和人员流动性的影响,这也是吉林省“凹地现象”得以改变的重要原因。与卫生人力资源的分布有所不同[10, 11],东部某些人才虹吸能力强、经济相对发达的省市由于人口众多,卫生监督人员工作强度大、薪资待遇较低,其卫生监督部门的岗位吸引力欠佳。[12]政府对卫生监督工作重视不足,使得人员编制供给与地区发展产生错位,加之周围省份的人员配置缺乏明显优势,故难以形成空间水平的高值集聚效应。此外,卫生监督人力资源配置的冷点区域曾位于云南、贵州、湖南和江西。究其原因,可能是这些省份地处我国长江经济带,人口数量大都较多。部分省份在人口规模不低的情况下,经济发展水平不高且内部差异较大,由于卫生监督机构属于全额拨款的事业单位,各级政府为了减轻财政负担往往会忽视卫生监督工作的重要性,减少或拒绝人员编制审批。[13]不过随着热点地区人员数量的萎缩以及近年来长江经济带加快卫生监督阶段转型升级,湖南、江西等地的卫生监督人力资源建设不断发展,该区域的低值聚集现象也得到很大程度改善。

4 建议 4.1 加强卫生监督人员队伍建设,改善技术人员短缺省份的人员编制占比强化卫生健康领域的行政执法督查,补齐公共卫生体系中卫生健康执法监督的短板,是推进实现疫情常态化防控与健全突发事件应急管理体制的必由之路。随着我国人口数量的日益增长以及卫生监督服务项目不断扩大,政府应积极引导对于卫生监督事业的投入力度,推动人员编制数量的良性增长。同时,加快培养国家级卫生监督专家、首席卫生监督员、卫生监督紧缺人才和基层复合型卫生监督人才,持续提高各级卫生监督人员的供给水平与服务能力。国家还应根据新形势下卫生监督工作面临的问题和挑战,及时更新人力资源配置标准的政策要求,对事关人员队伍建设中的焦点、难点问题提出与时俱进且富有针对性的对策方案。地方在卫生监督执法资源整合转化过程中要尽量按照“编随事走,人随编走”的原则,科学核算现阶段的人员编制需求,避免因盲目改革调整而引发政策空转变形、人力资源流失分散等问题。此外,我国卫生健康执法工作主要由各级卫生监督机构中的卫生技术人员承担,其执法任务具有较强的专业性,对执法对象的监管也离不开监测、检验数据等技术支持。因此,西藏等卫生技术人员短缺省份要着力健全人才培养的长效机制,通过建立实习基地、进行骨干培训或院校定向培养等方式不断充实技术人才储备,持续增强卫生监督队伍的活力。

4.2 合理规划区域卫生监督人力资源配置,着力保持卫生监督人员队伍的独立完整西南地区地域面积十分广阔,包括四川东部和重庆大部的四川盆地亦是我国人口最为稠密的区域之一。由于卫生监督人员配备不足以及受地理、人口因素的双重影响,该地区已很大程度上发展为全国卫生监督人力资源配置的“洼地”。基于此,国家应在倡导优化卫生监督人员“供给端”的同时,不断提高对于区域间人员配置公平的重视程度,通过积极的政策倾斜和引导,吸引卫生监督人员向西南地区中人力资源相对短缺的省份流动。华东、华南等人口密度较高地区应持续关注区域人口数量对配置公平性的影响,细化省、市、县各级区域的人员配置标准。加强卫生监督机构与基层卫生部门、公安与社区工作者联动,建立网络化监督监管机制,以满足人口对于卫生监督执法服务的需求。对于西北等地广人稀的区域来说,应着重考虑地理面积、监管范围等地理可及性的影响,通过合理规划、优化布局和增加办事点等方式缩小服务半径,探索搭建数字化“智慧卫监”平台。[14]

除此之外,由此次新冠肺炎疫情暴露出的卫生应急处置能力不强、动力不足、防治结合不紧密等问题来看,我国迫切需要建立健全权责明确、程序规范、执行有力的疫情防控执法机制。[15]因而,有关部门应在国家疾病预防控制体系改革的背景下,统一明确各级卫生监督机构的性质及管理运行模式,尽可能保持卫生监督执法队伍的独立完整,防止因职责模糊、管理混乱以及人员力量分散薄弱等问题而造成卫生监督职能的割裂和弱化。例如:2020年3月,中共辽宁省委机构编制委员会出台《关于设立辽宁省卫生健康监督中心的通知》,通知决定再次对卫生监督机构进行单独设立,随即辽宁省内多地开启新一轮改革并陆续完成独立设置。[16]

4.3 统筹实现卫生监督人力资源合理空间布局,建立健全卫生监督人员效能盘活机制在区域卫生规划中,卫生资源空间布局的合理与否会影响其总体效率与效益的发挥。[17]因此,未来国家应密切关注卫生监督人员的空间动态变化,推动实现人力资源的合理空间布局。一方面,建议西北等热点地区继续保持现有卫生监督人员的配置优势,在实现人员稳步增长的条件下,强化公益导向的绩效考核机制,提高服务的可获得性,避免人力资源配置低效。另一方面,重点关注既往冷点区域的资源配置状况,进一步加大国家对云南、西藏等人员短缺地区卫生监督事业的支持力度,通过增加财政投入、实施政策扶持和落实精准帮扶等措施,使其卫生监督人力资源得到快速发展,防止区域低值集聚效应回弹。江苏、广东等卫生监督人力资源配置水平较低、经济却相对发达的省份应不断增强对于卫生监督工作的重视程度,制定编制数量与比例的中长期计划。借助建立科学的薪酬激励机制、拓宽晋升路径和改善执业环境等办法补齐、补强人员队伍。与此同时,各地应注意盘活存量人力资源,加强卫生监督管理和执法模式的信息化、网络化建设。推动卫生监督执法重心下移、资源下沉,并鼓励其与市场监督部门、药监部门、疾控中心等单位在医疗卫生与公共卫生综合监督等方面开展深度合作。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

王月强, 宋捷, 康琦, 等. 行政法律行为视角下的卫生监督体系建设[J]. 上海预防医学, 2019, 31(7): 545-550. |

| [2] |

刘忠卫, 马祎, 邹明远. 卫生监督机构应急反应能力评价指标体系构建[J]. 中国卫生经济, 2017, 36(9): 76-80. |

| [3] |

苏彬彬, 刘尚君, 卢彦君, 等. 基于集聚度的我国基层卫生人力资源配置评价研究[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(4): 49-54. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2021.04.007 |

| [4] |

张涛, 孙立奇, 李书婷, 等. 我国公共卫生资源配置的公平与效率分析——基于HRAD和DEA的研究[J]. 中国卫生政策研究, 2017, 10(9): 57-62. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2017.09.008 |

| [5] |

王鑫峰, 王延赏, 詹天曈, 等. 我国西部地区乡镇卫生院资源配置状况分析[J]. 卫生软科学, 2020, 34(6): 48-55. |

| [6] |

陈诚, 赵宁, 陈婷. 我国疾病预防控制中心人员编制配置水平的空间分析[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(6): 58-65. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2021.06.009 |

| [7] |

陈忠, 史策. 加强基层医疗卫生行政监督研究[J]. 中国行政管理, 2014(7): 43-47. |

| [8] |

陆鹏宇. 江苏省卫生监督体系建设现状与优化对策研究[D]. 南京: 南京中医药大学, 2021.

|

| [9] |

赵文杰. 我国医疗卫生监督法律问题研究[D]. 南昌: 南昌大学, 2020.

|

| [10] |

董琬月, 柏如海, 陈晓彤, 等. 中国卫生人力资源配置水平的空间分析[J]. 中国卫生政策研究, 2019, 12(3): 72-77. |

| [11] |

张彦茹, 周乾宇, 李雪文, 等. 我国基层卫生人力资源配置水平的空间分析[J]. 现代预防医学, 2020, 47(15): 2758-2761. |

| [12] |

孙肖潇, 梁茵, 徐宇星, 等. 上海市卫生监督机构卫生监督员数量与结构分析[J]. 中国卫生资源, 2016, 19(2): 117-119. |

| [13] |

石华斌, 王金敖, 吴涛, 等. 新冠肺炎疫情防控后强化卫生监督体系建设有关问题的思考[J]. 中国卫生监督杂志, 2020, 27(6): 534-541. |

| [14] |

谷雨, 孟群. 基于DEA-Tobit法的卫生监督执法效率及其影响因素研究[J]. 中国卫生统计, 2021, 38(3): 368-370. |

| [15] |

习近平. 构建起强大的公共卫生体系为维护人民健康提供有力保障[J]. 求是, 2020(18): 4-11. |

| [16] |

席荔梅, 窦志勇, 赵丽艳. 辽宁省卫生健康监督体系改革情况调查研究[J]. 中国卫生监督杂志, 2021, 28(3): 280-283. |

| [17] |

李小洪, 石安, 张果, 等. 卫生资源空间布局优化模型的简介[J]. 现代预防医学, 2008(7): 1281-1283. |

(编辑 刘博)