2. 北京大学公共卫生学院 北京 100191

2. School of Public Health, Peking University, Beijing 100191, China

我国基层医疗卫生机构在功能上覆盖公共卫生和医疗卫生服务,但其基本医疗的数量和质量相对于医院处于弱势地位,仍不能有效发挥基层首诊和患者分流的作用。同时,在我国临床治疗和疾病预防两大体系分立的模式下,基层医疗卫生机构一直面临着基本公共卫生和基本医疗平行开展和缺乏融合的问题,这阻碍了基层医疗卫生机构服务质量和工作效率的提高。

我国新时期医改致力于构建高质量的整合型卫生服务体系,坚持以基层为重点,强调基层医疗卫生机构内部预防性服务和治疗性服务的融合,2019年,国家卫生健康委等部门联合下发《关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》,鼓励基层医疗卫生机构开展高血压、糖尿病医防融合的试点。

国内学术研究虽然对卫生服务的整合有不少理论和实践上的讨论[1-2],但对我国卫生体系背景下的“医防融合”一直未有明确的学术界定。在全国铺开各种慢性病服务医防融合模式的背景下,有必要对基层卫生服务提供中医防融合概念框架进行界定并开发测量融合水平的指标体系,以期为各地试点的效果评价提供技术工具,并为进一步完善医防融合服务模式提供科学证据。

1 资料与方法 1.1 文献综述课题组于2021年11月30日检索Pubmed和中国知网,纳入文章内容需要涵盖预防性服务或公共卫生服务与治疗性服务或初级卫生保健的整合;文章讨论角度是对基层卫生服务体系覆盖服务内容的界定、分析各类服务融合的必要性、描述或评价融合的方式等。提取现有研究对各类服务概念和范围的界定、服务融合的理论框架和实践、服务融合的测量,在此基础上归纳和总结有代表性的框架概念。

1.2 专家咨询基于理论框架对指标体系进行初步构建,拟定一级指标5个,二级指标14个,三级指标29个,对初步拟定指标体系进行德尔菲专家咨询[3],邀请来自科研机构、医学高等教育等领域的8位专家,通过电子邮件开展两轮咨询,每轮间隔3~4周,专家之间不进行沟通。专家填写对相关领域熟悉程度、评价判断依据及影响程度,对项目重要性进行打分,并提出补充意见。项目重要性采用Likert 5级评分,从“不重要”到“很重要”分别赋值1~5分。使用有效回收率和意见提出率来评价专家积极性。以项目熟悉程度、判断依据、专家权威系数表示专家权威程度。以专家对指标重要性评分的均数及满分比表示专家意见集中程度,满分比越大,均数越高,该指标越重要。以变异系数表示专家在标准评分意见上的协调程度,协调值越小,表示分歧越小,一般要求各指标变异系数<0.25。

用“界值法”筛选指标。计算各指标重要性评分的均数、满分比与变异系数。均数与满分比的界值为均数减标准差,低于界值为异常;变异系数界值为均数加标准差,高于界值为异常。为防止重要指标被剔除,凡上述三尺度均异常的指标才剔除。增加指标时充分考虑专家意见,课题组再根据相关性、重要性、可行性原则讨论后取舍。

采用秩和比(Rank-sum ratio, RSR)法确定各级指标权重。[4]把同一专家对不同指标评分从低到高排序编秩,相同评分取平均秩次;再将各专家对同一指标评分秩次相加即为秩次和。秩次和越大,该指标重要性越高,则该指标在整个体系中权重越大。

1.3 现场调查指标体系测试利用2020—2021年中国—世界卫生组织双年度合作项目“构建优质高效医疗卫生服务体系,落实《面向未来》愿景——实现全民健康覆盖地方试点项目”在广西壮族自治区两个试点县的改革基线调查。本文使用调查地区现有资料,包括医疗卫生机构财务年报及整合型医疗卫生服务体系建设相关文件;医疗卫生机构调查数据,采集机构推进整合的制度构建和团队层面绩效信息;卫生技术人员调查数据,收集人员的融合服务能力、融合服务意识、融合服务提供、团队融合程度、科室融合程度、机构间协作程度、信息系统支持程度的信息;重点疾病(高血压、糖尿病)患者调查数据,获取患病服务利用、血糖、血压控制情况等;家庭入户调查数据,获取预防性服务利用、医疗服务利用、健康行为和生活质量等相关信息。

2 结果 2.1 服务整合相关概念框架“整合”已是被国际认可的、应对人类当前主要健康挑战的卫生体系发展方向。国际上对于“整合”卫生体系或卫生服务提供的界定有:以人为中心的整合型医疗卫生服务(People-centered integrated health care,PCIC)[5]、整合卫生服务提供(Integrated health delivery system)[6]、整合卫生服务保健(Integrated Health Care or Integrated care)[7]。同时,国内外学者已经开发了多种框架,包括Fulop的整合行为健康(integrated behavioral health in primary care,IBH)[8]、Valentijin的整合医疗卫生服务彩虹模型[9]、Busetto等的整合医疗模型(COMIC)[10]、结合Rainbow理论模型和Triple Aim理论开发的价值整合医疗框架(value-based integrated care,VBIC)[11]。每个框架构建的视角有所不同,但对于“整合”有共识:以居民对健康需求为设计整合服务提供模式的标准,在服务提供上实现不同服务类型的融合、各类服务之间的连续以及不同层面提供者的协同。

关于需要融合和接续的服务类别,各模型中分类法有所不同。从疾病进展的角度,健康相关服务包括预防性服务、治疗性服务、康复治疗和姑息治疗;从服务对象的视角,可以分为面向人群的服务和针对个人的服务;从服务提供机构的视角,健康相关服务分为初级保健服务、医院服务、公共卫生服务;随着疾病危险因素和干预视角的扩大,需要整合的服务项目甚至从传统的健康直接相关的服务扩展到养老、扶贫、运动和教育等社会服务。

在现有框架中,有两个框架与基层卫生服务体系所提供的服务项目整合最为相关。一是2008年世界卫生组织发布关于“整合服务提供”的技术简报[6],其对居民能获得其需要的、整合的健康服务界定为健康促进、疾病预防和治疗性服务,三类服务针对不同的疾病阶段或风险因素,三类服务的整合能组织一个疾病阶段的风险转化到下一个阶段。另一个服务内容融合的框架是基本卫生保健与公共卫生的整合,美国医学研究所框架性文件列出了基本卫生保健和公共卫生各自包含的服务项目及需要整合提供的项目[7]:按照服务对象为个人、社区到全人群,干预类型为个体治疗到顶层规划两个维度,各类卫生服务项目处于纯公共卫生服务(面向全体人群提供的健康影响评估和决策支持)到纯医疗服务(针对糖尿病患者的药物治疗)中间某个位置;该框架中,两类服务的融合主要依据传统上公共卫生部门面向人群提供服务,但基本卫生保健机构通过接触更多居民个体,能将公共卫生服务结合到基本医疗服务中进而更有效地提供。

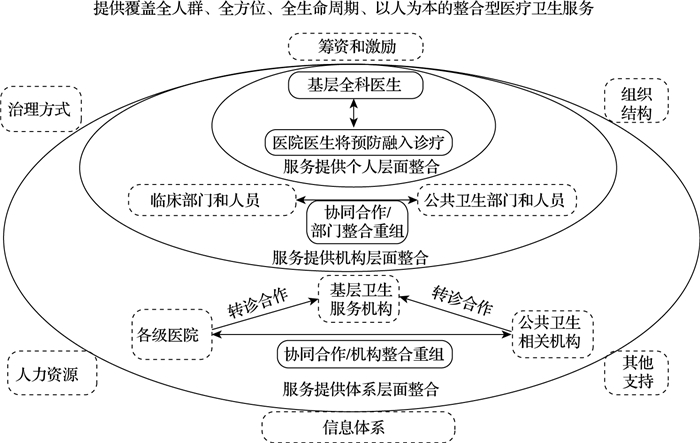

2.2 我国基层卫生体系中预防服务与医疗服务融合的概念框架结合国际上已有的概念框架和我国卫生体系的结构和功能,本研究提出实现多层面、多维度预防与治疗融合的概念框架(图 1)。

|

图 1 我国基层卫生服务体系提供中医防融合的概念框架 |

在该框架中,基层医疗卫生机构承担的“预防服务”,即政策文件中界定的“基本公共卫生服务”,其内容针对疾病发生前预防和疾病发生后随访管理;“医疗服务”是疾病发生后临床上的“诊断和治疗”,对我国基层医疗卫生机构而言主要指常见病和多发病的诊治。

按图 1框架展示,基层卫生服务提供中实现医防融合,首先要在服务提供过程中表现出融合;同时,服务提供融合的实现需要外部政策环境的支持;最终,医防融合体现在居民能感受到获得更多以健康为导向的服务以及疾病诊疗服务之外更多的预防和健康管理服务。

服务提供过程的融合表现在个人、机构和体系层面融合三个层次。个人层面表现为医务人员个人尤其是负责临床医疗服务的医护人员利用其能更多接触到患者的机会将预防性服务融入到日常诊疗服务中,而非只提供诊断、处方和治疗服务;医务人员个人提供整合服务行为的背后需要相应知识储备和融合服务意识的支持。机构层面表现为不同部门之间、不同专业人员之间的目标一致和工作协同,通过组织架构或工作流程优化促进团队合作,实现患者接受融合服务,如全科医生提供诊疗服务与护士(健康管理师)提供健康行为指导的紧密衔接。体系层面的整合表现为各类服务提供机构之间的目标一致、服务衔接和工作协同,我国基层医疗卫生机构两类服务职能的监管部门分别为医院和以疾病预防控制中心为主的专业公共卫生机构,基层医疗卫生机构实现两类服务的融合,离不开监管部门之间在工作流程规范上的衔接、经费支付激励方向上的协同、绩效考核目标上的一致。

图 1的外围展示了实现三个层次的医防融合,需要政策环境给予支持,包括:(1)筹资和激励制度上,基本公共卫生服务和基本医疗服务的经费来源和支付方式要有一致的激励目标或者两类资金统筹使用,并结合支付方式的改革;财政和医疗保险对机构的支付、机构内部对医务人员工资分配制度等都需要引导机构或人员从整合服务中获得更高的收益。(2)组织架构上,基层医疗卫生机构与其监管部门以及监管部门之间实现组织重组或者不同程度的合并,机构内部实现负责临床服务的科室与负责预防性服务的科室之间的重组或不同形式的整合。(3)治理方式上,卫生行政部门中公共卫生服务、医疗服务、基层服务等多个部门的重组或者不同形式的协作。(4)信息系统上,实现公共卫生服务信息系统特别是其中健康档案和体检结果信息与医疗机构信息系统之间的整合。(5)人才培养上,对基层卫生人员进行跨学科的相关培训和大健康理念的传播,如培训基层临床医生有关基本公共卫生服务项目的工作规范和绩效要求。

2.3 预防与治疗服务融合水平测量的指标体系 2.3.1 指标体系构建基于图 1概念框架以及框架中每一个层面的内涵,本研究构建我国基层卫生服务中医防融合水平测量的三级指标(表 1)。

| 表 1 基层卫生服务提供中医防融合的框架、维度、内涵与指标 |

使用德尔菲法完善和构建指标体系,所有专家均完整参与了两轮调查咨询,第一轮意见提出率为87.50%,第二轮意见提出率为50.00%。专家权威程度较高,两轮咨询专家的熟悉程度为0.94,权威系数为0.94。

第一轮咨询完成后,在“融合服务的效果”中增加“预防性服务的利用”和“慢性病管理质量”。对指标的表达进行了完善,如将“部门融合”修改为“科室融合”,以更符合基层实际,将“基层与医院融合”等指标中“融合”均改为“协作”。

在三级指标层面,基于专家意见和指标重要性得分,继续完善指标的表达清晰性,增加更有区分度的指标,删除没有区分度的指标,并将同样内涵的指标进行合并。如在“科室融合”中增加“医疗与预防服务相关科室的协作程度”“机构内部重新设置科室组织架构”;删除“团队融合”中的“家庭医生团队是否包括多学科人员”;将两个“激励”指标合并为“医保是否实施了按照人头计算预付经费总额并允许结余留用”。

第一轮咨询完成后,确定一级指标5个、二级指标16个,三级指标28个。第二轮咨询完成后,统计专家打分与意见,决定保留全部项目,最终确定的指标体系见表 2。

| 表 2 指标变异系数与分数分配及两县基层服务的医防融合评价得分 |

专家对指标权重的集中程度为:两轮咨询后二级指标得分算数均数均值(标准差)为4.70(0.15),满分比均值(标准差)为0.71(0.14),三级指标得分算数均数均值(标准差)为4.52(0.27),满分比均值(标准差)为0.63(0.17)。指标赋值的专家协调程度测量显示:两轮咨询后二级指标得分变异系数的均值(标准差)为0.10(0.03),三级指标为0.14(0.05)。专家赋予权重最高的3个三级指标为:“医保是否实施了按照人头计算预付经费总额并允许结余留用” “家庭医生团队内人员协调程度” “是否将预防服务提供纳入医生绩效考核”。

2.4 指标体系适用性分析使用本研究开发的指标体系,对广西两县基层卫生服务体系中医防融合的水平进行测量,指标体系填报首先使用两县现有数据,但大部分指标填报需要在现场调查中设计指标体系相关问题。填报数据分析结果如表 2所示:两县融合水平总得分分别为54.55分和52.57分。比较融合服务提供表现、支持环境和融合效果三个层面的得分率,两个县均在“融合的支持体系”上得分率最低,分别为满分的39.05%和39.87%。

3 讨论与建议本研究提出了我国基层卫生服务体系提供中医防融合的概念框架:基层医疗卫生机构在“基本公共卫生服务”和“基本医疗服务”的融合表现在医务人员个人、机构和体系三个层面,融合的实现需要筹资激励、组织、信息系统和人才培养等方面的支持环境,并最终促进需方预防性服务利用和健康行为的改善。本研究基于此框架、利用德尔菲法,开发了共5个维度、28个三级指标的医防融合水平测量指标体系。在广西两县测试指标体系,显示医防融合水平测量结果与两县整合导向改革阶段相符合。

目前,国内研究中已有的针对卫生体系整合的概念框架或指标体系包括:魏来[12]等构建的整合型卫生服务的概念框架;陈至柔等构建的对一体化医疗卫生服务体系的评价框架[13],钟小红等构建的城市医联体背景下的整合型医疗服务体系框架[14]。亦有不少研究构建了直接针对我国整合型医疗卫生服务体系的实现方式——医联体/医共体的评价指标体系或绩效评价模型[2, 15-16],但是仍未有研究单独针对服务项目整合进行理论框架和指标体系的构建。

本研究的指标体系,设计了“个人水平医防融合”维度,并考虑到“医防融合服务能力”和“医防融合服务意识”两个内涵,这在其它研究中较少涉及。该维度指标的加入能触及我国医防融合的一类障碍因素:首先,我国医学教育中临床和公共卫生从专业教育早期分离、学科划分细化、知识面早期固化,临床医学人员更注重疾病的诊断与治疗,相对忽视群体和健康教育[17];意识方面,因医学教育形成的专业界限、卫生筹资制度导致医疗卫生机构需要通过提供服务谋求发展以及医务人员职业发展标准设置,我国临床服务人员有重医轻防、以发展临床技术为职业认可的传统[18]。在指标测量方法上,本研究对机构之间、团队之间协作程度均使用工作人员评价水平进行赋分,相对于其它指标体系多用协同工作机制是否建立赋分的方法,评价赋分更有区分度。

权重赋值发现,“融合的支撑体系”维度下两个指标的权重排在第一(医保是否实施了按照人头计算预付经费总额并允许结余留用)和第三(是否将预防服务提供纳入医生绩效考核),可见,医防融合实现的关键在于环境支持政策。当下筹资激励环境是医防融合表现不佳的根本性原因,医保的支付方式仍以总额控制下按服务项目付费为主流,并且医保只覆盖医疗服务,其激励方向是医疗机构提供更多治疗服务,相对忽视预防性服务;与此同时,基本公共卫生服务由财政经费支付,但财政投入增长空间有限,只能借助行政考核压力推动基本公共卫生服务,这意味着政府投入资金推动预防性服务,但医保支付又间接地限制预防性服务,两类投入并没有形成一致的目标和合力,这种激励冲突使得基层在医防两类服务的平衡和融合上困难重重。

广西两县评价得分反映该指标体系整体信度较好,也体现出两县在基层医防融合水平上相对于国家平均水平仍处于起步阶段;对支持环境从筹资、激励、信息、组织和人力5个方面进行测量,显示得分率最低的方面为激励和组织,该结果与两地卫生体系改革阶段相匹配。该指标得分参考值为已报道最近年份国内平均水平,广西处于西部欠发达地区,其整体经济社会发展略低于全国平均水平。在开展调查时两县均在筹备县域医共体,以激励预防性服务提供和资源向基层下沉的支付方式改革还未启动,家庭医生签约服务也刚起步并且覆盖率偏低(两县居民自报签约率分别为34.16%和22.42%)。

本研究可能存在一些缺陷:由于我国卫生体系的独特性,开发医防融合指标体系中缺乏直接对应的理论支持,一级指标五个维度的构建更多地依赖课题组的研究经验和理论积累;选择具体三级指标时综合考虑了数据的可得性,对理论框架完整性有所影响;广西两县处于整合型卫生体系构建设计阶段,医防融合支撑体系不成熟,该指标体系在全国以及不同卫生体系发展水平地区的适用性需要更多实证研究的确认。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

胡佳, 郑英, 代涛, 等. 整合型医疗健康服务体系理论框架的核心要素与演变特点: 基于系统综述[J]. 中国卫生政策研究, 2022, 15(1): 11-19. |

| [2] |

李力, 郑英, 朱晓丽, 等. 基于需方的县域医疗健康服务整合评价工具构建与适用性研究[J]. 中国卫生政策研究, 2022, 15(1): 29-36. |

| [3] |

Ward M E, Wakai A, McDowell R, et al. Developing outcome, process and balancing measures for an emergency department longitudinal patient monitoring system using a modified Delphi[J]. BMC Emerg Med, 2019, 19(1): 7. DOI:10.1186/s12873-018-0220-3 |

| [4] |

田凤调. 利用RSR确定权重系数的研究(一): 关于权重系数的新认识[J]. 中国卫生统计, 1992(2): 11-15. |

| [5] |

World Bank, World Health Organization. Healthy China: Deepening Health Reform in China: Building High-Quality and Value-Based Service Delivery[R]. Washington D C: World Bank, 2019.

|

| [6] |

Integrated health services -what and why?[EB/OL]. (2012-09-04)[2022-02-12]. http://www.who.int/healthsystems/service_delivery_techbrief1.pdf

|

| [7] |

Institute of Medicine. Primary Care and Public Health: Exploring Integration to Improve Population Health[R]. Washington D C: The National Academies Press, 2012.

|

| [8] |

Fulop N, Mowlem A, Edwards N. Building Integrated Care: Lessons From the UK and Elsewhere[R]. London, England: NHS Confederation, 2005.

|

| [9] |

Stephens K A, Constance V E, Brenda M, et al. Defining and measuring core processes and structures in integrated behavioral health in primary care: a cross-model framework[J]. Translational Behavioral Medicine, 2020(3): 527-538. |

| [10] |

Busetto L, Luijkx K, Vrijhoef H J M. Development of the COMIC Model for the comprehensive evaluation of integrated care interventions[J]. Int J Care Coord, 2016, 19(1-2): 47-58. |

| [11] |

Bains M, Warriner D, Beh rendt K. Primary and secondary care integration in delivery of value-based health-care systems[J]. British journal of hospital medicine, 2018, 79(6): 312-315. DOI:10.12968/hmed.2018.79.6.312 |

| [12] |

魏来, 张亮. 我国整合型卫生服务的概念框架探讨[J]. 中国卫生经济, 2012, 31(7): 12-15. |

| [13] |

陈至柔, 郑英, 代涛, 等. 一体化医疗卫生服务体系评价框架研究[J]. 中国卫生政策研究, 2018, 11(4): 29-35. |

| [14] |

钟小红, 杨辉, 王颖, 等. 城市公立医院改革背景下整合型医疗服务理论框架研究[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(3): 9-12. |

| [15] |

贾艳婷, 方鹏骞. 医疗联合体建设的综合目标及指标体系构建研究[J]. 中华医院管理杂志, 2017, 33(12): 885-888. |

| [16] |

王曼丽. 纵向紧密型医疗联合体绩效评价模型及其绩效改进策略研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2018.

|

| [17] |

丁芳. 向医防合作转型的结核病防治工作困境[D]. 北京: 清华大学, 2014.

|

| [18] |

于梦根, 赵璇, 李惠文, 等. 我国基层医疗卫生机构医护人员对医防整合的认识评价[J]. 中国全科医学, 2021, 24(1): 40-45. |

(编辑 赵晓娟)