2. 上海市第六人民医院 上海 201306

2. Shanghai Sixth People's Hospital, Shanghai 201306, China

一直以来,我国城乡居民基本医疗保险(以下简称“城乡居民医保”)实行个人定额缴费。定额缴费的优点是操作简单,既方便群众理解,也方便政府征收保费。然而,随着时间推移,定额缴费的问题也日渐凸显。比如,定额缴费导致筹资不公平[1],农村家庭、低收入家庭缴费负担较重,影响了其参保意愿,城市家庭、高收入家庭缴费负担较轻,未能充分发挥其缴费潜力等[2]。

近年来,我国一直在推动定额缴费改革。2021年,《“十四五”全民医疗保障规划》提出,要“完善城乡居民基本医疗保险筹资政策,研究建立缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩的机制”。然而,上述改革思路仍然是实行定额缴费,目的是建立定额缴费标准的动态调整机制,优化个人缴费和政府补助结构。

为此,许多研究建议城乡居民医保实行费率制。然而,在现行体制下,医保和税务部门无法精准确定城乡居民家庭收入,导致难以实行费率制。因此,找到一种方法确定家庭收入是实行费率制的前提条件。本文引入社会救助领域普遍采用的代理家计调查方法,预测城乡居民家庭收入,并以预测收入为基础实行费率制,即代理家计调查视角下的费率制。

2 文献回顾 2.1 城乡居民医保个人缴费相关研究一是分析定额缴费的公平性。研究发现,定额筹资是导致新农合筹资不公平的直接原因。[3-4]定额缴费忽视了个人负担能力和个人收入差异,导致低收入者缴费负担偏重。[5]为了提高筹资公平性,有学者建议将医疗费用与个人负担能力挂钩,来保证不同收入水平个体的经济性平等[6],并进行了相关数据测算[2]。

二是实行费率制的必要性。费率制有助于医保公平筹资并减轻低收入群体的缴费负担。[2]我国基本医保应从目前的定额缴费到基于当地居民可支配收入一定比例测算的定额缴费,再到基于个体可支配收入的“基准费率+浮动费用”缴费转变。[1]

2.2 代理家计调查相关研究代理家计调查(Proxy Means-Tests,PMT)是通过选择一组特征变量作为预测指标,以预测家庭收入的方法。[7]代理家计调查成本低廉、方法简单、具有较好的区分功能。[8]代理家计调查能够有效降低贫困瞄准偏误[9],并且不易对申请家庭产生负向行为激励[10]。对于中国低保的研究也证实,代理家计调查的瞄准偏误比现行家计调查制度更低。[11-12]

代理家计调查在一些国家的医保领域有所应用。比如加纳[13]、布基纳法索[14]和坦桑尼亚等[15]。韩国地域保险参保人(类似中国城乡居民)每月的保险费金额,以参保人所属的家庭收入、财产及汽车等为标准计算保费分数[16],其核心思想亦是代理家计调查。

2.3 文献述评目前,多数研究建议的费率制在本质上仍然是定额缴费。[1]而代理家计调查研究主要集中于社会救助领域。在医保领域,代理家计调查主要用于确定穷人以为其发放参保保费补助。韩国地域保险保费采纳了代理家计调查思想,但是并非标准的代理家计调查方法。本文将代理家计调查方法引入我国城乡居民医保缴费领域,通过预测参保家庭收入,按照预测收入的一定比例缴费,为将定额制转变为费率制提供了一种可供参考的思路。

本文的边际贡献如下:一是,通过代理家计调查预测家庭收入,推动城乡居民医保缴费由定额制走向真正的费率制。二是,展示了如何通过信息共享并利用大数据提升国家治理能力,尤其是提高城乡居民医保的筹资能力。三是,研究结果可应用于医保待遇倾斜、因病致贫返贫预警等医保领域。四是,拓展了代理家计调查的应用领域,从主要应用于社会救助领域拓展到医保筹资领域。

3 研究设计 3.1 数据来源中国家庭金融调查(China household finance surrey, CHFS)由西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心实施,旨在收集有关家庭金融微观层次的相关信息。CHFS为追踪调查,2011年开始正式调查,每2年开展一次,2019年为第5次调查。2019年CHFS调查覆盖全国29个省(自治区、直辖市),343个区县,1 360个村(居)委会,最终搜集了34 643户家庭、107 008个家庭成员的信息,数据具有全国及省级代表性。

3.2 变量设定代理家计调查的核心思路是利用显性可见的有限指标预测家庭收入。因此,本研究的被解释变量为家庭总收入。结果发现,使用家庭总收入作为因变量的R2要高于家庭人均收入。R2越高意味着预测越准确,因此本文选择家庭总收入(取对数)作为因变量。

代理家计调查选取的指标应具有以下特点[8, 17]:一是相关性,即指标与家庭收入高度相关,能够预测家庭收入;二是成本性,选取指标的获取成本要低;三是隐蔽性,选取的指标要不容易造假,因为造假会导致该指标失效。基于上述原则,本文选取了如下指标:省份、城乡、家庭规模、家庭16岁以下儿童数量、家庭59岁以上老年人数量、家庭房产数量、家庭汽车数量、家庭网络通讯费用、家庭水电燃气费以及家庭正规就业人员数量。上述解释变量均可以通过与政府相关部门信息共享而获取。

3.3 数据处理方式本文在数据处理中:(1)删掉了获得社会救济和补助的家庭。这部分家庭已由民政部门入户开展家计调查,掌握了详细的家庭人口、收入和资产等信息,并且参保将获得政府额外补助。(2)删掉了没有任何人参加城乡居民医保的家庭。(3)删掉了家庭总收入缺失的样本。(4)删掉了家庭总收入小于0的家庭,这部分家庭无力缴纳城乡居民医保费(CHFS调查的家庭总收入为家庭净收入,部分家庭的净收入小于0)。(5)少部分家庭收入过高和过低,严重影响了OLS回归效率,本文进行了截尾处理,删掉了家庭总收入最高2%和最低2%的家庭。最终,纳入回归模型的样本为21 645户。

为方便计算,本文假定,当家庭定额缴费总金额超过家庭总收入时,政府对家庭进行缴费补助。政府补助后,家庭定额缴费后的总收入为0。这一假定主要用于敏感性分析。本文在计算费率制的筹资金额时,首先根据模型预测家庭总收入,再除以家庭规模即为家庭预测人均收入。家庭预测人均收入与家庭参加城乡居民医保人数之积为家庭参保的缴费基数,缴费基数与缴费率之积为家庭参保成员缴费总额。家庭参保成员缴费总额除以家庭城乡居民医保参保人数,即为家庭人均缴费金额。

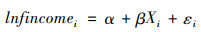

3.4 模型建构本文被解释变量家庭总收入对数为连续变量,可以使用OLS模型进行回归分析,具体模型如下:

|

其中,i表示个体。被解释变量lnfincomei是指家庭总收入的对数。Xi代表前述各个解释变量。εi表示随机扰动项。

本文相关变量的描述性分析结果见表 1。城乡变量为分类变量,表 1中没有展示。本文回归分析的样本中,农村家庭占比为40.01%。

| 表 1 描述性统计结果 |

表 2显示,家庭正规就业人员数量对家庭总收入的影响最大,其次是家庭人口结构。二者加上城乡的R2合计达到0.39。继续增加其他解释变量时,R2略微提升到0.43。代理家计调查研究中,R2超过0.3即可。[8]考虑到数据获取的成本问题,如果难以获取住建、交管、水电公司等部门的信息,仅仅获取家庭人口年龄结构和家庭正规就业人员情况即可较好地预测家庭总收入。

| 表 2 家庭总收入的影响因素(N=21 645) |

表 3中,按实际人均收入五等分中从1—5按照人均收入从低到高排序,其中,简单模型预测人均收入时使用的是表 2中的模型5,复杂模型使用的是表 2中的模型6,下文亦如此。结果显示,真实人均收入越低的家庭,家庭成员参加城乡居民医保的比例越高。不论是复杂模型还是简单模型,代理家计调查方法预测的收入与实际收入均存在一定偏差。其中,低收入组群体收入均被大大高估了,高收入群体收入均被大大低估了。如果低收入家庭按照预测收入的一定比例缴费,相较于按照真实收入的一定比例缴费,仍然会缴费更多。反之亦然。与简单模型相比,在复杂模型下,不同收入群体的收入差距大幅缩小,这说明复杂模型预测的家庭收入与真实收入更加接近。

| 表 3 不同收入分组家庭的居民医保参保率和平均收入情况 |

为了便于与定额缴费的效果进行比较,本文在设计费率制时进行了如下设定:保证代理家计调查下费率制的人均缴费金额与定额缴费相同,均为220元(2019年,城乡居民医保个人缴费标准为220元)。计算发现,复杂模型下缴费率为1.50%,简单模型下缴费率为1.54%。这意味着,在复杂(简单)模型下,当缴费率设定为1.50%(1.54%)时,全样本人均缴费金额为220元。

表 4显示,在定额缴费220元的情况下,家庭人均收入越高,家庭缴费总额越低。这主要是因为收入越高的家庭,家庭成员参加城乡居民医保的比例越低,家庭参保缴费人口越少,导致家庭缴费总额也越低。而在费率制下刚好相反:家庭人均收入越高,家庭缴费总额越高,人均缴费金额也越高。以复杂模型为例,定额缴费下,最低收入组家庭人均缴费220元,费率制下仅为123.01元,下降了44.09%;而最高收入组人均缴费412.22元,上升了87.37%。相对于定额缴费,费率制下低收入家庭下降的保费较多,高收入家庭保费上升的更多。由于复杂模型与简单模型差别并不大,为节省篇幅,下文仅以复杂模型为基础进行展示。

| 表 4 复杂模型与简单模型下家庭缴费情况(元) |

为了比较费率制对城乡不同收入家庭的影响,表 5中,我们分别将城镇和农村家庭按照人均收入划分为五等分。在定额缴费下,城、乡居民家庭人均缴费金额均为220元。在费率制下,城镇家庭人均缴费金额提高到305.39元,农村家庭下降为145.03元。其中,农村最低和城镇最低收入组居民人均缴费金额分别下降为99.31元和165.69元,农村最高和城镇最高收入组居民人均缴费金额分别上升到220.60元和492.05元。可见,费率制大大降低了农村家庭尤其是农村低收入组家庭的缴费负担。

| 表 5 费率制下城乡居民参保人按收入五等分的人均缴费金额(元) |

前述结果显示,代理家计调查会高估低收入组家庭的收入,低估高收入组家庭的收入。为了提高筹资公平性,应该降低预测的低收入组家庭缴费率,提高预测的高收入组家庭缴费率。表 6中,按照预测家庭人均收入进行五等分,从低到高分别设置不同的费率。其中,差别费率1下,家庭预测人均收入从低到高的缴费率分别为0.30%、0.70%、1.00%、1.30%和2.50%。差别费率2下,分别为0.46%、0.80%、1.20%、1.50%和2.20%。差别费率3下,分别为0.60%、0.90%、1.20%、1.54%和2.10%。差别费率4下,分别为0.92%、1.10%、1.30%、1.60%和1.85%。在上述差别费率下,费率制的人均缴费金额与定额缴费220元基本相同。并且,从差别费率1到差别费率4,再分配效果逐渐弱化。

| 表 6 差别费率下家庭参保者人均缴费情况(元) |

在差别费率方案下,在保证参保人人均缴费金额仍约为220元的情况下,方案1的低收入组家庭缴费负担最低,人均缴费金额由220元下降为63.47元,但是最高收入组的人均缴费金额由220元大幅上升到573.82元。最高收入组与最低收入组的人均缴费金额由原来的完全相同改变为相差近8倍。可见,差别费率制进一步降低了低收入组家庭缴费负担,提高了高收入组家庭缴费金额。

4.2.4 不同缴费方案对基尼系数的影响表 7通过比较基尼系数来反映不同方案的筹资公平性。可以看到,定额缴费提高了基尼系数,即恶化了收入再分配。相较于定额制,各个费率制方案均改善了收入再分配。但是,总体上看,不论是定额制还是费率制,对基尼系数的影响均十分微弱。即使按照城乡居民家庭真实收入实行费率制,进一步降低了基尼系数,但是对基尼系数的影响仍然有限。

| 表 7 不同费率制缴费方案对基尼系数的影响 |

定额制和费率制对基尼系数影响有限的原因至少有三个:一是定额制和费率制缴费标准过低,220元的人均缴费对家庭收入的影响有限,对基尼系数的影响也有限。二是,收入越高的家庭,家庭成员参加城乡居民医保的比例越低,使得定额制和费率制的实际影响受限。三是,代理家计调查预测的收入低估了高收入群体收入,高估了低收入群体收入,导致费率制的影响进一步受限。

4.2.5 提高缴费标准对基尼系数的影响表 8比较了不同定额缴费标准及其对应的费率制对基尼系数的影响。当定额缴费标准由220元提高到350元时(2022—2023年度城乡居民医保个人缴费标准为350元)时,定额制和费率制对基尼系数的影响也随之扩大。但是,即使将定额缴费标准提高到1 500元,定额制对基尼系数的影响也不到7%;费率制下,缴费率提高到10.23%(接近于目前城镇职工医保单位和个人缴费率之和),基尼系数仅比定额制下降2.56%。即使按照家庭真实收入缴费(缴费率仍为10.23%),基尼系数也仅比定额制下降5.54%。这意味着,通过调整城乡居民医保个人缴费标准(金额高低)和缴费方式(定额制和费率制)来改善收入再分配的效果有限。

| 表 8 提高定额缴费标准后费率制对基尼系数的影响 |

前文指出,在费率制下,要实现人均筹资与定额缴费标准相同(220元),代理家计调查下的缴费率为1.50%。如果保证最低收入组家庭缴费负担不增加,即维持人均缴费220元,那么费率制下缴费率达到2.68%。2019年CHFS样本的人均缴费标准将由220元提高到393.46元,将增加78.85%。在该缴费率下,最低收入组家庭人均缴费金额为220元,而其他收入组家庭人均缴费金额均较220元大幅上升,并且家庭人均收入越高,人均缴费金额上升越高(表 9)。

| 表 9 费率制对筹资能力的影响(%) |

如果分别将城镇居民家庭和农村居民家庭按照家庭真实人均收入进行五等分,并且保证农村最低收入组家庭人均缴费仍维持在220元,那么2019年CHFS样本的人均缴费标准将由220元提高到487.38元,将增加121.54%。这意味着,费率制可以在不增加城乡(农村)最低收入组家庭缴费负担的情况下,大幅提升城乡居民医保筹资水平,进而大幅降低政府财政补助水平。

不过,在费率制下,是否导致最高收入组家庭的缴费负担过重?表 9中全样本(城镇样本)最高收入组家庭人均缴费由定额制下的220元提高到费率制下的913.20元(1 090.07元),的确大幅增加。但是,缴费负担不能仅仅使用绝对金额来表示,更恰当的测量方式是真实缴费率。真实缴费率为费率制下的人均缴费金额占家庭人均可支配收入的比重。结果显示,全样本(城镇样本)最高收入组家庭真实缴费率仅为1.64%(1.72%),远低于最低收入组的9.48%(8.01%)。可见,尽管费率制大幅提升了高收入组家庭的人均缴费金额,但是高收入组家庭的真实缴费率仍然相当低,完全能够负担。

5 费率制的可行性分析 5.1 费率制面临的障碍代理家计调查并非完美无缺。比如,代理家计调查的精度有赖于执行机构的能力。[18]在我国,城乡居民医保实行代理家计调查下的费率制还面临如下障碍。

一是,代理家计调查模型预测的精准性问题。代理家计调查模型预测的R2越高,预测精准性就越高,低收入群体负担越低,筹资能力提升越高。因此,需要尽可能提高模型的预测精准性。这对数据和模型的要求比较高。此外,限于篇幅,本文没有单独区分城乡、地区,如果进一步区分可能会提高预测精准性。

二是,代理家计调查在城乡居民医保筹资中的适用性问题。代理家计调查会大幅提高高收入群体的缴费金额。在自愿参保的背景下,这可能导致高收入群体退出城乡居民医保。这不但不能巩固全民医保覆盖面,还不利于城乡居民医保的可持续发展。

三是,代理家计调查下费率制运行的配套环境问题。实行代理家计调查需要事先获得被调查对象的授权,方能获取前述信息。目前,城乡居民医保仍然实行自愿参保,导致代理家计调查无权获取相关信息。而韩国地域保险实行强制参保,可以依法获取国民的收入、房产和汽车等信息。

5.2 配套改革条件 5.2.1 强制参保:立法要求强制参保是前提城乡居民医保实行强制参保已经具备法律基础。我国以《社会保险法》来规定职工医保和城乡居民医保,即赋予了基本医疗保险强制性。[19]2019年底通过的《基本医疗卫生与健康促进法》也要求全民强制参保。只有实行强制参保,才能避免高收入群体退出城乡居民医保,才能推进部门信息共享。

首先,应规定凡未参加职工医保(和公费医疗)的人员,全部参加城乡居民医保。其次,应建立全民参保计划库,实现人员参保状况查询全国一网通,摸清参保人口底数。最后,建立全民参保中央和地方之间、部门间协调机制。中央通过全民参保计划库,核对各省市参保人员信息,通过手机、交通、住宿等大数据发现未参保人员所在地区,向所在省市发送未参保人员身份信息,各省市落实参保。

5.2.2 数据来源:多个部门信息共享是关键信息共享机制主要用于获取家庭成员人员结构信息、家庭就业、纳税和社保信息以及家庭水电费、网费、电话费、住房和汽车等信息。部门间信息共享既解决了信息获取成本问题,也能够避免家庭造假,保障了信息的真实性。共享信息的部门越多,共享信息的质量越高,代理家计调查模型的预测效力越好。为了实现信息共享,未来《社会保险法》修法中应明确规定相关部门共享信息的责任。

5.2.3 模型优化:预测模型动态优化是工具任何预测模型都不能一劳永逸。随着时间推移,家庭成员状况、收入和资产的变动幅度可能较大。为此,需要不断优化代理家计调查预测模型。同时,随着可以共享的信息越来越多(比如未来可能获取微信、支付宝、京东、美团等市场主体的消费数据),可以通过不断筛选优化预测模型(比如使用机器学习方法),提高模型预测能力。

6 结论与展望 6.1 研究结论本文基于2019年CHFS数据发现,实行代理家计调查下的费率制仅能有限地改善城乡居民医保筹资公平性。不过,费率制可以大幅降低低收入群体的缴费负担,提高城乡居民医保筹资能力和减轻财政补助负担。城乡居民医保由定额制转为费率制,是未来筹资改革的重要方向。韩国国民健康保险地域参保人保费征收的代理家计调查模式为我国提供了成熟经验,可资借鉴。

为了推行代理家计调查下的费率制,未来城乡居民医保应实行强制参保,以解决高收入群体在费率制下退出城乡居民医保的问题;建立多部门信息共享机制,以低成本地获取开展代理家计调查预测所需的相关数据;应不断优化代理家计调查预测模型,采用机器学习方法,提高模型预测能力。

6.2 未来展望对于未来研究,本文建议:一是开展具有全国代表性的费率制问卷调查。费率制改革影响的是全国10亿多人,必须慎重和科学决策。二是验证代理家计调查方法时间上的稳定性、地区间的一致性和城乡间的差异性。时间上的稳定性意味着代理家计调查可以在一定时间内保持预测模型不变,而不必时时更新。地区间的一致性意味着可以制定全国/全省通用的代理家计调查预测模型,而不必由各个地区单独制定。倘若代理家计调查模型在城乡间没有差异,就无须分别对城市家庭和农村家庭进行预测。三是提高代理家计调查模型预测效果。本文仅使用了OLS模型分析,未来可以在获取某些地区相关大数据的基础上,结合机器学习方法,开发预测效果更精准的模型。

致谢

感谢张熠教授、陈斌副教授对本文提出的完善意见。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

仇雨临. 以待遇为基础健全基本医疗保险动态筹资机制[J]. 中国医疗保险, 2021(2): 34-35. |

| [2] |

李珍, 张楚. 论居民医保个人筹资机制从定额制到定比制的改革[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(7): 1-10. |

| [3] |

王晶. 中国农村医疗筹资公平性研究——基于全国八个农业县医疗筹资系统的实证研究[J]. 社会学研究, 2008(5): 160-185, 245. |

| [4] |

毛翠英. 新型农村合作医疗政府间公共筹资标准分摊机制研究[J]. 财政研究, 2011(12): 26-28. |

| [5] |

张春丽. 社保公平筹资分配机制研究——兼论中国社保收入分配悖论的起源[J]. 法学评论, 2015, 33(3): 61-73. |

| [6] |

李珍, 黄万丁. 全民基本医保一体化的实现路径分析——基于筹资水平的视角[J]. 经济社会体制比较, 2017(6): 138-148. |

| [7] |

韩华为. 代理家计调查、农村低保瞄准精度和减贫效应——基于中国家庭金融调查的实证研究[J]. 社会保障评论, 2021, 5(2): 93-109. |

| [8] |

李艳军. 农村最低生活保障目标瞄准研究——基于代理财富审查(PMT)的方法[J]. 经济问题, 2013(2): 80-84. |

| [9] |

Mills B, Ninno C, Leite P. Safety nets in africa: effective mechanisms to reach the poor and most vulnerable. Effective Targeting Mechanisms in Africa: Existing and New Methods[M]. Washington D C: The World Bank, 2015.

|

| [10] |

Caitlin Brown. A Poor Means Test? Econometric Targeting in Africa[J]. Journal of Development Economics, 2018, 134: 109-124. |

| [11] |

朱梦冰, 李实. 精准扶贫重在精准识别贫困人口——农村低保政策的瞄准效果分析[J]. 中国社会科学, 2017(9): 90-112, 207. |

| [12] |

GolanJ, Sicular T, Umapathi N. Unconditional Cash Transfers in China: Who Benefits from the Rural Minimum Living Standard Guarantee (Dibao) Program?[J]. World Development, 2017, 93: 316-336. |

| [13] |

Aryeetey G C, Jehu-Appiah C, Kotoh A M, et al. Community concepts of poverty: an application to premium exemptions in Ghana's National Health Insurance Scheme[J]. Global Health, 2013, 9: 12. |

| [14] |

Savadogo G, Souarès A, Sié A, et al. Using a community-based definition of poverty for targeting poor households for premium subsidies in the context of a community health insurance in Burkina Faso[J]. BMC Public Health, 2015, 15: 84. |

| [15] |

Kuwawenaruwa A, Baraka J, Ramsey K, et al. Poverty identification for a pro-poor health insurance scheme in Tanzania: reliability and multi-level stakeholder perceptions[J]. Int J Equity Health, 2015, 14: 143. |

| [16] |

韩国国民健康保险工团. 国民健康保险费[EB/OL]. [2022-07-26]. https://www.nhis.or.kr/english/wbhe-aa02500m01.do

|

| [17] |

民政部低收入家庭认定指导中心. 世界银行TCC6子项目"社会救助瞄准与居民家庭经济状况核对体系研究"成果汇编[M]. 北京: 中国社会出版社, 2018.

|

| [18] |

Coady D, Grosh M, Hoddinott J. Targeting of Transfers in Developing Countries: Review of Lessons and Experience[R]. The World Bank, 2004.

|

| [19] |

孙淑云. 新型农村合作医疗制度的自愿性与强制性[J]. 甘肃社会科学, 2013(2): 131-135. |

(编辑 薛云)