2. 湖北省人文社科重点研究基地农村健康服务研究中心 湖北武汉 430030

2. Research Centre for Rural Health Service, Key Research Institute of Humanities & Social Sciences of Hubei Provincial Department of Education, Wuhan Hubei 430030, China

基层首诊是分级诊疗制度建设的核心,也是我国三级医疗服务体系供需适配的关键。2015年,国务院出台《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》,标志着我国分级诊疗制度建设工作正式推进。此后分级诊疗制度的探索与实践在各地积极展开,主要通过强化基层服务能力建设、医疗联合(共同)体建设和农村卫生信息化建设完善分级诊疗政策制度体系。在基层首诊方面,世界卫生组织推荐的基层就诊率为80%[1],我国也明确提出基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量比例应当≥65%[2]。但经过多年分级诊疗制度建设,我国基层首诊率不增反降。2020年基层医疗卫生机构总诊疗人次41.16亿人次,占就诊总人数的53.17%,较2016年的55.05%下降了1.88%。[3]农村居民趋高就诊、不合理入院,依然是当前县域医疗服务体系普遍而客观的治理难题。2018年国家卫生服务调查显示,湖北省5 547户农村居民门诊趋高率达到51.17%[4];2020年湖北省某县有就诊经历的居民中仅在县级及以上机构就诊的人数达10.3%[5]。

本文立足于分级诊疗政策的核心治理思路,分析我国分级诊疗供给体系的发展基础与现实困境,深入探究分级诊疗的核心内涵“供需适配”,指出当前分级诊疗的治理困境——忽视需方首诊决策中的疾病不确定感。在此基础上,从个体决策的角度,梳理居民首诊决策框架,分析决策过程中的疾病不确定感和基层能力认知的关键影响。最后,将个体决策机制与群体疾病谱结合,分析当前分级诊疗格局的需方症结,为当前分级诊疗格局提出针对性的优化对策。

1 我国分级诊疗政策的治理路径剖析 1.1 我国分级诊疗服务供给体系的发展基础与目标分析Kissick曾提出著名的医疗体系不可能三角,即便宜、高效和高质量,三者不可兼得,不然会导致系统崩溃。[6]世界各主要国家的医疗体系都是根据自身特点,从不可能三角里面三选二之后衍生出来的。美国选择了高效和高质量,但其医疗成本居高不下;英联邦国家和欧洲选择了便宜和高质量,但其供给效率备受争议。我国面临“看病难、看病贵”的长期挑战,医疗服务供给体系的主要特征在于人口众多、城乡差异显著以及医疗资源薄弱,让我国医疗服务供给的不可能三角愈发难以应对。基于此,从20世纪70年代起,效率一直是我国医疗服务体系建设首要解决的问题。在有限医疗资源的基础上,我们提出了两个改善供给效率的治理路径。首先是通过市场竞争改善供给效率,代表性的政策包括居民自由择医和医疗机构收入结余分配两个政策,极大激励了供方的服务供给效率,表现为我国医生超负荷的工作时间、医院高水准的病床周转率以及床位使用率;其次是通过分级诊疗体系,有序分诊实现供需精准适配,改善体系的配置效率。两个治理思路的联合使用在20世纪80年代应对了全国八亿多农村居民的医疗卫生问题,受到了世界卫生组织的称赞。而分级诊疗框架的建设主要取决于当时特殊的社会发展阶段,由于村落的集体经济以及闭塞的交通条件限制,农村早期基层首诊的职责由以赤脚医生为主体的村医承担,一定程度上实现了服务供给的便捷性与经济性,首要解决了广大居民“看得上病”的问题,但基层服务的质量却难以保障。而经过同质化培训的医务人员多定位在县级层面,包括部分发达乡镇,可以提供侵入性检查以及住院服务,以应对重症医疗服务的提供。基于此,在交通不便,以及经济落后的农村地区,逐渐演化出了“首诊在村医、转诊去县里”的服务利用格局。

与之对应的是,我国农村地区设置了县、乡、村三级治理机构,结合医疗服务体系分层设计目标,进而演化出了农村地区县—乡—村三级医疗网络,便于医疗机构组织与管理。但需要注意的是,医疗机构分级只是分级诊疗的前提,实现功能上的供需适配才是分级诊疗真正的治理价值。世界卫生组织于1957年就对医疗服务进行划分,分为初级保健、二级医疗和三级医疗。[7]值得注意的是此处的分级对象是医疗服务而非医疗机构,因此分级诊疗中供需适配的“供”不是单纯地指医疗机构而是医疗服务。[8]

1.2 我国分级诊疗的现状与制度内涵早期的“分级诊疗”解决了当时的效率问题,但随着社会经济发展,这种分级格局被打破,基层首诊不增反降,“看病贵、看病难”的问题日益凸显,由于经济水平的提升和交通改善,农村居民不再满足于基层的医疗服务,迫切追求更高级别的医疗资源,表现为轻症疾病患者与复杂疾病患者竞争县级及以上医疗资源,导致县乡医疗机构的供需适配机制失效,整个系统的供给效率下降。分级诊疗成为政策焦点是医疗卫生事业发展进一步追求配置效率的必然要求。

分级诊疗的核心是为不同严重程度的疾病匹配不同级别医疗机构下的医疗服务,以实现疾病诊治。患者基于诊疗需要,匹配适宜的医疗机构需要遵循以下两条适配逻辑。一是明确诊疗需要与疾病的对应关系,不同严重程度疾病诊治中的需要条件也不同,政府需要明确诊疗需要的分级标准以及具体范围。依据国家医疗机构医疗服务能力评价标准,患者疾病诊疗需要按服务类型可分为门诊一般治疗操作、手术、侵入性检查、住院、抢救等;也可按照医疗服务的复杂程度进行细分,包括不同等级手术、不同分辨率、灵敏度的检查设备等。基于患者一次诊疗服务利用,将疾病诊疗需要进行组合并归纳为不同情境,并初步梳理出患者诊疗需要与疾病严重程度的对应关系(表 1)。从患者一次的小门诊、小手术住院到急危重症就诊情境下,诊疗需要复杂程度不断递增,预示着应对的疾病愈加严重复杂。绝大多数疾病可以囊括在这九个情境中,从而刻画出了疾病与诊疗需要的对应关系,可以作为疾病严重程度的评价标准。

| 表 1 居民疾病诊疗需要与医疗机构能力建设标准的适配框架 |

2008年WHO报告指出,健康问题在人群中呈金字塔分布,大概有77%左右的是常见的病症,适配门诊服务和普通的住院治疗,16%左右是急危重症,7%左右是疑难杂症,需要更加复杂的诊疗服务。[9]同一时空,患者个体疾病发生情况基本遵循金字塔的规律,具体分布是由疾病治疗的实际情况以及医学科学的发展决定。从疾病出发,以诊疗需要为中心,建立严重程度递增的诊疗情境并刻画了不同严重程度的疾病分布,完成了对供需适配中“需”的梳理。

在明确诊疗需要以及疾病发生概率的基础上进行资源配置是分级诊疗的第二层适配逻辑,也是供给体系布局的关键。基于空间和人口分布,结合不同严重程度疾病发生率,进行各级医疗机构的能力配置,使得村—乡—县三级的医疗机构能力与数量与县域的人群疾病发生情况匹配,从而实现最有效的资源配置。基于这个逻辑,结合疾病发生概率以及诊疗需要,我们需要制定不同层级医疗机构的能力标准以及建设标准,在过去三年里国家卫健委也先后出台了三版基层医疗卫生机构能力建设标准。表 1也对村—乡—县三级医疗机构能力标准按其能开展的诊疗活动进行细化匹配,并梳理其建设标准,包括设备、药品、医技人员学历等,其中的建设数量源于研究者对湖北、河南两省10县的实际观察所得。综上所述,分级诊疗制度是建立在疾病—诊疗—资源的适配链上,最终达到按需适配、层级布局的理想状态,期望实现帕累托最优。

1.3 我国当前分级诊疗的治理困境分析分级诊疗的成败在于农村居民是否“基层首诊、顺序就医”。在三级医疗服务网络建设初期,经济风险以及交通问题促使农村居民基层首诊,但随着基本医疗保障制度的完善,以及社会交通基础改善,越来越多农村居民越过基层医疗卫生机构选择县级医院首诊(趋高就诊),打破了分级诊疗制度的建设初衷,既增加了农村居民的经济负担,又浪费了基层的医疗资源。多数学者认为农村居民“趋高就诊”是因为基层医疗卫生机构服务能力弱,农村居民不信任[10],于是提升基层医疗卫生机构服务能力成为了推进分级诊疗建设的主要方向。但连续五年的基层医疗卫生机构服务能力提升计划以及医保分段累退的补偿政策并没有扭转农村居民趋高就诊的趋势,也有研究表明基层服务能力提升带动农村居民基层首诊的作用有限。[11]在自由择医的环境下,农村居民自由选择就诊机构的同时也预示着其负担了疾病甄别风险的责任。农村居民需要自行判断疾病严重程度做出首诊机构选择,当严重的疾病选择基层就诊时可能会导致误诊,进而转至县级医院重复就诊,而此时选择县级医院就诊误诊风险相对较小。在制度设计上缺失疾病风险甄别的支持、保障和引导,单纯用医保报销杠杆吸引农村居民基层就诊但仍未解决就诊风险问题。[12]当患者选择了基层首诊,如果由于病情严重再转诊至县级医院治疗时,就已经降低了患者就诊体验,所以机构转诊服务的承诺对于农村居民基层首诊的吸引力也非常有限。从农村居民就诊决策的逻辑来看,政府设想的分级诊疗布局忽略了农村居民首诊时疾病不确定感的客观影响。居民越过基层医疗卫生机构首诊,最直接的原因在于对基层医疗卫生机构服务能力的不信任,重点体现在面对严重程度不确定的疾病治疗时。如果患者选择了基层医疗卫生机构就诊但没被治愈,会被转入县级医院重新治疗、重复检查,要承担额外的病情延误与经济风险。[13]所以,当农村居民面对严重程度不确定的疾病时,会倾向于选择县级医院,承担高额的经济成本,规避病情延误风险,即“花钱买放心”。

2 疾病不确定感下的农村居民首诊决策框架构建 2.1 农村居民首诊决策过程患者在患病后做出的就医决策分为五个环节:需求确认、信息收集与评估、实际购买、购买行为评估和决策框架修正。[14]需求确认阶段一般由具体的症状或体征触发,患者自觉不适从而产生就诊需求,即通过医疗机构的诊疗服务消除自身不适和病感的需求。信息收集与评估阶段的信息包括疾病和就诊机构的相关信息,信息评估是居民决策的核心环节。农村居民的首诊选择,可以简化为基层医疗卫生机构和县级医院的二元选择问题。

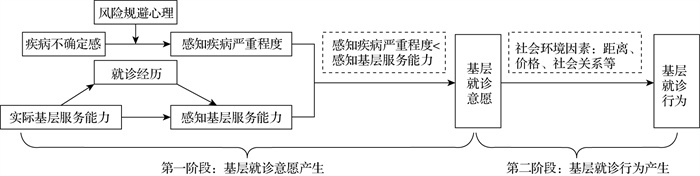

基层首诊是患者内部信息与外部信息共同作用的结果,如图 1所示,可以分为两个阶段:A.基层医疗卫生机构是否进入备选方案,即是否产生基层就诊的意愿;B.当基层医疗卫生机构进入备选方案后,最终是否选择基层医疗卫生机构就诊。理性的农村居民会在感知疾病严重程度在基层能力范围内时产生基层就诊意愿。疾病不确定感是患者感知疾病严重程度的关键影响因素,而风险规避心理会影响疾病不确定感下决策点的选取。感知基层服务能力源自实际基层服务能力,主要通过农村居民历次就诊经历转化为农村居民认知。在产生就诊意愿后,是否发生实际的基层就诊行为还受社会环境因素,如距离、价格、社会关系等的影响。

|

图 1 农村居民基层首诊的决策框架 |

疾病不确定感最早由Mishel于1981年提出,个体无法对疾病引起刺激的构成及其含义进行归纳时,疾病不确定感就会产生。[15]疾病不确定感在居民就医决策过程中是首置且核心因素,贯穿于疾病诊疗的全周期,在就诊机构选择阶段重点表现为居民估计疾病严重程度的偏移。在疾病严重程度决策点的选取上,风险态度起到了强烈的调节作用。风险中性者在做就诊决策时是以主观概率峰值点作为疾病严重程度决策点,即以最可能的情况作为决策的依据;而风险偏好者以极(偏)低值作为疾病严重程度决策点,即以最(较)乐观的情况作为决策依据。风险偏好者愿意承担健康损失风险,以博取低成本,包括就诊的人力、财力、时间成本。此时的风险与回报分别是健康损失与成本损失减少,因此风险偏好者的经济状况通常较差,特别是农村地区的贫困老人容易出现讳疾忌医、趋低就诊的情况。而对分级诊疗格局产生影响的主要是风险规避人群,风险规避者常常以极(偏)高值作为疾病严重程度决策点,即以最(较)悲观的情况作为决策依据。他们患病时不愿意承担潜在的健康风险损失,宁愿花费更多的成本选择大医院就诊。健康风险规避者往往具有经济情况好、疾病负面信息获取多以及对身体症状较为敏感的特点。首先经济情况好使得他们对健康风险损失的厌恶远大于对经济损失的厌恶。其次风险规避者往往对身体信号更为敏感,熟练使用互联网使得患者由于幸存者偏差更易获取悲观情况的信息,受一些片面的疾病负面资讯影响,如极端社会新闻内容以及百度看病等,放大了患者健康风险感知。[16]综上,风险态度作用于疾病不确定感表现为患者的感知疾病严重程度。

2.3 基层能力认知偏差对首诊意愿的作用在信息评估阶段,是否就诊的参考标准为患者对基层医疗卫生机构能力的认知,当患者感知疾病严重程度在基层能力范围内患者会考虑基层就诊。基层医疗卫生机构服务能力是一个客观事实,而在患者层面的映射成为了患者对基层医疗卫生机构能力认知。国家分级诊疗政策在强基层建设上重点着力,成效显著,基层医疗卫生机构数量、基层医疗卫生机构床位数、万元以上医疗设备增长明显。[17]然而农村居民对基层医疗卫生机构能力的认知存在偏差并趋于固化。国家提出70%的疾病能在基层得到解决,而农村居民主观印象中基层医疗卫生机构的能力严重偏弱,居民对分级诊疗政策认知普遍偏低。[18]农村居民对基层医疗卫生机构服务能力的认知没有随着实际的提升而提升,这可能与农村居民的惯性思维相关,同时也是县级能力激增带来的影射效应。在强基层之前农村居民就对基层能力不信任选择县级医院就诊,强基层战略实施后,农村居民由于缺乏服务利用以修正以往认知,所以农村居民对基层的认知仍处于较低水平。当然除了惯性思维造成认知固化,自己或他人就诊经历也会影响其认知。一次误诊或者转诊经历往往会产生持续的影响,居民不实际利用就无法改变对基层能力的固有认知。[19]因此,固化的基层能力认知,也是造成患者趋高就诊的关键因素。

2.4 社会环境因素对实际决策行为的影响疾病不确定感与基层认知的逻辑分析决定了患者就诊的第一需求——能看好病。在这一阶段,部分患者由于疾病不确定感和基层认知相互作用认为基层无法治愈疾病,即使基层医疗卫生机构有能治愈本次疾病的能力,但依然会将基层医疗卫生机构剔除备选框,导致趋高就诊。但即使居民将基层纳入了备选框,也不一定前往基层就诊,在多方案决策下社会环境因素发挥重要作用。诸多学者证明了影响患者就诊选择时的社会环境因素包括距离、价格、社会关系等方面。[20]在分级诊疗制度框架下,基层医疗卫生机构距离会比大医院近,但现实中居住在大医院附近的居民就不依从基层就诊准则,当去大医院同等便利时,居民选择大医院就诊的概率显著增加。除此之外,城市地铁的普及与农村私家车拥有率的提高都使得距离对大医院就诊的限制弱化,提高了大医院就诊的概率。在分级诊疗制度中还有一个关键改革就是医保的补偿杠杆,分段累退的报销比例会提升基层就诊的经济优势。慢病患者多选择基层医疗卫生机构定期复诊拿药,就是因为疾病不确定感很低且基层认知合理满足第一需求,由于基层报销比例高在基层复诊。社会关系也在患者就诊决策时发挥重要作用,比如是否有医疗圈熟人、本人是否是就诊决策者等。医院熟人会产生医院偏好,老人和小孩患病更多由家属决策,也更容易趋高。

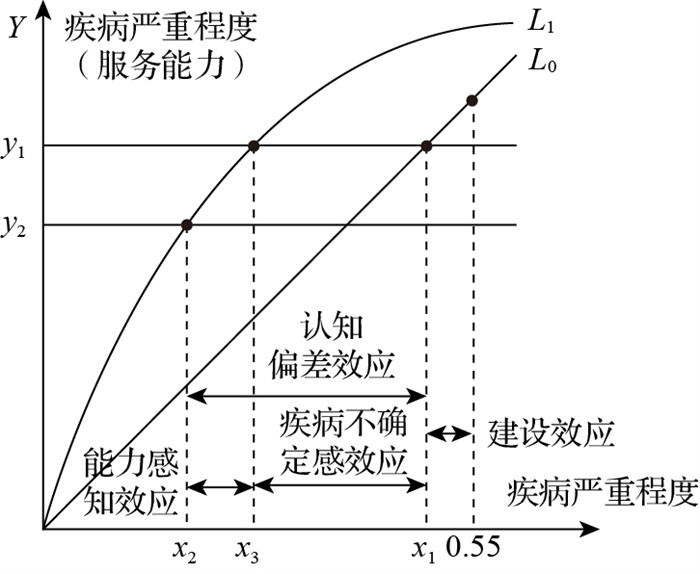

3 基于需方决策框架下分级诊疗政策认知偏差效应的分析以农村居民就诊机构选择的决策逻辑为基础,从不同疾病严重程度下的医疗机构选择为分析目标,判断居民个体的首诊决策与国家指导意见的选择差异,评估疾病不确定感、基层能力认知以及机构建设不达标存在的影响效应,见图 2。

|

图 2 疾病不确定感、基层服务能力与居民基层首诊的关联示意 |

图 2中坐标系横轴指代疾病的严重程度,对应于表 1中的疾病严重程度,纵轴指代的是基层医疗卫生机构的服务能力,也指基层能诊疗的疾病的严重程度最大值。坐标系的角平分线L0,意指患者感知的疾病严重程度与实际疾病严重程度一致时的决策点连接线。而设想的分级诊疗格局有三个前置条件:①农村居民对于每次疾病的严重程度判断准确,了解疾病的诊疗需要;②基层医疗卫生机构能力建设能够达到国家要求的标准中心卫生院能力;③农村居民对基层医疗卫生机构能力的认知准确,明确知晓乡镇卫生院能治疗哪些疾病。在此情境下,依据70%基层首诊率的政策目标,基层医疗机构的可诊治的疾病严重程度上限为0.55(图 2中的0.55示意),故就诊居民面对严重程度超过0.55的疾病时会考虑选择县级医院就诊,反之考虑前往基层医疗卫生机构就诊。

而当前的实际情况是,以上三个假设条件中都发生了不同程度的偏差。首先,由于农村居民健康素养参差不齐,在疾病不确定感的作用下会对疾病严重程度判断产生偏差,包括高估或低估疾病,而从整体上看这种偏差更多为高估,表现为图 2中的感知疾病严重程度曲线L1。疾病不确定感表现为L1和L0间的纵向差距,如0.4的疾病,被患者感知为0.6的疾病,进而影响其基层首诊意愿,我们可以称为疾病不确定感效应。其次,是基层服务能力的建设达标问题,由于地区情况的差异,实际的基层服务能力与政府标准有差距,可能低于政府规定的标准,正如表 1所示,当前乡镇卫生院达到优质基层服务行的占比不足10%。这样就导致了部分患有不严重疾病的患者由于担心基层能力建设不达标,而不愿选择基层首诊,这里我们可以称之为建设效应。最后,是农村居民对基层服务能力的感知准确与否,农村居民对基层医疗卫生机构的了解与其实际又存在差距,而当前更多地表现为低估基层医疗卫生机构的服务能力,乡镇卫生院能治疗的疾病,患者低估为无法治愈,进而影响其首诊选择,这里我们称之为能力感知效应。

以上三种效应的数理剖析如下:将y1=实际基层服务能力和y2=感知基层服务能力和实际疾病严重程度线L0和感知疾病严重程度线L1相交得到交点x1、x2和x3,分别代表了不同效应下农村居民会考虑基层就诊的最大疾病严重程度。x1是实际基层服务能力(y1)与实际疾病严重程度(L0)的交点,含义为基层医疗卫生机构客观的诊疗水平。x1与政府提出的基层服务能力标准的差距可称为建设效应,即当农村居民面对的疾病严重程度位于(x1,0.55),此时农村居民没有考虑基层就诊是由于基层医疗卫生机构建设未达标,如部分薄弱乡镇卫生院提供门诊手术操作和住院服务的能力有限。x2是感知基层服务能力(y2)与感知疾病严重程度(L1)的交点,反映了实际状态下农村居民考虑基层就诊的最高疾病严重程度。x3是实际基层服务能力(y1)与感知疾病严重程度(L1)的交点,反映农村居民基层认知符合实际时的情况。当农村居民面对的疾病严重程度位于(x2,x3),此时即使农村居民高估疾病严重程度但是若基层认知符合实际,疾病严重程度仍然处于基层能力范围,农村居民会考虑基层就诊,说明疾病不确定感的效应不足以发生质变,这段效应是由于基层认知偏差导致的,称之为能力感知效应。当农村居民面对的疾病严重程度位于(x3,x1),此时即使基层能力感知合理,农村居民仍然由于高估疾病严重程度趋高就诊,这段反映了疾病不确定感效应。能力感知效应和疾病不确定感效应这两块的总和,我们称之为认知偏差效应,即客观条件与主观感知的差距,导致农村居民可以在基层治愈的但未选择基层就诊,从而降低了分级诊疗制度的配置效率。

4 需方决策视角下分级诊疗政策的优化建议从需方决策视角讨论整体就诊格局优化对策时,重点在于引导需求达成供需适配的目标,使基本医疗服务需要在最适宜的供给主体基层医疗卫生机构获得满足。结合上文对农村居民首诊决策框架的剖析,总结出以下两方面的优化路径。

4.1 推进互联网首诊服务的发展,建立农村居民首诊风险甄别机制疾病不确定感效应目前是农村居民趋高就诊的首要愿意,同时也是农村居民出于风险规避的理性选择。消除农村居民疾病不确定感,可以凸显基层简便易廉优势,提高农村居民基层首诊意愿。疾病风险甄别机制要以专业分诊服务为主体,旨在消解疾病不确定感,从患者自我甄别向专业分诊转变。需要通过政策和制度的形式明确专业分诊服务的内容、提供方和形式,同时将专业分诊服务纳入医保统筹。在农村居民就诊需要中,专业分诊服务的内涵是针对强疾病不确定感患者提供疾病风险甄别的服务,给出就诊机构和科室选择及健康指导的建议。分诊服务需要具备两个特点,专业性和便利性。专业性是指提供疾病严重程度甄别的医生需要具备过硬的专业能力,可以借助县级医院或三甲医院的医生提供分诊服务,实现大医院服务品质与形象的延伸。便利性要求分诊服务的提供形式和载体具有可及性。互联网医疗可以作为首诊风险甄别的有效形式,借助互联网平台开展视频、图文问诊消除了医患交互的时间、空间限制。对于不便于使用智能设备或难以表述病情的患者,也可以通过村医辅助完成远程分诊,线上医生提供专业就诊建议,一定程度上消解了农村居民的疾病不确定感,缓解了就诊前的部分焦虑情绪,修正农村居民原本不合理的就诊决策,回归基层就诊。

4.2 加强基层医疗卫生机构宣传,增加农村居民对基层医疗卫生机构的认可度弥补建设效应的差距要求基层医疗卫生机构明确自身定位,提升自身管理和服务能力,同时政府应基于基层实际需求对基层服务能力提升进行有效投入和确保投入转化,切忌出现“重硬件、轻人力”的建设误区。同时,患者对基层医疗卫生机构服务能力的认知是通过自我或他人就诊经历形成的,打破固有印象需要通过重塑良性的就诊体验。首先,持续改善首诊患者的就诊体验,保护加强医患沟通、优化服务流程、改善就诊环境等,通过患者宣传发挥辐射作用,吸引其他农村居民就诊。其次,丰富基层医疗卫生机构与农村居民的交互场景,深入开展义诊、家庭医生签约服务等,引导农村居民对基层医疗卫生服务机构形成正确的判断。最后,就是要加大基层医疗卫生机构的宣传力度,明确基层医疗卫生机构的设施设备,凸显基层优势项目、特色科室、舒适环境等,加强农村居民对基层医疗卫生机构的认可。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Wu D, Lam T, Lam K, et al. Health reforms in China: The public's choices for first-contact care in urban areas[J]. Family practice, 2017, 34(2): 194-200. |

| [2] |

国务院办公厅. 国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设的指导意见[J]. 中华人民共和国国务院公报, 2015(27): 27-31. |

| [3] |

国家卫生健康委员会. 中国卫生健康统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2020.

|

| [4] |

Liu Y, Chen Y, Cheng X, et al. Performance and Sociodemographic Determinants of Excess Outpatient Demand of Rural Residents in China: A Cross-Sectional Study[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(16): E5963. DOI:10.3390/ijerph17165963 |

| [5] |

卢珊, 牛亚冬, 张研. 农村居民个人年度医疗费用特征分析[J]. 中国卫生经济, 2017, 36(3): 77-80. |

| [6] |

Kissick W. Medicine's dilemmas infinite needs versus finite resources[M]. New Haven: Yale University Press, 1994.

|

| [7] |

World Health Organization. The work of WHO, 1957: Annual report of the Director-General to the World Health Assembly and to the United Nations[R]. Geneva, 1958.

|

| [8] |

付强. 促进分级诊疗模式建立的策略选择[J]. 中国卫生经济, 2015, 34(2): 28-31. |

| [9] |

World Health Organization. The world health report 2008: primary health care now more than ever: introduction and overview[R]. Geneva, 2008.

|

| [10] |

申曙光, 张勃. 分级诊疗、基层首诊与基层医疗卫生机构建设[J]. 学海, 2016(2): 48-57. |

| [11] |

周燕, 方鹏骞. 分级诊疗制度下农村基层医疗卫生机构服务能力提升路径分析[J]. 中国医院, 2017, 21(9): 12-15. |

| [12] |

杨茜, 邓朝华, 刘彦辰, 等. 农村居民医疗机构选择决策与影响因素探讨[J]. 中国卫生经济, 2019, 38(8): 72-74. |

| [13] |

张研. 我国农村地区跨级住院服务整合评价与机制研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2015.

|

| [14] |

赵玲. 消费者在医疗服务中选择医院的行为研究[D]. 武汉: 华中科技大学, 2008.

|

| [15] |

Mishel M, Braden C. Finding meaning: antecedents of uncertainty in illness[J]. Nursing Research, 1988, 37(2): 98-103. |

| [16] |

李海明, 徐颢毓. 医保政策能否促进分级诊疗的实现: 基于医疗需求行为的实证分析[J]. 经济社会体制比较, 2018(1): 28-35. |

| [17] |

李其, 王志伟, 赵倩倩, 等. 分级诊疗制度下基层医疗卫生机构现状研究[J]. 管理观察, 2019(17): 186-188. |

| [18] |

王海娈, 张金霞, 蔡晓珊, 等. 安徽省农村居民对基层医疗服务信任度及其影响因素调查[J]. 中华全科医学, 2016, 14(10): 1713-1715, 1722. |

| [19] |

程永, 张研, 蒋春红. 我国中部地区农村居民对县域三级医疗机构的认知评价[J]. 医学与社会, 2020, 33(3): 20-24. |

| [20] |

于川, 赵欣, 彭丽华. 居民选择就诊机构的影响因素分析[J]. 现代预防医学, 2006(12): 2380-2382. |

(编辑 薛云)