2. 国家卫生健康委员会卫生经济与政策研究重点实验室(山东大学) 山东济南 250012;

3. 山东大学健康偏好研究中心 山东济南 250012;

4. 山东第一医科大学附属省立医院 山东济南 250012;

5. 山东大学附属生殖医院 山东济南 250012

2. NHC Key Lab of Health Economics and Policy Research, Shandong University, Jinan Shandong 250012, China;

3. Center for Health Preference Research, Shandong University, Jinan Shandong 250012, China;

4. Shandong Provincial Hospital Affiliated to Shandong First Medical University, Jinan Shandong 250012, China;

5. Center for Reproductive Medicine, Shandong University, Jinan Shandong 250012, China

人口是社会经济发展和国家民族昌盛的基础,优化生育政策体系是促进人口长期均衡发展的核心。[1]低生育率是世界各国在经济社会发展、文化观念转变和现代化转型中普遍面临的人口问题。[2]部分高收入国家(地区)为促进生育采取了经济、时间和服务等多种形式的支持政策,统称为生育支持政策(fertility support policy)。[2]研究发现,生育支持政策具有提高生育率的效果。[3-4]2020年人口普查显示,我国人口出生率从2001年的13.38‰迅速下降到2021年的7.52‰,总和生育率降至1.3,濒临低生育率陷阱,对国家人口发展和经济社会可持续发展带来了严峻挑战。[5]因此,国务院于2021年出台了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》,实施包容性的积极生育支持政策体系,全面降低孕育、生育、养育和教育负担,以促进适龄人群生育。[6]

当前,我国不仅面临生育意愿低的基础问题,而且存在生育力下降和不孕不育高发的突出问题。[7-8]不孕不育指一对配偶未采取避孕措施,有规律性生活至少12个月未能获得临床妊娠,已被WHO认定为危害人类健康的第三大疾病。[9]我国不孕不育率已从2007年的12%迅速攀升至2020年的18%,远高于全球8%~12%的患病水平。[10]不孕不育患者有着更迫切的生育愿望,在提高生育水平方面有很大潜力。[1]然而,治疗不孕不育的医疗费用在3万~20万之间,约为我国居民2021人均可支配收入(35 128元)的0.8~6倍。[11-12]沉重的疾病负担显著制约了患病人群生育潜能的释放,阻碍了适度生育水平目标的实现,亟需政府实施包容性生育支持政策,分担医疗费用。[13]

针对不孕不育高发和经济负担沉重问题,部分低生育率国家制定了多元化的医疗保障政策[14-15],提高了生育水平。[4]我国不孕不育经济支持和医疗保障政策还处于早期发展阶段,相关研究匮乏。国际比较研究可以为我国的生育支持政策提供经验借鉴。本研究旨在比较低生育率国家不孕不育医疗保障政策的现状与成效,以期为我国政府制定相关政策提供决策参考,助力实现适度生育水平。

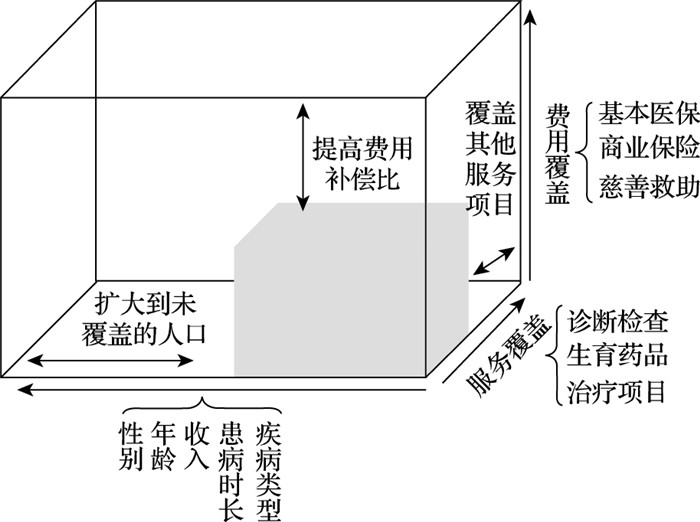

2 分析框架与方法 2.1 分析框架全民健康覆盖(Universal Health Coverage,UHC)为分析医疗保障政策提供了指导框架。[14]UHC是指确保所有人都可以获得所需的医疗卫生服务和经济风险保护,不会因疾病发生经济风险或陷入贫困,可从保障人口覆盖、卫生服务覆盖与医疗费用覆盖三个方面评估。[16]本研究参考该框架,从覆盖人群广度、覆盖服务宽度和覆盖费用深度三个层面比较分析不孕不育医疗保障政策,并制定具体的实现策略(图 1)。

|

图 1 不孕不育医疗保障政策分析框架 |

本文聚焦3类国家:(1)4种典型医疗保障模式的代表国家:社会医疗保险——德国、法国、俄罗斯;国家医疗保险——英国、澳大利亚;商业医疗保险——美国;储蓄医疗保险——新加坡。上述国家均较早进入低生育水平,不孕不育医疗保障政策较为成熟,具有较高的可借鉴性;(2)亚州国家——日本、韩国,与我国的经济文化背景相似,具有较高的可比性;(3)金砖国家——巴西、印度、南非,人口众多且正经历迅速的人口转变,与我国人口环境相似。

2.3 资料来源检索时间:1994年开罗会议后,各国开始规划并实施不孕不育相关政策,因此将检索时间设定为1994年—2022年5月。[17]数据库或网站:Web of Science、PubMed、CNKI、万方等中英文数据库;世界银行、各国政府网站。中文关键词:生育支持、不孕不育、疾病负担、治疗服务、药品、医疗费用、医疗保障、全民健康覆盖等;英文关键词:fertility support、infertility、disease burden、therapy、drug、medical expense、health protection、universal health coverage。

3 研究结果 3.1 各国基本情况除巴西、印度与我国外,10个国家在国家或地方等不同层面颁布了不孕不育医疗保障的规定。美国、澳大利亚和英国在生育率为1.8时,政府将不孕不育医疗费用纳入了保障范畴;德国、俄罗斯、新加坡和日本在生育率为1.3~1.4时,将不孕不育纳入了医疗保障。2020年我国总和生育率为1.3,低于1.5的警戒线,不孕不育的患病率(12%~18%)和医疗费用远高于其他国家,但尚未建立不孕不育医疗保障体系(表 1)。值得注意的是,人均GDP与不孕不育医疗保障政策制定的相关性较低,各国制定政策当年的经济发展水平差异很大。

| 表 1 12个国家和我国不孕不育医疗保障政策与人口经济发展的基本情况 |

人口覆盖指各国政策将不孕不育患者纳入保障的标准,如性别、年龄、收入、患病时长与疾病类型等。各国对性别无限制,均将患病时长设为1年及以上。如表 2所示,德国、俄罗斯与韩国未设置年龄限制标准,其余6国则将年龄限制在18~50岁以内。除日本与韩国设置收入标准外,其余7国均无收入限制。英国仅保障原发性不孕不育患者,其余国家保障范围均涵盖原发性与继发性不孕不育患者,美国10个州将人群扩大至医源性不孕不育患者。[28]

| 表 2 9个国家不孕不育患者纳入医疗保障的标准[18] |

服务覆盖指被纳入保障范围的不孕不育诊疗服务的类型及数量。如表 3所示,服务类型上,美国、英国等12个国家针对诊断检查、生育药品等8项服务均进行不同程度的费用保障。诊断检查方面,除新加坡和印度未纳入保障范围外,其余10个国家均纳入保障。澳大利亚、英国等8个国家为生育药品提供费用报销,美国、新加坡、印度与巴西则未纳入保障范围。澳大利亚、英国等7个国家涵盖宫内受精费用,美国、俄罗斯、日本、印度、巴西除外。针对3项试管婴儿技术,澳大利亚与英国等10个国家均将体外受精与卵胞浆内单精子注射两项纳入保障范围,其中,5个国家还同时包含辅助孵化的费用。针对两项生育力保存项目,英国、法国、俄罗斯、新加坡、日本5个国家对卵母细胞的冷存提供资金支持,澳大利亚、英国等8个国家支持胚胎的冷存。服务覆盖范围的广度上,法国最宽,涵盖所有服务;其次是英国、俄罗斯、日本与韩国,均包含7种服务;美国与巴西最窄。

| 表 3 12个国家公共资金对不孕不育医疗服务的覆盖范围[18] |

费用覆盖指政府或商业保险等保障主体对不孕不育医疗费用的报销比例。如表 4所示,澳大利亚、英国等7个国家的国家公共医保基金是不孕不育医疗费用保障主体,报销范围在75%~100%之间。美国与日本的地方公共医保基金报销不孕不育部分医疗费用,而且日本设置了最高封顶线。俄罗斯的国家与地区公共医保基金可报销不孕不育患者的全部医疗费用。美国、澳大利亚等4个国家还推出了商业保险产品,将不孕不育医疗费用纳入承保范围。美国不孕不育医疗费用占人均可支配收入的52%,经商业保险报销后,这一比例降为13%。[32]此外,美国还建立了不孕不育互助医疗,通过在线众筹平台(GoFundMe),发布3 332项不孕不育相关筹资活动,目标金额为5 260万美元,已成功筹集2 250万美元。[33]

| 表 4 9个国家的不同医疗保障主体对不孕不育医疗费用的保障水平[17] |

已有实证研究表明:美国19个州强制要求保险公司提供不孕不育保险,使35岁以上女性的生育率提高了32%;欧洲辅助生殖疗法的使用量与总生育率之间存在显著的正相关关系。[36]俄罗斯将体外受精费用纳入国民医保,并为育龄妇女提供免费宫内受精服务,从而增加出生人口比例,尤其对富裕地区产生了显著的积极影响。[25]澳大利亚公共医保将不孕不育患者的医疗费用降低了71%,为防范患者家庭发生灾难性卫生支出和因病致贫发挥了重要作用。[24]

3.6 经验总结国际比较研究发现:(1)不孕不育医疗保障政策是应对人口生育率低的重要政策工具,可以助力实现适度生育水平;(2)各国制定政策的主要依据是生育率的高低,经济发展水平是重要而非决定性的参考因素;(3)中央和地方政府的公共医保基金、商业健康险和慈善救助是不孕不育医疗保障的主体,建立多元化多层次的保障体系是政策可持续的关键;(4)应建立全国统一的人口覆盖标准和服务覆盖清单,提升生育支持政策的机会公平和权利公平,促进生育医疗服务利用和生育权的公平性;(5)由于不孕不育患病率和医疗费用远高于其他疾病,应根据筹资能力制定较高的报销比例,降低患者的疾病经济负担。

4 中国不孕不育医疗保障现状与问题近两年,我国不孕不育高发和疾病经济负担沉重问题已得到广泛的社会关注,两会代表多次提案要求将相关诊疗服务和药品纳入医疗保障范围。国家、各地以及商业保险均在探索不孕不育医疗费用保障模式(表 5)。

| 表 5 我国不孕不育医疗保障政策 |

虽然我国已在不孕不育医疗费用保障方面展开探索,然而仍面临一系列挑战。

4.1 缺乏不孕不育医疗保障制度顶层设计多个地区先行探索了不孕不育医疗保障政策,但政策碎片化严重,而且影响了保障效率和公平性。2021年《关于建立医疗保障待遇清单制度的意见》出台后,限制了地方将不属于基本医疗保障范围内的不孕不育诊疗服务纳入保障。国家层面仍未就制定不孕不育医疗保障政策达成共识,缺乏统筹规划的不孕不育医疗保障政策体系。

4.2 保障主体责任不清晰我国中央政府和地方政府之间、政府和市场之间关于生育支持的责任界定不清晰,不孕不育的医疗保障责任不明确。各地区经济发展不均衡,财政收入、医保和生育保险筹资水平存在较大差距,对不育不孕的保障责任承担能力有较大差异。目前,基本医保(尤其是居民医保)筹资能力有限,尚不具备将不孕不育诊疗费用纳入保障的条件[37],而商业保险发展不成熟,适应社会需求的不孕不育保险产品仍需完善。上述问题进一步加剧了不孕不育医疗保障责任分担的复杂性。

4.3 人口覆盖标准不统一北京和浙江拟将所有参保人员纳入覆盖范围,镇江不孕不育的保障范围为职工,陕西和江西主要将失独家庭或计划生育特殊家庭纳入保障范围。各地区的人员覆盖范围相差很大,缺乏统一的纳入排除标准,违背了社会保障的普遍覆盖和参保公平原则。

4.4 缺乏统一的覆盖服务清单从各地实践看,覆盖的医疗服务主要是人工授精和试管婴儿技术。北京覆盖服务最宽泛,包含了16项辅助生殖技术,远超过其他地区。国家医保局明确将“符合条件的生育支持药物”纳入了保障范围,但未明确具体条件的内容。各地覆盖服务的差异,将直接导致不孕不育患者生殖医疗服务利用的不公平,进而导致生育支持政策效果的差异。

4.5 费用保障水平低且不均衡比较多个地区的政策发现,各地之间保障水平的差异也很大,从0.35万~5万元不等。除浙江外,其他地区不孕不育医疗保障的最高支付限额是2万元,远低于平均3万~20万元的医疗费用,患者仍需自行承担高额费用。全国大多数地区尚未制定不孕不育医疗费用保障政策,患者需全额自付医疗费用,加剧了生育支持政策受益的不公平性。

5 政策启示 5.1 加强不孕不育医疗保障政策的顶层设计建议根据人口发展战略目标、人群生育意愿与我国医保筹资能力等特征构建适宜的政策体系,强化政府的主导作用。各地区在考虑区域特色、人口状况与财政实力的基础上,制定切实可行的实施方案和配套政策。具体而言,应参考国际经验,构建多层次医疗费用保障体系:(1)在充分测算的基础上,逐步把医保能承担的治疗性辅助生殖技术或常规检查项目按比例纳入基本医保或生育保险范畴;(2)鼓励保险公司创新产品与服务,设计针对性的健康保险产品;(3)总结其他省份的典型做法与经验,由政府引导社会力量成立生育保障公益基金,完善互助医疗或慈善捐助制度,健全基金的管理及使用规范。

5.2 明确覆盖人群的纳入排除标准年龄是影响生育能力与生育意愿的关键因素,女性35岁后生育能力迅速下降,男性40岁后生育能力开始下降。[38]研究表明,育龄群体实际年龄越接近最佳生育年龄,生育意愿越强烈。[39]建议:(1)综合考虑WHO从临床医学、流行病学和人口学三大视角提供的不孕不育定义,结合人口生育能力,明确保障人群的年龄范围,超出年龄的夫妇则逐级降低报销比例;(2)根据国家提出建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度的意见,将低收入困难家庭的不孕不育患者、失独家庭等特殊群体重点纳入保障范畴;(3)健全生育保险制度,推动生育保险覆盖范围从职工逐步向城乡居民扩大。

5.3 制定并动态调整保障服务清单在医保部门释放出进一步扩大医保支付范围的积极信号下,建议从诊断检查、药品、诊疗项目等方面制定不孕不育服务保障清单与动态调整机制:(1)鼓励临床开展辅助生殖技术及相关药械的研究,研发防治不孕不育的适宜技术,制定诊疗路径,为规范诊疗项目保障范围提供临床决策依据;(2)邀请药物经济学、卫生政策评估等领域专家从社会与经济效益出发,采用卫生技术评估、预算影响分析等方法量化评估诊疗项目的成本效果和社会效益等;(3)依据我国不孕不育患病率、疾病谱、医疗技术水平和疾病负担等,细化纳入清单的条件,动态调整保障清单。

5.4 确定适宜的保障水平根据公平适度原则,确定适宜的不孕不育医疗费用保障水平。了解公众不孕不育医疗保障需求与各方的支付意愿,可为有限资源条件下确定适宜的保障水平、保障筹资可持续性提供科学依据。建议:(1)利用条件价值评估法测量患者、社会公众、政府决策者等支付主体愿意为不孕不育治疗支付的最大金额,以促进科学决策;[40](2)开展政策情境研究,模拟测算不同保障水平下不孕不育家庭因病致贫发生率,确定最优保障水平;(3)精准确定困难群体,通过多层次保障体系提高困难群体的保障水平。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

武汉大学中国人口均衡发展研究课题组. 实现适度生育水平亟需构建生育支持体系[J]. 人口与发展, 2021, 27(6): 2-8, 21. |

| [2] |

王红漫, 杨磊, 金俊开, 等. 积极生育支持背景下家庭生育支持政策与生育率的历史转变——基于中国、日本、韩国、俄罗斯、美国和德国的比较分析[J]. 卫生软科学, 2021, 35(12): 17-22, 27. |

| [3] |

茅倬彦, 王嘉晨, 吴美玲. 欧洲生育支持政策效果的评估及启示——基于模糊集定性比较的分析[J]. 人口与经济, 2021(2): 13-26. |

| [4] |

Bergsvik J, Fauske A, Hart R K. Can Policies Stall the Fertility Fall? A Systematic Review of the (Quasi-) Experimental Literature[J]. Population and Development Review, 2021, 47(4): 913-964. DOI:10.1111/padr.12431 |

| [5] |

宋健, 郑航. 中国生育研究现状与问题——基于方法视角的观察[J]. 中国人口科学, 2021(5): 114-125, 128. |

| [6] |

杨菊华. 生育支持与生育支持政策: 基本意涵与未来取向[J]. 山东社会科学, 2019(10): 98-107. |

| [7] |

洪秀敏, 朱文婷. 家庭"三孩"生育意愿及其与婴幼儿照护支持的关系[J]. 广州大学学报(社会科学版), 2022, 21(1): 136-148. DOI:10.3969/j.issn.1671-394X.2022.01.012 |

| [8] |

方芳, 熊承良. 中国育龄夫妇生育力下降的影响因素及防治策略[J]. 中国计划生育学杂志, 2014, 22(3): 204-206. |

| [9] |

Zegers H F, Adamson G D, De M J, et al. The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology, 2009[J]. Human reproduction (Oxford England), 2009, 24(11): 2683-2687. DOI:10.1093/humrep/dep343 |

| [10] |

Qiao J, Wang Y Y, Li X H, et al. A Lancet Commission on 70 years of women's reproductive, maternal, newborn, child, and adolescent health in China[J]. Lancet (London, England), 2021, 397(10293): 2497-2536. DOI:10.1016/S0140-6736(20)32708-2 |

| [11] |

邱幼云, 王源, 李彦雯. 社会性别视角下不孕不育家庭的困境分析[J]. 青少年研究与实践, 2021, 36(2): 70-76. |

| [12] |

国家统计局. 中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2022-02-28)[2022-06-10]. |

| [13] |

郑晓瑛, 邱月. 中国不孕症疾病经济负担分析[J]. 中国公共卫生, 2012, 28(3): 257-260. |

| [14] |

Morshed B B, Lamyian M, Joulaei H, et al. Infertility policy analysis: a comparative study of selected lower middle-middle-and high-income countries[J]. Global Health, 2020, 16(1): 1-9. DOI:10.1186/s12992-019-0531-5 |

| [15] |

Allans, balaban B, Banker M, et al. International Federation of Fertility Societies' Surveillance (IFFS) 2019: Global Trends in Reproductive Policy and Practice[J]. 8th ed. Global Reproductive Health, 2019, 4(1): 1-138.

|

| [16] |

Evans D B, Etienne C. Health systems financing and the path to universal coverage[J]. Bull World Health Organ, 2010, 88(6): 402-403. DOI:10.2471/BLT.10.078741 |

| [17] |

The International Conference on Population and Development, Cairo Egypt, 1994[EB/OL]. (1994-09-05)[2022-06-10]. |

| [18] |

International Federation of Fertility Societies' Surveillance (IFFS) 2022: Global Trends in Reproductive Policy and Practice, 9th Edition[J]. Global Reproductive Health, 2022, 7(3): e58.

|

| [19] |

Kawwass J F, Penzias A S, Adashi E Y. Fertility-a human right worthy of mandated insurance coverage: the evolution, limitations, and future of access to care[J]. Fertil Steril, 2021, 115(1): 29-42. |

| [20] |

Chambers G M, Ho M T, Sullivan E A. Assisted reproductive technology treatment costs of a live birth: an age-stratified cost-outcome study of treatment in Australia[J]. The Medical Journal of Australia, 2006, 184(4): 155-158. |

| [21] |

阚唯, 梁颖, 李成福. 国际鼓励生育政策实践对中国的启示[J]. 西北人口, 2018, 39(5): 47-56. |

| [22] |

汤梦君. 中国生育政策的选择: 基于东亚、东南亚地区的经验[J]. 人口研究, 2013, 37(6): 77-90. |

| [23] |

Shin J, Lee S G, Park E C, et al. Socioeconomic Status and Successful Delivery after an Infertility Diagnosis: a Nationwide Health Insurance Cohort Study in Korea Conducted from 2005 to 2013[J]. Journal of Korean medical science, 2020, 35(39): e341. |

| [24] |

Chambers G M, Sullivan E A, Ishihara O, et al. The economic impact of assisted reproductive technology: a review of selected developed countries[J]. Fertility and Sterility, 2009, 91(6): 2281-2294. |

| [25] |

Moskaleva A A. Effect of inclusion of assisted reproductive technologies in the state health insurance programme in Russia[J]. Population and Economics, 2020(4): 19. |

| [26] |

Choi S J, Kim D I, Yoon S H, et al. Effectiveness and safety of Korean medicine for treating women with unexplained infertility: A multi-center observational study[J]. Integrative Medicine Research, 2021, 10(4): 100751. |

| [27] |

Kothari A, Srirams. Voices of the Unheard: Women and Infertility in India[J]. Human Arenas, 2022, 1-20. |

| [28] |

Koniares K G, Patel K, BaecherLind L. Evaluation and Management of Infertility for Patients Without Insurance Coverage[J]. Clinical obstetrics and gynecology, 2022, 65(4): 739-752. |

| [29] |

Cardozo E R, Huber W J, Stuckey A R, et al. Mandating coverage for fertility preservation-a step in the right direction[J]. The New England journal of medicine, 2017, 377(17): 1607-1609. |

| [30] |

Ben M K, Bouyer J, De L R E. Infertility Treatment in France, 2008-2017: A Challenge of Growing Treatment Needs at Older Ages[J]. American journal of public health, 2020, 110(9): 1418-1420. |

| [31] |

郭佩. 日本少子化之困何去何从[J]. 世界知识, 2021(1): 66-67. |

| [32] |

Georgina M C, Van P H, Elizabeth A S, et al. The impact of consumer affordability on access to assisted reproductive technologies and embryo transfer practices: an international analysis[J]. Fertility and Sterility, 2014, 101(1): 191-198. |

| [33] |

Lai J D, Fantus R J, Cohen A J, et al. Unmet financial burden of infertility care and the impact of state insurance mandates in the United States: analysis from a popular crowdfunding platform[J]. Fertility and sterility, 2021, 116(4): 1119-1125. |

| [34] |

杨昕. 低生育水平国家或地区鼓励生育的社会政策及对我国的启示[J]. 西北人口, 2016, 37(1): 7-12. |

| [35] |

Choi S J, Kim D I, Yoon S H, et al. Effectiveness and safety of Korean medicine for treating women with unexplained infertility: A multi-center observational study[J]. Integrative Medicine Research, 2021, 10(4): 100751. |

| [36] |

Bergsvik J, Fauske A, Hart R K, et al. Can Policies Stall the Fertility Fall? A Systematic Review of the (Quasi-) Experimental Literature[J]. Population and Development Review, 2021, 47(4): 913-964. |

| [37] |

国家医疗保障局建议提案国家医疗保障局对十三届全国人大四次会议第5581号建议的答复[EB/OL]. (2021-09-15)[2022-06-10]. |

| [38] |

中国政府网妇幼健康司国家卫生健康委办公厅关于印发不孕不育防治健康教育核心信息的通知[EB/OL]. (2021-11-08)[2022-06-10]. |

| [39] |

邢采, 孟彧琦, 林青青, 等. 生育年龄限制感提高女性的计划生育数量[J]. 心理学报, 2019, 51(4): 428-436. |

| [40] |

Dieng A, He J, Poder T G. Web Comparison of Three Contingent Valuation Techniques in Women of Childbearing Age: The Case of Ovulation Induction in Quebec[J]. Interactive journal of medical research, 2020, 9(1): e13355. |

(编辑 刘博)