2. 中南财经政法大学公共管理学院 湖北武汉 430073

2. School of Public Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan Hubei 430073, China

改革开放以来,在国家政策和经济发展的双重推动下,中国城镇化取得重大进展。2021年第七次全国人口普查结果显示,中国城镇居住人口已达9亿,占全国总人口的比重达63.89%,与2010年相比上升了14.21%。[1]党的二十大报告进一步将新型城镇化作为当前和未来时期全面建设社会主义现代化国家的重要战略。中共中央、国务院印发的《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》明确指出,新型城镇化是“以人为本”的城镇化,其核心是提升人民群众的获得感和幸福感,而国民健康水平是其中重要的衡量指标之一。城镇化在促进我国经济高速增长的同时,也给维护和促进居民健康带来新的挑战。其中,慢性病已成为我国居民的主要死因和疾病负担。数据显示,2019年我国因慢性病导致的死亡比例达到88.5%,由此产生的疾病经济负担占医疗费用的比例高达70%。[2]鉴于城镇化可能带来的健康风险,世界卫生组织早在2010年将“城市化与健康”作为世界卫生日的主题。《“健康中国2030”规划纲要》提出,要将健康融入所有政策,切实提高居民的健康水平。然而,现有研究多关注城镇化对居民消费、贫困和收入不平等方面的影响,对居民健康的关注不够。[3-4]城镇化能否作为推进“健康中国”战略实现的有效路径,仍是一个有待深入探讨的问题。

理论上,城镇化对居民健康的影响存在不同的效应。一方面,城镇化会带来较多的就业机会和较高的收入水平,居民可以获取较好的医疗资源和丰富的健康信息,从而有利于促进健康。[5-6]另一方面,城镇化伴随着较多的环境污染、较大的工作压力和不健康的生活方式,从而降低健康水平。[7-8]实证上,由于研究内容、指标选取、数据来源和研究方法等不同,研究结论存在较大差异。主要存在以下三种观点:第一,城镇化改善了居民健康。程明梅等人利用省级面板数据发现,城镇化率每上升10%,人均预期寿命增加0.27%,新生儿死亡率下降2.48%。[9]第二,城镇化存在健康恶化效应。Van de Poel等发现,城镇化率每增加一个百分点,中国居民自评健康状况较差的概率增加4~5.5个百分点。[10]第三,城镇化与居民健康间存在非线性关系。易攀等发现,城镇化与居民健康间存在“U”型关系,其中“U”型曲线转折点位于55%~60%之间。[11]因此,在中国快速城镇化的进程中,城镇化对居民健康到底产生了怎样的影响?这种影响在不同社会经济地位居民之间是否存在差异?城镇化是扩大还是缩小了不同社会经济地位居民之间的健康差距?其内在影响机制是什么?基于此,本文利用1991—2015年“中国健康与营养调查”数据对上述问题进行探讨,为认识城镇化的健康效应、明确疾病干预的重点领域和人群、完善新型城镇化和“健康中国”战略提供参考。

2 研究设计 2.1 数据来源本文数据来源于“中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,CHNS)”1991—2015年九轮调查数据。该调查是由中国疾病预防控制中心与美国北卡罗来纳大学联合实施、涵盖中国12个省、直辖市的大规模纵向调查。本文选取18岁及以上的成年人为分析样本,在剔除核心变量存在缺失的观测值后,最终得到样本数为137 153 ①,其中连续追踪三期及以上的样本数为80 446(58.65%)。

① 各年份样本分布情况:N1991=11 095; N1993=10 729; N1997=11 872; N2000=13 172; N2004=13 109; N2006=15 928; N2009=16 268; N2011=19 653; N2015=25 327。

2.2 变量测量 2.2.1 被解释变量选取四周患病率、慢性病患病率和患病数量来测量居民的健康状况。与自评健康等主观指标相比,四周患病率、慢性病患病率是基于医生诊断的客观指标,因而测量误差较小。四周患病率通过询问被调查者过去四周是否生病来测量。慢性病患病率则是通过询问被调查者是否被医生给出过相关疾病的诊断来确定。本文选取六种常见的慢性病:高血压、糖尿病、心肌梗死、中风、哮喘、癌症。针对以上任一种慢性病,被调查者回答为“是”,则定义为患有慢性病。在此基础上,进行加总得到慢性病的患病数量。

2.2.2 核心解释变量采用Jones-Smith和Popkin构建的城镇化指数来衡量城镇化水平。[12]利用从CHNS社区调查收集的数据,选取能反映城镇化特征的多维指标,赋予相应的权重,计算得到一个综合数值,取值范围为[0, 1], 取值越大表示城镇化水平越高。该指数衡量了城镇化的11个方面特征:人口密度、经济活动、传统市场、现代市场、交通和医疗基础设施、卫生、通讯、社会服务、多样性和住房。详细编制程序和数据集可在CHNS网站上查阅。

现有研究通常也会使用城乡行政二分法或单一连续变量(例如人口规模)来衡量城镇化。但有学者发现这些测量不足以精确评估导致居民健康变化的城市特征。[13]因此,近年来越来越多的研究使用替代指标,如基于社区特征的综合指数。[10]本文采用的城镇化指数在两个方面优于城乡行政二分法。首先,它使用从309个社区收集的数据,能够更准确地捕捉影响居民健康的社区属性。其次,它代表了从农村到城市环境变化的连续性,可以捕捉社区的变化及其影响。

2.2.3 调节变量为考察城镇化对不同经济地位人群的健康影响是否存在异质性,本文分别采用教育水平、职业地位和收入水平作为被调查者社会经济地位的代理变量。其中,教育水平分为小学及以下(低学历水平)、初中或高中(中等学历水平)、大专及以上(高学历水平)。职业地位分为无职业、低职业地位和高职业地位三大类① [14]收入水平的划分上,本文将家庭人均收入前20%定义为高收入群体,后20%定义为低收入群体,中间的60%定义为中等收入群体。

① 职业地位参照齐良书的研究,如果被调查者是高级专业或技术工作者、行政管理者或经理、军官或警官、运动员、演员、音乐家,则定义为高职业地位,其他职业类型为低职业地位。。

2.2.4 机制变量为厘清城镇化影响居民健康的内在机制,本文选取一系列生活方式变量,包括体育活动、饮酒、吸烟、高脂饮食、肥胖。其中,体育活动根据问卷中“您是否参加这些活动(武术、体操、舞蹈、杂技、田径、游泳等其他活动)”来定义。如果被调查者每周喝酒超过3次,则定义为饮酒。如果被调查者从未吸过或者现在不吸,则定义为不吸烟。如果被调查者平均每日脂肪摄入量超过65g,则定义为摄入过量脂肪。肥胖则根据世界卫生组织制定的标准,将BMI指数超过30定义为肥胖。

2.2.5 控制变量本文的其他控制变量包括人口学特征(年龄、性别、婚姻状况、家庭人口规模等),此外,由于中国南北方地区居民的生活方式显著不同[15],故控制了居住地区。

2.3 理论框架与计量模型本文的理论分析框架是Grossman提出的健康生产理论。[16]依据该理论,健康无法在市场上购买,必须依靠个人投入一系列要素进行生产。这些要素包括时间、医疗服务、健康饮食和体育运动等。本文将城镇化作为健康生产的重要投入要素,构建如下健康生产函数:

|

基于以上理论框架,构建如下计量模型来研究城镇化对居民健康的影响:

|

(1) |

其中,Healthict表示居住在社区c的个体i在t期的健康状况,indexct表示社区c在t期的城镇化指数,Xict表示影响健康的其他变量,λt表示年份固定效应,γc表示社区固定效应,εict为随机误差项。

本文分别采用混合回归模型、固定效应模型和动态面板模型进行实证分析②。[17-18]混合回归模型假定城镇化水平与误差项是无关的。然而,一些观察不到的变量会导致混合回归模型的估计结果有偏。因此,本文进一步使用固定效应模型和动态面板模型来考察城镇化与居民健康间的因果关系:

② 首先,慢性病数量为计数变量,进行相关检验后,认为应使用泊松模型;其次,四周患病率和慢性病患病率为二分变量,Hellevik指出,当因变量为二值选择模型时,线性回归结果与logistic模型类似。因此,本文借鉴黄家林和傅虹桥的研究,使用线性模型。

|

(2) |

本文使用系统广义矩估计法(system GMM)对模型(2)进行估计。[19]与差分GMM估计方法相比,系统GMM不仅可以提高模型的估计效率,还可以估计不随时间变化的变量系数。但系统GMM估计需要满足两个前提假设:误差项不存在自相关和所有工具变量均有效。为确保模型估计结果的一致性,本文使用Arellano-Bond序列相关检验和Sargan-Hansen过度识别检验对上述假设条件进行检验。

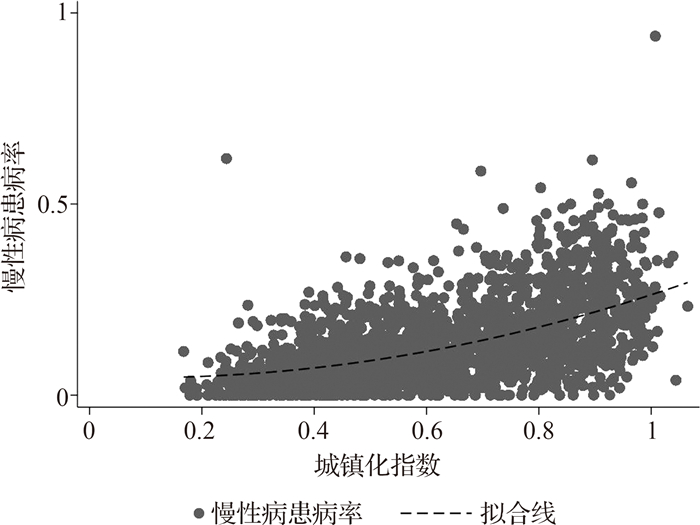

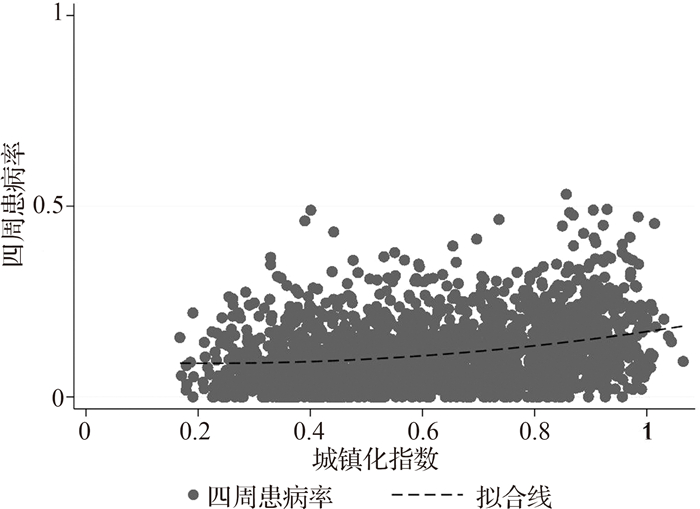

3 结果 3.1 描述性统计结果图 1和图 2描述了社区层面城镇化指数与居民患病率之间的关系。可以看出,随着城镇化水平的提高,居民慢性病患病率和四周患病率均显著增加,并且慢性病患病率的增长趋势明显高于四周患病率。城镇化与居民患病情况间呈现出明显的正相关关系,反映了在城镇化进程中居民健康水平不断下降的事实。

|

图 1 城镇化与慢性病患病率关系图 |

|

图 2 城镇化与四周患病率关系图 |

表 1报告了样本的描述性分析结果。样本居民平均年龄在43岁左右,且女性多于男性,农村居民多于城镇居民。72.8%的居民已婚,医疗保险的参保率达到了50.5%。家庭平均人口规模为3.86人,60.9%的居民居住在中西部地区。在社会经济地位方面,仅6.5%的样本居民获得大学及以上学历,61.1%的居民职业地位较低。75.9%的样本居民为中低收入水平。生活方式方面,88.7%的居民缺乏体育活动,47.3%的居民脂肪摄入量超过了正常范围,31.1%的居民吸烟,13.5%的居民每周喝酒超过3次。

| 表 1 变量的描述性统计 |

表 2报告了不同社会经济地位居民的健康状况。从教育水平来看,与中高学历群体相比,低学历群体的慢性病患病率和数量相对较高。从职业地位来看,与有职业的群体相比,无职业的群体患病率较高。从收入水平来看,随着收入水平的提高,慢性病发患病率和数量增加。可见,城镇化对不同社会经济地位居民带来的健康影响具有差异性。

| 表 2 分样本描述性分析结果 |

表 3报告了混合回归模型的估计结果。可以看出,当不控制其他自变量时,城镇化指数的系数均显著为正。城镇化水平越高,居民慢性病患病率及数量越高。当进一步控制其他自变量时,估计系数在1%显著性水平上仍显著为正,说明城镇化显著增加了居民的患病率。此外,城镇化与居民四周患病率之间不存在显著的非线性关系,但与居民慢性病患病率之间存在先降后增关系,这说明城镇化先减少而后增加了居民的慢性病患病率。

| 表 3 城镇化与居民健康:混合回归模型结果 |

在影响居民患病率的其他变量中,年龄越大,居民患病率越高。男性的慢性病患病率和患病数量比女性更为严重。已婚居民的患病率显著低于其他婚姻状况的居民。具有医疗保险的居民其患病率较高,可能的原因是医疗保险释放了居民的医疗服务需求。家庭人口规模的增加显著降低了居民的患病率。从地区来看,东部地区居民的患病率显著高于中西部地区居民。在社会经济地位方面,教育水平的提高以及职业地位的提升显著降低了居民的患病率。从生活方式来看,饮酒、肥胖等不健康生活方式显著增加了居民的患病率。

3.3 内生性处理表 4上半部分报告了固定效应模型的估计结果。可以看出,城镇化系数在1%显著性水平上仍显著为正,表明城镇化存在健康恶化效应。从影响程度来看,与混合回归模型结果相比,城镇化的系数变小,表明存在其他不可观测变量对因变量产生影响。在进一步加入城镇化指数的平方项后发现,城镇化与居民四周患病情况之间不存在显著的非线性关系,但与居民慢性病患病率和患病数量之间存在先降后增的关系,城镇化先改善而后恶化居民健康。拐点值对应的城镇化指数在0.51~0.53之间。

| 表 4 城镇化与居民健康:内生性处理结果 |

表 4还报告了动态面板模型的估计结果Sargan-Hansen过度识别检验表明在1%显著性水平上无法拒绝“所有工具变量均有效”的原假设。Arellano-Bond的序列相关检验表明扰动项的差分存在一阶自相关,但不存在二阶自相关,这说明数据满足动态面板模型的假设条件。从估计结果可以看出,滞后一期的健康状况对当期的健康均有显著的正向影响,表明前一期的健康会影响后一期的健康。从城镇化指数的回归系数来看,当期的城镇化指数对居民四周患病情况未产生影响,但对居民的慢性病患病情况产生了显著的正向影响。滞后一期的城镇化指数也显著增加了居民慢性病的患病率和数量。由此可见,城镇化总体上对居民健康产生了显著的不利影响,且这种不利影响具有动态累积效应。

3.4 稳健性检验 3.4.1 更换工具变量借鉴易行健等人的做法,使用滞后一期的城镇化指数indexct-1与城镇化指数在时间上的一阶差分Δindexc(t, t-1)的乘积构建“Bartik工具变量”,然后进行两阶段回归估计。[20]回归结果如表 5所示。可以看出,第一阶段中Bartik工具变量的系数均显著性为正,即Baritik工具变量与城镇化高度相关。第一阶段的F统计量显著大于10,说明不存在弱工具变量问题。第二阶段城镇化的估计系数显著为正,表明随着城镇化水平的提高,居民的慢性病患病率和数量显著增加,再次强化了前文回归结果的稳健性。

| 表 5 城镇化与居民健康:稳健性检验结果 |

中国城镇化发展呈现出明显的“东高西低”特征,东部地区的城镇化水平明显高于中西部地区。因此,为避免本文的实证结果是局部特异样本所产生的结果,本文将居住地区为北京和上海的样本删除,重新进行回归。回归结果如表 5所示。可以看出,城镇化的估计系数均在1%水平上显著为正。表明在排除城镇化发展的局部特异样本后,城镇化对居民健康产生不利影响的结论仍然是稳健的。

4 异质性分析为进一步分析城镇化对居民健康的影响是否会因个体社会经济地位的不同而存在差异,本文通过构建社会经济地位与城镇化指数的交互项,放入固定效应模型中进行异质性分析。回归结果如表 6所示。

| 表 6 城镇化与居民健康:异质性分析结果 |

教育水平与城镇化的交互项均为负值,说明教育水平对城镇化的健康恶化效应具有负向调节效应,城镇化的健康恶化效应随着教育水平的提升而减弱。与低学历居民相比,接受过中高等教育的居民慢性病患病概率以及数量较少。可能的原因是,与教育水平低的居民相比,受过良好教育的居民健康生产效率更高,因而城镇化对教育水平较高居民的健康损害较低。

不同职业地位与城镇化指数的交互项系数均为负值,说明职业地位对城镇化的健康恶化效应也存在负向调节作用。城镇化对居民健康的负面影响会随着职业地位的提升而减弱。与没有工作的居民相比,有工作的居民患病概率和数量较少,健康状况相对较好。可能的解释是,无工作居民长期处于生计和生活的双重压力,其健康折旧率更高,折旧速度更快,因而城镇化对无工作居民的健康损害更大。

不同收入水平与城镇化指数的交互项系数为正,说明城镇化对居民健康的改善作用随着收入水平的提高而增强。与低收入群体相比,中高收入群体的患病率及患病数量显著降低。可能的解释是,收入更高的群体有更多的可支配收入用来购买医疗服务、居住在更好的社区和拥有更好的医疗资源等,因而从城镇化中获得的健康收益较大。

5 影响机制分析本部分通过分析城镇化对居民生活方式的影响,来探究城镇化影响健康的内在机制 ①。[21]表 7报告了实证结果。列(1)结果表明,城镇化显著降低了居民体育活动的概率。城镇化每增加一个单位的标准差,居民缺乏体育活动的概率增加0.04个单位的标准差。这说明,城镇化进程带来劳动力市场工作模式的转变,使得居民更多地从事久坐不动的工作。列(2)和列(3)结果表明,城镇化显著增加了居民饮酒和吸烟的概率。城镇化指数每增加一单位,居民饮酒和吸烟行为发生的概率分别增加0.03和0.04个百分点。列(4)和(5)结果表明,城镇化也显著增加了居民高脂饮食行为的发生概率和居民的生活压力。列(6)结果表明,城镇化每增加一个单位的标准差,居民肥胖发生概率增加0.07个百分点,这意味着城镇化导致居民的肥胖问题愈发凸显。

① 江艇指出对于观测数据,中介效应检验是不可靠的。但通过找到几个中介变量,使其和因变量的因果关系在理论上比较直观,便可直接观察核心自变量对中介变量的因果关系,以此研究核心自变量和因变量间因果关系的作用渠道。在本文中,基于Grossman健康生产理论,生活方式作为健康生产的重要投入要素,直接影响居民的最优健康水平。并且世界卫生组织调查显示,个人健康的60%取决于行为生活方式。可见,生活方式与健康间的因果关系已得到理论和实证研究验证。

| 表 7 机制检验结果 |

本文基于Grossman健康生产理论,利用1991—2015年“中国健康与营养调查”数据,考察城镇化、社会经济地位与居民健康间的关系。研究发现,第一,城镇化会影响居民健康。具体来看,城镇化会显著增加居民的四周患病率,与慢性病患病率和患病数量存在先降后增的关系。当城镇化水平超过最优区间时,城镇化会对居民健康状况产生显著的负面影响。第二,城镇化扩大了不同社会经济地位居民之间的健康差距。与社会经济地位较高居民相比,城镇化对社会经济地位较低居民健康的负面影响更大。第三,机制分析表明,城镇化主要通过体育活动的减少、吸烟饮酒行为和高脂食物的增加、生活压力的增大以及肥胖发生率提高等渠道来影响居民健康状况。

基本上述研究结论,本文提出以下政策建议:第一,政府在推进新型城镇化建设的进程中,应重点关注居民健康问题,避免城镇化带来的“健康陷阱”。要从盲目追求量的扩大向质的提升转变,重视居民居住环境的城镇化建设,加快完善公共卫生、交通、现代通讯、住房、社区服务等配套设施建设,让城镇更加健康宜居。第二,在推进健康中国建设过程中,要重点关注低社会经济地位人群的健康问题,制定有针对性的干预措施。如实行全民教育,提高整体素质;改善劳动力市场,为居民提供均等化就业机会。第三,要加大对居民健康生活方式的引导,制定和实施有效的健康干预方案。通过实施国民营养计划,引导居民形成科学的饮食习惯;统筹推进全民健身公共设施建设,引导全民健身生活化、常态化;加强心理健康服务体系建设,提升居民心理健康素养。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

国家统计局. 第七次全国人口普查主要数据情况[EB/OL]. (2021-05-21)[2023-05-13]. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_ 1817176.html

|

| [2] |

国家健康卫生委员会. 中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)[EB/OL]. (2020-12-24)[2023-05-13]. http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/24/content_5572983.htm

|

| [3] |

雷潇雨, 龚六堂. 城镇化对于居民消费率的影响: 理论模型与实证分析[J]. 经济研究, 2014(6): 44-57. |

| [4] |

罗知, 万广华, 张勋, 等. 兼顾效率与公平的城镇化: 理论模型与中国实证[J]. 经济研究, 2018(7): 89-105. |

| [5] |

Moore M, Gould P, Keary B S. Global Urbanization and Impact on Health[J]. International Journal of Hygiene & Environmental Health, 2003(4~5): 269-278. |

| [6] |

Monda K L, Gordon-Larsen P, Stevens J, et al. China's Transition: The Effect of Rapid Urbanization on Adult Occupational Physical Activity[J]. Social Science & Medicine, 2007(4): 858-870. |

| [7] |

Van de Poel E, O'Donnell O, Van Doorslaer E. Urbanization and the Spread of Diseases of Affluence in China[J]. Economics & Human Biology, 2009(2): 200-216. |

| [8] |

Fang H, Rizzo J A. Does Inequality in China Affect Health Differently in High-Versus Low-Income Households?[J]. Applied Economics, 2012(9): 1081-1090. |

| [9] |

程明梅, 杨朦子. 城镇化对中国居民健康状况的影响: 基于省级面板数据的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2015, 25(7): 89-96. |

| [10] |

Van de Poel E, O'Donnell O A, van Doorslaer E K A. Is There a Health Penalty of China's Rapid Urbanization?[J]. Health Economics, 2012, 21(4): 367-85. DOI:10.1002/hec.1717 |

| [11] |

易攀, 董帅奇, 纪鸿超. 城镇化改善居民健康状况了吗: 基于省级面板数据的分析[J]. 中国经贸导刊(中), 2021(12): 26-32. |

| [12] |

Jones-Smith J C, Popkin B M. Understanding Community Context and Adult Health Changes in China: Development of an Urbanicity Scale[J]. Social Science & Medicine, 2010(8): 1436-1446. |

| [13] |

Allender S, Foster C, Hutchinson L, et al. Quantification of Urbanization in Relation to Chronic Diseases in Developing Countries: a Systematic Review[J]. J Urban Health, 2008, 85(6): 938-951. DOI:10.1007/s11524-008-9325-4 |

| [14] |

齐良书. 收入、收入不均与健康: 城乡差异和职业地位的影响[J]. 经济研究, 2006(11): 16-26. |

| [15] |

Zhao L, Stamler J, Yan L L, et al. Blood Pressure Differences between Northern and Southern Chinese: Role of Dietary Factors: the International Study on Macronutrients and Blood Pressure[J]. Hypertension, 2004, 43(6): 1332-1337. |

| [16] |

Grossman M. On the Concept of Health Capital and the Demand for Health[J]. Journal of Political Economy, 1972(2): 223-255. |

| [17] |

Hellevik O. Linear versus Logistic Regression when the Dependent Variable is a Dichotomy[J]. Quality & Quantity, 2007, 43(1): 59-74. |

| [18] |

黄家林, 傅虹桥. 补充医疗保险对老年人死亡率的影响: 以大病保险为例[J]. 世界经济, 2021, 44(10): 179-200. |

| [19] |

Blundell R, Bond S. Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models[J]. Journal of Econometrics, 1998(1): 115-143. |

| [20] |

易行健, 周利. 数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费: 来自中国家庭的微观证据[J]. 金融研究, 2018(11): 47-67. |

| [21] |

江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济, 2022(5): 100-120. |

(编辑 赵晓娟)