2. 国家卫生健康委员会卫生经济与政策研究重点实验室(山东大学) 山东济南 250012;

3. 山东师范大学公共管理学院 山东济南 250014

2. NHC Key Laboratory of Health Economics and Policy Research (Shandong University), Jinan Shandong 250012, China;

3. School of Public Administration, Shandong Normal University, Jinan Shandong 250014, China

当前我国的患者信任危机日益加重,是导致医患关系恶化、分级诊疗难以落实的关键,也是新一轮医药卫生体制改革中亟待解决的顽疾。[1]患者信任包括人际信任和体系信任两种模式,其中,人际信任是医患双方在交往过程中产生的信任,体系信任则通常指患者基于特定人士和机构的专业性而产生的信任。[2]两种信任模式不仅在形成机制上截然不同,相应的干预和改善措施也存在一定差异。同时,由于我国实行医院分级管理办法,不同级别医疗卫生机构,特别是三甲医院与基层医疗卫生机构的职能定位不同,在服务模式、专业技术等方面存在显著差异[3],患者信任模式可能会呈现出不同的特点。

因此,有必要厘清三甲医院与基层医疗卫生机构在患者信任模式上的差异,进而为改善二者的患者信任水平提供针对性的对策建议。已有研究多为理论研究,相关的实证研究较少,且仅采用描述、回归等方法。[4]患者信任是一种深层次、多因素决定的心理感受,这种传统的测量工具和简单的分析方法并不能对此进行有效测量和深入探讨[5],而调查实验法能够有效弥补这一缺陷。该方法作为一种将实验设计嵌入问卷调查的新兴研究方法,可以通过创建虚拟情境,以投射个体内心的真实感受,而且能够控制其他因素的干扰,有效测试因果效应,常应用于判断个体心理感受、行为倾向等方面的研究[6],但尚未有研究将其应用于患者信任领域。因此,本研究采用多阶段混合研究设计,尝试通过质性研究和调查实验法,深入剖析三甲医院与基层医疗卫生机构的患者信任模式差异,旨在为医患信任理论的发展提供实证支撑,同时为改善患者信任提供政策依据。

1 研究方法 1.1 总体研究设计采用混合研究设计,即在研究中同时使用质性和量性研究方法进行数据搜集与分析。[7]本研究分为两个阶段:第一阶段,借助内容分析法,对访谈内容进行提炼与归类后,根据词频分析发现三甲医院与基层医疗卫生机构的患者信任模式存在差异;考虑到定性研究结果的普遍性与可推广性较低,由此引出第二阶段的研究,结合相关文献和质性分析结果设计调查实验,然后采用方差分析对三甲医院与基层医疗卫生机构的患者信任模式进行比较。

1.2 抽样方法本研究遵循多阶段混合研究设计的纵贯原则,即在不同时段分别收集质性和定量数据。[8]两个研究阶段受访者的纳入标准均为: 精神状态良好,能够正常沟通表达,知情同意且自愿参加本研究。排除标准均为: 意识不清、交谈困难者;当前或既往职业为医务工作者。

研究阶段1:采用方便抽样,于2021年6—7月选取山东省淄博市、聊城市等六个地级市的居民展开访谈,每人访谈时间大约在10~15分钟,样本量取决于信息饱和度,即当受访者提供的资料中不再出现新的重要信息(资料饱和)时,访谈工作终止,最终共访谈38名居民。研究阶段2:采用多阶段抽样和偶遇抽样,根据地理位置分散化和经济水平差异性原则,选择山东省淄博市、聊城市以及烟台市3个地级市,在每个地级市选择4个区县,每个区县选择4个乡镇或街道,于2023年6—7月在上述48个乡镇或街道内,采取偶遇抽样法选取居民展开现场调研。参考郑桂贤等人的研究[9],通过G*Power3.1软件对调查实验所需样本量进行预估, 设定效应量f为中等水平0.25, 检验功效power不低于0.95, 单侧检验显著性水平α为0.05,计算得出所需样本量不能少于210。本研究共发放670份问卷, 最终有效问卷为648份, 有效应答率为96.6%。

1.3 测量与分析方法研究阶段1:采用课题组自行设计的访谈提纲,核心访谈主题包括就诊经历与意愿、就医体验等。其中,有关“患者信任”的问题有:(1)哪些因素影响您选择就医机构?(2)患病时,您会首选三甲医院还是基层医疗卫生机构?(3)您在基层就医体验如何?与三甲医院相比有何不同?所有访谈资料通过半结构化访谈进行收集,由团队成员进行转录, 借助定性分析软件MAXQDA2020,采用内容分析与词频分析方法对访谈内容进行提炼与归类,进而筛选出与“患者信任”这一研究主题相关的词条与陈述。

研究阶段2:采用调查实验法中的单因素实验设计。该方法只包含一个实验变量,通过随机分配给调查对象不同的虚拟情景以实施干预,并要求受访者做出相应的选择或评价。[10]本研究所采用的调查实验在质性分析和文献研究的基础上设计,并于2023年4—5月在山东省济南市先后展开两轮预调研以修改和完善。所有问卷的发放均严格采用交替分配以保证随机性[11],即轮流发放不同版本的问卷,从而保证前后两个接受调查的人填写的问卷不同。

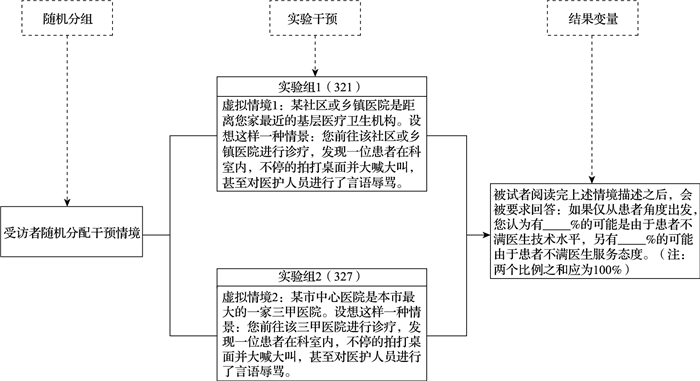

通过参考黄飚、周豪等人的研究设计并结合本文的主要研究目的[12-13],依据医疗机构级别,将实验分为两组,实验组1为“基层医疗卫生机构”,实验组2为“三甲医院”,具体的实验设计如图 1所示。其中,由于患者信任难以直接测量,而个体对医患冲突事件的归因一定程度上可看作其信任模式的折射[14],言语冲突则是不同级别医疗机构均较为常见的医患冲突类型[13]。因此,实验将虚拟情境设计为医患之间发生言语冲突;因变量为给定情境下受访者对医患冲突事件的归因。参考已往文献,使用“不满医生技术水平”和“不满医生服务态度”的可能性,分别测量体系信任水平和人际信任水平[15],可能性范围为0%~100%,并分别赋值0~100分;数值越高则意味着信任水平越低。此外,本研究还对被试的性别、年龄、居住地、居住年限等信息进行收集。最后,借助SPSS 22.0软件对数据进行统计分析,受访者的基本人口学特征采用百分数(%)表示,患者信任得分采用平均数±标准差(X±S)表示;平衡性检验采用卡方检验,差异性检验采用方差分析,检验水准选取α=0.05。

|

图 1 调查实验设计 |

对访谈内容进行提炼与归类后,根据词频分析总结出“医疗水平有限”和“医疗技术可靠”是体系信任中被频繁提及的词条,“服务态度良好”和“服务态度冷淡”是人际信任中被频繁提及的词条。其中,相较于三甲医院(6次,15.8%),更多的受访者认为基层医疗卫生机构服务态度良好(23次,60.5%),而认为三甲医院(17次,44.7%)医疗水平可靠的受访者则多于基层医疗卫生机构(6次,15.8%)。此外,也有较少受访者认为基层医疗卫生机构服务态度冷淡、医疗技术可靠,或者认为三甲医院服务态度良好、医疗水平有限(表 1)。

| 表 1 体系信任与人际信任的词频分析结果(n, %) |

剔除缺失值后调查对象平均年龄为(42.63±13.12)岁。其中,以女性为主(68.4%),农村户口居多(70.7%),居住在烟台市的最多(39.7%),居住年限在30年以下居多(43.5%),文化程度以初中及以下学历为主(34.1%),家庭年收入以30 000~69 999元(44.6%)为主,未患慢性病的受访者(78.9%)远多于患有慢性病的受访者(21.1%)(表 2)。

| 表 2 基本人口学特征 |

本研究对性别、年龄、居住地、居住年限、文化程度、家庭年收入等协变量在分组间的平衡性进行检验,结果显示,所有变量均不存在统计学差异,即两个组在性别、年龄、居住地等特征方面的构成是非常接近的,表明调查对象在两个组之间实现了随机化分配(表 3)。

| 表 3 协变量平衡性检验 |

单因素方差分析显示,三甲医院的体系信任得分为45.89±19.01,人际信任得分为54.11±19.01;基层医疗卫生机构的体系信任得分为48.86±16.82,人际信任得分为51.14±16.82。受访者对三甲医院的体系信任高于基层医疗卫生机构,对基层医疗卫生机构的人际信任则高于三甲医院,且差异均具有统计学意义(P < 0.05)(表 4)。

| 表 4 患者信任模式的差异性检验 |

本研究的定性访谈词频分析结果发现,基层医疗卫生机构在侧重情感层面的人际信任方面更具优势,相关词条比例高达60.53%。访谈中也有较多受访者表示,由于基层卫生人员“服务态度好”“沟通交流耐心”,因此更为信任基层医疗卫生机构。而对于三甲医院,受访者则以侧重认知层面的体系信任为主,更多的谈及医疗机构与卫生人员的技术水平。此外,本研究还发现受访者提及“体系信任”相关词条的频率(51次)略高于“人际信任”(43次),说明有部分患者更加关注和在意以医疗技术为核心的体系信任,这与赵世超、黄静宜等人的研究一致。[16-17]这一方面是由于健康作为人最重要的资本,是患者首要追求的价值;另一方面则与人际信任内隐性较强,难以在单次的互动中形成,而体系信任则可通过医院级别、医生职称等外显性特征快速进行判断[18],相对而言更易形成。但该结果仅为对质性资料的总结和概括,其准确性仍须通过进一步的定量分析加以验证。

4.2 三甲医院的体系信任水平高于基层医疗卫生机构在体系信任方面,患者对三甲医院的信任水平明显高于基层医疗卫生机构。这一现象的产生与我国“倒金字塔”式的卫生资源配置模式息息相关。一方面,我国卫生资源过度集中在三甲医院,其通常具备所在辖区内最优秀的临床医生、最先进的医疗技术以及最精密的仪器设备等,这已成为当前研究的共识。[19]同时,对基层医疗机构的长期“虹吸”也进一步放大了三甲医院在医疗服务能力和质量方面的优势,从而使三甲医院的医患之间更易形成基于专业性的体系信任,这与张瀚如等人的研究结论一致。[20]另一方面,尽管新医改以来,我国加强了对基层医疗卫生机构的资金投入与政策支持,但优质医疗资源的下沉仍远远不足,Yip等人的研究也发现基层卫生人员的专业知识和技能水平较低、医疗设备老化以及硬件设施陈旧等问题广泛存在[21],整体医疗卫生服务水平较低。具体表现在:一是医疗服务范围日益萎缩,大多数基层医疗卫生机构仅设有内外两个诊疗科室,部分诊疗和检查项目难以在基层开展[22];二是临床质量不佳、误诊漏诊时有发生。此前一项研究发现,乡镇卫生院医生能够正确诊疗糖尿病的比例仅有46%,其中只有3%的患者血糖得到有效控制,远低于美国同期的调查结果[21];三是抗菌药物的滥用情况仍较严重,欧阳宏等人发现基层医疗卫生机构的门诊抗菌药物平均使用率为31%,远高于我国要求的门诊抗菌药物处方比例。[23]因此,基层医疗卫生机构难以通过释放“专业性”信号让患者产生体系信任。这与吴亮锋等人在杭州市的调查结果不同,该研究发现大部分患者信任基层医生的技术水平,这可能与当地经济发展水平较高、基层的医疗资源更为丰富有关。[24]

4.3 基层医疗卫生机构的人际信任水平高于三甲医院在人际信任方面,患者对基层医疗卫生机构的信任水平则明显高于三甲医院。这一方面是由于基层的卫生人员通常居住在医疗机构的服务辖区周围,与患者的社交圈、生活圈相互交织重叠,甚至具有血缘和亲属关系[25];另一方面,基层卫生人员常年为辖区内的居民提供连续性、综合性的医疗卫生服务,加之老年人健康管理、家庭医生等政策服务的推进,医患之间有更多的接触机会和时间。因此,基层卫生人员在患者心中更像是社会关系网中心的“熟人”或“半熟人”,从而使基层的医患之间更易形成基于情感联结的人际信任。此前也有研究发现,在空间可及性较好的基层医疗卫生机构,患者的人际信任水平更高。[16]

同时,当前我国的患者普遍倾向于绕开基层直接前往三甲医院就医,导致三甲医院人满为患。[26]为保证诊疗流程的完整性和有效性,三甲医院的卫生人员只能优先围绕病情起因、治疗方案等相关信息与患者进行沟通,情感层面的交流则可能不够充分与到位。而且,长期的超负荷工作也可能会使医护人员产生一些负面情绪,并在“情绪传递效应”作用下将其传递或释放于服务对象,如对患者态度敷衍冷淡、减少与患者沟通时间等。[27]此外,也有学者指出为避免不必要的医疗纠纷, 部分医生倾向于以检查结果作为诊断依据,这种“以机代人”的做法也很可能让患者难以感受医方的人文关怀和重视。[28]因此,在上述多重因素影响下,三甲医院的医患之间往往难以建立稳定的人际信任关系。值得一提的是,伴随着改善医疗服务管理等工作的落实,我国患者对三甲医院的服务态度的满意度和信任水平也在不断改善。[29]

4.4 本研究的创新性与局限性本研究的创新性在于:相较于传统的问卷调查方法,调查实验法通过随机分配原则,能够有效排除混杂变量的影响,在因果效应的推断上具有独特优势;同时,也能够通过创建虚拟情境以研究现实中不易深入探索的医患冲突事件[10],在医患信任领域有着极为广阔的应用前景。但国内对调查实验法的研究与运用尚处于起步阶段,且主要集中于政治学、社会学等领域。[6, 30]本研究尝试将之引入并应用于医药卫生管理领域,不仅能够丰富该领域的量化研究方法,也为患者信任相关的研究提供了实证支撑。

本研究的局限性在于:第一,受制于研究成本和调查对象的可获得性,本研究仅对山东省部分地级市的居民展开调查,在代表性方面可能存在一定局限,后续研究可以对其它地区进行研究,并比较患者信任模式在不同地域之间的差异情况,以增强研究的代表性。第二,本研究仅比较了基层医疗卫生机构与三甲医院的患者信任模式,未来可进一步分析不同等级或类型的医疗机构患者信任模式的差异。

5 建议一是应改善患者对基层医疗卫生机构的体系信任水平。以推进医防融合服务为抓手,注重打造一站式健康服务新模式,逐步增强基层卫生服务的连续性和效率。同时,推动落实卫生人才“双向交流”的长效机制,积极推动基层专业技术人才到县级以上医疗机构长期进修学习,同时也要鼓励上级医院选派业务骨干到基层医疗卫生机构,通过开设名家工作室、专家坐诊等方式展开定期帮扶。二是应巩固和突显基层医疗卫生机构人际信任的比较优势。借助家庭医生签约服务提质增效契机,通过加强主动服务、严格履行约定等措施,使居民和基层卫生人员之间建立起紧密的朋友式关系。三是重塑患者对三甲医院的人际信任,尝试在以患者为中心的基础上,构建“医患共同决策”模式,鼓励和引导患者参与到临床诊疗决策中,进而改善患者的就医体验和满意度。此外,也要充分发挥在线医疗信息服务平台的作用,考虑将患者就诊后的在线点评纳入医院考核评价体系,以促进医护人员提高沟通技巧、改善服务态度。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

李子豪, 顾海, 顾淑燕. 医疗信息来源渠道如何影响患者信任: 基于网络媒介与就医经历的对比分析[J]. 公共管理评论, 2023, 5(4): 128-152. |

| [2] |

房莉杰. 中国新医改十年: 从社会维度加以观察[J]. 文化纵横, 2018(5): 119-127. |

| [3] |

孙咏莉. 医患不同视角下医患信任的现状及影响因素分析: 基于北京六家医疗机构的调查研究[J]. 中国医学伦理学, 2018, 31(1): 94-100. |

| [4] |

李泽. 转型期中国医患信任问题研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2019.

|

| [5] |

赖月花, 廖灵敏. 公立医院构建医患信任与和谐医患关系分析: 基于北京三甲医院科层制视角[J]. 卫生软科学, 2019, 33(10): 69-73. |

| [6] |

王森浒, 李子信, 陈云松, 等. 调查实验法在社会学中的应用: 方法论评述[J]. 社会学评论, 2022, 10(6): 230-252. |

| [7] |

徐建平, 张雪岩, 胡潼. 量化和质性研究的超越: 混合方法研究类型及应用[J]. 苏州大学学报(教育科学版), 2019, 7(1): 50-59. |

| [8] |

约翰·W·克雷斯维尔. 混合方法研究: 设计与实施[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2017.

|

| [9] |

郑桂贤, 欧昊麟, 钟爽. 公共危机中政策叙事如何助推亲社会行为: 一项调查实验[J/OL]. 公共管理评论, 1-29. [2024-04-02]. http://kns.cnki.net/kcms/detaiv/10.1653.do.20240124.1526.002.ntml

|

| [10] |

任莉颖. 用问卷做实验: 调查—实验法的概论与操作[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2018.

|

| [11] |

Bernauer T, Gampfer R, Meng T, et al. Could more civil society involvement increase public support for climate policy-making? Evidence from a survey experiment in China[J]. Global Environmental Change, 2016, 40: 1-12. DOI:10.1016/j.gloenvcha.2016.06.001 |

| [12] |

黄飚, 张彤. 客观绩效、线上服务供给与民众满意度: 一项调查实验[J]. 治理研究, 2023, 39(5): 95-110, 159. |

| [13] |

周豪, 包国宪. 信息来源、信息一致性与公众对政府绩效信息的信任: 基于调查实验的发现[J]. 公共管理评论, 2021, 3(3): 5-32. |

| [14] |

谢琴红, 赖佳, 何静, 等. 患者后续行为意向及其与信任度的关系[J]. 医学与哲学(B), 2015, 36(5): 91-93. |

| [15] |

李欣妍, 冯晶, 雷子辉, 等. 国际全科医生工作场所患者源暴力的研究进展: 流行现状、影响因素与干预策略[J]. 中国全科医学, 2023, 26(19): 2318-2322, 2331. |

| [16] |

赵世超, 童西洋, 张安琪, 等. 患者信任模式和水平对基层首诊意愿的影响研究[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(8): 16-20. |

| [17] |

黄静宜. 医疗服务接触质量对顾客信任与行为意向的影响研究[D]. 杭州: 浙江工商大学, 2010.

|

| [18] |

申曙光, 杜灵. 我们需要什么样的分级诊疗?[J]. 社会保障评论, 2019, 3(4): 70-82. |

| [19] |

张莉, 荣芳, 马莉, 郭春红, 等. 北京市不同级别医疗机构医患信任现状调查[J]. 医学与社会, 2020, 33(1): 85-88. |

| [20] |

张瀚如. 公众对医院的信任度及其影响因素研究[D]. 济南: 山东大学, 2023.

|

| [21] |

Yip W, Fu H, Chen A T, et al. 10 years of health-care reform in China: progress and gaps in universal health coverage[J]. The Lancet, 2019, 394(10204): 1192-1204. DOI:10.1016/S0140-6736(19)32136-1 |

| [22] |

谭秋成. 基层医疗卫生机构的性质、行为及发展问题[J]. 学术界, 2021(8): 195-209. |

| [23] |

欧阳宏. 医学专业背景对农村基层医生医疗服务质量影响的实证研究[D]. 西安: 陕西师范大学, 2020.

|

| [24] |

吴亮锋, 任建萍, 王锦晶, 等. 杭州市基层医疗卫生机构慢性颈肩痛患者社区中医师信任度调查[J]. 中国卫生事业管理, 2024, 41(2): 142-145. |

| [25] |

赵博, 陈秉喆, 孙德婧, 等. 患方视角下北京市某区乡镇卫生院医患信任状况研究[J]. 医学与社会, 2015, 28(5): 58-60. |

| [26] |

何思长, 赵大仁, 张瑞华, 等. 我国分级诊疗的实施现状与思考[J]. 现代医院管理, 2015, 13(2): 20-22. |

| [27] |

陈倩雯, 郑红娥. 国内外医患关系研究述评[J]. 医学与哲学(A), 2014, 35(3): 44-48. |

| [28] |

李一帆, 王晓燕, 郭蕊, 等. 基于患方视角的医患信任现状及影响因素分析[J]. 中国医院管理, 2015, 35(11): 56-58. |

| [29] |

Li Y, Gong W, et al. Factors associated with outpatient satisfaction in tertiary hospitals in China: a systematic review[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(19): 7070. DOI:10.3390/ijerph17197070 |

| [30] |

Gong S, Wang S. Family policy awareness and marital intentions: a national survey experimental study[J]. Demography, 2022, 59(1): 247-266. DOI:10.1215/00703370-9624150 |

(编辑 刘博)