2. 中国人民大学交叉科学研究院 北京 100872

2. School of Interdisciplinary Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China

21世纪以来,我国老龄化进程日益加快,国家统计局最新数据显示,截至2023年末,全国60岁及以上的老年人口规模已达2.97亿人,占总人口的21.1%。与此同时,我国的传统家庭模式也在发生巨大变迁,家庭规模持续缩小、结构形态日益多元、养老功能不断弱化。[1]老年人的居住安排作为其家庭结构的重要外化表现,在这一过程中亦发生了相应的变化。[2]在人口老龄化与家庭转变的双重背景下,不同的居住安排状态会对老年人的晚年生活产生怎样的影响?老年人的居住安排变化是否会影响其生活质量?厘清上述两组关系,不仅有助于更好地保障老年人生活品质、增进老年人晚年福祉,更是推动人口高质量发展的应有之义。

当前,国内外学者围绕居住安排状态对老年人的影响展开了一系列研究。[3-7]对比后可以发现,相较于国外研究,国内学者普遍更加倾向于使用单期截面数据进行实证研究,然而使用一期数据无法从纵向维度上考察居住安排变化可能对老年人所带来的影响,且在回归过程中将会面临着更多因遗漏变量、反向因果等而出现的内生性问题[8-9],因此这类研究存在着一定局限性。本文使用2008—2018年中国老年健康影响因素跟踪调查的四期非平衡面板数据,通过构建时间固定效应模型的方法,探究不同居住安排状态及其变化可能对老年人自评生活质量产生的影响。

2 文献综述与研究假设近年来,国内外学者关于老年人居住安排状态与其生活质量、生活满意度及幸福感水平等方面的研究成果较多,然而相关结论却尚未达成一致。总的来看,当前学界主要持有两类不同的理论观点,有学者将其分别归纳为“家庭支持论”与“家庭冲突论”。[10]

“家庭支持论”认为老年人在与他人同住时更容易获取同住成员(尤其是子女)的劳务帮助、经济支持和情感慰藉,这有助于减轻其生活压力、改善其生活水平、缓解其负面情绪[11-12],因此与他人同住在提高老年人生活质量、生活满意度等方面都发挥着重要的积极作用。国外研究发现,相较于独居老年人,与配偶同住对老年人的身心健康均有着积极影响[13]。韩国学者发现以家庭形式居住的老年人生活质量、生活满意度均要明显高于独居老年人。[14]此外,在其他亚洲国家研究中,“家庭支持论”也都得到了数据结果上的支持[7, 15-16];而在对中国的研究中,同样有大量学者获得了相似的发现[8, 17-18]。

“家庭冲突论”指出老年人与他人同住虽有助于获取更多物质与情感上的支持,但同样也会面临诸多问题,如拥挤的居住环境、有限的个人空间、冲突的生活习惯、紧张的家庭关系、消极的交往形式等[19-20],而这些都会对其主观生活感受产生消极影响,从而消解甚至逆转与他人同住在老年人生活质量、生活满意度等方面所发挥的积极作用。诸多研究表明,老年人与子女等同住并不能直接提高他们的主观幸福感[21],老年人生活在只与成年子女或孙子女一起居住的家庭中,他们的情感健康会明显受到损害[10],老年人在与多对子女夫妻同住时,他们的幸福感会明显下降[22]等。

围绕不同居住安排状态与老年人自评生活质量间的关系,提出一组竞争性研究假设:

H1a: 相较于独自居住,与他人同住的老年人自评生活质量更高。

H1b: 相较于与他人同住,独自居住的老年人自评生活质量更高。

在上述研究中,学者普遍关注的是时点下老年人静态居住安排状态所带来的影响,然而却少有学者从动态变化视角切入。尽管如此,为数不多的相关研究结果依旧证实,居住安排变化的确会对老年人的日常生活自理能力、死亡风险及养老决策产生显著影响。[23-25]基于以上发现,本文推测居住安排变化同样可能会对老年人自评生活质量产生影响:一方面,老年人的晚年生活方式很大程度上会受到其居住安排状态影响,在长期稳定的居住安排状态下,大多数老年人都会形成各自特有的生活习惯与生活节奏,然而居住安排变化则可能会打乱他们习以为常的生活状态,导致其在短期内出现无法适应的状况,这会对老年人自评生活质量产生消极影响;另一方面,居住安排变化可能伴随着居住场所变迁,如老年人离开自己家搬到子女家中或选择入住养老机构等,当这些老年人进入到一个相对陌生的居住场所时,他们将不得不应对由环境适应、群体融入等所带来的一系列问题[26-27],而一旦老年人处理不当,这些问题同样可能给他们造成身心负担,并导致其自评生活质量下降。

围绕居住安排变化与老年人自评生活质量间的关系,提出第二个研究假设:

H2: 相较于居住安排未变化,居住安排变化的老年人自评生活质量更低。

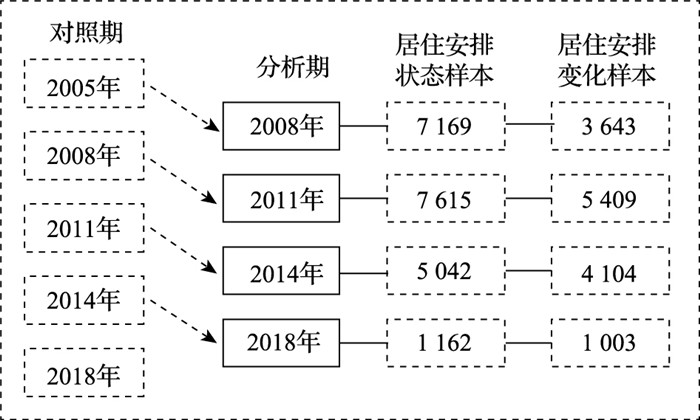

3 研究设计 3.1 数据来源中国老年健康影响因素跟踪调查(The Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey, CLHLS)是由北京大学健康老龄与发展研究中心、国家发展研究院组织的老年人追踪调查项目,主要调查对象为65岁及以上的老年人。鉴于受访者的居住安排变化需要通过前后两期数据对比获得,本文以分析期的上一期数据作为对照期,筛选在2005—2018年至少参与过两次调查的受访者,以构建非平衡面板数据。在剔除关键变量及控制变量缺失的受访者后,最终本文用于分析受访者居住安排状态、居住安排变化的样本量分别为20 988个、14 159个,分别涉及个体7 931个、5 487个①,数据匹配思路与各期样本分布如图 1。

① 需要补充说明的是,分析居住安排状态的样本量要远多于分析居住安排变化的样本量,这是因为在筛选状态数据时仅需满足受访者至少参与过两期调查,而在筛选变化数据时则需进一步确保受访者参与过的两期调查是必须连续无间断的。

|

图 1 数据与样本示意图 |

自评生活质量。变量通过问卷中的“您觉得您现在的生活怎么样?”题目生成,本文将受访者的自评生活质量处理为连续型变量,进而将“很不好”“不好”“一般”“好”和“很好”五种回答由低至高依次赋值为1~5,得分越高则代表受访者的自评生活质量越高。

3.2.2 自变量居住安排状态。变量通过问卷中的“您现在与谁住在一起?”及“第n位与您一起居住的住户成员与您的关系?”两个题目共同生成,将居住安排状态变量又划分为两组:(1)二分类变量,即将自己居住定义为“独居”并赋值为0,将“与家人(包括常住在一起的保姆)住”和“住养老机构”定义为“同住”并赋值为1;(2)五分类变量,即在二分类变量的基础上,将“同住”情形具体又细分为“仅与子女同住”“仅与配偶同住”“与子女和配偶同住”及“其他同住情形”四类②,并将包括“独居”在内的这五类情形依次赋值为1~5。

② “其他同住情形”具体又包括“与非子女、配偶的亲属(包括保姆)同住”及“入住养老机构”两类。

居住安排变化。变量通过对比同一老年人个体前后两期调查中的居住安排状态异同生成③,同样将居住安排变化变量划分为两组:(1)二分类变量,若受访者前后两期调查中的居住安排状态一致则定义为“未变化”并赋值为0,反之定义为“变化”并赋值为1;(2)四分类变量,即在二分类变量的基础上,将“未变化”情形细分为“始终同住”与“始终独居”两类,将“变化”情形细分为“从同住到独居”与“从独居到同住”两类,并依次赋值为1~4。

③ 依照上图 1中的样本匹配策略,本文2008年数据中的老年人居住安排变化变量,是通过匹配并对比2005年数据中的老年人居住安排状态变量而生成。

3.2.3 控制变量参考已有文献[3-4],选取受访者的性别、年龄、受教育年限、婚姻状况、存活子女数、现居地类型、自评经济状况、自评健康状况、日常生活活动能力(ADL)和性格特征作为控制变量(表 1)。

| 表 1 变量基础信息 |

由于本文因变量为连续型变量,因此在构建模型时采用线性回归这一基本思路,同时考虑到面板数据的特点,本文在线性回归的基础上加入时间固定效应,通过控制模型中不随个体变化的不可观测性时间因素,以解决时间层面上可能存在的遗漏变量问题,数据分析通过Stata15软件实现。

4 结果 4.1 老年人的居住安排状态及其变化情况从老年人的整体居住安排状态来看,绝大多数的老年人都会与他人共同居住,仅有不到两成(17.55%)的老年人选择独居。在此基础上,本文将老年人与他人同住的情形进一步细分后发现,仅与子女同住的老年人最多,占比为34.25%;其次是仅与配偶同住、与子女和配偶同住的老年人,两者占比分别为29.25%和12.12%;其他同住情形的老年人数量最少,占比仅为6.83%。这反映出当前我国老年人的居住安排选择仍以与配偶、子女等同住为主,且直系亲属往往是老年人在选择居住安排时的重要考量(表 2)。

| 表 2 老年人的居住安排状态(N=20 988) |

此外,本文进一步对老年人的居住安排变化情况进行了考察,通过表 3可以发现:一方面,超八成老年人的居住安排状态在前后两次调查中并未变化,其中,88.75%的老年人在两期调查中均与他人同住,仅一成老年人始终独居;另一方面,在2011位居住安排变化的老年人中,54.30%的老年人是由同住状态转变为独居状态,另外45.70%的老年人从独居状态转变为同住状态,两种居住安排变化情形下的老年人规模差异不大。

| 表 3 老年人的居住安排变化情况 |

鉴于不同时期老年人的居住安排状态与自评生活质量可能会发生变化,为更好地反映出时间层面上可能存在的趋势,本文绘制了2008—2018年四次调查中不同居住安排状态下老年人自评生活质量变化趋势图(图 2):无论何种居住安排状态的老年人,其自评生活质量均会随时间推移而持续提高,老年人的整体自评生活质量从2008年的3.67分提高至2018年的3.99分。其中,仅与配偶同住的老年人自评生活质量提高最为明显。此外,本文通过对同一时期下不同居住安排状态的横向对比可以发现,独居老年人自评生活质量始终最低,四期调查均值为3.58分,相较于总体均值低了0.17分;而在另外四种同住情形下,老年人自评生活质量变化呈现出交替上升趋势,2018年仅与配偶同住的老年人取代仅与子女同住的老年人成为自评生活质量最高的人群,得分达4.06分。

|

图 2 不同居住安排状态下老年人自评生活质量变化趋势 |

由于居住安排状态变量包括二分类与五分类两种,故本文以独居老年人作为参考组,分别建立两种划分方式下的居住安排状态对老年人自评生活质量影响的固定效应模型,回归结果见表 4。

| 表 4 居住安排状态对老年人自评生活质量影响的固定效应模型 |

模型1、2是二分类居住安排状态作为自变量的回归结果,模型1显示与他人同住的老年人自评生活质量平均要比独居老年人高0.18分(P<0.01),模型2在加入控制变量后居住安排状态的系数有所下降,但依旧在1%水平上显著,此时回归结果显示与他人同住的老年人自评生活质量平均比独居老年人高0.13分,两个模型的结论相对一致。基于此,可以认为相较于独自居住,与他人同住的老年人自评生活质量更高,本文的研究假设H1a通过检验,拒绝假设H1b。

在此基础上,进一步将与他人同住情形划分为与子女同住等四类并重新纳入回归模型,模型3、4是五分类居住安排状态作为自变量的回归结果,模型3显示相较于独居老年人,仅与子女同住、仅与配偶同住、与子女和配偶同住及其他同住情形的老年人自评生活质量平均要高0.21、0.16、0.16与0.15分(P<0.01),模型4在加入控制变量后上述系数均有所下降,但依旧显著,此时回归结果显示四种同住情形下的老年人自评生活质量平均要比独居老年人高0.14、0.09、0.10与0.10分(P < 0.01),这一结果不仅再次验证了研究假设1,同时也说明了仅与子女同住的老年人自评生活质量要高于仅与配偶同住的老年人。

4.4 居住安排变化对老年人自评生活质量的影响本文进一步探究居住安排变化对老年人自评生活质量的影响,由于居住安排变化变量同样划分为二分类与四分类两种,故本文分别以居住安排未变化的老年人、始终同住的老年人作为参考组,分别建立两种划分方式下的居住安排变化对老年人自评生活质量影响的固定效应模型,回归结果见表 5。

| 表 5 居住安排变化对老年人自评生活质量影响的固定效应模型 |

模型5、6是二分类居住安排变化作为自变量的回归结果,模型5显示居住安排变化的老年人自评生活质量平均要比未变化的老年人低0.08分(P<0.01),模型6在加入控制变量后居住安排变化的系数有所提升,且依旧在1%水平上显著,此时回归结果显示居住安排变化的老年人自评生活质量平均要比未变化的老年人低0.05分,两个模型的结论相对一致。基于此,可以认为相较于居住安排未变化,居住安排变化的老年人自评生活质量更低,本文的研究假设2通过检验。

在此基础上,本文进一步将居住安排变化情形划分为始终同住、始终独居、从同住到独居及从独居到同住四类并重新纳入回归模型,模型7、8是四分类居住安排变化作为自变量的回归结果,模型7显示相较于始终同住的老年人,始终独居、从同住到独居及从独居到同住的老年人自评生活质量平均要低0.19、0.16(P<0.01)与0.05分(P<0.1),模型8在加入控制变量后上述系数均有所提升,但从独居到同住的系数不再显著,此时回归结果显示始终独居、从同住到独居的老年人自评生活质量平均都要比始终同住的老年人低0.13分(P<0.01),即始终独居、从同住到独居的老年人自评生活质量相对更低。

4.5 稳健性检验为进一步确保基准回归结果的可靠性,本文分别采用更换因变量类型、调整控制变量、分年份OLS回归三种方法对各模型的回归结果进行了稳健性检验①(表 6)。可以发现,三种不同检验方法下居住安排状态、居住安排变化的系数相对关系及其显著性水平均未发生明显变化,因此可以认为本文的研究结果基本可靠。

① 本文所采用的三种稳健性检验方法操作详情如下:(1)更换因变量类型,即将自评生活质量问题中的“很不好”“不好”两种回答统一合并为“不好”,而将“好”“很好”两种回答统一合并为“好”,生成新的1~3分连续型变量并纳入回归模型;(2)调整控制变量,即分别剔除缺失值相对较多的日常生活活动能力与性格特征变量后重新进行回归;(3)分年份OLS回归,即将非平衡面板数据复原为混合截面数据,并以调查年份作为虚拟变量纳入至传统OLS回归模型中。

| 表 6 稳健性检验结果 |

本文使用中国老年健康影响因素跟踪调查2008—2018年四期非平衡面板数据,运用时间固定效应模型,探究不同居住安排状态及其变化对老年人自评生活质量的影响,主要研究结论及讨论如下:

第一,与他人同住的老年人自评生活质量更高,平均要比独居老年人高出0.13分,而在不同的同住情形中,仅与子女同住的老年人自评生活质量最高。这一结果与以往单期截面研究发现基本一致[8, 17-18]。在此基础上,本文也发现仅与子女同住的老年人自评生活质量要显著高于仅与配偶同住的老年人。这可能是因为子女是老年人物质层面的主要赡养者与精神层面的重要情感寄托,他们在保障老年人晚年生活品质中发挥着重要作用。相较之下,对于那些仅与配偶同住的老年人,如果其配偶健康状况不佳或夫妻关系不和,这种同住情形可能会为老年人造成更多身心负担,进而大幅削弱与他人同住对老年人自评生活质量的积极影响。

第二,居住安排未变化的老年人自评生活质量更高,平均比变化的老年人高出0.05分。这说明总体上居住安排变化的确会降低老年人自评生活质量,这可能是因为居住安排变化会改变其居住场所,干扰其生活节奏[26-27],进而引致老年人的社会适应问题。从不同的变化情形来看,始终独居与先同住后独居的老年人自评生活质量相近,两者均比始终同住的老年人自评生活质量低0.13分。这是因为居住安排变化的影响嵌入于状态之中,本文发现就老年人晚年福祉而言,“与他人同住”是比“独居”更好的状态,对于那些居住安排变化的老年人,其始末居住安排状态的影响会与居住安排变化事件的冲击相互叠加,一同作用于他们的生活质量,这使得始终独居与先同住后独居的老年人自评生活质量更低,始终同住与先独居后同住的老年人自评生活质量更高。

本文也存在一定局限性,对于那些居住安排变化的老年人,新的居住安排状态及其变化对其自评生活质量影响可能并不会立刻显现出来,然而由于问卷中并未设置询问老年人居住安排变化的具体时间题目,因此无法对其中可能存在的滞后效应进行更准确的检验。

5.2 建议基于结论,本文分别从老年人的居住安排状态及其变化两个方面入手,围绕如何提高老年人自评生活质量提出两点对策建议。

第一,进一步加强对空巢尤其是独居老年人的生活关照。本文发现相较于其他居住安排状态,独居会显著降低老年人自评生活质量,而与子女同住的老年人自评生活质量普遍更高。对此,社会应积极弘扬孝道文化,强化子代赡养观念,鼓励子女在条件允许的情况下为父母提供更多物质、经济与情感上的代际支持,如增加探望联络频率、提供经济物质帮助等,以缓解空巢、独居老年人因子女离家而产生的孤独感。此外,地方政府也应积极落实养老主体责任,加快整合社会养老资源、推动优质普惠服务下沉,依托日间照料中心等社区服务设施大力发展嵌入式养老,重点关注社区内空巢、独居老年人的生活状况,着力满足其起居、医护、社交、文娱等多层次物质情感需求,以切实改善这些老年人的晚年生活福祉,提高其自评生活质量。

第二,努力为老年人营造出舒适且稳定的生活居住条件。本文发现居住安排变化同样会影响老年人自评生活质量,且这种影响在总体上是消极的。伴随着年龄增长,老年人的身体会发生一系列退行性变化,这使得他们适应环境、处理问题的能力都会出现不同程度下降,老年人的社会脆弱性明显增强。老年人的居住安排变化通常会伴随着同住人员更替与居住场所变迁,而这种人员或场地上的变化可能会打乱他们习以为常的生活方式,增加其在新阶段生活中的身心负担。对此,家庭应努力为老年人提供舒适、稳定的生活居住条件。一方面,应顺从老年人的居住安排偏好,尊重老年人的居住方式选择,不宜将个人的主观想法强加到老年人身上;另一方面,应尽可能减少老年人的居住安排变化,尤其要避免老年人的居住安排状态发生被动的“向下”转变。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

彭希哲, 胡湛. 当代中国家庭变迁与家庭政策重构[J]. 中国社会科学, 2015(12): 113-132, 207. |

| [2] |

陈皆明, 陈奇. 代际社会经济地位与同住安排: 中国老年人居住方式分析[J]. 社会学研究, 2016(1): 73-97, 243-244. |

| [3] |

周晓蒙, 卢亚茹. 居住安排对老年人自评生活质量的影响研究[J]. 中国人口科学, 2022(6): 111-123, 128. |

| [4] |

王从, 邢占军. 居住安排与老年人幸福感: 基于山东省JM区和LX市的实证分析[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2023(1): 136-146. |

| [5] |

Chen T. Living Arrangement Preferences and Realities for Elderly Chinese: Implications for Subjective Wellbeing[J]. Ageing and Society, 2018, 39(8): 1-25. |

| [6] |

Roh M, Weon S. Living Arrangement and Life Satisfaction of the Elderly in South Korea[J]. Social Indicators Research, 2020, 160(2): 717-734. |

| [7] |

Binayak K, Jalandhar P, Itishree P. Living Arrangement of Indian Elderly: A Predominant Predictor of Their Level of Life Satisfaction[J]. BMC Geriatrics, 2023, 23(1): 88. DOI:10.1186/s12877-023-03791-8 |

| [8] |

王金水, 许琪. 居住安排、代际支持与老年人的主观福祉[J]. 社会发展研究, 2020(3): 193-208, 245. |

| [9] |

Wang Y. Causal Inference Between the Health Status and Living Arrangements of Elderly People in China[J]. Social Indicators Research, 2021, 159(7): 1155-1178. |

| [10] |

任强, 唐启明. 中国老年人的居住安排与情感健康研究[J]. 中国人口科学, 2014(4): 82-91, 128. |

| [11] |

鄢盛明, 陈皆明, 杨善华. 居住安排对子女赡养行为的影响[J]. 中国社会科学, 2001(1): 130-140, 207-208. |

| [12] |

Magaziner J, Cadigan D A, Hebel J R, et al. Health and Living Arrangements among Older Women: Does Living Alone Increase the Risk of Illness?[J]. Journal of Gerontology, 1988, 43(5): 127-133. |

| [13] |

Waite L J, Hughes M E. At Risk on the Cusp of Old Age: Living Arrangements and Functional Status among Black, White and Hispanic Adults[J]. Journal of Gerontology, 1999, 54(3): 136-144. |

| [14] |

Kim J, Choi Y, Park S, et al. The Impact of Living Arrangements on Quality of Life among Korean Elderly: Findings from the Korean Longitudinal Study of Aging (2006-2012)[J]. Quality of Life Research, 2016, 26(5): 1303-1314. |

| [15] |

Matsuura T, Ma X. Living Arrangements and Subjective Well-being of the Elderly in China and Japan[J]. Journal of Happiness Studies, 2022, 23(11): 903-948. |

| [16] |

Teerawichitchainan B, Pothisiri W, Long G T. How Do Living Arrangements and Intergenerational Support Matter for Psychological Health of Elderly Parents?Evidence from Myanmar, Vietnam, and Thailand[J]. Social Science & Medicine, 2015, 136(12): 106-116. |

| [17] |

蒋炜康, 孙鹃娟. 居住方式、居住环境与城乡老年人心理健康: 一个老年友好社区建设的分析框架[J]. 城市问题, 2022(1): 65-74. |

| [18] |

沈可, 程令国, 魏星. 居住模式如何影响老年人的幸福感?[J]. 世界经济文汇, 2013(6): 89-100. |

| [19] |

Krause N, Liang J. Stress, Social Support, and Psychological Distress among the Chinese Elderly[J]. Journal of Gerontology, 1993, 48(6): 282-291. DOI:10.1093/geronj/48.6.P282 |

| [20] |

Yang H, Chandler D. Intergenerational Relations: Grievances of the Elderly in Rural China[J]. Journal of Comparative Family Studies, 1992, 23(3): 431-453. DOI:10.3138/jcfs.23.3.431 |

| [21] |

聂建亮, 陈博晗, 吴玉锋. 居住安排、居住条件与农村老人主观幸福感[J]. 兰州学刊, 2022(1): 145-160. |

| [22] |

黄建宏, 段华明. 居住安排与老年人幸福感差异[J]. 南方人口, 2018(5): 72-80. |

| [23] |

王萍, 张雯剑, 程亚兰. 居住安排对农村老年人日常生活自理能力影响的跟踪研究[J]. 人口学刊, 2018(3): 93-102. |

| [24] |

李春华, 李建新. 居住安排变化对老年人死亡风险的影响[J]. 人口学刊, 2015(3): 102-112. |

| [25] |

Kasper J D, Pezzin L E, Rice J B. Stability and Changes in Living Arrangements: Relationship to Nursing Home Admission and Timing of Placement[J]. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 2010, 65(6): 783-791. |

| [26] |

翟振武, 冯阳. 当今随迁老人家庭融入中的矛盾冲突及应对[J]. 中州学刊, 2023(2): 91-96. |

| [27] |

孙鹃娟, 冀云. 居住方式、居住环境与农村老年人生活满意度: 基于CLASS2016调查数据的实证分析[J]. 社会建设, 2022(4): 19-30. |

(编辑 刘博)