实现“全民健康覆盖(Universal Health Coverage,UHC)”既是联合国2030年可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs)的重要内容,也被《“健康中国2030”规划纲要》纳入我国总体战略。国际经验表明,卫生筹资规模的扩大和公共筹资责任的强化是实现全民健康覆盖的必要条件。[1] Fan和Savedoff[2]将这两个条件合称为卫生筹资转型(Health Financing Transition),即在人均卫生总费用不断增长的同时,个人现金卫生支出占卫生总费用的比例逐渐下降。本文首先结合全球趋势总结了中国卫生筹资转型的基本特征,然后整合多学科理论提出一个多层次、综合性的分析框架,探讨了中国卫生筹资转型的总体逻辑与深层原因。

1 中国卫生筹资转型的基本特征2000—2019年①,全球各国人均卫生总费用的均值从737.7美元②增至1 140.5美元,个人现金卫生支出占卫生总费用比例的均值从36.7%降至30.8%[3],约2/3的国家出现了以卫生筹资规模扩大和公共筹资责任强化为核心的卫生筹资转型现象[4]。

① 起始年份设为2000年,主要是因为在全球层面,卫生筹资转型现象是从2000年左右开始出现的(中国也是如此);截止年份设为2019年,主要是考虑到2019年底“新冠”疫情暴发之后各国在卫生筹资方面有不同程度的变化,新的趋势尚待观察。

② 本文全球以及各国数据来源于Global Health Expenditure Database (GHED),根据2019年不变价格美元计算。中国数据来源于《中国卫生健康统计年鉴2020》、《中国卫生总费用研究报告2020》、2009—2019年《全国卫生健康财务年报》等,经医疗保健消费指数调整为2019年价格水平。

与同一时期的全球趋势相比,中国的卫生筹资转型有三个鲜明特点。[5]一是卫生筹资规模扩大的速度更快。人均卫生总费用增长了816.6%,增速明显快于全球其他国家(102.1%)、其他中高收入国家(113.6%)及其他金砖国家(77.5%)的平均水平。二是公共筹资责任强化的力度更大。个人现金卫生支出占卫生总费用的比例下降了30.6个百分点,降幅明显大于全球其他国家(5.6个百分点)、其他中高收入国家(7.6个百分点)及其他金砖国家(7.8个百分点)的平均水平。三是在公共筹资中政府卫生支出的流向发生了重要转变。政府卫生支出中的医疗保障支出(“补需方”)占比增长了17.3个百分点,并从2011年起超过医疗卫生服务支出(“补供方”)[6],增幅明显高于全球其他国家③(3.9个百分点)、其他中高收入国家(9.3个百分点)及其他金砖国家(3.6个百分点)的平均水平。与此同时,在“补供方”内部,“补医院”占比从35.4%增至39.6%,始终高于同期“补基层”占比和“补公卫”占比。[6]

③ 仅包括政府卫生支出中“补需方”不为0的国家。

根据以上特点,中国卫生筹资转型可以拓展为三个维度。[5]一是规模维度,即人均卫生总费用增加。二是结构维度,即个人现金卫生支出占卫生总费用的比例下降。三是流向维度,包括供需流向和机构流向,前者即政府卫生支出中“补需方”相对“补供方”的比例增加;后者即在“补供方”内部,“补医院”的比例增加,且高于“补基层”和“补公卫”的比例。

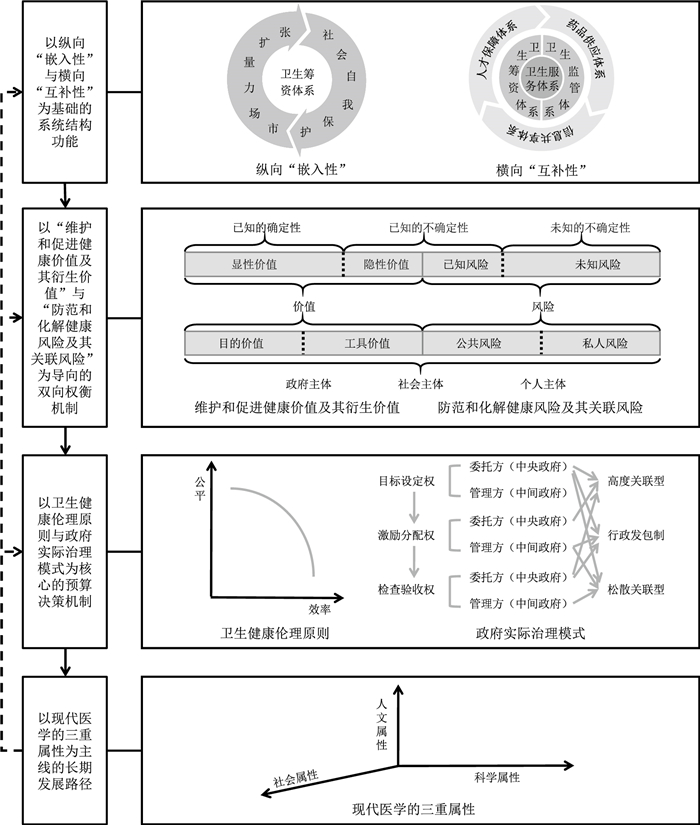

2 中国卫生筹资转型的分析框架学界针对卫生费用的影响因素开展了诸多研究[7-8],但很少有研究建立系统的分析框架探讨中国卫生筹资转型的总体逻辑和深层原因。本文通过整合新经济社会学中的嵌入理论、公共管理学中的制度互补理论,以及价值哲学、公共风险、公共财政等相关理论,提出一套包含四个层次的分析框架[5](图 1):(1)以纵向“嵌入性”与横向“互补性”为基础的系统结构功能;(2)以“维护和促进健康价值及其衍生价值”与“防范和化解健康风险及其关联风险”为导向的双向权衡机制;(3)以卫生健康伦理原则与政府实际治理模式为核心的预算决策机制;(4)以现代医学的三重属性为主线的长期发展路径。通过阐述四个层次的内涵及其关系,以期为理解中国卫生筹资转型的总体逻辑和深层原因提供一种探索性的新视角。

|

图 1 中国卫生筹资转型的分析框架 |

建立在理性主义基础之上的西方式现代化进程,随着技术进步与市场扩张的极端化而引发了一系列非理性的意外后果。[9]其根源是,在人类历史上长期“嵌入(embedded)”于社会④的市场力量在工业革命之后转以资本增殖为内在驱动力,呈现出“脱嵌(disembedded)”甚至支配社会的倾向,由此积聚的张力和冲突引发了社会的自我保护机制。[10]这种市场力量扩张与社会自我保护之间的双向运动,被认为是19世纪以来西方国家历次“大转型”的根本原因和主要动力[11],也为理解卫生筹资转型提供了起点。卫生筹资本质上是现代国家对卫生资金的筹集、分配和使用所做出的一系列制度性安排。一个国家的卫生筹资体系深深“嵌入”在国家治理体系之内[12],运行于经济社会发展变革之中。这意味着,一旦国家治理体系的主导逻辑发生转变或经济社会形态产生变迁,“嵌入”其中的卫生筹资体系也将受到影响。因此,卫生筹资转型在某种程度上是现代化进程中市场力量扩张与社会自我保护之间的双向运动在卫生领域的一种表现形式——这对致力于实现现代化的中国同样成立。

④ 社会有广义与狭义之分,广义的社会是指一个包括政治、经济、文化等子系统的整体系统。狭义的社会则指与政治、经济、文化等系统相并列的系统。显然,这里的社会是指广义的社会。

3.2 卫生筹资体系与卫生服务体系和卫生监管体系等系统要素互补纵向的“嵌入性”是针对子系统与总系统的关系而言的。而在系统内部,各子系统之间还存在横向的“互补性”,即增强某个子系统,其他子系统产生的边际收益也会提高,相互协调形成正向反馈。[12]显然,卫生筹资体系必须与卫生服务体系、卫生监管体系等其他子系统互补协调,才能实现整个卫生系统的稳定可持续运行。因此,卫生筹资体系的纵向“嵌入性”和横向“互补性”共同构成了理解卫生筹资转型的基础架构。然而,更为关键的问题在于纵向“嵌入性”和横向“互补性”的具体运行机制。

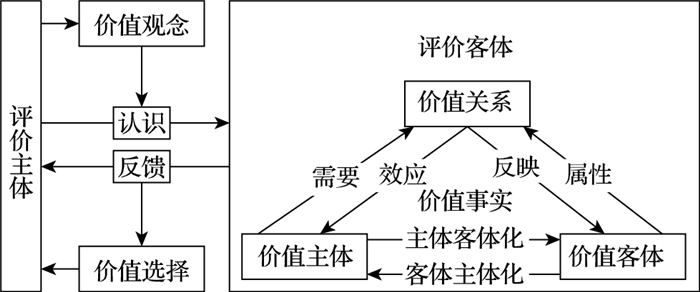

3.3 卫生筹资转型的动力机制:多元主体维护和促进健康价值及其衍生价值根据价值哲学的基本原理,“价值”是“客体及其属性对于主体及其需要的效应关系”。[13]根据主体需要的性质,价值可以分为“目的价值”与“工具价值”,前者强调需要的内在目的性,后者强调某种需要具有外在派生性,是实现其他特定需要的手段或工具。根据主体需要与客体属性之间的价值关系的性质,价值又可分为“显性价值”与“隐性价值”,前者是指已被充分认识或付诸实践的确定性价值,后者是指在当下尚未被充分认识,或者虽被充分认识,但因具有概率特征而无法确定何时能够实践的价值。这种区分并非理所当然,而是涉及价值与价值评价(简称“评价”)之间的关系问题[14](图 2)。因此,对不同类型价值的判断和区分,在很大程度上取决于评价主体的价值观念和认识水平。

|

图 2 价值与价值评价的嵌套关系 |

若从价值的视角分析卫生筹资,可以发现为健康价值而筹资是个人、社会①、政府等多元价值主体的共同目标和共同责任。

① 这里的社会既非广义的社会,也非狭义的社会,而是专指除了政府和个人之外的其他卫生筹资主体的总和。

对于个人主体,健康是一切生命活动的先决条件,健康价值是实现其他所有价值的基础;同时当疾病谱从以传染性疾病为主转变为以慢性病为主之后,个体的生活方式因素成为影响健康的主要因素,个人理应为维护和促进健康承担必要的筹资责任。

对于社会主体,健康是社会发展进步的主要标志和终极目标之一,也是每位社会成员能够胜任自身社会角色,确保各项社会功能良好运行的前提。因此,全社会都有为健康而筹资的责任,以尽力确保社会成员不会因为经济因素而放弃利用卫生服务,也不会因为利用卫生服务而陷入贫困。

对于政府主体,保障公民健康权利是公认的现代国家政府的基本职责,公民健康水平和健康公平是衡量现代国家政府治理绩效的关键指标,因此政府在卫生筹资中发挥着不可替代的作用。卫生筹资政策在很大程度上就是政府主体维护和促进公共健康价值,提升卫生治理绩效的过程。[15]

此外,从“目的价值”与“工具价值”的区分来看,二者对于评价主体的边际效用存在本质不同。具有“工具价值”特征的普通消费产生的效用随着消费数量的增加而递减,但是这一规律对于兼具“目的价值”和“工具价值”特征的健康消费来说并不成立。在微观层面,随着收入水平提高,个人普通消费的边际效用迅速下降,但是健康消费的边际效用不仅不会下降,还会增加普通消费的效用时长。[16]在宏观层面,当卫生筹资规模达到一定水平之后,健康的边际效益将会逐步递减,获得同样幅度的健康改善需要投入更多的资金。[17]微观边际效用不减而宏观边际收益递减的规律共同构成了人均卫生总费用增长(中国卫生筹资转型的规模维度)的动力。

最后,从“显性价值”与“隐性价值”的区分来看,二者受到评价主体的重视程度不同。根据“前景理论”(Prospect Theory)[18],在同等收益期望下,大多数人更喜欢确定的收益,即各类评价主体更愿意为具有“确定性的”的“显性价值”筹资。可以预见,随着医药科技的进步和各类主体认识水平的提升,原有的许多“不确定性”将转变为“确定性”,健康的“隐性价值”也将更多转变为“显性价值”。因此,卫生筹资的规模将会随着健康的“显性价值”增加而扩张,结构和流向也将发生偏向“显性价值”的变化。但对不同评价主体而言,“显性价值”的内涵有所不同②,这将影响卫生筹资转型结构维度和流向维度的演变方向。

② 例如,对特定时期的政府主体来说,投入医院(硬件设施)产生的“显性价值”高于投入基层医疗卫生机构,因为投入医院更能彰显短期政绩——这是卫生筹资转型的机构流向中“补医院”占比升高的原因之一;但对绝大多数个人主体来说,投入基层医疗卫生机构产生的“显性价值”可能高于投入医院,因为基层医疗卫生服务具有更好的地理可及性和经济可及性(前提是保证服务质量)。

3.4 卫生筹资转型的压力机制:多元主体防范和化解健康风险及其关联风险多元主体维护和创造价值的过程始终伴随风险,也正是风险的存在激发了主体防范和化解风险的需要,衍生出新的价值。风险是指遭受损失(或损害)的一种不确定性,根据承担主体不同分为“私人风险”和“公共风险”。当私人风险存在损失的关联性和广泛的社会性时,边际成本趋向于无穷大,难以单纯通过市场机制得到分散、转移、防范、化解,从而转化为公共风险,需要政府或社会等公共主体进行应对。[19]此外,风险的本质是不确定性,但是大量同类风险往往呈现出规律性。如果风险的发生频率和严重程度的条件概率分布明确,称为“已知风险”,否则即为“未知风险”,这与“显性价值”和“隐性价值”的分类存在一定关联(图 1)。最后,人们对于风险的认识并不完全基于客观事实,还有主观建构的成分,因此不同主体对各类风险的认知和应对方式存在差异。

对于个人主体,主要基于对健康风险的发生频率和严重程度的预估做出具体决策。根据前景理论[18],大多数人面对损失的痛苦要比面对同等大小收益的喜悦更为敏感,因此相较于维护和促进健康价值(预防保健),人们更愿意为防范和化解健康风险(诊疗服务)而筹资;同时由于存在“反射效应”[20],在已经处于损失状态(疾病)时,大多数人愿意为了减少损失而付出超出理性原则的更大代价。因此,只要条件允许,即使基层医疗卫生机构能够提供相应服务,大多数人还是愿意承受更高的经济成本、距离成本和时间成本去高等级的医院就医,这可能是中国卫生筹资转型流向维度的机构流向中“补医院”占比增加的微观基础之一①。如果私人健康风险的发生频率和严重程度超出个人的承受范围,甚至波及他人,就有可能转化为公共健康风险,此时公共主体的作用至关重要。

① 当然这还与公立医院的补偿机制以及分级诊疗、医保报销和支付方式等制度安排密切相关。

对于社会主体,主要通过提供医疗保险等防范和化解公共健康风险。由于健康风险的发生频率和严重程度与年龄等生理因素高度相关,因此,人口老龄化等趋势性变化将会扩大社会总体健康风险。同时,医疗保险的报销降低了患者对医疗服务价格的敏感程度,医疗服务需求得到释放,而且鉴于多重委托代理关系中的信息不对称性,患者与医疗机构/医生可能存在过度利用医保基金的道德风险,如果医保支付方式不能有效发挥激励约束作用,医保费用的快速增长将难以遏制,一旦超出社会能够承受的范围,又将引发新的公共风险,此时需要政府(财政)发挥关键作用。

政府主体在防范和化解健康风险的过程中具有双重身份,一是经济主体,二是公共主体,前者是由后者派生而来。[19]作为经济主体的政府需要保护各级行政部门及其下属医疗卫生机构的公共产权,防范化解短收、超支、赤字、债务等各类运行风险。作为公共主体的政府需要根据其执政理念制定各项卫生筹资政策,履行法定以及道义上的卫生筹资义务,防范化解政策运行过程中各个环节可能出现的公共风险。政府的两种身份在特定情境下可能存在矛盾,如作为经济主体的政府为了化解公立医院的运行风险加大财政投入力度,长期来看可能助长其规模不合理扩张,反而加剧了作为公共主体的政府需要应对的医疗服务体系整体效率下降的风险。[21]无论作为经济主体还是公共主体,政府始终面临财政预算约束压力。

此外,从“私人风险”与“公共风险”的区分来看,二者演变规律不同。随着经济社会发展,私人健康风险总体趋于减少②,而公共健康风险及其关联风险反而呈扩张趋势。[19]公共健康风险虽然主要是由私人健康风险汇集转化而来,但是具有有限理性的公共主体自身的行为也可能会引发制度性或政策性的公共风险③。因此,卫生筹资中公共筹资占比的提高(中国卫生筹资转型的结构维度)与公共风险的扩张关系密切。

② 表现为婴儿死亡率、孕产妇死亡率等健康指标的改善。

③ 比如经济转型时期卫生领域政府、市场与社会的关系存在错位、越位和缺位等现象,引发治理失效、供需失衡等风险;医药卫生体制改革中医疗、医保、医药的协同性不够,可能引发改革滞后乃至民众不满等风险。

最后,从“已知风险”与“未知风险”的区分来看,二者应对策略不同。对于已知健康风险,筹资规模大体等于预期损失即可应对。一旦出现未知健康风险(如新发传染病),预期损失难以准确评估,各类主体通常按照最大限度减少预期损失的“底线”思维制定卫生筹资策略,此时卫生筹资规模通常会远高于预期损失,公共主体应当承担更多筹资责任。这也符合中国卫生筹资转型结构维度的变化趋势。

3.5 基于卫生健康伦理原则与政府实际治理模式的财政预算决策机制在中国卫生筹资转型的具体实践中,政府主体始终处于主导地位,各级政府根据当时所处经济社会发展阶段的卫生健康伦理原则,结合政府实际治理模式,基于财政预算决策机制做出各项卫生筹资决策。

从卫生健康伦理原则来看,政府主体的最终目的是追求最多数人的最大健康福祉,其主要伦理依据是基于“后果论”的功利主义[22],即以最少的卫生投入实现最大的公共健康价值和最小的公共健康风险,直观表现为效率原则。同时,维护和促进公共健康价值还包括改善健康公平,其主要伦理依据是基于“义务论”的规则主义[23],直观表现为公平原则。另外,政府有时会对个人权利实行干预,当个人权利与公共利益发生冲突时,公共利益一般优先于个人权利,但是这种干预应当保持在最小必要的限度[24],直观表现为必要原则和相称原则。在不同历史时期,政府对各项伦理原则的偏好程度存在差异,这与当时的政治、经济、社会、文化等背景有关。

从政府实际治理模式来看,各级政府之间的垂直关系和同级政府之间的水平关系对卫生筹资决策具有结构性和实质性的影响。垂直关系可用“中央政府(委托方)—中间政府(管理方)—基层政府(代理方)”三层委托代理模型[25]刻画。根据控制权在委托方和管理方之间的分配情况,形成高度关联型、行政发包制①、松散关联型等政府垂直治理模式。在现实中,几种政府垂直治理模式可能交替出现,主要取决于具体的任务难度、验收难度和任务风险。[26]

① 行政发包制即上级政府将各项任务打包发给下级政府组织实施,上级政府负责检查验收,同时拥有随时随地干预的权力。

垂直治理模式又塑造了同级政府之间的水平关系。如在“行政发包制”下,中央政府高度重视并且容易衡量的短期显效指标(如经济增长)成为中间政府和基层政府官员竞相追求的目标;而难以清晰衡量、难以与官员个人努力挂钩、影响因素复杂并且长期才能见效的指标(如公共卫生)则被相对忽视。最终可能出现政府过于偏重生产建设性支出,而相对忽视福利保障性支出(包括卫生支出)的现象。[27]在操作层面上,政府卫生支出的流向则主要是由当时的财政预算决策机制决定。

从财政预算决策机制来看,中国目前实行“统一领导、分级管理”的财政分权制度。各级政府的财政预算决策理论上可分为理性主义、渐进主义和间断平衡三种类型。[28]理性主义是指按各项财政支出的边际效用相等原则进行决策。事实上,不同项目的边际效用无法精确测量也难以直接比较,因此难以做到完全理性。渐进主义对其做出修正,指出预算决策是在众多利益相关者的反复博弈和互动妥协之中逐渐形成的,政府卫生支出的实际流向通常是由强势一方或几方主导,决策者通常遵循渐进调整法则,在上年的基数上进行边际增减。[29]然而渐进主义无法解释偶然发生的预算决策突变(如重大疫情之后政府加大公共卫生投入)。对此,间断平衡理论提出内源性矛盾和外源性冲击将会导致决策主体发生注意力转换,推动预算决策从渐变转向突变。在财政预算决策的具体实践中,理性主义、渐进主义和间断平衡通常相互交织。

综合以上五个方面的分析,本文认为卫生筹资转型的总体逻辑在于:卫生筹资体系纵向“嵌入”于国家治理体系之内和经济社会变迁之中,与卫生服务体系和卫生监管体系等系统要素横向互补;卫生筹资转型的动力机制是多元主体维护和创造健康价值及其衍生价值,压力机制是多元主体防范和化解健康风险及其关联风险,最终目的是通过价值与风险的双向权衡实现价值的最大化和风险的最小化。作为卫生筹资转型的主导力量,各级政府根据当时所处经济社会发展阶段的卫生健康伦理原则,结合政府实际治理模式,基于财政预算决策机制开展具体实践,社会主体和个人主体参与其中,共同推动形成了中国卫生筹资转型的基本格局。

然而,上述总体逻辑仍然难以解释:既然世界各国在政治、经济、文化传统等诸多方面都存在巨大差异,为何卫生筹资转型能够成为21世纪以来多数国家的普遍现象?本研究认为,这与现代医学在全球范围内的迅速普及有关,通过回归现代医学的根本属性,或许可以洞悉卫生筹资转型的深层原因。

4 卫生筹资转型的深层原因:现代医学的三重属性现代医学具有科学属性、人文属性和社会属性三大基本属性[30],这对理解卫生筹资转型的深层原因提供了深刻启发。

4.1 现代医学的科学属性推动其学科体系不断扩张,形成了卫生筹资转型的持久动力现代医学伴随着西方现代科学而发生发展,科学属性是其最鲜明的属性。现代科学的哲学基础是还原论(Reductionism),即从理念上认为某一给定实体是由更为简单或更为基础的实体所构成的集合或组合,在方法上主张把高层次的复杂问题还原为低层次的简单问题。在还原论的主导下,现代医学取得了长足进步,研究层次深化到分子、原子尺度,学科分化越来越细,专业壁垒越来越高,同时也引发了诸多问题。一方面,人体是高度复杂的生命系统,其性质功能并非各子系统的简单加总。系统在被还原分割的过程中将会导致信息失真,还原程度越高,信息失真越多,整个系统的整合难度越大。[31]无论是继续深化还原,还是应对整合难题,都会不断催生新的医学学科,因此现代医学的学科体系持续扩张,承载现代医学的专业组织机构的数量和规模也越来越庞大,需要投入的卫生资金也越来越多。同时医学学科发展和医学知识传播具有一定公益性质,政府等公共主体负有必要的投入责任,这与卫生筹资转型的规模维度和结构维度的变化趋势相符。另一方面,现代医学依赖科学仪器的检查化验数据定义身体结构或功能上的异常,导致疾病诊断不再只是病人的主观不适,而更多是仪器的测量结果[32];疾病诊断标准也不再是非黑即白的事实,而是可以人为改变的规定。因此,随着仪器测量精度越来越高,疾病诊断范围越来越大,病种总数、“患者”人数和医疗费用都在不断增长。这些底层逻辑形成了卫生筹资转型的潜在动力。

4.2 现代医学的人文属性促使其范畴边界不断拓展,激发了卫生筹资转型的内在需要第一,现代医学的价值既有客观标准又有主观标准。医学的发展在客观上攻克了诸多疾病,但在主观上由于文化背景、经济社会地位和个性特征不同,人们对医学的价值判断和偏好也趋于多元。要想满足多元价值和不同偏好,自然需要提供更多选择,投入更多资金。第二,疾病的直接危害在于伤痛,伤痛的实质是主观感觉,所以患者不仅希望身体能够康复,而且希望得到更多的心理关爱和沟通共情。在公立医院和专科医疗占据主导地位的卫生服务体系中,充分满足患者心理需求意味着医疗服务的单位成本增加。公立医院运行成本主要依靠医疗服务收费和财政补助收入进行补偿。因此人均医疗费用的增长和财政“补供方”中“补医院”比例的增加与此不无关系。第三,人们对医学的期望不断提高,导致现代医学常被赋予过度使命,不断突破疾病边界,甚至走进日常生活。这不仅推高了当下的医疗费用,而且助长了现代医学的继续扩张,从而激发了卫生筹资转型的内在需要。

4.3 现代医学的社会属性导致其目标价值不断异化,加剧了卫生筹资转型的外在风险现代医学的发展与经济社会环境、科学技术伦理和资本利益驱动密切相关,这些因素都将深刻影响现代医学的发展方向,甚至可能导致医学偏离最初的目的和根本的宗旨。[33]以资本利益驱动为例,资本以投资赞助的方式为医学研究提供大量经费,医学研究成果又使资本获得高额回报,于是二者相互增益。后果之一是资本有可能在最大程度攫取剩余价值的驱动下过度干预现代医学发展,甚至侵蚀医学职业伦理,加剧医疗机构的逐利动机和医生诱导需求的倾向;后果之二是资本衍生出的“消费主义”浪潮裹挟日益兴盛的“健康主义”观念[34],激发了人们超前消费和透支消费的意愿。两种后果共同催生了大量过度用药、过度检查、过度治疗等价值“异化”现象,加剧了卫生筹资需要防范化解的外在风险。

因此,随着现代医学在全球的普及,其科学属性、人文属性和社会属性的影响范围持续扩大,助推卫生筹资转型超越国界,成为全球普遍趋势。在中国,这一趋势与诸多现实因素叠加,形成中国卫生筹资转型的鲜明特征。

最后,需要强调的是,在不同地区和历史阶段,卫生筹资转型的真实原因和具体机制十分复杂,本文只是尝试为理解中国卫生筹资转型的现象提供一种多层次和综合性的分析视角。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Savedoff W D, de Ferranti D, Smith A L, et al. Political and economic aspects of the transition to universal health coverage[J]. The Lancet, 2012, 380(9845): 924-932. DOI:10.1016/S0140-6736(12)61083-6 |

| [2] |

Fan V Y, Savedoff W D. The health financing transition: A conceptual framework and empirical evidence[J]. Social Science & Medicine, 2014, 105: 112-121. |

| [3] |

World Health Organization. Global expenditure on health: public spending on the rise?[M]. Geneva: World Health Organization, 2021.

|

| [4] |

Tandon A, Reddy K S. Redistribution and the health financing transition[J]. Journal of Global Health, 2021, 11: 16002. |

| [5] |

王清波, 傅虹桥. 中国卫生筹资转型的主要特征与历史沿革[J]. 北京大学学报(医学版), 2024, 56(3): 462-470. |

| [6] |

朱坤, 刘尚希, 杨良初. 新世纪中国卫生财政支出分析[J]. 财政科学, 2022(1): 5-15. |

| [7] |

Newhouse J P. Medical Care Costs: How Much Welfare Loss?[J]. Journal of Economic Perspectives, 1992, 6(3): 3-21. DOI:10.1257/jep.6.3.3 |

| [8] |

Fonseca R, Michaud P, Galama T, et al. Accounting for the Rise of Health Spending and Longevity[J]. Journal of the European Economic Association, 2021, 19(1): 536-579. DOI:10.1093/jeea/jvaa003 |

| [9] |

龙柯宇. 公共卫生法治的自反性现代化境遇与因应[J]. 行政法学研究, 2023(6): 99-112. |

| [10] |

卡尔·波兰尼. 大转型: 我们时代的政治与经济起源[M]. 冯钢, 刘阳译. 杭州: 浙江人民出版社, 2007.

|

| [11] |

符平. "嵌入性": 两种取向及其分歧[J]. 社会学研究, 2009, 24(5): 141-164. |

| [12] |

杜创, 朱恒鹏. 中国城市医疗卫生体制的演变逻辑[J]. 中国社会科学, 2016(8): 66-89. |

| [13] |

王玉樑. 当代中国价值哲学[M]. 北京: 人民出版社, 2004.

|

| [14] |

田文利, 李云仙. 价值概念的逻辑结构及语言表达[J]. 重庆社会科学, 2010(4): 93-97. |

| [15] |

Bao G, Wang X, Larsen G L, et al. Beyond New Public Governance[J]. Administration & Society, 2013, 45(4): 443-467. |

| [16] |

Hall R E, Jones C I. The Value of Life and the Rise in Health Spending[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2007, 122(1): 39-72. |

| [17] |

Mackenbach J P, Looman C W. Life expectancy and national income in Europe, 1900—2008: An update of Preston's analysis[J]. International Journal of Epidemiology, 2013, 42(4): 1100-1110. |

| [18] |

Kahneman D, Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk[J]. Econometrica, 1979, 47(2): 263-291. |

| [19] |

刘尚希. 公共风险论[M]. 北京: 人民出版社, 2018.

|

| [20] |

Oliver A. Reflecting on reflection: prospect theory, our behaviors, and our environment[J]. Behavioural Public Policy, 2024, 8(1): 173-183. |

| [21] |

朱恒鹏, 岳阳, 续继. 政府财政投入模式对医疗费用的影响[J]. 经济研究, 2021, 56(12): 149-167. |

| [22] |

翟晓梅, 邱仁宗. 公共卫生伦理学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2016.

|

| [23] |

白丽萍. 论卫生经济政策的伦理价值基础[J]. 中国医学伦理学, 2005(1): 44-46. |

| [24] |

史军. 权利与善[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2010.

|

| [25] |

周雪光, 练宏. 中国政府的治理模式: 一个"控制权"理论[J]. 社会学研究, 2012, 27(5): 69-93. |

| [26] |

姚东旻, 崔琳, 张鹏远, 等. 中国政府治理模式的选择与转换: 一个正式模型[J]. 社会, 2021, 41(6): 41-74. |

| [27] |

高培勇. 中国财税改革40年: 基本轨迹、基本经验和基本规律[J]. 经济研究, 2018, 53(3): 4-20. |

| [28] |

邝艳华. 公共预算决策理论述评: 理性主义、渐进主义和间断均衡[J]. 公共行政评论, 2011, 4(4): 145-162. |

| [29] |

王清波, 胡佳, 代涛. 建立分级诊疗制度的动力与阻力分析: 基于利益相关者理论[J]. 中国卫生政策研究, 2016, 9(4): 9-15. |

| [30] |

韩启德. 医学是什么[J]. 民主与科学, 2017(4): 4-9. |

| [31] |

韩启德. 医学的温度[M]. 北京: 商务印书馆, 2020.

|

| [32] |

唐金陵, 韩启德. 对现代医学的几点反思[J]. 医学与哲学, 2019, 40(1): 1-6. |

| [33] |

郭建, 徐飞. 现代医学的异化及其哲学反思[J]. 自然辩证法研究, 2017, 33(1): 119-124. |

| [34] |

张大庆. 健康主义悖论的再审视[J]. 哲学分析, 2023, 14(1): 3-20. |

(编辑 赵晓娟)