按疾病诊断相关分组付费(diagnosis-related-groups,DRG)是我国医保支付方式改革推进的主要付费方式之一,并已在多地开始推行。DRG支付方式改革旨在促使医疗服务供方控制成本,提高医疗服务质量。而支付方式改革的目标能否实现,有赖于支付方式能否影响并改变医疗服务供方,尤其是医生的行为。[1]基于我国医疗卫生服务体系的特点,由于医生大多隶属于医疗机构,支付方式的经济激励往往不是直接影响到医生,而是需要通过医院的内部管理转化为对医生的薪酬激励才能发挥其调节医疗行为的作用。[2]因此,支付方式对医生薪酬的影响程度决定了支付方式对医生行为的影响程度。2021年,《关于推动公立医院高质量发展的意见》(国办发〔2021〕18号)和《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》(人社部发〔2021〕52号)等相关政策发布,提出将医保结余留用资金根据考核结果用于医务人员绩效奖励。医保结余转化为医生薪酬是将医保支付制度的激励机制向医务人员传导的有效途径。[3]

将医保结余留用资金用于医务人员绩效奖励有利于控制医疗成本,但将医保结余亏损与医务人员绩效工资挂钩则可能导致医疗服务质量的下降。本课题组前期调研结果显示,在改革试点推进过程中,医院管理层对此措施实行可能带来的不良影响存在顾虑,实践中存在着医保结余不与医生绩效工资挂钩但会反馈医保结余信息或仅部分挂钩的不同做法。另一方面,为应对DRG支付方式改革所带来的影响,部分医院已将DRG用于院内绩效考核分配,具体的运用方式可分为以下两类,一是引入DRG支付的工作量考核与计算模式,二是选取DRG相关重要指标(如病例组合指数、时间消耗指数、费用消耗指数等)并赋予一定权重,重构绩效考核体系用于相关考核。[4]考虑到政策要求和改革实践的现状及存在问题,为进一步深化DRG支付方式改革,如何将医保支付激励以适当方式转化为薪酬激励从而影响医生行为,尤其是医保结余是否应与医生绩效工资挂钩以及如何挂钩的问题,还需要进一步的研究和证据支持。结合课题组前期关于支付方式对医生行为影响的实验研究[5-6]以及对DRG付费改革试点地区医院管理者的访谈调研,本文设计了DRG支付方式下不同的医生薪酬激励,并通过经济学实验的方法研究不同薪酬激励对医生行为的影响,以此探究DRG下适宜的医生薪酬支付设计。

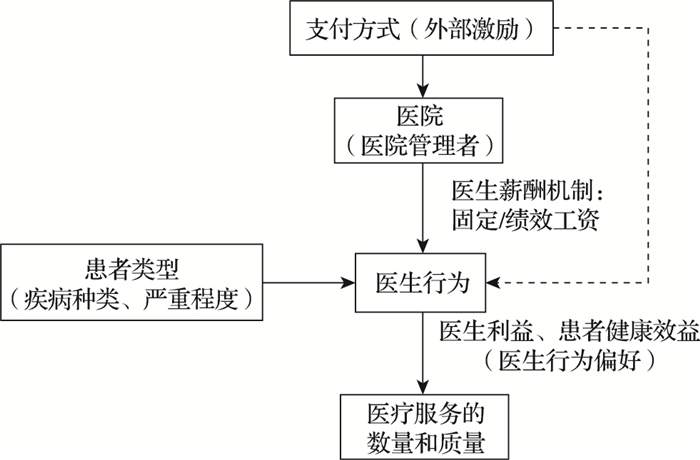

2 研究设计 2.1 理论框架支付方式对医生医疗服务行为的影响本质上是医疗服务供需方之间委托代理关系下的支付方式间接激励机制,其中医疗服务供方包括医院(管理者)和医生,医疗服务需方指患者。根据我国医疗服务体系特点及医疗服务供需方之间的多重委托代理关系,本文构建支付方式对医生医疗服务行为影响的间接激励模型(图 1)。在该模型中,支付方式的经济激励先影响到医院收入,进而医院管理者调整内部薪酬激励机制,并最终影响医生行为。在医院现行的岗位绩效工资制下,医院内部的医生薪酬激励主要体现为固定工资和绩效工资(为主)。因此,支付方式对医生行为的激励作用取决于医院多大程度上将医保支付的经济激励通过薪酬转化给医生;而这种激励会进一步影响医生行为,从而影响到医疗服务的数量和质量。

|

图 1 支付方式对医生医疗服务行为影响的间接激励模型 |

参考Ellis和McGuire提出的医生效用模型[7]和Brosig-Koch等实验中的疾病类型和成本收益参数[8-9],设计本实验。

在实验中,每位受试者需要扮演为一名医生,为既定条件下的患者选择一定数量的医疗服务。实验中设定有9种不同类型的患者,患者所患疾病k∈[A, B, C]和这些疾病的严重程度j∈[1, 2, 3](1,2,3分别指轻、中、重)不同。受试者i作为医生需要为这9种患者提供q∈{0, 1, ...10}个医疗服务数量。假设所有的患者都有医保,并且接受医生提供的任何医疗服务。根据提供的医疗服务数量,医院会得到一定的医保支付费用R,并需要承担医疗成本,成本假定为Ckj(q)=0.1·q2。[10]医生选择的医疗服务数量会决定自己的净收益πkji和患者健康效益Bkj(q)。

患者健康效益为:Bkj(q)=Bkj(q*)-θ|q-q*|[9],假设当患者Ikj接受的服务量为q*时,患者健康效益值最大,q*称之为“最优服务量”。当医生提供的服务量q越接近q*时,患者健康效益值越高,说明服务质量较好。以最优服务量q*作为标准,我们可以判断医生提供的服务量是供给过度还是供给不足。

基于岗位绩效工资制,为简化研究设计,假定医生工资(医生净收益)包括固定工资和绩效工资两部分,且医生绩效工资主要由两部分组成:DRG支付结余分成和以质量为基础的按绩效支付奖金(P4P)。

医生净收益为:πkji=t+a[R-Ckj(q)]+P4P

令医院向医生支付的固定工资为t (t≥0);医生绩效工资=DRG支付结余分成+P4P,其中DRG支付结余分成= (医保支付费用R-成本Ckj(q))×分成比例a,其中分成比例a指的是DRG支付结余(即R-Ckj(q))中用于医生绩效工资发放的比例,a∈[0, 1]。P4P发放与否与奖金大小取决于医疗服务质量,当|q-q*|≤3时,奖励P4P奖金。

实验分组综合考虑DRG支付下医院可能的绩效管理措施与质量考核,设置了七组(表 1)。Ⅰ组为参照组,医生薪酬仅包括固定工资(SAL)。Ⅱ组中,医生薪酬仍为固定工资,但会向医生反馈其在提供医疗服务后的DRG支付情况,简称“DRG反馈”(DRGinfo)。Ⅲ、Ⅳ组是在Ⅱ组的基础上,考虑到质量考核,此时医生薪酬包括固定工资和奖金(P4P/P4P′)两部分,其中P4P、P4P′意为不同的奖金给付标准。Ⅴ组中,绩效工资仅考虑以质量为基础的奖金,医生薪酬包括固定工资和奖金(P4P)两部分。Ⅵ组中,假定将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩,医生薪酬包括固定工资和DRG支付结余分成(简称“DRG支付”,即DRGpay)两部分。Ⅶ组是在Ⅵ组基础上引入质量考核奖金,医生薪酬包括固定工资、DRG支付结余分成和奖金(P4P′)三部分。

| 表 1 实验分组 |

当疾病严重程度为轻、中、重时,最优服务量q*分别为3、5、7;θ指患者健康效益的边际效益,θΑ=θΒ=1,θC=2。各类别疾病的最大患者健康效益不同,其中BAj(q*)=10,BBj(q*)=15,BCj(q*)=20。

2.3.2 医生净收益(医生工资)DRG设计为多病组的按人头付费,在DRG下,医院根据疾病类型k和严重程度j获得每个患者类型的固定医保支付费用R;患者类型A1、A2、A3、B1、B2、B3、C1、C2和C3的DRG支付费用分别为5.73、9.55、13.37、6、10、14、6.3、10.5和14.7。[5]基准固定工资t,设为8代币。参考我国医院薪酬制度改革趋势,将固定工资和绩效工资初始比例设定为1∶1,故医生总工资为16代币,以此为基准设计各组的医生薪酬激励。

Ⅰ组:医生固定工资为16代币。

Ⅱ组:医生固定工资为16代币,同时向医生反馈DRG支付费用R和DRG支付结余R-Ckj(q)。

Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ组:绩效工资P4P设计为以q*为参照的质量考核奖金支付。当疾病严重程度为轻、中、重时,对应的q*分别为3、5、7,基于此设定能够获得绩效奖励的服务量范围分别为[0,6](轻),[2,8](中),[4,10](重)。其中,Ⅲ组中医生固定工资和绩效工资基准比例为1∶1,固定工资t为8代币;Ⅳ组中医生固定工资和绩效工资基准比例为3∶1,固定工资t为12代币。Ⅲ(Ⅳ)组中,当|q-q*| ≤ 1时,基于q*时的最大奖励值8(4)和治疗效果(实际患者健康效益/最大患者健康效益)确定有资格获得绩效奖励的服务量范围内的其他P4P奖励和医生总工资;当|q-q*| = 2时,给与P4P奖励6(3);当|q-q*| = 3时,给与P4P奖励4(1)。计算得,Ⅲ、Ⅳ组中,当医生取得最大净收益时,对应的P4P占医生总工资的比例平均分别为50%和25%。Ⅴ组的实验参数设计与Ⅲ组保持一致。

为使得Ⅵ、Ⅶ组的医生最大净收益值与基准医生总工资保持相对一致,在Ⅵ组中将80%的DRG支付结余与医生绩效工资挂钩,不同患者类型下,当医生取得最大净收益时,其平均值为16.01。在Ⅶ组中将53.8%的DRG支付结余与医生工资挂钩,且增加以质量为基础的P4P奖金,在不同患者类型下,当医生取得最大净收益时,其平均值为16.06。

2.4 实验方案根据预实验结果及参考以往相关经济学实验的样本量[8-12],我们将每组实验的样本量定为30名。通过网络宣传的方式招募临床相关专业的大四及以上本科生和研究生、医生作为被试,共招募医学生210名,医生65名。

采用瑞士苏黎世大学的实验经济学软件z-Tree编写实验程序。[13]实验前实验员会分发知情同意书并介绍实验说明,待受试者理解实验内容并完成先导实验后再开始正式实验。实验过程中保证完全匿名的决策环境,受试者不能相互交流,且每场实验设3名监督员。

医生净收益和患者健康效益均用实验代币来表示。实验结束后,随机抽取一轮实验的决策,将其对应的医生净收益和患者健康效益折算成人民币(医学生/医生分别按照5实验代币=1元/2元人民币的比例折算)分别支付给受试者和捐赠红十字会;平均每位医学生/医生收益为78/154元,共捐赠12 595元。

3 实验结果 3.1 医学生的供给行为及对患者健康效益的影响表 2是医学生各组总体水平和不同疾病严重程度下的平均医疗服务量。总的来看,Ⅰ、Ⅵ组下医疗服务量相对偏低(P < 0.001,进一步两两比较后,除Ⅰ vs. Ⅱ、Ⅱ vs. Ⅶ、Ⅲ vs. Ⅳ、Ⅲ vs. Ⅴ、Ⅳ vs. Ⅴ,均adjusted P < 0.05;Kruskal-Wallis H检验),说明在固定工资、将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩下,均存在服务量供给不足问题,尤其是Ⅵ组。比较Ⅰ、Ⅱ组下被试提供的服务量,我们发现总体水平上两组间服务量差异有统计学意义,分疾病严重程度看,仅严重程度重时差异有统计学意义(总体水平,P=0.048;严重程度轻,P=0.070;严重程度中,P=0.157;严重程度重,P=0.041;Mann-Whitney U检验),说明向医生反馈DRG支付情况对被试行为有一定影响。进一步考虑质量考核所带来的影响,我们将Ⅱ组下的医疗服务量分别与Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ组作比较,发现无论是总体水平上还是分严重程度看,服务量差异均有统计学意义(Ⅱ vs. Ⅲ,Ⅱ vs. Ⅳ、Ⅱ vs. Ⅴ,总体水平上及各严重程度下,均P < 0.001;Mann-Whitney U检验),这显示出质量考核对被试行为的显著影响,且说明向医生反馈DRG支付情况和以质量为基础的P4P结合的薪酬支付更有利于提高被试服务供给,使其更接近最优服务量。同时,比较Ⅵ、Ⅶ组下的医疗服务量,发现无论是总体水平上还是分严重程度看,服务量差异均有统计学意义(总体水平上及各严重程度下均P < 0.001;Mann-Whitney U检验),说明将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩和以质量为基础的P4P结合的薪酬支付能有效改善Ⅵ组下的服务供给不足问题。

| 表 2 医学生受试者各组平均医疗服务量 |

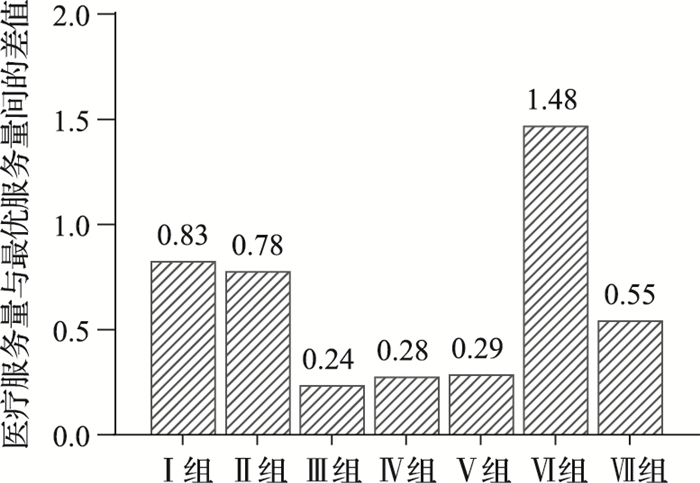

图 2、图 3分别是医学生各组下平均医疗服务量与最优服务量之间的差值Devq=|q-q*|和患者健康效益损失比Lkj=[Bkj(q*)-Bkj(q)]/Bkj(q*)。第Ⅵ组中平均医疗服务量与最优服务量之间的差值和患者健康效益损失比是各组中最高的,其次是第Ⅰ组、第Ⅱ组;考虑质量考核的第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅶ组中平均医疗服务量与最优服务量之间的差值和患者健康效益损失比都相对较低,特别是第Ⅲ组。

|

图 2 医学生各组下平均医疗服务量与患者最优服务量之间的差值 |

|

图 3 医学生各组下平均患者健康效益损失比 |

利用混合回归分析比较医学生受试者各组间服务量差值和患者健康效益损失比的差异(表 3)。表 3中1~3列模型因变量为Devq,4~6列模型因变量是Lkj;自变量是“DRG反馈”“DRG支付”、P4P(当医生取得最大净收益时,对应的P4P占医生总工资的比例平均为50%)和P4P′(当医生取得最大净收益时,对应的P4P占医生总工资的比例平均为25%),以疾病A和严重程度轻为参照的虚拟变量,以年龄、性别、受教育程度为控制变量。根据回归结果可知,除“DRG反馈”外,薪酬激励是否包括“DRG支付”与P4P,以及P4P的不同占比均会对服务量差值和患者健康效益损失比产生影响。P4P下服务量差值和患者健康效益损失比在减小,且P4P的占比越高,服务量差值和患者健康效益损失比越小;而“DRG支付”下服务量差值和患者健康效益损失比在增大;“DRG反馈”下服务量差值和患者健康效益损失比减小,但差异无统计学意义。

| 表 3 医学生受试者服务量差值和患者健康效益损失比的混合回归 |

表 4是医生各组总体水平和不同疾病严重程度下的平均医疗服务量。Ⅱ、Ⅲ组间的服务量差异在总体水平和不同疾病严重程度下均有统计学意义(总体P < 0.001;严重程度轻、中,P < 0.001;严重程度重,P=0.004;Mann-Whitney U检验)。Ⅵ、Ⅶ组间的服务量差异在总体水平和不同疾病严重程度下均有统计学意义(均有P < 0.001,Mann-Whitney U检验);说明在向医生反馈DRG支付情况或将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩的基础上引入以质量为基础的P4P后,医生提供的服务量在提高,尤其是Ⅵ、Ⅶ组间。

| 表 4 医生受试者各组平均医疗服务量 |

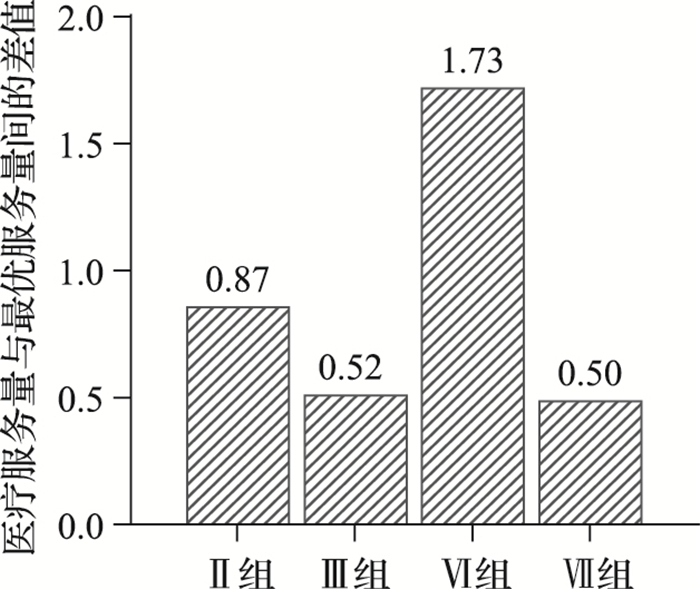

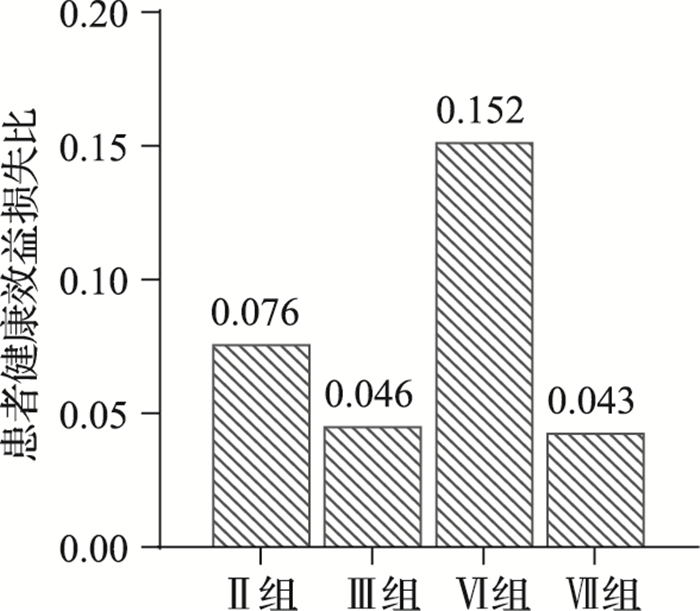

图 4、图 5分别是医生各组下平均医疗服务量与最优服务量之间的差值Devq和患者健康效益损失比Lkj。第Ⅶ组中平均医疗服务量与最优服务量之间的差值和患者健康效益损失比是各组中最低的,其次为第Ⅲ组,第Ⅵ组则为最高。利用混合回归分析比较Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ组医生受试者各组间服务量差值和患者健康效益损失比差异(表 5)。表 5中1、3列,2、4列的模型因变量分别为Devq和Lkj;模型(1)、(2)和模型(3)、(4)的自变量分别是以Ⅱ、Ⅵ组为参照的虚拟变量,以疾病A和严重程度轻为参照的虚拟变量,以年龄、性别、受教育程度、职称、工作年限、收入水平为控制变量。根据回归结果可知,在“DRG反馈”和“DRG支付”基础上,引入以质量为基础的P4P,可以使医生提供的医疗服务量更接近于最优服务量,并降低患者健康效益损失比。

|

图 4 医生各组下平均医疗服务量与患者最优服务量之间的差值 |

|

图 5 医生各组下平均患者健康效益损失比 |

| 表 5 医生服务量差值和患者健康效益损失比的混合回归 |

利用混合回归分析比较医学生和医生在Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ组下的服务量q和患者健康效益B(q)是否存在差异(表 6)。表 6中1、3、5、7列(2、4、6、8列)的模式因变量是Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ组下的服务量(患者健康效益);自变量是以Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ、Ⅶ组下医学生受试者所提供服务量和产生患者健康效益为参照的虚拟变量,以疾病A和严重程度轻为参照的虚拟变量,以年龄、性别为控制变量。根据回归结果可知,医学生和医生受试者二者所提供服务量的差异仅在Ⅲ组下有统计学意义,但从具体结果来看,相比于医学生受试者,Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ组下医生受试者提供的服务量更低,患者健康效益也更低,而在Ⅶ组下结果与之相反。

| 表 6 比较医学生、医生间服务量和患者健康效益的混合回归 |

尽管以医生净收益16代币作为基准设计各组的医生薪酬,但是各组的医生薪酬实验参数仍有一定出入,特别是Ⅵ组和Ⅶ组的医生最大净收益均值略高于其他组。为更好的分析比较不同医生薪酬激励的效果,采用增量成本效果比(incremental cost-effectiveness ratio,ICER)来进行相应评价(表 7)。

| 表 7 各组间ICER比较 |

不同薪酬激励下产生的成本包括两部分,医疗成本C(q)和医生工资π(q),即总成本P=医疗成本C(q)+医生净收益π(q);效果指患者健康效益,即效果B=患者健康效益B(q)。

以Ⅰ和Ⅱ组比较为例,增量成本效果比计算公式为:ICER21=(P2-P1)/(B2-B1)

P2、P1分别为Ⅱ组和Ⅰ组的平均总成本,B2、B1分别为Ⅱ组和Ⅰ组的平均患者健康效益。

无论是医学生受试者还是医生受试者,Ⅵ组的患者健康效益均为最低(表 7),故以Ⅵ组作为参照,将各组与其进行比较。根据计算结果,与固定工资+DRG支付结余分成的薪酬设计(Ⅵ组)相比,医学生受试者中是固定工资+P4P(Ⅴ组)下的ICER最小,医生受试者中则是固定工资+DRG支付结余分成+P4P(Ⅲ组)。

各组中,Ⅵ组的平均总成本是最低的,且引入以质量为基础的P4P后的Ⅶ组的平均总成本也较低,这说明将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩可以更有效引导医生主动控制成本。综合医学生和医生的ICER比较结果来讲,Ⅲ组和Ⅶ组的医生薪酬设计相对较好。关于Ⅲ组和Ⅶ组,医学生中,Ⅲ组比Ⅶ组的患者健康效益高,ICER37=0.65,说明相比于Ⅶ组,Ⅲ组能够以较低成本投入获得更高患者健康效益;医生中,Ⅶ组比Ⅲ组的患者健康效益高,ICER73=6.89,说明相较于Ⅲ组,Ⅶ组中患者健康效益的提高需要投入较高成本。因此在以上七组中,Ⅲ组是相对最优的一个选择。不过,考虑到DRG支付结余与医生绩效工资挂钩这种设计在控制成本方面的优势,在建立起以质量考核为基础的绩效评价标准下,将一定比例的DRG支付结余与医生绩效工资挂钩也是平衡好控费与保质的可选路径。

4 讨论第一,在DRG下将医保结余与医生绩效工资挂钩,能够将支付方式的激励作用通过薪酬间接传递给医生。向医生反馈DRG支付情况或将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩,均会对医生行为产生一定影响。与固定工资相比,向医生反馈DRG支付情况下医生提供的服务量更高,服务量与最优服务量之间的差值减小;而将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩下医生提供的服务量更低,服务量与最优服务量之间的差值更大。简单地将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩存在质量下降的风险,在实际应用中需谨慎。

第二,向医生反馈DRG支付情况或将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩和以质量为基础的按绩效支付相结合的薪酬支付更有利于提高患者健康效益。在向医生反馈DRG支付情况或将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩的基础上,分别引入以质量为基础的按绩效支付,医生提供的服务量与最优服务量之间的差值均减小,患者健康效益损失比也降低。且增量成本效果分析结果显示,将DRG支付结余与医生绩效工资挂钩和以质量为基础的按绩效支付相结合的薪酬支付更利于把握好合理控费与保障医疗质量间的平衡点。

第三,医学生和医生在不同薪酬激励下的行为反应是类似的。无论是医生还是医学生,在Ⅱ、Ⅵ组下的服务量均相对偏低,在引入以质量为基础的按绩效支付后的Ⅲ、Ⅶ组下,二者提供的服务供给均有所提升,服务量差值和患者健康效益损失比都在减小,这种医学生、医生间行为反应的相似性与Brosig-Koch等[14]、Reif等[15]、Kairies-Schwarz和Soucˇe[16]的主要研究结论一致,说明医学生的行为反应可在一定程度上反映医生可能的行为决策。但回归分析结果显示,医学生与医生的服务供给差异在Ⅲ组下有统计学意义,显示出医学生和医生间行为反应的激励强度仍存在一定差异。

5 建议一是完善对医疗服务质量的综合评价指标体系。建议针对不同评价对象设置并完善医疗服务质量为基础的绩效考核指标,关注基于结果的过程性指标以及DRG支付下医疗服务质量管理的薄弱环节,避免不良医疗行为出现。[17]同时,健全优化医保支付奖惩制度,对通过提高服务质量和效率实现医保结余的医疗服务供方予以激励,对损害医疗质量、造成医疗资源浪费的负向医疗行为适当予以惩罚,从而规范医务人员的医疗服务行为,不断提高医疗服务质量。

二是推进临床路径管理。考虑到DRG支付的设计理念与临床路径的发展起源,DRG支付与临床路径之间存在着天然的协同基础。[18]医疗机构可根据DRG分组情况、自身实际等,研究制定或优化相关疾病的临床路径;另一方面,可将临床路径管理纳入医保支付相关绩效考核指标之中,以推动实现在保障患者安全和服务质量基础上的诊疗同质化。

三是探索DRG和价值医疗相结合的发展道路。价值医疗的核心是医疗质量,追求高性价比的医疗服务,即以有效的成本管控来实现医疗质量或效果的最大化。这种理念和我国当前所实行医保支付方式改革的目标一致,并且价值医疗能够改善DRG支付在降低医疗服务质量、忽略患者就医感受等方面的缺陷。应协同推进价值医疗和DRG支付方式改革,探索价值付费。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

卢颖, 孟庆跃. 供方支付方式改革对医生行为的激励研究综述[J]. 中国卫生经济, 2014, 33(2): 36-38. |

| [2] |

韩优莉. 医保支付方式由后付制向预付制改革对供方医疗服务行为影响的机制和发展路径[J]. 中国卫生政策研究, 2021, 14(3): 21-27. |

| [3] |

顾雪非. 把医保激励机制传导给医务人员[N]. 健康报, 2021-09-06(007).

|

| [4] |

邸金平, 刘春雨, 吴宁, 等. DRG用于医疗机构绩效分配模式研究: 基于文献研究综述[J]. 现代医院, 2022, 22(1): 90-93. |

| [5] |

Li X, Zhang Y, Zhang X, et al. Effects of Fee-for-service, DRG and Mixed Payment Systems on Physicians' Medical Service Provision: Experimental Evidence[J]. BMC Health Services Research, 2022, 22(1): 870. DOI:10.1186/s12913-022-08218-5 |

| [6] |

Li X, Teng J, Li X, et al. The Effect of Internal Salary Incentives Based on Insurance Payment on Physicians' Behavior: Experimental Evidence[J]. BMC Health Services Research, 2023, 23(1): 1410. DOI:10.1186/s12913-023-10408-8 |

| [7] |

Ellis R P, Mcguire T G. Provider behavior under prospective reimbursement: Cost sharing and supply[J]. J Health Eco, 1986, 5(2): 129-151. DOI:10.1016/0167-6296(86)90002-0 |

| [8] |

Brosig-Koch J, Hennig-Schmidt H, Kairies-Schwarz N, et al. The Effects of Introducing Mixed Payment Systems for Physicians: Experimental Evidence[J]. Health Economics, 2017, 26(2): 243-262. DOI:10.1002/hec.3292 |

| [9] |

Brosig-Koch J, Hennig-Schmidt H, Kairies-Schwarz N, et al. Physician Performance Pay: Experimental Evidence[R]. HERO Online Working Paper Series, 2020.

|

| [10] |

Ma C T A. Health Care Payment Systems: Cost and Quality Incentives[J]. Journal of Economics & Management Strategy, 1994, 3(1): 93-112. |

| [11] |

Hennig-Schmidt H, Selten R, Wiesen D. How Payment Systems Affect Physicians' Provision Behaviour: An Experimental Investigation[J]. Journal of Health Economics, 2011, 30(4): 637-646. DOI:10.1016/j.jhealeco.2011.05.001 |

| [12] |

Brosig-Koch J, Groß M, Hennig-Schmidt H, et al. Physi-cians' Incentives, Patients' Characteristics, and Quality of Care: A Systematic Experimental Comparison of Fee-for-service, Capitation, and Pay for Performance[R]. Ruhr Economic Papers, 2021.

|

| [13] |

Fischbacher U. z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-made Economic Experiments[J]. Experimental Economics, 2007, 10(2): 171-178. DOI:10.1007/s10683-006-9159-4 |

| [14] |

Brosig-Koch J, Hennig-Schmidt H, Kairies-Schwarz N, et al. Using Artefactual Field and Lab Experiments to Investigate How Fee-for-service and Capitation Affect Medical Service Provision[J]. Journal of Economic Behavior & Organization, 2016, 131: 17-23. |

| [15] |

Reif S, Hafner L, Seebauer M. Physician Behavior Under Prospective Payment Schemes: Evidence from Artefactual Field and Lab Experiments[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(15): 5540. |

| [16] |

Kairies-Schwarz N, Sou ek C. Performance Pay in Hospitals: An Experiment on Bonus-malus Incentives[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(22): 8320. |

| [17] |

戴遥, 卓丽军, 李浩, 等. DRG支付下基于全过程管理的医疗服务质量研究[J]. 卫生经济研究, 2023, 40(1): 41-45. |

| [18] |

田帝, 周典, 周苑, 等. 临床路径管理与DRG支付方式改革协同关系研究[J]. 中国医院管理, 2022, 42(10): 13-17. |

(编辑 赵晓娟)