2. 中国人民大学医改研究中心 中国人民大学健康与医改政策实验室 北京 100872

2. Health Reform and Development Center of Renmin University of China, Health and Reform Policy Sub-Laboratory, Renmin University of China, Beijing 100872, China

人民健康是中国式现代化的重要标志,基层是人民健康的第一道保障,推进县域医疗共同体(以下简称“县域医共体”)建设是提高基层防病治病和健康管理能力的有力抓手。县域医共体是根据不同医疗机构的功能、定位、级别组建成的联合体,是一种政府指导,县级医院牵头,县、乡、村三级医疗卫生组织联动的组织形式。县域医共体建设的政策初衷是通过医院联动来提升基层医疗卫生服务能力,政策出台后各地方通过托管、兼并、重组、联合等形式开展实践探索,但具体实践结果却存在差异,有的地区先行先试,发挥了示范带动作用,有的地区却步履艰难,陷入停滞。究竟是什么因素正在推动或阻滞医共体建设?县域医共体的利益如何集成?这一模式又是否能真正缓解基层医疗卫生服务的困境?本文从溢出的基本机制入手,探讨县乡村三级医疗卫生机构之间的互动过程,尝试通过构造新的医共体溢出分析框架,系统讨论医共体政策设计与实践之间的利益互动关系。

2 案例概述本文选取A省6市8个县乡村作为研究样本,原因有三:第一,A省在县域医共体建设方面具有典型的实践代表性,县域医共体建设是2012年县域综合医改之后开展的一项综合改革,2015年2月,A省医改办等五部门印发《关于开展县域医疗服务共同体试点工作的指导意见》,首批15个县先行试点探索,对其他市县产生典型的示范效应,具备典型示范性。第二,A省在利益集聚与利益溢出方面具有典型性,其位于长江三角洲地区,具有天然的地理区位优势,另外A省曾发布《A省省级服务业集聚区发展规划(2017—2021年)》,进一步加速了空间、知识和能力的集聚,省内各医院既能吸纳周边上海、浙江等地的优势医疗、信息资源,同时又受周边医院虹吸困扰,核心利益协调整合的难度大、成本高,具备矛盾冲突性。

2023年5月以来,课题组在A省各市县开展了县域医共体建设专题现场调研。以实地观察、访谈、座谈会等方式收集资料,围绕县域医共体建设情况、基本举措、困难风险、合作动力、参与体验等维度制定访谈大纲,对省、市、县三级卫生健康部门、医保部门领导,医共体下派代管院长、参与医院院长、乡镇卫生院负责人、村卫生室医生、患者进行了深入访谈,以调研笔记、视频音频、图片及发言稿件等形式收集资料,同时以政府、医院等文件材料和新闻报道作为佐证材料。本文纳入B市Y区、C市L区和Z县、D市S县、E市、F市、G市M县和G县共计6市8县区的文本资料,包含省辖地级市与县级市,也涵盖了乡与村(乡镇中心卫生院与中心村卫生室),具备多样性与代表性。本文旨在通过讨论A省县域医共体建设的制度设计寻找共性经验,揭示溢出在县域医共体合作机制中的作用。

3 行为、时间与情境:医共体建设溢出的分析框架行为A导致行为B是以往研究最关注的溢出类型。[1]然而,驱动溢出的过程尚不完全清楚,特别是研究一个行为如何随着时间的推移或者情境的变化而改变的研究较少。因此本文第三部分目的是引入一个溢出的分析框架,结合溢出分类的前期研究[2],从基本行为溢出、跨时间溢出和跨情境溢出3个维度尝试解释不同类型的溢出会对医共体产生何种差异化的影响?以及应该如何利用溢出推动发展。第四部分尝试结合该溢出框架解释A省县域医共体建设案例,从而为溢出效应提供实践启示,推动政策制定者与执行者利用溢出效应的优势并且意识到潜在风险。

3.1 溢出分析框架的引入“溢出”早期被理解为一体化进程启动后可能发生的自我强化过程,其背景是功能主义理论,溢出理论最早在Mitrany的著作中得到了阐述[3],具体是指一个主体以较低的成本从另一个主体获得[4]并使用创新资源以降低本地创新成本[5-6],后演化为研究从事一种行为会影响从事或不从事第二种行为的概率。目前有关溢出的研究大体可分为三类:一是研究溢出对象A是否影响了B,例如检验中国交通基础设施建设是否促进了不同区域经济增长。[7]二是研究溢出本身,既包括溢出的内涵与机制,例如利益溢出、知识溢出[8]、技术溢出、创新溢出等,或是溢出产生原因与途径等,例如通过模仿学习、技术流动[9]、政府投入[10]等产生溢出。三是研究溢出的正负效应。溢出效应广泛存在于社会的各个领域,具有正、负双向效应。例如某一地区医共体的正向溢出指医疗技术较先进、医疗服务能力较强的区域带动其他区域的技术和服务进步,负向溢出主要指通过聚集效应,使生产要素更方便地流向发达地区[7],即某一医共体的发展可能会带来其他医共体的衰退。因此不难发现溢出的正负影响是相对概念,从不同主体和不同视角切入都会得到差异化的正负价值判断,在医疗卫生和健康领域,上述三种溢出的研究形式均有体现,但整体研究相对式微,且实证研究多于理论分析。

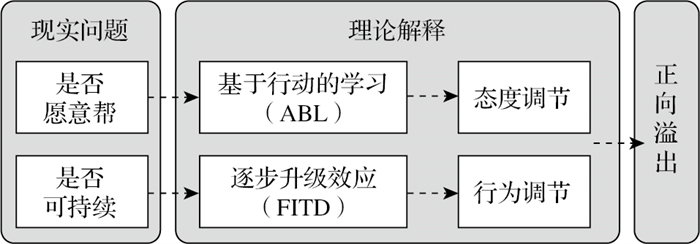

3.2 基本行为溢出:如何解释县域医共体利益的集成基本行为溢出主要指政策在不同医共体、不同诊疗和服务行为间的溢出,即实施行为A影响实施行为B的概率,或是促使了相似行为发生的概率。这类溢出是医共体实施过程中最基础的溢出形式。基本行为溢出具有明显的政治性溢出[11](Political Spillover)特征,突出表现为某个医共体建设政策被整合打包转向县域层面,从而有利于进一步加强政策整合。在正向溢出中,第一种行为促进了第二种行为,在负向溢出中,第一种行为抑制了第二种行为(图 1)。

|

图 1 县域医共体基本正向行为溢出解释机制 |

溢出理论中的基于行动的学习假设(Action-based learning,ABL)[12]认为关于结果的信念影响行为,关于特定行为结果的学习可以扩展到其他行为,这为医共体当中不同层级医院的利益整合提供了一条解释路径,即不同医院可通过学习输出或学习吸纳进行行为拓展,从而大医院也可从中获取正向溢出效应。溢出理论中逐步升级效应(Foot-in-the-Door, FITD)能够有效解释医共体可持续发展的可能性。[13]先从最基础的大医院提供人才、技术和设备,在乡镇卫生院基础上做简单相加,逐步增加为对乡镇卫生院管理能力、医院文化等更高维度的帮扶,这种由简单到复杂、由点及面、由小到大的拓展升级趋势,逐步推动乡镇卫生院可持续发展。

3.3 跨时间溢出:如何解释帮扶内容的变迁跨时间溢出是指在时间1内实施行为a影响在时间2内实施行为a[14],与基本行为溢出中发生于两种医共体或行为之间不同,跨情境溢出是在基本行为溢出之上引入了时间变量,溢出发生在不同时间段的医共体的同一行为中,导致具体行为的执行增加或减少。这在基本行为溢出之上引入了时间变量,从而纵向考量医共体帮扶的变迁。举例而言,跨时间溢出在整合过程中,医共体内的各个医疗卫生机构可能会经历不同目标之间的冲突,或手段与目标之间的冲突,从而做出新的权衡,放弃或改变原来的医共体集体目标,出现政策变迁。

3.4 跨情境溢出:如何解释政策内容的创新跨情境溢出是指在情境1中实施行为a会影响在情境2中实施行为a。[14]跨情境溢出是在基本行为溢出之上引入了情境变量,从而考量医共体的创新变迁,即解释相似的医共体政策,为什么有的地区推进困难,而有的地区却效果显著。跨情境溢出的起点是创新资源和基础在空间上的分布不均[15],因此第一种跨情境溢出产生于空间差异上,即不同的县乡、不同的医疗卫生机构存在空间情境差异。但严格意义上这种溢出是同一层级或不同层级医疗卫生机构之间的技术和管理传递,本质仍在医共体体系内部。第二种跨情境溢出是从医共体系统溢出到其他环境,如从医共体到乡村、社区或家庭环境。

4 基于中国情境的医共体利益溢出与选择在医共体建设飞速发展的当下,广泛的干预工具,如目标设定、社会规范等都取得了一定的成功,但这种成功是建立在特定障碍与目标人群的动机紧密匹配的基础上。[16]然而医共体建设这类政策并未直接在群众就医负担上发力,而是从医疗卫生机构角度探究如何通过它们之间模式的调整解决“看病问题”,因此溢出理论为理解这一行为的背后机制和未来拓展提供了有益思路。实质上,(新)功能主义早已发展了溢出概念,并对不同的溢出建立了更一致的类型学分析框架。基于此,本文结合分析框架,将A省医共体做法与现有溢出类型相结合,力图探讨中国医共体建设的溢出机制,并为未来我国深化发展医共体建设提供经验借鉴。

4.1 基本行为溢出与利益选择首先从正向行为溢出方面分析两个问题:一是对乡镇卫生院而言,是否能够通过正向溢出增加发展能力?从实践角度讲,“我们对乡镇卫生院的帮扶现在早已不是简单地提供专家,而是输出新的管理服务理念,新的疾病认知理念,临床技术提升改造的理念”(A省G县县医院院长,GZ-W20230505P),因此乡镇卫生院能够通过接受帮扶,实现医疗服务、技术、管理、知识、科研上的集成,有助于从根本上增强乡镇卫生院的能力,同时原本只能由上级医院开展的新技术、新诊疗模式等,也可以在乡镇卫生院运行开展,体现了基本行为溢出中单个行为促使相似行为发生的理论假设。二是为什么在县域医共体内,大医院愿意牵头帮扶乡镇卫生院?对大医院而言是否存在正向溢出?“医共体的‘共’,首先共的是利益,用利益把大家统合在一起”(A省卫生健康委主管干部,S-M20230505P)。这意味着大医院的利益也能够被整合统筹,并非单向输出方,因为医共体具有空间的集聚特征,能够使牵头帮扶的大医院得以通过集聚效应增强区域内影响力,从而增加患者依从性,同时还能在区域内增强品牌效应。

4.2 跨时间溢出与利益选择首先跨时间溢出带来了一系列行为的长期延续效应。医共体帮扶在时间维度上能够持续增强基层医院的能力。对县乡医院而言,持续的诊疗、技术、管理、服务、科研的帮扶能够推动自身发展,“上级医院对我们的帮扶真的解决了我们的发展困难,也有助于老百姓看病就医”(A省G县县医院院长,GZ-W20230505P)。这是跨时间溢出的直观表现。同时这种跨时间溢出对上级医院也提供了可持续的正向促进作用,推动医院影响力与品牌提升,为人才提供了更多职业发展空间,因此在跨时间溢出角度,更加强化了能力的变迁。当县乡村能力均有所提升,协作模式显现成效时,长周期视角下整个县域的就医环境与服务能力也会有所提升。因为“县域服务能力提升,一方面是县域能力的基础,另一方面也是牵头医院的影响力。牵头医院影响力不强的话,县域还是提升不起来”(A省S县主管干部,SX-S20230506P)。同时,从病种角度而言,还产生了基于疾病治疗特点的跨时间溢出。医共体建设需要同时关注疾病的“筛、防、治、管”等多个环节,由此产生不同的溢出,但对于不同的病种,都存在典型的时间溢出差异,例如“胸痛和卒中需要短时间内解决,慢病又是长期的”(A省Z县中医院副院长,GZ-Y20230505P)。这种基于疾病的类型差异推动跨时间溢出的形式变得更为多元。

4.3 跨情境溢出与利益选择最简单的跨情境溢出产生于空间差异上,即不同的县、乡、村和不同医院的空间差异,这是不同层级的医院直接点对点的跨情境溢出。“定点帮扶是我们自己创新的模式,省属医院管理模式进驻了县域医院,确保资源能下得去,稳得住”(A省G县副县长,GY-M20230505P)。定点帮扶在A省各个医院与科室演化出了不同的合作形态。首先是有设备、技术、培训类合作。例如在医共体要求“加强县级医院临床专科和管理能力建设”时,就需要针对急诊科、妇产科、儿科、重症医学科等多个科室开展行动,“我们建设医共体下沉到乡镇卫生院,因为医疗条件差,所以去各个医院统计,配给新机器,定期培训,设置乡镇卫生院工作群”(A省G县县医院心电平台—医共体县级成员单位,GY-W20230507A)。其次是学术科研类合作。“我们学科、学术、科研传帮带实现内部造血功能”(A省G县县医院泌尿外科—医共体县级成员单位,GY-W20230507A)。这类跨情境溢出的起点是疾病差异以及由此带来的人才培养、医保政策等管理上的差异,这就需要考虑医共体内牵头医院和参与医院是共同改进相同的技术,还是开发不同的附加技术。[17]“以前大家盲目看同一种病,因此专业性不强,‘亚专业线培养’则是我们创新提出的,让一个医生专攻一个专业突破点,让科室管理注重第三梯队,和省级做对等学术交流”(A省G县医共体牵头医院科室主任,GY-L20230506A)。

第二种形式是不同场域和环境下的溢出,促进了行为在不同环境的真正迁移。例如医共体有效运行后,县域医疗卫生的整体服务能力提升,公共卫生、医防融合在乡村、社区、家庭等场域,围绕慢性病患者、老人、儿童等重点人群开展疾病预防、筛查、诊治、护理、康复等一体化服务等活动也能够有效衔接和接续运行,真正实现了“让老百姓在家门口享受到优质医疗服务,让老百姓在县域乡村家门口享受到省级医疗服务”(A省G县县医院卒中中心—医共体县级成员单位,GY-W20230507A)。

5 不同溢出情境下的管理策略前文从行为、时间和情境三个维度对医共体利益整合与溢出进行了分析,强调了医共体不同层级医院帮扶和合作过程中的影响因素,正如受访者所说,“医生的主动性和被动性背后的差值,其实是很大的。同样一件事,有的地方无解,有的地方能找到好办法。我们认为想要比较做得好坏,既要横向看,也要纵向来看。”(A省主管干部,S-M20230505P)。这种对于横向和纵向分析的考量清晰地指出医共体建设的政策选择应当是“有限理性”的,即追求区域内医疗服务能力提升的有效解而不是最优解,从而破除政策模糊地带的选择困境。

5.1 县域医共体应当通过合作、协同和创新三个维度推动溢出可持续首先,合作和协同至关重要,在正负溢出存在的前提下,“合作与协同”是破解地方医共体运行中“各自为营、无序竞争”的有效解。从中国现实情境来看,医共体协同合作有助于发展较弱的单个医院的内部创新。因为有时候外部获得的创新溢出可以替代内部的创新努力。[18]其次,医共体内各主体依据自身角色、基础的差异,基于合作协同的创新尤为必要。在当前复杂的社会经济环境中,单一创新主体承担所有创新活动并实现成果转化的难度越来越大,知识的流动性和技术的复杂性使现有实践面临创新困难[19],反之,系列研究都证实与个体互动协作可以产生更好的结果,因为这种密切的联系可以促进个体间的相互学习[20],无论这一学习是“简单”还是“复杂”的学习适应。因此,目前医共体建设这一话题面临的问题是“如何做且如何行稳致远”。基于此,未来的医共体建设应当更加注重“协同创新”,通过优化组织结构来实现协同的发展战略。县级龙头医院需要积极吸纳外部知识、信息、业务技术与管理模式以增强自身创新发展能力;乡镇卫生院与村卫生室应当积极配合提高知识碰撞、交流和整合的频率,以推动合作、协同与创新的可持续。

5.2 需要积极打造向下输血—自身造血一向外输血的可循环模式“牵头医院向下输血—下级医院自身造血—医共体向外输血”是破解县域医共体发展停滞的有效解。医共体的合作协同并非上级牵头医院对下级医院的单纯帮扶和支援,正向溢出的基本前提是不同层级实现行为、时间、情境的双向可持续溢出。因此对牵头医院(如县级龙头医院)而言,在向下输血的过程中,要结合自身优势并充分考虑下级医院的需求以及发展基础;对下级医院(如基层乡镇卫生院和村卫生室)而言,要积极从技术、管理、观念以及文化等全方位接受创新要素和改革压力,实现自身造血,再通过医共体实现“跨情境溢出”,从而向外输血,正如A省的医联体和医共体模式,为我国其他地区的医联体与医共体建设提供了良好的实践样板,形成了自身的“血液循环”。

5.3 未来政策层面需考虑溢出的基础差异并进行精细化的分级分类医共体建设不仅仅是政策问题,也是选择问题,亦是能力问题。调研中部分医院、乡镇卫生院、村卫生室存在“有想法选、没能力选”的困境,例如其本身在承接正向溢出时存在用房老旧危、面积不足、设备落后、安全卫生基础不达标等问题,会导致业务无法开展,甚至影响医共体的整体目标。同时,对于其他乡镇卫生院、村卫生室而言,又不存在上述基本条件困扰,因此下阶段应当在现有医共体建设政策的基础上,进行精细化的分级分类,从而将模糊的政策空间进一步规范化,让不同类型、不同发展程度的乡镇卫生院、卫生室可选择,最终推动县域医共体的精细化、科学化发展。

作者贡献:赵阳参与研究设计、参与实地调查、文献及访谈资料分析、论文撰写;王虎峰主导研究设计、联络、推动与参与实地调查、研究监督与指导、论文审阅与修订。

作者声明本文无实际或潜在的利益冲突。

| [1] |

Dolan P, Galizzi M M. Like ripples on a pond: Behavioral spillovers and their implications for research and policy[J]. Journal of Economic Psychology, 2014, 38: 194-203. |

| [2] |

Mendoza-Jiménez M J, van Exel J, Brouwer W. On spillovers in economic evaluations: Definition, mapping review and research agenda[J]. The European Journal of Health Economics, 2024, 25(7): 1239-1260. DOI:10.1007/s10198-023-01658-8 |

| [3] |

Mitrany D. A working peace system: An argumentation for the functionalist development of international organizations[J]. Acta Pedologica Sinica, 1943, 74(2): 137-151. |

| [4] |

Li C, Zhou P, Li Y. Managerial overconfidence, overinv-estment, and R&D spillover[J]. Managerial& Decision Economics, 2019, 40: 858-861. |

| [5] |

Amir R. Modelling imperfectly appropriable R&D via spillovers[J]. International Journal of Industrial Organization, 2000, 18: 1013-1032. DOI:10.1016/S0167-7187(00)00071-0 |

| [6] |

Gama A, Maret I, Masson V. Endogenous heterogeneity in duopoly with deterministic one-way spillovers[J]. Annals of Finance, 2019, 15: 103-123. DOI:10.1007/s10436-018-0329-0 |

| [7] |

张学良. 中国交通基础设施促进了区域经济增长吗: 兼论交通基础设施的空间溢出效应[J]. 中国社会科学, 2012(3): 60-77, 206. |

| [8] |

赵勇, 白永秀. 知识溢出: 一个文献综述[J]. 经济研究, 2009, 44(1): 144-156. |

| [9] |

傅元海, 唐未兵, 王展祥. FDI溢出机制、技术进步路径与经济增长绩效[J]. 经济研究, 2010, 45(6): 92-104. |

| [10] |

明海蓉, 胡克刚. 政府卫生投入对健康产出的空间溢出效应及异质性研究: 兼论规模、效率与结构[J]. 中国卫生政策研究, 2024, 17(3): 31-39. DOI:10.3969/j.issn.1674-2982.2024.03.005 |

| [11] |

Andersson H E. Liberal intergovernmentalism, spillover and supranational immigration policy[J]. Cooperation and Conflict, 2016, 51(1): 38-54. DOI:10.1177/0010836715597945 |

| [12] |

Ajzen I. The theory of planned behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2): 179-211. DOI:10.1016/0749-5978(91)90020-T |

| [13] |

Burger J M. The Foot-in-the-Door compliance procedure: A multiple-process analysis and review[J]. Personality and Social Psychology Review, 1999, 3(4): 303-325. DOI:10.1207/s15327957pspr0304_2 |

| [14] |

Nilsson A, Bergquist M, Schultz W P. Spillover effects in environmental behaviors, across time and context: A review and research agenda[J]. Environmental Education Research, 2016, 23(4): 573-589. |

| [15] |

Paci R, Usai S. Technological enclaves and industrial districts: An analysis of the regional distribution of innovative activity in Europe[J]. Regional Studies, 2000, 34(2): 97-114. DOI:10.1080/00343400050006032 |

| [16] |

McKenzie-Mohr D, Schultz P W. Choosing effective behavior change tools[J]. Social Marketing Quarterly, 2014, 20(1): 35-46. DOI:10.1177/1524500413519257 |

| [17] |

SamuliLeppälä. Theoretical perspectives on localized knowledge spillovers and agglomeration[J]. Papers in Regional Science, 2018, 97(3): 467-485. |

| [18] |

Audretsch D B, FeldmanM P. R&D spillovers and the geography of innovation and production[J]. American Economic Review, 1996, 86(3): 630-640. |

| [19] |

Scuotto V, Beatrice O, Valentina C, et al. Uncovering the micro-foundations of knowledge sharing in open innovation partnerships: An intention-based perspective of technology transfer[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 152: 119906. |

| [20] |

Howard M, Steensma H K, Lyles M. Learning to collabo-rate through collaboration: How allying with expert firms influences collaborative innovation within novice firms[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2016, 37: 2092-2103. |

(编辑 赵晓娟)